转移支付宏观经济效应的区域差异性研究

王文甫 王召卿 郭柃沂

摘要:在统筹推进稳增长、促改革、调结构的语境下,研究转移支付对经济增长的拉动作用、宏观经济效应的区域差异及其传导机制具有重要意义。为此,本文基于中国1995-2016年31个省、自治区、直辖市的数据,运用面板向量自回归模型实证分析了转移支付与地方政府投资、社会投资以及居民消费之间的关系。研究发现,转移支付对东部和中西部地区的政府投资、社会投资和居民消费都产生了正向促进作用,各变量在响应路径、波动程度及其累积效应方面呈现出明显的区域差异性,中央对东部地区转移支付的宏观经济效应总体上大于中西部地区。通过构建一个具有不同经济结构的两区域动态随机一般均衡模型(DSGE)对这种区域性差异进行解释,发现中央对地方转移支付的规则和地方政府支出外部性的不同是造成这种差异的重要原因。此外,各区域转移支付的产出乘数表明,东部地区的产出乘数高于中西部地区。

关键词:转移支付;宏观经济效应;政府投资;社会投资;居民消费;区域差异

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(06)-0038-12

面对复杂严峻的国内外经济形势,中央提出2020年继续实施积极财政政策,削减一般性支出,扩大投资支出,加大转移支付力度。转移支付不仅增加了我国中西部落后地区的可支配财力,起着促进基本公共服务均等化的作用,而且还会影响地方政府的基础设施投资、居民消费和企业投资。因此,要充分发挥转移支付在确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升方面的作用。然而,学术界对转移支付的研究主要集中于缩小区域间财力差距和促进基本公共服务均等化等方面,较少关注转移支付的宏观经济效应。在统筹推进稳增长、促改革、调结构等“六稳”工作的语境下,研究转移支付对经济增长的拉动作用、宏观经济效应的区域差异及其传导机制具有十分重要的理论价值和现实意义。

财政分权理论认为,无论在各级政府间如何安排收入和支出责任,纵向和横向不均衡的问题总是存在。客观存在的财力不均衡问题,需要通过转移支付制度的建立和完善来解决。转移支付制度可以弥补财政缺口,以便达到公共服务的最低标准,实现政府间财力的纵向均衡和横向公平。在经济不景气时,转移支付也有助于维持宏观经济稳定。由于我国转移支付的政策目标定位于增加中西部落后地区的可支配财力,促进基本公共服务均等化,所以国内学者重点关注转移支付的均等化效应。陈旭佳认为,我国现行的转移支付制度倾向于财政收入的均等化,对公共物品支出需求和成本约束缺乏考虑,未能取得预期的均等化效果。曾明等研究发现,财政自给、转移支付与公共服务均等化间存在着三门槛效应。他们认为,我国大部分省份的财政自给能力处于低水平,转移支付资金通常被更多地用于促进经济增长,而不是用于公共服务的提升。贾晓俊等提出分类拨款是中央政府实现公共服务均等化目标的最有效手段,因为分类拨款既对资金用途做了规定,又避免了上级政府对下级政府的过度干预。转移支付的均等化固然重要,然而在经济下行压力持续增加的背景下,对转移支付经济效应的研究也不容忽视。马光荣等考察了转移支付的经济发展效应,认为转移支付对地方经济增长有促进作用。严成棵等分析了转移支付与宏观经济波动的关系,得出了均衡性转移支付有利于减缓经济波动的结论。邢曙光等运用动态随机一般均衡模型探讨了我国转移支付规则,但他们假设转移支付由一区域直接向另一区域转移,这种横向转移支付设定与欧元区内部的转移支付类似,但与我国的以纵向转移支付为主的实际情况存在偏离。总之,虽然有学者提到了转移支付對地方经济增长的作用,但没有分析其作用机制,更没有探讨转移支付经济效应的区域差异性。鉴于此,本文利用面板向量自回归(PVAR)模型实证分析转移支付对不同地区政府投资、社会投资和居民消费的动态冲击效应,并在借鉴Kollmann等模型设定的基础上构建两区域动态随机一般均衡模型来剖析其背后的传导机制。

一、经验分析

(一)数据来源与变量选择

为探讨转移支付对政府投资进而对宏观经济产生的动态冲击效应,本部分基于1995-2016年我国31个省、自治区、直辖市(不包括港澳台地区)的面板数据,构建了一个包含转移支付(TR)、政府投资(GI)、社会投资(SI)和居民消费(RC)四变量的面板向量自回归(PVAR)模型。其中,转移支付数据为1996-2017年《中国财政年鉴》中各省、自治区、直辖市预算收支决算总表下的中央补助收入减上解中央支出;居民消费数据来自中国国家统计局公布的支出法国内生产总值中的居民消费额;由于政府投资和社会投资并没有官方公布的数据,本文以CEIC中国经济数据库中“投资”科目下的国家预算内资金作为政府投资的替代指标,用固定资产形成总额扣除国家预算内投资后的余额来衡量社会投资。为了控制价格因素的影响,本文利用消费者价格指数对转移支付和居民消费进行平减,利用固定资产投资价格指数对政府投资和社会投资进行平减,将这4个变量都转换为以1993年不变价格表示的实际变量。在将各实际变量取自然对数后,使用HP滤波去除各变量的趋势项,本文仅对波动项部分进行分析。

(二)转移支付对宏观经济的影响

借鉴Holtz-Eakin等的做法,本文构建了一个包含转移支付(TR)、政府投资(GI)、社会投资(SI)和居民消费(RC)4个变量、3阶滞后的面板向量自回归模型:

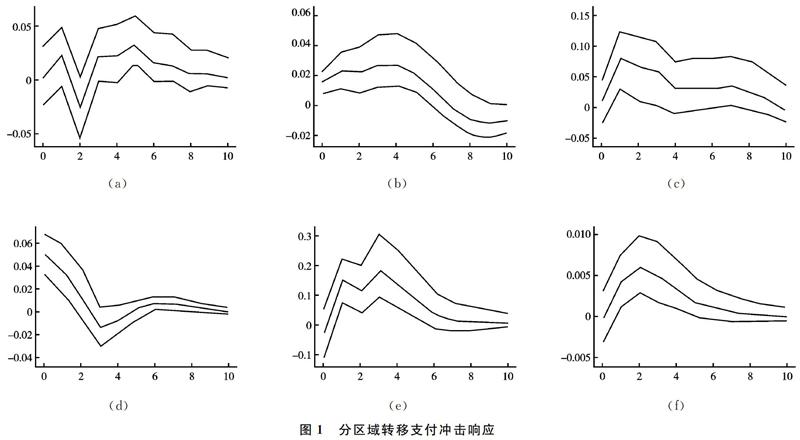

PVAR模型中变量的次序非常重要,它可能影响到实证结论。递归的同期因果关系假设意味着出现次序靠前的变量在冲击当期和未来期均影响出现次序居后的变量,但出现次序靠后的变量仅在未来期影响出现次序靠前的变量。本文确定的变量次序出于以下考虑:第一,每年年初,政府预算在经人民代表大会审议通过后便具有了法律效力,不得随意调整。该预算年度内,政府活动始终受到政府预算的约束,但不受私人经济活动的直接影响,因此将政府部门的经济变量放在私人部门的经济变量之前。第二,转移支付能够直接影响地方财力,进而影响政府投资,而政府投资对转移支付规模的影响较为间接,所以政府投资居于转移支付之后。第三,对于社会投资和居民消费的先后顺序,考虑到政府投资通过外部性或市场利率对社会投资的影响较为直接,而对居民消费的影响较为间接,所以将居民消费放在社会投资之后。然而在经济理论中,居民消费对社会投资也可能产生较为直接的影响。为此,本文进行了稳健性检验,发现改变社会投资和居民消费的顺序对本文的结论影响很小。运用Stata12,通过500次蒙特卡洛模拟得到东部、中西部两个区域的政府投资、居民消费和社会投资对转移支付的冲击响应,如图1所示。

图1(a)-图1(c)依次为东部政府投资、社会投资、居民消费对转移支付冲击的响应图,描述了其他条件不变时,增加对东部地区的转移支付所引起的东部政府投资、社会投资、居民消费的变化。图1(d)-图1(f)相继描述了增加中西部地区转移支付对该地区的政府投资、社会投资和居民消费所产生的影响。观察和分析以上两区域的脉冲图可知:第一,转移支付冲击对两个区域的政府投资都具有正向提升作用,但两区域政府投资的响应路径存在较大差异,即转移支付对东部政府投资的影响具有延迟效应,但对中西部政府投资的影响强度在转移支付发生当期最高。第二,转移支付总体上引致两地区的社会投资增加。就区域差异性而言,其对东部社会投资的影响程度大于中西部地区。第三,两地区的居民消费的响应路径比较类似,但对东部居民消费的累积效应大于中西部地区。

二、理论模型

为剖析转移支付冲击的传导机制,本文构建了一个具有区域异质性的两区域动态随机一般均衡模型。两区域的经济结构是不同的:东部地区的资本份额要高于中西部地区,稳态时的政府支出、转移支付与本地产出比则要低于中西部地区。在政策规则方面,两区域的政府支出规则以及中央政府对东部、中西部地区的转移支付规则也存在着差异。假定生产要素不能跨区流动,东部与中西部两区域间通过中间产品、中央政府的转移支付以及中央债券联系在一起。需要特别说明的是,本文对参数和变量的标识做了如下统一:E、M、C分别表示东部、中西部和中央政府的相关变量;变量的下标表示输入地,上标表示来源地。例如,B表示中央政府发行的被东部家户认购的国债。

三、模拟结果与传导机制分析

(一)模型脉冲响应分析

本文基于Matlab 2014的Dynare 4.3程序对模型进行数值求解。1个单位的正向转移支付冲击后政府投资、社会投资、居民消费的动态响应如图2-4所示。横轴表示时间,纵轴表示偏离稳态的比例。

图2(a)和图2(b)分别显示了正向转移支付冲击后东部、中西部地区政府投资的动态特征。可以看出,转移支付冲击总体上增加了两个地区的政府投资,与苑德宇等得出的专项转移支付和非专项转移支付对地方政府投资均产生显著正向影响的实证结果具有一致性。而且,转移支付对东部政府投资影响的累积效应大于其对中西部政府投资的累积效应的模拟结果也与前文中的实证结论一致。

图3(a)和图3(b)分别模拟了东部、中西部转移支付对各自区域内社会投资的冲击效应。总体上看,转移支付对社会投资具有正向促进作用,其对社会投资影响的累积效应均大于0。分区域来看,东部、中西部两地区在响应路径和累积效应方面存在着显著的差异。在响应路径方面,东部地区社会投资在东部转移支付冲击后瞬时增加,中西部地区的社会投资则经历了一个先下降后上升的过程。在累积效应方面,转移支付对东部地区社会投资的累积效应高于其对中西部地区。

两地区居民消费对转移支付冲击的脉冲反应如图4所示。模拟结果显示,无论是东部地区还是中西部地区,转移支付对居民消费均产生了累积的正向促进作用,而且其对居民消费的拉动作用具有较强的持续性。这与Dawid等得出的财政转移支付能够增加接受转移支付区域的人均消费的结论类似。两区域的不同在于,东部地区居民消费对本区域转移支付冲击的响应路径始终在0值线之上,而中西部转移支付对居民消费的动态冲击效应则呈现先负后正最终回归稳态的过程。

對比模型模拟结果与实证分析结果可以发现:第一,实证研究中东部地区政府投资始终为正,中西部地区政府投资则在冲击中后期经历了一段下降时期,本文的模拟结果亦是如此。第二,实证中东部地区社会投资响应方向为正,而中西部地区社会投资在冲击初期出现了一段短暂的负向响应。本文的模拟结果中,转移支付冲击初期中西部地区社会投资的负向响应程度大且持续时间长,这是因为实证中的转移支付变量包含了一部分直接对生产者的转移支付,而本文模型并没有对这一部分进行刻画,致使转移支付对社会投资的正向刺激作用在冲击初期不能充分展现。第三,实证中转移支付的增加导致两个地区的居民消费增加,但在冲击初期,转移支付对中西部地区的居民消费产生了幅度非常小的短期负向影响。本文模型也能够反映出这种区域间的差异性。整体上看,模型的模拟结果除在响应程度上与实证研究存在差异外,本文模拟的各变量的变化趋势与实证结果基本一致。

(二)模型的动态传导机制分析

中央政府增加对A地区的转移支付对A地区政府投资、社会投资和居民消费的传导机制如图5所示。

1.转移支付对政府投资的影响

转移支付对地方政府投资的影响可分为直接效应和间接效应。直接效应是显而易见的,对地方政府来说,转移支付直接增加了地方的可支配财力,政府投资和消费都会自然而然地增加。其对地方政府投资的间接效应是通过整个宏观经济系统影响地方自有财力实现的。

当中央政府增加对东部地区的转移支付时,东部地区政府的可支配财力增加,政府的消费性支出和投资性支出都会增加。于是总需求增加,需求曲线右移,进而导致对本地区中间品的需求增加。然而,中央对东部地区的转移支付又会从两方面降低对东部中间品的需求:一是增加对东部的转移支付导致中西部产出的下降,进而导致中西部转移支付的减少;二是由于中央政府执行自动稳定的政府投资政策,在中央政府预期未来全国总产出和中央债务水平都会上升的情况下将缩小政府投资规模,从而对东部中间品的引致需求也会减少。总体上看,由东部总需求增加所导致的对东部中间品需求上涨的幅度要大于中西部地区和中央政府的需求减少所带来的对东部中间品需求下降的幅度,使得东部中间品的产出和价格同时上升。产出的增加导致东部地区税收收入上涨,而这又为地方政府的进一步投资提供了财力支持。

分析中央转移支付对中西部地区政府投资的影响与上文的情形类似。二者的不同主要体现在与东部地区政府投资相比,本文模拟的中西部地区政府投资出现了一段下降的时期。一方面,中西部地区转移支付持续性较弱。另一方面,与东部地区转移支付不同的是,中西部地区的转移支付不仅仅对产出做出反应,而且还根据中西部的财政赤字状况进行逆向调整。这两方面原因导致冲击发生后转移支付快速衰减。虽然中西部地区的税收收入仍然上升,但上升的幅度小于转移支付下降的幅度,最终地方可支配财力快速下降,中西部地区政府减少投资,于是就出现了政府投资低于稳态值的情形。

2.转移支付对社会投资的影响

中央转移支付主要通过总需求、利率和公共资本三条渠道影响社会投资。当东部地区获得的中央转移支付增加时,东部中间品厂商面临的需求曲线右移,企业将扩大生产规模以适应社会需求的变化。另一方面,对东部地区的转移支付会降低中西部地区的转移支付规模,导致中西部地区产出与价格水平下降。在冲击初期,中西部地区的下降幅度高于东部地区的增长幅度,因而在中央政府的利率盯住全国的通胀和产出的规则下利率水平下降,这将进一步刺激东部地区企业的投资意愿。就公共资本渠道而言,东部地区转移支付的增加导致中央政府投资I减少,中央资本K减少,即使东部地方政府的投资规模I扩大导致地方公共资本K上升,企业可免费使用的公共资本(K)K(KE)仍然下降。公共资本的减少降低了资本的边际收益,对企业投资造成了负向影响。然而从程度上看,需求增加、利率下降对企业投资的拉动作用高于公共资本下降造成的负向影响。所以,转移支付冲击当期,企业的投资瞬时增加。随着资本积累的增加,资本价格的逐步下降导致东部地区中间品的边际成本和与中西部地区中间品的相对价格不断下降。中西部地区对东部地区中间品需求的增加对逐渐回落的社会投资起到了支撑作用,使之在冲击中后期缓慢收敛至稳态。

中西部地区转移支付对本区域社会投资的影响机制与东部地区的差异主要体现在两个方面:一是对中西部地区的转移支付不仅仅增加了本地区的产出,而且由于东部地区公共资本的外部性大、要素的生产效率高,对中西部地区的转移支付通过支出转移效应还引致对东部地区中间品需求的增加,在中央利率规则的作用下利率上扬,抑制了中西部的社会投资。二是由于中西部地区转移支付在短期内对全国经济的拉动作用持续性差,所以冲击发生时中央政府的投资规模并没有降低,反而是增加的,这就导致中西部地区的公共资本存量上升。政府公共资本的外部效应又会对企业的投资产生正向促进作用。最终,企业投资的增减取决于利率效应和外部性效应的相对大小。转移支付冲击初期,利率效应发挥主要作用,企业投资下降。随着利率的回落以及公共资本积累的持续增加,公共资本的外部性效应逐步占据主导地位,导致企业投资上涨。可见,正是利率效应和外部性效应角色的转换造成了中西部企业投资先下降后上升的变化趋势。

3.转移支付对居民消费的影响

居民消费的变动是收入效应、政府消费的外部性效应和利率效应三者共同作用的结果。首先,中央政府直接对家庭部门的转移支付会带来居民可支配收入的增长,而且东部地区转移支付也会导致东部最终品和中间品产出的增加,进而通过劳动所得和资本收益使居民收入上涨。在其他条件不变时,居民倾向于增加消费支出。其次,政府消费与居民消费之间存在互补性,并且东部地区转移支付同时提高了东部地区政府消费G和中央政府消费G的规模,致使东部地区的复合政府消费GE,t增加,从而挤入了居民消费。最后,对东部地区的转移支付在冲击初期虽然增加了东部产出,但抑制了中西部产出,最终全国产出下降,所以东部地区转移支付冲击初期利率水平是下降的,而这又降低了居民消费的机会成本。因而,转移支付的利率效应对东部地区居民消费产生了正向促进作用。从以上分析可以看出,外部性效应、收入效应和利率效应对东部地区居民消费的作用方向是一致的,即都促进了居民消费的增加,而且三者的合力也使得东部地区居民消费呈现出非常强的持续性。

转移支付对中西部地区居民消费影响机制的不同主要体现在政府消费的外部性效应和利率效应上。政府消费的外部性效应方面,对中西部地区的转移支付将增加中央政府赤字,由于实行固定税率,所以中央政府主要通过债务进行融资。在本文的中央政府消费规则下,中央政府债务水平的提高将导致中央政府消费G减少。即使中西部地区政府消费G增加,最终中西部地区的复合政府消费(G)G(G)仍然下降,对居民消费产生阻碍作用。利率效应方面,正如前文的分析,中西部地区转移支付冲击初期利率是增加的,在跨期替代效应的作用下,家庭更愿意延迟消费。中西部地区转移支付冲击下居民消费的变化取决于收入效应、政府消费的外部性效应和利率效应三者的合力。冲击初期,政府消费的外部性效应和利率效应对居民消费产生的抑制作用略微大于收入效应所产生的拉动作用,导致中西部地区居民消费略低于稳态水平。随着转移支付冲击的衰减,其对居民消费产生的阻碍作用逐渐淡出。最终收入效应发挥主要作用,从而就中长期来看,中西部地區的居民消费是上升的。

综上所述,中央政府对东部地区和中西部地区转移支付的宏观经济效应存在明显的差异性,主要原因可以归结为两个方面:一是东部和中西部地区的转移支付规则不同。中央对东部地区的转移支付仅仅盯住该地区的产出变动,产出越高获得转移支付就越多。中央政府对中西部地区的转移支付不仅盯住产出变动,而且还盯住中西部政府的基本财政赤字率,即基本财政赤字率上升时获得的转移支付也随之上涨。中西部地区转移支付的逆向调节机制使得该地区转移支付的波动程度相较于东部地区更低。两个地区转移支付波动程度的不同是造成其经济效应差异的一个重要因素。二是东部与中西部政府支出的正外部性存在差异。东部地区政府支出的正外部性较大,政府支出对该地区投资的正向拉动作用更强。相对于中西部地区,东部地区的产品供给能力也就越高。当增加对两个地区的转移支付时,总需求增加。但由于东部地区的投资进而产品供给能力增加的程度高于中西部地区,所以东部地区转移支付对价格的抬升作用小于中西部地区。在利率规则设定之下,价格越高就意味着利率上涨的幅度也就越大。可见,政府支出外部性的不同造成两区域转移支付对生产能力、价格水平以及利率方面的影响存在差异,进而导致经济效应的不同。

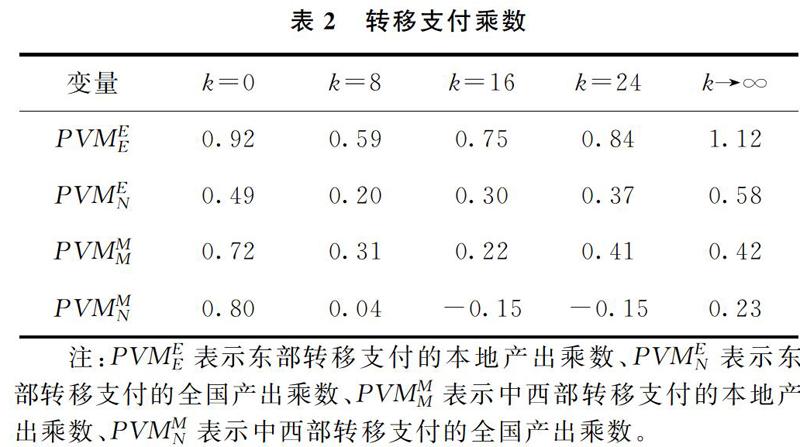

(三)转移支付乘数

通常以政府支出乘数反映政府支出的累积效应。为了考察转移支付对产出的长期影响,本文测算了各区域转移支付的产出乘数。借鉴Mountford等的做法,本文定义第k期转移支付对产出的现值乘数为至第k期以现值计算的产出的累积变动量与以现值计算的转移支付的累积变动量之比:

本文的转移支付乘数测算结果见表2。可以看出,东部地区转移支付的本地产出乘数始终高于全国产出乘数,中西部地区转移支付的短期本地产出乘数低于全国产出乘数,但中长期本地产出乘数也高于全国产出乘数。这表明在短期内,增加东部地区的转移支付会降低中西部地区的产出,而增加对中西部地区的转移支付却能够增加东部地区的产出。然而,从长期来看,增加一个地区的转移支付会降低另一个地区的产出。短期来看,中西部地区转移支付增加时,由于中西部地区政府支出的外部性程度及要素生产率低于东部地区,中西部地区产出、居民收入水平的提高通过支出转移效应促进了东部地区中间品的需求,进而拉动了东部地区产出的增加。长期来看,增加一个地区的转移支付会减少对另一个地区的转移支付数量,使得另一地区的政府消费和政府投资下降,产出减少,最终本地产出乘数高于全国产出乘数。

无论是转移支付的本地产出乘数还是全国产出乘数,东部地区的长期产出乘数均高于短期产出乘数,而中西部地区的长期产出乘数则均低于短期产出乘数,其主要原因在于兩区域间转移支付规则和外部性程度的差异。首先,相对于东部地区的转移支付规则而言,中西部地区的转移支付不仅持续性低,而且还会根据财政状况进行逆向调整。这就意味着,增加中西部地区转移支付使得该地区的财政状况改善时,转移支付的下降速度更快。其次,中西部地区政府支出的正外部性低于东部地区,其对该地区社会投资和居民消费的刺激作用低于东部地区,中西部地区财力的增加程度也就低于东部地区。这两方面的因素加之财政支出刚性使得中西部地区中长期的基本财政赤字率上升,引发政府投资和政府消费在中长期均出现了一段负向响应过程。而这又对该地区的经济发展潜力造成不利影响,最终导致中西部地区长期乘数低于短期乘数。然而,东部地区的政府投资和政府消费始终高于稳态值,其对产出的正向刺激作用不断累加,致使长期乘数高于短期乘数。

四、结论与政策建议

本文分区域考察了中央转移支付的宏观经济效应。首先,基于我国1995-2016年31个省、自治区、直辖市的数据,运用面板向量自回归(PVAR)模型对我国转移支付与地方政府投资、社会投资以及居民消费之间的关系进行了实证研究。结果表明,无论是东部地区还是中西部地区,转移支付对政府投资、社会投资和居民消费都产生了正向促进作用。但是各变量的响应路径、波动程度及其累积效应方面呈现出明显的区域性差异,且中央对东部地区转移支付的宏观经济效应大于中西部地区。其次,本文通过两区域动态随机一般均衡模型探讨了转移支付宏观经济效应的区域差异性及其传导机制,发现中央政府对地方转移支付的规则和地方政府支出外部性的不同是造成这种差异性的重要原因。再次,测算的转移支付乘数表明,转移支付有利于增加产出,但东部地区的转移支付乘数高于中西部地区。

基于以上分析,本文提出如下政策建议:(1)提高中西部地区转移支付资金的使用效率。中西部地区使用转移支付资金产生的正外部性低于东部地区是造成转移支付经济效应区域差异性的重要原因。应当通过加强转移支付资金监管,构建科学的转移支付绩效评估体系等手段提升中西部转移支付的政策质量和效果。(2)鉴于转移支付作用的有限性,为确保经济健康平稳运行,政府还需深化供给侧结构改革。在我国经济下行压力凸显的环境下,政府做出何种政策选择备受关注。中央对各个地区的转移支付实际上是以中央债务融资为支撑的需求管理政策,东部、中西部地区转移支付的全国产出乘数均低于1,说明转移支付对经济的拉动作用有限,难以承载刺激经济之重。因此,为了能在各种不确定性风险相互叠加的环境之下稳定我国经济运行,实现经济高质量发展和区域经济均衡发展,政府应当继续深化供给侧改革。