专利权权利客体例外制度研究

宁立志,郭玉新

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

引言

专利法旨在保护创新并借此提升社会的经济效益和福利水平,同时平衡创新者利益与社会公共利益。为实现上述目标,专利法需要对专利权的取得设置一定条件和要求。第一,可授予专利权的客体应该是一项“发明创造”,而不是文学艺术作品、科学发现等其他知识产权客体或利益客体。第二,只有满足新颖性、创造性、实用性等其他专利性(patentability)要求的发明才具有获得专利授权的可能。第三,尽管有些发明创造有助于技术进步或代表了重大科技进展,但基于公共政策等因素考量,仍会被排除在专利权的保护范围之外。当前,随着人工智能、大数据、物联网、基因技术等科技的迅速发展,新技术、新模式已经对专利制度、道德伦理、公共政策等提出了严峻挑战。因此,哪些创新成果可以成为专利权保护的客体,如何判定技术主题的可专利性,以及如何平衡权利保护和公共利益等问题,需要现行法律及时地作出回应和调整。因应科技进步和产业发展,完善专利权客体例外制度,成为专利法律制度修改和完善的重要方向。

一、制度模式与机制

专利法通过设置专利权权利客体例外制度(以下简称“专利客体例外制度”)来规范和排除不可专利客体(或称例外客体),合理划定可专利客体(patentable subject matter)的范围。客体例外制度主要解决一项客体是否具有专利权保护资格(即专利适格性patent eligibility)的问题,并不涉及专利实质性授权要求(1)法学界(尤其是知识产法学界)对权利“客体”和“对象”的界定存在诸多争议,有观点认为“客体”仅针对“主体”而言,是权利所保护的利益,区别于具体的“对象”;有的观点则将知识产权领域中的对象直接等同于“客体”。而《民法总则》第123条采用客体列举的定义方式:“知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利……”鉴于此,本文采取较为实用的分析态度,将专利权客体表述为专利权针对的客观事物,即对象。。

(一)规范模式

各国或地区专利法及国际专利条约对于专利权例外客体进行规范的方式不尽相同,大体上可总结为分离式和混合式两种规范模式。

分离模式首先强调专利权保护的客体是“发明”(2)此处的“发明”是指符合专利适格性要求的发明,而发明专利申请中的“发明”(即技术成果)虽也名为“发明”,却并不表示该发明已符合申请专利的条件,两者法律含义不同。“An invention complying with the requirements of eligibility for a patent is referred to as a statutory "invention". The word "invention" in the expression "claimed invention" does not mean that the invention complies with the requirements of eligibility for a patent.”, 专利法在排除不视为发明的客体(subject matter not regarded as inventions)后,单独规定基于公共政策等考虑而不授予专利权的发明(subject matter which is considered to be an invention, but is excluded from patentability),两种例外情形在层次上有所区别(3)See Document SCP/13/3 prepared by the Secretariat of the Standing Committee on Law of Patents (SCP).。例如,日本和韩国专利法将“发明”界定为“利用自然规律作出的具有高水平技术思想(technical ideas)的创造(creation)”(4)Japan Patent Act, art.2(1); Korea Patent Law, art.2(1).,从正向明确“发明”的含义(5)同时,两国的专利审查指南进一步规定了几种“发明”的例外情形,包括: (i) The laws of nature as such; (ii) Mere discoveries and not creations; (iii) Those contrary to the laws of nature; (iv) Those in which the laws of nature are not utilized; (v) Those not regarded as technical ideas; (vi) Those for which it is clearly impossible to solve the problem to be solved by any means presented in a claim. JPO Guidelines, pt. III. ch.1,§ 2.1; KIPO Guidelines, pt. III, ch.1,§ 4.1.。 在此基础上,专利法另行规定“有违公共利益和道德的发明”等不授予专利权的发明(6)Japan Patent Act, art.32; Korea Patent Law, art.32.。 部分国家或地区专利法并未直接界定“发明”,而是反向列举不视为发明的客体,继而规定不能授予专利权的发明。例如,《欧洲专利公约》(EPC)第52条第(1)款规定,“对于任何技术领域中的具有创造性和工业应用性的新发明,可授予欧洲专利”。第52条第(2)款和第53条则分别对前述两个层面的例外客体类型加以规定(7)EPC, art 52; art53.。分离式专利权例外客体规范模式为大多数国家或地区所采纳。

混合模式是指,专利法不加区分地将不视为发明的客体与不能授予专利权的发明在法条中合并规范,或者通过司法判例进行具体分析确定。例如,印度专利法没有明确界定“发明”,虽然法律条文在形式上区分了“not inventions”和“inventions not patentable”,但前者不仅包含不视为发明的客体,还直接囊括了大部分不授予专利的发明等例外客体,后者仅对核技术相关发明作例外规定,这种集中统一的规范形式属于混合规范模式(8)Indian Patent Act, ch.II,s3/s4.。美国专利法(即《美国法典》第35编)第101 条采用非常正面的方式规定,可获得专利的发明是“任何新颖且有用的方法(process)、机器(machine)、产品(manufacture)或物质组合(a composition of matter)或其新而有用的改进”四种法定类型(9)35 U.S.C. § 101.,例外客体及排除规则多在司法实践中以判例方式形成(10)早在19、20世纪,美国最高法院就通过Le Roy、Rubber-Tip Pencil、Cochrane、O’Reilly、American Fruit Growers、Mackay Radio & Telegraph、Gottschalk、Parker、Diamond等一系列经典判例来解释、限定可专利客体,排除不可专利客体,经过长期司法实践,最终确立“自然规律、自然现象、抽象概念”为法定排除事项。See Document Patent Eligible Subject Matter: Report on Views and Recommendations from the Matter (July 2017) by USPTO. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf. 2018年7月1日访问。,此种模式也可视为一种混合模式。混合模式还体现为,一部分缺乏新颖性、创造性、实用性的客体,也被视为不可专利客体(non-patentable subject matter),这实际上是专利适格性与专利授权的实质性要求产生了交叉。

(二)适用机制

首先,专利权客体例外制度主要适用于专利授权程序。专利行政管理部门受理专利申请后,一般在实质审查阶段对客体专利适格性进行审查,符合法定排除条件的,依法作出驳回申请的决定。

例如,根据美国专利商标局(USPTO)专利申请流程,专利审查员应就客体适格性(patent eligibility)等问题发出审查意见,一般包括一次非最终审查意见(non-final rejection)和最终审查意见。申请人可在规定期限内就审查意见作出答复和补正。如果答复并未被接受,申请人在收到审查委员会最后发出的建议性审查意见(Advisory Action,类似于驳回)后,可选择提出继续审查请求(RCE程序,由原审查员负责) 或向专利审判和上诉委员会(PTAB)提出上诉(Appeal)(11)USPTO Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Ninth Edition, Last Revised January 2018.。 美国专利客体适格性判定标准的形成和修正一直深受司法判例影响。2010—2014年,美国最高法院先后就Bilski、Mayo、Myriad、Alice等案件作出重要判决,确立“机器转换测试法”及“Mayo/Alice两步法”等客体适格性审查规则。USPTO随后便根据判例精神发布《2014专利客体适格性指导意见》并修改专利审查指南以作回应(12)See Document SCP/13/3 prepared by the Secretariat of the Standing Committee on Law of Patents (SCP).。

相较于美国判例法的复杂和多变,欧洲专利局(EPO)一直致力于维护稳定而可预期的专利权客体例外制度。得益于《欧洲专利公约》相对清晰的规范模式,尤其是明确的“不视为发明的客体”法律条款,欧洲专利局可首先依据该公约第52条第(2) 项之规定,从整体上(considered as a whole)评估客体是否具有技术特征(technical character)以确定专利适格性,并进一步排除不符合第53条的发明申请(13)Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2017)(EPO Guidelines),G- II.。欧洲专利局扩大上诉委员会(EBA)作为专利最终裁决机构,通过一系列裁决和决定扩大或者缩小解释第52、53条之含义,具体调整不同技术领域中例外客体的范围(14)See Decisions of the Enlarged Board of Appeal G 1/98, G 1/03, G 2/03, G 3/08 ; G 3/95, G 1/98, G 1/03, G 2/03, G 1/04, G2/06,G1/07,G2/07,G1/08,G2/08. http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/acii_i.html. 2018年7月1日访问。。《欧洲专利公约》转化为各成员国国内法后,欧洲专利局上诉委员会(BOA)定期汇总、筛选各成员国的典型判例,分析和总结相关裁判规则,为专利审查和审判实践提供借鉴(15)See Case Law from the Contracting States to the EPC(2017);Board of Appeal and Enlarged Board of Appeal of Case Law (2017). http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html. 2018年8月1日访问。。欧洲专利局与欧盟之间亦存在协调行为。欧盟曾出台专门指令来协调成员国在生物技术领域发明的可专利性问题,该指令通过EPC实施细则得到广泛应用而被EPO作为次级立法正式纳入专利制度中(16)Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions, 1998 O.J. (L213), art. 5(1).。

其次,专利权客体例外制度在专利无效程序中发挥着重要作用。专利申请被公告授权后,专利行政机关或司法机关可以依据专利权客体例外制度,通过一定程序重新审查已授权专利的效力。无效程序可弥补授权瑕疵,筛除垃圾专利和轻率授予的专利。以客体适格性欠缺为理由提起专利无效程序也是创新主体所经常采用的重要竞争手段。例如,美国专利商标局下设的专利审判和上诉委员会(PTAB)一直负责对当事人提起的专利无效和申诉请求进行行政审查。改革后的PTAB可处理专利申请人对申请文件进行争辩而对驳回决定提出的上诉请求(EPA)。最主要的是,利害关系人(除专利权人之外)可以基于新颖性和创造性理由提起单方再审(EPR)与多方复议(IPR)程序,并且可以依据美国专利法第101条通过授权后复议程序(PGR)及过渡性的“涵盖商业方法”(CBM)的复议程序对专利权的有效性提出挑战(17)参见宋蓓蓓、吕利强:《美国专利无效制度改革进展与思考》,《电子知识产权》,2017年第6期。。 PTAB便捷、高效、低成本的审理优势在很大程度上降低了当事人寻求司法裁判的可能性,掌握专利效力最终决定权的美国司法系统看似“如释重负”,但联邦巡回上诉法院(CAFC)和最法高院仍会对客体适格性的重大规则问题作出决定。

《欧洲专利公约》成员国公众可在欧洲专利授权公告后9个月内依据该公约第52、53条向欧洲专利局(EPO)异议部提起异议。但漫长烦琐的异议程序以及须在不同国家进行平行诉讼的高昂成本一直饱受诟病。对此,EPO于2016年开始对异议程序进行改革,缩短异议时间并简化程序。自2012年以来,欧洲统一专利体系及统一专利法院(UPC)也加快建设。UPC集中管辖针对统一专利的侵权和无效诉讼,在大大降低诉讼和执行成本的同时,尽量平衡各成员国国内法院针对专利客体问题判决的分歧和冲突,进一步完善和协调专利权客体制度等专利实体法律体系。经过漫长的商议,统一专利法院的设立进入了最后筹备阶段,《统一专利法院协定》在2019年底通过欧盟13个成员国批准后生效(18)https://www.epo.org/learning-events/materials/jurisdiction.html,2019年5月4日访问。。此外,根据EPC第115条,第三方在发明专利申请公开后可以就专利性等问题向EPO提交说明专利申请或专利不符合授权条件的书面意见。虽然审查员并不一定会采纳上述意见,但这为第三人(包括公共组织等)阻止特定技术获得专利提供了一条渠道(19)EPC,art.115.。

最后,专利权客体例外制度在其他机制中亦有应用。例如,发明获得专利授权后,专利权人可通过一定机制强化、缩小或放弃专利。在美国,专利权人可基于新的可专利性问题(a substantial new question of patentability),通过专利商标局(USPTO)的补充审查程序(supplemental examination)向审查机关披露在申请和审查阶段未发现的与专利相关的现有技术(20)35U.S.C.257 Supplemental examinations to consider,reconsider,or correct information.。在获得专利授权后2年内,专利权人也可以提交再颁(reissue)申请,针对客体适格性要求扩大或缩小权利要求范围(21)35U.S.C.251 Reissue of defective patents.。可以说,不论在专利申请授权阶段还是在授权之后,美国专利法中专利权客体例外制度均有着广泛的适用(见图1)。

(三)立法梳理

各个国家或地区对于专利权例外客体范围的立法不尽相同,其中,明确规定不认为是发明的客体一般包括:(1)发现(欧盟、中国等);(2)科学理论和数学方法(欧盟等);(3)文艺创作(欧盟、印度等);(4)进行智力活动、游戏、经营商业的方案、规则和方法,以及计算机程序(欧盟、中国、印度等);(5)信息呈现(欧盟、印度等);(6)自然法则、自然物质、抽象思维(美国、日本、韩国、印度等);(7)农业或园艺方法、传统知识(印度)(22)Indian Patent Act, ch.II,s3.。不授予专利权的发明一般包括:(1)违背公序良俗、公共利益的发明(TRIPs 协议(23)TRIPs协议第27条第2款规定,“各成员可不授予下述发明专利权,如果在其境内阻止对这些发明的商业性利用对维护公共秩序或道德,包括保护人类、动物或植物的生命或健康或避免严重损害环境是必要的,只要此举并不仅仅因为这种利用为其法律所禁止。”、欧盟及大部分国家或地区等均明确立法);(2)人和动物的疾病诊断、治疗和外科方法(TRIPs协议、欧盟及大部分国家或地区);(3)植物和动物品种(plant and animal varieties)(欧盟、中国等);(4)微生物以外的植物和动物,以及生产植物和动物的实质生物学方法(印度等);(5)与核技术有关的发明(中国、日本、印度等)。

回溯我国专利法制定和修改的历史,专利权例外客体范围的不断调整充分体现了专利法律制度的发展和变化。1984年我国《专利法》将发明创造作为专利权保护的客体,继而采用反向列举的方式规定例外客体之范围。具体而言,《专利法》第5条规定“对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权”。第25条规定,“对下列各项,不授予专利权:(一)科学发现;(二)智力活动的规则和方法;(三)疾病的诊断和治疗方法;(四)食品、饮料和调味品;(五)药品和用化学方法获得的物质;(六)动物和植物品种;(七)用原子核变换方法获得的物质。对上款第四项至第六项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权”。从立法背景看,“我国专利法制定之初便瞄准美日欧等世界工业强国的法律制度,并参照国际专利保护的通行规定”,法律移植痕迹比较明显(24)“专利法制定过程中,我国立法工作者先后考察了日本、法国、联邦德国、南斯拉夫、欧洲专利局、世界知识产权组织、美国、巴西、罗马尼亚等国家和组织,获得了关于建立专利制度方面的宝贵经验和详尽资料。”参见郭凤久:《中国专利制度的诞生及其所取得的成就——纪念专利法十周年》,《知识产权》,1995年第2期。。同时,鉴于当时我国科技发展水平不高,对专利法的执行和实施也缺乏经验,过高的专利保护标准可能不利于我国自身发展(25)“考虑到我国当前的科学技术和工业发展水平不高,加上实行专利制度还缺乏经验,草案对保护的技术领域的限制较严。这是绝大多数发展中国家的做法。我们准备在实施一段时间取得经验以后,再逐步放宽。目前暂不给予专利保护的范围主要是某些新物质,如药品、食品和各种化学合成物的新品种,还包括不适用专利保护的动物和植物新品种等。这是因为这些物质对人民生活、保健及加工工业的影响很深、很广,如给予专利保护,搞不好容易束缚手脚。但对生产这些物质的新方法包括新的化学配方,仍可授予专利权,以有利于进行技术改造及从国外引进新技术。对科学发现、数学方法和疾病的诊断治疗方法,草案规定不授予专利权,因为它们不能直接用于工农业生产,不属于专利法保护的范围。这种规定是符合国际惯例的。”参见黄坤益:《关于〈中华人民共和国专利法(草案)〉的说明》,《中华人民共和国国务院公报》,1984年06期。。因此,综合国内外现实情况,我国《专利法》初步构建了由一条公共利益例外条款与七项例外客体组成的“1+7”形式专利权例外客体规范模式。

1992年《专利法》第一次修订,对专利权例外客体范围作了重大调整,删除原第25条第(四)(五)两项,将“食品、饮料和调味品、药品和用化学方法获得的物质”作为可授予专利权的客体,从而形成了“1+5”规范模式。此次《专利法》修改例外客体条款的原因包括:一是在经济全球化进程中,发达国家不断通过知识产权国际规则推高知识产权保护水准,扩大专利保护范围、提高专利保护水平成为我国参与国际贸易、履行相关义务的必须和必然;二是我国由计划经济向市场经济转型,经济发展和科技创新速度加快,这要求专利法适当限缩专利例外客体的范围,以更好地满足国内改革、发展与创新的需求。

2000年,我国主要因加入世界贸易组织的需要,对《专利法》进行了第二次修订,但这次修订并未涉及专利客体制度。此后,发展中国家与发达国家围绕公共健康、遗传资源、传统知识等领域的知识产权保护展开新一轮博弈,知识产权国际规则出现新的调整和平衡(26)《专利法第三次修改的背景》,载国家知识产权局官方网站,http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201310/t20131025_863229.html,2018年7月1日访问。。鉴于此,我国于2005年开始启动并于2008年完成了《专利法》的第三次修订,专利权客体例外制度得以有机会进一步完善。首先,《专利法》在第一章“总则”中对发明、实用新型和外观设计三种发明创造类型的概念进行了界定,将其限定于“新技术方案和新设计”,从正向表达了专利权客体的概念和范围。其次,在第5条中规定“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权”,进一步限缩专利权的授权范围。最后,在第25条中增加一项有关外观设计专利的例外客体,适当限制外观设计专利权的客体范围(27)“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计,不授予专利权。”。 至此,经过“形成—定型—调适”,我国专利权例外客体“1+N”规范模式最终形成,并与“发明创造”之定义形成反向契合,两者共同构成专利权客体适格性审查规范。

二、制度问题与困境

专利权权利客体例外制度是对于专利权例外客体及其排除规则和适用机制的抽象和总结。我国专利权权利客体例外制度尚存在诸多立法、司法和学理困境,因此需要从制度的整体层面和具体层面进行梳理和分析。

(一)整体层面:规范模式不清晰、适用机制不完善

1. 缺乏体系化与逻辑化的规范模式

正如上文所述,《欧洲专利公约》(EPC)在“可专利性”(patentability)一章中,于第52条规定了“专利客体适格性”(patentable inventions),其中包含“发明”(inventions)与“不视为发明的客体”(not be regarded as inventions)两款内容,两者分别起到正向界定发明之内涵与反向列举具体例外客体的作用。而后,于第53条规定了“不授予专利权的发明”(exceptions to patentability),进一步划定专利权例外客体的范围。专利授权的实质性要求则于此之后规范于第54—57条(28)日本、韩国、美国等国家亦大致按此规范模式进行立法。。 此种规范模式相对清晰地体现了制度的逻辑体系,规范之间的衔接较为紧密。

与通常将专利权客体限定为“发明”(innovation)的专利法律制度不同,我国专利法律制度所保护的权利客体为“发明创造”(innovation-creation),具体分为“发明”“实用新型”和“外观设计”三种类型。与之相对应的,专利权例外客体在法理上亦依次分为“发明例外”“实用新型例外”以及“外观设计例外”三种类型(见表1)。对此,我国《专利法》以“提取公因式”(29)鉴于公共利益和社会道德原则在上述三种例外客体的审查中均有适用,故《专利法》对其进行单独规范。与“合并同类项”(30)即除公共利益条款外,《专利法》将其余全部例外客体集中规范于第25条中。的方式,对上述三种例外客体进行整合,从而形成了由第5条和第25条组成的 “1+N”式专利例外客体规范模式。但是,这种规范模式在一定程度上分解了权利保护客体与权利例外客体之间的逻辑联系,使得两者不能有效地发挥互为印证之作用。

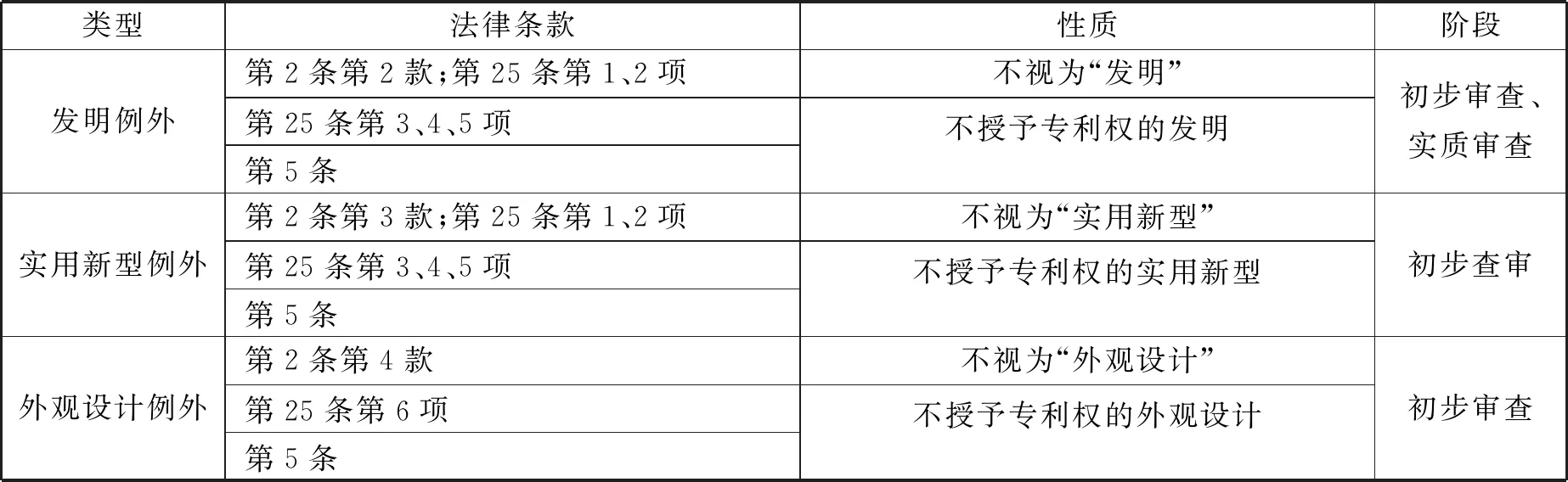

表1:专利权例外客体类型及其规范

以发明为例,我国《专利法》第2条第2款从正向对“发明”进行了界定,在审查实践中,该定义成为判定客体适格性的重要依据,这与EPC第52条第1款相似;第25条规定的例外客体中,第1、2款(科学发现、智力活动规则)作为“不视为发明的客体”,在逻辑上应该置于第2条第2款中,使其与“发明”的“技术方案”定义彼此呼应,以更加准确地判定客体的专利适格性。但《专利法》并未明确区分“不视为发明的客体”与“不授予专利权的发明”(第25条第3-5款)两者之间的逻辑层次关系,只是直接、统一地在条文中对两者进行罗列。

再就实用新型而言,其可专利性审查同样因循“正向定义”+“反向排除”的路径,即审查机关分别依据《专利法》第2条第3款以及第5条和第25条排除不能授予专利权的实用新型(31)我国《专利审查指南》第一部分第二章第6节规定:“根据专利法第二条第三款的规定,专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。这是对可以获得专利保护的实用新型的一般性定义,而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准。”, 但同样存在一定的逻辑问题。比如,第25条第1-5款所列举的例外情形在很大程度上是与“发明”相对应的,即通常建立在专利权客体被限定为“发明”的制度基础之上,而立法或专利审查规范将其直接与“实用新型”进行对接似乎不妥(32)也就是说,“发明的例外”与“实用新型的例外”虽然存在差异,但基于我国《专利法》采用合并立法的形式将实用新型纳入其保护范围的立法选择事实,两者所适用的法律条款基本相同,而导致此问题的根本原因是法律制度设计的不完善,立法选择对此并不产生影响。。在专利审查实践中,相对于发明,实用新型的可专利性判定程序在初审阶段进行,审查机关仅审查实用新型是否明显不符合第5条、第25条之规定,因此如何结合实用新型的定义及特点来参照适用《专利审查指南》的相关规定,还需要进一步细化(33)我国 《专利审查指南》规定:“对实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的申请的审查,参照本指南第二部分第一章第3节和第4节的规定。”(即实质审查部分第一章关于《专利法》第5条和第25条之规定,笔者注。)。 也就是说,对于判断发明专利申请是否属于上述例外客体,审查机关已经建立了较为明确的判断标准和规则,但对于判定实用新型专利申请是否属于例外客体,尚缺少体系化的规则建构和细致的分析。

此外,按照专利授权的法理和程序,审查机关首先应对客体的可专利性进行判断,继而对符合专利授权资格条件的专利申请进行实质性审查,因此,在立法的条文逻辑上,可专利性规范(包括正向的权利客体定义与反向的例外客体范围)应置于专利实质性要求之前。对比其他国家专利法可发现,根据我国《专利法》的条文逻辑,《专利法》第二章(授予专利权的条件)第22条规定了专利授权的实质性要求,即“新颖性、创造性和实用性”,这与第25条在顺序上似有倒置之嫌。这种规范间的逻辑错位可能造成专利审查实践中法律适用的错位,即可专利性审查与实质性审查产生混淆。总之,上述问题看似是立法技术问题,实际是制度建构和规范设计欠缺逻辑联系。

最后,我国专利客体制度在应对新技术、新模式时稍显迟缓和保守,与相关的专门法律制度间亦存在一定的不协调问题。虽然专利权客体保护范围的确定主要是立法选择问题,但当前新科技革命的深入推进使专利适格性问题变得更加复杂。例如,生物基因技术的发展使得灵长类动物的体细胞克隆成为现实,“互联网+”背景下的商业方法专利更是出现爆发式增长,科技竞争已经逐渐演化为主要是专利之争。对此,2018年7月至8月,日本专利局先后出台物联网(IoT)和生命科学领域专利审查专门规定(34)Examination Guidelines pertinent to IoT related technologies(2018); Examination Guidelines in Life Sciences (2018).http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/laws/examination/index.html. 2018年8月10日访问。。美国专利商标局针对商业方法专利更是早已制定具体规范。我国直到 2017年在《专利审查指南》中增加关于“商业模式”的相关规定,才开始打开商业方法专利授权的大门。同样,生物医药、新材料、新信息技术等重点发展领域也缺少具体的专利指引政策。此外,专利权客体例外制度与相关专门法律制度未能形成良好的功能衔接和区分,体系化建设不足,补充机制不完善(35)例如,我国生物遗传资源立法分散于农作物、水生生物、畜禽、微生物等领域,但涉及专利的规定并不多。自1998年国务院出台行政规章《人类遗传资源管理暂行办法》后,作为上位法的《人类遗传资源管理条例》直到2018年才被纳入一档立法计划,立法进程较为缓慢,这导致人类遗传资源领域中相关技术的专利保护政策具有较大的不确定性。。

2.适用规则与机制有待完善

美国目前的专利客体审查采用“Mayo/Alice两步法”规则。第一步:确定权利要求是否符合四种法定发明类型;第二步(A):如果权利要求落入上述客体范围,则确定其是否指向(directed to)法定排除情形;第二步(B):若权利要求中存在法定排除情形,则需要判断权利要求是否记载了显著超出法定例外的其他元素(significantly more than the exception),如果是,则属于可授权客体,如果不是,则不符合专利法第101条规定的专利适格性要求(36)MPEP,ch.2100 § 2016.。具言之:(1)不是法定客体,不符合适格性;(2)是法定客体+有法定排除,判断两者比例,法定客体不显著,不符合适格性,显著则进入实质性审查;(3)是法定客体+无法定排除,进入实质审查。欧洲专利局(EPO)的专利客体审查路径是,判断权利要求是否涉及例外情形,整体上是否具有技术特征(37)EPO Guidelines ,G- II.2。具言之:(1)无例外情形+无技术特征,不符合适格性;(2)无例外情形+有技术特征,进入实质审查;(3)有例外情形+无技术特征,不符合适格性;(4)有例外情形+有技术特征,进入创造性实质审查。对比欧美审查规则可发现,EPO认为,权利要求如果包含例外情形(如商业方法、艺术特征、智力规则等),甚至这些例外情形是发明的主要部分,但整体上若具有技术特征,则符合专利适格性要求(38)EPO Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed. 2016 ("CLB"), I.D.9.1.1; T523/14. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/etc/se3/p2/2018-se3-p2.pdf. 2018年8月10访问。;而美国“Mayo/Alice两步法”对于涉及法定例外情形的发明进行“是否显著”判定(即第二步),可能将新颖性和非显而易见性要求溯及至专利适格性判定层面,从而为专利适格性的认定带来一定的不确定性,这也成为其一直遭受批评的原因(39)See Document Patent Eligible Subject Matter: Report on Views and Recommendations from the Matter (July 2017) by USPTO. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf. 2018年7月1日访问。。

但是,上述差异并不意味着EPO专利客体审查规则一定比美国的两步法宽松。一方面,美国专利法第101条法定客体涵盖的范围极为广泛,其理念是“阳光之下任何人造物均可专利”,准入门槛非常低。而EPO设置了较多的例外情形,入门标准较高。另一方面,EPO对于混合了技术特征和例外情形的发明,一般进入创造性审查程序,与Mayo/Alice两步法中的第二步(B)相类似,审查机关考察客体的创造性时并不考虑例外情形,而是直接分析发明所具有的技术特征的技术贡献(即创造性审查三步法),对于发明的“技术性”要求较为严格(40)EPO Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed. 2016 ("CLB"), I.D.9.1.1; T523/14. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/etc/se3/p2/2018-se3-p2.pdf. 2018年8月10访问。。

表2 中、美、欧专利客体审查规则

我国《专利审查指南》规定的专利客体审查程序是,首先依据《专利法》第2条“发明创造”的一般性定义,评估客体是否是具有技术特征和技术效果的新技术方案,而后再判定是否属于第5条和25条规定的例外情形。对比中美欧三种规则可发现(见表2),我国专利客体审查规则在整体流程上与美国相似,即按照“正面定义——例外情形”的流程进行。但两者的区别是,美国列举了四种法定客体,我国则以“技术方案”为发明的正面定义,我国的入门标准明显更高。我国与EPO同样强调技术特征与技术问题等“技术性”要求,但区别是,我国在 “形式分离、内容混合”的专利权例外客体规范模式之下,客体审查进路在一定程度上分裂了“科学发现和智力活动规则”与“技术方案”从正反两方面共同定义“发明”的功能作用,判定专利客体适格性更依赖于正向的“技术方案”含义。因此,在审查实践中,审查机关容易将专利适格性与新颖性、创造性等专利授权的实质性要件相混淆,使得后者成为排除例外客体的主要考量因素,从而直接否定某些技术成果的专利适格性。在更加强调“技术性”的理念之下,“技术方案”对于创新成果的排除作用也就愈加明显。

在适用机制方面,我国专利无效制度尚不十分完善,在一定程度上影响了专利客体例外制度的适用。我国目前尚未建立专利效力司法审查制度,只有专利复审委员会有权审查、决定专利效力,当事人无法直接提起专利效力确认之诉(41)2019年,根据中央机构改革部署,国家知识产权局原专利复审委员会并入国家知识产权局专利局,不再保留专利复审委员会,机构调整后专利审查工作将以国家知识产权局的名义开展,原专利复审委员会机构名称不再使用。涉及原专利复审委员会的业务办理程序不变。以下统称为“原专利复审委”。。相较于美国多元的无效请求行政审查机制,我国针对专利适格性问题只能通过专利无效宣告行政程序提出请求,审查程序单一。若当事人不服原专利复审委就客体可专利性作出的决定,应以复审委作为被告向法院提起行政诉讼。法院只能判令维持复审委的决定或重新审查,难以起到司法终裁的作用。而在专利侵权诉讼中,当事人虽然可以以专利无效作为抗辩理由,但不能在诉讼中直接提起专利效力确认之诉,法院只能中止审理,待行政机关作出决定后继续审理(42)北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》规定,“在侵犯专利权诉讼中,被诉侵权人以专利权不符合专利授权条件、应当被宣告无效进行抗辩的,其无效宣告请求应当向专利复审委员会提出。” http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml. 2018年8月1日访问。。因此现行专利无效制度存在着循环诉讼、程序复杂冗长、相关机构角色错位等问题(43)参见宁立志、叶紫薇:《专利效力之否定:法理、制度与问题》,《中国发明与专利》,2018年第4期。。

(二)具体层面:法律解释不恰当、制度衔接不协调

我国专利法对于专利权例外客体的立法规定及其法律解释尚存在诸多问题,例如,专利行政、司法机关对于例外客体的含义及构成要素,作较为宽泛的扩大解释,这导致例外客体范围相对较广,专利权保护的范围则相对保守,实践中容易出现解释混乱、“一刀切”等不适当的法律解释和适用问题。偏离立法本意的法律解释在为权利人带来一定困惑的同时,也会给新兴技术或产业发展造成束缚。

1. 科学发现、智力活动规则:“发明”的例外

“专利制度旨在揭示自然的奥秘”(44)US Patent Act of 1836.。专利法赋予一部分智力活动成果以垄断性权利,体现了法律对于人类创造行为的尊重和保护。作为专利法保护的对象,发明必须是智力活动成果中具有技术价值和应用价值的那部分高度创造,而一切创造性活动均在一定程度上基于人类对客观物质与自然规律的认识、理解或应用。专利法所应该排除的便是体现这种认识和理解的科学发现和智力活动规则等客体。对于基础性科学、技术原理不授予专利权,其机理一方面在于,法律难以清楚地确定它们的范围,若赋予其垄断性权利将导致公共领域被不断侵蚀,后续创新活动将承担沉重的交易成本和其他社会成本(45)参见 威廉·M.兰德斯、理查德·A.波斯纳:《知识产权法的经济结构》,金海军译,北京大学出版社,2016年,第370页。;另一方面,理论研究与技术发明等应用研究有着不同的激励机制,基础性研究可以得到大量的公共资源支持,以保护私权为目的专利制度难以有适用的空间。

如前文所述,专利法需要具体地规定“发明”的例外情形以从反向表达“发明”之定义。专利法意义上的“发明”应该与“纯粹的自然存在及抽象的理论表达”相剥离。例如,《欧洲专利公约》(EPC)第52条第(2)款规定了“发现,科学理论和数学方法”“艺术创作”“进行智力活动、玩游戏、经营商业的方案、规则和方法,以及计算机程序”“信息呈现”等四类例外客体。相比较而言,我国《专利法》仅规定了“科学发现和智力活动规则”这两项不视为发明的客体,对于一部分不能作为“发明”的客体,审查机关一般通过扩大解释的方式将其纳入“科学发现和智力活动规则”的规范框架之内。具体而言,我国《专利审查指南》对于“科学发现”的释义包含着“科学理论”的概念,“科学理论是对自然界认识的总结,是更为广义的发现”,显然,这里的“科学发现”含义更广。就“智力活动规则”而言,根据我国《专利审查指南》 的规定,“智力活动规则”包括“数学理论”“信息表述”“计算机程序本身”等二十种具体类型,而“数学理论”“信息表述”“计算机程序本身”等客体在《欧洲专利公约》中是与“智力活动规则”相并列的。可见,“智力活动规则”条文在一定程度上亦被作扩大解释。随着人类创造性活动的深化和拓展,发明、发现、科学理论之间的界限日益模糊,尤其是在新技术不断发展的背景下,一些形态复杂的客体并不能完全地被纳入“科学发现和智力活动规则”的解释框架内,采取扩大解释的做法可能在逻辑上稍显牵强,因而也就无法有效地从反向界定发明(46)例如,在人工智能(AI)领域中已经出现诸如“循环神经网络(RNN)”“强化学习系统”等关于深度学习、神经网络基础算法的专利申请。这些糅合了自然性、抽象性、应用性的技术使得“发明”之内涵变得更加复杂。。

科学发现和智力活动规则的含义和范围十分模糊,与之相关的专利客体审查规则亦具有较大的不确定性。例如,美国在专利客体审查实践中确立的“自然法则、自然物质及抽象思维”例外原则,普遍适用于商业方法、软件技术、基因技术及生物诊疗等技术领域。但审查机关对于上述例外原则的具体适用规则在Bilski、Mayo、Myriad、Alice等案中几经变化。自Alice案开始,因抽象思维例外原则,美国软件专利申请遭到大量驳回或被判无效。 直到2016年,CAFC通过Enfish案重新审视抽象思维的具体含义,并对严苛的软件专利客体认定标准作出适当调整,提出“通过计算机来实现的软件技术并非绝对属于抽象思维范畴”,“法院应该从整体上对权利要求所请求保护的方案的本质进行判断”(47)Enfish LLC v. Microsoft Corp, 822 F.3d 1327, 118 U.S.P.Q.2d 1684 (Fed. Cir. 2016).。 无独有偶,2018年4月,CAFC在Vanda 诉West-Ward一案中(48)该案的争议专利为一种使用伊潘立酮治疗精神分裂症的治疗方法。伊潘立酮可能导致具有某种特定基因(CYP2D6代谢不良)的患者产生QT期间延长风险(破坏心率)。对此,上述治疗方法的主要步骤是,首先,对患者进行基因分型测定,确定其是否具有CYP2D6代谢不良基因;然后,根据测定结果对患者施用不同剂量的伊潘立酮。CAFC认为,发明者虽然认识到伊潘立酮与CYP2D6代谢不良基因和QT期间延长风险之间的关系,但其主张的是治疗特定疾病的“治疗方法”,而非上述“自然关系”。与之相对,Mayo案中的争议方法仅描述了患者药物代谢水平与巯基嘌呤药物剂量之间的自然关联性,其作用是收集关于自然关系的数据,该权利要求并未限定于治疗特定疾病,因此不是一种实际应用自然关系的“治疗方法”。See Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals, 887 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2018), 同样没有严守Mayo案对自然法则例外原则所作出的解释,而是强调“实际应用自然关系的治疗方法,应该进入专利适格性的审查步骤(Step 2A),但是这并非绝对”。为了给公众提供相对明确的专利授权准则,尽量消弭审查规范的不确定性,美国专利商标局不断更新认定“抽象思维”“自然法则”的参考细则(49)例如,2018年7月,USPTO发布一项认定“抽象思维”的参考细则,进一步细化和明确审查指南(MPEP)中关于“基本的经济活动”、“组织人类活动的某些方法”、“想法本身”、“数学关系及公式”等具体的抽象思维类型内容。https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-qrs.pdf.2018年8月10日访问。。相比较而言,我国针对科学发现和智力活动规则的法律解释和专利审查实施则还有待进一步完善。专利审查机关应及时总结、发布典型案例和指导意见等(50)通过检索原国家专利复审委网站公布的2009-2017年88件典型无效案例发现,涉及专利客体适格性的案例仅有7件,案例并未根据专利适格性主题进行区分,难以起到指导作用。。

2.动植物品种、遗传资源:保护与保守

与动植物相关的发明可通过专利制度和专门制度获得单一或多重保护。美国专利法并未直接排除动植物个体、品种及相关方法等发明的客体适格性。植物育种者可寻求专利法和植物品种专门法等多元保护路径,包含动物在内的多细胞生物体以及相关基因工程方法都有获得专利保护的可能。在生物科技同样发达的欧洲,欧洲专利局在适当弱化动植物发明道德审查的同时,通过限缩解释“动植物品种”之定义等方式为动植物基因专利等技术打开大门(51)“Plant variety means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank.” Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents (EPC Rules) R.26(4).。欧洲专利局行政理事会于2017年6月作出修改《欧洲专利公约实施条例》的决议,认定如果动植物发明的技术特征不限于特定品种时,不排除其专利适格性(52)EPC Rules R.27(b); OJ EPO 2017, A56.。以特定基因(而不是其整个基因组)为特征的植物类群即使包含新的植物品种,也有资格获得专利(53)See Document SCP/13/3 prepared by the Secretariat of the Standing Committee on Law of Patents (SCP).。此外,欧洲专利局明确区分了“实质上生物学的方法”(essentially biological processes)和“微生物方法”(microbiological processes)(54)EPC Rules R.26.,既为后者及其产生的动植物产品(不包括品种)提供专利保护路径(55)EPC Rules R.27(3); Decisions of the Enlarged Board of Appeal G 2/07, G 1/08.,又进一步强调前者(包括该方法产生的动植物产品)缺乏技术特征而不具有客体适格性(56)欧洲专利局行政理事会在2017年的决议中,认定通过实质上是生物繁殖的方法获得的植物和动物为专利例外客体,不能获得保护。EPC Rules R.28(2); OJ EPO 2017, A56.。

发展中国家为维护其丰富的生物多样性资源,或者出于公共利益考虑,对于动植物发明的专利保护一般持保守态度。面对发达国家主导的强势的知识产权国际规则体系,发展中国家尽量依靠《生物多样性公约》及《名古屋议定书》等遗传资源保护框架来限制、协调专利制度,或者直接制定较为严苛的专利权例外客体排除制度。例如,印度专利法将动植物品种、除微生物以外的植物和动物及其组成部分等均作为专利权例外客体(57)“plants and animals in whole or any part thereof other than micro- organisms but including seeds, varieties and species and essentially biological processes for production or propagation of plants and animals” . Indian Patent Act, ch.II,s3.(j).。

与欧美积极、宽松的专利客体范围相比,我国对于动植物发明及遗传资源领域发明的限制较多(与印度相似)。一方面,我国《专利法》第25条中“动植物品种”缺乏明确定义。《专利审查指南》并未直接解释“动植物品种”,而是以“动植物是有生命的物体”对“动物”“植物”分别作出界定。《专利审查指南》第十章进一步规定,动物的胚胎干细胞、动物个体及其生殖细胞、受精卵、胚胎等均属于“动物品种”范畴;动物的体细胞以及动物组织和器官不符合“动物”定义,不属于“动物品种”范畴。因此,审查指南在排除对“品种”的保护外,对上述“动物个体”等客体也不授予专利,这实际上是一种概念错位,是对“品种”的扩大解释(58)同样,我国《专利审查指南》对“植物品种”和“植物”的定义也存在类似的混淆问题。。

另一方面,我国转基因动植物专利的大门依然紧闭,相关技术若寻求专利授权,不仅要符合技术性,还须面对严苛的道德审查和法律束缚(59)《专利审查指南》规定,通过基因工程的重组DNA技术等生物学方法得到的动物或植物属于“动植物品种”。。基因技术应用广泛的生物医药领域,细胞株、单克隆抗体、动物模型(60)例如,南京大学国家遗传工程小鼠资源库是中国最大的遗传工程小鼠种子中心,目前拥有3500多种小鼠品系,其中包括心血管、糖尿病、免疫缺陷、肿瘤等多种动物模型,但这些品系或小鼠本身不能成为专利权保护的客体,发明者只能以“动物的生产方法”对其进行间接保护。参见杨剑:《中国亟须转基因动物的专利保护》,微信公众号“药知讲谈”,2017年12月10日文。、生长因子、组合化学和DNA 库、克隆和克隆工具及方法等成为重要的研究工具,而此类研究工具也越来越需要得到专利保护(61)参见周围:《研究工具的可专利性探析:以美国法例为借镜》,《法学评论》,2014年第6期。。根据我国生物医药十三五规划,生物3D打印、大分子药物、干细胞、基因等前沿性生物医药技术是未来发展的重点方向,而我国当前保守的态度似乎有些“不合时宜”,难以满足科技发展的要求。

3.公共利益、道德与法律:专利权客体审查“双刃剑”

我国《专利法》规定,对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权,其目的在于防止技术的实施或使用给公众或社会造成危害,扰乱正常社会秩序或导致犯罪等。例如,基因技术的进步使得克隆人、改变人类基因特征、人类胚胎应用等技术活动不断引发伦理问题,专利法对此进行较为严格的限制。在2015年“核重新编程因子”专利无效案中(62)《中华人民共和国国家知识产权局专利复审委无效宣告审查请求决定书第26398号(2015)》http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=93540. 2018年9月1日访问。,无效请求人提出,该专利涉及的核重新编程因子及制备诱导多能干细胞(iPS)的方法是在破坏人胚胎的基础上获取和利用胎儿皮肤成纤维细胞,上述方法应用到人类细胞时,将具备发育成“人”的可能,因此违背社会道德伦理。专利复审委认为,对于涉及人胚胎干细胞(hESCs)来源的伦理道德判断,应当站在本领域技术人员的角度,从发明目的和发明要解决的技术问题出发,涉案专利并非直接从胎儿获取人类胚胎干细胞,所述方法也没有涉及人胚胎的工业或商业目的的应用,不能因为发明具有某种潜在应用的可能性而认定其违反伦理道德。

可见,专利法对于技术发明进行公共利益、道德和合法性审查能够在一定程度上维持技术创新与社会整体利益之间的微妙平衡,但不同国家的立法标准以及在实践中的审查尺度有所差异。例如,虽然美国作为TRIPs协议缔约国可依据协议第27条第2款之规定在专利法中设立公共利益及公共道德审查规范,但事实上,美国专利法一向十分警惕公共利益对于私人发明活动的影响,此类专利权客体的限制性规范并未在专利法中明确地确立(63)直到2011年,奥巴马政府对《美国发明法案》进行了重大改革,于该法案中明确规定了“人体器官或组织(human organism)不能获得专利授权”,此条款成为审查机关判断客体可专利性的法律依据。AIA sec. 33.,专利审查机关或司法机关也仅在极少数情况下以公共利益为由排除专利客体授权。 相对于美国的专利制度,《欧洲专利公约》在规范客体可专利性问题时,适当增加公共利益考量,但欧洲专利局在启动公共利益及伦理道德条款时,仍会对其进行严格的限制。

对比欧美制度而言,我国《专利法》第5条存在着被滥用为“一般性条款”的可能。一方面,在实践中,专利审查机关或司法机关通常依据专门法或行政监管部门的规定,以妨害公共利益为由限制专利授权。例如,根据原国家知识产权局专利复审委公布的案件,有相当比例的食品、化妆品领域的专利申请被审查机关依据食药监局等部门的行政规定驳回(64)参见吴小瑛:《中、美、欧以妨害公共利益为由的审查实践比较》,《专利代理》,2017年第3期。。这在一定程度上反映出我国专利法与其他部门法在专利客体审查方面存在着功能重叠的问题,更准确地说,专利行政部门代替发明所属技术领域的监管部门对相关技术的商业性实施进行管控,此种做法有“越俎代庖”之嫌,不符合专利法的立法宗旨和价值功能定位。另一方面,专利审查机关和司法机关在判断专利权客体适格性时,若无法从具体明确的专利客体排除规范中寻找到适用依据,则一般倾向于将公共利益条款作为兜底性依据,这种向“一般条款”逃逸的问题在实践中并不少见。总之,让专利法承担太多的社会性或监管性功能不符合其核心价值,我国专利客体例外制度需要在保持第5条特色的基础上,缓解一般条款扩张所带来的不必要的束缚。

4.疾病诊断和治疗方法:技术稳定性与产业应用性考量

专利法不保护疾病诊断和治疗方法主要出于两方面的原因:一是,疾病诊断和治疗方法事关人道主义或社会伦理,不能授予专利权;二是,疾病诊断和治疗方法在具体实施时受到诸多因素制约而难以固定和精确地重复,不具有工业应用性(industrial applicability)(65)JPO Guidelines, pt. III. ch.1,§ 3.1.。随着美国、日本、欧盟等发达国家和地区医疗技术整体水平的进步和成熟,疾病诊断和治疗方法逐渐具备良好的产业应用基础,新兴诊断治疗方法不断出现,该领域的专利客体保护政策也更加灵活。例如,关于“诊断方法”(diagnostic methods)的解释,EPO认为,诊断方法的实施应包含“相关数据的收集、检查、分析”等步骤,权利要求满足全部步骤条件方可被排除于专利客体保护范围之外,这在一定程度上限缩了诊断方法的适用范围。关于“治疗方法”,EPO提出,“一种方法是否被认定为治疗方法,取决于该方法与其所主张的治疗之间存在功能性联系或直接影响,使得医生的治疗选择和治疗行为受到阻碍”。据此,EPO在T 44/12号决定中认定,涉案权利要求“启动泵送程序以使流体流入流体管线”仅涉及装置的操作,与特定治疗并不存在任何功能性联系,因此不是一种治疗方法(66)Decision of Boards of the European Patent Office (11 January 2017) T 0044/12. https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t120044eu1.html. 2018年8月10日访问。。 此外,日本专利法允许以动物体为实施对象的诊断和治疗方法获得专利授权(67)See Document SCP/13/3 prepared by the Secretariat of the Standing Committee on Law of Patents (SCP).。

我国《专利审查指南》规定,判断疾病诊断方法的专利客体适格性应严格把握“对象”与“目的”双要件(68)“以有生命的人体或动物体为对象;以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。”《专利审查指南》第二部分第一章第4.3节。,审查机关若不作具体区分、判断,容易作出扩大解释而限制相关技术的专利保护范围。例如,如果一项发明从表述形式上是以离体样品为对象,但该发明是以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的,则该发明仍然不能被授予专利权,这相较于EPO或日本的判定标准更为严格(69)参见肇旭:《欧洲医药、生物技术领域不可专利客体的演变及启示》,《知识产权》,2015年第4期。。在技术研发过程中,日益丰富的生物科技研究工具和研究程序步骤使疾病的诊断和治疗方法变得十分复杂和细化,如何认定相关技术的专利适格性成为各国专利法需要面对的问题。例如,被誉为“基因魔剪”的CRISPR基因编辑技术,可以通过剪断和取代不需要的DNA来开发治疗癌症、HIV、失明、肌肉萎缩症等疾病的疗法(70)参见王悦:《“基因魔剪”CRISPR商业化加速,细胞治疗成第一站》,“第一财经网”,https://www.yicai.com/news/5434422.html,2018年8月10日访问。。CRISPR已经成为当前探索人类疾病治疗的重大突破性技术,有关国家围绕基因诊疗技术展开激烈的专利争夺(71)截至2017年3月,USPTO已向18个组织或机构的大约100名发明者颁发了55项与CRISPR相关的专利。EPO也向大约10家申请机构的30名发明者颁发了21项相关专利。参见《继续向学术界免费提供“基因魔剪”技术》,《科技日报》,2017年3月30日第2版。。治疗方法在我国属于不可专利客体,基因诊疗技术如何突破此限制还有待研究。此外,关于动物疾病的诊疗方法,我国目前也尚未建立灵活全面的专利授权指导规范。

5.原子核变换方法及其获得的物质

基于国家安全、国防科研、公共利益等因素考量,印度、日本与我国等少数国家在专利法中设置了与核技术相关的客体例外条款。核技术领域中的发明一般包括“物质”“方法”“设备仪器”等。核物质可能是“科学发现”的结果,也可能是技术分离的形态,原子核变换方法则可能产生技术效果并具有技术特征,二者并非绝对不构成“技术方案”,是否授予专利权存在争议和讨论的空间(72)如原子核变换方法中,核裂变和核聚变反应具有较高的技术复杂性,相关研发需要强大的资源投入,对国家安全也有较大影响,故应不予专利保护;而对放射性同位素生产方法,其包含化学分离工艺等,可以考虑纳入专利客体范围,以推动核技术的应用和发展。参见黄伟、肖霞:《论专利法中原子核变换方法客体的保护》,《中国发明与专利》,2016年第4期。。而核领域相关设备、仪器、零部件等发明一般都具有专利适格性。作为核技术开发和应用的大国,我国在民用核技术领域不断取得突破,具有广泛的市场前景。因此,允许一部分核技术成果获得专利保护,有利于维护和提高我国在核技术领域的竞争实力。

6.平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计

伴随我国外观设计专利申请数量的快速增长,有相当数量的瓶贴和平面包装袋的主要起标识作用的图案设计获得专利授权。低质量、低水平的外观设计专利大量涌现,既不利于激励创新,提高创新主体竞争力,也会增大外观设计专利权与商标专用权之间的交叉与重叠。因此,适当限制授予外观设计专利权的客体范围,可以实现创新资源的合理配置,提升外观设计专利整体水平(73)《国家知识产权局对专利法第三次修改的主要建议》,http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlfxg/dsczlfxg/index.htm,2018年7月1日访问。。在专利审查实践中,审查机关一般从“平面印刷品”“图案、色彩或者二者的结合”以及“主要起标识作用”三个方面进行具体分析。例如,在“红罐凉茶罐贴(加多宝)”案中(74)北京市高级人民法院《行政判决书》(2017)京行终1929号。,专利复审委在驳回外观设计专利申请决定中认为,该申请所示外观设计产品为罐贴,属于平面印刷品;该申请各设计视图所示主要设计内容基本上用于标识产品品牌,因此,涉案申请实质上属于对平面印刷品的图案和色彩作出的主要起标识作用的设计。终审法院北京高院指出,涉案申请未显示其外观设计附着在包装罐体上的显示效果,不是通常意义上的立体形状的产品,属于平面印刷品。

三、制度完善与展望

我国专利权权利客体例外制度由专利权例外客体范围及其排除规则与适用机制共同构成。专利权例外客体在形式上呈“1+N”模式,内容上可分为发明例外客体和不授予专利权的发明两种类型。但我国专利权客体例外制度仍存在一定的问题和困境,需要从立法、司法和理念等方面进一步完善。

(一)完善立法,保障制度供给

首先,应考虑对立法模式进行适当调整。我国《专利法》对例外客体的规范呈现出形式上的分离与内容上的混合,逻辑性有待加强。因此,一种方案是,《专利法》将“科学发现和智力活动规则”从第25条中剥离出来,使其在第2条中与“发明创造”形成反向印证,突出发明例外客体与技术方案的共同判定作用。另一种方案是,《专利法》直接删除“科学发现和智力活动规则”,仅保留第2条“技术方案”定义条款,例外客体可在专利审查指南中具体规范于发明的定义之下(与日本、韩国类似)。同时,不论采用何种方式,专利法可考虑改变目前发明例外客体“二元”模式,适当分离、补充或增加例外客体类型,以使文义与内容更具逻辑性,排除重点更为明确(75)美国对于其专利法第101条修订的讨论意见中,已经开始强调在法条中明确增加例外情形。See Document Patent Eligible Subject Matter: Report on Views and Recommendations from the Matter (July 2017) by USPTO. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf. 2018年7月1日访问。。

其次,应当从多角度完善相关法律制度。《专利法》第5条第2款作为规制遗传资源领域专利授权的特别规定,应当与遗传资源保护相关立法进行充分衔接,对此,我国应加快制定《人类遗传资源保护条例》及其他生物遗传资源专门法,为相关技术创新活动提供明确而具体的依据。同时,我国应系统梳理其他专门法律法规与专利权客体例外制度之间存在的规范衔接不足等问题,进一步完善专利制度与专门制度在调整专利权客体范围方面的不同功能和作用。例如,《专利审查指南》与《植物新品种保护条例》应对“植物品种”作统一而明确的界定,以分别保护不同类型的植物发明。

最后,适当调整专利权例外客体的含义、构成要件及范围。一方面,《专利法》第5条公共利益条款具有较大的法律解释空间,难以形成明确的判定标准。专利客体审查过程中对于第5条的适用应保持谦抑性,防止其被滥用为一般条款。另一方面,适当扩大医疗方法、动植物发明的专利保护范围,可在一定条件下允许转基因动物或植物获得专利授权,对于生物技术研究工具等给予更完善的保护,对于商业方法专利、计算机软件发明可适当把握授权范围等。例外客体的含义构成及范围受到国家经济与科技发展情况、产业与竞争政策、行业监管政策等因素的影响。因此,专利制度应结合上述宏观因素与具体技术领域发展的实际情况进行综合考量。此外,正如日本专利局积极制定物联网和生命科学技术专门审查指南,具体规定相关领域发明的专利适格性要求及其他审查标准,我国同样应该结合国家宏观发展战略,以“中国制造2025”计划及其他具体产业发展规划为基础,针对重点发展的技术和产业制定专利审查指导政策及裁判规则。

(二)完善适用规则与机制,提高制度效能

首先,应明确专利客体审查进路。一是明确“发明创造”是专利权保护的出发点,亦是排除不适合专利客体的逻辑起点。专利审查机关应对《专利法》第2条作宽泛解释,适当放宽严格意义下的“技术方案”对技术成果的限制作用,若非具有十分明显的专利不适格性不能轻易排除。专利法的核心功能是为技术创新提供激励机制,设置较高的准入标准显然会起一定阻碍作用。在创新成果进入专利客体实质性审查程序前,专利法应尽量为其发放寻求制度保护的“入场券”。二是专利审查应在《专利法》第2条基础上,充分发挥“科学发现和智力活动规则”与“技术方案”从正反两方面共同定义“发明”的作用。审查机关不能仅针对权利要求中的语言和内容进行判断,应该结合请求书内容,从整体上判断客体的技术本质,对于涉及例外客体的发明,若发明整体上具有技术特征,应认定其符合专利适格性要求。三是专利审查应根据《专利法》第5条及25条完成专利客体适格性判断,同时要避免混淆客体适格性与其他实质性要求。

其次,应提高相关行政、司法机关解释与适用法律的能力。“法律适用的重心不在最终的涵摄,毋宁在于:就法律事实的个别部分,判断其是否构成要件中的各种要素”(76)参见拉伦茨: 《法学方法论》,陈爱娥译,中国政法大学出版社,2003 年,第165 页。。事实上,专利客体审查最为关键的是,专利行政、司法机关应在开放的理念与规范的制度之下,提高准确解释与正确适用法律的能力,合理、适当地解释专利例外客体的含义、构成要件与效力范围。对于规则的理解不能成为审查员和创新者之间的“文字游戏”,而应真正成为切实可靠的制度规范。

再次,应完善专利无效制度,进一步消除专利权客体例外制度的适用障碍。一是确立专利司法审查制度,明确司法机关对专利权客体判定的终局作用;二是建立多元化的专利行政审查模式,适当增加专利效力否定的途径,根据无效理由、证据规则等因素设置审查审理程序,为专利行政机关在无效程序中确认和排除专利例外客体(尤其是针对某一特殊领域的发明客体,如商业方法等)提供简易、直接的制度途径;三是完善我国知识产权法院建设,设置专门的专利效力审查部门等,加强法院在审查、确认专利效力方面的作用(77)参见宁立志、叶紫薇:《专利效力之否定:法理、制度与问题》,《中国发明与专利》,2018年第4期。。

最后,还应完善专利权授权后的权利补救机制。目前,我国专利权人只能在专利权无效宣告请求审查程序中提出修改权利要求的申请,且修改的范围和程度受到较为严格的限制(78)《专利法实施细则》第69 条。。借鉴美国多元的授权后救济程序,我国专利法应允许权利人在一定条件下,通过补正、修改等程序消除权利要求中存在的不能授予专利权的例外情形。

(三)秉持开放理念,应对未来挑战

1. 技术发展与产业政策调整带来的不确定性

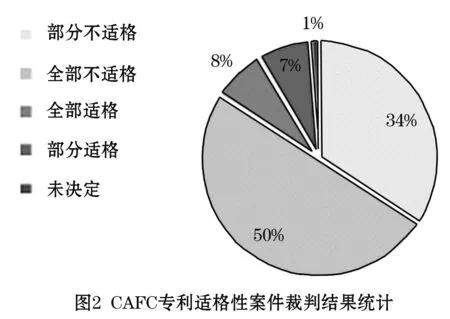

以美国为例,美国司法机关对于软件专利和商业方法专利的客体适格性判断标准随着相关技术的发展与产业政策的调整而具有不确定性。一方面,面对迅猛发展的软件技术和新型商业方法,一向采取积极、自由的产业政策和创新政策的美国,不得不谨慎应对技术发展过程中出现的专利权扩张、劣质专利、专利滥诉等问题。因此,Alice案之后,美国收紧商业方法及软件专利授权条件的趋势比较明显。根据笔者统计,2015年至2018年7月,CAFC共审理82件专利适格性案件(79)数据来源:“Chart of subject matter eligibility court decisions (updated July 23, 2018)”,https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility.2018年8月10日访问。,其中绝大部分案件(71件)涉及方法或计算机系统专利(Method/ System),涉及商业方法专利(CRM)的案件则为7件;从案件裁判结果来看,认定专利不适格(包括权利要求全部不适格和部分不适格)的案件比例高达84%,而全部适格和部分适格的案件分别仅占8%和7%;从裁判依据看,涉及抽象思维例外原则的案件占据绝大多数比例(70件),与自然法则、自然物质例外相关的则分别为4件和2件(见图2)。由此可见,美国司法机关在后Alice时代对于商业方法和软件的专利客体审查依然维持较为严格的标准,而审查规则的不确定性导致软件专利授权数量持续走低,抽象思维例外原则一时成为软件创新者的“噩梦”。

另一方面,过分严格的专利客体审查标准会产生抑制创新的不利后果,为此,美国最高法院及CAFC尝试在总结司法裁判的基础上,进一步明确专利适格性判定标准,试图平息和缓解Mayo/Alice测试法所产生的争议与不确定性,适当激发相关技术领域中的创新活力。这里既包括反向的“不符合专利适格性”的客体判定规则,也包括正向的“符合专利客体适格性”的案件裁判思路,特别是CAFC在2016年Enfish案中采取了相对积极的态度,并未以抽象思维例外原则为依据而否定涉案软件的专利适格性,为软件创新者注入了一剂“强心剂”。2018年以来,CAFC共作出8件先例性判决(其中2件为认定符合适格性),也进一步说明司法机关对于专利适格性判定规则所作的细化和调整(80)Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Phamaceuticals Int'l Ltd.;Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.。

伴随新一代信息技术、计算机技术、互联网技术的进步,我国经济正进入“数字经济”高速发展的时代,数字化和数据化为产业与技术带来新的变革。例如,据相关报告显示,2017年,我国人工智能市场规模达到237亿元,同比增长67%,在专利申请方面,我国已经成为全球人工智能专利布局最多的国家,数量略微领先美国和日本,中、美、日三国占全球专利公开数量的74%(81)清华大学中国科技政策研究中心《中国人工智能发展报告2018》,https://www.cnblogs.com/youngzn/p/9338939.html.2018年8月20日访问。。涉及数据处理、金融、媒体、智能制造等领域的方法类发明大量涌现,新兴方法专利的客体适格性判断为传统的技术性判定标准带来一定挑战(82)参见齐爱民、程国徽:《数据技术时代“方法专利”的专利适格性判断—兼评USPTO 2014 关于专利客体适格性的暂行指南》,《湖南社会科学》,2015 年第3期。。

生物医疗相关产业领域中的专利保护政策同样充满不确定性。例如,肿瘤免疫治疗(CAR-T)等细胞治疗技术在治疗癌症等重大疾病方面取得重要突破。据预测,全球肿瘤免疫治疗市场规模将从2016年的619亿美元增长到2021年的1193.9亿美元,年复合增长率达到14.0%。2017年,美国率先批准两种分别用于治疗白血病及淋巴瘤的CAR-T疗法上市,并开始对相关技术进行专利布局。在产业政策的推动下,我国在CAR-T技术的临床研究与产业应用方面进展同样迅速。截至2017年8月,全球共有1707例临床免疫治疗研究,其中美国1017例,中国大陆172例,约占总数的10.08%(83)《中国肿瘤免疫治疗产业图谱》,载“火石创造数据平台”,http://www.docin.com/p-2011125139.html. 2018年8月10日访问。。但是,CAR-T细胞治疗技术仍面临诸多挑战。一方面,安全性始终是CAR-T疗法的不可控因素,细胞治疗技术的人体临床试验具有很大的危险性;另一方面,细胞疗法对于人体干细胞的开发和利用存在着一定的伦理道德风险。由于技术上的风险、产业应用上的不稳定性及公共道德风险,细胞治疗技术成为衡量一国生物医疗领域产业政策、监管政策和专利保护政策的标尺。

发达国家或地区不断调整生命科技领域的专利政策,稳步推进技术创新和产业发展。根据欧洲专利局2017年度报告 ,2017年欧洲发明专利申请数量达到历史新高,生物医药技术相关专利申请量占据最大比重(合计25698件),其中医疗科技领域为13090件,较上一年度增长6.2%;医药制药领域与生物技术领域则分别有6278件和6230件,增幅分别达到8.1%和14.5%,增长速度十分明显(84)EPO Annual Report 2017.http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017.html. 2018年8月1日访问。。而正如上文所分析的,我国目前在生物技术及医疗技术领域的专利保护范围相对狭窄。但从产业政策角度看,基因治疗和细胞治疗等生物治疗技术及再生医学技术已经成为我国“十三五规划”及“中国制造2025”战略重点发展的方向。专利制度一向服务于技术创新和产业发展,我国生物医疗领域专利客体范围可能随产业政策的调整而增加不确定性。

2. 秉持开放理念

专利法对于专利权客体范围的限定,尤其是对专利权例外客体的类型化规范,是客体法定原则的体现,即权利保护客体和例外客体均不能随意地创设或扩大。在严格的客体法定主义等因素的影响和制约下,我国专利保护理念通常较为保守,而技术客体类型与内涵的不断扩张又进一步凸显我国专利制度的局限性。现代专利制度建立在工业革命的基础之上,机械、电子、化学、能源等代表了专利的“技术性”时代,创新成果更多地与物理实体紧密联系。但随着信息科技革命的发展,信息或数据已经成为新的科技创新基础要素,与之相关的商业方法、算法等科技成果层出不穷,很多创新已逐渐脱离传统技术方案所要求的“技术贡献性”,其“信息价值”或“市场价值”越发突出。专利制度对于“技术方案”之定义应有所改变。事实上,美国专利法并未直接强调发明的“技术方案”含义,其相对开放的制度设计使得“发明”向诸多领域延伸,专利所涵盖的“领域”不断扩大。日本、韩国、欧盟等国家或地区虽在不同程度上坚持发明的“技术性”,但也并不是一味固守。相比较而言,我国如果更加保守地理解发明的“技术方案”定义,过分执着于技术的突破,反而难以适应信息时代的变化。因此,我国应秉持开放的专利保护理念和细致而不失灵活的专利权客体认定规范,从而缓解严格客体法定主义带来的弊端,以更广泛地推动创新。

对于专利权例外客体进行狭义的解释,放宽专利保护范围,并不代表不重视专利质量;细致、明确的客体内涵及构成要素也不能被认为是缺乏灵活性。相反,相对狭义的“负面清单”可以更加清楚地向公众传达专利权保护“发明”的实质意义。相对宽松的专利客体适格性条件可以为创新主体提供更多自由空间。在此基础上,审查机关通过适当调整专利实质性要件来识别、评估、筛选技术成果,以提升专利质量。因此,客体例外制度应该成为“过滤”专利申请的“底线”,而不应承担过多“评价”功能。

专利法作为激励创新、促进竞争的重要制度,通过划定保护客体范围、排除不适格客体,调整和指引创新活动,以积极应对技术与产业发展中的权利诉求。而专利权例外客体范围的变化集中体现了专利法的动态性和时代性。专利权权利客体例外制度的完善建立在清晰、协调的法律解释和法律适用框架之上。当然,没有一劳永逸的问题解决方案,哪些客体需要保护,哪些需要排除,总会面临着不同的立法选择和现实争议,专利制度不提供精确的解决计算公式,而是要在“变”与“不变”中为公众和权利人设置灵活而可靠的制度规范。

——兼评专利法第九条