秦簡牘中“牒”字的使用及含義*

蘇俊林

關鍵詞:秦簡牘 用簡數量 文書附件 若干牒 使用場合

已經公佈的睡虎地秦簡、里耶秦簡、嶽麓秦簡等秦簡牘中,有不少使用“牒”字的情況。使用場合不同,含義也不完全一樣。關於秦簡牘中“牒”字的具體含義,學界存有争議。“牒”的含義具體如何,其在秦簡牘中如何使用,本文將對此進行分析。

一、關於“牒”的幾種理解

較早出土的睡虎地秦簡中,《秦律十八種·倉律》一條律文這樣記載:

睡虎地秦簡《封診式》的《毒言》爰書中,也出現了“牒”字。其内容如下:

毒言 爰書:某里公士甲等廿人詣里人士五(伍)丙,皆告曰:“丙有寧毒言,甲等難飲食焉,來告之。”即疏書甲等名事關諜(牒)北(背)。·訊丙,辭曰:“外大母同里丁坐有寧毒言,以卅餘歲時(遷)。丙家節(即)有祠,召甲等,甲等不肯來,亦未嘗召丙飲。里節(即)有祠,丙與里人及甲等會飲食,皆莫肯與丙共桮(杯)器。甲等及里人弟兄及它人智(知)丙者,皆難與丙飲食。丙而不把毒,毋(無)它坐。”②睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》“釋文”部分第162—163頁。

此爰書中出現了“即疏書甲等名事關諜(牒)北(背)”一句。關於此句中的“牒”,整理者的注釋和譯文都將其解作“文書”。③睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》“釋文”部分第163頁。結合前文整理者的注解,可將睡虎地秦簡整理者對“牒”的理解,稱爲“材質、文書説”。

此後,張家山漢簡《奏讞書》,以及後出的同類文獻嶽麓秦簡《奏讞文書》,都有“牒”的記録,其書寫格式一般爲“爲/上奏若干牒”。先將相關簡文謄録如下:

爲奏九牒,上。

(嶽麓《奏讞文書》0643)

爲奏十六牒,上。

(嶽麓《奏讞文書》1821)

上奏七牒,謁以聞。

(張家山《奏讞書》68)

爲奉〈奏〉、當十五牒上謁。

(張家山《奏讞書》98)

爲奏廿二牒。

(張家山《奏讞書》228)④分别參見:朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[叁]》,上海辭書出版社2013年,第181、191頁;張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本)》,文物出版社2006年,第97、99、111頁。

對於上述用語中的“牒”字,學界存有不同理解。張家山漢簡整理小組這樣注釋:“七牒,指原件由七支簡組成”,“指原上奏所用簡的支數”。⑤張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本)》第98、112頁。嶽麓秦簡整理小組注釋“爲奏九牒”爲:“牒,簡牘,在此用爲簡牘量詞。”⑥朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[叁]》第183頁。雖然二者表述不同,但所指意思一致,都將“牒”視爲表示所用簡牘數量的量詞。可以將此稱爲“用簡數量説”。

對於“爲/上奏若干牒”中的“牒”,高恒先生有不同理解:

漢簡中所見的“牒”,多指公文的附件。“上奏七牒”,當指此奏讞書的七種附件。將本書中的“七牒”“十五牒”中的“牒”,解釋爲“七枚簡”“十五枚簡”不妥。

牒,簡札,此處(按:即“爲奏廿二牒”)指與案件有關的附件,如當事人的供詞、證人證言、調查筆録等等。①高恒:《秦漢簡牘中法制文書輯考》,社會科學文獻出版社2008年,第365頁注⑤、第404頁注③。

高先生認爲“牒”表示《奏讞書》(或案件)的附件,不同於整理者的意見。可稱之爲“文書附件説”。②陶安先生認爲“七牒”是7枚簡書寫的文書附件,與高恒先生觀點有同有異,參見氏著《張家山漢簡〈奏讞書〉編排二則》,劉釗主編:《出土文獻與古文字研究》(第4輯),上海古籍出版社2011年,第421頁。

實際上,張家山漢簡整理者也曾將某些“牒”視作文書。張家山《奏讞書》簡177載:“案其上功牒。”整理者注釋:“上功牒,申報功勞的文書。”③簡文和注釋俱出自:張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本)》第107頁。很明顯,此處“牒”已被視作“文書”,不同於“用簡數量説”,而與“文書附件説”相似。

隨着簡牘的不斷出土,里耶秦簡中也出現了不少關於“牒”的記録。里耶秦簡8-5載:“者 牒令。”學者注解爲:

牒,簡札。《左傳》昭公二十五年:“右師不敢對,受牒而退。”孔穎達疏:“牒,札也。于時號令輸王粟具戍人。宋之所出人粟之數書之於牒。”《漢書·路温舒傳》:“取澤中蒲,截以爲牒,編用寫書。”顔師古注:“小簡爲牒,編聯次之。”秦漢時書寫一份文書所用簡牘的數量,每稱“××牒”,如里耶8-42+8-55“事志一牒”,8-135“今寫校券一牒上謁言之”,8-183+8-290+8-530“上卅三年黔首息秏八牒”。④簡文及注解俱出自:陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》,武漢大學出版社2012年,第29頁。

雖然這一論斷所用材料較新,但其將“牒”解釋爲“書寫一份文書所用簡牘的數量”,仍在“用簡數量説”的範圍之内。

關於“牒”,除了這幾種觀點之外,還有一種比較有代表性的觀點,如下:

本義是指古代書寫用的木片或竹片,引申作竹簡的個體單位量詞。

簡文中用作公文的個體單位量詞,“一牒”即“一簡”。

這些用例中,①其所舉簡例較多,如《居延漢簡》20.12A:“詔所名捕及鑄僞錢、盜賊、亡未得者牛延壽、高建等廿四牒。”“牒”顯然還有很强的名詞意味。值得注意的是,借用量詞“牒”和數語組成的數量結構似乎還可以前置於名詞。②張顯成、李建平:《簡帛量詞研究》,中華書局2017年,第126—127頁。

該觀點不僅指出了“牒”的原始含義,還對秦漢時期“牒”的含義進行動態考察。概括而言,其認爲“牒”字有兩層意思:(1)表示竹簡或公文的量詞;(2)具有名詞意味。不過,仔細審讀發現,將“牒”做量詞解時,其既將“牒”解釋爲表示公文數量的量詞,又用了“‘一牒’即‘一簡’”進行補充説明,似有“一牒”文書寫於“一簡”的意思。可以將其稱爲“用簡數量、文書數量及名詞混合説”。

關於秦簡牘文書中“牒”的含義,學界存有不小的分歧。甚至對一批簡中“牒”字的理解也不統一。關於“牒”的含義,概括説來,目前至少有以下4種觀點:(1)“材質、文書説”,(2)“文書附件説”,(3)“用簡數量説”,以及(4)“用簡數量、文書數量及名詞混合説”。相較而言,(1)和(2)的理解比較接近。如此,可將學界對“牒”的理解合併爲:

A.文書(附件)説。

B.用簡數量説。

C.用簡數量、文書數量及名詞混合説。

A、B兩種觀點明顯不同,C則有調和的意味。各種觀點似都能自圓其説,但究竟哪種觀點更符合“牒”字的真正含義,需要仔細分析。

二、秦簡牘中“牒”的使用實例

秦簡牘中使用“牒”的簡例很多,既有出自各類文書,也有出自法律條文。現按書寫格式或用語,分别對其進行討論。

(一)“牒”與“牒書”

睡虎地秦簡《秦律十八種·倉律》中有“牒書”字樣,整理者解釋爲“用牒書寫”。但其具體作何解,此處並不明晰。嶽麓秦簡中也有“牒書”的記録,如下:

1.即各日夜别薄譖(潛)訊都官旁縣中、縣中城旦及牒書其亡□□。(0329-1)①朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[叁]》第186頁。

4.●制詔御史:聞獄多留或至數歲不決,令無辠者久毄(系)而有辠者久留,甚不善。其舉留獄上(1125)之└。御史請:至計,令執灋上㝡最者,各牒書上其餘獄不決者一牒,③何有祖先認爲“一牒”屬上讀,今從。參見氏著《〈嶽麓書院藏秦簡〔伍〕〉讀記(一)》,簡帛網2018年3月10日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3004。署不決歲月日及毄(系)者人數爲(0968)㝡最,偕上御史,御史奏之,其執灋不將計而郡守丞將計者,亦上之。制曰:可。·卅六(0964)

5.●黔首或事父母孝,事兄姊忠敬,親弟兹(慈)愛,居邑里長老、(率)黔首爲善,有如此者,牒書(1165)④所引律令4、5兩條出自陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》,上海辭書出版社2017年,第58—59、134頁。

這些律文中都有“牒書”字樣。除第5條“牒書”後殘缺外,其他律文“牒書”後都有内容。整理者注釋律令1中的“牒書”爲:“用簡牘書寫。”⑥朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[叁]》第193頁。簡3、6中有“以尺牒牒書……”“以二尺牒牒書……”字樣,簡3在“以”與“尺牒”之間可能脱漏“二”字。“二尺牒”表示簡牘材質。“牒書”的“牒”,從材質上講是竹木製成的“二尺牒”,①《漢書·郊祀志》載:“封泰山下東方,如郊祠泰一之禮。封廣丈二尺,高九尺,其下則有玉牒書,書祕。”“玉牒書”當爲“牒書”之一種,爲玉所製成的“牒書”,材質不同於簡牘。“玉牒書”當在特殊場合方才使用,日常行政文書中的“牒書”應都是用竹木簡牘製成。但“牒書”本身不再是材質之意。

“牒書”一詞,《漢書》亦有記載。《漢書·薛宣傳》載:

始高陵令楊湛、櫟陽令謝游皆貪猾不遜,持郡短長,前二千石數案不能竟。及宣視事,詣府謁,宣設酒飯與相對,接待甚備。已而陰求其罪臧,具得所受取。宣察湛有改節敬宣之效,乃手自牒書,條其姦臧,封與湛曰:“吏民條言君如牒,或議以爲疑於主守盜。馮翊敬重令,又念十金法重,不忍相暴章。故密以手書相曉,欲君自圖進退,可復伸眉於後。即無其事,復封還記,得爲君分明之。”湛自知罪臧皆應記,而宣辭語温潤,無傷害意。湛即時解印綬付吏,爲記謝宣,終無怨言。

關於“牒書”,顔師古注曰:“牒書謂書於簡牒也。”“封”與文書的封檢制度有關。薛宣親手將楊湛的罪行寫成“牒書”,“封”好之後交與楊湛。里耶秦簡中有“牒書”按“封”統計的簡例:

丗四年後九月壬辰朔己亥,□□□□□敢告□主,主□□□□□□Ⅰ

春鄉黔首爲除道通食【牒】書六封,粟米三石三斗□□□□□□Ⅱ

子署,署前死,書後到,毋責殹(也)。寫□環,當更券,它如律令。Ⅲ

敢【告】主。Ⅳ

里耶9-1079+9-1520(正面)②陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第二卷)》,武漢大學出版社2018年,第251頁。

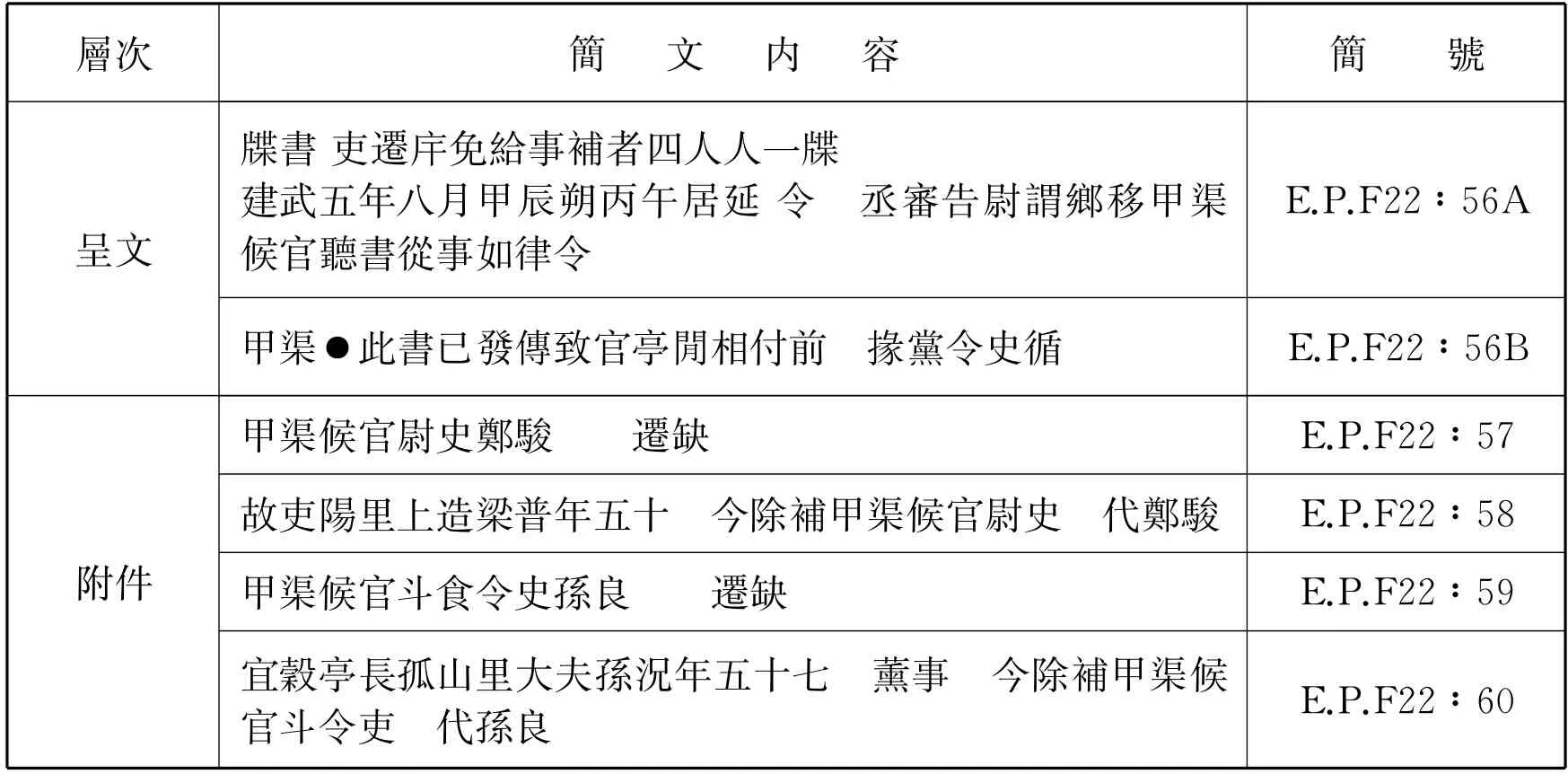

“牒書”作爲寫在“牒”上的文書,發信時需要封印,並按“封”計數。這6封“牒書”當在該文書之外獨立存在,分别封印。里耶秦簡中很多寫在木牘上的文書,多與“牒書”有關。不過,大多只有呈文,或是呈文與内容已經分離。③籾山明先生曾指出,官吏製作的文書和記録被編成束或册書,並要附上標題簡,然後單獨或與同類束或册書放入笥(文書箱)中。參見氏著《簡牘文書學與法制史——以里耶秦簡爲例》,柳立言主編:《史料與法史學》,中研院歷史語言研究所2016年,第66頁。目前所見里耶秦簡大多不成束或册書狀態。籾山先生所論應是在官府的保存狀態,簡牘放入井窖時這種狀態已被打破。居延新簡中有一份完整的“牒書”,將其整理如下表(表1):

表1 “居延令移甲渠吏遷補牒”層次表

整理者認爲這是“居延令移甲渠吏遷補牒”。永田英正先生和大庭脩先生認爲其是由5枚簡構成的册書,第1簡表示人事調動的通知,後4簡表示内容。①該“牒書”的圖版、釋文以及學者成果分别參見:甘肅居延考古隊:《居延漢代遺址的發掘和新出土的簡册文物》,《文物》1978年第1期;甘肅省文物考古研究所等編:《居延新簡:甲渠候官與第四燧》,文物出版社1990年,第480—481頁;[日]永田英正:《新居延漢簡中の若干の册書について》,《富山大學人文學部紀要》3,1979年;[日]大庭脩:《秦漢法制史の研究》,(東京)創文社1982年,第561—563頁。中譯稿[日]大庭脩著,徐世虹等譯:《秦漢法制史研究》,中西書局2017年,第397—398頁;[日]永田英正著,張學鋒譯:《居延漢簡研究》,廣西師範大學出版社2007年,第397—401頁。我們將第1簡視作呈文,後4簡視作附件。因爲缺乏文書中常用的抬頭語和結束語,所以該文書應當不是使用中的“牒書”,更可能是一份存檔用的“牒書”。

秦漢時期確實存在文書意義上的“牒書”。卜憲群先生曾指出,牒書是用牒書寫公文,“廣泛用於驗問、責問,用於名籍登録、官吏升遷任免,也可用作法律文書、財務管理公文等。牒書既可用於下行文書,也可用於平行、上行文書”。②卜憲群:《秦漢官僚制度》,社會科學出版社2002年,第264頁。這些被廣泛運用的“牒書”,已經不是書寫材質,而具有名詞、文書意義。③何有祖先生推測“牒書”“疏書”可能是兩種並存的文書形式,參見氏著《〈嶽麓書院藏秦簡〔伍〕〉讀記(一)》。諸如“功牒”(張家山《奏讞書》簡177)“奔牒”(里耶9-752)、“診牒”(里耶9-705+9-1111+9-1426、9-2308)等,可能是“牒書”的具體文書形式。

(二)“名詞+數詞+牒”中的“牒”

上引嶽麓秦簡的律文中,已有“數詞+牒”的用法。如簡3、6中的“人一牒”,簡4中的“一牒”。“數詞+牒”的用法,在里耶秦簡中更爲常見。選擇較完整簡例謄録如下:

(里耶8-42+8-55)

(里耶8-602+8-1717+8-1892+8-1922)

9.廿六年八月庚戌朔丙子,司空守樛敢言:前日言競陵漢陰狼假遷陵公船一,袤三丈三尺,名曰□,Ⅰ以求故荆積瓦。未歸船。狼屬司馬昌官。謁告昌官,令狼歸船。報曰:狼有逮在覆獄己卒史Ⅱ衰、義所。今寫校券一牒上,謁言己卒史衰、義所,問狼船存所。其亡之,爲責券移遷陵,弗□□屬。Ⅲ謁報。敢言之。/【九】月庚辰,遷陵守丞敦狐卻之:司空自以二月叚(假)狼船,何故弗蚤辟□,今而Ⅳ誧(甫)曰謁問覆獄卒史衰、義。衰、義事已,不智(知)所居,其聽書從事。/手。即令走□行司空。Ⅴ(正面)

(里耶8-135)

祛手。(背面)

(里耶8-677)

12.卅五年八月丁巳朔,貳春鄉兹敢言之:受酉陽盈夷Ⅰ鄉户隸計大女子一人,今上其校一牒,謁以從事。敢Ⅱ言之。(正面)

如意手。(背面)

(里耶8-1565)

五月甲寅旦,佐宣行廷。(背面)

(里耶8-170)

(里耶8-175)

(里耶8-369+8-726)

16.廿九年四月甲子朔辛巳,庫守悍敢言之:御史令曰:各苐(第)官徒丁【粼】Ⅰ勮者爲甲,次爲乙,次爲丙,各以其事勮(劇)易次之。·令曰各以□Ⅱ上。·今牒書當令者三牒,署苐(第)上。敢言之。Ⅲ(正面)

四月壬午水下二刻,佐圂以來。/槐半。(背面)

(里耶8-1514)

17.卅四年十月戊戌朔辛丑,遷陵守【丞】説敢言之:上卅三Ⅰ年黔首息秏八牒。敢言之。Ⅱ(正面)

壬手。(背面)

(里耶8-183+8-290+8-530)

(里耶8-235)

19.□□御史聞代人多坐從以毄,其御史往行,□其名□所坐以毄Ⅰ縣□奏軍初□□到使者至,其當于秦下令毄者(率)署其所坐Ⅱ令且解盜戒(械)。卅五年七月戊戌,御史大夫綰下將軍下□叚(假)御史謷往行Ⅲ下書都吏治從入者,□大□□□見下校尉主軍□都吏治從Ⅳ書從事各二牒,故何邦人爵死越□從及有以當制【秦】Ⅴ(正面)

(里耶8-528+8-532+8-674)

20.廿九年九月壬辰朔辛亥,貳春鄉守根敢言之:牒書水Ⅰ火敗亡課一牒上。敢言之。Ⅱ(正面)

九月辛亥旦,史邛以來。/感半。邛手。(背面)

(里耶8-645)

21.廿九年九月壬辰朔辛亥,遷陵丞昌敢言之:令令史感Ⅰ上水火敗亡者課一牒。有不定者,謁令感定。敢言之。Ⅱ(正面)

已。Ⅰ九月辛亥水下九刻,感行。感手。Ⅱ(背面)

(里耶8-1511)

(里耶8-653)

23.卅三年六月庚子朔丁未,遷陵守丞有敢言之:守府下Ⅰ四時獻者上吏缺式曰:放(仿)式上。今上。敢言之。Ⅲ(正面)

六月乙巳旦,守府即行。履手(背面)

(里耶8-768)

24.卅五年九月丁亥朔乙卯,貳春鄉守辨敢言Ⅰ之:。敢言之。Ⅱ

(里耶8-1539)

25.卅一年五月壬子朔辛巳,將捕爰,叚(假)倉兹敢Ⅰ言之:上五月作徒薄及冣(最)卅牒。敢言Ⅱ之。Ⅲ(正面)

五月辛巳旦,佐居以來。氣發。居手。(背面)

(里耶8-1559)

(里耶8-1715)

(里耶8-2035)①里耶秦簡7—27的内容,引自:陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》第38、184、72—73、201、100、362、103、104、139、342、106、120、173—174、189、341—342、192、222、353、358、381、421頁。

(里耶9-1865)②陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第二卷)》第377頁。

這22條記録大多完整。其中,有“事志一牒”“校券一牒”“獄校廿一牒”“當令者三牒”“黔首息秏八牒”“式十一牒”“水火敗亡課一牒”“不更以下(徭)計二牒”“五月作徒薄及冣(最)卅牒”“診一牒”“豤(墾)田課一牒”等。這些記録中,在“數詞+牒”之前,都是“事志”“校券”“水火敗亡課”“(徭)計”“作徒薄”“診”“豤(墾)田課”等表示文書性質的名詞,爲“名詞+數詞+牒”格式。按照一般理解,此格式中的“牒”應爲量詞。如果此“牒”爲量詞,它是表示所用簡牘數量的量詞,還是表示文書的量詞?

這些文書還有一個共同之處,即都只有呈文内容,没有“牒”的内容。里耶秦簡中還有幾份文書,如下:

29.卅三年六月庚子朔丁巳,【田】守武爰書:高里士五(伍)吾武【自】言:謁豤(墾)草田六畝Ⅰ武門外,能恒籍以爲田。典縵占。Ⅱ(正面)

六月丁巳,田守武敢言之:上黔首豤(墾)草一牒。敢言之。/銜手。Ⅰ

【六】月丁巳日,水十一刻下四,佐銜以來。/□發。Ⅱ(背面)

(里耶9-2344)

30.【廿】八年三月庚申,啓陵鄉趙爰書。士五(伍)朐忍蘇蒤居臺告曰:居貣(貸)署酉陽,傳送牽遷陵拔乘馬一匹,駠(騮),牡,兩鼻删,取左、右、耳前、後各一所,名曰犯難。行到暴【詔】Ⅰ谿反(阪)上,去谿可八十步,馬不能上,即(墮)。今死。敢告。/鄉趙、令史辰、佐見即居臺雜診犯難:死在暴詔谿中,西首,右卧,□傷其右□下一所。它如居臺告。·即以死Ⅱ馬屬居臺。Ⅲ

【三月】庚申,啓陵鄉趙敢言之:上診一牒。敢言之。/見手。Ⅳ(正面)三【月戊】辰,遷陵守丞膻之告田主:聽書從事。當負,以律令負。/朝手。/即水下七刻,居臺行。Ⅰ

三月乙丑日中時,高里士五(伍)敞【以來】。/□□。見手。Ⅱ(背面)

(里耶9-2346)①陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第二卷)》第477、479頁。

31.廿九年八月乙酉,庫守悍作徒薄(簿):受司空城旦四人、丈城旦一人、舂五人、受倉隸臣一人。·凡十一人。AⅠ

城旦二人繕甲□□。AⅡ

城旦一人治輸□□。AⅢ

城旦一人約車:登。AⅣ

丈城旦一人約車:缶。BⅠ

隸臣一人門:負劇。BⅡ

舂三人級:姱、□、娃。BⅢ

八月乙酉,庫守悍敢言之:疏書作徒薄(簿)牒北(背)上,敢言之。逐手。Ⅰ

乙酉旦,隸臣負解行廷。Ⅱ(背面)

(里耶8-686+8-973)

32.卅二年五月丙子朔庚子,庫武作徒薄:受司空城旦九人、鬼薪一人、舂三

人;受倉隸臣二人。·凡十五人。Ⅰ

二人捕羽:亥、羅。Ⅳ(正面)

卅二年五月丙子朔庚子,庫武敢言之:疏書作徒日薄(簿)一牒。敢言之。横手。Ⅰ

五月庚子日中時,佐横以來。/圂發。Ⅱ(背面)

(里耶8-1069+8-1434+8-1520)②所引31、32俱出自:陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》第203、272—273頁。

將簡29—32與簡7—28對照可知,簡29和簡28都與“墾田課”有關,簡30和簡27與“診”有關,簡31、32和簡25與“作徒簿”有關。它們雖然有相同之處,但也有差異。與簡28、27、25只有呈文不同,簡29—32在呈文之外,牘中還記有報告内容即文書正文。更言之,“豤(墾)田課一牒”“診一牒”“作徒日薄(簿)一牒”等在呈文之外,都應有一份記載正文的文書。簡29—32直接將正文與呈文記在同一枚簡牘上。或是“牒北(背)”即另面書寫呈文;或是正文寫在前,呈文書寫在正文之後。據此推斷,簡7—28中未將正文與呈文寫在同一簡牘上,則正文應書寫在其他簡牘上。意即簡7—28在上呈之時,還應附有用另外簡牘書寫正文的文書。何有祖先生也注意到呈文與正文分寫的情況,並認爲正文内容是作爲附件另簡抄寫呈送。①何有祖:《〈嶽麓書院藏秦簡〔伍〕〉讀記(一)》。唐俊峰先生注意到呈文不包括文書内容時其記述方式也不一樣,並舉里耶秦簡簡8-768爲例,認爲呈文中没有提及的牒的内容,將作爲附件與呈文編在一起。②唐俊峰:《秦漢劾文書格式演變初探》,中國政法大學法律古籍整理研究所編:《中國古代法律文獻研究》(第11輯),社會科學文獻出版社2017年,第135頁。牒書的呈文與附件之關係,由此可見。

嶽麓秦簡中有《内史倉曹令甲卅》,其中有這樣的内容:

●令曰:【黔首居縣】③原釋爲“縣官□□”,齊繼偉先生據圖釋爲“黔首居縣”,參見氏著《讀〈嶽麓書院藏秦簡(伍)〉札記(三)》,簡帛網,2018年3月9日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2996。官(?)作徒隸及徒隸免復屬官作□□徒隸者自一以上及居隱除者,黔首居(2142)及諸作官府者,皆日勶(徹)薄(簿)之,上其廷,廷日校,案次編,月盡爲(最),固臧(藏),令可案殹(也)。(後略)(1854)④陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第181頁。

這是要求以“簿”報告黔首、徒隸等人作於官府情況的令文。其中,“皆日勶薄(簿)之,上其廷,廷日校案次編月盡爲㝡(最)”一句,可斷爲“皆日勶(徹)薄(簿)之,上其廷,廷日校,案次編,月盡爲㝡(最)”,即將“廷日校”與“案次編”斷開。關於“勶”,整理者注釋:“分條記録。”⑤陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第212頁。此句可理解爲:所有人的情況都要分條記録在每日的簿上,(將簿)上呈給縣廷,縣廷每日核校,並按日期順序編聯。前引簡32中有“作徒日薄(簿)一牒”,書寫内容符合“日勶(徹)薄(簿)之”的要求,即每日製作作徒簿。簡25中説“上五月作徒薄及冣(最)卅牒”,即上呈的“五月作徒簿及最”有30牒。但牘25只有呈文,當另有由30牒構成的正文。《内史倉曹令甲卅》中“廷日校、案次編”即縣廷每日校核、編聯的簿,應是每日上呈簿的原件。秦始皇三十一年五月的“作徒日簿”和“徒簿冣”編在一起,①整理者曾對里耶秦簡中的“徒簿”進行過集中公佈,其中既有“作徒日簿”也有“徒簿冣(最)”,還有徒簿的呈文。詳見湖南省文物考古研究所《龍山里耶秦簡之“徒簿”》,中國文化遺産研究院編:《出土文獻研究》(第12輯),中西書局2013年,第101—131頁。最後形成了“上五月作徒薄及冣(最)卅牒”。②胡平生先生認爲該月30天,每天一塊作徒簿牒加上一塊“最”牒,應是31牒。文書中之所以是30牒,是因爲没有記録五月最後一日的數據。李勉、俞方潔先生則認爲“捕爰”可能耗時共29天,每天書寫一牒“作徒簿”,加上“徒簿冣”,一共30牒。分别參見:胡平生:《也説“作徒簿及最”》,簡帛網2014年5月31日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2026;李勉、俞方潔:《里耶秦簡“徒簿”類文書的分類解析》,《重慶師範大學學報》(哲學社會科學版)2017年第4期。因爲編聯的是獨立文書的原件,這30牒就不能簡單看作是用了30塊簡牘,而應看作是30份文書。

簡11中有“獄校廿一牒”。因爲簡牘殘缺無法得知其具體年份,但月份爲“後九月”。即“獄校廿一牒”是後九月的獄校結果。該月不止21天,則“獄校廿一牒”不是按天製作,而是另有所指。嶽麓秦簡簡0912載:“●獄校律曰:黥舂、完城旦舂、鬼薪、白粲以下到耐罪皆校。”③陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[肆]》第146頁。意即對每位罪犯都要“校”,然後寫一份“獄校”。由此可知,“廿一牒”的“廿一”不是表示天數,而是表示“獄校”的數量。因爲“獄校”對應着不同的刑徒,不同刑徒各寫一份“獄校”,則該月共形成獄校“廿一牒”。

雖然可在同一木牘上書寫呈文和正文,但將呈文與正文分開書寫的情況似乎更爲普遍。文書正文與呈文的書寫,至少存在兩種形式:(1)文書正文寫在呈文的背面,則以“牒北(背)”表示;(2)呈文之外以它“牒”書寫文書正文,則以“名詞+數詞+牒”表示並記於呈文之中。“名詞+數詞+牒”的“牒”不應簡單看做是用簡數量。

(三)其他場合的“牒”

除了以上用法之外,秦簡牘中的“牒”還有以下用法:

(嶽麓秦簡)④陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[肆]》第114頁。

34.●居室言:徒隷作宫,宫别離居它縣畍(界)中,遠。請:居室徒隷、官屬有辠當封,得作所縣官,作所縣官令獄史封,(1704)其得它縣官當封者,各告作所縣,作所縣□□□移封牒居室。(J35+J34)

(嶽麓秦簡)①陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第204—205頁。

遷陵守丞敦狐告都鄉主以律令從事。/逐手。即甲辰,水十一刻刻下者十刻,不更成里午以來。/貄半。(背面)

(里耶博物館16-9)②里耶秦簡博物館、出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心中國人民大學中心編:《里耶秦簡博物館藏秦簡》,中西書局2016年,第70頁。

上引簡文中有“到十月乃比其牒”“移封牒居室”“未有枼(牒)”等内容。其所“比”“移”“未有”的“牒”,不宜做量詞解,也不能做材質解,將其理解爲表文書的名詞更爲合適。

不僅簡33—35中的“牒”應視作表文書的名詞,“名詞+數詞+牒”中的“牒”可能也應如此理解。前文已經論述,“牒”即“二尺牒”。進言之,“一牒”可能是一份寫在“二尺牒”上的文書。那麽,數牒就是數份文書。“獄校廿一牒”即21份獄校文書,③彭浩先生認爲“獄校廿一牒”是指文書的附件有21份案件,分别寫在21塊牘上,與居延漢簡一事一牘的“獄計”相同。參見氏著《居延和肩水金關漢簡中的“獄計”文書》,第七届出土文獻與法律史研究學術研討會論文集,長沙:嶽麓書院,2017年,第332頁。“黔首息秏八牒”即8份黔首“息耗”即人口增減的文書,“五月作徒薄及冣(最)卅牒”即五月的30份“作徒日簿”文書,“當令者三牒”即爲3份“當令者”的文書——簡14是1份當令者的文書。簡13“當復者六人,人一牒”,1人1份文書,共6份文書。“名詞+數詞+牒”中的“牒”,雖可看作表示文書數量的量詞,但將其視作量詞化的名詞更爲合適。

三、“上若干牒”與呈文的數量關係考察

將簡7—32這些文書中的“牒”解作所附正文文書的數量,學者或有疑慮。因爲按照現代漢語的理解,“名詞+數詞+牒”這類用法中的“牒”一般作爲量詞。不與呈文書寫在同一簡牘上的正文,完全可能因爲呈文相同,每“牒”正文的性質相同,而用若干簡牘逐一書寫正文内容。意即,“二牒”“三牒”“廿一牒”“卅牒”等表示的是所用簡牘的數量。不過,需要特别注意的是,此種理解必須滿足以下2個條件才能成立:(1)使用同一呈文;(2)每“牒”正文性質相同。呈文+若干“牒”組成的正文,然後構成一份完整的文書。也就是説,在一份文書之内,雖然正文是由若干“牒”構成,且不與呈文同簡牘書寫,但每一“牒”並不具有單獨文書的功能,而是正文乃至整份文書的一部分。此種觀點雖不無道理,但只有在“名詞+數詞+牒”的使用場合、滿足上述2個條件時才可能成立。可是,“牒”的使用場合並非都是如此,還有奏讞類文書中“爲/上奏若干牒”這樣的形式。很明顯,“爲/上奏若干牒”的“牒”不會都使用同一呈文,正文内容與性質也多有差别。

里耶秦簡“名詞+數詞+牒”的使用實例中,導致學者將“牒”理解爲表示用簡牘數量的重要原因之一,可能在於“牒”前的數詞似能與實際使用簡牘的數量對應。用1枚簡牘完整記録呈文和正文的文書,文中記爲“一牒”。簡16中“牒書當令者三牒”的“三”,也對應着甲、乙、丙3人。簡25中“五月作徒薄及冣(最)卅牒”的“卅”,似能與天數對應。這種數量對應關係,很容易將“名詞+數詞+牒”之“牒”誤解爲所用簡牘數量。但是,這種數量對應關係,在“牒”字的使用實例中並不完全成立。我們曾對“爲/上奏若干牒”與《奏讞書》的用簡數量進行數量分析,認爲:

牒數與《奏讞書》的用簡數並不相符。“上奏七牒”所在案例(簡63—簡68)用簡6枚,“爲奉〈奏〉、當十五牒上謁”所在案例(簡75—簡98)用簡24枚,“爲奏廿二牒”所在案例(簡197—簡228)用簡32枚。牒數與《奏讞書》用簡數的數額差距,説明“牒”並不表示該《奏讞書》的用簡數量。①參見拙文:《秦漢時期的“狀”類司法文書》,武漢大學簡帛研究中心主辦:《簡帛》第9輯,上海古籍出版社2014年,第308頁。

這種數量不對應的情況,不僅在張家山《奏讞書》中存在,嶽麓秦簡《奏讞文書》中也同樣存在。“爲奏九牒”所在案件《同、顯盜殺人案》中,整理者拼合之後簡(含殘簡)的數量爲8枚,與“九牒”數量不符。雖然該案還有缺簡,但就内容看很難説只缺1枚簡。“爲奏十六牒”所在案件《魏盜殺安、宜等案》,整理者拼合之後簡(含殘簡)的數量爲21枚,超過“十六牒”的數量。即便不計算“爲/上奏若干牒”之後的簡,用簡數量與“爲/上奏若干牒”所記數額也無法對應。也就是説,目前所見奏讞類文書中的“爲/上奏若干牒”,與其所在案件的用簡數量都無法對應。②或認爲這種數量不對應關係是因爲抄寫所致,書寫原始文書時所用簡牘的數量能與此對應。不過,數量對應關係中並非都是多或都是少,而是有多有少。此或可作爲前文假設的某種反證吧。由此可知,將“牒”解作簡牘數量可能存在問題。

“爲/上奏若干牒”與其所在奏讞類文書的用簡數量無法對應,某種程度上説明將此“牒”解爲用簡數量並不妥當。那麽,此“牒”與奏讞類文書是什麽關係?廣而言之,包括里耶秦簡在内,秦簡牘中所説的“上若干牒”與呈文是什麽關係?

前列20餘份里耶秦簡中與“上若干牒”相關的文書,除少數文書是呈文與正文記在同一簡牘之外,大多數都是只有呈文而未見正文——正文記在另外的簡牘上。但呈文中都有若干“牒”的數量記録。如果説那些記在同一簡牘的文書爲“一牒”符合其數量,那麽,呈文與正文分牘書寫的文書,所用簡牘都要超過所記“牒”的數量。簡28中有“上豤(墾)田課一牒”,但簡中只有呈文,正文當記在其他簡牘上。與墾田相關的簡29中,背面記載呈文,正面記載正文。表明墾田課的正文能在一枚牘上書寫完畢。那麽,對於簡28而言,書寫呈文的1枚簡牘,加上書寫正文的1枚簡牘,完整的文書共2枚牘。這超出了“一牒”的數額。其他簡例亦同此理。更言之,呈文和正文分牘書寫的文書,所用簡牘都要比其所記“牒”的數額多出1枚。從數量關係看,“上若干牒”的“牒”一般是不包括呈文,而是針對正文而言的。對於“上若干牒”中的“牒”,“用簡數量説”已經無法解釋。文書中所用“上若干牒”用語,可能表示的是呈文之外還有若干份文書。

在奏讞類文書中,“爲/上奏若干牒”所在部分都是呈文内容,這從後文的“敢言之”可知。即便如此,“爲/上奏若干牒”的位置也可説明上奏之“牒”與呈文的關係。“爲/上奏若干牒”在奏讞類文書中的位置情況如下:

(嶽麓秦簡《同、顯盜殺人案》)

2.(前略)觸等以智韱(纖)微,謙(廉)求得。五年,觸與史去疢謁爲【□□□□】□之。今獄史觸、彭沮、衷得微難獄,磔辠(罪)(0307/1830)一人。爲奏十六牒,上。觸爲令史廿二歲,年卌三;彭沮、衷勞、年中令。皆請(清)絜(潔)毋(無)害,敦(愨)守吏(事),心平端禮。任謁(1821)課以補卒史,勸它吏。敢言之。(1819)

(嶽麓秦簡《巍盜殺安、宜等案》)

3.(前略)八年四月甲辰朔乙巳,南郡守强敢言之,上奏七牒,謁以聞,種縣論,敢言之。(68)

(張家山《奏讞書》案例十四)

4.(前略)敢言之(92)…(中略)…新郪甲、丞乙、獄史丙治(笞)。(97)爲奉〈奏〉、當十五牒上謁,請謁報,敢言之。(98)

(張家山《奏讞書》案例十六)

5.(前略)六年八月丙子朔壬辰,咸陽丞鷇、禮敢言之。令曰:獄史能得微難獄,上。今獄史舉得微(227)獄,爲奏廿二牒。舉毋害謙(廉)絜(潔),敦守吏(事)也,平端,謁以補卒史,勸它吏,敢言之。(228)

(張家山《奏讞書》案例二十二)①所引内容分别出自:朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[叁]》第180—181、191頁;張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本)》第97、99、110—111頁。標點有改動。

以文書格式看,“爲/上奏若干牒”所處的位置,1、3、5可視作第二重文書的一部分。“爲奏九牒,上”寫在3枚簡的第2枚簡上,“上奏七牒”寫在有且只有的1枚簡上,“爲奏廿二牒”寫在2枚簡的最後一枚簡上。若2中“之。今獄史觸”前所缺若是“敢言”,則“爲奏十六牒,上”也屬於第二重文書,寫在3枚簡的中間一枚簡上。4中有兩個“敢言之”,若第一個“敢言之”之後的内容爲第二重文書,則“爲奉〈奏〉、當十五牒上謁”寫在8枚簡的最後一枚上。“爲/上奏若干牒”在奏讞類文書的位置説明:(1)第一重文書多不書寫“爲/上奏若干牒”的内容;(2)“爲/上奏若干牒”之後的用簡數量不同,“牒”前數字不能統計所有簡數。此與里耶秦簡中上若干“牒”的情況極爲相似,“牒”不統計呈文所用簡牘數量。

通過對里耶秦簡、嶽麓秦簡、張家山漢簡中“上若干牒”與呈文的數量分析,以及奏讞類文書中“爲/上奏若干牒”的位置判斷,可知這些文書中所上的“牒”難以用“用簡數量”解釋。

嶽麓秦簡中有這樣一條令文:

●制曰:吏上請└、對└、奏者,皆傅牒牘數。節(即)不具而卻,復上者,

令其牒牘毋與前同數。以爲恒。·廷卒乙(1737)②陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第129頁。

令文規定,官吏在上報“請”“對”“奏”等文書時,都要附上“牒牘”的數目,駁回之後再上報時,所附“牒牘”數目不能相同。前引里耶秦簡文書中的“上+名詞+數詞+牒”,奏讞類文書中的“爲/上奏若干牒”用語等,應是該《廷卒》令文要求的體現。這表明正文與呈文之間存在着“傅”與被“傅”的關係。至於所傅“牒”“牘”的數目,如前所述,一般是在呈文之外另外計算,不與呈文合計。

嶽麓秦簡中有《卒令丙四》,内容如下:

112/1698:●諸上對、請、奏者,其事不同者,勿令同編及勿連屬└,事别編之。有請,必物一牒,各勶(徹)之,令昜〈易〉智(知)。其一事

113/1707:而過百牒者└,别之,毋過百牒而爲一編,必皆散取其急辤(辭),令約具别白,昜〈易〉智(知)殹(也)。其獄奏殹(也),各約爲鞫

114/1712:審,具傅其律令,令各與其當比編而署律令下曰:以此當某某,及具署辠人毄(系)不毄(系)。雖同編者,必章①此字原釋文闕,陳偉先生據殘留字迹補釋爲“片”字,“章片”表“分章”之意;何有祖先生認爲可能是“手”字,表示要書寫書手的名字。分别參見:陳偉:《〈嶽麓書院藏秦簡〔伍〕〉校讀(續)》,簡帛網,2018年3月10日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3006;何有祖:《〈嶽麓書院藏秦簡〔伍〕〉讀記(二)》,簡帛網,2018年3月10日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3005。今據前後文義,從陳氏意見。

115/1718:之,令可别報、繠卻殹(也)。用牘者,一牘毋過五行。五行者,牘廣一寸九分寸八,

118/1722:事俱上者,繠編之,過廿牒,階(界)其方,江(空)其上而署之曰:此以右若左若干牒,前對、請若前奏。·用疏者,如故。

119/1814:不從令及牘廣不中過十分寸一,皆貲二甲。

120/1848:請:自今以來,諸縣官上對、請書者,牘厚毋下十分寸一└,二行牒厚毋下十五分寸一,厚過程者,毋得各過

121/1852:其厚之半。爲程,牘牒各一└。不從令者,貲一甲└。御史上議:御牘尺二寸└,官券牒尺六寸。·制曰:更尺一寸牘

122/1702:牒。·卒令丙四③陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第105—108頁。

這條被稱爲《卒令丙四》的令文,對日常文書中所用“牒”“牘”“疏”的形制、使用和編聯等進行了原則性規定。在“對”“請”“奏”所用文書中,同一事可以編在一起,事情不同則要分開編聯。“有請,必物一牒”,即請示時必須一件事物用“一牒”,“令昜(易)智(知)”,即讓人容易理解。同一事“百牒”之内編在一起,超過“百牒”則要分開編聯。該規定中有兩條内容值得特别注意:

(2)書卻,上對而復與卻書及事俱上者,繠編之,過廿牒,階(界)其方,江(空)其上而署之曰:此以右若左若干牒,前對、請若前奏。

這兩條内容不僅與編聯有關,還與文書中“牒”的使用有關。(1)中説即便是同編在一起的“牒”,也必須以“章”分開,以便後面處理時能够分别“報”(回復)、“卻”(駁回)。按“章”分開的文書必須内容能够獨立,才可以分别進行“報”(回復)和“卻”(駁回)。如果1“章”只有“一牒”,那麽這“一牒”就具有獨立文書的功能。(2)中説“卻”(駁回)之後再次上報時,必須將“卻書”與事情一起上報,並編在一起。超過20“牒”,則要書寫“此以右若左若干牒,前對、請若前奏”語句。該用語對區分“牒”與文書的關係至關重要。按此規定,表示文書所用簡牘數量時,要用“此以右若左若干牒”來表示。即編在此文右邊或左邊的内容,對用“牒”數量統計之後,要以“此以”字樣提示進行書寫。類似表達在傳世文獻亦可見到,如《史記》中的《惠景間侯者年表》,《漢書》中的《諸侯王表》《王子侯表》《高惠高後文功臣表》《景武昭宣元成功臣表》《外戚恩澤侯表》等,都以“右若干人”字樣來統計前列人數。無疑,“此以右若左若干牒”類似用語中的數字,是前文即該文書的用“牒”數量。

“此以右若左若干牒”與“上若干牒”“爲/上奏若干牒”,雖都統計了“牒”的數量,但並不表示其含義完全一致。二者用語的差異,可能正好説明其含義不同。加上前文對“牒”字使用場合及其含義的分析,以及統計文書内用“牒”數量時使用“此以右若左若干牒”的用語,可以判斷“此以右若左若干牒”中“牒”的含義,與“上若干牒”“爲/上奏若干牒”中“牒”的含義存在差别。“上若干牒”“爲/上奏若干牒”中的“牒”不是表示文書内使用“牒”的數量,而是表示在本文書或呈文(呈文也可視作單獨的文書)之外所用“牒”的數量。此時,“牒”不限於表示用“牒”數量的量詞,而是具有文書意義、量詞化的名詞。對於那些與呈文分别書寫的“牒”,可能具有獨立文書的功能。

四、餘論

有學者將“牒”理解爲所用簡牘的數量,這也並非没有簡例。嶽麓秦簡中有這樣的令文:

138/1168+1192:●令曰:吏及黔首有貲贖萬錢以下而謁解爵一級以除,【及】當爲疾死、死事者爲後,謁毋受爵└,以除貲贖,

139/1140:皆許之。其所除貲贖,[皆許之其所除貲贖]過萬錢而謁益【解】爵、【毋受爵者,亦許之。一級除貲贖毋過萬】

140/C8-1-12+2130:錢,其皆謁以除親及它人及並自爲除,毋過三人。貲贖不盈萬錢以下,亦皆【許之。其年過卌五以上者,不得解】

141/1692:爵、毋受爵,毋免以除它人。年睆老以上及罷(癃)不事從睆老事及有令終身不事、疇吏解爵而當復

142/1862:爵者,皆不得解爵以自除、除它人。鼎者勞盜〈盈〉及諸當(拜)爵而即其故爵如鼎及(拜)後爵者,皆不

143/1863:得解其故爵之當即者以除貲贖。爲人除貲贖者,内史及郡各得爲其畍(界)中人除,毋得爲它郡人除。└【中】縣、

144/1789+1804:它郡人爲吏它郡者,得令所爲吏郡黔首爲除貲贖。屬邦與内史通相爲除。爲解爵者,獨得除貲

145/1878:贖。令七牒。·尉郡卒令第乙七十六①陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第113—116頁。

此令的最後有“令七牒”字樣,應是説書寫此令用了7枚牒。此處將“牒”作所用簡牘數量解,應能成立。雖然現在所見此令用了8枚簡,但整理者已經指出,“皆許之其所除貲贖”可能是衍文,②陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第156頁。是抄手誤寫所致。如果除去這些内容,“七牒”書寫此令並非完全没有可能。“令七牒”所包含的内容目前並不清楚。如果其不包括“·尉郡卒令第乙七十六”,則“七牒”書寫此令完全没有問題。去掉衍文“皆許之其所除貲贖”可以空出8字的空間,完全可以書寫“贖令七牒”4字。③整理者認爲,“令七牒”不是令文的内容,而是頒布令文時的格式記録。參見陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡[伍]》第156頁。但如果“·尉郡卒令第乙七十六”也在“令七牒”所指範圍之内,去掉衍文空出8字的空間,“贖令七牒·尉郡卒令第乙七十六”已有13字,還有1墨點,即便“贖令七牒”與“·尉郡卒令第乙七十六”之間的留白不計,寫下這些字似有難度。不過,《卒令丙四》中規定,尺牘每行字數不錯過22字即可。按此規定,二尺牒可以書寫到44字。若最先書寫此令文時按照每簡40字以上書寫,則該令276字完全能够寫在“七牒”之上。①這276字是按照現有釋文統計,包括整理者補出文字,但除去了衍文。不過,C8-1-12+2130中字數超過40字,其他簡都未超過40字。C8-1-12+2130中“許之其年過卌五以上者不得解”這13字爲整理者補出,原令文是否如此難以確定。即便原令文如此,總字數也不到280字。

雖然“令七牒”的“牒”表示用簡數量,但其與“上若干牒”及“爲/上奏若干牒”的用法並不相同,不能以此來否定“上若干牒”及“爲/上奏若干牒”中“牒”表文書數量的含義。而且,秦簡牘中還有作名詞用的“牒”,也與“令七牒”中“牒”的含義不同。由此可見,秦簡牘中“牒”的含義並不完全相同,具有多樣性。某處“牒”是何種含義,需要視具體情況而定。

“牒”原本的形制可能爲“二尺牒”,但《卒令丙四》中御史商議將“官券牒”改爲“尺六寸”,秦始皇以“制書”形式將其定爲“尺一寸”。②里耶秦簡9-2284中有“二尺牒疏書”字樣,時間爲秦始皇卅三年,簡9-1624中有“尺六寸牒”字樣。何有祖先生關注過官牒的尺寸,參見氏著《里耶秦簡所見官牒的尺寸》,簡帛網2018年8月10日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3202。不過,目前來看,秦時期官牒的尺寸較爲複雜,有待進行專門考察。這是秦統一天下之後的事情。至遲到西漢初期,“牒”的形制可能又改爲“二尺”。張家山漢簡《二年律令·田律》記載:

官各以二尺牒疏書一歲馬、牛它物用稾數,餘見芻稾數,上内史,恒會八月望。③張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本)》第44頁。

此“牒疏”明顯是用於官府文書,尺寸已是“二尺”。

雖然秦統一天下之後,官牒的尺寸有所變化,但從里耶秦簡的文書實例可知,一“牒”完全能够寫一份文書。將“上若干牒”“爲/上奏若干牒”中的“牒”解作文書,書寫角度上也能成立。當然,雖然寫在“牒”上的文書是報告内容的正文,但從文書角度講,其作爲呈文文書的附件,“傅”在呈文後也符合秦律規定。

到了漢代,“牒”的使用也很廣泛,諸多漢簡中都有“牒”之使用。整體而言,漢簡牘中“牒”的含義,並未超出秦簡牘中“牒”字的含義。④關於漢簡中“牒”的含義,觀點較多,存有争議。沈剛先生曾對漢代“牒”及“牒書”的意義有過總結,可以參見。冨谷至先生研究居延漢簡時,曾説由多枚簡構成的調查報告(C)(D)是(B)文書所説的“牒”。藤田勝久先生對西北簡中的“如牒”進行討論時,將其視作表示文書附件的用語。分别參見:沈剛:《居延漢簡語詞匯釋》,科學出版社2008年,第265—266頁;[日]冨谷至著,劉恒武、孔李波譯:《文書行政的漢帝國》,江蘇人民出版社2013年,第56—57頁;[日]藤田勝久:《中國古代國家と情報―秦漢簡牘の研究―》,(東京)汲古書院2016年,第182—184頁。不過,有這樣一條記録,可以説明漢代“牒”的含義,其内容如下:

五年十一月癸卯朔庚午,西鄉辰敢言之:郎中[五]大夫昌自言,母大女子恚死,以衣器、葬具及從者子、婦、偏下妻、奴婢、馬、牛,物、人一牒。牒百九十七枚。昌家復毋有所與,有詔令。謁告地下丞,以從事。敢言之。①圖版和釋文載於:荆州博物館:《湖北荆州謝家橋一號漢墓發掘簡報》,《文物》2009年第4期,第36、41頁;楊開勇:《荆州謝家橋一號漢墓》,荆州博物館:《荆州重要考古發現》,文物出版社2009年,第191、194頁。學者對釋文有所考釋,參見:劉國勝:《謝家橋一號漢墓〈告地書〉牘的初步考察》,《江漢考古》2009年第3期,第120頁;王貴元:《謝家橋一號漢墓〈告地策〉字詞考釋》,《古漢語研究》2010年第4期,第57頁。本文對標點略有改動。

該木牘出自荆州謝家橋一號漢墓,從内容看應爲告地策。發掘者認爲該墓下葬年代爲“五年十一月癸卯朔庚午”,即西漢吕后五年(前183)十一月二十八日。②荆州博物館:《湖北荆州謝家橋一號漢墓發掘簡報》第42頁;楊開勇:《荆州謝家橋一號漢墓》第194頁。牘中記有“以衣器、葬具及從者子、婦、偏下妻、奴婢、馬、牛,物、人一牒”,即衣服及奴婢等“物”“人”各“一牒”。又説“牒百九十七枚”,即總共用“牒”197枚。牘中“牒”“枚”同現,且用“枚”來表示“牒”的數量。墓中還出土了197枚記録隨葬器物的簡,③荆州博物館:《湖北荆州謝家橋一號漢墓發掘簡報》第41頁;楊開勇:《荆州謝家橋一號漢墓》第194頁。與“百九十七枚”數量相符。劉國勝先生認爲“百九十七枚”的遣册是該告地策的附件,是所移徙人員、物品的清單。④劉國勝:《謝家橋一號漢墓〈告地書〉牘的初步考察》第121頁。

謝家橋一號漢墓的這塊木牘爲民間所用,“牒”“枚”的用法應是當時社會慣常用法的表現,而非特别事例。此文書中,用簡數量用“枚”而不是用“牒”表示。從用法看,既然“枚”是量詞,則“牒”就不是量詞,而具有名詞意味。更值得注意的是,用“枚”來表示用簡數量的時間點——西漢吕后五年。此時距離秦並不久遠,不用“牒”而用“枚”來表示用簡數量,或許有助於我們理解秦時期“牒”字的含義。

“牒”在秦時期使用較爲頻繁,意義也不完全相同。我們無意否定個别場合中“牒”表示材質甚至用簡數量,但並非所有場合都是如此。“牒書”原本是寫在“牒”上的文書,因無量詞修飾,實際上可能就是“一牒”文書。在使用更爲廣泛的文書如里耶秦簡、嶽麓秦簡等的行政文書、奏讞類文書中,特别是在使用“名詞+數詞+牒”“上若干牒”“爲/上奏若干牒”等用語的場合,“牒”字不再表示簡牘數量,而是作爲量詞化的名詞使用,表示附在呈文上的若干(正文)文書。