基于扎根理论的高校网络课程学生接受度分析

——以《思想道德修养与法律基础》为例

王延隆,孙孟瑶,刘红祥

(1.浙江中医药大学,浙江 杭州 310053;2.马来西亚国立大学,马来西亚 雪兰莪州万宜新镇 410500;3.南京理工大学,江苏 南京 210023)

网络科技的快速发展改变了学习形态,学习不再限于特定的课堂情境,线上虚拟的学习空间提供更丰富的教学资源。新冠肺炎疫情发生以后,给学校正常教学造成影响,教育部紧急部署了疫情防控期间在线教学组织与管理工作,实现“停课不停教、停课不停学”,各类学校充分利用网络平台采取线上学习方式学习。网络课程教学不仅对师生接受惯习是一大考验,对学生的自律性也提出了更高的要求,也对远程教学模式的健康发展提出了更多的挑战。

一、研究回顾

大数据技术被应用于教育中,网络课程教学随之流行。MOOC(慕课)大规模在线开放课程就是大数据技术应用于教育的一个重要体现,MOOC为实现优质资源共享和实现翻转课堂模式等奠定了良好的基础。联合国教科文组织推荐的网络课程平台列表包含了学习管理系统、开放式在线课程平台、自主学习内容、在线阅读应用及视频直播平台系统,涉及的平台及App有50余种。其中视频直播平台系统包括钉钉、飞书、Zoom、Hangouts Meet、Teams和Skype等。Martinez等人结合SNA、定性和定量分析,提出了一种综合探讨课堂协作学习的框架。[1]Admiraal从“信息咨询——团队认同——知识共享”三个层次提出协作关系的分析框架、测量指标和建设活动,以促进协作社群的建设与发展。[2]郑勤华等调查了MOOC学习者的交互意愿和偏好的交互方式,通过调研国内14个MOOC平台的六百多门课程的交互情况,以了解教学交互状况。[3]

网络课程教学势必产生师生共同参与的网络学习社群。网络学习社群是一个具有情感支持的团体,于虚拟的空间中进行学习。网络学习社群是一个拥有共同意念与相互支持的团体,网络学习社群存在于网络情境共同进行学习的活动。团体的成员透过情境中科技工具的辅助,得以觉察其他学习者的行动,因此,较能以共同合作的方式从事学习活动,而过程中亦逐渐建立彼此的信赖感,发展紧密的线上社群关系。网络学习社群是指一群人在网络上基于共同的理想与愿景,在相类似的学习目的与目标驱使下,经由网络平台中的互动进行的资源共享、知识传授等线下课堂的活动进而共同学习与成长所形成的虚拟学习环境。蒋银健等人指出,“教师在线学习社区中的学习活动类型主要包括:资源支持下的学习活动、有组织的学习活动和自组织的学习活动”。[4]他认为“资源支持下的学习活动主要包括基于网络课程的系统学习和基于资源的自主学习活动。”关于学生学习社群,王陆提出从宏观、中观和微观三个层次上使用SNA研究虚拟学习社群的关系模式。[5]

2018年教育部发布《教育信息化2.0行动计划》提出要“网络学习空间覆盖行动”,“使网络学习空间真正成为广大师生利用信息技术开展教与学活动的主阵地”。[6]围绕网络学习效果的研究,李文昊等人从应用SNA分析海盐教师博客间的关系及其互动情况,提出促进成员间的深层互动。[7]在网络学习社群中的线上讨论及社群成员间的互动,探讨学生的思考表达与对学生接受模式的影响。孙治国等人将远程开放教育学习者的动机特征分为19个闭合项目进行测量,[8]结合学习者的人口学特征数据,采用均值对比、单因素方差分析得出影响远程教育学习者的动机多样复杂。吴敏就大量分析了国内外几个著名的相关特征模型以探究“开放大学学习者在线学习行为的特征与课程成绩的关系”。[9]在活动理论框架中,集体活动是由一系列个体或团体的行动完成的,而行动又是通过具体的操作完成的。刘清堂提出了“教师网络研修活动设计模型”,[10]为设计具体的教师课堂活动提供参考,指出了课堂活动设计中需要考虑教师网络课程效果、教师课堂效果评估方式、网络研修活动预测和干预等。许丽丽、朱德全从基于计划行为理论,建构职业院校学生网络学习空间接受意图的解释模型,得出态度、主观规范、感知行为控制等范畴对学生网络学习空间接受度的影响。[11]

网络课程教学的形式相当多元化,若将虚拟与实体视为一条线的两个端点,则可依虚拟化的程度区分为完全虚拟、半虚拟与零虚拟的网络课程。目前国内外的研究,网络课程教学的研究主要集中在网络课程设计、网络学习的行为研究、网络学习模式、网络学习社群等范畴。较多的是从教师“教”的视野去进行研究,重视为了“教”而进行网络教学和研究,应该进行一种新的研究转向,更多的是从学生“学”的角度进行研究设计,充分体现以“学”为中心的研究向度。本文以师生线上集中讨论为文本,注重学生的社群认同感和学习体会,通过扎根理论进行质性研究,对学生接受程度的影响要素进行分析。

二、基于研究资料的扎根理论运用

本文以高校“思想道德修养与法律基础”课程为对象,本文研究目的为依据前述研究和当前情况下线上集中讨论以及师生问答等内容,尝试运用扎根理论的操作程序研究网络课程学生接受程度影响因素。结构如下,首先阐明研究目的和文献综述,说明研究对象,以及讨论主题、研究方法与访谈大纲。其次为研究问题、资料的梳理及分析等扎根理论的操作程序,分析线上教学的内容与特色并讨论师生如何更好地进行线上互动,在总结阶段提出提升网络课程教学效率建议和展望。

在集中访谈的过程中,获取了大量的关于线上网络课程访谈的资料。为了更加系统地对访谈内容进行梳理,本研究运用扎根理论的方法,从社会现象或事物的变化与属性出发,从内在特性对事物或现象进行分析研究,从而得出事物或现象的本质内涵,得出一个较为全面的解释的过程。这种研究方法的分析方式多为归纳法,通过一定情境下的资料收集,对该选题与情境下的现象或异常进行正对性的研究,从所得一手或二手资料中归纳出结论或形成理论,再对理论进行分析,对该选题做出理解。定性研究更侧重于发现问题现象,理解内在机制,分析主体行为,更进一步地探讨现象原因。

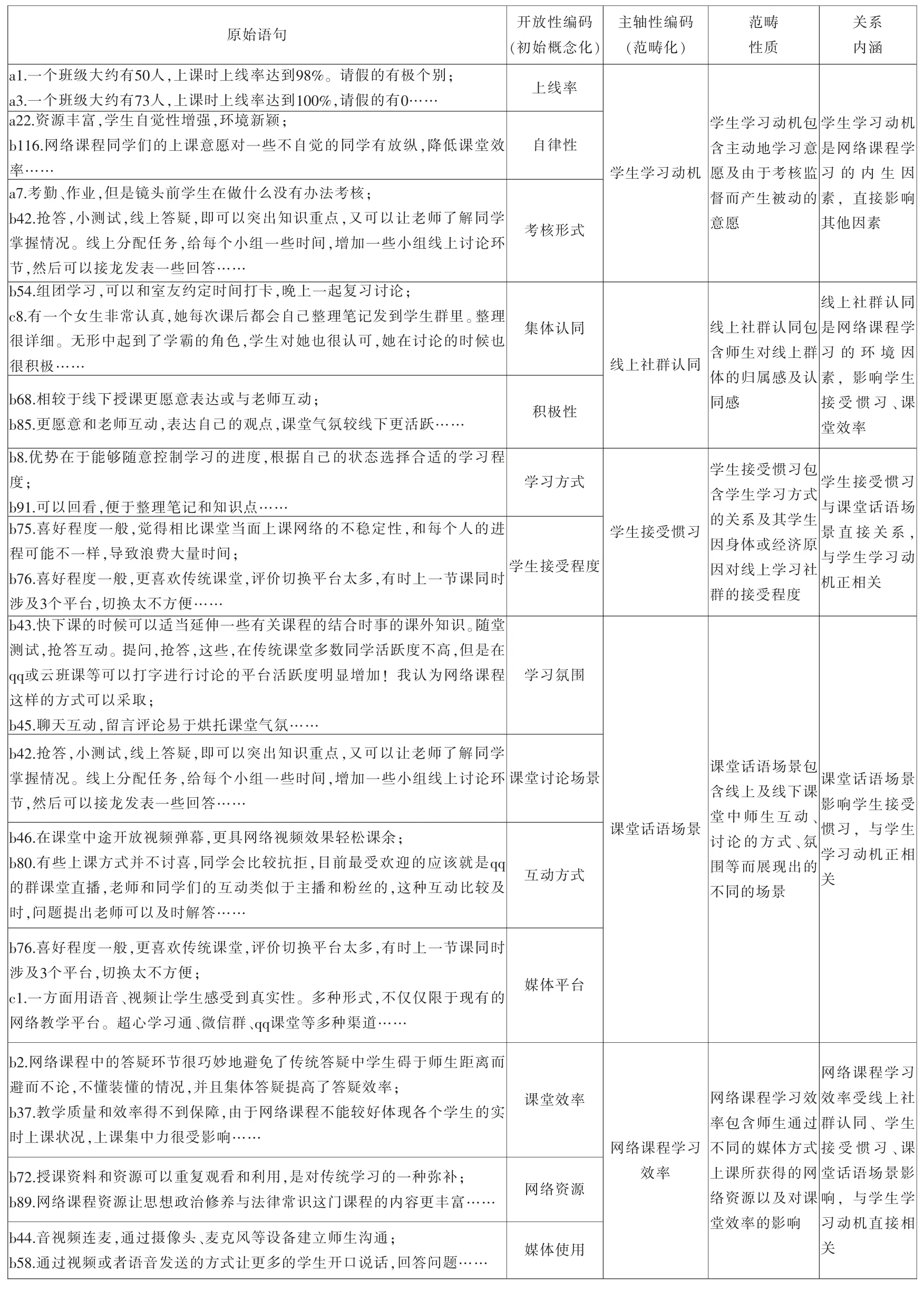

梳理访谈记录的过程中访谈人所表述的原始语句,对访谈资料进行细致分析,把与本研究有关联的关键点进行开放性编码,再对所采集的初始编码进行归纳和分类,产生主轴性编码,对主轴性编码进行范畴化,最后对范畴所反映的客观规律及现象本质进行分析,得出理论和建构系统。其精髓在于各个因素范围内资料的互动性以及关联性。对资料进行逐级编码是扎根理论中最重要的一环,其中包括三个级别的编码。

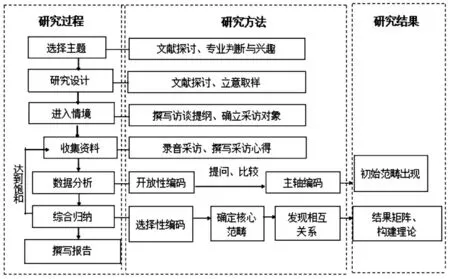

具体流程如图所示,虽然该流程图呈直线流程,但具体研究过程是一个不断往返、螺旋进展的过程,直到抽样达到饱和,不会再出现新的概念。研究中数据收集与分析是互相更替的,每次获得数据后要及时分析,分析获得的概念或范畴既对研究的方向和发现新范畴的方向有所参考,又需要和原有范畴进行比较。

图1 研究流程图

(一)研究问题

此阶段为叙述研究问题的来源及其特性,研究问题如前文所述:分析线上教学的内容与特色,并研究学生如何提升课堂接受程度从而提高课程学习效率,找出网络课程学生接受程度影响因素,为高校网络课程教学提出建议。

(二)文献使用

扎根理论的研究路径突出强调理论的“扎根”性,注重对经验资料的系统收集、分析以及理论抽象,清晰阐述理论的生成过程,在国内外理论建构方面使用较为广泛。其主要特征是:以生成理论为研究目的,理论来自经验资料;研究过程就是针对现象系统地收集和分析资料,从资料中发现、发展和检验理论。[12]扎根理论最基础的环节是对所得资料的“编码”,通过资料之间反复比较、分析、概括,从低级到高级逐步概念化、类属化以至最终建构理论的过程。

(三)资料的收集

扎根理论研究中资料收集与资料分析的步骤是紧密交织的过程,需要收集过后立刻分析,再收集……这样的循环往复地、螺旋式前进。此阶段包括:

1.资料的来源。本研究的资料来源有三,分别为:思想道德修养与法律基础授课教师集体讨论(a)、学习思想道德修养与法律基础学生集中讨论及对学生的课后感受问答(b)、授课教师深度访谈(c)。

2.访谈对象。接受访谈人数为来自浙江大学、浙江中医药大学、黑龙江八一农垦大学、四川师范大学、广西大学、新疆医科大学、新疆天山职业技术学院、盐城工学院、中央财经大学、中国人民大学、兰州大学、江苏大学、浙江工业大学、浙江工业职业技术学院、中山大学、广东医科大学、南京艺术学院、南京理工大学紫金学院、浙大城市学院、浙江农林大学暨阳学院、上海交通大学、河北大学、西安交通大学、西南大学、贵州大学、重庆邮电大学、湖北师范大学、河南科技大学、安徽师范大学、江西农业大学、闽江学院等共31名高校《思想道德修养与法律基础》授课教师及相应学校700名参与课程的学生。采用集中讨论与问答访谈、问卷填写的方式进行原始语句的收集。由于疫情防控原因,该访谈均使用线上集中交流。

3.开放性编码。一级编码(开放编码),即将原始资料进行分解、检视、比较、概念化和类属化。要求编码要“保持开放、贴近数据”。编码者挑选资料时尽可能地减少个人的“主观性”和“先入为主”的想法,保证编码的客观性。本研究最终归纳总结了a类(师生访谈归纳)33个编码,b类(学生问卷调查归纳)116个,c类(教师深度采访归纳)编码24个,共173个开放性编码(因为这个要和附录对应,其实把相同项目合并一下这个数量也可能的)。

三、资料的分析

扎根理论研究中的译码是指把收集到的资料依据分析单位拆分再加以概念化,再寻找相似的概念以新的编码将资料重新放在一起的操作化的过程。这一组程序是由“开放性译码”“主轴译码”“选择性译码”所组成,而这三种分析程序间的界线是由研究者来界定,为了使扎根理论研究能达到最终目标,分析过程中必须尽可能地减少主观因素带来的影响,使研究结果最大程度的客观。

(一)开放性译码分析程序

1.决定分析单位。研究者可以根据研究的具体情况及需要,决定逐字、逐行、逐段或整篇资料来作为分析的最小单位。因为本研究收集学生问答采访、教师集中讨论采访等,故内容资料属于语句性质,本文以“逐句”或“逐段”作为分析的最小单位。

2.定义现象。在扎根理论的研究中,概念是分析的基本单位,第一步是需要将所获得的资料转化成概念,将资料概念化。即把集中讨论所得的文字资料加以分解成每一个小的含义,再赋予一个可以代表它们所指涉现象的名字。

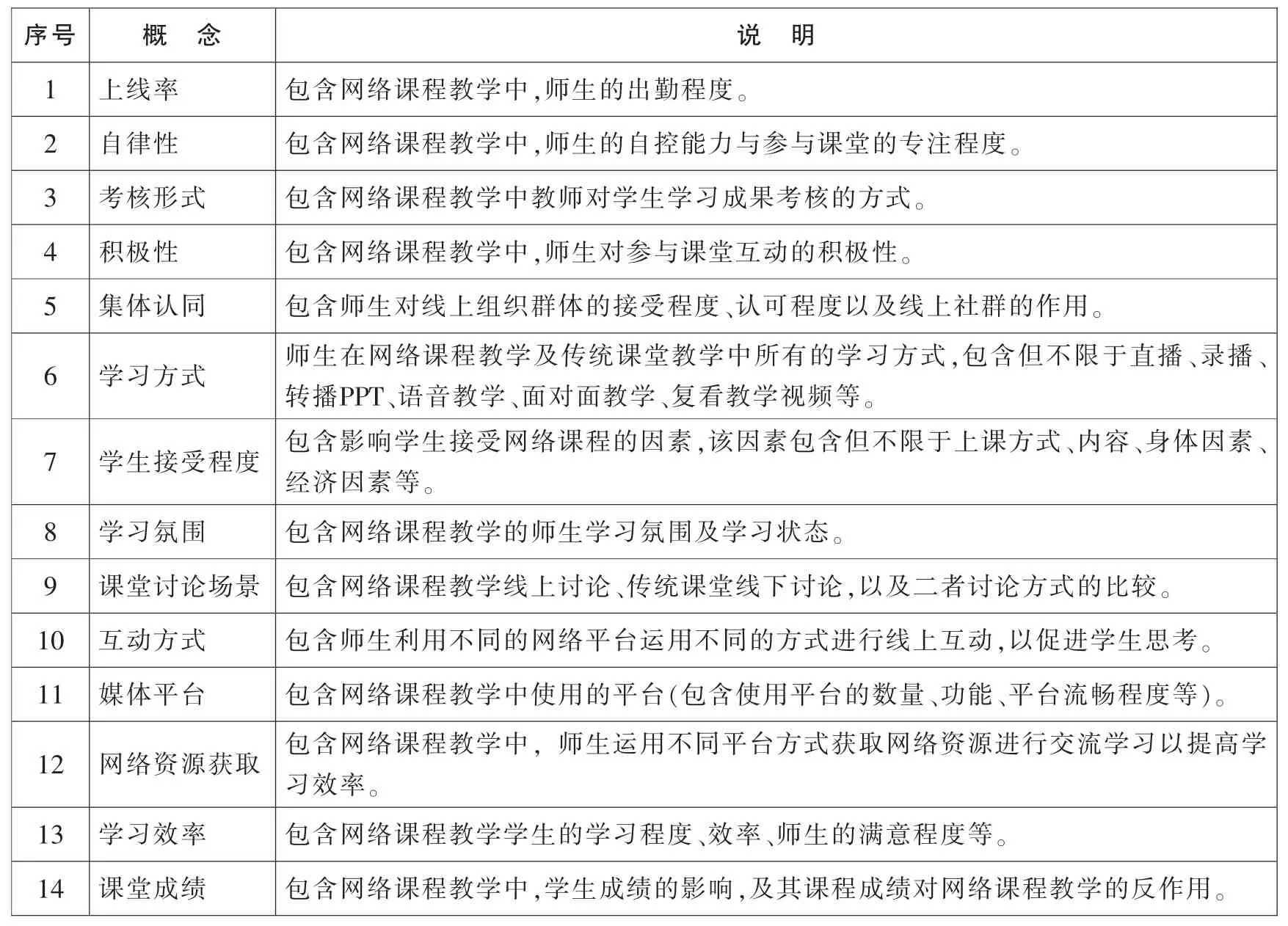

本文对访谈记录进行开放性译码,找出网络教学中线上讨论行为的影响因素,结果列于表1整理本文在开放性译码阶段所归纳的概念。由前段叙述可发现,本研究所指涉的概念大致为“上线率”“自律性”“网络资源获取”“学习氛围”“考核形式”“媒体平台”“集体认同”“积极性”“课堂成绩”“课堂讨论场景”“学习效率”“学习方式”“学生接受程度”“互动方式”等。

表1 开放性译码所归纳出的概念解释

3.发觉范畴。在概念化的这一步中会产生许多概念,当我们把类似的概念归类在一起,便成为范畴。当我们把收集到的概念分类,成为一些具有不同内涵的类别,就称为范畴化。但这样的范畴是暂时的,当我们循环往复地进行资料收集与分析时,范畴会不断地更新。

4.为范畴命名。范畴的名字在抽象的层次上,要比它所指涉的概念更高。整理本研究所指涉的可能范畴应为:“学生学习动机”——含“上线率”“自律性”“考核形式”;“线上社群认同”——含“集体认同”“积极性”;“学习接受惯习”——含“学习方式”“学生接受程度”;“课堂话语场景”——含“学习氛围”“课堂讨论场景”“互动方式”“媒体平台”;“网络课程学习效率”——含“课堂效率”“网络资源”“媒体使用”。

5.发展范畴的性质与适用范围。要开发一个范畴,首先要开发它的性质,再从性质中划分出适用范围。性质是一个范畴的诸多特质或特征,适用范围则代表一个性质在一个连续系统上所有的不同位置。我们利用开放性译码发现范畴,也协助我们确认这些范畴的性质与适用范围。

(二)选择性译码

1.思想道德修养与法律基础授课教师集体讨论可发现:(1)学生的上线率很高,但老师难以监督学生的听课状态,只能通过考勤、作业等来对学生进行考核,学生的学习动机、自律性是重要因素(a1、a7、a8);(2)老师普遍认为网络教学丰富了学习资源,提高了课程学习效率(a10、a15、a22);(3)部分老师认为课堂效果不如传统课堂,仅是特殊时期的特殊授课方式,也可以作为传统课堂的辅助教学方式(a7、a11、a30);(4)部分师生认为网络卡顿或平台不流畅影响教学的质量(a12、a18)。

2.学习思想道德修养与法律基础学生集中讨论可发现:(1)大部分学生认为网络课程的一大优势是可以不受时间地点的限制,随时随地地学习,由于这一因素,学生的上课意愿增强(b9、b11、b25、b38);(2)学生认为可以观看回放,巩固课堂是网络课程的又一大优势,由于这一因素,学生的上课效率提升(b10、b52、b91);(3)相比个人学习,学生更偏向于线上社群学习,对线上社群有很大的认可(b53、b54、b63);(4)在课堂互动中,学生更喜欢老师通过直播的方式授课,可以即时互动、问答,对于这样的课堂话语场景学生的接受惯习更高(a29、b13、b25、b80);(5)部分学生认为线上互动相对于面对面互动害羞的同学很有好处,提供了很好的平台(b85、b87、b97);(6)部分学生认为学习动机是提升学习效率的一个关键性因素(b27、b38、b69)。

3.通过授课教师深度访谈可发现:(1)通过学生自主学习和合作学习相结合,设立学习小组,利用学生对线上社群的认可更能提高学生的学习积极性(C3、C4、C6、C8);(2)学生自主学习是一个基础(C5、C9);(3)通过不同方式建立学生的归属感可以促进学生线上社群的认同(C17、C18);(4)适应学生接受惯习的课堂话语场景可以促进课堂效率(C21、C22)。

(三)依扎根理论的操作程序建立线上互动行为理论

通过扎根理论的操作流程可得,学生学习动机、线上社群认同、学习接受惯习、课堂话语场景、网络课程效率是影响网络课程学生接受模式的五大因素。其中以学习动机为主观因素,线上社群认同、学习接受惯习、课堂话语场景为驱动因素,网络课程效率为成果体现。学习动机是基础性环节,属于个体主观能动性的组成部分,学习动机与线上社群认同、学习接受惯习、课堂话语场景等客观驱动因素相互影响,并且共同决定了课程学习效率。

表2 资料初始编码(部分)

四、结论与建议

通过分析“网络课程学生接受程度影响因素图”即可得出研究结论,网络教学中教师和学生形成了新型的网络学习社群关系,也就是要整合学生学习动机、线上社群认同、学习接受惯习、课堂话语场景、网络课程学习效率五项要素,推进网络教学中线上互动,成功的辅助教学,提高网络课程学习效率。

根据网络课程学生接受程度影响因素,本文提出适合在网络学习社群中运用的教学策略:一是提升学习动机,增强主观意愿。对学生的“兴趣、自律性、考核标准”等方面予以设计,让网络课程教学中学生的“上线率、积极性、课程成绩”等显现出。网络课程的最大特点就是大数据,学生的线上的所有信息都会被记录,设置合理的学生学习成绩的产生机制,并提前公布引导学生自主学习。通过丰富考核形式和激发学生的学习兴趣,运用分组研讨的学习模式,通过不同学习小组的学习比较,来提高学生的竞争力,增强学习动机。二是创新教学互动规则,教师可因课程设计选择合适的“媒体平台”,构建课程学习小组的网络学习社群,营造良好的“课堂讨论场景”与机会,利用qq、微信群组、学习平台等多种渠道互动刺激学生表达讨论及看法,引发学生能联结自身经验的深度思考。教师综合应用网络学习空间提供的随堂测试、分组探究、多媒体讲授等活动。[13]针对“网络资源获取”的重要性,要努力在教师多媒体使用的能力、课程内容的吸引力、问题形式能刺激思考与讨论、授课平台网络流畅程度、网络资源的合理利用等方面进行提升。三是适应学生“接受惯习”,寻找舒适投入的“学习氛围”正式地参与网络课程。学生的惯习具有持久性,相对来说在教学的过程中学生的接受惯习是可掌握因素,因此惯习的转移和重构是可能的。网络为学生线上学习提供了新的场域,学生通过接收新知识,明确课堂关系和立场,最后可以产生新的惯习。营造良好的网络学习社群的学习氛围,增强学生的内在归属感,从而提升网络学习社群的组织认同。给学生创造好的呈现方式和平台,建立良好的课堂话语场景是十分必要的,其中互动方式是核心,不仅可以提高学生的学习积极性,还可以影响学生的学习方式,从而促进学生接受惯习的建立,增强学生接受程度。