双因子模型下的幼儿园师幼互动研究

王 双,胡碧颖,范息涛,宋占美

(1.四川幼儿师范高等专科学校,四川绵阳 621000;2.澳门大学教育学院,澳门 999078;3.香港中文大学(深圳)人文社科学院,深圳 518000;4.山东英才学院,山东济南 250000)

一、问题的提出

学前教育质量的核心要素是与儿童发展有直接而密切联系的师幼互动质量,提升幼儿教师的师幼互动能力是我国学前教育领域亟需解决的重要课题。师幼互动是指幼儿园班级一日生活中儿童与教师之间的相互影响、相互作用的行为和过程,包括幼儿与教师在认知与社会性方面的实时互动,以及在互动中形成的师幼关系。[1]对师幼互动中的教师行为的定义和测量,需要从促进儿童各发展领域全面发展的视角加以理解,同时应兼顾特定的教师行为对儿童特定领域发展的影响。

(一)师幼互动及其测量的方法学困境

大量的研究证据表明,师幼互动对儿童的认知发展、学业水平与社会性发展有着直接的影响。[2]其中,一些研究显示,师幼互动中的某个特定内容(如社会性互动、教学互动等)与儿童某个特定领域的发展(如社交技能发展、执行功能、语言发展等)之间有显著的关联。[3]有学者提出,师幼互动作为影响儿童发展的重要因素,既具备影响儿童特定领域发展的特征,也具备影响儿童整体发展的特征,相应地,师幼互动的结构也由与儿童各领域发展有关的一般性因子和与儿童特定领域发展有关的特殊性因子所构成。[4]因此,对师幼互动复杂结构的测量既要通过一个一般因子来解释数据的总体变异,同时又需要多个独立的特殊因子来解释额外的变异,这就造成了师幼互动测量方法学困境。

作为复杂的行为现象,师幼互动除了在整体层面促进儿童的综合发展外,互动的具体目的与内容对儿童具体领域的发展也有特定的影响。同时具备一般性因子和特殊性因子的双因子模型(Bi-factor model)能够较好地反映出师幼互动的这一特点。双因子模型允许不同内容领域的项目负荷于各特殊因子,同时又允许所有项目负荷于一个一般因子,且一般因子与特殊因子之间彼此不相关,从而允许将一般因子和每个特殊因子作为独特的预测变量建立模型。尽管双因子模型在师幼互动测量方面有一定优势,但前人对师幼互动双因子模型的研究仍然较少。

(二)CLASS量表视角下师幼互动的双因子模型

美国著名学者Pianta及其团队(2018)研发的《课堂评估得分系统》(Classroom Assessment Scoring System,CLASS)是当前具有广泛影响力的师幼互动评估量表。CLASS包括三个领域(子量表):情感支持、班级管理、教学支持。这三个领域分别关注师幼互动的三个方面的内容:(1)教师通过建立一个温暖安全的情感环境使儿童在其中自由探索学习;(2)教师提供恰当的行为支持,促进儿童自我控制能力和自我管理能力的发展;(3)教师通过有效的提问、支架教学、内容反馈、示范模仿等教学方法促进儿童认知发展。大量研究显示,CLASS的三个领域分别对儿童特定的发展领域有显著影响。比如,研究证明,情感支持能够影响学前儿童的词汇、阅读、数学、执行功能、短时记忆的发展;[5]班级管理与学前儿童的行为控制和认知控制能力之间有显著的正向关系;[6]教学支持能够预测学前儿童的语言发展(接受性和表达性语言、音韵、字母识别)与数学成绩。[7]以上证据反映出CLASS的特定领域与儿童特定领域的发展有着对应的关系。

前人对CALSS双因子模型的研究较少。Hamre等人于2014年率先提出了CLASS的双因子模型,并将CLASS双因子模型中的一般因子命名为“反应性教学”,三个特殊因子分别与CLASS的三个领域相对应。研究发现,CLASS双因子模型比三因素模型有更好的拟合度;双因子模型中的一般因子对儿童各领域的发展均有显著的影响,两个特殊因子分别与儿童的认知和社会性发展有关。[4]然而,我国目前尚未有研究基于CLASS量表对师幼互动的双因子模型进行探讨。

本研究以中国幼儿园班级的CLASS测量数据为基础,检验了我国社会文化中师幼互动的双因子模型,以及该模型对儿童发展水平的预测能力。同时,本研究探索了幼儿园的教师特征因素和班级特征因素对双因子模型中的一般因子的影响,为教师师幼互动能力的有效提升提供理论支持。

二、研究方法

(一)研究对象

研究采用分层随机取样的方法选取广东省幼儿园班级及其中的儿童为研究对象。首先,研究根据广东省3个地区(广州市、中山市、广宁县)的幼儿园等级(省一级、市一级、办园级)、公立/私立属性、年级等特征进行分层随机抽样,共选取164个幼儿园班级进行师幼互动质量测量。其中,村镇班级86个,城市班级78个;公立幼儿园班级35个,私立幼儿园班级129个;小班58个,中班56个,大班50个。之后,研究选取其中60个班级中的儿童进行一对一的发展水平测试。每个班级随机选取8~10名4~6岁儿童为测试对象,共579名儿童参加了测试,其中男生285人,女生294人,平均年龄5.07岁。最后,研究收集了儿童家长所填写的家长问卷,以及园长和班主任教师所填写的幼儿园基本情况调查问卷。

(二)研究工具

采用《课堂互动评估系统》(CLASS)测量幼儿园班级师幼互动质量。该量表由10个维度构成,每个维度均按照1至7分来打分,其中1~2分为低水平,3~5分为中等水平,6~7分属于高水平。本研究中,CLASS总量表的克伦巴赫 α系数为0.89。

采用中文版的皮博迪图片词汇测验(PPVTR)[8]测量儿童接受性语言的发展水平。该工具共有150张黑白图片,每张图片上有4个图,其中一个图与某一词的词义相符合。测验时主试说出某个词,要求被试指出4个图中的哪一个图与该词相对应。该量表在本研究中的克伦巴赫α系数为0.96。

采用儿童数学成就测验(TCMA)[9]测量儿童的早期数学学业水平。TCMA是一项标准化测验,包括120个题目。该量表在本研究中的克伦巴赫α系数为0.95。

采用社会性技能提升系统—修订版(SSISRS)[10]中的社会技能子量表来评估儿童社会技能的发展水平。该社会技能子量表包括“交流、合作、坚持性、责任心、共情、参与和自我控制”7个维度,46个题目。每个题目描述了儿童社交技能行为发生的频率,采用4级评分法进行打分(0=没有;1=偶尔;2=经常;3=非常频繁)。本研究中,社会技能子量表的克伦巴赫α系数为0.99。

采用执行功能行为评定手册—学前版(BRIEF-P)[11]来测量儿童的执行功能发展水平。由主试采用三级评分法(1=从不;2=偶尔;3=经常)对儿童进行评分。BRIEF-P由63个项目构成,包括5个子量表:抑制、转换、情绪控制、工作记忆以及计划。BRIEF-P得分越高,说明执行行为越差。本研究中,BRIEF-P总量表的克伦巴赫α系数为0.86。

(三)研究程序

在进行CLASS观察测量之前,16名学前教育专业研究生参加TeachStone公司提供的为期4天的CLASS培训,并成为合格的CLASS评分者。采用双评法对师幼互动进行观察性评价。16位评分者每两人一组,每位评分者对班级师幼互动进行20分钟的独立观察。在两位评分者评定完5个观察周期后,比较其评分的一致性。

儿童施测在儿童熟悉的教室中进行,施测人员都是经过培训的具有心理学或教育学专业背景的研究生。每项施测内容时间在5~20分钟。每个儿童的全部测试在一天内结束。

(四)数据分析

本研究采用验证性因素分析探索师幼互动的双因子模型,采用结构方程模型探索双因子模型与儿童发展的关系,以及影响双因子模型的教师特征和班级特征因素。CLASS测量数据的Shapiro-Wilk检验显示,除了教师敏感性和活动安排效率两个维度外,其他各维度均不服从正态分布(见表1)。因此,我们在进行模型估计时采用极大似然估计伴标准误和均值校正的卡方检验,即在Mplus中采用“ESTIMATOR=MLM”的估计方法进行建模。

本研究使用了班级层面的师幼互动质量的数据与儿童个体层面的发展的数据,该数据结构构成了儿童个体隶属于班级的两层嵌套结构。本研究采用多层模型(multilevel model)来处理嵌套数据。

研究首先构建了没有任何预测变量的两层模型(即零模型,null model),并采用组内相关系数(interclass correlation coefficient,ICC)来检验不同班级间的幼儿各领域发展是否存在显著的差异。

零模型

之后,研究在零模型基础之上,分别在模型的个体层面和班级层面纳入预测变量并建立随机截距模型。个体层面的变量包括儿童性别、年龄和家庭社会经济地位,班级层面的变量包括班级所属幼儿园的所在地、生均成本,以及双因子模型中的反应性教学因子、积极管理因子和认知促进因子,且这3个潜变量之间不相关。

采用SPSS19.0对数据进行描述性统计。采用Mplus8.0进行验证性因素分析、多水平结构方程建模及路径分析。

三、结果与分析

(一)师幼互动的描述性统计

表1显示了CLASS各维度的描述性统计与相关。由表1可知,情感支持领域和班级管理领域中的几个维度的得分较高,范围在3.60分(关注儿童的观点)至6.90分(消极氛围)之间。教师在教学支持领域下的三个维度的得分均低于3分,根据CLASS的评分规定,该分数属于较低水平。此外,由表1可知,绝大多数维度之间有显著相关,各维度与CLASS总分之间均显著相关,说明各维度均有良好的区分度。

(二)师幼互动的双因子模型

本研究基于中国幼儿园数据构建了4个师幼互动模型,即单因素、两因素、三因素和双因子模型。在两因素模型中,情绪支持和班级管理这两个彼此高度相关的因子合并为一个因子。在双因子模型中,我们参考Hamre等人的研究,将一般因子称为“反应性教学”,三个特殊因子分别与CLASS的三个领域相对应。但鉴于情绪支持与班级管理之间的相关性较高(r=0.78,p<0.01),我们将其合并为一个因子,称之为“积极管理”,并将另一个与教学支持有关的特殊因子称为“教学促进”。这样,双因子模型就包含了一个一般因子(反应性教学)和两个特殊因子(积极管理、教学促进)。

相比双因子模型和三因素模型,单因素(CFI=0.71,TLI=0.62,RMSEA=0.24)和两因素模型(CFI=0.89,TLI=0.85,RMSEA=0.152)的拟合情况较差。三因素模型是目前国际上广泛认可的结构模式。本研究的结果显示,三因素模型拟合达到可接受的水平(CFI>0.90,SRMR=0.06<0.08)。与三因素模型相似,双因子模型的拟合情况相对较好(CFI>0.90,TLI>0.90,SRMR=0.03<0.05),表明了CLASS的双因子模型在中国社会文化背景下具有较好的适用性。在双因子模型中,各CLASS维度的变异解释了总变异的25%到82%,显示出了较理想的因素负荷。

(三)双因子模型下的师幼互动与儿童各领域发展的关系

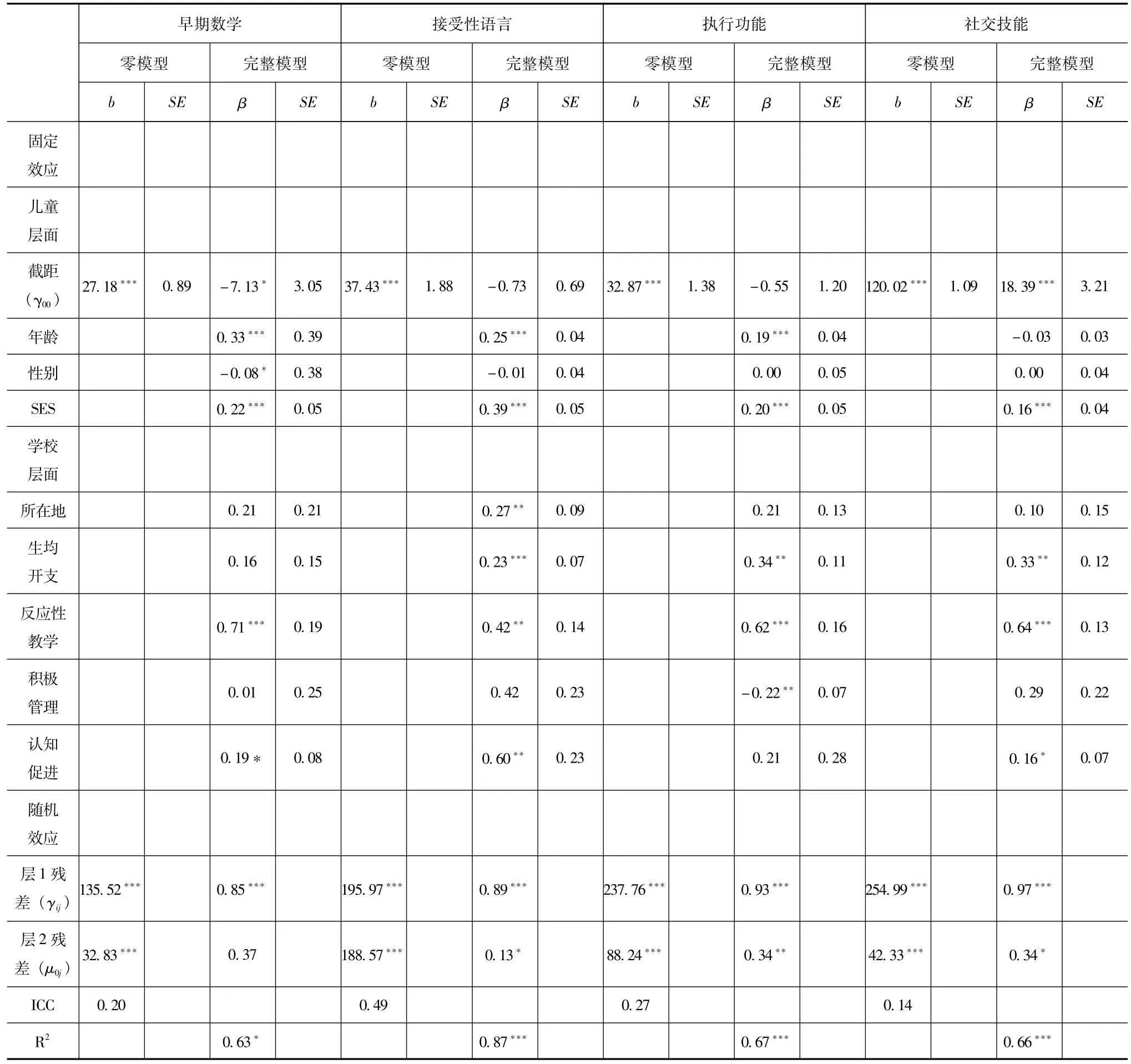

本研究探索了师幼互动的双因子模型与学前儿童数学、语言、执行功能和社交技能四个领域发展水平的关系,结果见表2。

表1 CLASS的描述性统计与相关

表2 师幼互动的双因子模型与儿童发展结果的关系

零模型显示数据的嵌套效应很强。其中,数学、语言、执行功能和社交技能分别显示出较强的聚类效应,分别有20%(ICC=0.20)、49%(ICC=0.49)、27%(ICC=0.27)和34%(ICC=0.34)的变异由班级之间的差异所解释。这些值远远大于0.059,说明有必要进行多水平建模。

第二个模型同时加入了儿童层面的协变量(如性别、年龄及家庭社会经济地位)和班级层面的变量(所在地、生均成本及师幼互动质量)。该模型能够在控制了儿童个人特征和班级特征的协变量因素后,探究师幼互动质量和儿童发展之间的关系。结果显示,在控制了与儿童个人特征和班级特征有关的协变量后,反应性教学因子与儿童的数学成就(γ=0.64,p<0.001)、语言(γ=0.42,p<0.01)执行功能(γ=0.62,p<0.001)和社交技能(γ=0.64,p<0.001)之间分别存在显著的正向关系。积极管理因子能够负向预测儿童执行功能(γ=-0.22,p<0.01),但与社会技能的关系不显著。认知促进因子能够显著预测儿童数学(γ=0.19,p<0.05)、语言(γ=0.60,p<0.01)和执行功能(γ=-0.16,p<0.05)三项认知领域的发展水平,不能预测儿童社会技能的发展水平。

(四)教师特征和班级特征对反应性教学因子的影响

研究基于两个路径分析模型,探索了教师特征与师幼比等因素对双因子模型中的反应性教学因子的影响,结果见表3。

第一个模型探索了教师特征对反应性教学因子的影响,模型拟合度较理想(CFI=0.93,TLI=0.92;RMSEA=0.07)。其中,教师经验(β=0.17,p<0.01)和教师月收入(β=0.15,p<0.05)显著正向预测反应性教学因子,但教师学历(β=0.14,p=0.06)与教师资格证(β=0.12,p=0.11)与反应性教学因子之间没有显著关联。第二个模型探索了师幼比、班级规模、公立/私立、班级所在地对反应性教学的影响,模型有较好的拟合度(CFI=0.95,TLI=0.92;RMSEA=0.04)。其中,师幼比(β=0.22,p<0.05)和班级所在地显著正向预测反应性教学因子;班级公立/私立属性(β=-0.22,p<0.01)负向预测反应性教学因子;年级(β=-0.01,p=0.92)与反应性教学因子之间没有显著关联。

表3 教师特征和班级特征与反应性教学因子的关系

四、讨论与建议

(一)我国幼儿园师幼互动质量水平

本研究的描述性统计显示,我国幼儿园师幼互动质量在CLASS各维度上的得分有一定的差异。首先,情感支持领域和班级管理领域中的几个维度的得分较高,说明我国幼儿教师在为儿童营造一个温馨、愉悦的班级氛围方面属于中等偏上的水平。但值得注意的是,“关注儿童的观点”维度的得分较低,说明我国教师需要努力实践以儿童为中心的教学模式,并根据儿童的兴趣来组织、讨论和开展活动。其次,班级管理领域中各维度的得分较高,反映出教师能够为儿童提供明确的、清晰的和合理的行为期望来预防儿童不当行为的发生。最后,教师在教学支持这个领域下的三个维度的得分较低,表明教师较少或不能通过有效的提问、支架教学、内容反馈、示范模仿等方法促进儿童的认知及语言能力的发展,应予以关注。

(二)双因子模型下的师幼互动及其对儿童发展水平的预测

验证性因素分析表明,双因子模型更加适合描述我国师幼互动的结构与内容。该模型中的一般因素“反应性教学因子”代表了师幼互动的整体质量,而两个特殊因子“积极管理”和“认知促进”代表了师幼互动的不同目的与内容。这说明师幼互动既存在一个互动的整体要素,又可以依据不同的目的与内容(情感互动/教学互动)来构建子要素。我们认为,CLASS双因子模型中的反应性教学因子(一般因子)反映了我国幼儿教师在建立师生关系以及教学实践方面的总体表现,主要是指教师积极参与到儿童自主性的学习活动之中,给予有效的情感反馈、行为期望和认知反馈来促进儿童发展,并通过持续性的儿童发展评估、建立积极并温暖的师幼关系以优化儿童的学习环境。“反应性”能够从总体上反映出师幼互动这一复杂二元系统的特征,即教师根据具体情况对儿童具体行为给予积极的、及时的、恰当的反应。特殊因子“积极管理”反映了教师对儿童需要的反应与情感支持,以及对儿童行为的管理,而“认知促进”反映了教师通过有效的教学活动与积极反馈来促进儿童认知发展。

多层结构方程模型的结果表明,CLASS双因子模型验证了理论假设,即师幼互动能够在整体层面预测儿童的综合发展,各师幼互动的不同领域与儿童发展的不同领域相对应。该结论总体上与Hamre等人(2014)的研究结论相一致。但与之不同的是,我们发现在中国,认知促进因子能够预测儿童的社会性发展水平,其原因可能与中国教师会在教学互动中传授大量的社会认知方面的知识并要求儿童内化这些知识有关。我国幼儿园低质量的教学支持对儿童认知发展的消极影响是一个值得关注的问题。

(三)提升我国幼儿园师幼互动质量的建议

首先,本研究显示,师幼比与教师收入是影响我国幼儿园师幼互动质量的重要因素,提高教师收入和班级师幼比是提升班级师幼互动质量的关键。其次,研究发现教师的学历、是否取得教师资格证无法预测教师的师幼互动质量。当前,我国学前教师职前人才培养往往过分关注与“五大领域”有关的相关技能的培养,缺少对教师在观察儿童、“以儿童为中心”的教学实践方面的培养。我国学前教育人才培养应大力提倡“以儿童为中心”师幼互动的相关理论与能力的训练,以改变幼儿教师的教育理论与教学实践相脱节的现状。再次,师幼互动能力是幼儿教师的职业核心能力,也是获取幼儿教师资格的基本能力。我们建议在幼儿教师资格证考试机制中加入“基于师幼互动的教学实践”的考评,以期引导我国职前教育及职后培训关注教师师幼互动能力的提升。最后,当前我国仍有相当一部分幼儿教师身份不明,公办园中的临聘教师及民办园教师待遇普遍较低,工作不稳定,缺少发展前景。幼儿园(尤其是农村幼儿园、低质量民办园)普遍存在富有经验的教师流失的现象。本研究显示,教师工作经验正向预测师幼互动质量,公立园、城市幼儿园的师幼互动质量分别好于民办园和农村幼儿园。我们认为,相关的学前教育政策性工具应进一步将教育资源向农村地区幼儿园及城市低质量幼儿园、普惠性幼儿园倾斜,这些政策性工具应着力解决以上这些幼儿园中教师的待遇问题,减少幼儿教师流失,并科学地构建教师师幼互动能力提升的培训系统,从而系统性地、循序渐进地提升我国幼儿教师的师幼互动能力。