国外近三十年科学教师学科知识(SMK)的研究进展及启示

王 伟,王后雄,孙 妍

(1.2.华中师范大学教师教育学院,湖北武汉 430079;3.华中师范大学化学教育研究所,湖北武汉 430079)

一、问题的提出

教育部发布的《教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》明确提出,要培养专业基础扎实的中学教师[1],专业基础扎实则需要教师对他们所负责教学的学科内容有深刻的理解[2],这种知识即为学科知识(subject matter knowledge,简称SMK;又称为CK,即content knowledge)。目前,伴随着新一轮的基础教育课程改革,虽然学生所学学科种类和学科知识结构未发生明显变化,但学科教学目标却发生了重要变化(从“双基”到三维目标,再到学科核心素养)。在此形势下,科学教育到底应该教什么样的科学知识,科学教师应该具备什么样的SMK?本研究通过梳理国外有关SMK的研究进展,以期为我国科学教育教师专业发展与研究提供参考。

二、近三十年国外科学教师学科知识研究进展

本研究通过web of science数据库进行搜索,搜索关键词为SMK、CK、teacher knowledge,搜索时间限定为1989年至2019年4月,并对其中科学学科的SMK研究进行梳理。这些研究既包括科学、物理、化学、生物、自然地理等学科,也包括小学科学到高中学段;既有职前的科学教师培养与资格认定,也有在职实践科学教师培养等。梳理中,笔者注意对一些重要文献进行参考文献追溯。

(一)SMK概念与性质研究

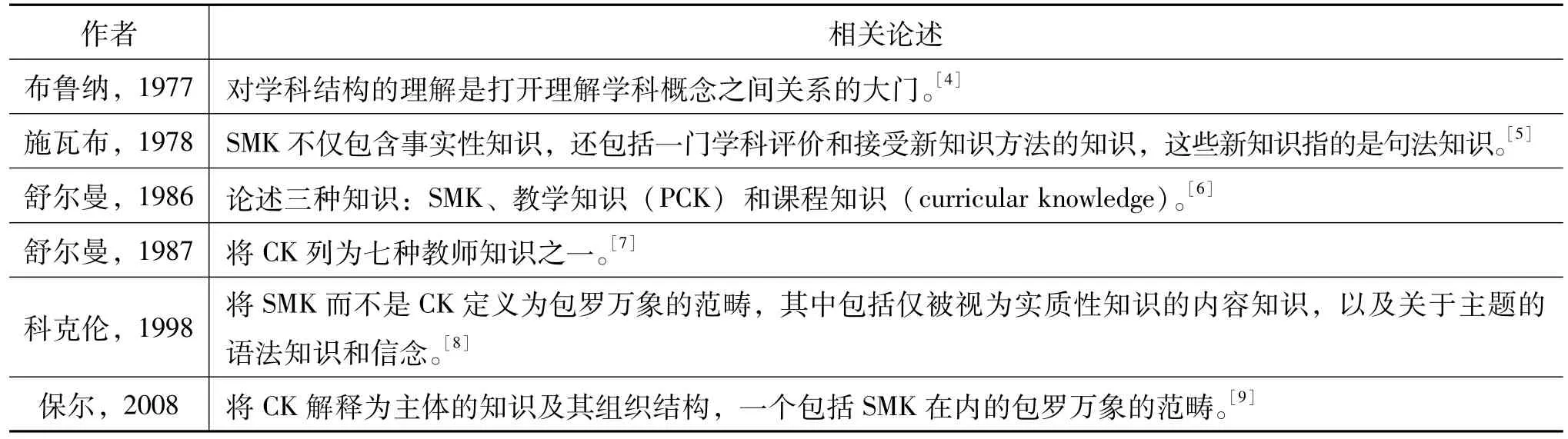

罗尔尼克(Rollnick)认为教师要确保他们对SMK有足够的了解,并能将其传递给其他人”。[3]在已有文献中,研究对学科知识使用了不同的术语和解释,详见表1所示。

表1 国外SMK/CK概念的相关表述

通过表1可以看出,对教师学科知识定义困难来自于SMK本身性质的问题。鉴于SMK与CK研究者的混淆与使用困难,本研究认为SMK与CK是同义的。根据已有研究,SMK具有以下特点。

1.主题特异性(specificity)

SMK具有主题特异性,科学学科间及学科内部主题的千差万别,是影响教师教学和学生学习的重要因素。莱德曼(Lederman)认为SMK研究过去侧重对主题的关注,通常将SMK的间接测量与一定程度的教学效果相关联,而现在侧重于师生对主题目标的研究,在教学计划制订过程中作出内容选择和表达选择,以及将PCK作为这些决策的基础。[10]因此,不管教师知识研究取向如何变化,针对学科知识主题的研究,是SMK主题特异性的典型体现。

2.阶段变迁性(variability)

教师的SMK是在相应课程学习和实践中不断成长变化的,包括对未使用知识边界的遗忘和新知识的有限增长,以及对知识认识的提高、结构的重组和整合。阿齐(Arzi)通过追踪研究提出教师SMK的三阶段,即学术资料的取得(academic details acquisition)、课程汇编(curricular aggregation)、跨学科联系与模式构建(intra-and inter-disciplinary linking and pattern construction),指出教师在校所学的课程,塑造了他们先前的知识和进一步学习的兴趣,也决定了他们重新学习和新学习的优先顺序和主要来源。[11]

3.基础性(elementary)

教师SMK的基础性体现在SMK在教学中的地位。“SMK是必要的,但还不够”[12]已经得到共识,虽然它还不足以进行有效教学。[2]这体现在:根据教学实践发现,虽然学生成绩的影响因素众多,但只有SMK可以解释大部分学生的成绩;[13]当教师的SMK不足时,其教学往往是僵化的,对学生的想法和问题反应较差,而且侧重于低层次的想法。[14]相反,学生在更有知识的老师的教导下学到更多。[15]拥有完善、连贯的 SMK可以使教师有效地利用相关主题来支持复杂的教学内容需求。[16]

4.层次性(hierarchy)

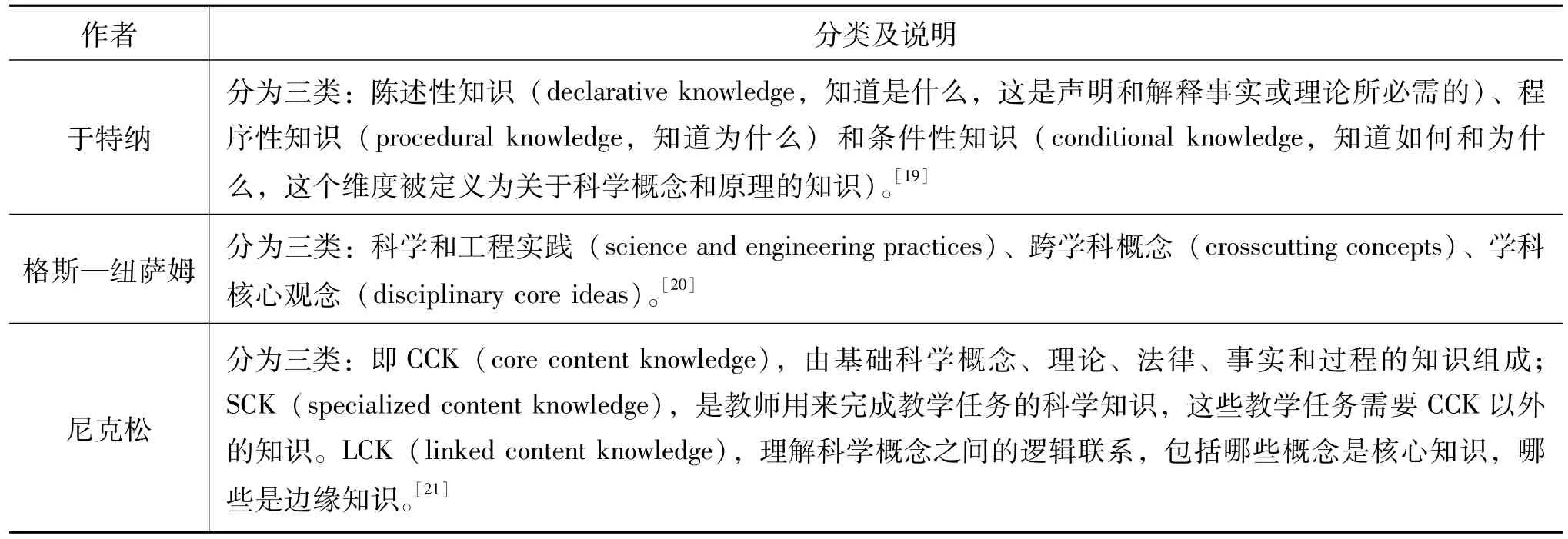

明晰教师SMK到底有哪些知识,是相关研究工作者进行的重要工作之一,有的PCK模型将SMK确定为教师知识的一个领域,但没有明确说明其构成,[17]也有将SMK概念化为由学科的实体(事实、概念及其组织)和句法(知识如何被认为是合理的)结构组成。[18]研究梳理了三种典型的SMK分类,如表2所示。

表2 三种教师SMK的分类

因此,在对SMK的分类研究过程中,研究者认为SMK是具有一定层次和结构的,SMK结构被视为各种概念、关系以及某个特定主题、学科或领域的其他组织结构的综合。因此,重要的是不仅要关注SMK包含哪些主题,还要关注这些概念的相关性和联系性,以及是否可以确定任何其他主题或层级结构。[22]

(二)SMK与PCK研究

目前比较公认的是PCK的五因素模型,即PCK包括SMK、学生知识、教学取向、策略知识、评价知识。[23]SMK与PCK二者关系研究主要体现在以下三点。

首先,在二者的类属关系上,有认为是从属关系的,即SMK是PCK的一部分,[24]也有认为是转化关系的,即PCK不包括SMK,SMK是PCK唯一的知识来源。多数研究者认为转换关系具有更强的解释力,因为它更清楚地描述了PCK是如何随着时间的推移而发展的。[25]

其次,由于 SMK是教师 PCK发展的基础,[2]研究普遍认为PCK和SMK发展之间存在高度的相关性,[26]SMK和PCK之间的关系随着专业知识的增长变得更加交织。[27]SMK的增长也与PCK的发展相互促进,如发现教师的PCK发展受到强SMK的促进,而弱 SMK的教师则受到限制。[28]另外,有限的SMK会对课堂教学以及PCK的发展产生负面影响,[29]而反过来增强的PCK会导致更复杂的SMK。[30]

最后,由于SMK与PCK之间的复杂关系,研究者转向研究PCK中其它组分对二者发展的中介作用,如有研究认为教师的动机取向起着正向或逆向的“催化”促进作用,[22]也有研究认为教师自我概念(self-concept)对SMK和PCK起调节作用,即具有较高SMK的职前教师可能其PCK自我概念较低。这可以解释为什么低SMK的职前教师仍然能够培养足够的PCK,而具有高SMK的职前教师可能其PCK并不高。说明PCK可能不仅仅是SMK转型的结果,而且还可以支持SMK的发展。[31]总之,由于众多因素的存在,范瑞德尔等(van Driel et al)在其有影响力的综述中得出结论:“SMK与PCK之间的关系还需要更多的关注”。[2]当然其他组分与SMK的关系也有研究,如与PCK相比,SMK与PK的相关性较小。[27]

(三)SMK与教师资格认定研究

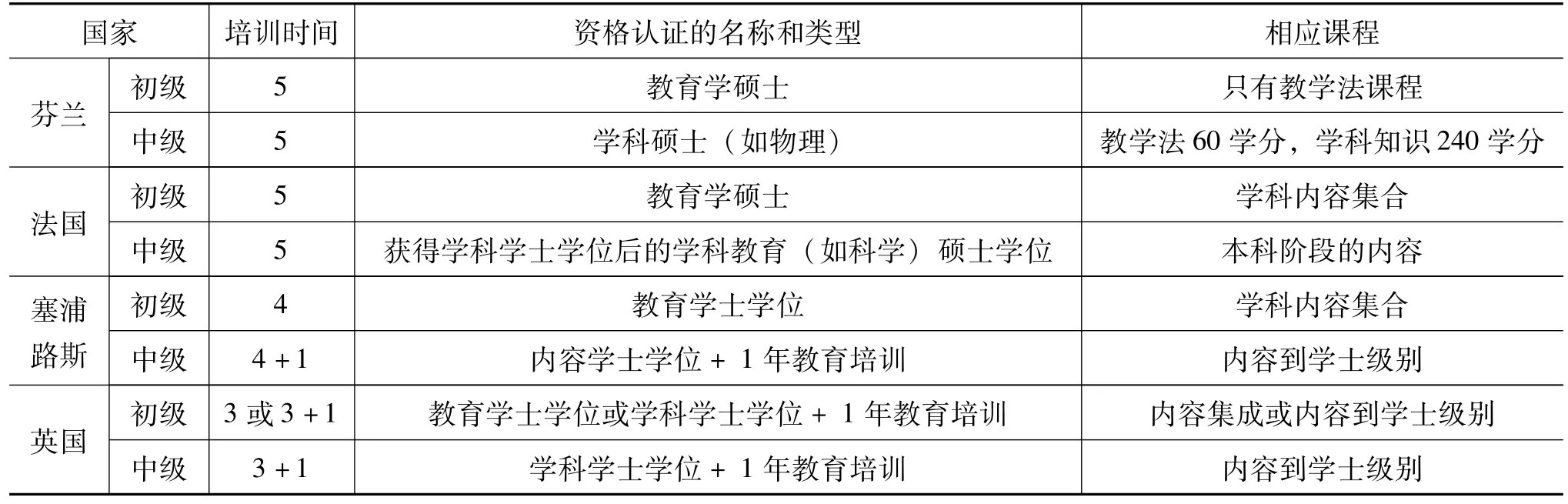

SMK是教师进行教学的先决条件,其与教师资格认定的关系是历久弥新的话题。2014年,美国教师资格许可机构规定所有的认证路径都要求在SMK方面取得合格的分数。[32]然而,教师教育中教师很难在知道什么(what)是SMK以及应该如何(how)教授SMK之间取得平衡。2015年,《科学教师教育期刊》(Journal of science Teacher Education)特刊上刊发的系列文章[10]可以了解SMK与教师资格认定的关系,表3呈现的是一些国家的教师资格认证情况。[10]

表3 四个国家的教师认证情况一览表

如表3所示,欧洲国家的中等师范教育方案对SMK的重视程度也存在很大差异,其中芬兰的重视程度最高。有些师范教育课程是在学科学位的最初准备阶段开设的,只研究学科,因此,SMK是进入该课程的先决条件(顺序模式),而另一些课程则采用同时开设的模式(并行模式)。英国、荷兰、澳大利亚、加拿大、意大利、西班牙和新西兰都认可并行模型和顺序模式(3~6年),而德国、匈牙利、瑞典和瑞士、日本和韩国则是并行模式(4~5年)。[33]

值得注意的是,对小学科学教师而言,有限的SMK及其课程,以及他们的低入学要求是令人关切的问题,小学职前科学教师的科目准备工作得到较低的重视,他们需要投入更多时间在教法和普通教育学课程上,而准备不足的教师在科学科目上也能获得官方认可,无需为了弥补科学内容的不足继续在职学习课程。[34]在这种环境下,科学教师资格认证涉及的SMK通常是由外部专家的文化、社会、经济和政治决定的,而不是特定教师的需要。[35]对此,有研究提出教师要有更多自我导向的SMK学习,即寻求基于个人兴趣、关注点和感知需求的学习。[3]

(四)SMK与教师发展研究

在教师发展层面,科学教师的SMK的发展来源于其大学前时期(小学到高中)、大学时期和在职实践时期。首先,在大学前时期准教师从三个维度学习他们的主题知识:主题的实质性知识,包括主题的具体概念、思想和主题;关于主题的知识,即对主题的理解,知道该领域的知识是如何产生和验证的;对主题的倾向,未来的教师作为学习者会培养对学科的兴趣,他们自然而然地倾向于赞成和不赞成某些专题和活动。之所以关注大学前时期,是因为学习者所经历的教育质量关系到他们后续学到的主题知识的质量。[36]

其次,科学教师在大学时期学习什么样的SMK,有两种观点:传统观点认为大学课程关注的焦点是课程的性质、类型、种类、数量及内容;[37]另一观点则认为通识教育本身是教学的重点。[38]虽在学习什么样的SMK中存在矛盾,但大都研究者均认为顺序模式课程有利于科学教师SMK的教授。例如,澳大利亚教师教育的国家专业标准没有具体规定应在何处教授内容,为不同的方案留出了自由空间,以便根据自己的情况安排教学。[39]值得注意的是,由于对教师知识的理解有限,公众理解往往受学科专家影响,导致人们普遍认为SMK最好由学科专家教授给师范生。戴德勒(Zeidler)曾断言,学科专家的观点将会导致学习取向之间的分歧,学科专家与社会行为主义取向相一致,他们支持以教师为中心的学习环境,而这与以经验主义取向产生的以学生为中心的环境相背离。[40]世界范围内教师教育的不同实践表明,职前教师经常接触这两种取向,会导致SMK及其教学法之间的分裂。[34]有研究得出职前教师课程SMK选取的一般原则,[41]如表 4所示。

表4 职前教师课程SMK的选取原则

最后在在职实践层面,研究者的共识是科学教师的SMK存在不足之处,只是种类不同而已,这不利于高级概念学习[42]、教学思维的培养[43]。同样职前教师高度压缩的SMK可能存在教育盲点,这会导致对学生需要的支持水平缺乏了解。[44]研究者通过对不同对象的实证研究发现,微格教学[45]、情境性课程[46]、实习和科学方法课程[47]、批判性思维培养[48]是提升教师SMK的有效方式。另外,教师的教学取向也影响教师的SMK实践,如果这些教师的教学很少关注科学,其SMK可能会随着时间的推移而减少。[49]以上SMK的不足之处在小学科学教师上体现的尤为显著,莱斯(Rice)对小学科学教师的抽样调查发现,尽管教师在回答13个基本科学问题的能力方面比普通公民表现出更好的知识,但他们对美国小学科学课程中常见的基本科学现象缺乏理解。[50]

需要关注的是,在教师发展阶段中的SMK变化上,大部分相关的研究周期都比较短。在少数较长周期的研究中,穆赫兰(Mulholland)对一名小学教师进行了10年的跟踪调查,发现SMK在科学上的变化很小;[51]阿齐跟踪了科学教师前17年的教学情况,认为科学教师未使用的SMK细节会从其记忆中消失,随之而来的是对其结构的理解和重组,而不是新SMK的积累,必修课程是教师SMK的唯一最有力的决定因素,它既是教师知识的组织者,又是教师知识的来源。[11]尼克松认为在教师的职业生涯初期,教学经验可以有效促进其SMK的增长,而到了职业生涯中期SMK反而未出现明显增长。[49]

(五)SMK的测评研究

从20世纪80年代到现在,国外在SMK结构与教学实践,特别是有效教学实践的关系方面做了大量工作。SMK测评方法也多种多样,不再是之前简单地看重学位、平均绩点或所修课程(如教师课程的数量[52])。从测评方法上来看,概念图、卡片分类、语义网络、教育工作者和学科专家的头脑风暴等是测评教师SMK的常见方法。在具体测量方式上,多项选择题[53]、判断题、开放式项目[54]、复选题(解释他们选择答案的原因)[55],并结合开放式的解释和半结构化的个人访谈[56]是常用的测评方式。

图1呈现的是四种比较典型、系统、较新的教师SMK的测评工具。现有的工具注重定性和定量等多种方法的使用,其中定量研究工具是基于项目反应理论中Rasch模型来构建的,评价工具的使用都是结合具体教学主题展开的,测评具有情境性,这也照应了学科知识的“主题”二字。值得强调的是,由于较多研究涉及PCK与SMK的关系,在相应的PCK测评中,也会包含SMK的测评工具(如图1中的1.4)。通过测评的工具应用时间来看,目前国际对教师的SMK的测评研究有加强趋势,但总体来看,目前研究还不够充分,特别是工具推广的信效度还需要加强。

三、我国科学教师学科知识的研究启示

罗尔尼克在对以往文献梳理基础上,认为科学教师教育研究主要集中在PCK上,对SMK本身的探索逐渐消失。[3]以上文献的梳理对我国的科学教师SMK研究具有以下启示。

(一)跨界性的教师SMK内容选择研究

图1 四种典型的教师SMK测评工具

SMK对教师来说无疑是至关重要的,科学教师需要理解他们所教的学科已得到共识,唯一的争论是需要什么样的学科知识。科学教育旨在通过在真实情境中解决真实问题来培养学生的科学素养,这种真实情境的问题解决往往需要多种学科知识。自美国新一代科学教育标准(Next Generation Science Standards,NGSS)提出要培养学生的跨学科概念[59]以来,科学教育的许多新改革将高度综合的主题纳入其中,如科学的性质和科学—技术—社会的相互作用,这对SMK结构提出更高的要求,而这种教师独有的结构对于除了专业教师以外的任何人来说,都极其难以转化为课堂实践。这凸显了科学教师的SMK的主题特异性,相应地科学教师需要扩展SMK的边界。当前我国科学教师多是分科培养、分科教学的,他们除了本学科知识以外,相关的学科知识也需要储备。另外,由于科学教师难以将大学学段和所教学科的学科知识联系起来,进而会遗忘大学所学内容,因此科学教师还需要在学段间“跨界”。在科学技术飞速发展、学科融合分化不断加快的今天,科学教师除了需要对所教学科具有比较深入的学科理解,还需要对相关学科(如物理、化学、生物、信息技术、哲学等)有所了解。那么,需要了解多少这种交叉知识,怎么了解,如何实现所教学科SMK与其他学科、其他主题SMK的融会贯通,是需要研究的重点。

(二)超容量的教师SMK边界确定研究

俗话说:“要给学生一瓢水,自己就要有一桶水。”学校学科课程是根据一定的教育目的和要求,摘选一部分学科知识,按照一定的逻辑体系编排而成。从教师SMK的容量来看,教师必须要知道的比学生多。莱德曼[12]提出疑问:老师需要知道的SMK比他/她应该教给学生的多多少?研究者认为教师拥有的SMK和其用来教学的SMKT(SMK for teaching)是不同的,与其研究测评其SMK,不如测评教师在教学中用了多少 SMK,这样避免了SMK测评陷入“茶壶里煮饺子,倒不出或不倒出”的困境。尼克松在认为教师要比学生懂得多(knowing more than their students)基础上,提出用来表征教师知识的 SKT(subject knowledge for teaching)模型,SKT模型通过SCK和LCK的领域来阐述科学教师的SMK,这两个方面提供了深入了解教师比学生更“了解”的含义。但这些还远远不够,众所周知,教师职前所学SMK与中学所需的SMK是不同的,前者在深广度上都要大很多,教师为能胜任小学/初中/高中教学,需要多少科学知识储备,需要多少容量SMK,关乎学科教师的资格认定,关乎科学教师在职的SMK学习与实践,以及其能否进行有效教学。这对研究确定科学教师的SMK边界提出要求,与之相关的科学教师大学课程开设数量、种类、难度,以及与教师用来教学的SMK关系(如高中教师的SMK与初中、大学SMK的关系)都是未来需要研究的重点。

(三)高品质的教师SMK结构优化研究

在科学教育中,教师拥有高质量教学所需的SMK,这有别于明确界定的、狭窄的常规教学。从这点来看,无论教学所需SMK的具体特征是什么,即使是有经验的教师也存在整合缺陷。科学知识背后的大概念(big idea)和科学教师应帮助学生获得某些技能,如演讲(speech)、论证(argumentation)、解释(interpretation)、决策(decision)和评估(evaluation),是科学教育培养负责任的公民的重要目标。[60]在此背景下,项目式学习(projectbased learning)、社会科学议题(socio-scientific issues,SSI)等有别于传统科学学习方式开始发展,这对教师的SMK品质提出更高要求。例如,在SSI教学中,蒂德曼和尼尔森(Tidemand&Nielsen)发现,由于科学教师对科学的幼稚理解,[61]教师担心自己的能力不足,不愿使用SSI方法。[62]因此,科学教师不仅需要跨学科、大容量的SMK,还需优化其结构(SMK structures),[20]这需要研究科学教师SMK高质量的学科理解,研究科学知识背后的大概念、高阶思维以及技能型知识。相应地,优化科学教师SMKSs以及其测评、提升研究是未来需要研究的重点。

当然,教师SMK的获取,也离不开对教师自身兴趣、自我信念和主观能动性的提升。由于文献数据库、语种的限制,国外科学教师SMK的研究梳理可能还不够全面,本次研究一定程度上反映国外科学教师SMK的研究概貌。科学教师SMK的跨界性内容选择、大容量内容边界确定和高质量内容结构优化是对我国未来研究的三个启示。