居住权的司法困境、功能嬗变与立法重构

●曾大鹏

2002年《物权法(征求意见稿)》以8个条文首次规定了居住权制度,2005年《物权法(草案)》(四次审议稿)则以12个条文系统完善了居住权制度。但在第四次审议物权法草案之后,全国人大法律委员会研究认为居住权制度的适用范围很窄,居住权纠纷多发于亲属朋友之间,可通过婚姻法、合同法等救济渠道加以解决。〔1〕参见全国人大常委会法工委民法室编著:《物权法立法背景与观点全集》,法律出版社2007年版,第49页。因此,2006年《物权法(草案)》(五次审议稿)删除了居住权的规定。居住权在我国物权法草案中从有到无的跌宕起伏,引发了诸多理论争议。〔2〕参见薛军:《地役权与居住权问题——评〈物权法草案〉第十四、十五章》,《中外法学》2006年第1期。即便在《物权法》正式施行之后,亦不乏学者坚持认为在我国设立居住权制度具有正当性。〔3〕参见曾大鹏:《居住权基本理论问题反思——评居住权的否定理由》,《河北法学》2006年第11期;李显冬:《我国居住权设立的正当性》,《法学杂志》2014年第12期。

2018年《民法典物权编(草案)》(一审稿)第159条至第162条以极其单薄的4个法条增设了居住权制度。2019年《民法典物权编(草案)》(二审稿)则增加了第159条之一、第159条之二两个条文,明确将居住权定性为无偿设立的用益物权,并且禁止居住权的转让、继承或者将居住权标的物出租。

而无论在制定物权法抑或编纂民法典的过程中,以梁慧星先生为代表的学者始终反对规定居住权。其反对理由在于以下三点:离婚案件中女方的居住问题不再是困扰法院的难题;对于父母的居住及丧夫寡母的居住,我国继承法和婚姻法已有充分保障;极个别城市居民给予保姆永久居住权的,可通过遗嘱方式实现。〔4〕参见梁慧星:《我为什么不赞成规定“居住权”?》,载梁慧星主编:《民商法论丛》第32卷,法律出版社2005年版,第569~572页。而且,梁慧星教授强调自《物权法》生效以来设立居住权的实例极少且限于亲属朋友之间。截至2018年10月8日,其在“人民法院网”案例库中仅检索到2件设立居住权的案件,故认为民法典规定居住权的社会需求不存在。〔5〕参见梁慧星:《关于民法典分则草案的若干问题》,《法治研究》2019年第4期。

显然,司法实践中是否经常发生有关居住权的诉讼纠纷?我国民事生活中是否大量存在居住权的客观需求?当事人和法官是在何种意义上使用居住权概念?这些皆为我国立法应否规定居住权制度亟需澄清的前提性问题,进而才谈得上如何优化制度设计。有鉴于此,本文首先从相关司法案例出发,深入挖掘在我国居住权制度规范缺失的背景下民间居住权的生成与运用情况;其次,为兼顾立法的现实性和预见性,梳理居住权既有的或未来可能的各种适用情形及其体现出来的功能嬗变;最后,结合当前我国的民法典编纂,提出居住权制度本土化与体系化的完善建议。

一、居住权的司法实践探索及其利弊分析

在我国民事基本立法中,居住权规范尚付阙如。但民事生活领域和司法实践中却不乏设立居住权的实际案例。

(一)居住权的司法状况

本文对“无讼”等案例库公开的生效判决书进行梳理,力求准确描述我国居住权纠纷的司法实践状况,并为相关理论阐述提供事实基础。在“无讼”案例库中同时以“居住权”“民事”“判决”为关键词,检索期间自2005年1月1日至2019年8月1日,得到案例31740件。下文以该31740件案例为统计分析的基础样本展开论述。〔6〕本文检索的数据库以“无讼”为主,以“北大法宝”“中国裁判文书网”为辅。在“北大法宝”案例库中以“居住权”为关键词,同时限定案由为“民事案由”、文书类型为“判决书”进行全文检索,检索期间自2005年1月1日至2019年8月1日,共计37676条记录(其中包含了采取笼统的“居住权利”或“居住使用权”术语的判决)。不同数据库中的检索项目有所差异,收录案例也数量不一,检索关键词的选择至关重要。另外,为兼顾居住权案例分析的数量和质量,下文精选了50份判决进行实体法研究。

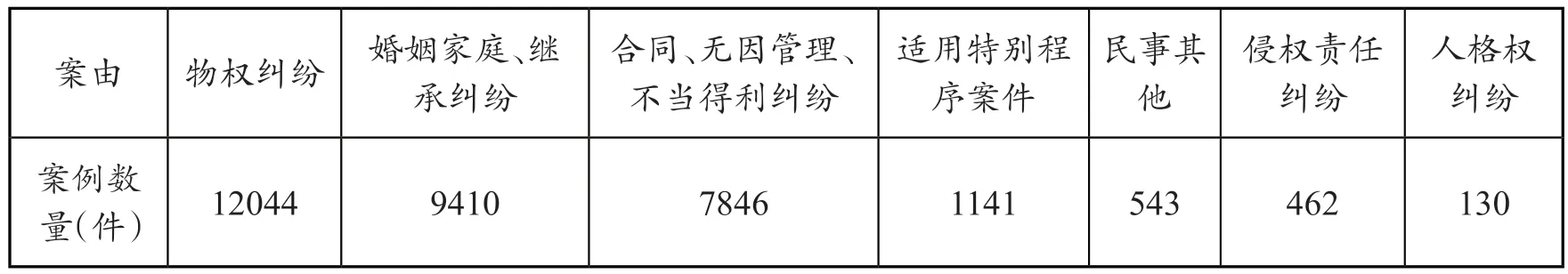

表1 居住权案例涉及的案由分布

从表1可以看出,居住权案例属于物权纠纷案件的共计12044件,其占比高达37.95%,超过了样本总数的1/3。而在婚姻家庭和继承领域发生的居住权案例共计9410件,占样本总数的29.65%。因此,婚姻家庭和继承领域并不是我国居住权纠纷产生的首要领域,更不是唯一领域,婚姻法和继承法上的居住权规范并不能“包打天下”。〔7〕在该31740件案例中,笔者进一步在其判决结果中增加关键词“公司”进行检索,得到案例共705件,这表明公司之间或者公司与自然人之间的居住权纠纷时有发生,公司法人亦可成为居住权人。而在发生居住权纠纷的自然人之间,亦非必定存在婚姻家庭或继承关系。居住权纠纷本质上属于物权纠纷,客观上需要物权法提供完备、精准的居住权制度予以规范。

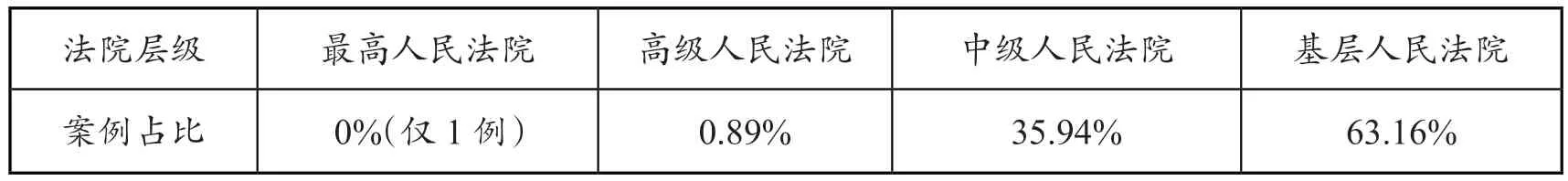

表2 居住权案例的审理法院层级

从表2可以发现,绝大部分居住权案例的判决由基层人民法院作出,其占样本总数的63.16%,而由中级人民法院审理的居住权案例占比为35.94%,两个数据对比之下可推知当事人的上诉比例较高,居住权纠纷的一审判决难以息讼。但高级人民法院审理的居住权案例占比尚不足1%,说明当事人对居住权纠纷的申诉意愿较低。而在唯一一例出现关键词“居住权”的最高人民法院判决书之中,被申诉人(一审原告、反诉被告,二审上诉人)大连海川建设集团有限公司辩称:“本案除法律问题还涉及社会问题,关系到168户老百姓业主的居住权。请求充分考虑老百姓的居住权,维护交易秩序和安全。”〔8〕最高人民法院(2014)民抗字第50号民事判决书。该案归纳的焦点问题和终审判决事项虽未直接针对居住权,但当事人欲以居住权理念倒逼法院支持其诉请的意愿一览无遗。

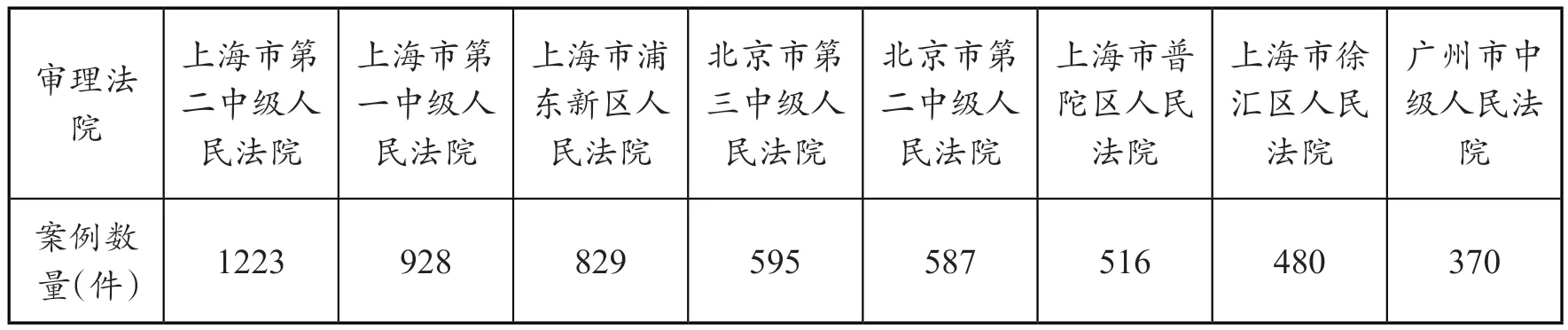

表3 居住权案例的审理法院分布

从表3可知,居住权纠纷案件的数量与经济发达程度、住房(或住宅)价格高低成正相关关系。“北上广”作为我国的一线城市,经济较为发达,辖区内的房价也居于全国前列,住房问题自然是当地居民关注的重要问题,由此引发的居住权诉讼纠纷尤为突出。其中,上海市第二中级人民法院审理的居住权案例为1223件,北京市第三中级人民法院审理的为595件,广州市中级人民法院审理的为370件。

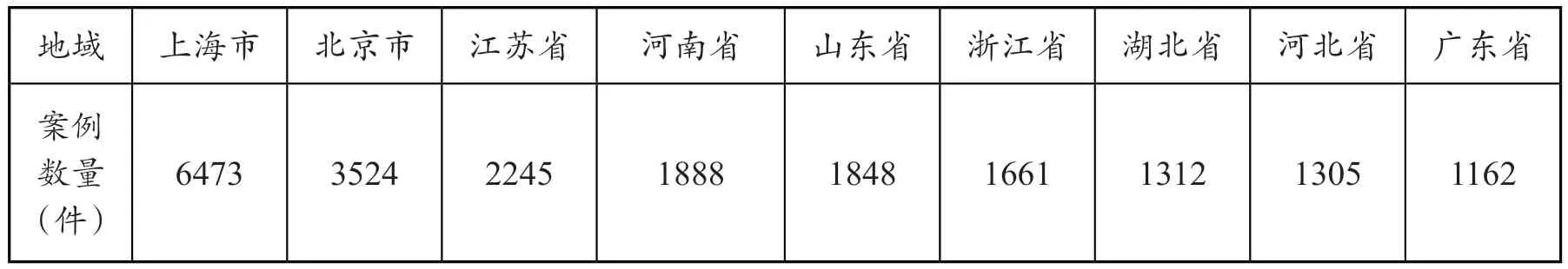

表4 居住权案例发生的地域

表4则进一步印证了居住权纠纷案件的数量多少与经济发达程度的正相关关系。发生在上海市的居住权诉讼案件最多,为6473件,占样本总数的20.39%。发生在北京市的居住权诉讼案件为3524件,占样本总数的11.10%。另一方面,表4也表明居住权案例在全国各地的发生较为普遍,江苏、河南、山东、浙江、湖北、河北、广东等各省法院审理的居住权纠纷案件均已逾千件。而如果考虑到尚有未诉至法院的案件,以及虽经法院审理但未纳入案例库中的案件,可以判断出现实生活中发生的居住权案件数量更多、地域更为广泛。

表5 居住权案例的判决年份

从表5可以发现,近年来居住权案例的数量呈逐年增长趋势。〔9〕当然,由于纳入案例库的时间滞后,可检索到的2019年的居住权案例数量相对偏少。其中,2008年、2009年和2010年的案例增长速度均为双倍,2013年相较于2012年的案例数量再次增长近1倍,而2014年相较于2013年的案例数量增长了近2倍,此后近5年全国的居住权案例基本维持在每年四五千件左右。

(二)居住权纠纷的各种救济途径之利弊

前文所述主要是对居住权案例的发生和法院判决情况的数量分析。而在实体法上,由于我国《物权法》欠缺居住权制度,故普通民众主要依赖生活经验而法官则依靠法律解释应对居住权纠纷。值得肯定的是,涉案的民众和法官们均未囿于物权法定原则而简单地否定居住权概念,而是在不同意义上运用各种解释方法以达到保护居住权之终极目的。

第一,借助公序良俗原则保护居住权。例如,在迄今为止关于居住权的唯一入选公报案件即“刘柯妤诉刘茂勇、周忠容共有房屋分割案”中,〔10〕参见《最高人民法院公报》2016年第7期。法院依据我国《物权法》第7条的公序良俗原则,认为按份共有人刘柯妤要求其父母转让房产份额(5%)的诉求与善良风俗、传统美德的要求不符,将损害其父母的居住权,由此二被告受到“公序良俗原则—按份共有权—居住权”三位一体的严密保护。另外,在“夏涛、程婷诉夏本鑫、仲依群分家析产案”〔11〕参见江苏省苏州市中级人民法院(2011)苏中民终字第2116号民事判决书。“高见诉张圣菊排除妨害纠纷案”中,〔12〕参见江苏省南通市中级人民法院(2014)通中民终字第0169号民事判决书。法院均以公序良俗原则为前提,分别否认了当事人分割按份共有物、排除妨害之请求。

第二,在物权意义上保护居住权。对此又存在三种不同的解释路径。一是将居住权直接理解为“所有权”。例如有判决认同破产国企员工对其购买的所在企业的房屋享有居住权和处置权。〔13〕参见海南省高级人民法院(2014)琼民一终字第55号民事判决书。这种理解其实是将当事人享有的居住权与所有权等量齐观。二是将居住权解释为“共同共有权”。例如有判决认为,“系争房屋归刘振清、陈士荣,以及双方之子陈某三人所有,刘振清对系争房屋享有当然居住权,任何人不得妨碍其行使合法权益”。〔14〕参见上海市第一中级人民法院(2018)沪01民终1697号民事判决书。三是将居住权理解为大陆法系传统民法中的人役权。例如有判决基于妹妹朱砚敏与姐姐朱砚灵的“让与居住”之约定,首先将该约定定性为亲属间的居住权让与,其次推定该居住权的期限为终身,再次基于姐妹的特定身份,认定朱砚灵享有的居住权不得转让或者继承。同时,“朱砚敏将房屋居住权让与朱砚灵,该行为应视为其对朱某赠与部分房屋所有权行为的撤销”。〔15〕参见浙江省高级人民法院(2013)浙民提字第82号民事判决书。

第三,在债权意义上保护居住权。例如在“钟薇、中国农业银行成都市锦江支行金融借款合同纠纷案”中,法院一方面提出,“诉争房屋已经由钟薇实际占有、使用,钟薇享有居住权,农行锦江支行对诉争房屋设立的抵押权并未对钟薇的居住权产生实质性影响”,另一方面又认为,“钟薇对诉争房屋的权利仅为基于房屋买卖合同之债而产生的债权请求权,而农行锦江支行对诉争房屋享有的是担保物权,一般法理是物权优于债权”。〔16〕四川省高级人民法院(2018)川民再672号民事判决书。

第四,将享有居住权作为提出执行异议的依据。例如有判决认为,因公殉职员工的遗属对涉案房屋享有居住权,在其实际居住及经济困难状况未予明显改善的情况下,对于购房的第三人具有阻却强制执行的效力,从而判决认可了居住权人的执行异议。〔17〕参见安徽省高级人民法院(2017)皖民终237号民事判决书。又如在“邹文勇诉云南正达矿业小额贷款股份有限公司案外人执行异议之诉纠纷案”中,判决认为《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第29条相较于第28条,不需要异议申请人在查封前已合法占有房屋并支付全部价款,但必须严格限定在“用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋”的条件下,目的在于保护购房消费者的基本居住权。〔18〕参见云南省高级人民法院(2018)云民终390号民事判决书。

第五,将购房者明知案外人对所购房屋享有居住权仍予购买认定为“恶意”。例如前述浙江省高级人民法院(2013)浙民提字第82号民事判决书认为,“朱某、汤天悦在知道讼争房屋的一部分现由朱砚敏让与朱砚灵居住的情况下仍予以购买,但该转让行为并不能对抗朱砚灵依约享有的居住权”。该案判决依据购房者知晓存在案外人居住权之事实即主观上具有“恶意”,认定该案外人居住权具有对抗第三人的效力。而在“胡秀华诉绳芳、绳立柱确认合同效力纠纷案”中,由于被告绳立柱曾两次以书面方式表明了原告对涉案房屋拥有一半的居住权及产权,因此法院认定被告绳芳签订上述房屋买卖合同、受让涉案房屋并非出于善意,属于恶意串通损害第三人胡秀华的利益,违反了法律禁止性的规定,应为无效。〔19〕参见南京市鼓楼区人民法院(2016)苏0106民初5022号民事判决书。

上述判决的共性是均认可了当事人对讼争房屋享有居住权,但就法律解释的逻辑性和协调性而言,其明显具有如下弊端。

其一,公序良俗原则固然可以发挥法律漏洞填补的功能,且在权利的保护及其类型化方面产生重要的影响。但在适用公序良俗原则的案例中,越过共有权或所有权的权利屏障,径直抽取当事人的居住权益予以特别保护,有违“禁止向法律原则逃避”的法理。而且,公序良俗原则所保护的权利主要是基本权利或者公权利,〔20〕参见于飞:《公序良俗原则研究——以基本原则的具体化为中心》,北京大学出版社2006年版,第157页。而居住权在本质上是私权利,对其适用公序良俗原则将会危及交易安全并且容易导致法官自由裁量权的不当扩张。

其二,将居住权解释为单独所有权或共同共有权,要么会缩小当事人实际享有的所有权的权能,要么则扩大当事人实际享有的居住权的权能。但在传统的民事权利体系中,居住权的定位是派生于所有权的限制物权,而不独立存在于所有权的体系之中。

其三,在物权法和合同法均无相关明文规定的情形下,将居住权解释为一种无名债权,它只能约束合同当事人本身,而没有对抗第三人的效力,这同样会破坏交易的安全性。

其四,无论是作为执行异议依据的当事人居住权抑或作为恶意认定标准的案外人居住权,由于我国现行法上对居住权欠缺必要的公示手段,居住权沦为一种未经登记的“事实物权”,〔21〕参见孙宪忠、常鹏翱:《论法律物权和事实物权的区分》,《法学研究》2001年第5期。而买受人完全有可能不知道涉案房屋之上设立了居住权。按照不动产物权登记生效主义的一般原理,买受人必须承担较重的审查义务,由此增加了交易成本,不利于交易便捷、高效。

二、居住权的适用领域扩张及其功能嬗变

当前我国居住权纠纷的司法状况大致反映了居住权的实际适用领域。有学者基于比较法的视角,依据适用领域之不同将居住权区分为社会性(或伦理性)居住权和投资性居住权,认为前者主要存在于婚姻家庭领域,而后者更具灵活性和适应性,能满足人们对住房利用形式的多元化需求。〔22〕参见申卫星:《视野拓展与功能转换:我国设立居住权必要性的多重视角》,《中国法学》2005年第5期。另有学者将居住权区分为人役性居住权和用益性居住权,并建议我国民法典应确立以物权性为主的居住权规范体系。〔23〕参见鲁晓明:《“居住权”之定位与规则设计》,《中国法学》2019年第3期;鲁晓明:《论我国居住权立法之必要性及以物权性为主的立法模式——兼及完善我国民法典物权编草案居住权制度规范的建议》,《政治与法律》2019年第3期。显然,这些类型区分不仅具有认识论意义,还具有规范论意义。但结合国内外的立法经验和我国的住房利用实际情况,基于物权法规范的体系性和逻辑性,尚有必要细分居住权的不同适用领域,〔24〕《无锡市房屋居住权处理办法》第2条第1款所述家庭成员之间因分居而涉及的国家、集体所有房屋的居住权,属于社会保障性居住权;第2条第2款所述机关、团体、企业、事业单位与个人共同投资、建造房屋的居住权,属于投资性居住权。该办法首次以地方法规的形式确立了居住权,这无疑是我国居住权制度系统性立法的创举。重新对居住权予以类型化并揭示其中所蕴含的功能嬗变。

(一)维护婚姻家庭关系稳定和社会公平正义的保障性居住权

1.家庭保障性居住权。在罗马法上,居住权本来属于使用权的范畴,由遗嘱授予居住权的情形最初仅作为受遗赠人享有某种利益的事实,优帝一世时才正式确定居住权为人役权之一种。〔25〕参见周枏:《罗马法原论》上册,商务印书馆2014年版,第422页。初期的此种居住权主要适用于婚姻家庭和继承领域,用于保障婚姻家庭关系的稳定及其成员的生存。但在罗马法的物权体系中,用益权、使用权及居住权均为人役权的下位概念,〔26〕参见[意]桑德罗·斯契巴尼选编:《物与物权》,范怀俊译,中国政法大学出版社1999年版,第146~150页。一般遵循“后者不得大于前者”的法理精神。《德国民法典》第1093条、《瑞士民法典》第776条均规定居住权可以补充适用用益权的规则,但未规定使用权;《俄罗斯联邦民法典》第292条则脱离了人役权、用益权和使用权的概念体系之羁绊,单独规定了住房所有权人家庭成员的“住房权”(此即“居住权”)。〔27〕参见杜景林、卢谌:《德国民法典评注:总则·债法·物权》,法律出版社2011年版,第553页;《瑞士民法典》,戴永盛译,中国政法大学出版社2016年版,第274页;《俄罗斯联邦民法典》,黄道秀译,北京大学出版社2007年版,第137页。本文所援引的法典及法条均来自同一中文版本,为行文简便,下文不再标注。由此可见,作为物权立法技术的产物,居住权制度完全可以摆脱用益权、使用权或人役权等高位阶规范而自成一体。但婚姻家庭和继承领域的居住权,其人役权的底色并未褪去,它以权利主体的特定身份为基础,承担家庭生活保障的基本功能,并衍生出无偿性、不得转让或者继承等人身专属性内容。

我国实践中在婚姻家庭和继承领域认可保障性居住权的情况不乏其例。早期研究者关注离婚女性的居住权问题,但尚有婚姻存续期间夫妻分居时、配偶一方死亡后遗属的居住权问题,以及相关男性的居住权问题。〔28〕参见刘东华:《离婚判决中女性的居住权问题——兼论我国的居住权立法》,载梁慧星主编:《民商法论丛》第18卷,金桥文化出版(香港)有限公司2001年版,第283~286页。例如,福建省高级人民法院(2018)闽民再6号民事判决书支持了男方杨某依据《离婚协议书》对女方婚前个人财产享有居住权的诉请。不过,此种家庭保障性居住权的伦理基础在于特定家庭成员之间的互助精神,而非在于国家对特定社会群体的“社会保障”。因此,传统的居住权适用于婚姻家庭和继承领域,但不能简单地视其为社会性(或伦理性)居住权,两者的外延并不一致。

2.社会保障性居住权。我国的住房社会保障体系较为紊乱,各类保障性住房层出不穷而又杂乱无章,譬如国家安居工程住房、经济适用房、廉租房、公租房(即公共租赁住房)、〔29〕参见1994年12月15日《城镇经济适用住房建设管理办法》、1995年1月20日《国家安居工程实施方案》(该方案于2016年6月25日废止)、2003年12月31日《城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》、2012年5月28日《公共租赁住房管理办法》、2014年4月4日颁发并于2017年1月20日重新制定的《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等文件。从2014年开始,中央财政将补助廉租住房、公共租赁住房和城市棚户区改造的专项资金归并为中央财政城镇保障性安居工程专项资金。房改房、拆迁或棚户改造安置房、职工安置房、人才安置房(或人才公寓)等。北京、上海和广东等地还推行共有产权房保障民生。〔30〕参见2016年3月16日《上海市共有产权保障住房管理办法》、2017年9月20日《北京市共有产权住房管理暂行办法》。2018年6月,广东省住房城乡建设厅印发《关于开展共有产权住房政策探索试点的通知》,提出在广州、深圳、珠海、佛山、茂名5市先行探索试点共有产权住房政策。这些保障性住房的共性有二。其一,针对的社会群体具有特殊性。经济适用房以中低收入家庭住房困难户为供应对象,并对离退休职工、教师家庭住房困难户应予优先安排。廉租房旨在保障城镇最低收入家庭的基本住房需要,且实物配租面向孤、老、病、残等特殊困难家庭及其他急需救助的家庭。公租房则面向城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员。房改房或职工安置房是由单位面向特定的内部职工出售或安排居住的房屋,拆迁或棚户改造安置房系针对拆迁户或城市棚户,而人才安置房系政府或单位对特殊人才(如金融人才、高科技人才等)提供的住房。其二,其伦理基础在于社会保障而非家庭保障,住房供给以低价或无偿为原则,具有社会福利性。但其中存在的最大问题是,当事人享有的权利为单独所有权、共有权、租赁权或居住权,有时产权界分根本不清晰,导致纠纷不断产生、判决见解不一。〔31〕譬如,北京市第二中级人民法院(2011)二中民再终字第11330号民事判决书认为,被拆迁人的家庭成员对被拆迁房及其新购置的房屋享有居住使用权;浙江省湖州市中级人民法院(2018)浙05民终143号民事判决书仅支持冯百扬对其生前分得的公房享有居住权,但不享有所有权;福建省厦门市中级人民法院(2018)闽02民终1335号民事判决书认为,沈丽凤对讼争拆迁安置房的承租权具有保障性居住权的性质。例如湖北省高级人民法院(2013)鄂民监二再终字第00055号民事判决书指出:“公房是由国家统建、通配、统修、统管的低租金福利性质的住房,公房承租人对于所承租的公房享有居住权和有限的处分权,在一定条件下可由其近亲属继续使用。”该判决之中的租赁权不仅涵盖了本人的居住权和处分权,还认可了近亲属的使用权,这不但混淆了作为债权的租赁权与作为物权的居住权之间的本质区别,而且混淆了权利本身与作为权能的处分权和使用权,还将权利主体不当扩及近亲属。

实际上,让当事人享有保障性住房的所有权或共有权,会导致其无偿或低价获取的权益过大,存在投机或套利空间,对其他社会成员有所不公;〔32〕关于居住权模式相较于共有产权模式的差异及其优势分析,参见肖俊:《“居住”如何成为一种物权——从罗马法传统到当代中国居住权立法》,《法律科学》2019年第3期。而倘若只是将保障性住房的租赁权给予当事人,则会因无对抗第三人的效力而造成当事人权利地位的不稳定。既然保障性住房的本意旨在解决特定民众的居住问题,为实现从“居者有其屋”到“住有所居”的转变,〔33〕参见申卫星:《从“居住有其屋”到“住有所居”——我国民法典分则创设居住权制度的立法构想》,《现代法学》2018年第2期。完全可以采取民法居住权制度对现有住房社会保障制度进行改革,在保留国家或单位的住房所有权之时仅仅赋予当事人居住权,从而达到目的与手段的一致性、社会公平与个案正义的协调性,以及所有权人与居住权人之间的利益平衡。

虽然家庭保障性居住权体现了立法对家庭困难成员的倾斜保护,而社会保障性居住权体现了国家或单位对其部分社会成员或职员的某种优待,二者皆具“为特定人提供便利”之属性,但社会保障性居住权可以是有偿的,甚至还可将其转让、继承或将标的物出租。故而,社会保障性居住权也只是在接受权利设立的主体方面具有人身特定性,但并不由此决定此类居住权必然具有无偿性和不可让与性(涵盖了不得转让、继承、出租、抵押等)。

(二)促进物尽其用和意思自治的投资性与消费性居住权

由于直接购房的价格高昂,为促进住房能够达到物尽其用的功效,实践中人们探索出其他更多的形式满足居住需求,从而将居住权的适用范围从传统的婚姻家庭和继承领域扩张到投资和消费领域,形成了投资性居住权和消费性居住权。

1.投资性居住权。享有投资性居住权的当事人可能并无住房困难,他可能还拥有其他住房,居住于该房之内并非其首要目的,而其真正目的在于进行投资。具体而言,在如下情形中完全可以采取居住权的机制满足所有权人、居住权人以及第三人的多元化住房需求。

(1)合作建房时设置的居住权。譬如在“张焕旺与薛建等排除妨害纠纷案”中,张焕旺与乔守章签订联合建房协议,约定张焕旺将其原有的住房和宅基地交由乔守章拆除后挖槽建新房;房屋建成后楼房南北边的空地双方各半使用,张焕旺得东边底层一个套间,乔守章得其中三套。张焕旺于2018年4月9日取得案涉两层四间房屋的不动产权证书。〔34〕参见江苏省盐城市中级人民法院(2018)苏09民终764号民事判决书。该案中乔守章对案涉三间房屋享有居住权,进而将房屋转让给第三人获利。类似地,德国《住宅所有权法》也承认因建筑造价补贴而设立的长期居住权,但与《德国民法典》中居住权不同的是,此种居住权可让与和继承,长期居住权人有权进行任何合理的用益,尤其是使用出租和用益出租。〔35〕参见[德]鲍尔/施蒂尔纳:《德国物权法》上册,张双根译,法律出版社2004年版,第656页。由此,德国《住宅所有权法》通过民事特别法的形式承认长期居住权,有效克服了《德国民法典》第1093条关于居住权不可让与等方面规则的弊端。

(2)合资购房时设置的居住权。譬如,依上海市徐汇区人民法院(2013)徐民四(民)初字第3087号民事判决书认定的事实,当事人共同出资29万元左右购买了上海市某处房屋,该房屋产权登记于被告名下,被告签署原告享有永久居住权的承诺书。通过此种合资购房的方式,出资人的资金聚少成多,从而各自得以取得房屋的所有权或居住权。

(3)住房合作开发模式中的居住权。有的地方政府拥有土地,但缺乏资金开发住房,此时可以引进房地产开发商出资,进行住房合作开发。在此种住房合作开发模式中,若为房地产开发商设置30~50年的长期居住权,并允许该居住权转让或将住房出租,期限届满后政府的土地所有权和房屋所有权回复圆满状态,则既维护了政府的房地产权益,也满足了开发商的投资利益及住房市场的需求。对于单位集资建房,也可由单位提供土地、单位职工出资,然后由房地产商进行建设,最后由单位和职工分别享有住房的所有权和居住权。〔36〕参见湖北省高级人民法院(2017)鄂民再117号民事判决书。该案审理法院认为,胡少平享有位于湖北工业大学的职工集资房的居住权(占有权、使用权和收益权),而讼争房屋的所有权归属问题不属该案审理的范围。当前我国城乡结合部出现的小产权房,因城镇居民无资格购买而面临合法性困境。〔37〕目前对小产权房有主张予以非法化、合法化、区分化的三种不同观点,详见刘升:《公民住房权视域下小产权房的合法与非法》,《东方法学》2015年第3期;方乐坤:《小产权房买卖合同效力解释论》,《法商研究》2016年第5期;肖大明:《“小产权房”司法裁判的困境与突围》,《东方法学》2018年第4期。而如果转换法律思维,不再纠结于土地所有权与使用权方面的法律限制,允许由农民或农村集体组织提供土地、城镇居民出资合作建房,进而承认农民或农村集体组织取得住房所有权、城镇居民取得住房居住权,则各取所需、两全其美。

2.消费性居住权。投资性居住权与消费性居住权的不同之处在于,在事实层面,投资性居住权中的投资人(主要为自然人)自己直接享有居住权。消费性居住权中的投资人(多为企业组织)为自然人提供居住服务,而该投资人为居住服务的经营管理者,该自然人作为居住服务的消费者而享有居住权。在法律层面,投资性居住权需要现行法制借助居住权的渠道提供投资便利,允许并促进对其投资,而非限制甚至禁止对居住权进行投资。〔38〕我国《民法总则》第125条首次确认了投资性权利。但在解释上,不宜将其狭隘地理解为民事主体通过购买证券、基金、保险等理财产品进行投资而享有的民事权利,而应基于民商合一的立法体例作出全面的体系解释,将其界定为以股权投资之外的其他任何投资方式所形成的民商事权利。参见王利明主编:《中华人民共和国民法总则详解》上册,中国法制出版社2017年版,第536页;李适时主编:《中华人民共和国民法总则释义》,法律出版社2017年版,第390页;李宇:《民法总则要义:规范释论与判解集注》,法律出版社2017年版,第400页。消费性居住权则需要现行法制认可此种居住权人依法享有消费者的相关权益,从而与经营者相对强势的优越地位相抗衡。

(1)时权式酒店的居住权。时权式酒店亦称分时度假(Timeshare,Holiday Ownership,Vacation Ownership)酒店,作为一种将酒店服务业、旅游业、房地产业融于一体的商业运作模式,意指在多年中固定的期间(如两周或一月)拥有对酒店内某住房单位的一种权利,从而与他人分享一栋房屋或者其中的一部分。〔39〕参见黄健雄:《分时度假法律模式之研究》,《中国法学》2006年第6期。为转化欧盟的有关指令,《德国民法典》第481条等关于“分时居住权合同”的规定自2011年2月23日起生效。据此,时权式酒店中的消费者可以享有住宅所有权、共同所有权、居住权或用益权利等。〔40〕同前注〔27〕,杜景林、卢谌书,第241页。而在时权式酒店的居住权模式中,消费者无需为了度假的目的而购地建房,通过等价有偿交易即可获得度假酒店一段时间内的居住权。与此同时,消费者除了获得物权的法律保护,还会基于“消费者”的法律地位取得特别保护,如合同期限延长可能性、价格优惠待遇、知情权和撤回权等。〔41〕同前注〔35〕,鲍尔、施蒂尔纳书,第680~681页。可见,德国民法对于时权式酒店的居住权,借助合同法的形式赋予了居住权人更多的自由和权利。我国北方人赴南方过冬的现象较为常见,而若能采取时权式酒店的居住权模式,则既可降低购买房屋所有权的高成本,又可避免临时租房的无规划性。

(2)以房养老模式中的居住权。当前我国老龄化问题较为突出,养老资金较为有限,且“4个老人、2个夫妻、1个子女”的家庭结构导致传统的家庭养老负担过重,而有的孤寡老人只有住房但无稳定的生活收入来源。在以房养老模式中,老人可以让与其房屋所有权,但保留终身居住权,〔42〕此种以房养老模式与遗赠抚养协议模式的不同之处在于,后者只具有债权的效力,而不具备物权的效力。而其与住房反向抵押贷款的不同之处在于,后者发挥的是担保物权的效力,而居住权在传统民法中被定位为用益物权。同时对老人提供每月日常开销资金、食物以及部分医疗的照顾义务。但因交易主体的需求不同,风险和成本也有差异,故形成了多样化的以房养老交易安排,如单纯民事交易,由金融、房产、家政业投入经营的商事交易,政府直接或间接介入交易,由非营利性民间团体承担照顾义务等四种。〔43〕参见苏永钦:《从以房养老看物权的自由化——再谈民法作为自治与管制的工具》,载苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012年版,第217页。在各种以房养老模式中,老人既获取了基本生活费又继续享有居住的权益,而经营者最终亦将有条件地获得房屋所有权。

(3)酒店式公寓与长租公寓中的居住权问题。酒店式公寓(Service Apartment)指提供酒店式服务和管理的公寓,意为“酒店式的服务,公寓式的管理”,在国内它最早出现于深圳,然后逐步拓展至北京、上海、广州等地市场。〔44〕参见吴彬彬:《珠三角地区酒店式公寓的发展现状与对策》,《现代营销》2012年第7期;戴琦芳:《上海酒店公寓的赢利模式》,《现代经济信息》2014年第11期。当前部分城镇居民无力购买商品房转而购买酒店式公寓,但由于我国始终未认可酒店式公寓具有类似于住房的转让合法性,登记机关对酒店式公寓不予办理产权过户登记手续,故购买者最终无法享有真正的房屋所有权。若赋予购买者可登记的居住权且该居住权可以转让、继承或将标的物出租,则可避免买卖合同债权的保障力太弱之缺憾,又可平衡当事人之间的合法权益。而“只租不售”的长租公寓,由于对其不允许散售,交易对手有限制,只能依赖租金获取回报,因此资产证券化是长租公寓较为可行的投融资渠道。〔45〕参见李旻:《国际视野下我国长租公寓的资产证券化及行业发展问题研究》,《上海房地》2019年第6期。但若改“长租”为“长居”,则居住权人可以避免因经营者“高进低出”而导致长租公寓的资产证券化失败后居无定所的风险,排除房东收回住房之忧,同时抗辩房东擅自提高租金的请求。〔46〕关于居住权较之于租赁权的制度优势,参见王利明:《论民法典物权编中居住权的若干问题》,《学术月刊》2019年第7期。当然,其中需要消除的误解是居住权的标的物只能是义务人直接享有所有权的住宅,不得为承租房。而此种模式的特殊之处恰恰在于,经营者在其承租房之上为消费者设立居住权,不仅适用租赁合同规范,同时还适用居住权规范以及消费者权益保护规范。

由上可见,投资性与消费性居住权在不同程度上突破了传统人役权的限制,而朝着用益物权的方向实现其功能嬗变。用益物权的本质属性,是由当事人充分享有占有、使用、收益和处分的各项权能体现出来的;而若彻底剥夺了当事人的收益和处分权能,则其用益物权将“有名无实”。质言之,投资性与消费性居住权不应绝对地受无偿性、不可转让、不可继承、不可出租之限制,而这四个方面也不是一体的,各自之间是独立的。故这四个方面应因事制宜,由当事人特别约定或法律专门规定,藉此满足当事人对住房的各种现实需求。在立法上,唯有准确把握居住权在当代中国的功能嬗变,方可寻求其妥当的体系定位。

三、居住权的立法重构及其体系协调

《民法典物权编(草案)》(二审稿)第十四章集中规定了居住权制度,这是立法的一大亮点,但在体系定位与规范配置方面仍然面临诸多理论分歧。依人役权模式的观点,我国民法典物权编应根据人役权的一般法理、特性及规则建构居住权,采狭义的居住权概念,限定居住权具有专属性、有期限性和不可让与性,且应以无偿性为原则。〔47〕参见陈华彬:《人役权制度的构建——兼议我国〈民法典物权编(草案)〉的居住权规定》,《比较法研究》2019年第2期。《民法典物权编(草案)》(二审稿)也主要体现了这种人役权模式的立法态度。而“两编协同”模式的观点认为,我国应在物权编的用益物权规范中对居住权作一般性规定,而在继承编进行补充性与特殊性规定。为有效链接物权编与继承编,可在物权编中规定“准用继承编条文的规定”,而在继承编中规定“准用物权编条文的规定”。〔48〕参见马新彦:《居住权立法与继承编的制度创新》,《清华法学》2018年第2期。

从居住权法律演进的角度观察,居住权的人役权属性是其传统功能之体现。但当前我国居住权制度之设,根本原因在于《物权法》上的用益物权如土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权均为土地用益物权,建筑物用益物权彻底缺失,现实迫切地需要民法提供住房居住方面的制度供给。而民法典物权编中的居住权作为唯一的建筑物用益物权,此种定位决定了其必须注重物尽其用原则,藉此在物权编设置居住权的一般性规范,维系物权概念的纯粹性及权利体系的一致性。而婚姻家庭编和继承编中的居住权着眼于“为特定人提供便利”,有关其人身限制部分应由特殊性和补充性规范处理,以发挥婚姻家庭法与继承法上伦理性规范所具有的优势。因此,民法典物权编与婚姻家庭编、继承编的合理衔接应为架构我国居住权制度的重要立法技术,采取“三编协同”模式有利于保持立法的整体性和协调性。〔49〕关于我国《民法典物权编(草案)》(一审稿)中居住权制度的立法评述,参见单平基:《〈民法典〉草案之居住权规范的检讨和完善》,《当代法学》2019年第1期;黄积虹:《构建民法典物权编居住权的思考》,《上海政法学院学报(法治论丛)》2019年第1期。“三编协同”模式只是就立法技术而言,意在聚民法典物权编、婚姻家庭编及继承编之合力,科学构筑居住权的规范体系。但在法律适用上,“三编协同”模式的体系效应将不限于上述三编,合同法、消费者权益保护法等法域亦须配合适用。

(一)民法典物权编居住权的一般性规范

1.居住权的定义。《民法典物权编(草案)》(二审稿)第159条规定:“居住权人有权按照合同约定,对他人的住宅享有占有、使用的用益物权,以满足生活居住的需要。”该条关于居住权的定义存在两个问题。其一,将居住权的设立方式及其权能范围片面地归因于合同约定。其实居住权的设立不仅可能源于当事人之间的合同约定,还有可能来自法律的明文规定,其中前者为意定居住权,后者为法定居住权。意定居住权的设立贯彻了住宅所有权人的处分自由和意思自治,而法定居住权的承认体现了国家基于物权法定原则对住宅的管制精神,两者在居住权制度中不可或缺。其二,将居住权的权能不当地限缩为占有权能和使用权能。既然民法典将居住权定位为用益物权,则其权能不应限于占有和使用,投资性居住权的当事人完全可能对其进行收益和处分。所以,居住权的定义应体现其内涵的丰富性和灵活性,该条文可修改如下:“居住权人有权按照法律规定或者合同约定,对他人的住宅进行占有、使用、收益或者处分,以满足居住或者投资的需要。”另外,该条宜增加第2款,区分居住权主体和实际居住人,明确居住权人有权在住宅中接纳其家属或医务、家务等人员。换言之,居住权人的家属以及提供医务或者家务等服务的人员作为实际居住人,是居住权的间接受益人,而不得直接将其认定为居住权人。〔50〕法国贝藏松法院1956年10月30日判决拒绝承认姘居男女为家庭成员;法国最高司法法院第三民事庭1988年11月9日判决认为,居住权人对房子内无偿留给第三人居住的“仆人用房”无居住权。参见[法]弗朗索瓦·泰雷、菲利普·森勒尔:《法国财产法》,罗结珍译,中国法制出版社2008年版,第999、1002页。同时该条应增加第3款,扩张居住权的客体,规定居住权也可设立在住宅的一部分之上,此时权利人有权共同使用为居住所必需的设施和设备,并按比例承担相应的费用。在区分所有的建筑物中,居住权通常设立于该建筑物的某一套住宅之上;若居住权仅就该套住宅的某个房间而设立,则对该建筑物实际上再次进行了区分,这将对物权客体特定主义(或一物一权原则)形成挑战。对此的合理解释是,由于该套住宅的某个房间在构造上具有相对的独立性,能够明确予以区分;在功能上具有相对的完整性,可以排他使用;在不动产登记上具有可操作性,能够登记为特定人居住权的客体,〔51〕参见《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第2条。故应认为此种居住权在实质上尚不悖于物权客体特定主义。

2.居住权的设立方式。在比较法上,居住权的设立方式一般包括合同、遗嘱、取得时效、法律规定和法院裁判。〔52〕参见《法国民法典》第579条、《德国民法典》第1030条和第1033条、《意大利民法典》第978条、《瑞士民法典》第746条、我国《澳门民法典》第1374条等。我国《民法典物权编(草案)》(二审稿)第159条和第159条之一容易让人误解合同是居住权设立的唯一方式,而第162条却又允许通过遗嘱设立居住权。其实,第159条之一只需在其第1款中规定“居住权可以通过合同、遗嘱、取得时效、法律规定和法院裁判等方式设立”即可。同时将该条原第1款和第2款合并为新的第2款,要求居住权合同必须具备书面形式,并准确、全面列举居住权合同中必要的核心条款,如当事人的姓名、名称和住所、住宅的位置和现状、居住的条件和要求、居住的期限等事项,从而充分维护当事人的契约自由。另外该条应增加第3款,规定接受居住权服务的消费者,按照《消费者权益保护法》依法享有消费者的权利。但民法典物权编的后续条文无需规定遗嘱问题,而应交由继承编规定。对于取得时效,《民法典物权编(草案)》(二审稿)未予规定,根据大陆法系的立法例,实则应肯定之。具体到居住权制度,譬如某人自主、和平、公开、持续地居住于他人住宅达15年之久,则不妨承认该人享有居住权。在居住权制度中吸纳取得时效的法理精神,有利于维持当事人既有的居住现状,保障社会和睦及其成员基本生活,并避免社会财富长期闲置或浪费,促进物尽其用。法律规定的居住权,最为典型的代表如现行《物权法》第42条第3款规定的住宅被征收人的居住权,但有必要将该条款中“居住条件”修改为“居住权”。“法律规定的居住权”中所涉各项具体“法律规定”,是链接民法典物权编中居住权专章规范与其他各章或其他各编规范的中介和桥梁,藉此居住权专章规范具有了一般性和普适性。在司法实践中,还应允许法官在无遗嘱继承、无家庭财产分割或者住宅权益难以界定时通过裁判为当事人设立居住权,避免法院寻求抽象的公序良俗原则之支持,而行使司法的自由裁量权,平衡各方当事人的利益。

3.居住权登记的效力模式。《民法典物权编(草案)》(二审稿)第159条之二后段规定“居住权自登记时设立”,该条采登记生效主义,但有过于绝对化之嫌。实际上,结合其第159条和第159条之一关于居住权合同的规定可知,第159条之二所表达的规范意旨是,通过合同设立居住权的,居住权自登记时生效。而通过遗嘱设立居住权的,在遗嘱生效之时居住权即生效;通过取得时效设立居住权的,在取得时效届满之时居住权生效;通过法律规定设立居住权的,在法律规定有关生效条件成就之时,居住权才生效;通过法院裁判设立居住权的,在法院裁判生效之时,居住权亦生效。可见,这些以合同之外的方式设立的居住权,并非皆须经由不动产物权登记方可生效,而是各具特色,不应统一作强制登记的要求,但有必要限制当事人对其未经登记的居住权之处分权能,采登记处分主义。由此需要增加规定的是,通过遗嘱、取得时效、法律规定和法院裁判设立居住权的,居住权未经登记不得处分。综观之,对居住权登记的效力问题应采登记生效主义与登记处分主义的结合模式,从而将居住权的设立方式与生效要件之间的法理逻辑理顺。

4.居住权的有偿性与可让与性。我国《民法典物权编(草案)》(二审稿)第160条规定居住权为无偿的,且禁止其转让、继承和出租,这明显不妥当,完全无视现实中投资性和消费性居住权情形下居住权的有偿交易。实际上,婚姻家庭和继承领域的居住权通常是无偿的,但保留居住权的遗赠抚养协议则是有偿的;社会保障性居住权通常是低价或无偿的,其中的低价主要体现为政府指导价;而投资性和消费性居住权的价格体现为市场价。关于居住权人能否将标的物出租给第三人,早在罗马法上即有争议,而优帝一世鉴于实用性或是为了事物的功利在《法学阶梯》中对此作了肯定的规定,并认为这是“最人道的做法”,因为居住权人自己使用它,与将其出租给第三人以获取租金并无区别。〔53〕参见[古罗马]优士丁尼:《法学阶梯》,徐国栋译,中国政法大学出版社1999年版,第147页;同前注〔26〕,桑德罗·斯契巴尼选编书,第148~149页。这种见解虽然古老,但折射出理性、务实的智慧光芒,在当前居住权实践中犹未过时。特别是在鳏寡孤独老人享有居住权的情形中,如果住房较大而老人的生活拮据,允许居住权人出租住房可以解决其经济困难问题。虽然一般性地绝对禁止将居住权标的物出租未必妥当,但可由当事人或法律规定对此专门进行限制。禁止居住权的转让、抵押或者继承,亦将有碍于财产收益的最大化或财产处分的自由。故而,该第160条应修改为:“居住权可以有偿设立,居住权可以转让、抵押或者继承,设立居住权的住宅可以出租,但是当事人另有约定或者法律另有规定的除外。”

5.居住权人的主要义务。通常,居住权人负有合理使用住宅的义务;在居住权消灭后,居住权人负有返还住宅的义务。而在居住权存续过程中,如何合理配置住宅的维修义务是立法亟须解决的重要问题,但我国《民法典物权编(草案)》(二审稿)对此未予规定。《法国民法典》第605条明确规定了所有权人的“大规模修缮”义务和居住权人的“为保存所必要的修缮”义务,但所有权人和居住权人均无重建义务。参照适用《德国民法典》第1037条和第1041条,德国法上的居住权人无权对物进行改造或者重大变更,其仅在物之通常维持范围之内始负有修缮和改造义务。《意大利民法典》第1004条、第1005条则区分“正常修缮”和“特殊修缮”,强化了居住权人的正常修缮义务,如果因居住权人未履行正常修缮义务而导致必须进行特殊修缮的费用也由居住权人承担,这与《法国民法典》第605条第2款第2句的规定基本相一致;但在居住权消灭时,居住权人有权请求不附加利息地偿还垫付的特殊修缮费用,并赋予其对房屋的留置权(这是物权的保护方法),而《法国民法典》第612条、《德国民法典》第1049条、《瑞士民法典》第753条对相关问题依无因管理处理(这是债权的保护方法)。因此,意大利对居住权标的物的维修义务提供了良好的保障机制,值得我国借鉴。〔54〕参见《意大利民法典》,费安玲等译,中国政法大学出版社2004年版,第247、251页。但无论我国《物权法》抑或《民法典物权编(草案)》(二审稿)在留置权专章均仅承认传统的动产留置权,而《意大利民法典》允许在居住权标的物上成立不动产留置权,这两种留置权是异质的,此点不可不察。

6.居住权的消灭事由。我国《民法典物权编(草案)》(二审稿)第161条规定:“居住权人死亡的,居住权消灭,但是当事人另有约定的除外。”诚然,居住权人死亡并不必然导致居住权消灭。例如投资性或消费性居住权人死亡的,居住权仍然可以基于相关合同约定而由其继承人加以继承。但该条文的弊端有二。一是忽略了共同居住权人之一死亡的情形,亦不必然导致居住权消灭。如果居住权同时为两个或两个以上的自然人设立,居住权的期限没有约定或者约定不明确的,应以最后死亡的自然人的生存期限为居住权的存续期限。〔55〕参见钱明星:《关于在我国物权法中设置居住权的几个问题》,《中国法学》2001年第5期。二是遗漏了其他诸多的居住权消灭事由。例如,居住权与所有权混同;居住权人严重滥用权利;居住权人抛弃权利;居住权人长期不行使权利;〔56〕权利因不行使而致其消灭的现象,即“权利失效”,对此更为一般化的理论研究,参见蒋言:《论权利失效的立法》,《政治与法律》2018年第2期。居住权约定的期限届满;居住权标的物全部灭失以及法律规定的其他消灭事由等。居住权人抛弃权利不同于居住权人长期不行使权利,前者系一种主观化的行为,须以书面形式明确作出意思表示;而后者系一种客观化的行为,居住权人被认为是以默示的形式作出了意思表示。关于居住权因不行使而消灭的期限,依据《法国民法典》第617条和第625条为30年,按照我国《澳门民法典》第1402条和第1412条为15年。基于与前述居住权的取得时效相协调,笔者建议我国民法典宜规定此种期限为15年。

(二)民法典婚姻家庭编居住权的特殊性与补充性规范

我国《民法典婚姻家庭编(草案)》(三审稿)完全忽视了居住权规范,甚为不当。而如下涉及婚前、婚内及婚后等四个方面的居住权规范颇为重要,不可缺失。

其一,客观承认居住权人的家属范围的可变化性。居住权人在设立居住权时尚未结婚的,其家属的范围应当包括居住权发生以后出生的子女;如收养是在居住权发生以后完成的,其家属的范围还应当包括养子女。由此保证居住权人在不同的时间阶段或情形中,可以与其家庭成员共居一室,拥有正常的家庭生活。对此,可参考《法国民法典》第632条、《意大利民法典》第1023条予以立法。

其二,作为抚养或赡养义务的具体化,负有抚养或者赡养义务的近亲属之间有设定居住权的义务。我国现行法上规定的抚养和赡养义务较为原则,在居住事宜方面尚待细化和落实。〔57〕参见《老年人权益保障法》(1996年通过,2018年第三次修改)第16条。具体而言,父母对于其负有抚养义务的子女,子女对于其负有赡养义务的父母,有负担能力的祖父母、外祖父母对于因其父母已经死亡或者父母无力抚养而负有抚养义务的未成年孙子女、外孙子女,有负担能力的孙子女、外孙子女对于子女已经死亡或者子女无力赡养而负有赡养义务的祖父母、外祖父母,具有无偿设定居住权的义务。此种法定居住权明显具有人役权性质,依附于居住权人而存在,故对其应作不得转让或继承之限制。

其三,配偶在分居情形下也可享有婚姻住宅的居住权。〔58〕婚姻住宅的居住权亦属婚姻住宅住房权制度的有机组成部分,该项制度还包括处分婚姻住宅时配偶的同意权、分割婚姻住宅时配偶的优先权等内容。参见田韶华:《婚姻住宅上非产权方配偶利益的法律保护——兼评〈婚姻法司法解释(三)〉中的涉房条款》,《法学》2011年第12期;陈苇、姜大伟:《论婚姻家庭住房权的优先保护——与“否定说”商榷》,《现代法学》2013年第6期。若否认此种居住权将会恶化夫妻关系,徒增双方的感情及财产纠纷,而不利于家庭稳定和重归于好。《德国民法典》第1361b条的相关立法经验颇值借鉴,即配偶双方分居或者其中一方欲分居的,配偶一方可以向另一方请求将婚姻住宅或其一部分交给自己单独居住,而另一方可以向该居住权人请求使用报酬,但须以公平合理为限。由此,婚姻家庭领域的居住权亦非绝对无偿,配偶在分居情形下享有的居住权例外地为有偿。

其四,离婚时居住困难一方应由法院判决享有居住权。我国《民法典婚姻家庭编(草案)》(三审稿)第868条规定:“离婚时,如一方生活困难,有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具体办法由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。”较之于《婚姻法》第42条,该条文在立法技术上有所退步,其表述更为抽象,并未明确帮助的形式。而2001年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》第27条第3款规定:“离婚时,一方以个人财产中的住房对生活困难者进行帮助的形式,可以是房屋的居住权或者房屋的所有权。”〔59〕离婚配偶居住权在我国可溯源自1993年《最高人民法院关于审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》第14条,其后在1996年《最高人民法院关于审理离婚案件中公房使用承租若干问题的解答》第6条中亦获肯定。但该两个条文均规定居住权的期限为2年,并不合理。而根据《妇女权益保障法》(1992年通过,2018年第二次修订)第48条,离婚女方的居住权应可设立于租赁房屋之上,不一定设立于夫妻共有或男方单独所有的房屋之上。虽然其中列举了帮助的形式,但弱化了设定居住权的强制性,将强制性规范改变为任意性规范。故而,综合起来应修改如下:“离婚时,如一方生活困难,有负担能力的另一方应当给予适当帮助,具体帮助办法由双方协议;协议不成的,人民法院应当判决居住困难者享有居住权。一方据此享有的居住权,在其困难情形不存在或者再婚时消灭。”

(三)民法典继承编居住权的特殊性与补充性规范

居住权人不限于被继承人的家庭成员,而且与家庭成员的继承权密切有关。但我国《民法典继承编(草案)》(二审稿)对居住权未置一词亦是缺憾,其中如下四个问题尤须重视。

首先,我国《民法典物权编(草案)》(二审稿)第162条关于“以遗嘱方式设立居住权的,参照适用本章规定”之规定,存在体系错位现象,应予删除。《民法典物权编(草案)》(二审稿)只需笼统地承认可以遗嘱方式设立居住权即可,由此设立的居住权遵循“特别法(即继承编)优于一般法(即物权编)”的法律适用规则。而“特别法优于一般法”规则本身系《立法法》所确立的一般性规范,无需民法等部门法再作重复性规定。“参照适用”是法律的扩大解释现象,而民法典继承编所涉的居住权,除了适用该编的特殊性与补充性规范,当然还应直接适用民法典物权编的一般性规范。故《民法典物权编(草案)》(二审稿)第162条所谓的“参照适用”并不妥当,而前述“两编协同”模式中关于物权编与继承编相互准用的立法建议亦难以成立。

其次,应将居住权作为被继承人的配偶的特留份。〔60〕譬如河南省高级人民法院(2014)豫法民一终字第135号民事判决书虽然承认了苏亮对涉案房屋享有继承权,但同时认为,其继母田琳娜基于与苏亮之父的合法婚姻关系及共同生活多年的事实,对该房屋亦享有合法的居住权。《法国民法典》第764条第1款、《意大利民法典》第540条第2款均规定,有其他人参加遗产分配的,如果用作居所的住房和家具的所有权属于被继承人或其配偶双方的,则该住房的居住权以及使用家具的权利属于配偶。这其实是以法定的方式为被继承人的生存配偶保留了居住权,进而维系家庭成员的基本生存条件。〔61〕有学者认为,我国没必要在继承法上规定生存配偶的法定居住权,而规定后位继承即可实现保护生存配偶居住房屋的权利。参见王艳慧:《继承法上配偶法定居住权与后位继承》,《黑龙江社会科学》2015年第2期。此种见解的不妥之处是未意识到前者乃法定居住权,而后者为意定居住权,这两种居住权不可相互替代。

再次,应允许后位继承中的先位继承人取得居住权。当前我国社会中夫妻年龄悬殊、老年人再婚等现象较多,而其中涉及的房产纠葛相当尖锐,尤其是丈夫对妻子在其死后的住宅利益既有保护之心,亦有限制之意。例如,丈夫在遗嘱中指定现任妻子为其住宅的继承人,同时明确表示若妻子死亡或改嫁的,该住宅将改由其亲生子女继承。在此情形中,该先位继承人即现任妻子取得了终身居住权或附解除条件的居住权。通过后位继承的这种制度安排,居住权人、住宅所有权人及其子女相互之间的利益得到了均衡。〔62〕同前注〔22〕,申卫星文。还有学者注意到居住权制度与后位继承制度的功能差异,但若将这两项制度有机结合起来,允许后位继承中的先位继承人取得居住权,将会产生叠加的法律效应。参见李昊:《民法典继承编草案的反思与重构》,《当代法学》2019年第4期。

最后,为了适应现实社会的需求,民法典继承编除了允许被继承人以遗赠抚养协议为自己保留居住权,还应认可被继承人以遗嘱或者遗赠抚养协议的形式为第三人(如保姆)保留居住权。但此种第三人享有的意定居住权应具有期限性和无偿性,达到第三人与继承人之间的利益平衡状态。遗嘱或者遗赠抚养协议中可以约定第三人享有居住权的期限,如果没有约定或者约定不明的,则该期限以第三人的终身为限,以免因居住权的永久化而掏空房屋所有权。

四、结语

自罗马法确立居住权以降,居住权制度在大陆法系民法典中历久弥新。而历史总是显现出惊人的相似之处,在当代中国的妇女及老年人立法、地方立法、司法解释、司法裁判以及民商事活动中,居住权概念及其调整机制早已广泛存在。故而,我国民法典设立居住权制度的理论和实践基础无可置疑。但目前我国立法者的态度过于保守和僵硬,始终囿于居住权的人役权之传统定位,固守其无偿性与不可让与性之教条,致使居住权制度的体系结构错乱、规范内容单薄,而未能顺应其功能嬗变,以保障性居住权维护婚姻家庭关系稳定和社会公平正义,并以投资性与消费性居住权促进物尽其用和意思自治。质言之,我国民法典亟需凸显居住权的用益物权之本性,使其在一定程度上发挥大陆法系传统民法典中住房之上不受限制的用益权的功能。〔63〕按照大陆法系传统民法理论,人役权与地役权均为用益物权,而用益权是不受限制的人役权,使用权和居住权则是受限制的人役权。法国学者明确地指出,居住权(le droit d’habitation)其实是被缩减的用益权(usufruit diminué),亦是对某一住房设置的使用权(le droit d’usage sur un logement)。同前注〔50〕,弗朗索瓦 ·泰雷、菲利普 ·森勒尔书,第997、1001页。而我国《澳门民法典》第1411条第2款直接规定:“涉及住房之使用权,称为居住权。”循此思路,民法典在物权编中确立居住权的一般性规范,在婚姻家庭编和继承编中规定居住权的特殊性与补充性规范,采取“三编协同”模式,应为实现我国居住权立法本土化和体系化的最佳路径。