非瓣膜性房颤应用达比加群酯抗凝治疗效果及症状转归情况分析

朱含

【摘要】 目的 探讨非瓣膜性心房颤动(房颤)患者应用达比加群酯抗凝治疗的效果及症状转归情况。方法 100例非瓣膜性房颤患者作为研究对象, 采用随机数字表法分为参照组和研究组, 各50例。参照组给予华法林抗凝治疗, 研究组给予达比加群酯抗凝治疗。比较两组患者疗效、不良反应发生情况、不良事件发生情况及治疗前后凝血指标[纤维蛋白原(FIB)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血酶原时间(APTT)、国际标准化比值(INR)]。结果 研究组总有效率为98.00%, 参照组总有效率为80.00%;研究组总有效率高于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后, 两组PT、TT、APTT、INR改善幅度大于治疗前, 且研究组改善幅度大于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。研究组不良反应发生率低于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。研究组出血事件发生率为8.00%(4/50), 动脉血管栓塞事件发生率为10.00%(5/50), 均低于参照组的24.00%(12/50)、26.00%(13/50), 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 达比加群酯抗凝治疗非瓣膜性房颤患者临床效果确切, 可有效改善患者凝血功能, 且用药安全, 能降低出血事件和动脉血管栓塞事件发生率, 具有临床推广应用价值。

【关键词】 非瓣膜性心房颤动;达比加群酯;华法林;抗凝

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.33.054

房颤是临床上一种常见的心血管疾病, 多见于中老年人。由于患者普遍血流动力学异常, 因此血栓栓塞发生率明显增高。非瓣膜性房颤是房颤的主要类型, 表现为持续性心率失常, 是诱发脑卒中发作的主要因素。研究显示, 1/5的脑卒中患者由房颤诱发[1]。近年来, 由于受饮食、压力、环境等因素影响, 房颤发生率呈现逐年增长趋势。抗凝治疗是房颤患者综合治疗中重要手段, 华法林是目前常用的口服抗凝药, 但存在治疗窗口小, 凝血指标监测频率高, 对饮食和联合治疗药物限制多等不利因素, 导致临床应用受限[2]。达比加群酯是一种新型凝血酶抑制剂, 2013年经批准用于预防房颤患者发生脑卒中治疗中, 具有起效快, 剂量稳定等特点。本次研究比较华法林和达比加群酯抗凝效果及对不良事件发生率的影响, 具体内容报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2017年2月~2018年6月收治的100例非瓣膜性房颤患者作为研究对象, 采用随机数字表法分为参照组和研究组, 各50例。研究组患者男23例、女27例;

年龄37~82岁, 平均年龄(54.79±11.72)歲;阵发性房颤11例, 持续性房颤14例, 永久性房颤25例;平均体体量指数(BMI)

(23.24±2.94)kg/m2;平均CHADS2评分(2.81±0.14)分。参照组患者男24例、女26例;年龄36~82岁, 平均年龄(55.14±

11.88)岁;阵发性房颤12例, 持续性房颤15例, 永久性房颤23例;平均BMI(23.67±2.97)kg/m2;平均CHADS2评分(2.79±

0.13)分。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 参照组选择华法林抗凝治疗, 起始剂量2.5 mg/d, 其中每3~5天复查INR, 对其剂量进行调节, 在调整剂量后3~5 d复查凝血指标, INR稳定在2~3后维持剂量长期治疗。若INR超标, 需要酌情调整, 若出现栓塞和出血事件需要立刻复查。研究组选择达比加群酯抗凝治疗, 110mg/次, 2次/d。两组均治疗2个月。

1. 3 观察指标及判定标准 比较两组患者疗效、不良反应发生情况及治疗前后凝血指标。凝血指标包括FIB、PT、TT、APTT、INR。治疗后1年内, 统计比较两组患者不良事件发生情况, 包括出血事件和动脉血管栓塞事件。不良反应包括消化系统不适、头晕、呼吸困难。疗效判定标准, 显效:病情恢复正常症状体征消失, 凝血正常, 无凝血障碍;有效:体征、凝血参数等改善>50%;无效:凝血情况改善的幅度<50%。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1. 4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2. 1 两组患者临床疗效比较 研究组显效28例, 有效21例, 无效1例, 总有效率为98.00%;参照组显效14例, 有效26例, 无效10例, 总有效率为80.00%;研究组总有效率高于参照组, 差异有统计学意义(χ2=8.274, P<0.05)。

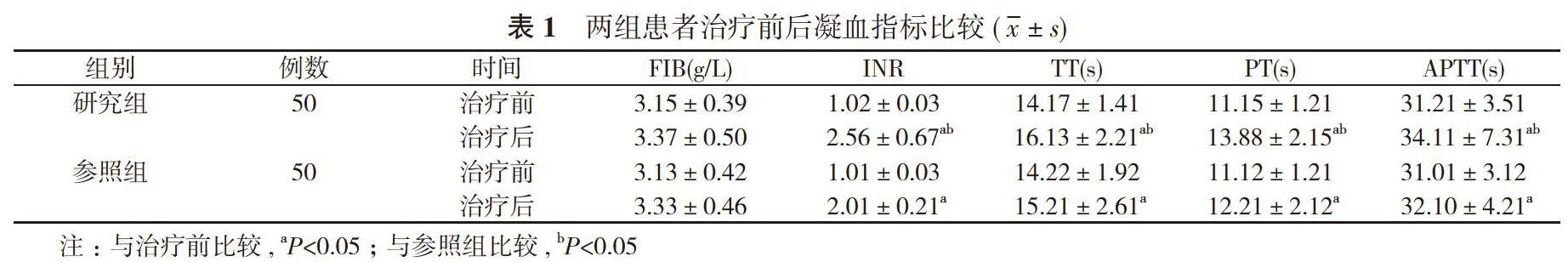

2. 2 两组患者治疗前后凝血指标比较 治疗前, 两组FIB、PT、TT、APTT、INR比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组PT、TT、APTT、INR改善幅度大于治疗前, 且研究组改善幅度大于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。

见表1。

2. 3 两组患者不良反应发生情况比较 研究组发生消化系统不适1例, 头晕1例, 呼吸困难1例, 不良反应发生率为6.00%;参照组发生消化系统不适6例, 头晕4例, 呼吸困难4例, 不良反应发生率为28.00%;研究组不良反应发生率低于参照组, 差异有统计学意义(χ2=8.575, P<0.05)。

2. 4 两组不良事件发生情况比较 研究组出血事件发生率为8.00%(4/50), 动脉血管栓塞事件发生率为10.00%(5/50), 均低于参照组的24.00%(12/50)、26.00%(13/50), 差异有统计学意义(χ2=4.762、4.366, P<0.05)。

3 讨论

房颤是一种常见的心律失常疾病, 分为瓣膜性和非瓣膜性两种。临床发病率约为1%~2%, 其与年龄呈正相关性[3]。非瓣膜性房颤是指心房快速、无规律波动, 与心室无关。由于颤动时心房无法进行有效收缩, 血液会在右房淤积, 所以易形成血栓。临床治疗主要采用电复律、药复律等方式防止心室重构[4], 同时需给予抗凝药物治疗, 阻止血栓形成, 加速血栓溶解。随着现代医学技术的发展, 抗凝治疗已在临床得到广泛应用, 已成为非瓣膜性房颤、脑梗死等疾病治疗的关键, 可有效降低重症患者死亡率。但长期全身抗凝可能会增加部分患者出血的风险, 因此安全有效抗凝非常重要[5]。

华法林是一种具有3-(α-苯基丙酮)-4-羟基香豆素的化学结构的双香豆素衍生物[6], 无体外抗凝血作用。维生素K可以促进维生素K依赖性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的氨基末端谷氨酸羧化成γ-羧基谷氨酸, 其经过和钙离子结合加速血液凝固。华法林通过抑制维生素K环氧化物还原酶的活性来抑制维生素K(维生素KH2)的产生, 发挥凝血作用[7]。同时, 华法林还具有抑制抗凝血蛋白C和S的羧化作用, 阻止凝血因子与磷脂表面的结合, 实现抗凝效果[8]。需要注意华法林本身并无溶栓作用, 只能通过抑制凝血因子活性来限制血栓发展或新血栓形成, 但在机体自身纤溶机制作用下仍可导致血栓减少甚至消失。

达比加群酯是一种靶向新型抗凝药物, 起效迅速, 与药物和食物相互作用较小[9]。在体内通过酯酶水解后, 其活性成分可以与凝血酶的纤维蛋白特异性结合位点结合, 阻断FIB裂解为纤维蛋白, 发挥抗凝作用, 能有效抑制血栓和栓塞的形成, 具有良好的抗凝血作用。同时, 达比加群酯由于代谢过程不依赖细胞色素P450酶, 与大部分药物不会发生相互作用, 所以安全性较高。需要注意的是, 由于药物主要通过肾脏代谢, 肾功能较差患者易发生蓄积现象, 因此对此类患者应加强凝血功能监测。

本研究结果显示, 研究组总有效率为98.00%, 参照组总有效率为80.00%;研究组总有效率高于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前, 两组FIB、PT、TT、APTT、INR比

较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组PT、TT、APTT、INR改善幅度大于治疗前, 且研究组改善幅度大于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。研究组不良反应发生率低于参照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。研究组出血事件发生率为8.00%(4/50), 动脉血管栓塞事件发生率为10.00%(5/50), 均低于参照组的24.00%(12/50)、26.00%(13/50), 差异有统计学意义(P<0.05)。由此可见, 达比加群酯抗凝效果理想, 且安全性优于华法林。此外, 需要特别引起注意的是, 虽然达比加群酯不需要频繁进行凝血指标监测和剂量调整, 但对于大出血或紧急外科手术患者仍需要首先进行有效的抗凝强度评估, 进而给予合理用药。此外, 由于达比加群酯作为抗凝药物同样不可避免增加出血几率, 因此也需要定期进行凝血指标检测。

综上所述, 非瓣膜性房颤患者应用达比加群酯抗凝治疗效果确切, 用药安全, 可有效减少出血事件和动脉血管栓塞事件发生率, 可临床推广应用。

参考文献

[1] 杨艳敏, 张澍. 心房颤动脑卒中预防的抗凝治疗. 中华心律失常学杂志, 2017, 21(4):277-279.

[2] 邢宇, 栗印军. 利伐沙班、达比加群酯和华法林用于高龄非瓣膜性房颤病人抗凝治疗的有效性和安全性对比研究. 中西医结合心脑血管病杂志, 2019, 17(3):411-413.

[3] 冯广迅. 心房颤动伴或不伴心力衰竭患者的死亡危险因素分析. 中国循环杂志, 2018, 33(2):161-164.

[4] 夏丽萍. CHADS2评分和CHA2DS2-VASc评分对非瓣膜性心房颤动脑卒中风险的预测价值. 心脑血管病防治, 2018, 24(3):

218-221.

[5] 武云涛. 利伐沙班在高龄老年非瓣膜性房颤患者抗凝治疗的疗效及安全性. 中国循证心血管医学杂志, 2017, 9(9):1066-1068.

[6] 孙建, 谭九根. 华法林抗凝治疗非瓣膜性心房颤动临床应用效果观察. 临床合理用药杂志, 2017, 10(7):56-57.

[7] 彭庆德, 许亭. 华法林抗凝治疗强度对老年稳定性冠心病合并非瓣膜性心房颤动患者的疗效及預后的影响分析. 国际医药卫生导报, 2017 23(17):2741-2744.

[8] 时璐璐. 比较达比加群酯和华法林在非瓣膜性心房颤动患者抗凝治疗中的疗效. 中国疗养医学, 2018, 27(8):864-865.

[9] 于淼, 李潞. 达比加群酯对非瓣膜性房颤患者血小板最大聚集率的影响. 沈阳医学院学报, 2017, 19(6):466-468.

[收稿日期:2019-08-29]