燕京大学与中国新文学学科的滥觞※

王翠艳

内容提要:在1929年朱自清先生在清华大学讲授“中国新文学研究”之前,尚有多所高校进行过新文学学科化的尝试与探索,其中尤以燕京大学用力最勤、成效最著。该校1922年建立“中国新文学”部并聘请周作人讲授相关课程,开启了中国大学新文学教育的最早尝试;其后几年其在该领域的探索,既使周作人《中国新文学的源流》逐渐成型,亦对其他高校的新文学课程发挥了示范与先导作用。文章以现存档案为依据并辅以当事人日记、书信及回忆录资料,厘清燕京大学新文学课程的设置与发展脉络,为中国新文学学科史的书写提供参照。

自从王瑶先生1985年提出“真正用历史总结的态度来系统地研究现代文学的,应该说始于朱自清先生。他一九二九至一九三三年在清华大学等校讲授‘中国新文学研究’的讲义,后来整理发表题为《中国新文学研究纲要》,是中国现代文学史的开创性著作”①。这一著名论断以来,学界已基本形成以1929年春季学期朱自清先生在清华大学开设《中国新文学研究》作为中国新文学学科起点的共识。但任何事物的发展都是“在艰难曲折中跋涉前进的”,中国新文学学科的诞生也并非一蹴而就。在清华大学正式提出“创造我们这个时代的新文学”②的建系宗旨并开设《中国新文学研究》课程之前,亦有多所学校进行过开设新文学课程和建设新文学学科的尝试与探索,如北京大学、燕京大学、武昌大学、北京高等师范学校、复旦大学、福建协和大学、大夏大学等②。在上述高校中,无论是以事实开设新文学课程的时间之早或是以“中国新文学”作为学科建制的时间之早为标准,抑或是以开设新文学课程的数量之多及对其他高校的引导与示范作用为标准,最为突出的都属燕京大学。另外,由于朱自清的《中国新文学研究》课程系杨振声对清华大学国文系进行改革的产物,而杨氏的改革,又与其在燕京大学的任教活动有着密切的关联。基于上述原因,笔者将燕京大学1922—1929年的相关探索视为1929年新文学学科正式诞生前的滥觞期。提出这一观点,其目的并不在于要为某一大学“正名”或是在关于“最早开设新文学课程的大学是哪一所”的商榷中声援哪一方,只是希望通过对第一手史料的开掘,为将新文学学科史前阶段的混沌面貌逐渐清晰化做出些微的努力。

一 1922年:燕京大学与中国新文学课程的开设起点

随着对中国新文学学科化进程的研究逐渐深入,新文学的学科起点问题或者说“究竟哪所大学是国内最早开设新文学课程的大学”的问题也在学界引起了相当的关注与讨论。2010年,张传敏先生在其专著《民国时期的大学新文学课程研究》中提出了“1922年燕京大学说”,称“周作人很可能是民国时期在大学里讲授新文学课程的第一人。1922年7月,周作人在燕京大学开设了‘国语文’、‘文学通论’、‘习作和讨论’等课程”④;复旦大学胡楠在其2014年提交的硕士学位论文《周作人与新文学的学院化:1917~1937》中亦持此观点,认为“周作人之任教燕京大学,是最早的在大学中开设新文学相关课程的记录”⑤。2016年11月,李占京先生则发表《新文学课程在民国大学开设的时间问题及其他——兼与张传敏等人商榷》主张“1922年北京高等师范学校说”并对“燕京大学说”提出了质疑,其依据是“1922年下半年至1923年年初,周作人有没有讲授新文学内容,由于现在还缺乏相关史料支撑,暂时还无法确认”⑥。李文发表后,张传敏先生亦撰文《周作人在燕京大学的任职以及其他几个问题》提出了对“北京高等师范学校说”的质疑并重申了“最早实际开设新文学课程的民国时期大学还是燕京大学”⑦的观点。

新文学的学科起点不仅关乎新文学自身的知识生产问题,同时也涉及新旧文学力量的此消彼长及文学教育与大学体制的相互博弈问题,任何新观点的提出和新材料的发现,都利于将对该问题的讨论引向深入,所以上述争鸣文章的出现,对于新文学学科起点问题的探讨,是颇足令人欣喜的现象。当然,由于原始资料散佚较多,两种说法也确乎存在相当的或然性。对于“北京高等师范学校说”,因有北京大学1921年10月公告中“拟随时增设”的“新诗歌之研究”“新戏剧之研究”“新小说之研究”⑧三门课程事实并未开出的先例在前,在缺乏任课教师、授课内容及学生修习记录等相关史料支撑的情况下,仅依据《国立北京高等师范学校组织大纲、学则概要、学科一览及课程标准》(民国11年度)公布的“新小说作法”“新戏曲作法”“新诗歌作法”的课程名称即认定该校是“最早开设新文学课程的高校”的确存在相当的风险。更何况,既然“三门新文学课程”均在“第六年上学期”⑨开设,那么其在1922年课程公布当年即开出的可能性就非常有限(当然也并非不可能,但是需要其他年度的课程资料等相关材料的支撑)。倒是按照规定在a-d学期(即1-4学期)开设的“选文丙现代文”⑩,在1922年秋季学期开出的可能性相当大。但目前能够找到的材料仅为这一课程名称,尚有待于进一步开掘相关材料进行相应的“证实”或“证伪”工作。对于“燕京大学说”,张传敏先生的观点有相应的授课教师、授课内容做支撑,但这些材料主要来自当事人的回忆录和后人整理的年谱材料,在缺乏第一手原始资料的情况下,亦不免给人证据不足之嫌。况且,从逻辑上讲,既然两种说法都将新文学课程的起点确立为1922年秋季学期,所以不论哪所学校在这一时间事实开设了新文学课程,都不影响另一所学校同时开设新文学课程的可能性存在。因而,与其将重心聚焦在对“第一所开设新文学课程的大学是北京高等师范而不是燕京大学”或“第一所开设新文学课程的大学是燕京大学而不是北京高等师范”的论争上,倒不如搁置争议“大胆假设”两校均在该年讲授了新文学课程,然后再进一步开掘史料“小心求证”课程开设的具体情形。如此,既可使新文学课程的开设起点与主体问题自然浮出水面,亦能使新文学学科之始的混沌面貌得到较清晰的呈现。由于笔者目力有限,对于北京高等师范学校1922年的新文学课程开设情况尚未发现更有价值的材料;而对于燕京大学1922年的新文学课程情况,因之前撰写相关论文时⑪对该问题有着较多的涉猎,故在此不揣浅陋,就前人未曾说清的一些问题进行补充性的考辨与说明。

查1922年燕京大学颁布的《燕京大学简章布告刊件·第11号》,中文部分和英文部分均以显著位置郑重登载了关于该校成立“白话文”部(即“新文学部”)⑫的“特别启事”:

本校本学年将国文系分为二系,一为中国古文一为白话文。陈哲甫教授继续为本校国文系主任,本年特聘周作人教授担任本校白话文主任。周教授乃国语运动最著领袖之一分子,关于白话文经过之历史与经验之研究及文学界最维新之思潮等课程后另布告。⑬

遗憾的是,在现存燕京大学档案资料中,已无法找到该启事中所说的将会“另布告”的“关于白话文经过之历史与经验之研究及文学界最维新之思潮等课程”的课程资料,但对于“至于1922年下半年至1923年,周作人到底讲没讲新文学的内容,现在还缺乏史料证据”⑭的质疑,我们仍然可以提出相关的间接史料进行说明。1922年的《周作人日记》中留下了其自该年七月开始(其八月一日记“收燕大七月份薪200元支票”)在燕京大学支取薪水的记录及秋季学期每周4次前往燕京大学的记载⑮,因而对于周作人自1922年七月开始在燕京大学正式履职应该是没有疑问的。问题的焦点在于:周作人这一时期“到底讲没讲新文学的内容”,以燕京大学档案资料与周作人回忆录互相参照,不难得出肯定的答案。

其一,设立新文学部、开设新文学课程是燕京大学筹谋已久⑯、明确发布并在1922年秋季得到了具体实施的计划。燕京大学发布的中英文启事表明,燕京大学对于新文学有着明确的学科建制计划,其不只要开设一两门新文学课程,而是要建立一个“白话文”/“中国新文学”部。其聘请周作人的原因,看中的正是其“国语运动最著名领袖之一分子”的身份,而其将要开设的课程,也被明确框定在“白话文经过之历史与经验之研究”与“文学界最维新之思潮”的范围之内。因而,“新文学的内容”不仅是1922年学校年度教学计划中明确规定的部分,同时也是其白纸黑字发布给学生、家长及社会各界的一份要约。此种情形之下,顶着“中国新文学”的学科架构且一周四次课(参阅周作人1922年日记)最后却不讲授新文学的可能性微乎其微。⑰更何况,燕京大学该年设有与“中国新文学”部并列的“中国古文学”部,如若这个“中国新文学”部讲的不是新文学而是古文学内容,周作人在燕大将难以自处,更不可能连任十年之久。此外,1923年6月燕大校方在提交给管理委员会的年度报告中,以颇为振奋的语气写道“Our new Department of Modern Chinese under associate professor Chou Tso Jen,was started last fall and has proved very popular(我们在周作人副教授领导下的新文学部于去年秋天启动,并且已被证明颇受欢迎)”⑱,也可以佐证燕京大学新文学部1922年秋季学期的教学是按照预定计划进行的。

其二,“新文学”是周作人在自己的散文和回忆录中多次提及的教学内容。周作人在《知堂回想录》中对自己1922年任教燕大的情况有如下记载:

说定从下学年起担任该校新文学系主任事……内容是说担任国文系内的现代国文的一部分……学校里派毕业生许地山来帮忙做助教,我便规定国语文学四小时,我和许君各任一半,另外我又设立了三门功课,自己担任,仿佛是文学通论、习作和讨论等类,每星期里分出四个下午来,到燕去上课。⑲

虽然对于文学通论、习作、讨论等课程难以从字面推测是否讲授了新文学内容,但“国语文学”则由课程名称即可获知属于新文学的内容,“文学的国语”“国语的文学”毕竟是新文化运动最具影响力的口号。此外,在周氏发表于1945年的《关于近代散文》中,亦对“国语文学”的内容有过明确的交代:

我自己担任的国语文学大概也是两小时吧,我知道应该怎样教法,要单讲现时白话文,随后拉过去与《儒林外史》、《红楼梦》、《水浒传》相连接,虽是容易,却没有多大意思,或者不如再追上去到古文里去看也好。我最初的教案便是如此,从现代起手……所谓新文学在中国的土里原有他的根,只要着力培养,自然会长出新芽来,大家的努力决不白费。⑳可见,虽然周作人在讲授“国语文学”时不免要常常“追上去到古文里去看”,但其目的是证明“新文学在中国的土地里原有他的根”。无论其出发点还是归宿,均为“现代”和“现时白话文”。即便依照周作人的这些回忆录尚不足以确定其在1922年讲授了新文学内容,但辅以前文引述过的燕京大学1922年成立中国新文学部的布告、燕京大学年度工作报告以及周作人日记中的相关记载,将1922年秋季学期推定为周作人在燕京大学开设新文学课程的起始时间其史料依据应该是充分的。

二 1922—1925:燕京大学新文学部的课程建设

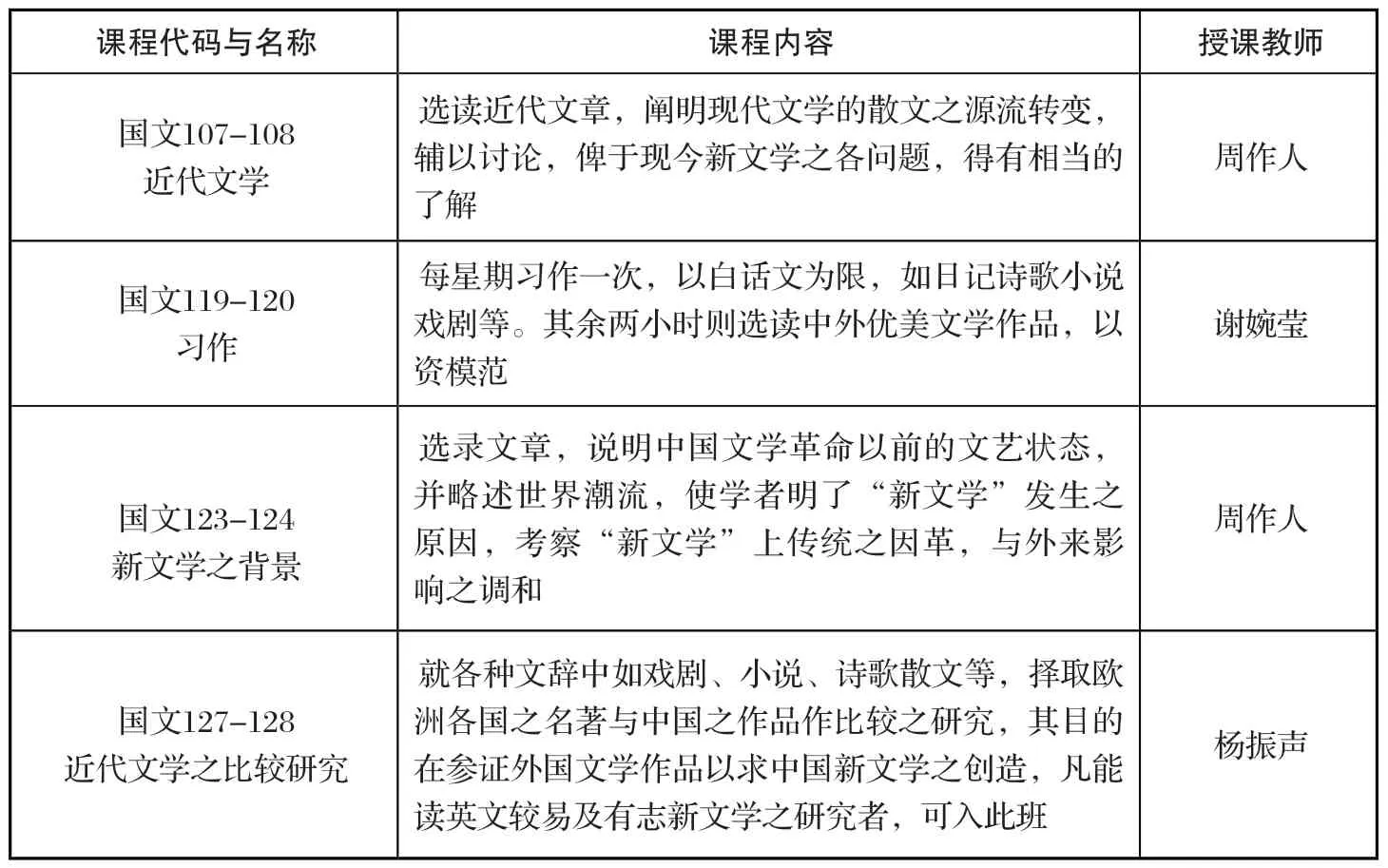

1922年燕京大学中国新文学部的设立,是中国新文学首次在大学获得学科建制,其意义自不必言。虽然由于种种原因,我们已无法确知该年度课程的详细内容,但由燕大1923—1924年度的课程资料及任课教师的回忆,我们依旧可以大略窥知上述课程的主要面貌。据燕京大学现存档案文件,1923—1924年度燕京大学“现代国文”部(新文学部)共开出以下课程(见表1):

表1

上述课程中,“文学讨论”依照中文名称是一门课,但参照英文名称和课程代码则应计为两门,前者为“Modern Chinese Literature”(中国现代文学,侧重文学),后者为“Modern Chinese Literature and Composition”(中国现代文学与写作,文学、写作并行),大致分别对应于《知堂回想录》中提到的“文学通论”(即“文学讨论”)、“讨论和写作”。这份课程表与周氏回忆录中提到的“国语文学四小时,我和许君各任一半,另外我又设立了三门功课,自己担任,仿佛是文学通论、习作和讨论等类”虽不完全吻合,但以“国语文学”“文学讨论”(“文学通论’)、“习作和讨论”》为主干的课程框架则是一致的。两方面材料互证我们基本可以推断燕京大学在1922—1923年度已开设有上述三门课程。至于“日本文学大纲”和“翻译”系1923—1924学年新增课程还是1922—1923学年已经开设的内容,依照现有史料尚无法得出明确结论,但根据周作人日记及回忆录中记载的其每周4次赴燕大上课且许地山与其分担4小时的国语文学看,燕京大学新文学部在1922—1923年应该也开出了10小时的课程,除去“国语文学”“文学讨论”“习作和讨论”外,“翻译”和“日本文学大纲”极有可能也包含在内。

另外,这份课程表没有载明具体的任课教师信息,但由本年度新文学部事实上仅有周作人与顾名两名教师㉒且顾名在次年担任“国语文学Ⅰ:诗歌组A”的情形看,顾名极有可能在本年度开始与周作人分担“国语文学”中诗歌部分的授课工作,而剩下的课程则由周作人承担。既然1922—1923学年由许地山与周作人共同承担“国语文学”,1923年秋季许地山赴海外留学,其空出的课时由顾名承担亦是十分自然的事情。

1924—1925学年,燕京大学新文学部师资维持不变,但课程扩充为6门12小时(见表2):

对照1923—1924年的课程信息,可以发现新文学部1924—1925年的课程发生了一个明显的变化——即原来的《国语文学》课程被扩充为3门,分别为:1.国语文学Ⅰ:诗歌A;2.国语文学Ⅱ:诗歌B;3.国语文学Ⅲ:散文。出现这样的变化,就客观角度而言自然是由于文学革命的深化和新文学创作成果的不断丰富,新文学课程不断细化;但开设两门诗歌和一门散文课,而小说、戏剧都付之阙如,则不能不说是由于周作人自己的写作特长和文体偏好所致。统观周作人的创作实践,其成就最高的是散文,其次是诗歌,小说和戏剧则基本不涉足,这一点正与其在燕京大学的授课情形相吻合。

以上便是燕京大学最初三年的新文学课程及师资情况,极有可能也是中国新文学在大学国文课程体系中的最早面貌。其中,“日本文学大纲”的内容由其课程名称不难推知;“翻译”课的材料是对小泉八云英文作品的翻译,其成果大都保留于《燕大周刊》㉔。唯最核心的两门课程“国语文学”和“文学讨论”仅就课程名称无法推定,需结合其他相关史料进行辨析。在该方面最能说明问题的资料仍旧是周作人1945年《关于近代散文》的追记。在文中,周氏这样回忆他在燕大的授课内容:

我最初的教案便是如此,从现代起手,先讲胡适之的《建设的文学革命论》,其次是俞平伯的《西湖六月十八夜》,底下就没有什么了。……这之后加进一点(白)话译的《旧约圣书》,是《传道书》与《路得记》吧,接着便是《儒林外史》的楔子,讲王冕的那一回,别的白话小说就此略过,接下去是金冬心的《画竹题记》等,郑板桥的题记和家书数通,李笠翁的《闲情偶寄抄》,金圣叹的《水浒传序》。明朝的有张宗子,王季重,刘同人,以至李卓吾,不久随即加入了三袁,及倪元璐,谭友夏,李开先,屠隆,沈承,祁彪佳,陈继儒诸人,这些改变的前后年月现今也不大记得清楚了。㉕

由此可知,胡适的《文学革命论》、俞平伯的散文、《圣经》译文以及明清之际以金农、郑板桥、张宗子、“公安三袁”等人为代表的散文,是周作人在燕大国文系最初三年讲授的主要内容。按照周氏的回忆,这些内容应该是属于他“担任的国语文学”部分,但根据1923年“文学讨论”的英文名称——Modern Chinese Literature(可直译为“现代中国文学”)和Modern Chinese Literature and Composition(可直译为“现代中国文学与写作”),可知“国语文学”与“文学讨论”两门课程之间的界限也并非那么泾渭分明,极有可能是校方为了兼顾课程学时平衡和学生选课的方便而将一门课程拆分为两门。而到了1924年,这个侧重“现代中国文学”的“文学讨论”便被合并进“国语文学”Ⅰ~Ⅲ的课程序列中,而侧重“现代中国文学与写作”的“文学讨论”便被直接以“讨论与写作”的课程名称取代。燕京大学的新文学课程由此形成了侧重“鉴赏与历史规律总结”及侧重“写作和创造”两个路径的较为清晰的划分。后者因类同于周作人1917年年初到北大时“曾经坚决谢绝”的“国文作文”而为其所不喜,遂在以后几年中随着冰心等新师资的加入而逐渐放弃;前者则依照其学术旨趣而在以后几年陆续发展为“近代散文”和“新文学之背景”课程,并最终形成其在1932年在辅仁大学的学术讲演集《中国新文学的源流》。即便没有周氏“大概在这三数年内(指在燕大任教的前三年——笔者注),资料逐渐收集,意见亦由假定而渐确实,后来因沈兼士先生招赴辅仁大学讲演,便约略说过,也别无什么新鲜意思”㉖的说明,仅将周作人对课程内容的记述与《中国新文学的源流》进行比对,即不难发现《中国新文学的源流》的“源头”,其实正在其于燕大开设的“国语文学”“近代散文”“新文学之背景”诸课。由此我们亦可以发现周氏对散文这一文体的浓厚兴趣及在“中国的土”里寻求“新文学”之“根”的持久努力。

1922—1925年“国语文学”“讨论与写作”等新文学课程的开设,是中国新文学学科化的最早尝试。我们不禁要问,在如此之多的国立、私立和教会大学中,为什么恰恰是燕京大学首先进行了新文学的学科建制并开设新文学课程?这是一个需要专文展开的话题,在此姑且引用燕京大学毕业生郑骞对学校的回忆略作分析,他写道:

北京大学领导的新文化运动正在风起云涌,燕大中文系恰好“应运而生”,校务课务又是由西洋教士及学成归来的留美学生主持,他们都是当时所谓开明人士,中文系很自然的也就接受了新思潮新学风的影响。㉗

作为1919年成立于北京的教会大学,燕大很容易成为中外文化思潮交汇之地,其成立的时间又恰与新文化运动的高潮相重合,没有其他大学“破旧”方能“立新”的压力,故而较易接纳、引入新潮。燕大校长司徒雷登为美国人,其在美国接受教育,但出生、成长并长期任教于中国,熟悉并热爱中国文化;教务长刘廷芳为中国第三代基督徒,其幼年接受教会教育、青年留学美国并在哥伦比亚大学获得博士学位,既是白话诗人、文学研究会成员同时也是中国基督教新文化运动的核心人物,前者在后者的襄助下,将发展新文学课程作为推动其基督教传教事业的一部分,从而在客观上促进了新文学学科及相关课程的建立。

三 1925—1929:“新文学部”取消后的燕京大学新文学课程建设

新文学虽然在燕京大学踏出了学科化探索的第一步,但却未能像清华大学那样高擎起“创造我们这个时代的新文学”的大旗。1925年前后,随着文化界主潮从“文学革命”向“整理国故”的变迁,燕京大学的国文学科亦伴随“时势”的转移而悄然发生变化,这使得燕京大学这一时期的新文学课程呈现出复杂暧昧的面目。一方面,在该年颁布的《1925—1926燕京大学课程一览》中,取消了“中国古典国文”和“现代国文”部的划分而将二者合称为“国文部”,“中国新文学”的学科建制由此宣告结束;另一方面,新文学课程并未受到削弱,在国文系该年开出的“新生国文研究”“新生国语作文”“大二国文研究”“大二国语作文”“易经”“书法”“古文”“近代散文”“诗”“词曲”“文学讨论”“翻译”“日文初步”“日本文学”等十四门本科课程中,原属新文学部的课程不仅得到了保留,而且在整个国文系课程体系中占据了接近半数的比重。与此同时,俞平伯、沈尹默、沈兼士、沈士远、徐祖正等作家的名字开始出现在国文系的教职员名单中。他们担任的并不全是新文学课程,但仍使燕大国文系呈现出较为浓厚的新文学色彩。但在接下来的1926—1928年,随着前清翰林吴雷川就任燕京大学文学院院长及偏重中国传统国学研究的哈佛燕京学社的成立等校内局势的变化,新文学课程与传统国学课程分庭抗礼的局面基本结束。虽然新文学课程不断添设,但其速度已远远落后于传统考据学和文字训诂学的增长速度,其在国文系整体课程体系中的比重日益缩小。

根据1928年燕京大学国文系《课程一览》,该年国文系共开出“名著选读”“国故概要”“文字学”“修辞学与作文”“(中国)文学史”“文学概论”“先秦文学”“汉魏六朝文学”“唐宋文学”“近代文学”“诗名著选”“词曲”“小说”“戏剧”“习作”“诗的比较研究”“新文学之背景”“(中国)文学批评史”“近代文学之比较研究”“经学史”“经学通论”“音韵学”“形义学”“中学国文教学法”“说文研究”“考古文字”“苏诗研究”“陶诗研究”“语录文研究”“校勘学”“佛教文学”“初级日文”“高级日文”“日本文学”“梵文”“梵文初步”等四十门课程㉘,其中与新文学多少存在关联的课程约占四分之一。虽然较1925年比重明显缩小,但若将其置于“当时大学中文系的课程还有着浓厚的尊古之风,所谓许(慎)郑(玄)之学仍然是学生入门的先导,文字、声韵、训诂之类课程充斥其间,而‘新文学’是没有地位的”㉙历史语境中,其新文学教育依旧有着明显的优势。最为可观的,是该年度学校开出了“近代文学”“习作”“新文学之背景”“近代文学之比较研究”四门明确以新文学作为教学内容的课程,其具体情形如表3所示:

表3

而除去这些课程,该年度燕大课程表中还有若干不以新文学为主要诉求但涉及新文学内容的课程,如由杨振声、马键、沈士远、谢婉莹分组开设的“讲授自唐宋至近代之名著,并讨论其体例,尤注重练习,每两星期作文一次”的“名著选读”,由杨振声开设的“讲授辞格的分析、文章的体裁、批评的义例,并注重练习以求实用”的“修辞学与作文”,由俞平伯开设的“述小说史;使学生泛览并作札记而评定商榷之”,熊佛西开设的“选读中外著名剧本,比较其历史结构与规律”的“戏剧”,黄子通开设的“选读宋元明语录文,与近日白话体作比较的研究”的“语录文研究”以及周作人开设的“讲述日本文学变迁之迹……治本国文学者得资比较于日本古文学中获得国学研究之资料,于新文学中亦可以印证中国现代文学之演进,并考见其当来之趋势”的“日本文学史”㉛。而所有这些课程,都较为一致地呈现出以下规律。

其一,任课教师为有经验的新文学创作者。除去黄子通是主要做哲学研究的名师外,其余教师从周作人到杨振声、俞平伯、熊佛西、谢婉莹乃至马鉴和沈士远,莫不是新文学名家或新文化运动中的风云人物。由于他们均为新文学的参与者和亲历者,因而无论是对新文学知识谱系的总结还是对新文学创作经验的传承,这些教师都有自己的独特优势,也更容易对学生产生感召力。这种由新文学作家讲授新文学课程的做法,成为后来许多大学的通例,如苏雪林在武汉大学、老舍在齐鲁大学、废名在北京大学、沈从文在西南联合大学所讲授的新文学课程等。

其二,注重中外文学、新旧文学的融会贯通。这既是燕京大学国文系自建立以来一直执守的课程思路,同时也符合新文学发生的实际。无论是“新文学之背景”“近代文学之比较研究”“习作”,还是“戏剧”“语录文研究”“日本文学史”都具有这样的特点。而这一点,燕大较之当时的其他大学有着显著的优势。当时大部分大学的情形,正如杨振声先生所概括的:

自新文学运动以来,中国大学中新旧文学应该如何接流,中外文学应该如何交流,这都是必然会发生的问题,也必然要解决的问题。可是中国文学系一直在板着面孔,抵拒新潮。如是许多先生在徘徊中,大部学生在困惑中。这不止是文言与语体的问题,而实在是新旧文化的冲突,中外思潮的激荡。大学恰巧是人文荟萃,来调协这些冲突、综合这些思潮所在的,所以在文法两院的科系中,如哲学、历史、经济、政治、法律各系都是冶古今中外于一炉而求其融会贯通的,独有中国文学与外国语文二系深沟高垒,旗帜分明。这原因只为主持其他各系的教授多归自国外;而中国文学系的教授独深于国学,对新文学及外国少有接触,外国语文系的教授又多类似外国人的中国人,对中国文化与文学常苦于下手无从,因此便划成二系的鸿沟了。㉜杨氏指出的这些问题,尤其是“中国文学与外国语文二系深沟高垒”的情形,在特意请“一位懂得外国文学的中国学者去做国文门的主任,给他全权做改革的计划与实行”㉝的燕京大学则是不存在的。虽然燕大国文系之后的改革并没有完全按照1921年的规划进行,但“中西一治”、中外文学交融汇通的宗旨一直没有改变。

其三,重视写作课,注重新文学的“创造”。1931年12月30日,胡适在北京大学国文系演讲《中国文学过去与来路》时曾经指出:“近四十年来,在事实上,中国的文学,多半偏于考据,对于新文学殊少研究……文学有三方面:一是历史的,二是创造的,三是鉴赏的。历史的研究固甚重要,但创造方面更其要紧,而鉴赏与批评也是不可偏废的”㉞,这是作为新文学倡导者的胡适对于文学状况的基本认识,同时也对当时大学重视考据和历史研究而忽视新文学创造的倾向提出了含蓄的批评。在这样的语境中,燕京大学正好提供了另一向度的尝试。早在1922年,燕大校方即在写给管理委员会的年度报告中将“新文学部”目标概括为“培养受过训练的作家”(with the object of producing trained writers)㉟,虽然后来“新文学部”的学科建制被取消,但其宗旨和课程依旧被保留在了燕京大学后来的课程计划中。无论是“每两星期作文一次”的“名著选读”、“以白话文为限”的“习作”以及“注重练习以求实用”的“修辞学与作文”,还是“近代文学”“新文学之背景”“近代文学之比较研究”等课程中渗透的对新文学写作经验的总结,都无不贯穿着对“新文学创造”的注重。在这样的教育氛围中,“抱整理国故之志愿,而益有创作才能”㊱亦成为许多燕大学子的学业追求。

余论 不算影响的“影响”

在20世纪20年代多数大学国文系“所要造成的是国学的人才,而不一定是中国文学的人才。对于中国文学,他们所要学生做的是旧文学研究考证的工夫,而不及新文学的创进”㊲的历史语境中,燕京大学国文系的人才培养路径,是颇具先导性和启发性的。这一点,我们可以结合提出“创造我们这个时代的新文学”口号的清华大学国文系的情况作一比较分析。

1929年朱自清在清华大学国文系开设“中国新文学研究”课程,系目前学术界公认的中国大学正式开设新文学课程的标志,而这一课程与燕京大学国文部新文学课程之间存在偶然的和潜隐的联系(也许仅仅是一个巧合,但相关的史实链条确乎存在)。据北京大学陈平原先生考证,“1929年的春季,朱自清在清华开设‘中国新文学研究’课程,是了不起的创举;可背后的‘推手’,其实是文学院长杨振声。先有杨先生‘领导中国文学系走上一个新的方向’的决心,而后才有朱先生的新文学课程”㊳。而朱自清在1931年《清华大学中国文学系概况》一文中也明确提出“本系从民国十七年由杨振声先生主持,他提供一个新的目的,这就是‘创造我们这个时代的新文学’”㊴,以二者为依据,可以确定朱自清开设新文学课程是在杨振声影响下的举措。而杨振声“创造我们这个时代的新文学”的学科建设宗旨的提出,既是其长期思考的结晶,同时也是其广泛“参考国内各大学的国文系”的学科宗旨与课程体系认真考量比较后的结果。而两者都与其在燕京大学的任教活动不无关系。

1928年杨振声在出任清华大学中文系主任之前,曾对国内各大学中文系(国文系)的状况进行了综合考察并提出了三个“非文学也”的结论,即“注重于考订古籍,分别真赝,校核年月,搜求目录,这是校雠目录之学,非文学也”;“注重于文字的训诂,方言的诠释,音韵的转变,文法的结构,这是语言文字之学,非文学也”;“注重于年谱传状之核博,文章体裁之轫演,派别门户之分划,文章风气之流衍,这是文学史,非文学也”。㊵而据陈平原先生考证,这三个“不是”,“主要针对的是北大国文系。因当年的北大,确实分语言文字、文学、整理国故三大类。而且,就像杨振声所批评的,重‘文学史’而非‘文学表现上之艺术’”。㊶那么,接下来的问题是:既然杨振声认为北京大学的国文系不足仿照,那么能够为其提供较为正面的参照意义的“国内各大学的国文系”,又会是什么大学呢?鉴于当时国立、省立、私立大学的国文系多与北京大学情形相似的情况,我们推测其极有可能选择某些教会大学作为参照对象。在这种情形之下,校址毗邻清华并与清华一样跟美国存在密切渊源的燕京大学,必然会进入杨振声的视野。更为巧合的是,依据《燕京大学本科课程一览(1928—1929)》所提供的信息,杨振声出任清华大学国文系主任的同年(1928年),其正好也在燕京大学讲授“近代文学之比较研究”“修辞学与作文”“名著选读”三门课程。杨振声自1926年始进入燕京大学任教,其最初开设的是“国故选文”“修辞学”“文学史”㊷三门课程,两年后,其讲授的课程一变而为“名著选读”“修辞学与作文”“近代文学之比较研究”,足可见出燕京大学浓厚的“新学”氛围对他的濡染和影响㊸。尤为具有说服力的是,“近代文学之比较研究”的课程介绍中有“参证外国文学作品以求中国新文学之创造”㊹的表述,其与杨振声同年在清华大学提出的“创造我们这个时代的新文学”的国文系建设宗旨有异曲同工之妙。由此我们可以看出,1928年杨振声对清华大学国文系的改革和“创造我们这个时代的新文学”这一建系宗旨的提出,与其在燕京大学国文系进行的教研活动有着密切的关系。而根据陈平原先生在同一篇文章中的考证,1931年秋季学期首次开设“新文艺试作”课程,“很可能还是受清华国文系的启示,方才下定决心做起来的”㊺。而一旦北京大学开设新文学课程,其在全国大学国文系的示范意义,那是自不待言的。

综合前面的论述,我们可以发现:杨振声在燕京大学的教研活动是推动其对清华大学中文系进行改造的背景之一,其对清华中文系的改造又直接催生了朱自清“中国新文学研究”课程的开设;而清华大学“中国新文学研究”课程的开设,又间接启发了北京大学“新文艺试作”课程的开设。由这些既偶然又必然的史实联系,我们可以肯定燕京大学新文学课程的开设,在中国新文学学科发展史上,的确发挥了开创性的先导作用。也正是在这一意义上,我们将燕京大学在1922—1929年的新文学课程建设称为新文学的滥觞期。当然,并不排除同一时期还有其他大学也进行了类似的探索,有待我们进一步挖掘史料做出相应的梳理与考辨。

注释:

①王瑶:《〈中国现代文学三十年〉序》,钱理群、吴福辉、温儒敏、王超冰著《中国现代文学三十年》,上海文艺出版社1987年版,第1~2页。

②㊲㊴朱自清:《清华大学中国文学系概况》,《朱自清全集》第8卷,江苏教育出版社1993年版,第405、405、405页。

③因原始资料多已散佚,笔者开列这一名单的标准较为宽泛:凡课程计划中明确列入了新文学课程(包括现代文、白话文、语体文)的学校,不论其是否实际开出,均视为一种有意义的尝试。符合这一情形的学校有北京大学、复旦大学和北京高等师范,除北京大学在本文讨论的时间范围内未能实际开出相关课程已有明确结论外,其余两校情况尚待进一步考辨。此外,这一名单中亦包含事实讲授了新文学内容但其究竟属教学计划中明确开列的课程还是由教师基于个人喜好自主增加的内容尚不明确的学校,如杨振声和郁达夫1923年在武昌大学讲授的“现代文学”、叶圣陶1924年在福建协和大学讲授的新文学内容等。

④张传敏:《民国时期的大学新文学课程研究》,人民出版社2010年版,第65~66页。

⑤胡楠:《周作人与新文学的学院化:1917—1937》,复旦大学中国语言文学系2014届硕士学位论文,第33页。

⑥⑭李占京:《新文学课程在民国大学开设的时间问题及其他——兼与张传敏等人商榷》,《中国图书评论》2016年第11期。

⑦张传敏:《周作人在燕京大学的任职以及其他几个问题》,《中国图书评论》2018年第2期。

⑧《中国文学系课程指导书》,《北京大学日刊》1921年10月13日第4版。

⑨⑩《国立北京高等师范学校组织大纲、学则概要、学科一览及课程标准》(1922年)第31,11、18~28页。

⑪参见拙作《思想遇合与人事机缘——周作人任教燕京大学缘由考辨》(《文学评论》2013年第1期)及《燕京大学与“五四”新文学》(文化艺术出版社2015年版)。

⑫燕大公告中对该部的中文名称提法不一:1922—1923年的布告先后出现了 “中国新文学”(见于介绍学校机构及教职员的相关章节)、“国学系乙”(见于介绍课程的相关章节)、“白话文”(见于专门介绍该部的“特别布告”)三种提法;在1923—1924年的布告中,该部又被称为“现代国文”部。在英文文献中该部的名称则始终如一,均为“Department of Modern Chinese”。为行文简便起见,本文泛称该部时均以当时较为通用的、同时也是周作人回忆录中提到的“新文学部”名之,在引用历史文献时则仍使用原始文件中的名称。

⑬《燕京大学简章布告刊件·第11号》,北京大学档案馆馆藏资料,档案号YJ1921005。标点符号为笔者所加。此外,燕京大学在英文布告中亦郑重其事以两倍于中文的篇幅做了“Special Anouncements”,足见燕大对此事之重视。

⑮参见《周作人日记》(中),大象出版社1996年版,第251~271页。

⑯查胡适书信和日记,可知胡适1921年2月14日即受燕大委托致信周作人邀其担任该校“国文门”主任,而这一书信又是在胡适本人拒绝了燕大的邀约之后发出的,可知燕大计划此事的时间还应早于此日期(参见《胡适往来书信选》中华书局1979年版第123~124页及《胡适日记全编》第3卷,第568页)。另外,据《燕京大学简章》(1920年)所载信息,该年度国文系预科课程中已有“作文体分两类一文言一白话”字样,而本科课程中则有“四年级书牍各种应用之文字研究白话文章讨论时事问题学”的表述,可知将新兴的白话文学纳入国文系课程体系,是燕大校方筹划已久的事情(参见《燕京大学简章(民国九年秋季)》第34页)。

⑰该年度燕大在“中国新文学”部之外还并列设有中国古文学部、英语部、欧语部等机构,如若这个“中国新文学”部不讲新文学的内容,周作人在燕大将难以自处,更不可能连任十年之久。

⑱Annual Reports of the President and Deans to the Board of the Managers,June 1923,第16页。燕京大学档案资料,档案号YJ1921005。

⑲周作人:《琐屑的因缘》,《知堂回想录》,河北教育出版社2002年版,第467~468页。因1922年燕大新文学课程资料已佚,故仅能根据周作人回忆录并辅以燕大档案中保存的1923年课程信息进行推论。证之于后者,周作人的回忆录基本可靠,唯“文学通论”的准确名称应为“文学讨论”。

⑳㉕㉖周作人:《关于近代散文》,止庵校订《知堂乙酉文编》,河北教育出版社2002年版,第57、57、57页。

㉑Bulletin Announcement of Courses(1923—1924),燕京大学档案资料,档案号YJ1921005。

㉒依据Bulletin Announcement of Courses(1923—1924),该学年现代国文部有周作人、顾名和许地山三名教师,因许地山1923年8月被派往美国留学,故事实上该部仅有周作人和顾名两名教师。

㉓Bulletin Announcement of Courses(1924—1925),燕京大学档案资料,档案号YJ1924006。

㉔参见拙文《〈燕大周刊〉与“五四”新文学的互动》,《中国现代文学研究丛刊》2015年第9期。

㉗郑骞:《燕京大学中文系》,载陈明章发行《学府纪闻 私立燕京大学》,台北:南京出版有限公司1982年版,第13页。

㉘㉚㉛㊹《燕京大学课程一览(1928—1929)》,燕京大学档案资料,档案号YJ1928019。

㉙王瑶:《先驱者的足迹——读朱自清先生遗稿〈中国新文学研究纲要〉》,转引自朱乔森编《朱自清全集》第8卷,江苏教育出版社1993年版,第127页。

㉜杨振声:《为追悼朱自清先生讲到中国文学系》,《文学杂志》1948年第3卷第5期,1948年10月。

㉝胡适:《胡适致周作人信》,《胡适全集》第23卷,安徽教育出版社2003年版,第303页。

㉞胡适:《中国文学过去与来路》,《胡适全集》第12卷,安徽教育出版社2003年版,第218页。

㉟Annual Reports of the President and Deans to the Board of the Managers,June 1922,第10页。燕京大学档案资料,档案号YJ1921005。

㊱燕京大学国文系1926级学生李满桂(即后来享有“台湾戏剧之母”之称的李曼瑰)写给同班同学林培志的毕业寄语,《燕大年刊》1930年。

㊳陈平原:《六位师长和一所大学——我所知道的西南联大》,《大学有精神》,北京大学出版社2009年版,第92~93页。

㊵《清华中国文学会有史之第一页》,《国立清华大学校刊》1928年第22期,1928年12月17日。

㊶㊺陈平原:《知识、技能与情怀——新文化运动时期北大国文系的文学教育(上)》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2009年第6期。

㊷《燕京大学本科课程一览(1926—1927)》,燕京大学档案资料,档案号YJ1924006。

㊸据沈从文记述,1925年“武昌高等师范学校因杨振声、郁达夫两先生应聘主讲‘现代文学’,学生文艺团体因之而活动”(沈从文《湘人对于新文学运动的贡献》),虽然该校此年究竟有没有开设名为“现代文学”的课程仍需考辨,但二人对学生的新文学活动多有扶植应该是可以肯定的。

更 正

本刊2019年第5期刊发了姜云飞《“母子”关系的文学想象与政治隐喻——以杨刚和丁玲为例的考察》一文,现作者更正为姜云飞(上海财经大学人文学院)、张智慧(上海大学社会学院)。