民族音乐学理论(上)①

[美]蒂莫西·赖斯(Timothy Rice) 著 魏琳琳 译

“民族音乐学理论”,尽管它的名字我们耳熟能详,而且从事实上,它已在某些方面遍及我们的领域,但它尚未在我们的学科构想中确立牢固的地位。②的确,与民族音乐学中或为民族音乐学所引用的未经修改的“理论”相比,这一短语似乎极少使用。最低限度上讲,今天,民族音乐学涉及三种理论类型:社会理论、音乐理论和特定学科的民族音乐学理论。未经修改的源理论倾向于模糊民族音乐学理论的本质,并且,它使民族音乐学家在其著作中对理论的相关性和地位感到有些不确定,甚至可能感到不安,尽管他们明白其相关性和地位。

默文·迈克林(Mervyn Mc Lean)、露丝·斯通(Ruth Stone)和我最新的三本著作描述了我所担心的问题。在迈克林③的著作《民族音乐学先锋》中,他感叹道,“现在,美国民族音乐学理论满天飞”④,“这些理论主要来自一些外部学科”⑤,继而他认为,现在真正需要的是可靠的、简单的描述。⑥相反,在最近《民族音乐学》(Ethnomusicology)期刊中关于音乐和认同主题的文献综述中,我发现几乎没有引用学科之外的理论,甚至没有提到学科内的理论。⑦从有限的角度来看,民族音乐学几乎不能说是理论泛滥。尽管这个调查涉及面较小,说句公道话,如今美国民族音乐学家通常会广泛引用来自于各个学科的理论。

对其他学科理论的浅尝辄止会使我们从更重要的任务中分心,对于迈克林的提醒,斯通⑧在她的长篇调查《民族音乐学理论》中认为,“理论是对民族志描述细节丰富性的必要补充”。然而,她指出,在该领域中,尽管“许多民族音乐学家支持理论的中心性”,但“在大多数民族音乐学的记述中,理论性的讨论通常是简短和粗略的”⑨。如果理论是该领域的核心,为什么它会被简单地对待? 这不是一个逻辑问题,而是学科对理论的准确描述。我不想对个别著作进行进一步的批评,我认为,民族音乐学家常常引用学科外理论,以显示其著作的权威性和跨学科性,这无可厚非,但作为对象它很少被持续论证。⑩正如斯通⑪所说,“很少有民族音乐学家从事详细的理论探讨……这些……民族音乐学家绝对是少数”。

迈克林、斯通和我所说的理论指的是什么呢? 在大多数情况下,它是来自人文社会科学方面的理论,它们有着各自的名称:例如,社会理论、文化研究、批评理论、文学理论、语言学理论、心理学理论、后殖民理论、女权主义理论和哲学理论(或简称哲学)。在这些话语领域中,理论与各种思想(解构主义、解释学、结构主义、女性主义、具体化等)和“理论家”的名字有关:例如,早期的著作来自西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)、埃米尔·杜克海姆(Emile Durkheim)、克 劳 德·列 维-斯 特 劳 斯(Claude Levi-Strauss)、卡尔·马克思(Karl Marx)和马克斯·韦伯(Max Weber);更近的有阿尔君·阿帕杜莱(Arjun Appadurai)、霍米·巴巴(Homi Babha)、皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)、朱迪思·巴特勒(Judith Butler)、内斯托尔·加西亚·坎西利尼(Nestor Garcia Canclini)、雅克·德里达(Jacques Derrida)、米歇尔·福柯(Michel Foucault)、克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)、贝尔·胡克斯(bell hooks)、雅克·拉康(Jacques Lacan)、雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)等。⑫

这些理论家及其他们的理论提出了关于社会世界和文化世界大胆的说法,声称他们已经对社会和文化习俗进行了重新定位,或极大地改变了他们对社会和文化习俗的思考,并对许多研究领域产生影响。为了简单起见,我将所有的这些理论称之为“社会理论”,而不考虑它们在特定思想传统中的来源。诸多社会理论促进了“学科之间边界的模糊化”⑬,因为它们虽然可能源于人类学、历史学、语言学、文学研究、哲学、心理学或社会学,但在更广泛的课题上,许多学科的学者们已发现他们的见解是有益的。尽管科学理论并不总是受制于表现其形式方法的要求,但它们对于人类的基本问题还是勇于创新,并提出令人激动人心的主张,例如,意义如何产生并进行解释,文化如何被灌输并持续,自我和主体的本质,权力是如何行使并被抵抗以及心灵与身体之间、公众和私人之间甚至涉及物质世界和理想世界之间的关系。

虽然,诸多社会理论可能不需要通过实验的方法加以“证明”,但它们仍然可以通过对研究中出现的理论和数据之间的拟合(fit),对经验性的、实地性的、常规的定性研究进行指导、预示和阐明。⑭这种理论形成的例子包括:皮埃尔·布迪厄⑮的主张,他声称非语言的实践活动在文化传播中与语言表述一样重要;而米歇尔·福柯⑯的理念则认为,人类生活的某些方面被认为是“自然的”(例如性别),它们通过与强大机构相联系的话语而被构建。这些见解在特定的文化、社会和学科环境中产生,然后由其他领域的学者根据其潜在的实用性而用于自己的研究。诸多社会理论有:(1)在跨学科意义上,他们超越了他们的学科基础;(2)暗示新的观点,因此要求适用于特定情况,但不是证明本身;(3)阐释的生成,而非科学的解释;(4)对人类生活的“自然的”常识概念进行批判;(5)开放式和无限制的,在某种意义上,新意义的出现是随机的,而非频繁的;(6)他们对完全掌握一个学科而带来的挑战感到不满,有时还要与之进行斗争,或抗拒来自其所适用的学科或文化之外的东西。

一方面,迈克林、斯通和我之间存在分歧,另一方面,社会理论对民族音乐学的中心地位,说明了该领域的内部和外部存在着不同的概念。迈克林和其他抵制社会理论的人们似乎认为,民族音乐学或是他们特定的研究领域,或是他们的边界内的文化。那么,社会理论似乎是一种需要被抵制的入侵者。那些倡导社会理论相关性和中心性的人们似乎认为,民族音乐学在其知识来源方面是无限的;通过研究音乐在构筑他们生活中的重要性和角色的贡献,他们已经接受了格尔茨(Geertz)关于学科之间与多学科之间存在模糊边界的概念,并渴望参与关于人类艺术、生物、文化和社会生活性质的共同的、共享的、跨学科的对话。⑰对于这些学者而言,按照他们的理解,社会理论存在于民族音乐学的领域之内。⑱

然而,无论人们将该领域视为存在边界还是没有边界,民族音乐学都是一种衍生性的学科,它依赖于从人类学和其他领域中所借用的理论,其自身的理论生成能力相当薄弱,这种观点似乎仍然存在。而且,该观点很难用引证进行说明,因为它经常出现在会议和研讨会的讨论中,但对于学科与理论的关系以及我们集体对音乐理论化的能力,可能存在一种自卑的情结。本文的目标之一是,通过更清晰地理解我们已知的理论,以此帮助我们排除这些情绪,并在此过程中,帮助我们培养一种更有活力的理论传统。⑲

该过程的第一步,便是让我们停止使用未经修改的“理论”一词。特别强调的是,民族音乐学理论需要进行更清晰的界定,并能够得到持续的关注。当我们意识到这一点,我们便可以更好地认识民族音乐学理论,并且与它以及一些社会理论打交道。因此,我们在该学科中便可以产生更多的思想,更积极地作出贡献,使人文与社会科学进行活跃的、一般性的跨学科对话。我希望,关注民族音乐学理论将使每个民族音乐学家都能够对它进行精细而集中的思考,并使他们认识到这种理论化并不是一种在该领域进行强制性的借用(欢迎或不受欢迎),而是作为每个民族音乐学家所渴望的一种非常必要的贡献之一。

民族音乐学历史的理论

在我的理论类型列表中,最缺乏的可能是科学理论;这是因为,我相信大多数的民族音乐学家已经不再有规律地使用它。在民族音乐学早期,从1950年到1980年(如果我们算上比较音乐学,那是在1950年之前),民族音乐学家当时在科学和音乐理论的领域内工作。然而,自20世纪70年代后期以来,这些形式的理论在很大程度上已经被社会理论所取代,尽管可以肯定那时仍然存在科学理论和音乐理论的倡导者⑳。㉑在更早的时期,该领域一些最具影响力的人物认为,民族音乐学家是在一个科学的框架内工作,民族音乐学是一门科学,确实,它是一门比较科学。孔斯特㉒将民族音乐学称为“我们的科学”。阿兰·梅里亚姆㉓写道:“民族音乐学家实际上是对音乐的科学化。”布鲁诺·内特尔㉔把民族音乐学定义为“音乐历史的科学”。曼特尔·胡德㉕创造了“硬度标尺”(hardness scales),这使民族音乐学家能够根据声音的许多维度可靠并客观地比较来自世界各地的音乐。然而,在1980年左右,民族音乐学中出现了一个远离科学的“阐释转向”,这是在社会科学中对实证主义批判理论和大陆哲学攻击的回应。今天,我们很少谈及一种科学理论中产生的假设;相反,我们关注的是具有代表性的危机,那些来自不同社会和历史立场下对真理的多重观点、意义的解释、反思个人经验深度的探索等。当它被忽视时,这种“范式的转变”可能是民族音乐学理论混乱的一个来源。

梅里亚姆的助手之一迈克林最近写道:“作为一门学科,民族音乐学更关心的是科学而不是艺术。它欣赏外来音乐形式,它们固有的价值,甚至希望推广它们,这可以发挥一小部分作用,但它不是必要的……(科学)为学问提供必要的思想框架。”㉖他批评民族音乐学领域“从描述性转移到理论性”,从“是什么”“在哪里”转到“如何”“为什么”的非生产性转变。㉗迈克林没有注意到从科学理论到社会理论的范式转变,或者,即便他注意到了,他也反对它。此外,他对科学的理解有误。虽然科学的基础需要描述“是什么”和“在哪里”,然而,由于物理世界中有“为什么如此”“如何这样的”被充分检验的理论,使人类的思想获得了力量。如果民族音乐学确实建立在科学之上,正如他声称的那样,那么我们将以敏锐而精确的方法,在理论中观察、测试和实验关于音乐行为和实践的原因和方法。如果我们这样做,除了少数例外,是在过去,而不是现在。㉘当我们考虑民族音乐学理论时,重要的是要记住,这种大约从1980年科学理论及方法向解释学和社会理论的转变,同时,这种转变标志着,也确实导致了专门用于音乐分析、记谱和田野工作方法的出版物的减少。

尽管很受欢迎,在斯通㉙对“民族音乐学理论”的评论中,她对科学理论与社会理论也没有进行明确的区分。除了少数例外,她关注民族音乐学家对社会理论的使用,尽管她没有这样表述。虽然这些理论在其方向和主张上是解释性而非科学性的,她采用了科学理论(方法、方法论、解释力)及主张的修辞手段对它们进行描述,它们都在不同程度上显示了“科学的态度和方法”㉚。相反,将科学理论与社会理论区分开是有用的,因为,一方面,每一种理论导致在方法和程序方面的要求和期望不同,另一方面在事实或真理声明方面的要求和期望也有所不同。很多科学理论的主张可以通过实验和观察进行测试和验证;在观察和实验环境中重复确认后,科学家认为理论是一种“事实”,至少直到将来的观察推翻它为止。另一方面,正如斯通指出的那样,社会理论为我们提供了指导特定研究的“方向”和“假设”,帮助我们提出有趣的“研究问题”。社会理论“照亮了”一些事物,同时掩盖了其他的事物。它并没有产生事实,而是让我们考虑其他的解释。正如哲学家保罗·里科尔㉛所说,“在绝对知识和解释学之间有必要进行选择”㉜。

什么是民族音乐学理论?

民族音乐学理论涉及对通常意义上的音乐(可能是声音)、特定的音乐传统、一系列相关社群中的音乐,或者与音乐有关的认知的、艺术的、体验的、社会的、文化的、政治的和经济的议题、主题和过程所进行的描述、分类、比较、解释和概括的书写。民族音乐学理论可能源于科学的、社会的或音乐的理论,但从根本上讲,它并不是从其他学科中借用思想,虽然它可能作为一个出发点需要这样做。同时,它可能源于我们自身的和前人的实地观察。换句话说,它可能完全来自于民族音乐学领域,很少或不涉及社会理论。然而,无论它的根源是什么,民族音乐学理论是完整且必不可少的领域,而不是可选择的门面。㉝

我们没有清楚地认识到民族音乐学理论本质的原因之一,可能是它经常隐藏在我们的著作中。在本文中所阐述的民族音乐学理论领域的一部分目的是,使我们所有人在所有的著作中都能够写出明确的民族音乐学理论。理论不应该是“一个杰出的民族音乐学家的重要标志”㉞,而是每个民族音乐学家知识工具包被认可的一部分。某种形式的民族音乐学理论总是蕴含在我们特定的研究之中,并且是不可避免的,但是当它一旦被明确时就会更有效地促进了该领域的进步。正如斯通㉟所说:“理论是民族音乐学探究的基础,甚至隐含的理论都与我们田野工作时做出的分析有关……最终,理论可以使思想透明,增强知识交流的质量。”

正如斯通所建议的,民族音乐学理论的书写至少包括与民族音乐学家之间的对话。实质上,这些理论化采取这样或那样的形式(显式或隐式):(1)我已经阅读了你的著作,我发现它与我相关,这就是我要采用它的方式;(2)我已经阅读了你的著作,我认为它存在局限,如果对我提供的一些新的想法或观点加以考虑,它的视野会有所扩大;(3)我已经阅读了你的著作(以及所有书写该主题其他人的著作),我认为这些研究存在着巨大的差距,我建议采取一种新的方法。正是通过这种对话(即以这种方式进行理论化),我们可以建构民族音乐学的知识能力,对我们特定的音乐传统和通常意义上音乐的研究做出有力的、激动人心的、难忘的和有洞察力的结论。当我们忽略了这些对话时,该领域知识的丰富性就会受到损害。在我们自身的对话中,如果没有明确的民族音乐学理论的发展,那么该领域是危险的,它只是一个连续的、拥有各地字符报道的总和,一种拥有昙花一现趣味的学术新闻,但很少或没有长远的成果。

民族音乐学理论的领域

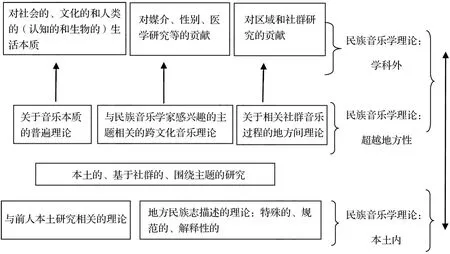

民族音乐学理论最近三十年的发展,可以通过考察它在“民族音乐学理论领域”(图1,见下页)而得到最好地理解。㊱今天,民族音乐学的核心,是一个基于一个或多个地方环境的田野研究的学科。因此,我认为,民族音乐学理论领域的中心应被民族音乐学研究的重心所占据:地方性的、个案的、民族志的(或历史的)研究、基于社群的研究和围绕主题的研究。㊲正是从这些本地的、特别的研究中,我们已经建构,并可能会继续建构这个学科,这里需要阐明的正是这些研究和民族音乐学理论之间的关系。图1右侧的图表表明,民族音乐学理论有三个概念性的定位:地方性的研究(within local studies)㊳、超出地方性的研究(beyond local studies)和跨学科的研究。跨学科研究可能有助于更一般的社会理论和科学理论,对区域性研究或诸如媒体研究、性别研究、教育、认知、医学等领域都有所帮助。㊴箭头表示在该理论领域内发生的变化。在我看来,地方性内部研究的民族音乐学理论有助于超越地方性的民族音乐学理论,反之亦然:超越地方性的民族音乐学理论,几乎不可避免地以隐含或明确的方式为地方性研究和我们的理论化提供信息。

民族音乐学理论领域的图表并没有明显的叙事顺序;它当然不应该从左上到右下进行“解读”。该图表意在作为一个整体,虽然乍一看很难理解。然而,写作需要强加叙事秩序。在该领域中,从概念中心开始,各种位置呈现出这样的顺序:地方的、个案的研究,并以人类生活性质的一般性理论结束:

1.地方性的、单一的(个别的)(idiographic)研究;

2.关于音乐本质的一般性理论;

3.地方民族志研究中的民族音乐学理论;

4.与前人地方性研究相关的理论;

5.关于相关社群音乐过程的地方间理论及其对社群和地区性研究的贡献;

6.关于音乐的跨文化理论与民族音乐学家感兴趣的许多主题及他们对这些主题的一般研究之外的贡献;

7.关于社会的、文化的和人类(认知的和生物的)生活本质的一般性理论。

图1 民族音乐学理论的领域

地方性的、单一的(个别的)研究

我们的地方性的、个别的研究最低限度上讲,可以被这样理解,它们存在两个维度:第一,它们基于社会或社群的形式;第二,它们处理一个或多个主题或议题,并围绕着这些主题或议题,在民族音乐学研究中取得了历史性的成果。

作为一种社会科学,民族音乐学倾向于把人们的社群作为研究的起点;这与强调对个人、音乐作品、曲目或体裁作为起点的其他一些音乐学科形成对比。例如,即使我们将重心放在个体身上,就像许多人所做的那样,我们倾向于对一个社群进行研究:弗吉尼亚·丹尼尔森㊵对乌姆·库勒苏姆(Umm Kulthum)与埃及民族主义有关的研究;斯蒂文·洛扎㊶对提托·普恩特(Tito Puente)关于在拉丁裔社群流行音乐流派的研究;弗兰克·米切尔(Frank Mitchell)对于夏洛特·弗里斯比(Charlotte Frisbie)和戴维·迈克阿利斯特(David Mc Allester)关于纳瓦霍文化的自传研究(Mitchell,1978)等。㊷斯通㊸列出了不同社群以及其他“研究对象”,例如个体、歌曲、曲目、事件、音乐过程,如即兴演奏和音乐体裁,但我更倾向于讨论,民族音乐学家喜欢将每一个研究对象嵌入到社群或社会的总体概念之中。㊹

我们基于对社群研究的组织基础有四种社群类型:(1)地理上界定的社群,如国家、地区、城市、城镇和村庄;(2)根据民族、种族、宗教和亲属关系(家庭)而界定的社群;(3)围绕共享的风格、亲和力、品味或实践,如朋克摇滚、冲浪、摩托车赛车或芭比娃娃㊺而形成的社群;(4)组织成为机构或在机构内部的社群,如音乐团、学校和音乐学院、录音和广播公司、礼拜场所、军队、监狱、俱乐部和酒吧。当民族音乐学理论以地方社群研究而书写时,反过来,该理论可以对相同或类似社群的更广泛的、超越地方的音乐理论化作出贡献。

地方性的、个别的研究的第二个维度,主要是围绕民族音乐学家组织他们著作的主题展开,诸如音乐与认同、音乐的教与学,音乐的政治、性别与音乐以及更多的主题。据我统计,目前民族音乐学家研究的不同主题有四十多个。㊻阿兰·梅里亚姆在他1964年的《音乐人类学》一书中创造了这些主题(其中有12个)的第一个综合性清单。从某种程度上讲,大多数主题我们仍然研究,包括关于音乐的本土概念、音乐家的社会行为、音乐的意义和音乐的学习。20世纪70年代,出现了事件分析、城市音乐与流行音乐、个体音乐家、对音乐作出回应的情感、精神欣快和恍惚以及一些其他的主题。20世纪80年代,随之产生了性别、音乐的历史、个体能动、认同、媒体和技术。20世纪90年代,政治和权力、离散族群和全球化也进入到主题的列表之中。在21世纪开始的十年中,旅游与战争、暴力和冲突有关的音乐,以及与疾病和艾滋病毒/艾滋病流行相关音乐的使用变得突出。

斯通㊼指出,一些学者将这些主题称为理论,也许是因为这个原因,她在对民族音乐学理论的研究中考虑了其中的一些。她称之为性别、种族和认同“理论方向”和“议题”,并承认它们“与我们以前考虑的其他(社会)理论有所不同”㊽。事实上,它们的顺序不同;它们根本就不是理论。重要的是要把这些主题与社会理论加以区别,社会理论是她的书的主要焦点,并形成了大多数民族学家今天工作的一般知识环境。在这些主题或问题中,每一个都可能与社会理论发生联系[例如,斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)1996年关于认同,让·皮亚杰(Jean Piaget)和B.海尔德(Barbel Inhelder)1969年关于学习理论和阿尔君·阿帕杜莱(Arjun Appadurai)1996年关于全球化],但认同、学习和全球化并不是理论。它们是可以运用社会理论研究的主题,并且这些主题会产生特定学科的民族音乐学理论,从而可以阐明每个地方性研究所特有的问题。

这两个维度,社区和主题组成了我们所有的地方性研究的问题。想到这,我们现在可以研究理论是如何进入这些研究的。第一个,也是最明显的方式就是民族音乐学家通过普遍理论已经创造出音乐的本质。

关于音乐本质的普遍性理论

民族音乐学通过超越地方的民族音乐学理论的书写,对理解音乐的本质作出了非常重要的贡献。其主要的和最重要的介入是在西方学术界已持续超过半个世纪之久的针对该理念的争论,他们认为,对于音乐本身而言,它只是或主要是一种艺术形式,在效果上追求玄幻、神秘的感觉,很少或没有“社会或公民意义”。㊾通过采用来自其他领域的社会理论,并将其与民族音乐学家在数百甚至数千个特定的研究中所了解的把音乐作为人类行为和实践的性质相联系,我敢说到目前为止,关于音乐的本质,与研究西方音乐艺术的历史音乐学家们所创造的理论相比,我们已经为人类生活创造了一个非比寻常的、拥有更加丰富画面的理论。除此之外,民族音乐学家教导我们,它贬低音乐,或者,也许,甚至主要只是把它作为一种艺术。

民族音乐学理论的其中一种形式包含关于音乐基本性质的隐喻。㊿与音乐是一种艺术的隐喻的说法相对立的是,通过参照西方哲学传统特定的流派,民族音乐学家曾提出了许多其他竞争性的隐喻来实现他们对音乐本质的理解。

·音乐是一种娱乐形式,一种可能起源于西方常识的理论,但随后它又被转化为一种嵌入在结构-功能主义社会理论中的理论。[51]

·音乐是一种能够具有意义的符号系统,它来自于哲学符号学和语言符号学学说。[52]

·音乐是一种社会行为,因此它的结构可能与其他社会结构和行为(来自马克思·韦伯和列维-斯特劳斯结构主义等)具有同源性或相似性。[53]

·根据布迪厄的实践理论[54],音乐是一种非语言实践,可以在言语话语之外,创造出性别个体和其他社会建构的主体性。

·音乐是一种可以被理解为意义的文本,它来源于利科(Ricoeur)的现象学与诠释学和格尔茨(Geertz)的解释人类学[55]。

使用隐喻不是民族音乐学家书写关于音乐本质的普遍理论的唯一方式。有时,民族音乐学理论告诉我们什么是音乐,或者它是如何呈现的。这里列举一些实例。

·根据马克思主义,音乐的特殊形式和效果取决于它的生产手段。[56]

·“大规模的经济和政治结构与音乐表演的本地化微观过程相联系并广泛调节”[57],这一说法可能受到马克思主义思想和伊曼纽尔·沃勒斯坦[58]世界-体系理论的影响。

·根据杜克海姆、布迪厄、吉登斯和其他人的观点,当音乐表演时会组成社群。[59]

·根据列维-斯特劳斯结构主义和其他人的理论,音乐结构反映了文化的和社会的结构。[60]

·根据杜克海姆、布迪厄和其他人的观点,音乐表演建构、产生社会结构和文化价值[61]。

·根据阿米里·巴拉卡(Amiri Baraka)、哈罗德·克鲁兹(Harold Cruse)、康奈尔·韦斯特(Cornel West)等人以及作者与之合作的音乐家们的观点,“爵士乐(总体上,和……音乐)……总是已经指向权力关系”[62]。

借用社会理论帮助他们对音乐的本质提出这些普遍性的主张,民族音乐学家不需要道歉,尽管他们有时会这样做。通过在细致的民族志和历史研究的基础上应用社会理论,民族音乐学家们忙于潜在的、具有重要意义的、特定学科的民族音乐学理论。当然,在其他学科,我们的同仁也在做同样的事情:借用来自他们的原来学科领域之外的社会理论,有助于帮助他们提出新的问题,并以新颖的和富有成效的方式看待他们的研究对象。

有时,民族音乐学家声称,音乐的本质似乎是具体学科的,并不明显地与特定的社会理论有什么瓜葛。列举一个例子,本杰明·布林(Benjamin Brinner)在他关于爪哇佳美兰音乐家们的书中对音乐能力进行了密集的理论化探讨。[63]其中,他提出了普遍性的主张,认为“兴奋可能是音乐互动更广泛的目标之一”[64]。这种相互作用可能有“正面或负面的性质,是一种要实现或无法避免失败的目标”[65]。在该书中,这不是他所做的最重要的理论工作,但是,对于那些对特定情况下音乐家之间的互动产生兴趣的人来说,这可能是一个关于音乐本质的有趣的普遍理论,有待进一步检验和在其他特定情况下运用。无论如何,它是民族音乐学理论的一个例子,为了建构我们的学科,这将是一个值得进一步关注的想法。

显然,关于音乐普遍本质的民族音乐学理论并不缺乏。在民族音乐学理论领域内,这一部分的主要缺陷可能是,对这些理论进行思考而产生的未解决和未回答的一些问题。例如,我们如何理解关于民族音乐学理论中音乐本质的问题? 它们是否被视为“事实”,就像生物科学家把进化论作为经过一个世纪或更多重复观察而能证明的事实?[66]它们的理论是否仍然需要通过应用到更多的地方、特定的环境中进行验证,或者我们把它们作为不再需要验证的假设? 它们需要被充实和批评吗? 他们提出了什么问题? 值得为它们烦恼吗? 它们是否已被取代,变得不再相关? 对上面提到的每一种民族音乐学理论,我们的回答可能不同。民族音乐学理论的薄弱不在于众多类型理论的存在,而在于我们对它们的批判性考查。对这些民族音乐学理论,我们没有进行充分的对话,无论是从我们特定的地方性研究角度,还是将它们放在一起进行彼此交流。对这些理论中的每一个理论,以及它们对该学科、对于本地研究和特殊研究的影响进行更多的理论对话,肯定会将关于音乐普遍本质的民族音乐学理论放在更稳固的基础上,并使我们对自我理论化的力量和重要性增添信心。

(未完待续)

注释:

①本文的翻译与发表已获作者蒂莫西·赖斯(Timothy Rice)、文章初次发表刊物Yearbook for Traditional Music(《传统音乐年鉴》)及ICTM(国际传统音乐学会)的授权,原文刊载于《传统音乐年鉴》,2010年第42卷,第100—134页。

②在这里和本文其他地方,我无法抵抗地使用“我们的”这个字眼,因为我认为,一个学科是由学者群体之间的对话构成的。但我想特别小心、特别是在这个论坛上指出,可能不幸的是,我所说的学科会话,不仅在美国、英国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰和非洲的部分地区,而且在国际论坛上都要用英语表示。ICTM 会议生动地说明了,不同的国家和语言传统,一定程度上造成了不同民族音乐学在世界各地普遍存在。ICTM 是一个理想的机构,目的在于创建他们之间的跨学科对话。美国民族音乐学会(SEM)鼓励这种对话,其尝试包括2005年第五十周年会议[见TravisJackson,“Rearticulating Ethnomusicology:Privilege,Ambivalence,and Twelve Years in SEM,”Ethnomusicology,2006(50/2),pp.280-286.]及其在墨西哥城的2008年年会,其使用口号是“无边界的民族音乐学”,一些会议还配备了同声传译,以及用西班牙语发表的论文,表示许多人希望将对话扩大到世界各地的所有角落。

③Mervyn Mc Lean,Pioneers of Ethnomusicology,Coral Springs,FL:Llumina Press,2006.

④同③,第337页。

⑤同③,第259页。

⑥在本叙述中,来自新西兰的杰出民族音乐学家迈克林(Mc Lean)是其他人的代名词,他们反对将社会理论输入到民族音乐学的学科。这样的论点很少出现在印刷品中,在我的经验中,更多的是在人际交往和休闲交流中被表达。从这个意义上,他是一位优秀的民族音乐学理论家。[例如,Mervyn Mc Lean,“Towards the Differentiation of Music Areas in Oceania,”Anthropos,1979(74),pp.717-736;Mervyn Mc Lean,“Towards a Typology of Musical Change:Missionaries and Adjustive Response in Oceania,”World of Music,1986(28/1),pp.29-43.]

⑦Timothy Rice,“Reflections on Music and Identity in Ethnomusicology,”Muzikologija(Musicology)(Belgrade),2007(7,),pp.17-38.

⑧Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,Upper Saddle River,NJ:Pearson/Prentice Hall,2008,p.225.

⑨同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,2008,p.ix。

⑩为了建立知识的权威性,如果是庸俗华丽的话,我也参考并采用了实际功能“简短和粗略”的社会理论,当时,也就是几年前,我申请了一项微少的补助金,以资助我在保加利亚正在开展的一个项目的后续实地调查研究,这是一些非常基本的而且是徒步进行的项目,但非常必要。我的申请如实地描述了研究任务,它的性质相当平淡,尽管该话题比较宽泛,但我认为值得调查。但是,我的申请遭到了拒绝。第二年,我在申请书里添加了一些相关的但确实不是必要的被引用的社会理论,我得到了这项资助金。很明显,在其他一些领域,那些美国审查资助申请的学者们认为,民族音乐学家应该与他们一起广泛参与共同感兴趣的主题和议题的跨学科讨论。

⑪同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,2008,p.ix。

⑫我知道,除了少数例外,这个列表可能会重新列上一个已被称为白色或高级或欧洲中心理论的系统,这是一个受到包括民族音乐学家在内的许多学者批评的系统[见例如Steven Loza,“Challenges to the Euroamericentric Ethnomusicological Canon:Alternatives for Graduate Readings,Theoryand Method,”Ethnomusicology,2006(50/2),pp.360-371.]。这样做,我描述了民族音乐学的过去,而不是我和他人对未来的希望。没有一个民族音乐学家会反对洛扎(Loza)所呼吁的形成一个更广泛的,更具包容性的社会理论愿景,特别是在民族音乐学家研究的特定文化或文化领域中创造的理论进行特殊的思考。但为了实现这个愿景,我们每个人不仅要支持(也许要进行翻译,因为有其他法国理论家)我们最喜欢的却被忽视的社会理论家,而且用他们的理论来书写我所谓的“民族音乐学理论”。只是从欧洲中心规范之外倡导社会理论的相关性,可能会不知不觉地重现来自权威的“简短和粗略”的论证,这些论证甚至是大多数民族音乐学对待规范的特点。

⑬Clifford Geertz,The Interpretation of Cultures,New York:Basic Books,1973.

⑭广义上,我用泰勒·比克福德[Tyler Bickford,“Call and Response-Revisited(Ethnomusicology and Empiricism),”Ethnomusicology,2010(54/2),pp.345-346.]所倡导的“经验性的”这个词,指的是基于观察和体验的任何研究,例如民族志田野工作,而不是狭义上的基于实验的研究。

⑮Pierre Bourdieu,Outline of a Theory of Practice,Trans.Richard Nice Cambridge:Cambridge University Press,1977.

⑯Michel Foucault,The History of Sexuality,New York:Pantheon Books,1978.

⑰我所呼吁的共同对话,提出了包容和排斥的关键问题(同②,Travis Jackson,“Rearticulating Ethnomusicology:Privilege,Ambivalence,and Twelve Years in SEM”,2006.)。黛博拉·王(Deborah Wong,Speak It Louder:Asian Americans Making Music,New York:Routledge,2004,p.304.)也指出,这种距离存在于我们研究的社群中的知识分子和音乐家(他们自己是知识分子)之间的对话和斗争,这种距离可以被听到,并且导致了“政治行为、社会责任和理智的思想”。与此相关的是,哈里斯·伯格(Harris Berger)(pers.comm.)的建议是对“只寻求对社会生活而产生的一般见解的理论工作和那些进一步从事社会批评或追求激进议程的理论形式”进行区分。

⑱与安东尼·西格(Anthony Seeger)和蒂莫西·泰勒(Timothy Taylor)的对话帮助我阐明了这一点。

⑲研究方法凌驾于理论之上,达到了无以复加的程度,即便理论被讨论了一些,但毫无疑问理论讨论存在严重不足,我们领域的许多主要的概述[Jaap Kunst,Ethnomusicology:A Study of Its Nature,Its Problems,Methods and Representative Personalities to Which Is Added a Bibliography,The Hague:M.Nijhoff.(3rd enlarged ed.ofMusicologica,1950),1959;Bruno Nettl,Theory and Method in Ethnomusicology,New York:Free Press of Glencoe,1964;Mantle Hood,The Ethnomusicologist,New-York:McGraw-Hill,1971;Helen Myers,Ed.Ethnomusicology,Volume1:An Introduction,The Norton/Grove Handbooks in Music,New York:W.W.Norton,1992.]已导致了民族音乐学理论本质的混乱。即使这些作者所说的理论往往只是一个主题或一个议题,我们围绕这些主题或议题的工作已经明确(例如:性别和音乐、城市音乐、音乐的教和学),没有过多参考我们自己发展的理论或借鉴其他学科来帮助我们了解这些过程。梅里亚姆(Alan P.Merriam,The Anthropology of Music,Evanston,IL:Northwestern University Press,1964.),内特尔(Bruno Nettl,The Study of Ethnomusicology:Twenty-nine Issues and Concepts,Urbana:University of Illinois Press,1983.)和斯通(同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,Upper Saddle River.)都是例外。

⑳例如,前者参见Judith Becker,Deep Listeners:Music,Emotion,and Trancing,Bloomington:Indiana University Press,2004;Michael B.Bakan,“Measuring Happiness in the Twenty-First Century:Ethnomusicology,Evidence-Based Research,and the New Science of Autism,”Ethnomusicology,2009(53/3):pp.510-518.后者参见Michael Tenzer,Analytical Studies in World Music,New York:Oxford University Press,2006.和两者间Simha Arom,Polyphonies et polyrhythmiesinstrumentaisd'Afriquecentrale:Structure et méthodologie,Paris:SELAF,1985.

㉑感谢迈克尔·唐泽(Michael Tenzer)提醒我,西姆哈·阿罗姆(Simha Arom)的著作在这里是相关的。在个人通信中,唐泽(Tenzer)写道:“他一直坚持使用严格的方法来形成涵盖科学的、社会的和音乐的理论。以这种方式,他系统地逐一排除可能性,以确认由音乐创作者明确验证的结论。”

㉒同⑲,Jaap Kunst,Ethnomusicology:A Study of Its Nature,Its Problems,Methods and Representative Personalities to Which Is Added a Bibliography,1959,p.1。

㉓同⑲,Alan P.Merriam,The Anthropology of Music,1964,p.25。

㉔同⑲,Bruno Nettl,The Study of Ethnomusicology:Twenty-nine Issues and Concepts,1983,p.11。

㉕同⑲,Mantle Hood,The Ethnomusicologist,1971。

㉖同③,Mervyn Mc Lean,Pioneers of Ethnomusicology,Coral Springs,2006,p.21。

㉗同③,Mervyn Mc Lean,Pioneers of Ethnomusicology,Coral Springs,2006,p.331。

㉘见Judith Becker,“Ethnomusicology and Empiricism in the Twenty-first Century,”Ethnomusicology,2009(53/3),pp.478-501;同⑳,Michael B.Bakan,“Measuring Happiness in the Twenty-First Century:Ethnomusicology,Evidence-Based Research,and the New Science of Autism”,2009,民族音乐学中“科学(再)转向”的前景。

㉙同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,Upper Saddle River,2008。

㉚同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,Upper Saddle River,2008,p.220。

㉛Paul Ricoeur,Hermeneutics and the Human Sciences,Trans,and ed.John B.Thompson,Cambridge:Cambridge University Press,1981,p.193.

㉜科学理论和社会理论之间差异的简写特征略去了许多细微之处。其中一个比较有趣的是科学上基础主义和自由主义之间的冲突,前者与卡尔·波普尔(Karl Popper)对企图篡改理论而不是通过反复观察证明它们的警告有关,后者与托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的观点有关,他说,“篡改理论适用于逻辑研究,而不是经验研究”,这并不符合事实上科学实践的方式。(Robert W.Proctorand E.J.Capaldi,Why Science Matters:Understanding the Methods of Psychological Research,Maiden,MA:Blackwell Publishing,2006.)我要感谢UCLA 地理和空间科学、物理学和天文学教授以及数学教授威廉姆·纽曼(William I.Newman),为我们对科学中的“事实”和“真理”的讨论,并为我提供引用的出处,其中包含了一个非常有用的哲学科学概述,特别是它适用于心理学的定性研究,并且,也可能扩展到音乐的民族志研究。

㉝“民族音乐学理论”这个标签并不意味着“民族音乐学”一直对于我们学科而言是一个准确的或适当的名称。这个标签曾带来了一些严重的麻烦。在民族音乐学学会2005年年会上,我主持的一场讨论在矛盾中结束:近来,“民族音乐学”这个术语在美国学术界已得到相当广泛地理解和采用,给予了我们一个名称上的认同,从而在思想上和学术工作中得到了实际的好处。有些人想改变我们学科的名称,但在这个时候不行。那些对“民族音乐学理论”惯用语不满意的读者可以称之为“人类学-音乐理论”或“世界音乐理论”或“文化-音乐学理论”或类似的名称,这是我一直以来推崇的想法。

㉞同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicolo-gy,2008,p.ix。

㉟同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,2008,p.xii。

㊱在研究领域中,我使用普遍意义上的“场域”隐喻,它是学术探究的沃土。以这种方式阐明,它可能被分析成一个“文化生产场域”(Pierre Bourdieu,The Field of Cultural Production:Essays on Art and Literature,Ed.Randall Johnson,New York:Columbia University Press,1993.),即一个由经纪人、规则、阶层、正统/非正统观点和信念实践所构成的社会空间。这将会充满吸引力,但目前我还没有专研此项目。

㊲对历史的研究在我们的领域中变得越来越重要,但我认为,其核心原则源于同步的民族志研究。该核心实践逐渐渗透到我们书写的那类历史中。也就是说,历史研究倾向于基于社群和围绕主题的研究。有时候,使这种论证更加自信可能变得比较困难,但是,民族音乐学中对历史的研究,其优势体现在开设具有历史性的课程以及田野工作、诸多方法论的研究生课程。

㊳这就是赖斯之前在《音乐体验与民族志中的时间、地点、隐喻》(“Time,Place,and Metaphor in Musical Experience and Ethnography”)中所提到的地方的、区域的、国家的、全球的(local,region,national,global),详见 Timothy Rice,“Time,Place,and Metaphor in Musical Experience and Ethnography,”EthnomusicologyVol.47,2003(Spring-Summer,No.2),pp.151-179.——译者注。

㊴尽管我将民族音乐学理论置于社会的、文化的、认知的和生物学理论的一般领域内,但是,从术语到详细的音乐分析和解释的一切事物中,音乐理论仍然是发展民族学理论中重要的方法。音乐理论试图解释音乐如何被结构化,在人文主义者和社会科学家们从事的最具吸引力的工作中,音乐理论揭示使这些结构存在的认知的、心理的、生物的和创造过程,并允许它们被感知和践行。

㊵Virginia Danielson,The Voice of Egypt:Umm Kulthüm,Arabic Song,and Egyptian Society in the Twentieth Century,Chicago:University of Chicago Press,1997.

㊶Steven Loza,Tito Puente and the Making of Latin Music,Urbana:University of Illinois Press,1999.

㊷这里,我似乎在反对自己。在赖斯(同㊳,Timothy Rice,“Time,Place,and Metaphor in Musical Experience and Ethnography”,2003。)论文中,我试图去界定“以主题为中心”的音乐民族志的参数。但是,在该论文中所提到的有关自我或主体是一个彻底的社会性的自我,因为它从自身产生,并把自身重新连接到一系列新兴的社会单位和社群之中。

㊸同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,2008,p.20。

㊹在本文中,我对露丝·斯通(Ruth Stone)的“民族音乐学理论”论述提出了很多论点。我之所以如此源于对她极大的尊重,因为她可以说在近25年来是第一个认真地、不间断地尝试将民族音乐学理论用一种系统的方式论述的人。之前,对此进行相关讨论的是阿兰·梅里亚姆(同⑲,Alan P.Merriam,The Anthropology of Music,1964。)和布鲁诺·内特尔(同⑲,Bruno Nettl,The Study of Ethnomusicology:Twentynine Issues and Concepts,1983。)。我这样做是本着友好的精神,但我们都主张富有成效的学科性对话。作为对克劳德·列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)的回应,她的论点值得好好思考。

㊺参见Mark Slobin,Subcultural Sounds:Micromusics of the West,Hanover,NH:Wesleyan University Press,1993;Shari Caudron,Who Are You People?A Personal Journey into the Heart of Fanatical Passion in America,Fort Lee,NJ:Barricade Books,2006.

㊻民族音乐学会(SEM)网站(http://webdb.iu.edu/sem/scripts/home.cfm)列出了90多个“主题和理论类别”。国际传统音乐学会(ICTM)网站(http://www.ictmusic.org/)列出了专门讨论主题的研究小组有10个,其中6个研究小组专门讨论社群(世界各地区),2 个研究小组结合两者进行研究。

㊼同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,2008。

㊽同⑧,Ruth Stone,Theory for Ethnomusicology,2008,p.145。

㊾“社会或公民意义”短语来自1980年版的《新格罗夫音乐和音乐家词典》中斯帕肖特(F.E.Sparshott)关于音乐美学的令人愉快的美文。他继续讽刺地说到,“当艺术声称自主权时,它可能是一个标志,它愉快地接受了其文化范围外围的地方。”(F.E.Sparshott,“Aesthetics of Music,”The New Grove Dictionary of Music and Musiciansvol.1,ed.Stanley Sadie,New York:Macmillan,1980,p.123.)

㊿同㊳,Timothy Rice,“Time,Place,and Metaphor in Musical Experience and Ethnography”,2003。

[51]同⑲,Alan P.Merriam,The Anthropology of Music,1964。

[52]Thomas Turino,“Signs of Imagination,Identity,and Experience:A Peircean Semiotic Theory for Music,”Ethnomusicology,1999(43/2),pp.221-255;Jean-Jacques Nattiez,Music and Discourse:Toward a Semiology of Music,Princeton,NJ:Princeton University Press,1990.

[53]Alan Lomax,Folk Song Style and Culture,Washington,DC:American Association for the Advancement of Science,1968;Anthony Seeger,“Sing for Your Sister:The Structure and Performance of Suya Akia,”The Ethnography of Musical Performance,ed.Norma McLeod and Marcia Herndon,Norwood,PA:Norwood Editions,1980,pp.7-43.

[54]Jane C.Sugarman,Engendering Song:Singing and Subjectivity at Prespa Albanian Weddings,Chicago:University of Chicago Press,1997.

[55]Marina Roseman,Healing Sounds from the Rainforest:Temiar Music and Medicine,Berkeley:University of California Press,1991.

[56]Peter Manuel,Cassette Culture:Popular Music and Technology in North India,Chicago:University of Chicago Press,1993.

[57]Christopher A.Waterman,Juju:A Social History and Ethnography of an African Popular Music,Chicago:University of Chicago Press,1990,p.3.

[58]Immanuel Wallerstein,World-systems Analysis:An Introduction,Durham,NC:Duke University Press,2004.

[59]Kelly M.Askew,Performing the Nation:Swahili Music and Cultural Politics in Tanzania,Chicago:University of Chicago Press,2002.

[60]Judith Beckerand Becker A.L.,“A Musical Icon:Power and Meaning in Javanese Gamelan Music,”The Sign in Music and Literature,ed.Wendy Steiner,Austin:University of Texas Press,1981,pp.203-215.

[61]Anthony Seeger,Why Suya Sing:A Musical Anthropology of an Amazonian People,Cambridge:Cambridge University Press(Republished by the University of Illinois Press,2004),1987.

[62]同⑰,Deborah Wong,Speak It Louder:Asian Americans Making Music,2004,pp.318-319。

[63]Benjamin Brinner,Knowing Music,Making Music:Javanese Gamelan and the Theory of Musical Competence,Chicago:University of Chicago Press,1995.

[64]同[63],Benjamin Brinner,Knowing Music,Making Music:Javanese Gamelan and the Theory of Musical Competence,1995,p.206。

[65]同[63],Benjamin Brinner,Knowing Music,Making Music:Javanese Gamelan and the Theory of Musical Competence,1995,p.207。

[66]进化论生物学家恩斯特·梅尔(Ernst Mayr,What Evolution Is.New York:Basic Books,2001,p.264.)写道:“‘进化理论’是否应该再被使用是非常可疑的。任何时间这种进化都在发生,这个事实被毫无疑问地确定,把它称之为一种理论已变得不合理……关于(共同血统、物种形成和自然选择)的科学论证……根本不会影响到这个基本结论,即进化的事实确实如此。”