上海工部局公共乐队创建初期的五位指挥(上)

宫宏宇

内容提要:自20世纪90年代初始,上海工部局公共乐队就是中国近现代音乐史研究的一个焦点话题。但中外学界所聚焦的大多是梅百器(Mario Paci)1919年接手后的工部局公共乐队,对梅氏的几位前任及其事工却大都语焉不详。本文将视野投向工部局公共乐队草创时期的五位指挥,意在考察清末民初西洋专业乐人在沪的经历,重构晚清上海西洋音乐图景。

上海工部局公共乐队在20世纪90年代初期就已成为国内外学界关注的话题,迄今为止,除了至少三部专著外①,以其为题的中外文博硕士论文也有数篇。②但仔细观察一下目前可见的研究成果,我们也不难注意到其中存在的一些不足。中外学者所聚焦的多是意大利人梅百器(Mario Paci,1878—1946)1919年接手后的工部局公共乐队,对梅百器的几位前任及其事工虽说有所涉及,但大都语焉不详。本文将视野投向工部局公共乐队草创时期的五位指挥,以1850年创刊的英文周报《北华捷报》(The North China Herald)、1864年 发 行的《北华捷报》日刊版《字林西报》(The North China Daily News)所刊登的有关工部局公共乐队的报道和上海公共租界工部局董事会会议记录、工部局年报及其他相关中西文档案资料为主要依据,并以同时期海内外出版的相关文章、报道以及当今西文相关研究著述等相互佐证。旨在通过考察清末民初西洋专业乐人在上海的生活经历和音乐历程,达到重构晚清上海西洋音乐生活图景的目的。

一、让·雷慕萨(Jean Rémusat)——上海工部局公共乐队第一任指挥、上海租界早期音乐活动的灵魂人物

让·雷慕萨(Jean Rémusa)这个名字对熟悉上海工部局公共乐队早期历史的人来说,不应陌生。他是上海1843年11月开埠后最早到来的并已在西方有一定声誉的专业长笛演奏家和作曲家之一。早在1867年出版的由比利时音乐学家、作曲家费提斯(F.J.Fétis)编辑的《世界音乐家传记及作品目录》第七卷中就有介绍他的词条。③

雷慕萨1815年5月11日生于法国西南的港口城市波尔都(Bordeaux),1830年10月25日(十五岁时)考入巴黎音乐学院,随长笛演奏家、乐器制造家让-路易·图鲁(Jean-Louis Tulou,1786—1865)学长笛。1832年17岁时在比赛中获首奖。之后即以独奏家的身份在欧洲音乐会舞台上多次出现。1835年在巴黎曾和李斯特及其学生同台演出过。之后又在法国指挥家、作曲家路易·朱利安(Louis Antonine Jullien,1812—1860)的交响乐队工作。在抵达上海之前,雷慕萨已在巴黎出版过长笛教科书④,并且已有在欧洲大歌剧院任职的经历。如他先是在伦敦皇后剧院(The Queen’s Theatre,London)担任长笛首席,该剧院关门后,雷慕萨于1853年转任巴黎抒情剧院(Theatre Lyrique,Paris)乐队的长笛首席。⑤雷慕萨与19世纪中期法国作曲家也有交往。据最近出版的一部关于柏辽兹的专著称,雷氏与柏辽兹私交似乎也甚笃,1852年6月他申请布鲁塞尔音乐学院长笛教授一职时,柏辽兹还为他写过一封热情洋溢的推荐信。⑥

韩国鐄先生在《上海工部局乐队研究》提到雷慕萨1880年9月卒于上海,“可见他到上海的时间不长”⑦。事实上,雷慕萨早在1864年或1865年就到上海了。⑧他的到来为丰富上海早期西侨音乐生活起到了极大的作用。法国人亨利·絮贝尔(Henri Zuber,1844—1909)在1867年3月15日的通信中,提到了荷兰副总领事哥老司(Theodorus Kroes,1822—1889)的 夫 人“主持一个小小的团体……这个团体的成员有勒穆查(Remusat)先生(即雷慕萨)、克诺普(Knop)先生和博维(Beauvais)先生等人,他们分别演奏长笛、小提琴和大提琴,与哥老司夫人弹钢琴相搭配”。⑨

雷慕萨在创建音乐社团和专业音乐机构上的贡献最为显著。这从上海早期的西文报刊对他的音乐活动的不断报导即可看出。如《北华捷报》就常常报导他领导的上海“爱乐协会”(The Philharmonic Society)的音乐会活动。⑩法国《乐评周刊》和英国的音乐报刊从1869年起也开始提及雷慕萨在上海的音乐活动,特别是他领导“上海爱乐协会”的演出活动。⑪

图1 1872年4月28日法文《乐评周刊》上有关雷慕萨在上海音乐活动的报道

1873年1月,雷慕萨意外从马上摔了下来,摔断了锁骨,“上海爱乐协会”不得不将原已计划好的一次音乐会推迟,可见其在业余音乐社团中的重要性。⑫雷慕萨扶植“上海爱乐协会”的举措也得到了上海爱乐人的赏识。1869年,为感谢雷慕萨指导“上海爱乐协会”有方,乐队的成员还专门从巴黎订制了以下这个由长笛制作家路易·洛特(Louis Lot,1807—1896)制作的18K金制的长笛(编号1375)赠给他。⑬

图2 The Jean-Pierre Rampal 18k Gold Louis Lot no.1375 from 1869⑭

需要指出的是,雷慕萨是以职业音乐家的身份来上海寻求发展的,所以他指导上海各类音乐协会的演出活动并不完全是义务性的,据“上海爱乐协会”1870年1月11日的组委会议记录显示,该协会1869—1870年音乐季就曾付给雷慕萨白银286.68两,作为其指挥的报酬,而其他人则完全是义务性的。⑮由于有了雷慕萨这样专业音乐家的指导,上海租界外侨的音乐生活除得到了极大的丰富外,西侨业余乐手在整体演出水平上也有了明显的改观。以“上海爱乐协会”为例,该会虽是个业余组织,但雷慕萨就对这个组织抱有不小的希望。“他的计划是在凉爽的季节尽可能每月都组织一场音乐会。”⑯在他的指导下,“爱乐协会”的演奏水平的确提高得很快,到1870年代初期就已经尝试着演奏大型的管弦乐作品,如海顿、莫扎特、贝多芬的交响曲,贝里奥的小提琴协奏曲,贝多芬的歌剧序曲,以及当时在欧洲流行的意大利和法国歌剧选曲,如唐尼采蒂《拉美穆尔的露琪亚》(Lucia di Lammermoor)、奥柏(Daniel Auber,1782—1871)《波尔蒂契的哑女》(La Muette de Portici)、贝里尼(Vincenzo Bellini,1801—1835)《梦游女》(La Sonnambula)等歌剧选曲。⑰据《北华捷报》1874年2月12日的长篇乐评,该乐社在1874年2月还演奏过贝多芬《第八交响曲》的前三个乐章,这虽然并不是贝多芬的作品第一次在上海上演,但也因此深受《北华捷报》乐评者的好评。⑱

雷慕萨本人以及他指导的“上海爱乐协会”不仅在上海租界演出,他们还计划到海外巡演。如1872年的英文《音乐标准报》和法文《乐评周报》就刊登有雷慕萨率团要到日本演出的消息。⑲

雷慕萨指挥的“上海爱乐协会”除了为寓沪的西侨定期演奏外,还为寓沪西人的业余戏剧组织伴奏、提供开幕曲和间奏曲。如1874年1月27日,新建后的上海兰心大剧院首次启用时,“爱乐协会”的业余乐手们应邀在雷慕萨的指挥下演奏了门德尔松序曲《艾萨来耶尔》(Athalie,Op.74)中的《祭司进行曲》(Kriegsmarsch der Priester)、布瓦尔迪厄(Francois Adrien Boieldieu,1775—1834)《巴黎的让》(Jean de Paris)中的前奏曲、约翰·施特劳斯的圆舞曲等。⑳

身为一个音乐学院毕业的专业的长笛手,雷慕萨对管乐当然情有独钟。上海“业余管乐协会”(The Amateur Wind Instrument Society)就是他发起的。㉑雷慕萨的确很早就与上海“管乐协会”的演出活动有联系。如1873年3月英人爱美剧社在德侨协和俱乐部演出时,雷慕萨领导的“业余管弦乐队”担任起了伴奏的任务。《北华捷报》乐评人不仅对当晚的音乐大加赞赏,还特别提到雷氏所选曲目“极其恰当”。㉒1878年5月16日举行的“上海管乐协会”年会上,他又被推举为该协会组委会的成员。

雷慕萨对上海“业余管乐协会”的活动的确非常热心,他甚至无偿将自己的一个房间让给“协会”会员排练时使用。㉓在他的领导下,“上海管乐协会”在19世纪70年代演出活动频繁。但与“上海爱乐协会”多注重严肃的交响乐作品不同,他指挥的“上海管乐协会”演奏的曲目以通俗性的舞曲和歌剧选曲为主,如在1874年5月举办的一场管乐音乐会中,他们演奏了匈牙利作曲家贡格尔(Joseph Gung’l,1810—1889)的华尔兹舞曲、法国作曲家奥柏的《皇冠上的钻石》序曲等。㉔几年后,在1877年5月举办的第三届年度花卉展上,雷慕萨和他的“上海管乐团”一连两天都在午间奏乐,所奏的曲目除了贡格尔的华尔兹、波尔卡外,还演奏了库特(Charles Coote,1831—1916)的方阵舞曲(Quadrille)、戈佛雷(Daniel Godfrey,1831—1903)的华尔兹和加洛普(Galop)等舞曲。此外,他们还演奏了包括亚当姆(Adolphe Adam,1803—1856)的歌剧《我若我王》(Si J’etais Roi)序曲、唐尼采蒂(Gaetano Donizetti,1799—1848)《鲁克蕾莎·波吉亚》(Lucrezia Borgia)选曲。㉕

除了担任上海“爱乐协会”和上海“业余管弦乐队”的指挥外,雷慕萨还参与了上海万国商团乐队(Shanghai Volunteer Band)的组建以及成立后的演奏活动。在1874年9月26日上海万国商团乐队举行的会议上,雷慕萨甚至接受了担任该乐队队长的任命。但是,他当时就提条件说,为了让乐队办得更好,商团必须任命一两位专业乐手,而且每周至少排练一次。㉖

除了担当乐队指挥外,作为长笛演奏家的雷慕萨也时常与在上海的几个专业乐人一起举办独奏或室内音乐会。早在1866年,《北华捷报》就有他在上海举办音乐会的报道㉗,澳门的报纸也刊登有他同年6月在澳门开音乐会的新闻。㉘1872年7月21日的伦敦《音乐标准报》也刊登有“法国长笛演奏家雷慕萨在上海很成功地举办数场音乐会”的消息。㉙之后数年,他又和寓沪专业乐人英国管风琴手乔治·芬顿(G.B.Fentum)、荷兰小提琴师伊伯格(I.C.H.Iburg)及到上海巡演的乐人一起开过多次独奏、合奏音乐会。㉚雷慕萨和他歌唱家的女儿也一起举办音乐会。其女演唱的罗西尼清唱剧《圣母悼歌》(Stabat Mater)中的二重唱、雷慕萨的长笛独奏都给上海听众留下了深刻的印象。㉛

值得一提的是,雷慕萨的专业虽是吹长笛,但他也颇具作曲才能,创作有不少长笛音乐作品,其中包括长笛练习曲、独奏曲、长笛与小提琴二重奏曲和长笛与钢琴重奏曲等作品出版且存世。㉜他根据威尔第歌剧《茶花女》咏叹调改编的长笛曲《茶花女随想曲》(La Traviata Caprice)以及他根据罗西尼歌剧《灰姑娘》改编的《罗西尼优雅 主 题 幻 想 曲》(Fantaisieélégante sur un thème de Rossini,也称《灰姑娘主题幻想曲》)至今仍常被出版、录音并由长笛名家在音乐会上演奏。㉝

图3 1873年6月21日《北华捷报》上关于雷慕萨在上海举办音乐会的报道(局部)

图4 ㉞

雷慕萨的专业音乐技能以及他极强的组织能力使他进入了上海工部局当权者的眼帘。1878年底工部局决定重新建立公共乐队后,雷慕萨顺理成章地于1879年元月被任命为该乐队首任专职指挥。同年1月8日《字林西报》上就刊登了乐队演出的广告。

事实上,雷慕萨在正式上任之前就开始为工部局公共乐队工作。他所做的第一件事就是利用他和女儿在中国香港、澳门和菲律宾举办音乐会的机会,为工部局公共乐队招募乐人。虽然他在澳门没有招募到任何乐手,但他在马尼拉却招到了他所需要的乐人。㉟1879年2月,他带领工部局管乐队为上海英人爱美剧社演出的数出喜剧演奏了序曲及幕间曲。其中3月27日的那场,他指挥演奏了包括意大利作曲家唐尼采蒂的《鲁克蕾莎·波吉亚》和法国作曲家勒科克(Alexandre Charles Lecocq,1832—1918)的《昂格夫人的女儿》(La fille de Madame Angot)在内的歌剧选曲。1880年2月初在共济会堂举办的音乐会上,雷慕萨还指挥上海“爱乐协会”的业余乐手们演奏了海顿的《第三交响曲》。㊱可惜雷慕萨在1879年元月任上海工部局公共乐队指挥一职后,还没来得及大显身手,就因患痢疾于1880年9月1日凌晨猝死于上海南京路的私人寓所。他的去世在上海引起了不小的轰动。在洋泾浜圣若瑟教堂9月2日举办的隆重的葬礼上,二十排上海义勇队员和炮手在教堂外持械列队迎柩。教堂内举行悼念仪式时,不仅公共租界和法租界的总董事和法国总领事统统出席,连在沪的比利时、西班牙、奥匈等领事及上海的名人政要也都在场。追悼仪式结束后,雷慕萨的灵柩在乔治·兰宁(George Lanning)指挥的工部局管乐队和礼炮的伴奏下,移往上海的外国人墓地安葬。㊲

二、梅尔吉奥尔·维拉(Melchior Vela)——活跃在上海乐坛18载的上海工部局公共乐队第二任指挥

雷慕萨去世后被任命为工部局公共乐队指挥的是西班牙人梅尔吉奥尔·维拉(Melchior Vela),此人是对19世纪八九十年代上海租界音乐生活贡献非常大的专业音乐家。与雷慕萨一样,维拉也有过在欧洲大歌剧院工作的经历。他曾是意大利米兰斯卡拉歌剧院的首席小提琴手,其夫人马蒂尔德(Matilde Milani-Vela)则是该剧院的首席女高音,也曾在多所意大利歌剧院演唱。㊳维拉夫妇“后来还作为‘意大利皇家剧院’(Royal Campagnie Italienne)的成员于1881年3月到过日本,在横滨歌德座及筑地训盲院等地巡回演出过。日本当时发行的英文报纸《日本新闻》在3月底到4月初的那一段时间里,对此刊载了大量的广告和评论文章,尤其对维拉的精湛的小提琴演奏大加赞赏”。㊴

维拉是1880年12月和太太一起抵达上海的。次年元月夫妇二人就开始参加来沪巡演的意大利皇家歌剧团在兰心大剧院的演出。维拉担任“乐队”指挥并弹奏钢琴㊵,维拉太太则是剧团的第一号女高音。从《北华捷报》1881年1月6日的报道可以看出,拉小提琴出身的维拉显然钢琴也弹得很不错。在1月5日的演出中,他一边指挥一边担任钢琴伴奏,他弹奏威尔第整部《游吟诗人》全凭记忆,一次谱都不用看,给在场的听众留下了深刻的记忆。1月28日晚,他和寓沪的另外两位乐人为威尔第《茶花女》一剧演奏的《前奏曲》和一些幕间曲也同样受到了《北华捷报》乐评人的好评。

除了担任伴奏外,维拉还于1881年2月和以上提到的长期寓沪的伊伯格、芬顿等十多位音乐家在戒酒会堂举办了由他指挥的专场音乐会。音乐会上除韦伯的《魔弹射手》(Der Freischütz)序曲外,还演奏了包括阿迪悌(Luigi Arditi,1822—1903)的圆舞曲、威尔第歌剧《西西里晚祷》(Vespri Siciliani)和《弄臣》(Rigoletto)中的咏叹调、奥博(Daniel Auber,1782—1871)的《皇冠钻石序曲》等曲目。㊶

作为女高音歌唱家的维拉太太在来华之前也有不凡的经历。早在1873年,她就在意大利热那亚(Genoa)著名的卡洛费利切剧院(Teatro Carlo Felice)演出过威尔第的《假面舞会》。㊷她到上海后也十分活跃,从《北华捷报》当时的报道也可以看出,她的各类演出从一开始就受到了上海外侨们的热烈欢迎。如在1881年1月5日上演的唐尼采蒂的歌剧《拉美穆尔的露琪亚》中,担任女主角的维拉太太给上海的听众留下了极好的印象,据《北华捷报》1881年1月13日关于该剧演出的报道,维拉太太“第一次出现在上海舞台就受到了上海观众的热烈欢迎”。她同年1月12日在里奇兄弟(Luigi and Federico Ricci)的《鞋匠与仙女》(Crispino e la Comare)中扮演的安妮塔一角也同样受到《北华捷报》乐评人的热情赞誉。除了在歌剧中扮演角色外,维拉太太后来也经常参与租界的音乐会活动,仅她参与的独唱音乐会就有多次。㊸

维拉是在1881年2月底被正式任命为工部局公共乐队指挥的,但他迟至同年5月才到上海就职。维拉最初的工作表现似乎并没有得到上海外侨的完全认可(如刊登在1881年3月1日的《北华捷报》上的消极的评论)。㊹但维拉接手工部局公共乐队后,的确做了很多工作。他数管齐下,在乐队人员的编制上、演奏乐器的配备上及乐手的培训上着手。工部局管乐队始建时,仅有乐手约10人。维拉上任后,首先从欧洲购入乐谱、乐器、服装,同时又效仿他前任雷慕萨之举,南下马尼拉招募了19名菲律宾乐手,并亲自对他们进行了严格系统的训练。㊺同时,他还试图引进欧洲乐手,如1883年一名叫达·科思塔(Da Costa)的葡萄牙短号手加入,次年,他又延揽另一名欧洲乐手(Hegrat)协助其训练乐队。㊻

维拉对工部局公共乐队的长期发展也有自己的打算,在他到任后的第二年(即1882年),他就向工部局提出要增设一支弦乐队,并向工部局公共乐队委员会提交了购买弦乐器(倍大提琴、大提琴、中提琴)的计划书。㊼在他的鼓动下,1883年,工部局公共乐队果真成立了一个由24名乐手组成的小型交响管弦乐队,并在博物馆路(今虎丘路)的兰心大剧场举行了首场演出。㊽1883年12月3日,维拉夫人在上海共济堂举办的第一场“大型音乐会”(Grand Concert)上,这支管弦乐队亦到场助兴。㊾到1885年,工部局公共乐队演奏的曲目已达到“25首序曲、78首选曲、72首进行曲、82首华尔兹舞曲、28首波尔卡舞曲以及一些法国舞曲”。㊿两年后(即1887年),工部局公共乐队演奏的曲目更是增加到了671首。其中除了相当简单的序曲外,还增加了大型交响曲改编曲和马祖卡等各类舞曲。[51]

维拉指挥的工部局管乐队当时的主要工作是定期在公共租界上海工部局和法国公董会所管辖的公共花园、市政厅、跑马场、赛艇会、板球场和乡村俱乐部演奏。[52]但为了创收,他们也为私人庆典或婚丧嫁娶等场合提供音乐表演,也为当地的音乐和戏剧社团及来访的演出团体伴奏。如1883年9月15日,英国“罗夫特斯歌剧团”(The Loftus Opera Troupe)在上海演出吉尔伯特和萨立文(Gilbert and Sullivan)的轻歌剧《爱奥兰茜》时,为其伴奏的就是维拉指挥的工部局管乐队。[53]1889年5月,来自澳大利亚的“艾米·舍尔文歌剧团”(The Amy Sherwin Troupe)在上海演出古诺的歌剧《浮士德》时,伴奏的也是维拉指挥的工部局管乐队。[54]据1895年《工部局年报》提供的数据,1895年,维拉领导的工部局铜管乐队仅在公共花园就举办了122场午后和晚间音乐会。此外,还参加了万国商团的游行11次,跑马场奏乐8次,板球场奏乐9次,赛艇会奏乐3次,花卉展奏乐2次,为私人演奏31次。小型交响管弦乐队演出115场,所演奏的各类乐曲多达464首。[55]

与其前任雷慕萨一样,维拉也不乏创作才能。他1890年代后期为澳门军乐队创作的《澳门颂》(Macao Hymno)(见下图)至今仍保存在澳门档案馆。该曲在1897年至1901年间至少被澳门驻军军乐队在其每两周举办的音乐会上演奏过五次。维拉还为上海开埠五十周年庆典创作过进行曲《上海五十周年纪念》(Shanghai Jubilee)。他创作的歌曲也曾在香港等地教堂庆典仪式上被人演唱。[56]

图5 维拉《澳门颂》(Macao Hymno)

上海工部局公共乐队的历任指挥中,除了1919年9月接任的梅百器外,维拉的任期最长。在他任职后期,由于财政收支的问题,维拉的工作受到了极大的影响。这从他提交给工部局公共乐队委员会的最后一份工作报告中可以很清楚地看出。在1898年,工部局的管乐队共演奏171场,管弦乐队135 场。所演奏的曲目与1887年相比,明显减少了许多,只有395首。其中序曲40首,其他各类选曲80首,华尔兹舞曲95首,四步舞曲、波尔卡、嘉洛舞曲50首,进行曲80首,其他未分类乐曲50首。[57]

维拉的长任期中,也曾数度提出辞职。他刚任工部局公共乐队指挥不久,就曾因为工作量和薪资的问题,于1882年4月向工部局总办正式提出“不愿意续订指挥的聘约,除非他每月的薪俸增加到150两”。他的理由是工资太低,“靠目前的薪俸,他无法生活。当他来上海时,他估计每月能从交响乐团领取50两,但他在这方面落空了。于是他只得寄希望于收若干名学生,但只有三四名,因为他的全部时间都花在乐队上了。”工部局董事会同意他的请求后,他才决定续约。[58]在上海工作了18年后,[59]维拉终于决定于1899年初辞职回意大利。1899年3月21日晚,维拉夫妇在兰心剧院举办了他们在华的最后一场音乐会,之后离开上海。[60]

值得一提的是,维拉离职后,仍然放不下工部局公共乐队的工作。他离开上海不久还在回意大利的路上就于1899年6月从印度给工部局公共乐队委员会写信,“对于雇请一支由锡克人或果阿人组成的新乐队的可能性提出了他的看法”。同年8月,他又向工部局公共乐队委员会建议雇用意大利乐师。1900年初,他甚至致信工部局公共乐队委员会,表示愿意考虑重新加入工部局公共乐队。对此,工部局董事会决定由魏德迈写信给他,“在指出现状的同时建议他提出再聘用的申请,明确地说明新协议中他所要求的条件。与此同时,对作为一次试验,聘请意大利乐师为一支弦乐队四重奏组的问题,他也许可以提出意见,说明除薪津外,大概费用是多少。”同年6月,维拉提交了他的一封非正式的来信,信中提出了他准备重新担任指挥的一些具体条件。但由于这些条件不被工部局董事会接受,维拉再度担任工部局公共乐队指挥的计划最终还是落空了。[61]

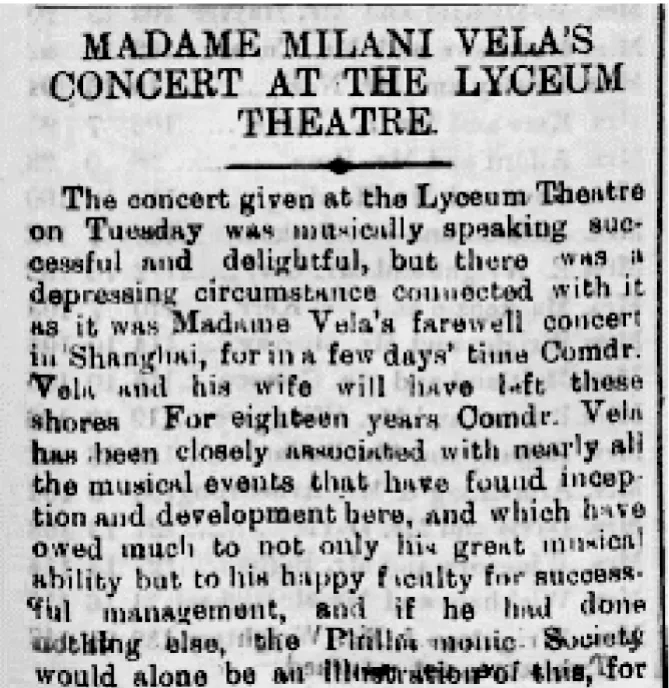

图6 《北华捷报》上关于维拉夫妇在上海举办告别音乐会的报道(局部)

(未完待续)

注释:

①榎本泰子(Enomoto Yasuko)著,赵怡译:《西方音乐家的上海梦:工部局乐队传奇》,上海辞书出版社,2009;汤亚汀:《帝国飞散变奏曲:上海工部乐队史,1879—1949》,上海音乐学院出版社,2014;王艳莉:《上海工部局乐队研究》,上海音乐学院出版社,2015。

②笔者所见过的英文博士论文就有:Mengyu Luo,Shanghai Symphony in“C”Major(1879—2010),Ph D Thesis,Loughborough University,2010;Puiling Pang,Reflecting Musi-cally:The Shanghai Municipal Orchestra as a Semi-Colonial Construct,PhD Thesis,The University of Hong Kong,2015.

③F.J.Fétis,Biographieuniverselle des musiciens et bibliographiegénérale de la musique,Vol.7,Paris,1867,p.229.

④Jean Rémusat,Méthode Complète de Flûte,Alphonse Leduc,c.1860.

⑤Janet M.Green,Musical biographies(Toledo:Irving Squire,1908),p.208.关于雷慕萨之生平及音乐背景,韩国鐄先生最早提及,所引述的资料为上注Francois J.Fétis,Biographieuniverselle des musiciens et bibliographiegénérale de la musique,Paris,1875。详见韩国鐄:《上海工部局乐队研究》,载《韩国鐄音乐文集》(四),乐韵出版社,1999,第141页。该传记词典虽然对雷慕萨只有极简单的介绍,但也提到他超人的演奏技巧,并赞扬他“极具艺术家天赋”。Edward Blackeman在其为法国长笛作曲家、现代法国长笛演奏学派创始人Paul Taffanel(1844—1908)的 传 记 中(Taffanel:Genius of the Flute,New York:Oxford University Press,2005)一书中也提到雷慕萨及其长笛教科书,见该书第8、23页。

⑥David Whitewell,Berlioz on Bands,Austin:Whitwell Books,2nd ed.,2012,pp.6-7.

⑦同⑤,韩国鐄:《上海工部局乐队研究》,第141页。

⑧有关雷慕萨到上海的具体年月,后人有不同的说法。有的说他1864年抵沪,如早期寓沪英侨报人休·朗格(Hugh Lang)在其1875年出版的《上海社会沿革考》中的记录(H.Lang,Shanghai Considered Socially,Shanghai:American Presbyterian Mission Press,1875,p.51.),但《北华捷报》(September 11,1880,p.231)则说他是“1865年随第一个访问租界的外国歌剧团一起来上海的”。

⑨亨利·絮贝尔著,袁树仁译:《中国通讯(1866—1867)》,载中国社会科学院近代史研究所编:《近代史资料》(总67 号),中国社会科学出版社,1987,第13页。

⑩关于雷慕萨与上海早期的音乐社团,详见宫宏宇:《晚清上海租界外侨音乐活动述略之二(1843—1911)——寓沪外侨乐人、业余音乐组织及其演出活动》,载《音乐艺术》,2016年第1期,第90—91页。

⑪The Musical Standard(July 27,1872),p.57;(September 21,1872),p.185;Revue et Gazette Musicalede Paris(28 Avril 1872),p.134;(29 December 1872),p.415.

⑫North China Herald(January 16,1873).

⑬此金质长笛后来又流落回欧洲,1948年由著名法国长笛演奏家让-皮埃尔·让慕坡尔(Jean-Pierre Rampal,1922—2000)购得。详见Tom Moore,“An Introduction and Bibliography:Jean Rémusat,”FQ Plus(online publication of the National Flute Association),October 2015,https://www.nfaonline.org/Publications/FQPlus/Jean-Remusat.aspx.Accessed 2017-05-02.

⑭资料来源:http://www.flutist.dk/The%20Rampa 18k%20Louis%20Lot.htm。

⑮North China Herald(January 18,1870).

⑯North China Herald(November 12,1874).

⑰North China Herald(May 7,1872;June 21,1873).

⑱North China Herald(February 12,1874).

⑲Tom Moore,“An Introduction and Bibliography:Jean Rémusat,”FQ Plus(online publication of the National Flute Association),October 2015,https://www.nfaonline.org/Publications/FQ-Plus/Jean-Remusat.aspx.Accessed 2017-06-01.

⑳North China Herald(January 29,1874).

㉑North China Herald(September 11,1880),p.231.Lang,Shanghai Considered Socially,p.51.

㉒North China Herald(June 7,1873).

㉓North China Herald(May 25,1878).

㉔North China Herald(May 9,1874).

㉕North China Herald(May 19,1877).

㉖North China Herald(September 26,1874).

㉗North China Herald(May 10,1866).

㉘O Boletim do governo de Macao(June 4,1866);(June 18,1866);J.H.Hann,The Sino-Western Miscellany:Being Historical Notes about Foreign Life in China,Vol.1:Thalia and Terpsichore on the Yangtze:Foreign Theatre and Music in Shanghai 1850—1865:A Survey and a Calendar of Performances(Amsterdam,1993),p.11.

㉙“Foreign Notes,”The Musical Standard(July 21,1872),p.57.

㉚North China Herald(June 21,1873;December 4,1873;December 9,1875).

㉛North China Herald(October 31,1872;June 21,1873).

㉜Jean Rémusat,Les Huguenots-Fantasia for the flute with an accompaniment for the piano forte(London:S.Brewer,1855);Airs varies,flute,piano(Boston:J.White,c1892).据美国学者Tom Moor的初步考证,从1840年至1866年,雷慕萨至少创作出版了59首长笛作品。具体曲目可见Tom Moore“An Introduction and Bibliography:Jean Rémusat”一文。

㉝Jean Rémusat,Alphonse Leduc,Thies Roorda,Rossini,La cenerentola:fantaisieélégante sur un thème de Rossini;pour flute et piano(Amsterdam:Broekmansen Van Poppel,1991).当 代著名长笛演奏家Catherine Sarasin就常演奏雷慕萨的长笛曲。关于雷慕萨的作品,Tom Moore在“J.Rémusat,Le Flûtiste Romancier:Romances Variéesenforme de Fantaisies”一文中附有详细目录,详见http://sonograma.org/2017/04/jremusat-leflutiste-romancier #.Accessed:2017-05-02.

㉞资料来源:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3119065。

㉟Shanghai Municipal Council,Annual Report for1878;North China Herald(November 28,1878;September 11,1880).

㊱North China Herald(February 7,March 7,April 4,1879);North China Daily News(February 4,27,28,March 17,1879);North China Herald(February 5,1880).

㊲North China Herald(September 11,1880).

㊳黄均人:《清末民初上海租界歌剧活动》(上),载《乐览》,1999年第2期,第4页。

㊴转引自榎本泰子著,赵怡译:《西方音乐家的上海梦——工部局乐队传奇》,第29页。

㊵North China Herald(January 6,1881).

㊶North China Herald(December 30,1880);(January 6,1881);(February 8,1881);(February 22,1881).

㊷Chun-zen Huang,“Traveling Opera Troupes in Shanghai:1842—1949,”(Ph.D dissertation,The Catholic University of America,1997),p.35.

㊸North China Herald(January 13,1881);(January 18,1881);(April 2,1884);(January 21,1885);(Mach 27,1899).

㊹North China Herald(March 1,1881).

㊺North China Herald(August 26,1881).Shanghai Municipal Archives,U-1-128,Town Band Committee,Minute Book No.1,1881—1899(August 27,1881;March 22,1883;April 17,1884).

㊻Shanghai Municipal Council,Annual Report1883,p.176;Annual Report1884,p.189.参见榎本泰子,赵怡译:《西方音乐家的上海梦》,第33页。

㊼Shanghai Municipal Council,Annual Report1882,pp.102-103.

㊽汤亚汀:《帝国飞散变奏曲——上海工部局乐队史(1879—1949)》,第63页。

㊾North China Daily News(November 30,1883).

㊿此数据转引自Robert Bickers,“The Greatest Cultural Asset East of Suez:The History and Politics of the Shanghai Municipal Orchestra and Public Band”,载张启雄编:《二十世纪的中国与世界论文选集》(下册),台湾中央研究院近代史研究所,2001,第845页。

[51]Shanghai Municipal Council,Annual Report1887,p.204.

[52]North China Herald(May 4,1883).

[53]North China Herald(September 22,1883).Shanghai Municipal Council,Annual Report1887,p.206;Chun-zen Huang,“Travelling Opera Troupes in Shanghai:1842—1949”(PhD Thesis,The Catholic University of America,1997),p.77.

[54]North China Herald May 25,1889).Huang,“Travelling Opera Troupes in Shanghai:1842—1949”,pp.100-101.

[55]Shanghai Municipal Council,Annual Report1895,p.323.

[56]Neto Oswaldo Da Veiga Jardim,“The Role of the Military and Municipal Bands in Shaping the Musical Life of Macau,ca.1820 to 1935”(M.Phil.Thesis,University of Hong Kong,2003),pp.169-170.

[57]Shanghai Municipal Council,Annual Report1898,pp.125-126.

[58]上海市档案馆编译:《工部局董事会会议录》(第七册),上海古籍出版社,2003,第777页。

[59]Shanghai Municipal Archives,U-1-128,Town Band Committee,Minute Book,No.1(March 17,1899).

[60]North China Herald(March 27,1899).

[61]上海档案局编译:《工部局董事会会议录》(第十四册),第491、500、526、546页。