苏轼、黄庭坚传世书迹的文献价值与文本意义

◇程圳生

宋人赵彦卫《云麓漫钞》记录:

版行东坡长短句,《贺新郎词》云:“乳燕飞华屋。”尝见其真迹,乃“栖华屋”。《水调歌词》,版行者末云:“但愿人长久。”真迹云:“但得人长久。”以此知前辈文章为后人妄改亦多矣。

在这则材料中,值得注意的是“版行”“真迹”这两个关键词。所谓“版行”即刊刻本文献,所谓“真迹”即作者笔迹草稿文献,赵彦卫通过比对两者内容上的差异,认为这是“前辈文章为后人妄改”所致。据此可知,南宋人已关注到别集版本差异的问题及笔迹草稿的文献价值。宋人对别集版本差异的关注反映了别集的编纂与刊刻在宋代的普遍及繁荣。宋世已实现从士族门阀政治向平民士大夫政治的转变,科举文人士大夫成为执政阶层核心,有宋一代又始终施行右文政策,因之,文人成为时代主体,文化自然也得到高度的发展,陈寅恪先生即言:“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于赵宋之世。”文人地位的抬升及群体的扩大使得图书典籍的需求日益倍增,这为书籍经济的繁荣提供了可能,印刷术的日新月异则为书籍经济的发展提供了技术层面的支撑,凡此皆宋人更为关注于编纂、刊刻别集的物质基础及文化生态。实际上,更为重要的是,“作者对自己文集(别集)的编纂所表现出来的自觉性的普遍化。这种文集编纂上的自觉性,也就是对定稿制定过程的自觉,即如何将草稿(未定稿)修订为定本或者说定稿(最终稿)”。进一步说,宋人对于编纂自己或当代名家文集的自觉性超乎以往的时代,笔者以为这种自觉性表现为两方面,一方面是作者本人有意识地不断修订自己的作品,并自觉地、有所去留地编纂自己的文集;一方面则是环绕于作者周边的文人自觉地关注作者传世文稿,并基于此审定诗文,最终自觉编纂相关别集、年谱及诗注等。从文本的生成,到文本的定稿,再到文集的刊刻流布,期间文本从书迹到定本的过程涉及诸多环节,或修改、或遗漏、或传抄错讹、或刊刻脱衍,这些细节都会导致同一诗文出现异文现象,因之,作者的手稿,或者接近于作者手稿的一手资料就显得尤为重要,这对于校勘文本从而恢复文本原貌具有重要的意义。宋代已从写本时代步入刻本时代,典籍多以雕版刻本呈现,这时作者的手稿就显得尤为珍贵,相较于规范整齐的雕刻字体,多作涂改的稿本更能展现作者的情思,因而更具“生命意识”,勾乙增删的笔墨线条将文人为文为学的甘苦历程具象化,这无疑对我们考察古人创作心态及创作过程深有裨益,对于疏证刻本错讹、补充刻本缺失也深具文献价值。本文主要从苏轼、黄庭坚传世书迹入手,通过考察稿本与后世刻本的异同、稿本中的涂改墨迹等,探索文本生成及传世书法的文献价值。

一、苏轼传世书迹题跋与今本内容之异同

北宋新旧党争尤为激烈,不同集团间的士大夫相互倾轧,得势一方往往禁毁敌方文集著述,以此党同伐异。至徽宗崇宁年间,以蔡京等人为首的“新党”更是立“元祐党籍碑”,对碑中之人一网贬斥,“(崇宁元年)九月己亥,立党人碑于端礼门,籍元符末上书人,分邪、正等黜陟之。时元祐、元符末群贤贬竄死徒者略尽,蔡京犹未惬意,乃与其客强浚明、叶梦得,籍宰执司马光……凡百二十人,等其罪状,谓之奸党,请御书刻石于端礼门”。 “(崇宁二年)三月乙酉,诏党人子弟毋得至阙下。寻又诏:‘元符末上书进士充三舍生者罢归。以元祐学术聚徒教授者,监司觉察,必罚无赦。元符上书邪等人亦无得至京师。’”“崇宁三年(1104)正月,诏三苏集及苏门学士黄庭坚、张耒、晁补之、秦观等集并毁板。”苏轼及黄庭坚的著述及手迹即在“元祐党禁”这种紧张局势下遭毁甚繁,所幸的是,相较于其他宋人,作为“宋四家”之一的苏轼,其书迹流传至今的不可谓不多,据刘正成先生、刘奇晋先生等考订,含宋拓笔迹在内的苏轼书法凡一百六十四件。这些书迹被视为书法艺术品的同时,亦可被视为宋人别集的“手稿”“草稿”,它们是最接近文本原貌的一手资料,因之具有丰富的文献价值,本节主要关注东坡题跋书帖。黄庭坚在《跋东坡叙英皇事帖》中记录:

余尝评东坡善书,乃其天性。往尝于东坡见手泽二囊,中有似柳公权、褚遂良者数纸,绝胜平时所作徐浩体字。又尝为余临一卷鲁公帖,凡二十许纸,皆得六七,殆非学所能到。手泽袋盖二十余,皆平生作字,语意类小人不欲闻者,辄付诸郎入袋中,死而后可出示人者也。

由此可知,苏轼习惯将部分手稿放入囊中以便收集,待死后方示人,这则材料事实上反映了苏轼潜意识中编纂文集的自觉性,其一,“手泽”袋的功能是储稿,表明苏轼有意识地收集这些记录平素见闻的手稿;其二,所谓“语意类小人不欲闻者,辄付诸郎入袋中,死而后可出示人者也”,即表明苏轼出于政治、人事关系的考虑,希望等其死后才将这些“私人领域”的文本“公开化”,文本从“私”到“公”的转变必然要经历“手稿”向“定稿”的转变,而实现这种转变的枢纽环节即编纂刊布,显然苏轼希望这些手稿得以编纂成集。值得注意的是,陈振孙《直斋书录解题》录《东坡手泽》三卷,曰:“今俗本《大全集》中所谓《志林》者也。”又考苏轼《与郑靖老四首之三》:“别来百罹,不可胜言,置之不足道也。《志林》竟未成,但草得《书传》十三卷,甚赖公两借书籍检阅也。”由此可知,《东坡志林》在宋时或被称为《东坡手泽》,苏轼曾有意编纂《志林》但并未如愿,后人依据苏轼“手泽袋”中的手稿编纂《东坡手泽》,此即今本《东坡志林》,将现存伶仃的苏轼题跋书迹与《东坡志林》相关内容比对,两者内容确实大体一致。据笔者考察,苏轼传世题跋墨迹大致有六通,分别为《南轩梦语帖》《记子由梦中诗帖》《题王晋卿诗后》《跋挑耳图帖》《祷雨帖》《跋吏部陈公诗帖》,此六通墨迹内容与今本文集所录内容文意大致相同,但皆有异处,考察如下。

(一)《南轩梦语帖》与今本《梦南轩》之异同

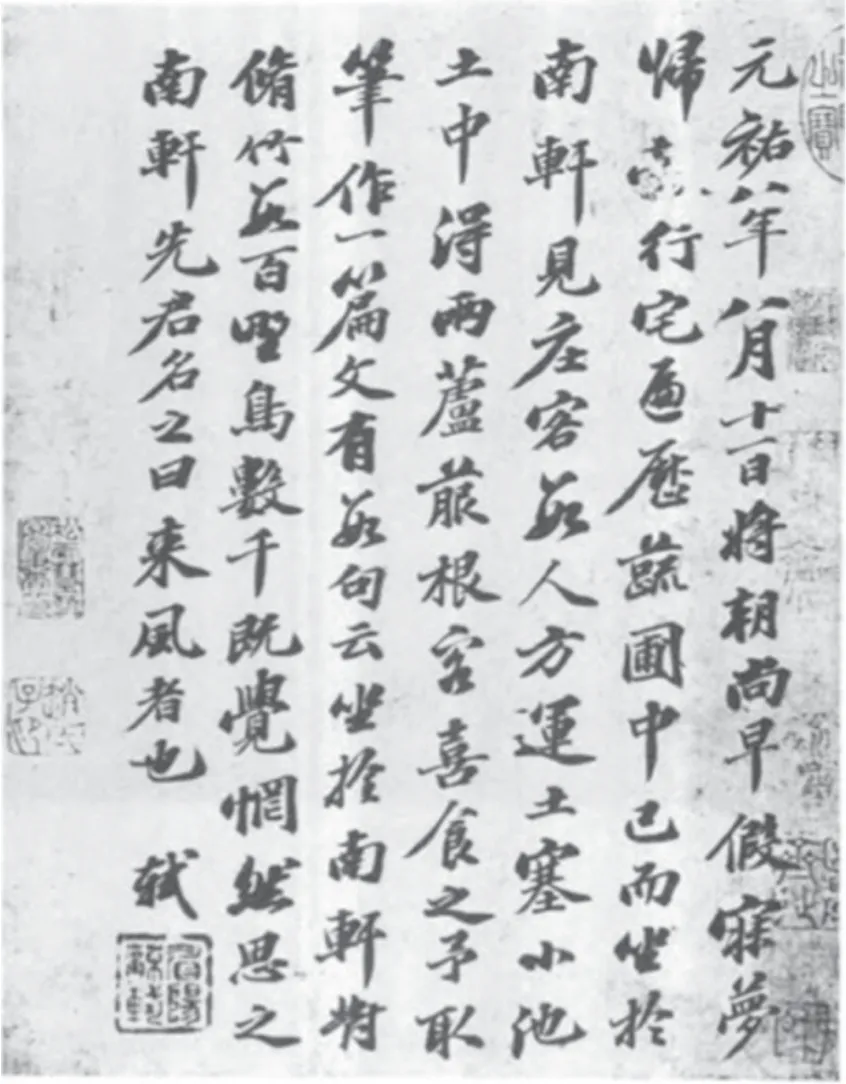

台北故宫博物院藏有苏轼行书墨迹《南轩梦语帖》(图1)一通,纸本,凡七行,笔者录释文如下:

元祐八年八月十一日将朝尚早,假寐,梦归□行宅,遍历蔬圃中。已而坐于南轩,见庄客数人方运土塞小池,土中得两芦菔根,客喜食之。予取笔作一篇文,有数句云:“坐于南轩,对修竹数百,野鸟数千。”既觉,惘然思之。南轩,先君名之曰“来风”者也。轼。

该帖内容与《东坡志林》卷一《梦南轩》相同,唯墨迹尾处较《东坡志林·梦南轩》多一“轼”字,乃苏轼落款。从纸本内容考察,该墨迹第二行第二字残缺不清,通过《东坡志林》可补足该字为“縠”,全句为“元祐八年八月十一日将朝尚早,假寐,梦归縠行宅,遍历蔬圃中”。又考《苏轼文集》卷七十一《梦南轩》,其部分字句与墨迹内容有所不同,具体如下:

1.“梦归縠行宅,遍历蔬圃中”,《苏轼文集·梦南轩》“圃”作“园”。

2.“既觉,惘然思之”,《苏轼文集·梦南轩》为“惘然怀思久之”。

图1 台北故宫博物院藏《南轩梦语帖》

此为苏轼任端明殿学士兼翰林学士侍读学士、守礼部尚书时作,“縠行宅”乃苏轼四川故居,苏轼在朝颇受攻击,苏轼文集与墨迹的异文极有可能乃苏轼后来修改手稿所导致。“怀思久之”更能体现苏轼此时怀思父亲、欲远离政治倾轧、归乡寻安之心。

(二)《记子由梦中诗帖》与今本《记子由梦》《书子由梦中诗》异同

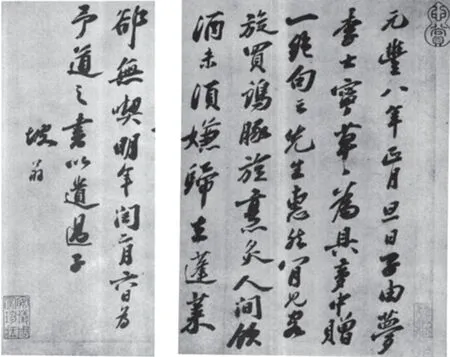

台北故宫博物院藏有苏轼另一纸本行书墨迹《记子由梦中诗帖》(图2),该墨迹凡八行,笔者录释文如下:

元丰八年正月旦日,子由梦李士宁,草草为具,梦中赠一绝句云:“先生惠然肯见客,旋买鸡豚旋烹炙。人间饮酒未须嫌,归去蓬莱却无喫。”明年闰二月六日为予道之,书以遗过子。坡翁。

图2 台北故宫博物院藏《记子由梦中诗帖》

从“元丰八年正月旦日”及“明年闰二月六日”可知此帖作于元祐元年(1086)苏轼任起居舍人时,此时苏轼五十一岁,其书法已步入成熟期,从帖中书法考察,其用墨浓重,笔势与行气一气呵成,字体大小错落有致,姿态横生,尽显苏体书法特色。

该帖内容与王松龄点校版《东坡志林·记子由梦》不同处如下:

1.“人间饮酒未须嫌”,《东坡志林·记子由梦》作“间”为“闲”。

2. 墨迹尾处多“坡翁”二字落款。

显然,据苏轼原帖墨迹可知《东坡志林》“闲”字为误,盖“間”与“閒”写法相似,后世在刊刻传抄间产生此错讹,故知文本从草稿走向定稿、从初版走向再版,其过程皆极易产生“脱衍错讹”问题,因之,作为第一手资料的墨迹手稿就显得极具文献价值,它有助于我们从根本上疏证、校勘文本传播过程中产生的文献问题。

又考《苏轼文集》卷六十八《诗词题跋·书子由梦中诗》,墨迹与之亦有所出入,具体如下: “子由梦李士宁,草草为具”,《苏轼文集·书子由梦中诗》作“子由梦李士宁相过,草草为具”,衍“相过”二字。

(三)《题王晋卿诗后》墨迹与今本内容之异同

故宫博物院藏有苏轼纸本墨迹《题王晋卿诗后》(图3)一通,凡七行,笔者录释文如下:

晋卿为仆所累。仆既谪齐安,晋卿亦贬武当。饥寒穷困,本书生常分,仆处之

不戚戚固宜,独怪晋卿以贵公子罹此忧患,而不失其正,诗词益工,超然有世外之乐,此孔子所谓“可与久处约、长处乐”者耶

!元祐元年九月八日苏轼书

。

图3 故宫博物院藏《题王晋卿诗后》

从帖末落款“元祐元年九月八日苏轼书”可知,此帖苏轼作于元祐元年(1086)任中书舍人、知制诰期间,《苏轼诗集》卷二十七《和王晋卿(并引)》云:“驸马都尉王诜晋卿,功臣全斌之后也。元丰二年,予得罪贬黄冈,而晋卿亦坐累远谪,不相闻者七年。予既召用,晋卿亦还朝,相见殿门外,感叹之余,作诗相属,托物悲慨,阨穷而不怨,泰而不骄。怜其贵公子有志如此,故和其韵。”则此帖与《和王晋卿》时间上相近,王诜与苏轼多有交游,二人皆喜欢书画及文物收藏,同为当时有名的收藏家,“乌台诗案”事发,政敌攻讦苏轼“作诗赋及诸般文字寄送王诜等,致有镂刻印行,各系讥讽朝廷,谤讪中外”,王诜也因此颇受牵连,贬昭化军节度行军司马、均州安置,故元祐元年(1086)苏王重逢,苏轼有此感慨诗文。考《苏轼文集》卷六十八《题王晋卿诗后》,与该帖部分内容有所不同,主要如下:

1. “饥寒穷困,本书生常分,仆处之

不戚戚固宜”,《苏轼文集》作“仆处不戚戚固宜”,去“之”字。2. “此孔子所谓‘可与久处约、长处乐’者耶

!”,《苏轼文集》少语气词“耶”。3. 墨迹尾处多“苏轼书”三字落款。

(四)《跋挑耳图帖》与《跋南唐挑耳图》内容之异同

南京大学历史系文物室藏有苏轼绢本行书墨迹《跋挑耳图帖》(图4),凡十行,笔者录释文如下:

王晋卿尝暴得耳聋,意不能堪,求方于仆。仆答之云:“君是将种,断头穴胸,当无所惜,两耳堪作底用,割舍不得?限三日疾去,不去,割取我耳。”晋卿洒然而悟。三日,病良已,以颂示仆云:“老婆

心急频相劝,性难只得三日限。我耳已较

君不割,且喜两家揔

平善。”今见定国所藏《挑耳图》,云得之晋卿,聊识此事。元祐六年八月二日,轼书。

图4 南京大学历史系文物室藏有苏轼绢本行书墨迹《跋挑耳图帖》

该帖内容与《苏轼文集》卷七十《书画题跋·跋南唐挑耳图》有较多异处,具体如下:

1.“老婆

心急频相劝”,《苏轼文集》作“老坡

心急频相劝”。孔凡礼校勘云:“‘坡’原作‘婆’。《书画鉴影》卷一有此文,今据改。按:‘老坡’乃指东坡。”2.“我耳已较

君不割”,《苏轼文集》“较”作“效”。孔凡礼校勘云:“‘效’原作‘校’,今从《外集》。《书画鉴影》、汲古阁刊《东坡题跋》‘效’作‘较’。”3.“且喜两家揔

平善”,《苏轼文集》“总”作“都”,孔凡礼校勘云:“‘都’原作‘总’,今从《书画鉴影》。”其实,苏轼好友赵令畤《侯鲭录》亦载有此跋,其《东坡戏答王晋卿治耳疾方》录:

东坡云:王晋卿尝暴得耳疾,意不能堪,求方于仆,仆答之曰

:“君是将种,断头穴胸,当无所惜,两耳堪作底用,割舍不得!限三日疾去,不去,割取我耳。”晋卿洒然而悟,三日,病良已,以诗

示仆云:“老婆心急频相劝,令严

只得三日限。我耳已聪

君不割,且喜两家皆

平善。”今定国所藏挑耳图,得之晋卿,聊识此耳。

从赵令畤《侯鲭录》所录跋文考察,其亦与苏轼原帖内容有所出入,如“仆答之曰

”原帖为“仆答之云

”,“以诗

示仆云”原帖为“以颂

示仆云”,“令严只得三日限”原帖为“性难

只得三日限”,“我耳已聪

君不割,且喜两家皆

平善”原帖为“我耳已较

君不割,且喜两家揔

平善”,“得之晋卿

”原帖为“云

得之晋卿”,“聊识此耳

”原帖为“聊识此事。元祐六年八月二日,轼书

。”综上而言,该文在《苏轼文集》《书画鉴影》《侯鲭录》等不同书籍中呈现多种差异,其差异处主要集中在“老婆心急频相劝,性难只得三日限。我耳已较君不割,且喜两家揔平善”处,尤其“婆”“较”“总”三字,其中“较”字孔凡礼校勘云:“‘效’原作‘校’,今从《外集》。《书画鉴影》、汲古阁刊《东坡题跋》‘效’作‘较’。”则其有“校”“效”“较”多种异文,若非有东坡墨迹比对,则全然不知原迹为“较”。孔凡礼又认为:“‘坡’原作‘婆’。《书画鉴影》卷一有此文,今据改。按:‘老坡’乃指东坡。”若按“东坡”意,则“坡”似乎更符合,然苏轼笔迹却是白纸黑字“婆”字,则该字应不是“坡”,苏轼本人绝不至于将自己的“坡”笔误为“婆”。由此可知,文本从草稿走向定稿,从初版走向再版,其流布间极易出现“脱衍错讹”问题,作者个体所要表达的文意具有独特性,非后世读者所能轻易准确猜测,因之,作者手稿对于文献校勘具有重要价值,它能帮助后世学者尽可能接近作者原意地恢复文本原貌。

(五)《祷雨帖》与《书颍州祷雨诗》内容之异同

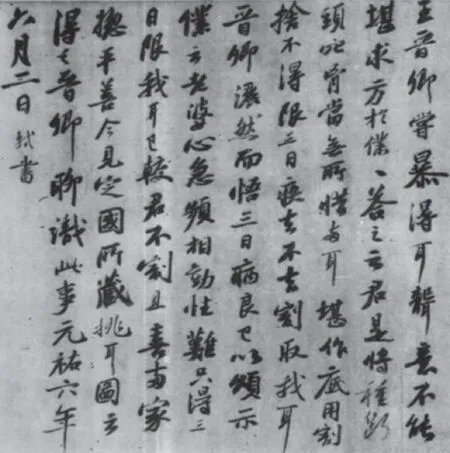

《祷雨帖》(图5)是苏轼“墨戏”代表作之一,其释文如下:

元祐六年十月,颍州久旱,闻颍上有张龙公神,极灵异,乃斋戒,遣男迨与州学教授陈履常往祷之。迨亦颇信,敬

沐浴斋居而往。明日,当以龙骨至,天色少变。庶几得雨雪乎?廿六日,轼书

。廿八日,与景贶、履常同访二欧阳,

作诗云: “后夜龙作雨,天明雪填渠。梦回闻剥啄,谁乎赵

陈予?”景贶拊掌曰:“句法甚新,前人未有

此法。”季默曰:“有之。长官请客吏请客,目曰‘主簿少府我’,即此法也

。”相与笑语。至三更归时,星斗粲然

,就枕未几

雨

已鸣檐矣。至朔旦日雪

作,五人者复会于郡斋。既叹仰

龙公之威德,复嘉

诗语之不谬。季默欲书之,以为异日一笑。是日,景贶出迨诗云:“吾侪归卧髀肉

裂,会友携壶劳行役。”仆笑曰:“是儿

也,好勇过我。

图5 苏轼《祷雨帖》

元祐六年十月,颍州久旱,闻颍上有张龙公神祠

,极灵异,乃斋戒,遣男迨与州学教授陈履常往祷之。迨亦颇信道教,

沐浴斋居而往。明日,当以龙骨至,天色少变。二十六日,会景贶、履常

、二欧阳,

作诗云: “后夜龙作云

,天明雪填渠。梦回闻剥啄,谁呼赵陈予?”景贶拊掌曰:“句法甚新,前此

未有此法。”季默曰:“有之。长官请客吏请客,目曰‘主簿少府我’,即此语

也。”相与笑语。至三更归时,星斗灿

然,就枕未几而

雨已鸣檐矣。至朔旦日,作

五人者复会于郡斋。既感叹

龙公之威德,复喜

诗语之不谬。季默欲书之,以为异日一笑。是日,景贶出迨诗云:“吾侪归卧髀骨

裂,会友携壶劳行役。”仆笑曰:“是男

也,好勇过我。”从划线加粗内容看,该笔迹跋文与今本跋文存在较多异文,但大多为不碍于文意的小差异,值得注意的主要有两处:

1. 笔迹跋文“廿六日,轼书。廿八日,与景贶、履常同访二欧阳

”,《苏轼文集·书颍州祷雨诗》为“二十六日,会景贶、履常、二欧阳

”,显然笔迹跋文可纠正《苏轼文集》之误,从苏轼《祷雨帖》笔迹看,该跋文实际是分两次撰写的,第一次书于“廿六日”,记录祷雨情况,第二次则记录“廿八日”祷雨诗创作过程及后来之事,最终形成整则跋文,文本在传播过程中产生脱衍错讹,后学误将落款时间“廿六日”作为苏轼与赵令畤、陈师道、二欧阳讨论祷雨诗的时间,故有《书颍州祷雨诗》之误。从图5苏轼《祷雨帖》笔迹看,“廿六日,轼书”与“廿八日,与景贶、履常同访”分属不同行,“廿六日,轼书”于前一行行末,“廿八日”于后一行行首,两者分明易辨,然《书颍州祷雨诗》却将两者混淆,则知文本在传播过程中极易产生错讹,“不应错之处”也常常会出现意料之外的错误,故对文献加以甄别、运用笔迹草稿进行互证就显得尤有意义。2.《苏轼文集·书颍州祷雨诗》曰:“至朔旦日,作

五人者复会于郡斋”,此句文义不通,考笔迹跋文则为“至朔旦日雪

作,五人者复会于郡斋”,显然后者是原文,而《书颍州祷雨诗》乃脱去“雪”字,则知古人文章字字珠玑,脱一字则文意千差万别。二、黄庭坚传世书迹与文本生成

正如前文所考,苏轼笔迹题跋与今本题跋内容上常常出现异文现象,排除一些明显因文本传播错讹产生的差异,其他异文大多以个别字或语气词之不同呈现,并不妨碍文本整体文意,有时甚至使语句较墨迹草稿更为精炼,导致这种情况出现的原因除上文所引赵彦卫《云麓漫钞》认为的:“以此知前辈文章为后人妄改亦多矣”外,还很有可能与作者本人删改有关。其实,相较于以前的朝代,宋人更为热忱与执着于对自己文稿进行删改,《云麓漫钞》同样记录:

宋景文公修《唐书》,稿用表纸朱界,贴界以墨笔书旧文,傍以朱笔改之。尝见所修韩退之传,稿末云“学者仰之如泰山北斗”,涂之,改云“景星凤凰”,复涂之,仍书“泰山北斗”字。

从这则材料中,我们可以窥见宋祁修稿过程中的纠结,则知为文之难古今一样,实际上不止宋祁如此,执掌文柄的欧阳修亦如此,宋人陈善就记载:“世传欧阳公平昔为文,每草就纸上,净讫即黏挂斋壁,卧兴看之,屡思屡改,至有终篇不留一字者。盖其精如此。大抵文以精故工,以工故传远。”何薳《春渚纪闻·作文不惮屡改》更为详细地记录到:

我们到访之时,发现办公楼一层正在装修,细问之后了解到,由平阳政府牵头,国望集团、温州大学三方合作成立的智能研究院中心,就将设在这里,这亦是国望集团又一次被值得珍惜的合作,而其意义在于推动印后行业的发展。以前,实验室多设立在院校中,通常被认为有高度而缺乏实际,但此次三方合作恰是理论与实际的全面对接,对于技术的推动会有更加精准与实际的效用。

自昔词人琢磨之苦,至有一字穷岁月,十年成一赋者。白乐天诗词,疑皆冲口而成,及见今人所藏遗稿,涂窜甚多。欧阳文忠公作文既毕,贴之墙壁,坐卧观之,改正尽善,方出以示人。薳尝于文忠公诸孙望之处,得东坡先生数诗稿,其和欧叔弼诗云“渊明为小邑”,继圈去“为”字,改作“求”字,又连涂“小邑”二字,作“县令”字,凡三改乃成今句。至“胡椒铢两多,安用八百斛”,初云“胡椒亦安用,乃贮八百斛”,若如初语,未免后人疵议。又知虽大手笔,不以一时笔快为定,而惮于屡改也。

陈善、何薳都描述到欧阳修的修稿方式,欧阳修将文稿挂在墙壁,仰卧间屡思屡改,最后原稿不留一个字,这种修稿方式实质反映了宋人精益求精的创作心态。何薳更是具体到苏轼的诗稿,指出苏轼是通过“圈改”“连涂”“凡三改乃成今句”等多重环节实现改稿,两代文宗尚且如此,可见宋人修稿之精,凡此皆反映了文本生成之不易。

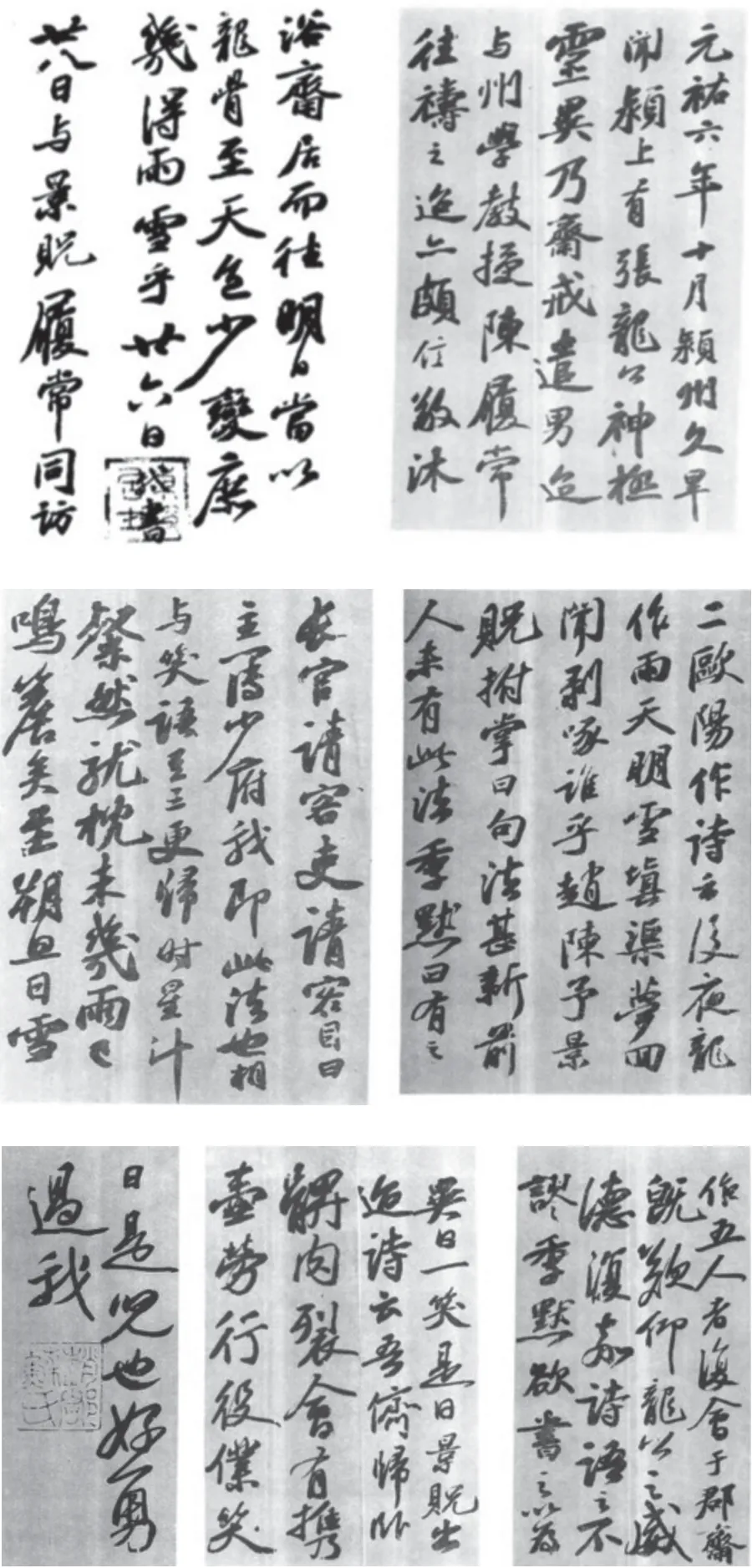

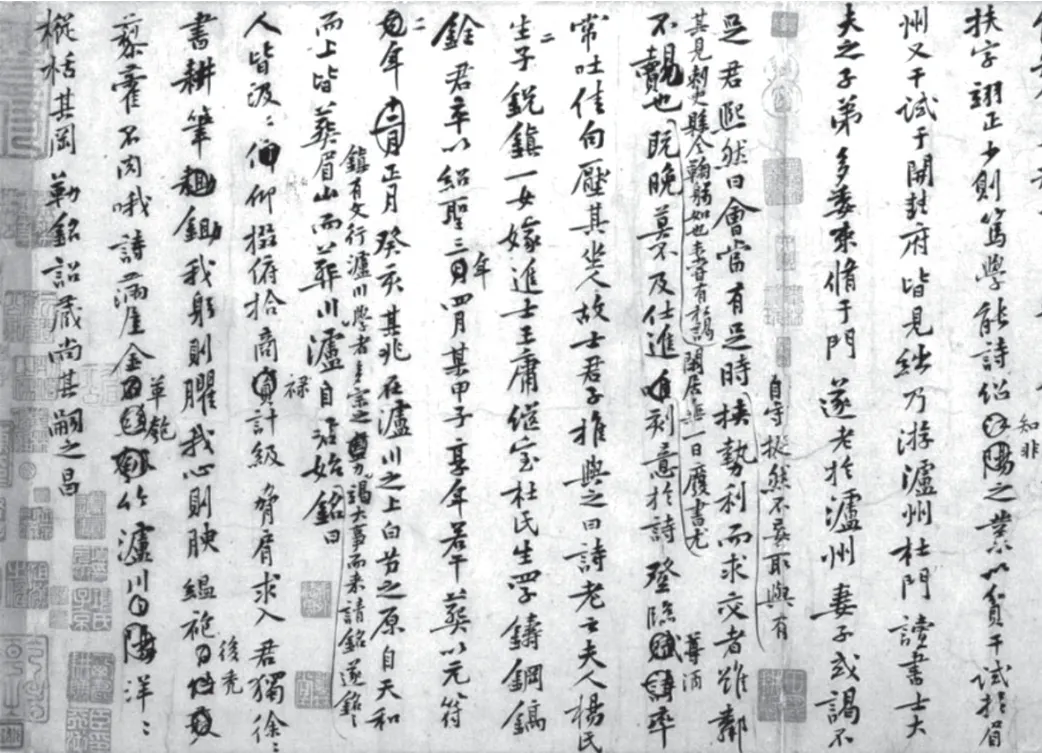

精良修稿的创作态度同样也传承到黄庭坚身上,作为苏门学士之一,黄庭坚亦以精益求精的创作心态为文,其修稿方法可谓与苏轼一脉相承,这在黄庭坚传世书法《王长者墓志铭稿》(局部见图6)、《史翊正墓志铭稿》(局部见图7)中得到实态化印证,从两份传世墨迹草稿看,其修稿方式与何薳《春渚纪闻·作文不惮屡改》中记录的苏轼“圈改”“连涂”“凡三改乃成今句”等形式一致,由此我们可以一窥宋人是如何建构文本、删改文本,最终实现文本定稿。《王长者墓志铭稿》《史翊正墓志铭稿》被后世整合为《王史二氏墓志铭稿卷》,纸本现藏于日本东京国立博物馆,据水赉佑先生考证《王长者墓志铭稿》约书于元祐元年(1086),《史翊正墓志铭稿》则约书于哲宗元符二年(1099)。则前者为黄庭坚四十二岁前后作品,后者为五十五岁前后作品,两者相距十三年,故后者较为成熟,两者用笔皆清挺秀拔,但《王长者墓志铭稿》线条及结体较为均匀中和,有二王笔意,而《史翊正墓志铭稿》则擒纵自如,多有中宫收紧、撇捺开张、横画一波三折的山谷书法特点,故知山谷十年间临池不辍,晚年书法迈向成熟。通过对两份传世墨迹书法进行考察,大致可归纳出黄庭坚的修稿方式主要为圈改、画弧线补入、涂抹等。

(一)圈改

在两份墨迹草稿中,圈改最明显的是《王长者墓志铭稿》,如图6日本东京国立博物馆藏《王史二氏墓志铭稿卷·王长者墓志铭稿(局部)》,在该图中,仅十四行字就多达二十八处圈改,可见黄庭坚修稿之精。由两份墨迹可知,其圈可用于二途,一种为画圈去之,一种为画圈改之。所谓画圈去之就是所圈内容视为删除,如图6第六行“以其业分任诸子○○○○独徜徉于”,此四圈为删除原内容之意。所谓画圈改之则为圈出内容,并从旁改正,如初稿:

图6 日本东京国立博物馆藏《王史二氏墓志铭稿卷·王长者墓志铭稿(局部)》

黄庭坚分别在圈旁或圈前补入修订的字,从而形成定稿:

王长者

墓志铭。长者

海昏王氏,讳潨,字永裕

。祖伦、父智,世力田,丧祭常望乡党。长者天资善治生

,操奇赢

,长雄其乡,……道人云居了元、东林常总

,皆摄杖屦往游其藩。显然改稿后的文本较为精炼,可见即使如黄庭坚这样的千古文豪,创作一篇传世佳作亦需不断地删改锤炼。值得注意的是,黄庭坚会将某些字圈出重写一遍,如图7《史翊正墓志铭稿》末“人皆汲汲,仰仰掇俯拾……君独徐徐,书耕笔耡锄”,黄庭坚将“仰”圈出并重写,将原写为“耡”的字圈出重写为“锄”,这大概是因为原字写得不好,故重书之,由此可见黄庭坚写稿之精细。

图7 日本东京国立博物馆藏《王史二氏墓志铭稿卷·史翊正墓志铭稿(局部)》

(二)画弧线补入内容

这种方式主要出现在《史翊正墓志铭稿》中,如图7多达四处,此方法多为补入较长语句时用,如 “妻子或褐不足,君熙然曰:‘会当有足时’”,黄庭坚于“时”字末画一细长弧线,补入“自守挺然,不妄取与。有”一句,又于“挟势利而求交者,虽邻不觌也”末处补入“其见刺史县令,鞠躬如也,未尝有私谒”,又于“既晚莫不及仕进”末补入“闲居无一日废书,尤”。黄庭坚在原稿的基础上通过此方法补入大量语句,从而使文本更加饱满扎实,人物塑造更加丰满形象。

(三)涂抹

涂抹是历代常见的修稿方式,黄庭坚的涂抹以清秀的形式进行,主要为画一“瘦硬”竖线或点一“墨点”并从旁修正,如《王长者墓志铭稿》中“自营宅兆

筑丘于青山之西原,松桧成列矣。去十月·,过存里中·亲好,相劳苦劝戒,若将远别,爰及辛卯”,黄庭坚在“营宅兆”三字行中画一细线并从旁改为“筑丘”,又用小墨点将“去十月·,过存里中·亲好”句中两字删去。由此看来,黄庭坚非常注重卷面的整洁,涂抹皆以“细小”笔画进行,力求不影响稿本美观。上述考察表明,文本的最终形成需经过许多复杂的工序,而实现草稿向定稿转变的关键环节即删改内容,黄庭坚传世的两份墨迹墓志铭草稿为我们实实在在地展现了宋人如何删改文本直至文本定稿。但这只是微观层次的删改,文人文集的编纂与刊布是基于多份文稿的,因之,从宏观层次着眼,则是作者或编者对于文集整体的删改,黄庭坚对于单份文稿如此重视,对于文集整体也是如此,叶梦得《避暑录话》记载:

俞澹字清老,扬州人,少与鲁直同从孙莘老学于涟水军。鲁直时年十七八,自称清风客。清老云:“奇逸通脱,真骥子堕地也。”尝见其赠清老长歌一篇,与今诗格绝不类,似学李太白,而书乃学周钺。元祐间清老携以见鲁直,欲毁去,清老不背,乃跋而归之。黄元明云鲁直旧有诗千余篇,中岁焚三之二,存者无几,故自名《焦尾集》。其后稍自喜,以为可传,故复名《敝帚集》。晚岁复刊定,止三百八篇,而不克成。今传于世者,尚几千篇也。

在这则材料中,我们可以看到黄庭坚对于集子整体的态度及删改方法,所谓“中岁焚三之二,存者无几,故自名《焦尾集》。其后稍自喜,以为可传,故复名《敝帚集》”即如《王长者墓志铭稿》《史翊正墓志铭稿》中的“圈改”“涂抹”“画弧线补文”,黄庭坚以“焚毁”作为宏观层面的修改方式,将文集中不符合自己要求的内容“删除”,从而使别集成为精品。值得注意的是,这则材料反映了黄庭坚动态的审定标准,“元祐间清老携以见鲁直,欲毁去,清老不背,乃跋而归之”表明随着阅历及学识的增长,黄庭坚对自己文稿的审定标准也随之变化,显然,黄庭坚欲毁此稿的原因有二:其一,少年时的诗已不符合此时黄庭坚的要求;其二,少年时黄庭坚的书法已不符合此时黄庭坚的要求。“与今诗格绝不类,似学李太白,而书乃学周钺”反映了这种分野,在诗歌方面,“与今诗格绝不类”显然透露出了黄庭坚诗学审美已出现了变化,至于书法方面,黄庭坚《书草老杜诗后与黄斌老》说:“予学草书三十馀年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。晚得苏才翁、子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”考《宣和书谱》:“文臣周越,字子发,淄州人,官至主客郎中。天圣、庆历间以书显,学者翕然宗之。落笔刚劲足法度,字字不妄作,然而真行尤入妙,草字入能也。越之家昆季子姪,无不能书,亦其所渐者然耶。说者以谓怀素作字,正合越之俭劣;若方古人,固为得笔,傥灭俗气,当为第一流矣。”则知黄庭坚早年是学习时人周越书法,及至晚年,黄庭坚回过头来严厉地批评自己因此“二十年抖擞俗气不脱”,黄庭坚美学思想主“不俗”“尚韵”,其《书嵇叔夜诗与侄榎》言:“余尝为诸子弟言:‘士生于世,可以百为,惟不可俗,俗便不可医也。’或问不俗之状,余曰:‘难言也,视其平居无异于俗人,临大节而不可夺,此不俗人也。’士之处世,或出或处,或刚或柔,未易以一节尽其蕴,然率以是观之。”黄庭坚以“俗”批评自己早年的书法,可见其对早年作品不满程度之深,在黄庭坚看来,其早年书法是“不可医”的,这也就无怪乎 “元祐间清老携以见鲁直,欲毁去,清老不背,乃跋而归之”了。

综上而论,文本的生成需通过多道复杂而持久的筛选程序。从微观着眼,单篇文本需要作者“当时”的删减增改才能形成,上文所述黄庭坚传世书法《王长者墓志铭稿》《史翊正墓志铭稿》即为实实在在的范本,而伴随作者本人审美的变化,作者也常常会在“后来”对这些单篇文本进行小幅度修改。从宏观着眼,整体文本的形成是基于多份文稿的,伴随阅历及学识的增长,作者常常会以更高的标准审视过去的作品群,因之,许多不符合标准的“旧作”会被予以删改。

三、余 论

《曲洧旧闻》载:“古语云:‘大匠不示人以璞。’盖恐人见其斧凿痕迹也。黄鲁直于相国寺得宋子京唐史稿一册,归而熟视之,自是文章日进。此无他也,见其窜易句字与初造意不同,而识其用意所起故也。”朱弁这则记录简明扼要地反映了墨迹草稿的文献价值,黄庭坚通过观看宋祁的文本草稿悟得为文之法,这表明相较于规范整齐的印刷字体,多做涂改的稿本更具个体“生命意识”,前文所引大量的苏轼、黄庭坚墨迹书法正是最好的实证,其稿本或涂或圈,文字或修或改,但通篇不失“书卷气韵”,其原因在于勾乙增删的笔墨线条将文人为文为学的甘苦历程具象化,从而更丰满地展现作者的才情、思绪,这也是多有涂改的《兰亭序》《寄侄文稿》《黄州寒食帖》被推为天下三大行书的原因,这些稿本无疑对我们理解文本生成之不易、考察古人创作心态及创作过程深有裨益。文本从书迹草稿走向刊定本需经历修改、传抄、刊刻诸多环节,期间极易出现“脱、衍、错、讹”等问题,与此同时,作者随着阅历与学识的增进,也常常会以更高的标准修订过去的作品,这些都是版本出现不同的主要原因,上文所述苏轼墨迹题跋与今本题跋内容上的差异即为最好的实证,通过对稿本的考察可纠正这些不足。

注 释

[1]〔宋〕赵彦卫撰,傅根清点校《云麓漫钞》,中华书局1996年版。

[2]陈寅恪《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店2001年版。

[3][日]浅见洋二《文本的密码:社会语境中的宋代文学》,复旦大学出版社2017年版。

[4]〔明〕陈邦瞻《宋史纪事本末》,中华书局2015年版。

[5]杨仲良撰,李之亮校点《皇宋通鉴长编纪事本末》,黑龙江人民出版社2006年版。

[6]刘正成主编《中国书法全集》,荣宝斋出版社1991年版。

[7]曾枣庄、刘琳主编《全宋文》第一〇六册,上海辞书出版社2006年版。

[8]马端临撰,上海师范大学古籍研究所,华东师范大学古籍研究所点校《文献通考》,中华书局2011年版。

[9]〔宋〕苏轼撰,孔凡礼点校《苏轼文集》,中华书局1986年版。

[10]〔宋〕苏轼撰,王松龄点校《东坡志林》,中华书局1981年版。

[11]〔清〕王文诰《苏轼诗集》,中华书局1982年版。

[12]〔宋〕赵令畤撰,孔凡礼点校《侯鲭录》,中华书局2002年版。

[13]吴文治主编《宋诗话全编》,江苏古籍出版社1998年版。

[14]〔宋〕何薳撰,张明华点校《春渚纪闻》,中华书局1983年版。

[15]〔宋〕叶梦得撰,田松青、徐时仪校点《避暑录话》,上海古籍出版社2012年版。

[16]〔宋〕黄庭坚著,郑永晓整理《黄庭坚全集辑校编年》,江西人民出版社2008年版。

[17]佚名著,王群栗校注《宣和书谱》,浙江人民美术出版社2012年版。

[18]〔宋〕朱弁撰,孔凡礼点校《曲洧旧闻》,中华书局 2002年版。