他心问题的进化方案评析

沈学君

(上海大学哲学系,上海 200444)

数百年来,人们对他心问题的各种讨论都是在哲学的框架里进行,尽管取得了不少的成就,但总体来说,这一问题的解决受到思辨方法的局限。在当代有一批学者另辟蹊径,利用生物进化论的成果来讨论他心问题,免除了一些不必要的怀疑论干扰,从而推进对他心问题的研究。

一、他心问题及其挑战

所谓他心问题,它在形式上很简单,表现为贝克莱式的疑问: 我如何知道除我心之外还有其他的心灵存在?假定他人有心,我们如何认识它,如何知道他人在想什么?(1)Antina Avramides. Other Minds[M]. London: Routledge, 2001: 1.

之所以有他心问题产生在于人们对心灵的理解有关。传统的观点认为,心灵不占据空间但可以思维。尽管人们不能像认识外在物体那样认识心灵,但可以通过反思自心而知道自己的心理。也就是说,人们对自心的心理内容是透明的、即刻的,这意味着,人们对自己的心理有某种特权通道,并且对自心内容的了解是不可错的,但是这种特权通道并没有拓展到他心上。通过反思自心的方式来认识心灵,其结果自然是无法超出自心而通达他心。怀疑论就此出场,对自心之外的世界包括他心的存在提出质疑。

数百年来,为了解决他心问题,人们想出了各种各样的方法。在其中,类比论证是最常见的,密尔被认为是开启这一论证的先行者。他对此有详细论述,“我得出结论说,他人具有与我一样的感觉,因为首先他们具有像我一样的身体,就我自己来说,我知道身体是感觉的先行条件;其次,因为他们表现行为和其他外在符号,就我自己来说,我从经验知道这些行为和外在符号是由感觉所产生的。在我内心我意识到一系列由统一次序所联系的事实,次序的开端是我的身体变形,中间是感觉,末端是外在行为。就他人的情况而言,我对序列的开始点和最后点有我自己感觉的证据,但没有中间点的感觉。但是我认为在他人那里开始点与最后点之间的次序是像我的次序一样有规则的、恒常的……因此经验迫使我得出结论说,一定有中间点,在他人这中间点必须是或者与我自己的一样或者与我自己的不同”。(2)波伊曼.知识论导论[M].洪汉鼎译.北京: 中国人民大学出版社,2008: 280.简单说来,类比论证的关键步骤是: 首先,我知道我自己的心灵存在是确定无疑的,并且我的心灵与我的行为之间存在着关联。然后我在他人身上观察到了类似的行为,我据此推断他人也有心。

但细究之下,类比论证问题重重,主要的问题有三点: 首先,它预设了要证明的东西。他心本来是要我们去发现、去证明的东西,但是类比论证却预设了他心的存在,只不过需要根据行为的相似性加以确证。

其次,它把我们与他心的关系建立在推断的基础之上。也就是说,类比论证把他心看作是一个假设的并需要证明的存在。这一点有违于多数人的朴实情感和认知,也受到现象学家们的猛烈抨击。他们强调,我们与他人的关系不是基于逻辑证明,而是前反思的,并且是反思判断的可能条件。他们一直强调主体间性,认为我们可以直接感知他心,无须从行为到心灵的推断。

再次,所有的他心存在的普遍性结论都是基于自心这么一个微弱的证据基础之上的。这种情形就像人们常说的那样: 我们只看到一只天鹅是黑的,如何能得出所有的天鹅都是黑的结论?

尽管类比论证是解决他心问题最常见的方法,但始终不能较好地回应上面三种批评。面对这种困境,一些学者提出了别具一格的进化论方案。他们是怎样来解决这一难题的,又是如何避开前期方法的漏洞,其前途如何,这是下文要介绍的。进化方案并不是统一的,今天我们主要介绍两个代表性人物: 李文(Michael E. Levin)和索博(Elliott Sober)。

二、进化方案1

我们为什么要相信有他心存在?正如笛卡尔当年所思考的,外表像人一样的行动体(agent)难道不可能只是一个自动机吗?(3)Descartes, R. The Philosophical Writings of Descartes[M]. vol.2. New York: Cambridge University Press, 1984: 21.如果说当年笛卡尔还有上帝和道德来保障他作出一个合理判断,那么,在科学技术特别是人工智能突飞猛进的今天,又有什么能保障我们的回答?当然这一问题不是这篇文章所要讨论的,还是让我们来考虑这样一个具体的问题,我们对他心的信念是推断的结果吗?李文的回答是否定的。李文认为对他心的信念是自然选择的结果。我们之所以相信他心,是因为进化在我们身上选择了这种生存指向的特征。(4)Michael E. Levin. Why We Believe in Other Minds[J]. Philosophy and Phenomenological Research, 1984, 44(3): 343-359.在自然界漫长的进化过程中,那些能探测人类或非人的思想、情感的造物相比于不能探测的造物具有进化优势,因为它们能更好地预测同类的行为。这就是他心信念为什么能及如何被选择的原因。

具体地说,李文认为,“自然选择所植入的是当面对某些典型的面部表情和身体姿势时,形成某种预测、产生某些情感的趋势。当看见他人皱眉,并没有推断;而错误理解的神经机制却说你的皱眉引起了我认为你有痛。关键的是,我没有推断什么。这一机制本身被选择了是因为它帮助了我们的祖先。我的基因将这些反应预先安排进我的神经系统,它们不是我的行为,我的信念是不是知识成为一个不重要的问题,因为对我的心理信念的证明独立于我的信念本身和我对它的持续拥有。我不是因为看见它们有认识论上的优点而采用这些信念,不存在推断。是否称信念为‘知识’是由观察者对我的反应作出决定的事情……我们关于他心的信念并不是建立在理性上,而是建立在本能之上、今天对休谟的‘人的本性’的替代物上”。(5)Michael E. Levin. Why We Believe in Other Minds[J]. Philosophy and Phenomenological Research, 1984, 44(3): 343-359.李文很明确地说我们对他心的信念是自然选择而非推断的结果。

为什么说对他心的信念不是基于推理,李文给出了他的证据。他举了生活中一些并不具备推断能力但却又有他心信念的例子,比如说十周大的婴儿,很显然这么大的婴儿还不具备推理能力,但在他们身上找到相信他心存在的信念的证据。当妈妈呵斥这么大的婴儿时,他相信他妈妈是愤怒的。科学家发现,三周大的婴儿能对脸作出反应——当一张笑脸的图画呈现给婴儿时,他会笑。当他长大后,婴儿的反应增加了复杂性,这表明其笑不是反思的,而是他所享受的内在状态的表达。婴儿将这些画看作一个高兴人的图画,明显展现了遗传的反应,是对他人内在状态的一种回应,高兴的记号让他们高兴,生气的记号让他们害怕。我们还能找到一些简单的证据,那就是动物也能“感受”爱或怕。它们能分清其成员对它们的好意与坏意,这些探测是有信念的,害怕咆哮是相信咆哮意味着伤害。再比如,在发情期,公狮相信母狮同意交配,这是母狮需要它时形成的信念。显然,这么大的婴儿不具备推理能力,狮子也没有推理能力,必须寻找其他的解释。

李文指出,正是进化理论赋予了我们所期望的东西。那些能理解他人内在状态的人比不能理解他人内在状态的人更有优势,因为前者能预期后者不能理解的行为。“认识他心是有用的,因为关于某人心灵的东西是他将做什么的良好指导,特别是如果他想攻击你的时候。任何穴居时代的人类先祖,如果碰到有人上门找他,而他却无法由外观分辨出这个人其实怒气冲冲要找他麻烦,那么比起一位可以清楚分辨这种情况的竞争者,这位先祖不但无法避开可能的打斗,反而更容易陷入这个麻烦之中。于是,比起他的竞争者,这位先祖的处境显得更为不利——也就是说,其拥有延续后代的可能性相比就比较低。同样的,如果对于辨识正面情绪有很大的困难(亦即从自己经验中归纳),比起可以迅速辨别女人是否花落有意的竞争者,那些在这方面有着很大困难和障碍的人在追求对象的时候,无疑地会浪费很多时间。这种愚笨的性质似乎曾被选择出,如果它们以前存在的话。”(6)Michael E. Levin. Why We Believe in Other Minds[J]. Philosophy and Phenomenological Research, 1984, 44(3): 343-359.

综上所述,李文谈了两个问题: 首先是我们为什么要相信他心,因为它有用。相对于没有他心信念的物种,拥有它能让我们的祖先拥有更好的生存优势。其次,对他心的信念是自然选择植入我们的头脑中的,是一种本能,不是来自我们对他人心理活动的认知。因此,传统的怀疑论从知识论的角度提出的质疑无效。

三、进化方案2

同样是诉诸进化方案,美国威斯康星大学的索博(Elliott Sober)给出的路线不同于李文。李文完全否定了推断在解决他心问题上的作用,而索博则认为推断他心没有问题,但不能简单地比较自我与他人行为之间的同异,还需要有附加背景语境,而这种语境是进化论赋予我们的。只有具备了背景语境、然后根据行为的异同,推理才能进行。

索博认为他心问题包含了2个推断问题: 1. 第3人称行为到心灵的推断;2. 从自我到他人的推断。其中,第2个推断包含了第1个推断,从行为到心灵的推断是自我到他人的子集。第2个推断是传统的他心问题。

日常生活中,我们对他心的推断都来自一个例子——自心。如何从自心这样一个例子推断出其他心灵?其可靠性有多大?这是类比推理最为人诟病的地方。不过,当问题如此表述时,他心问题最需要解决的似乎是归纳推理的可行性了,即能否从自我这样一个例子得出一个普遍性的关于他心的结论。

最早对这一问题的讨论出现在20世纪60年代的科学哲学领域。作为一种经验主义方法,归纳推理把经验事实作为判断命题真假的唯一标准,凡是与经验事实不相符或不一致的命题,就是没有意义的。在讨论归纳方法的有效性时,哲学家亨佩尔(Carl Hempel)发现了一个有意思的乌鸦悖论: 根据尼科德标准中的确证性条件和等值条件,人们可以推出这样一个结论: 非黑的非乌鸦是“所有乌鸦是黑的”这一假说的确证性证据,这就意味着黑乌鸦或白鞋都可以证实“所有乌鸦是黑的”。(7)Carl G. Hempel. Studies in the Logic of Confirmation[J]. Mind, 1945, 54(2): 113-128.这一结论显然违反我们的日常直觉。这也就意味着归纳推理有其局限性。

亨佩尔坚持整体的意义标准。在他看来,证实是整体的而不是部分的。因为命题及其意义是依赖语境的。语境发生变化,意义也会随之变化。在语境论者看来,经验作为判断标准是合理的,但经验不是原子式的,而是与语境相关的。从这个角度来讲,归纳法的错误不在于把经验事实作为判定意义的标准,而在于把它作为唯一的标准,这是有问题的。观察提供支持或反对一假说的证据,都是在一套背景假说的语境下进行的。所以,证实并不是观察与假说两者间的关系,而是观察、假说及背景语境三者间的关系。在某些背景假设下黑乌鸦能证实所有的乌鸦都是黑的这样一个普遍性,而在另一背景下,则不能。若没有背景语境,那么不会有结论。

我们把这一认识运用到他心问题上,就会得出以下结论: 当我展示动作B,我常有心理属性M这一事实,并没有理由认为当你展示B,你常有M。也就是说,他心问题表现为怀疑论。从自我到他心的推断如果只是基于经验归纳的基础,显然很薄弱。但是,一旦添加了附加背景假设的话,从自我到他心的推断就能成立。这样看来,在一定条件下,从自我推断他心并不成问题,关键是背景语境的问题。

索博认为进化论能为他心问题的解答提供启发。(8)Elliott Sober. Evolution and the Problem of the Other Minds[J]. The Journal of Philosophy, 2000, 97(7): 365-386.20世纪70年代后的进化生物学中获得巨大发展。它关注于进化树状图中的独特过程。具体地说,它试图回答自然选择如何展现了生命体的祖先-后代的进化之树。

索博认为,在生物进化过程中,自然选择遵循分支简约原则(cladistic parsimony)。他强调在系统发育中,最大简约性是一种最优标准,在该标准下,自然优选特征状态变化最小的系统。以进化树的种类为例,进化生物学认为最简约的进化树是这样的: 在其内部它只要求最小量的状态变化来分配特征。同时,基于相似性、差异性资料,进化生物学也可以推断物种中的种类关系。

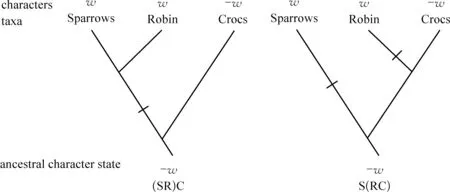

让我们来考虑一下推断麻雀、知更鸟和鳄鱼是如何关联在一起的。图1描述了2个假说。(SR)C说麻雀和知更鸟拥有一共同祖先,S(RC)说知更鸟与鳄鱼有一更紧密的关联;观察到的是麻雀和知更鸟都有翅膀,而鳄鱼没有。这一观察更支持哪一个假说?

图1

如果无翅膀是祖传条件,那么(SR)C就更简约,它在特征状态上只要假定一个变化。而S(RC)则至少假定2个变化。进化简约原则说观察更支持(SR)C。

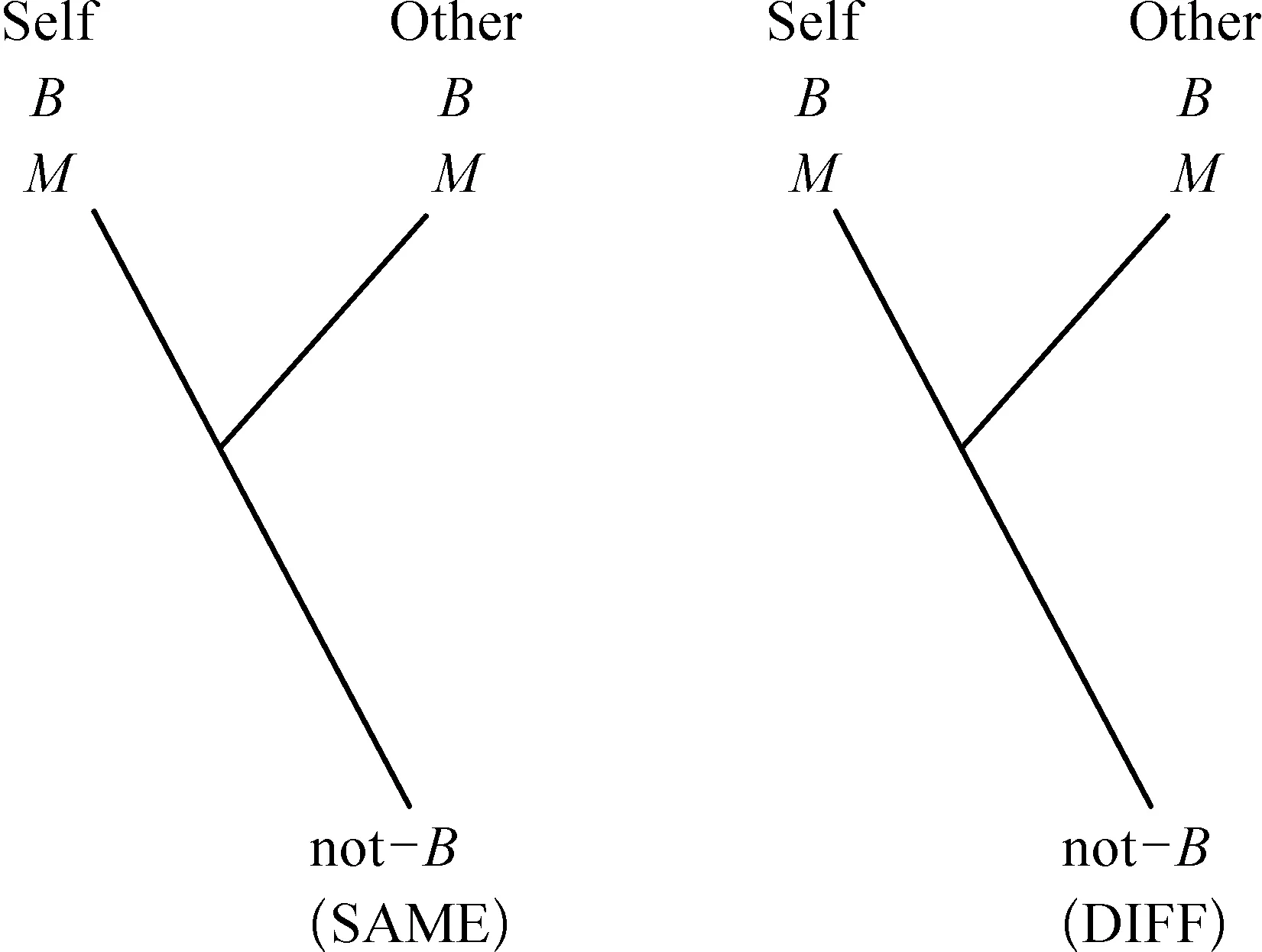

我们可以将进化简约(原则)运用到他心问题上: 自我与他人在生物谱系上相关联,假设自我与他人都有行为特征B,而自我有心理特征M,问题是他人是否也会有M?必须指出的是,M对于B来说是充分的,但不必要。(一个替代的内在机制A也可以产生B。)这两个假说如图2所示,如果进化树的根基具有not-B的特征(同样neither-M-nor-A),那么内在机制相同假说就比内在机制不同假说更简约。将自我与他人关联起来的相似性就是同源的,这一点与内在机制相同假说相一致。有可能是自我与他人最近的共同祖先拥有M,并且M被无变化地遗传给了这两个后代。因此,内在机制相同假设在特征状态上只需一个变化,从neither-M-nor-A到M。与此相对照的是内在机制不同假说在特征上至少需要2个变化。因此,在行为被认为是同源的时候,简约原则支持他人也有心理的观点。

图2

简单说来,进化生物学认为,当谱系相关的两个物种展现了相同的行为,如果它们每一个都须有一个内在机制(M或A)来产生行为。那归属同一机制到自我和他人身上比归属不同机制每一个人身上要更为简约。由此推断,他们与我们一样具有相同心理特征。

索博认为,除了自然选择的角度,我们还可以从遗传的视角来分析进化。尽管有人认为自然选择中的简约(原则)只是某种程度上反映了一种可能性。但索博认为这里的“可能性”是在R.A. Fisher意义上的。即一个假说的可能性是它赋予观察的概率,而非观察赋予假说的概率。

赖兴巴赫(Hans. Reichenbach)提出的“共同原因原则”能够为我们提供启发。假设两个距离大约1609.344米(1英里)的间歇泉以不规则的间隔爆发,通常几乎同时爆发。人们会怀疑它们来自共同的来源,或者至少是它们爆发的共同原因。这两个共同的原因肯定会在两次爆发之前发生。赖兴巴赫首先提出了这个同时相关事件必须具有先前常见原因的想法。它可用于推断未观察到的和不可观察的事件的存在,并从统计关系中推断出因果关系: 事件A和B之间的相关性似乎表明A导致B,或者B导致A,或者A和B具有共同原因。

把“共同原因原则”运用到生物遗传方面,得出的结论与进化简约原则相容。以图1为例,我们可以看到,给定进化过程的最小假设,C(RS)假说比R(SC)假说提供更多可能的资料描述。这些假设如下:

遗传可能性: 祖先的特征状态与后代的特征状态是正相关。

机会: 所有可能性严格在0、1之间。

筛选: 世系是独自进化的,一旦他们从最近的共同祖先散开。

根据赖兴巴赫(Hans. Reichenbach)的“共同原因原则”,第1条并不是说后代可能像他们的祖先,也不是说进化停滞比变化更有可能——Pr(后代有翅膀|祖先有翅膀)>Pr(后代没翅膀|祖先有翅膀)。而是说,如果后代有翅膀,那么祖先有翅膀比祖先无翅膀这一结果更有可能。

从遗传可能性来看他心问题,就会有这样的结果: (P)Pr(自我有M|他人有M)>Pr(自我有M|他人有A)。观察到自我有M让他人有M这一假说相比于他人有A这一假说更具可能性。可能性上的不同通常被看作是支撑上的不同——观察更支持第1假说而非第2。

如果赖兴巴赫的理论成立,那么世系关联就充分证明从自我到他人的可能性推断是正确的。如果自我拥有M并不因果地影响他人是否拥有M,并且自我与他人是相关的,这应理解为源于一个共同的原因。世系关系是一种共同结构,它可以通过让祖先将基因传给后代来诱导P中的相关性。

总结一下,世系简约原则及其可能性分析能告诉我们关于他心问题什么?从世系进化的视角来看他心问题,有助于澄清这一问题不是一个从行为到心灵的简单推断。

还有一个推理适用范围的问题。通常情况下,当我哭、畏缩、挪开身体,是因为我正经历痛的缘故。当其他人有着相同行为时,索博认为,进化论让我们推断他人也感到痛。但如果其他个体不是人,而是狗或计算机的情形下,我们是否可以把对自我的认知推广到另一个行为相似的狗或计算机系统上?索博认为对于不同情形有不同回答。以狗为例,我们可以说人类与这些地球上的动物共有非常久远的祖先。这并不意味着我们决不能将心归属这些动物。索博认为,动物也有情感,我们可以赋予动物以情感,把它看作是从第3人称行为推断到心的例子。那么计算机系统呢。当它们通过图灵测试或当阿尔法围棋(Alpha go)打败了人类顶尖围棋手,我们能赋予它们心灵吗?要知道人类与它们并没有共同的祖先,只是把它们设计成如此。对计算机的设计能让我们认为这些行为后面的机制相似于人类吗?索博认为不能。即便计算机系统展示了与人类行为的相似性。但由于这两种行为不是同源的,所以不能把心灵赋予计算机系统。

索博认为,反对从自我到他人推断的观点实际上建立在关于世界的虚假假设之上的。反对意见强调仅从自心一个例子难以得出关于他心的普遍结论,索博认为,问题的关键不在于自心的信息是提供了大量证据还是只是一点证据,而是自我和他人之间的相关性有多强。我们可以举一个例子来说明,假设有两个装满球的盒子,每个球都有一种颜色,但是不知道不同颜色的比例。如果我从第1个盒子取出一个球,它是绿色的,这是否为第2个盒子的颜色组成提供了实质性的证据?如我从第1盒子中取出1000个球,这是否允许我对第2个盒子进行更多的描述?在索博看来,这取决于两个盒子是如何关联的。如果它们是独立的,那么从第1个盒子取出的样品不管多少,都没有为第2个提供信息。如果不是独立的,那么即使是第1样品中的一小部分,也对第2个有信息。因此,如果自我、他人有一个共同的原因,那么,对自心的知识就可以支持关于他心的推断。所以怀疑论就是错的,因为它违背了关于世界的事实。

我自己的心理可以作为他心的指示器。但从自我到他人的推断,人们需要什么呢?他们必须知道系统经济(原则)或相似性分析,或是说它只需要是一种推断,并且这一推断要满足经济(原则)或相似性分析。

如果我不知道他人是否有M或A,我可能求出P命题为真?当然能,我可以通过观察据知有M或A的其他个体来判断M是否具有遗传性,并看看他们在系谱上是如何关联的。但是,是否有可能在不知道哪些个体(除了自己外)有M,哪些有A的情况下,确定P为真呢?没有这些信息,我怎么知道这些特征是否是遗传的呢?哲学意义上的质疑可能是必要的,但对遗传能力的判断需要一个人对哪些个体具有哪些特征有合理的判断。在此情境下,我们不能把自己想象成一开始就对别人的内心一无所知。

综上所述,在索博看来,关于一只黑天鹅是否能证实所有天鹅都是黑的讨论,关键不在于观察到眼前的客体是一只黑天鹅还是多只黑天鹅,而是这些观察后面的实质性的背景。他心问题也是如此,只观察到自我与他人都有B,自我有M是不够的,还需要进一步的背景,才能判断这些观察是否证实他人有M这一假说。只有这样才不会导致怀疑论。对自己的了解是否赋予自我推断他人的权力,要看自我与他人之间能否找到一个普通起因。

四、简 要 评 论

他心问题之所以难就在于认识对象——心灵的特殊性。传统的讨论都以心身二元论作为背景。如何解决关于他心的怀疑论,类比论证是一种最常见的方法,如前所述,它是不成功的。另外一种方法是语言分析,以维特根斯坦为代表,他试图破除二元论,强调心身一体。(9)沈学君.维特根斯坦他心知问题的双重意趣[J].自然辩证法研究,2015,31(2): 21-26.但由于只在语义上讨论心灵是什么意思,而对心灵的本体地位不置可否,这让公众难以接受。

相比之下,利用进化论来解决他心问题,其最大的亮点是利用哲学以外的自然科学资源,特别是生物进化论的知识来解决传统的哲学问题,这是一种创新,其本身就具有方法论意义。具体说来,传统的解决方法都把他心作为一个知识、逻辑的对象来加以认识,而这恰恰给了怀疑论以攻击的机会。进化方案,特别是李文的方案,则不把他心作为知识的对象,而是信仰的对象,并且认为相信他心的存在对于生活是有用的,从而避免了相关问题。

他心问题包含了两个子问题: 他心存在吗?如存在,何以知道或证明?显然,李文的论证致力于第一个问题的解决。在日常生活中,我们一般都把他心的存在看作不证自明的,将主要精力放在如何去认识、证明他心。而实际上笛卡尔当年提出的如何知道面前的这个存在不是自动机这一问题的挑战一直都在那里。不同于笛卡尔从上帝那里获得他心的保障,李文排除了超自然力量,强调自然选择给我们植入了他心的信念。这样做的好处就是使得他人的行为变得更具可解释性和可预测性。由此实现了马丁·霍利斯(Martin Hollis)的建议,即对他心的认识不取决于观察者的能力,而是取决于观察者的信仰体系。(10)Wendelin Reich. Three Problems of Intersubjectivity — And One Solution[J]. Sociological Theory, 2010, 28(1): 210-226.这样就完成了他心归属的转向。

而索博的重点在第二个问题。如何应对怀疑论的侵袭,传统的类比论证力不从心,它只是简单地根据两种行为的相似性而推出心理。而索博的进化方案则告诉我们,从自我到他心不是一个从行为到心灵的简单推理,更不是基于自心的归纳论证。从自我到他心的跨越还需要一个背景前提,而这个背景前提是由生物谱系考察来提供,从而保证推理的合法性。

当然,进化论也导致许多批评。达尔文虽然认识到生物变异与生活环境有着密切的关联,但未能揭示出变异的原因和机制。物种的变异如何积累、巩固,并世代延续下去,成为进化论的难题。简约原则在索博的论证中起到关键作用,但这一原则也有争议。它被看作奥卡姆剃刀的再现,追求“最简单可能的解释是最好的”。有人批评简约原则是未经证实的假设,由此得出了不可支持的结论。因为我们不知道进化是否简约,也无法直接观察进化的路径,只是知道进化的结果。简约作为一种方法论原则,在进行解释的时候,可以排除其他的竞争性假说。但这并不意味着它是判定假说的唯一方法。从简单性与可证伪性、简单性与可能性、简单性与预测精确性的关系来看,在不同的模型框架下,简约的意义及其所起的作用各不相同,从而揭示了作为评判理论标准的简约原则,不是人们通常所认为的那样是一种全面性的方法。(11)王志芳.从可能性视角对分支简单性的探讨[J].自然辩证法研究,2012,28(1): 118-122.索博以简约原则为推断他心确立一个背景基础,其说服力要打折扣了。

另外,索博的进化方案通过生物谱系来保证推理的合法性,由此排除了从心灵的本质属性来认识心灵这一传统做法。这一思路带来的便利与问题同时存在,可以说是一个硬币的两面。但在今天,由于人工智能的飞速发展,恰恰提出了何谓智能,何谓心灵的讨论。这也是他心问题的研究在今天仍然具有重要意义的原因。因此可以说,进化方案所提供的思路创新意义重大,人们还需要从其他领域、特别是人工智能领域来拓展他心问题的研究。

总之,我们应当重视自然科学为解决哲学问题所提供的新思路,不应该低估它所具有的价值。就他心问题来讲,传统的哲学方法有局限性。在科学技术飞速发展的今天,我们很有必要利用自然科学的成果来为解决哲学问题服务。