中国北方结肠憩室的患病率及其增长趋势

杨芳,姜葵,孙超,王邦茂

(1.天津医科大学宝坻临床学院,天津 301800;2.天津医科大学总医院 消化科,天津300070)

结肠憩室是指结肠黏膜经肠壁肌层缺损处向外形成囊状突出的病理结构。西方学者认为,憩室的发病率与年龄、性别、低纤维饮食、基因、肠道蠕动和生活方式等相关。憩室主要发生于美国和欧洲等发达国家,美国北部及英国的调查数据显示≥60岁人群的憩室发病率高达50.00%。这和西方低纤维、缺少运动的生活方式相关。随着亚洲生活方式及饮食习惯的逐步西方化,结肠憩室发病率也在增长。NAGATA等[1]研究发现,憩室的发病率从2003年的18.00%增长到2011年的23.00%。中国台湾的发病率为13.50%[2]。韩国的发病率为12.00%[3]。泰国对2 877名患者进行调查,其中结肠憩室的发病率为28.50%[4]。

结肠憩室患者会出现腹部不适、胀痛、腹泻和便秘等症状,偶有持续性剧烈腹痛者,常提示有并发症,如:急慢性憩室炎、穿孔、出血和脓肿等。这些并发症给西方国家造成了经济压力,也给卫生健康组织带来负担。英国2004年憩室并发症的治疗费用高达40亿美元[5]。一般认为,憩室的发病率与年龄的增长相关。我国作为世界第一人口大国,面临着人口老龄化的巨大挑战。2050年我国老年人口将达到4.87亿,占据总人口的三分之一[6]。但是,我国目前缺少关于憩室病的研究。本研究选择2011年1月-2015年12月在天津医科大学宝坻临床学院及天津医科大学总医院消化内镜中心行肠镜检查的患者进行回顾性研究,探讨憩室患病率的变化。

1 资料与方法

1.1 一般资料

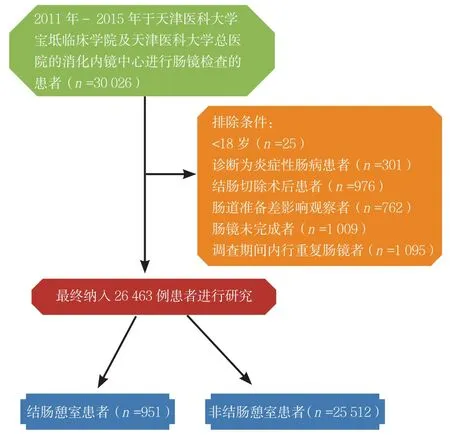

选入2011年1月-2015年12月在天津医科大学宝坻临床学院及天津医科大学总医院的消化内镜中心行肠镜检查的26 463例患者,平均年龄为(53.1±14.0)岁。 其 中, 女 13 738例(51.91%), 男 12 725例(48.09%)。确诊为结肠憩室的患者951例,其中右半结肠憩室693例(72.87%),左半结肠憩室113例(11.88%),双侧结肠憩室145例(15.25%)。纳入患者84.31%为门诊患者(22 310/26 463),67.68%为应用肠镜进行诊断治疗的患者(17 911/26 463)。≥60岁的人群从2011年的31.20%增长到2015年的38.50%(P<0.05)(图1),但性别比例并未随着时间的推移而具有明显差异(P=0.671)(图2)。951例患者被确诊为结肠憩室。其中,男576例(60.57%),女375例(39.43%),年龄 19~93岁,平均年龄(58.0±13.1)岁,其中≥60岁的患者450例(47.32%)。排除条件:①结肠切除术后患者;②诊断为炎症性肠病患者;③肠道准备差,影响观察者;④肠镜未完成者;⑤调查期间内行重复肠镜者。患者筛选流程见图3。

图1 患者年龄分布Fig.1 Age distribution in patients

图2 患者性别分布Fig.2 Sex distribution in patients

图3 患者筛选流程图Fig.3 Patients screening chart

1.2 肠镜检查

①肠道准备:患者于检查前1 d食用流质饮食,检查前当天服用聚乙二醇粉剂,用2 L温水冲服,于2 h内喝完,至排泻物为澄清液体再行肠镜检查;②消化科医生应用肠镜(型号CF-Q260,Olympus Optical Co.,东京,日本)行肠镜检查。将憩室的位置按照左半结肠(横结肠脾曲、降结肠、乙状结肠、直肠)、右半结肠(回盲部、升结肠、横结肠)、双侧结肠的方式记录。

1.3 统计学方法

采用STATA 12.0(Stata Corp公司,德克萨斯大学,美国)和SPSS 18.0(SPSS Inc.,芝加哥,美国)软件进行分析。应用χ2检验比较患者年龄(≤39岁,40~59岁,≥60岁)、性别与憩室年增长情况的关系。不同位置憩室发病率、年龄与年增长情况的关系应用Cochran-Armitage趋势检验。应用Logistic单因素及多因素回归分析探讨憩室、憩室分布与年龄、性别的关系。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 憩室位置分布

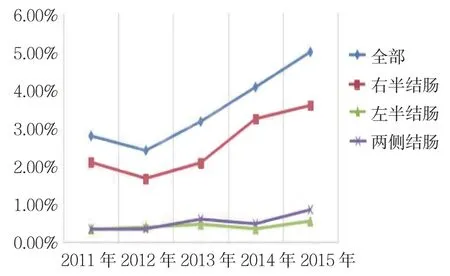

2.1.1 不同位置憩室发病率随年代增长情况右半结肠憩室693例(72.87%),左半结肠憩室113例(11.88%),双侧结肠憩室145例(15.25%)。右半结肠憩室患病率从2011年的2.09%(84/4 028)增长至2015年的 3.58%(222/6 208)(P<0.01,趋势分析),双侧结肠憩室患病率从2011年的0.35%(14/4 028)增长至 2015年的 0.85%(53/6 208)(P<0.01,趋势分析),但左侧结肠憩室患病率并未随着年代的增长而增加,差异无统计学意义(P=0.212,趋势分析)。见图4。

图4 不同位置憩室发病率随年代增长情况Fig.4 Incidence of diverticulum in different locations increased with years

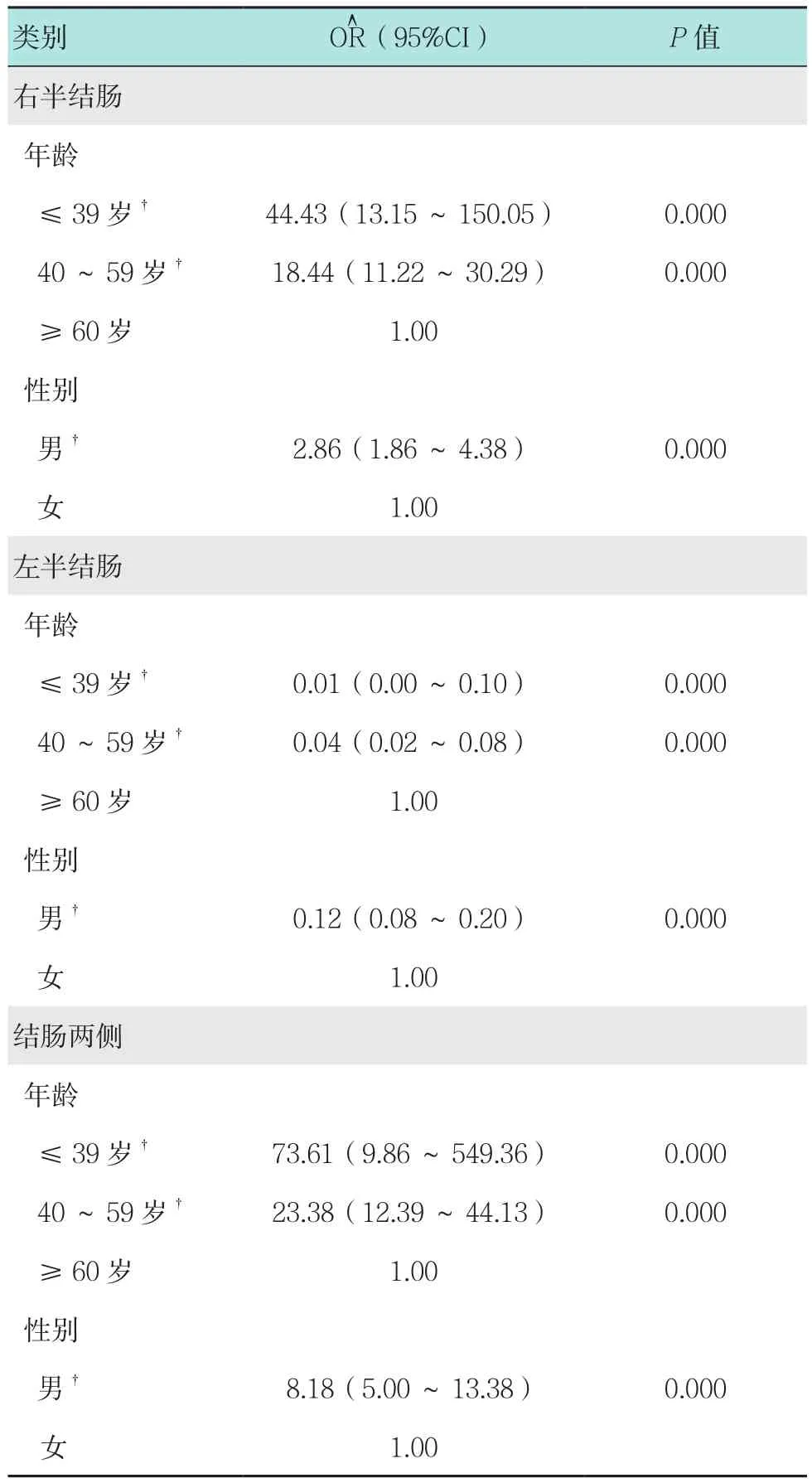

2.1.2 Logistic多因素分析憩室分布与性别和年龄的关系右半结肠憩室常见于<60岁患者,差异有统计学意义(P=0.000)。左半结肠憩室患者中60岁以上人群较多,差异具有统计学意义(P=0.000)。结肠两侧憩室与>60岁人群差异有统计学意义(P=0.000)。右半结肠憩室及两侧憩室更常见于男性,其差异具有统计学意义(P=0.000;P=0.000)。左半结肠憩室则更好发于女性,差异具有统计学意义(P=0.000)。见表1。

2.2 憩室患病率

2.2.1 不同年龄憩室患病率年代增长情况憩室患病率从2011年的2.78%(112/4 028)增长至2015年4.98%(309/6 208),差异有统计学意义(P<0.01)。将年龄分为3组:≤39岁组、40~59岁组和≥60岁组,不同年龄组的憩室患病率均随着年代的增长而增加,差异有统计学意义(P<0.01)。见图5。

表1 Logistic多因素分析憩室位置与性别和年龄的关系Table 1 Logistic regression analysis of age and gender regarding the location of diverticulum

图5 不同年龄憩室患病率随年代增长情况Fig.5 The prevalence of diverticulum in different age groups increased with years

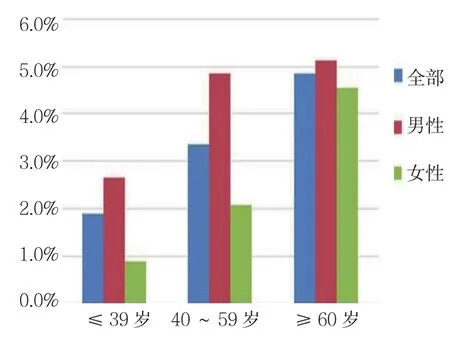

2.2.2 不同年龄结肠憩室患病率≤39岁人群中,憩室发病率为1.88%,而≥60岁人群中憩室的发病率则达到4.84%;男性及女性的结肠憩室患病率均在≥60岁人群中达到高峰,分别为5.13%和4.55%。见图6。

2.2.3 憩室患病率与性别和年龄的关系单因素分析中,≥40岁人群的憩室患病率同≤39人群比较,差异有统计学意义(P<0.01)。男性憩室患病率较女性相比,差异有统计学意义(P<0.01)。Logistic多因素回归分析显示,年龄增长(40~59岁:OR^=1.93,95%CI:1.54~ 2.43;60岁:OR^=2.82,95%CI:2.25 ~ 3.55;P<0.01)及男性(OR^=1.74,95%CI:1.52~1.99;P<0.01)均是发生结肠憩室的独立危险因素,差异有统计学意义。见表2。

图6 不同年龄结肠憩室患病率Fig.6 Prevalence of colonic diverticulum in different age groups

表2 憩室患病率与性别和年龄的关系 例(%)Table 2 Relationship between the prevalence of colonic diverticulum and gender and age n(%)

3 讨论

近年来,结肠憩室的发病率在全球范围内呈现增长趋势。一般认为,该病好发于西方发达国家,存在着明显的地域及种族差异性。美国北部及英国的调查数据显示,≥60岁人群的憩室发病率高达50.00%[7]。随着一些亚洲国家(地区)的生活方式逐步西方化及人口老龄化的加剧,憩室发病率虽仍远低于西方国家,但也在逐年上升。一项日本研究[1]发现,憩室的发病率从2003年的18.00%增长到2011的23.00%。而中国台湾的发病率也达到13.50%[2]。韩国对848名患者进行回顾性研究,发现结肠憩室发病率为12.00%[3],泰国结肠憩室发病率则高达28.50%[4]。我国南方最新一项研究,对63 282例患者进行回顾性分析,发现结肠憩室的发病率为1.97%,并且过去20年并无明显增长趋势[8]。但中国幅员辽阔,南北方从经济、文化到饮食习惯均存在着显著差异。

本研究发现,中国北方憩室患病率呈现逐年上升趋势,从2011年的2.78%增长至2015年的4.98%。与其他研究[1-4]结论相符。

本研究表明,随着年龄的增长,憩室患病率在上升。而本研究人群中老年人群的比例也在逐年增加,到2015年已达38.50%,是2011年的1.2倍。PEERY等[9]研究发现,40岁人群的憩室发病率<16.00%,而70岁以上人群憩室发病率>63.00%。可能是随着年龄的增长肠壁的弹性逐渐减弱,当肠腔压力增高时,可使肠壁薄弱处疝出形成憩室[10]。还有可能是随着年龄的增长,肠道运动神经功能退化导致肠道蠕动不协调,从而增加肠道内压力而形成憩室。中国作为世界人口第一大国,面临着严峻的人口老龄化的考验,据估算,我国老年人口从2020年-2050年以620万/年的速度增长,到2050年将达到4亿人口,占据总人口的30.00%,憩室的人数及发病率也会随着人口的增加、老龄化的加剧而上升[6]。

本研究表明,男性好发结肠憩室,NAGATA等[1]、WANG等[2]以及PEERY等[9]的内镜研究也证明了这一观点。尽管一些研究表明了结肠憩室发病的性别差异,但更多关于憩室发病机制的研究仍需进一步进行。DANIELS等[11]认为,肠道菌群结构的改变、菌群失调导致自身的免疫应答及一些有毒代谢物的释放导致肠上皮细胞损伤都可能致使憩室形成。BOLNICK等[12]探究憩室与产甲烷菌之间的关系,发现肠道菌群与结肠憩室病的性别差异相关。

憩室分布东西方差异显著,西方国家以左半结肠憩室为主,而亚洲等国家(地区)的憩室则更好于右半结肠。本研究显示,憩室患者中72.87%为右半结肠憩室,其好发于<60岁人群,而左半结肠憩室及双侧结肠憩室亦好发于60岁以上人群。TAKANO等[13]研究认为,憩室起源于右半结肠,随着年龄的增长逐渐延伸至左半结肠。也有研究[14]认为,左半结肠憩室与低纤维饮食及肠道运动障碍相关。憩室的形成机制复杂,需更多研究及更多数据加以佐证。

本研究结果与HONG等[8]关于中国南方结肠憩室发病率的研究结果不同,他们研究了63 282例肠镜患者,发病率仅为1.97%,并且在过去的20年间未出现增长现象。不同的原因如下:①研究人群中老年人比例不同,本文研究人群中的老年人(≥60岁)比例在逐年增长;②南北方饮食习惯不同,南方以米、海鲜、猪肉和家禽为主,而北方则更倾向于高脂肪食物,如:动物制品、低谷物和低蔬菜饮食等。CROWE等[15]认为,谷物中富含高纤维能够降低结肠憩室的发病率。一项研究[16]表明,高脂肪食物是结肠憩室形成的危险因素。尽管PEERY等[9]的研究不认为高脂肪食物与憩室相关,但是他们的研究人群仅限于无症状人群。

本文是中国北方关于内镜下结肠憩室的一项大型研究。但存在着一定的局限性:①研究人群是具有入选标准的,不能代表整体;②除了性别和年龄,并未对憩室病的其他危险因素进行深入的研究;③肠镜数据较少;④中国疆域广阔,南北方差异明显,本数据结果不能代表整个中国;⑤笔者未统计医疗费用。

综上所述,随着中国北方的西方化及人口老龄化,其憩室发病率在逐年上升。在不久的将来,该病可能会给我国的医疗保健制度及社会造成极大的负担,需要进一步研究。