不同护理方法在下肢深静脉血栓患者静滴治疗中的护理效果对比观察

刘瑛军

(吉林市中心医院门诊静点室,吉林吉林 132000)

下肢深静脉血栓是指静脉血液在下肢深静脉血栓内凝结,且发病后如得不到有效的治疗、干预,将会增加下肢水肿、继发性静脉曲张、色素沉着发生率。既往研究表明:下肢深静脉血栓病因复杂,普遍认为与静脉血流滞缓、血压高凝状态、静脉壁损伤等有关。静滴治疗是下肢深静脉血栓患者中常用的治疗方法,能改善患者症状,延缓病情发展。但是,患者治疗周期相对较长,再加上部分患者治疗过程中缺乏有效的护理,导致患者满意度较低,增加不良事件发生率。因此,该研究以2018年1月—2019年5月收治的下肢深静脉血栓患者作为对象,探讨不同护理方法在下肢深静脉血栓患者静滴治疗中的护理效果对比,报道如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

选择下肢深静脉血栓患者64例作为对象,随机分为对照组和观察组。对照组32例,男21例,女11例,年龄 45~71 岁,平均年龄(61.32±5.61)岁;病程 1~15 d,平均病程(9.34±1.31)d。 观察组 32 例,男 20 例,女 12 例,年龄 46~74 岁,平均年龄(62.19±5.64)岁;病程 1~16 d,平均病程(9.41±1.33)d。

1.2 方法

对照组:给予常规护理。向患者讲解下肢深静脉血栓相关知识,告知患者静滴治疗的重要性、必要性,尽可能获得患者及家属的支持、配合。观察组:在对照组基础上联合护理干预。(1)心理护理。所有患者治疗过程中加强患者心理评估,了解患者心理变化情况,完善患者有关检查,为患者营造良好的治疗氛围;善于邀请成功病例进行现身示教,对于存在心理问题患者进行及时调整,帮助患者分散注意力,树立战胜疾病信心,对静滴治疗过程中不良事件提高预防意识;(2)病情观察。结合下肢深静脉血栓特点加强患者生命体征监测,加强患者基础疾病治疗、干预,评估患者肢体肿胀、疼痛程度,避免下肢发生水肿;每天监测下肢周径,评估静滴治疗预后,对于周径变化明显者,应考虑静脉回流受阻,并及时采取有效的措施干预;(3)运动指导干预。结合患者恢复指导患者运动指导,包括:深呼吸、下肢被动锻炼等,适当的抬高下肢,避免下肢血液滞留,提高下肢静脉回流。同时,静滴时避免对同一部位静脉穿刺,对于浮肿患者可热敷等方式缓解;叮嘱患者定期到医院复查或不适随访,1个月护理后评估患者效果。

1.3 观察指标

(1)护理满意度。采用医院自拟满意度调查问卷对两组护理方法、护理效果及护理内容进行评估,每项总分100分,≥90分为满意,统计满意数。(2)不良事件发生率。记录两组护理过程中药物外漏、穿刺点感染、穿刺点水肿发生率。

1.4 统计方法

采用SPSS 18.0统计学软件处理数据,计数资料行 χ2检验,采用[n(%)]表示,计量资料行t检验,采用(±s)表示,P<0.05 为差异有统计学意义。

2. 结果

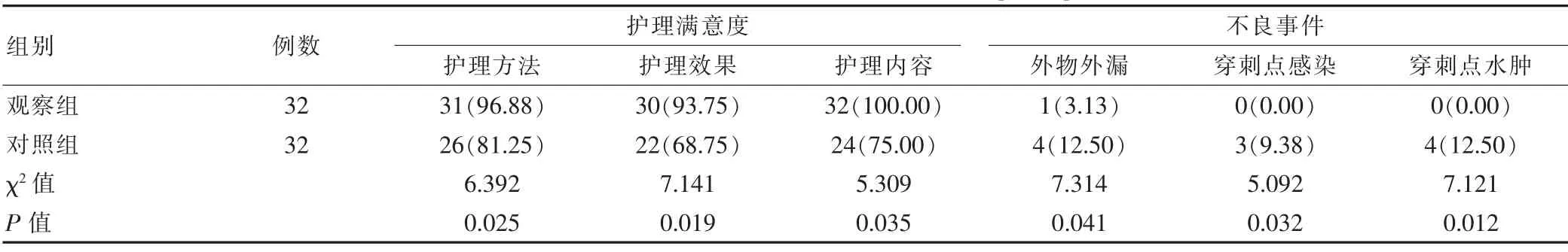

观察组护理后1个月护理方法、护理效果及护理内容满意度,高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理过程中药物外漏、穿刺点感染、穿刺点水肿发生率,低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组护理满意度及不良事件发生率比较[n(%)]

3 讨论

下肢深静脉血栓是临床上常见的疾病,临床多表现为患肢肿胀、疼痛、活动不便等,影响患者健康、生活。静滴治疗是下肢深静脉血栓患者常用的治疗方法,通过静滴能快速改善患者症状,减轻患肢浮肿。但是,下肢深静脉血栓患者治疗周期较长,再加上患者对疾病缺乏认识、了解,使得患者对护理提出了更高的要求。护理干预是一种新型的护理方法,能结合下肢深静脉血栓特点,静滴治疗过程中的不良事件,充分考虑患者的年龄、病程与疾病严重程度,从而能为患者提供科学的、持续的护理干预,能对可能的不良事件进行预防、干预,利于患者恢复。该研究中,观察组护理后1个月护理方法、护理效果及护理内容满意度,高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理过程中药物外漏、穿刺点感染、穿刺点水肿发生率,低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明护理干预能提高下肢深静脉血栓患者静滴治疗满意度,降低不良事件发生率。国内学者研究表明:护理干预用于下肢深静脉血栓静滴治疗中能让患者对加强患者宣传教育、心理指导,能了解患者发病前后心理变化情况,能及时制定有效的措施进行干预,提高患者静滴耐受性、依从性。但是,由于每一位下肢深静脉血栓患者病因、疾病严重程度不同,护理过程中应结合患者的性别、文化背景制定相应的护理干预,善于根据患者恢复调整护理方案,使得患者的护理更具科学性,促进患者早期恢复。

综上所述,将护理干预用于下肢深静脉血栓患者静滴治疗中有助于提高满意度,降低不良事件发生率,值得推广应用。