自由贸易试验区对长三角经济增长外溢影响的实证研究

冯帆 许亚云 韩剑

摘 要 作为深化改革和扩大开放战略的核心环节,自由贸易试验区对区内及周边地区经济增长有着重要的影响。本文利用2006至2018年,省级数据,从GDP、贸易、投资以及工业增加值四个不同角度,运用双重差分以及反事实方法全面分析上海、浙江自贸区设立对长三角开放型经济增长的影响及其外溢影响。研究结果表明,上海、浙江自贸区建设存在显著经济增长效应,对区内经济增长促进作用显著,并且这种“制度红利”具有显著的长期效应;自贸区设立还对周边地区的经济增长产生了不同程度的辐射作用,对江苏的溢出影响要大于浙江、安徽。本文结论为利用自贸区制度创新红利带动地方经济增长、利用其辐射能力来发展经济提供了实证依据和政策参考。

关键词 自由贸易试验区 经济增长 制度创新 外溢影响 政策评估

一、引 言

诺斯(1994)认为制度创新是经济长期稳定增长的根本来源。林毅夫等(1993)认为中国的改革开放是一种摸索、实验、积累的渐进性的制度创新过程。以往中国的商品和要素流動型开放不仅顺应了第三阶段的经济全球化形式,而且抓住了战略机遇,从而获得了巨大发展成就。当前,经济全球化逐渐发展出了一些新形势、新特点,中国也进入新一轮高水平开放的阶段,即由传统的商品和要素流动型开放转向规则等制度型开放,后者的本质在于从“边境开放”向“境内开放”的拓展和延伸,通过促进规则变革,优化制度设计,形成一套与国际经贸活动通行规则相对接的基本规则及制度体系,引领新一轮国际经贸规则的调整和完善。自贸区建设是中国新一轮的开放和制度创新,致力于形成一套可复制推广的制度经验,其对经济增长的重要性不言而喻。

2018年11月5日,习近平总书记在首届中国进博会上发表主旨演讲时,表示支持长三角洲一体化的发展上升为国家战略。长三角地区一体化不断发展,由以往简单的经济一体化向更宽的领域如制度一体化发展。随着长三角一体化的发展推进,区域发展表现出了一些新变化,如战略定位的变化、发展动力的转化、影响发展要素的强化、区域空间更加网络化等,长三角区域一体化由此进入更高层次的协同发展阶段。长三角一体化发展不仅有利于加快创新驱动和经济转型升级,而且对提升长三角地区发展质量和水平,从而使之成为中国经济增长新引擎、具有竞争力的世界级城市集群和世界资源配置的亚太门户都具有重大意义。那么,设立自贸区作为新一轮制度创新与经济增长的探索,是否真的产生了“制度红利”呢?深入研究长三角一体化背景下上海、浙江自贸区的设立对长三角经济增长的影响,科学总结自贸区实际发展经验,对新一轮自贸区建设的经验借鉴和复制推广具有很大的现实意义。

二、文献综述

为积极应对新一轮经济全球化,自由贸易试验区得以建立和发展,不仅有利于促进全球贸易与投资自由化,同时有利于振兴地方经济。自贸区成立以来,大量文献从制度创新、功能定位和国际经验等不同角度定性分析了其设立的影响。例如,陈琪和刘卫(2014)分析讨论了设立上海自贸区的原因、进一步发展的方向,以及可能产生的经济效应。余颖丰(2013)表明上海自贸区的管理模式的改变能在一定程度上提高政府办事效率。裴长洪(2013)认为,设立上海自贸区有利于加快政府职能的转变,形成配套的制度环境,扩大贸易和投资的开放。张幼文(2014)研究表明,自贸区主要功能为利用制度创新促进国内改革,形成可复制推广的经验。

上述研究表明自贸区作为制度创新的试验田,主要任务在于转变政府职能,释放制度红利,从而为经济增长提供新的驱动力。量化分析方面,由于上海自贸区设立时间较早,所以已经有不少学者就上海自贸区对上海经济及对外贸易的影响进行了量化分析。项后军和何康(2016)使用2010-2015年的季度数据,利用双重差分法分析了上海自贸区对区内资本的促进作用。项后军、何康、于洋(2016)使用2010-2015年的月度数据,分析结果表明上海自贸区设立对货物贸易进口存在显著促进作用,同时对本地资本流动也具有显著的正面影响。然而,利用双重差分法评估政策效应要求实验组和控制组的是随机选择的,模型设定上也可能存在遗漏变量,现实中很难同时解决这些问题。Hsiao等(2012)提出了一种政策效应评估方法,利用横截面数据来构建反事实预测结果,不要求实验组和控制组随机选择,故反事实分析法是一种有效的评估政策效应的方法。谭娜等(2015)在此基础上研究了自贸区的经济增长效应,结论表明设立自贸区对上海市工业增加值和贸易的增长有显著正向影响。王利辉和刘志红(2017)评估了上海自贸区的政策效应,结果表明其对当地人均国民生产总值、固定资产投资以及进出口贸易都产生了显著的促进作用。

可见,以往文献主要研究设立自贸区对区内经济的影响,而研究其对周边地区经济增长的影响的文献却很少。事实上,上海、浙江自贸区的设立也会对我国其他地区尤其是长三角地区的经济产生带动、溢出、政策示范等方面的影响,既带来机遇:为其他地区的制度改革和对外开放提供方向和经验借鉴,形成示范效应和溢出效应,也带来挑战:地区之间存在一定的资源流动和竞争,会对其他地区产业发展产生一定的冲击,从而会影响长三角一体化发展进程。滕永乐和沈坤荣(2014)分析表明,上海自贸区建成后短期内会吸引大量拥有先进技术或高效管理能力的企业,这一集聚效应将对周边地区尤其是江苏产生巨大的影响,在产生正向溢出效应的同时也会产生所谓“虹吸效应”,即大量企业从周边地区转移到上海,对周边地区经济增长带来负面影响;但是从长期来看,随着时间的推移其影响逐渐外溢,周边地区也会受到自贸区带来的技术和资金支持。叶红玉(2013)认为上海自贸区建设给周边地区同时带来了机遇和挑战,包括示范效应,对投资、贸易等的带动作用等,各地方政府应积极参与上海自贸区的建设,从中总结宝贵经验,并探索在本地设立自贸区的可能性和发展路径。但上述学者都是从定性的角度来分析的,本文不仅研究设立上海、浙江自贸区对当地经济增长的影响,还将进一步考虑其对长三角其他地区经济增长的溢出效应作用,并从GDP、贸易、投资以及工业增加值四个不同角度,同时运用双重差分以及反事实方法进行全面检验。

三、影响机制探讨及评估方法介绍

本文使用GDP、进出口贸易、固定资产投资以及工业增加值这四个衡量地区经济增长的指标进行实证分析,各指标都由中经网统计数据库数据计算得到其同比增长率,好处在于不需要进行季节调整,在此基础上使用双重差分和反事实分析法估计自贸区对当地及长三角其他地区(江苏省、安徽省)经济绩效的影响。

(一)自贸区对地区经济的影响机制分析

经济增长重在制度创新。自贸区承担的角色与改革开放初期的经济特区相似,但不仅以经济开放为目标,而是关于经济体制的改革与创新,通过试验探索出适合中国实际情况的开放型市场经济体制。自贸区的核心任务是通过先试先行,以开放倒逼改革,探索高效管理体制,以形成相应制度创新经验,为对外开放和经济增长提供新的动力。

第一,政府职能转变是事中事后监督制度的核心所在。以往的市场管理体制存在监管效率低下等问题,主要是因为其以政府行政审批为主,从而制约了经济增长。自贸区实行的备案制和“负面清单”的管理模式有利于降低经济运行成本,提高全球资源配置的效率,充分发挥市场作用,从而促进经济增长。

第二,投资管理制度降低了准入门槛,部分消除了外资进入壁垒。区内对外资的准入前国民待遇加负面清单管理的模式,降低了跨国企业的交易费用和生产成本,使得FDI将进一步向自贸区集聚,带来一系列如税收贡献、劳动就业、消费带动等正面溢出效应,这将对自贸区及周边地区的经济增长产生显著促进作用(史忠良和沈红兵,2005);同时,外资企业往往拥有先进的技术和高效的管理经验,也会对投资地产生正向溢出效应。

第三,贸易监管制度使通关更加便利。自贸区建设要求以制度创新和建设为核心,建立高效的进出口管理制度。这将有利于提高政策透明度以及进出口效率,降低企业行政管理费用等。例如,国际贸易“单一窗口”制度的实行便利了贸易相关监管数据的共享,简化了海关操作环节,提高了贸易商和监管部门的效率。除此之外,服务业(金融、航运、文化和社会服务等)的对外开放程度也将进一步扩大,这一举措对吸引国外服务业优质资本、知识和人才,并推动经济增长都有重要的意义。

(二)双重差分的固定效应模型

本节重点在于检验自贸区对地区经济增长的作用,2006年第一季度至2018年第三季度期间,长三角地区成立了上海、浙江两个自贸区,分别于2013年9月和2017年4月正式挂牌成立。首先,当考虑自贸区对当地经济的影响时,我们将上海、浙江作为实验组,将未设立自贸区的其他省市作为对照组;当考虑自贸区对长三角其他地区的影响时,将江苏、安徽作为实验组,将没有自贸区的其他地区设为对照组。此外,由于长三角经济区经济联系相对紧密,在考虑上海自贸区时,将江苏、浙江、安徽排除在备选的控制组之外,同样,在考虑浙江自贸区时,将上海、江苏、安徽以及江西排除。借鉴叶修群(2018)等的相关研究,运用双重差分法进行实证检验。根据自贸区建成时间,构造核心解释变量FTZ,该地区自贸区成立之前赋值为0,成立之后赋值为1。构造了如下模型:

四、实证结果分析

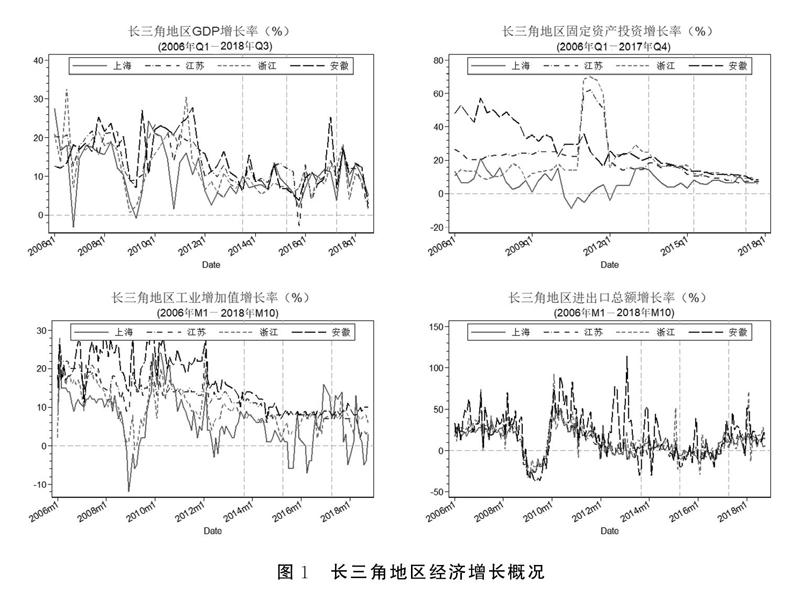

图1绘制了长三角地区GDP、固定资产投资、進出口贸易以及工业增加值在2006年至2018年间的发展概况,横轴表示时间,纵轴表示各指标本期数或同比增长率,红色实线表示上海,绿色点横线表示江苏,橙色短虚线表示浙江,黑色长虚线表示安徽,三条灰色垂直虚线分别表示三批自贸区的设立时间(2013m9、2015m4、2017m4,下同)。其中,对于工业增加值,由于数据库没有报告本期数,所以这里只分析其增长率情况,另外,数据中多个年份1月份和2月份的数据缺失,但由于我们所考虑的是同比增长率,即与上年同期比较,而与相邻月份没有关联,故这里直接将这些数据当作缺失值处理。从图1中可以看出,在不同年份的四个季度或十二个月份内,就各指标增长率大小而言,安徽最大,上海最低,江苏和浙江处于中间,这主要与基数有关,安徽各项经济指标基数都较低,故相对于其他地区有更大的增长空间。就增长率波动趋势而言,各地区差异不大,在2008年左右受到金融危机的影响,各指标出现了明显的减弱,并在一段时间之后得到相应回调。最后,观察三次自贸区设立时点后各指标的变化并不能直观看出自贸区设立对各省市经济增长是否有正面影响,需要进一步分析探讨。

(一)自贸区对当地经济的影响

1.双重差分回归结果

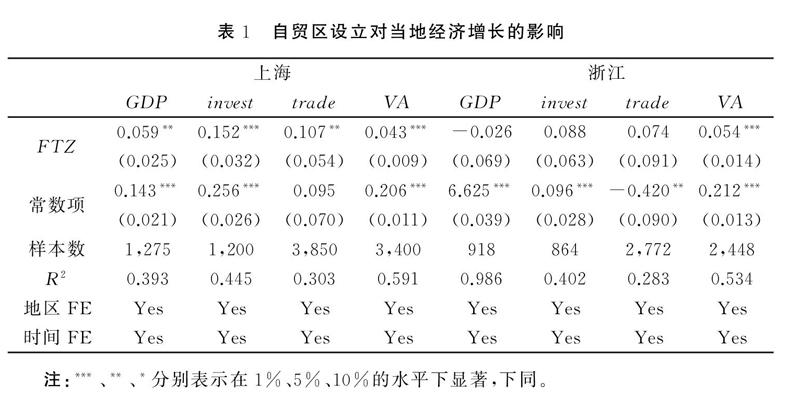

下面考察自贸区设立对当地经济增长的影响,首先,运用双重差分法来分析政策效应,GDP和固定资产投资(invest)使用2006Q1-2018Q3时间段31个省市的季度同比增长率数据作为研究样本,而进出口贸易(trade)和工业增加值(VA)使用2006M1-2018M10时间段的月度同比增长率数据作为研究样本。并且,考虑到邻近省份可能同样会受到设立自贸区这一政策的影响,故排除在控制组之外,另外也排除样本期间设立自贸区的其他地区。表1报告了模型(1)的回归结果。

对于上海自贸区,自贸区变量FTZ的回归系数都在1%-5%的显著性水平上显著为正,表明上海自贸区建设促进了当地经济增长;而对浙江自贸区,自贸区建设对其GDP、固定资产投资、进出口贸易的增长都没有表现出显著影响,只有对工业增加值,FTZ的系数是显著为正的,说明浙江自贸区对当地经济暂时还没有表现出明显的促进作用。一方面可能是因为政策对经济产生影响需要一定时间,即存在滞后性,早期促进作用通常不明显,随后这一效应将逐步凸显;另一方面,自贸区对不同地区经济增长的影响存在异质性,不同自贸区有着不同的功能定位,具体而言,上海自贸区是中国首个自由贸易试验区,自贸区以国际水准的贸易投资自由、监管高效、法制完善的为建设目标,而浙江自贸区的定位在于促进国际大宗商品贸易自由化以及资源有效配置。所以,浙江自贸区对当地经济增长暂时没有表现出显著的影响。下面我们将使用反事实分析法进一步检验。

2.反事实分析

下面利用反事实方法分析自贸区设立对当地经济增长的影响。首先,需找到一组最优回归元备选集,然后利用政策实施前(自贸区设立前)时间段的样本拟合模型,根据逐步回归法选择出最优的回归元子集。同样,对于上海自贸区,由于浙江省、江苏省、安徽省与上海市地域相连、经济联系密切,第二批自贸区于2015年设立,故将这些省份(福建省、天津市与广东省)预先排除在控制组之外;对于浙江自贸区,则预先排除邻近省份和第二、第三批自贸区所在省份。表2报告了不同情况下最优回归组的选择及其系数。可以看出,各模型的拟合优度都较高。

首先,分析上海、浙江自贸区对当地的GDP增长率的影响。图2左图垂直虚线左侧显示了上海自贸区设立之前的GDP当季同比增长率,实线表示的是实际GDP增长率的走势,虚线表示的是由表2回归系数预测的上海GDP增长率,实际值和利用选出的最优控制组计算的拟合值基本一致,即自贸区设立之前的GDP增长率可以较准确地由所选择的最优回归控制组来拟合。根据前述方法利用最优控制组回归元(权重如表2所示)构建预测回归方程,刻画了反事实情况下的预测值,将预测值与实际值比较(见图2左图垂直虚线右侧),实线表示真实值走势,虚线则刻画了反事实预测值,可以看出,在样本区间内大部分时期处理效应(实际值-预测值)为正,大部分时间政策实施的积极作用明显。更重要的是,通过计算平均处理效应还发现, 2013Q4至2014Q4时间段为2.0%,而2015Q1至2015Q4时间段的为4.5%,后者显然更高,而上海自贸区于2014Q4实行了扩区,表明扩区后的经济增长效应更加显著,主要是因为新片区内包含众多金融业、服务业、先进制造业等有着先进技术和管理经验的企业,故自贸区的制度创新效应进一步扩大。总体而言,在自贸区设立后上海市的GDP增长加快,积极作用较为明显。

图2右图绘制了浙江自贸区设立前后GDP增长率真实值与预测值情况。垂直虚线指明浙江自贸区设立的时间,虚线左边为设立之前部分,使用最优控制组拟合的结果较好,右边为实施之后的部分,实际值大多数时间并没有在反事实预测值之上,处理效应不显著。这进一步表明浙江自贸区的设立对当地GDP增长的影响暂不显著,还有待以后进一步研究。

第二,分析上海、浙江自贸区对当地的固定资产投资的影响。图3绘制了自贸区设立前后的固定资产投资月度同比增长率,比较预测值与实际值并给出处理效应如图3左图所示,在样本区间内大部分时期处理效应为正,数据表明,在自贸区设立后的样本期间,上海市固定资产投资增长率的处理效应均值为6.4%(真实值7.2%-反事实值0.8%),即与不设立自贸区相比,自贸区建设对区内固定资产投资的增长有显著促进作用。图3右图绘制了浙江自贸区对其固定资产投资增长率影响的反事实分析结果。不同于双重差分回归结果,设立浙江自贸区之后,固定资产投资增长率的实际值显著高于反事实预测值,根据数据计算可知,利用最优控制组所预测的反事实进出口增长率为4.0%,低于真实的增长率8.1%,故处理效应为正(4.1%),即相比于没有这一政策,浙江自贸区建设对当地固定资产投资的增长有显著的正向影响。

第三,分析上海、浙江自贸区对当地的进出口贸易的影响。图4左图绘制了上海自贸区设立之前的进出口总额当月同比增长率,将预测值与实际值比较可以看出,在样本区间内大部分时期真实值大于预测值,平均处理效应为正,并且数据表明,在自贸区设立后的样本期间,上海市进出口贸易增长率反事实值为-2.4%,小于实际值4.0%,处理效应的均值为6.4%,即相比于没有设立自贸区,自贸区建设对上海市进出口贸易的增长起到了显著的促进作用。在国际经济增长疲软和市场需求下降的背景下,由自贸区建设带来的制度创新使上海市进出口贸易保持了稳步增长。

浙江自贸区对其净出口贸易增长率影响的反事实分析结果如图4右图所示。不同于双重差分回归结果,反事实分析的结果表明,设立浙江自贸区之后,当地进出口贸易增长率的实际值显著高于反事实预测值,根据数据计算可知,利用最优控制组所预测的反事实进出口增长率为7.4%,低于真实的增长率15.8%,故处理效应为正(8.4%),即相比于没有设立自贸区,自贸区建设对浙江省进出口贸易的增长也有着显著的正面效应。

最后,分析上海、浙江自贸区对工业增加值的影响。图5左图绘制了上海自贸区设立前后其工业增加值增长率变化情况,自贸区设立之后,在样本区间内大部分时间处理效应为正,平均而言,利用最优控制组所预测的反事实值為1.7%,低于真实值3.8%,平均处理效应为2.1%,即上海自贸区的成立使得上海市工业增加值增长率增加了2.1%,促进作用显著。

浙江自贸区对其工业增加值增长率影响的反事实分析结果如图5右图所示。可以看出,在自贸区设立之后,大多数时间真实值都处于预测值之上,处理效应为正,具体而言,政策实施后的样本期间反事实工业增加值增长率为5.6%,而真实值为8.0%,那么可知处理效应为2.4%,进一步证明了设立自贸区对当地工业增加值的增长存在显著促进作用。

3.稳健性检验

下面对上述双重差分结果进行虚拟设立时间检验,即人为改变政策发生时点,一般为将政策发生时点提前2-3年。如果FTZ不显著,说明各经济指标的增长来源于自贸区的设立,反之,意味着经济增长可能是由其他因素引起的。我们将自贸区设立时间提前3年,由于浙江自贸区对GDP、invest、trade增长率影响的系数本身就不显著,所以这里不予考虑,只对工业增加值增长率进行分析。回归结果显示,若将自贸区设立时间提前3年,对于上海的GDP、trade、VA,核心解释变量L3.FTZ的系数不显著,意味着上海的GDP、进出口贸易以及工业增加值的增长来源于自贸区的设立,而不是由其他政策引起的;但是对于上海固定资产投资和浙江的工业增加值,L3.FTZ的系数为正,说明上海固定资产投资增长、浙江工业增加值的增长也可能来源于其他政策,而不全是由自贸区的设立引起的,将L3.FTZ与FTZ的系数对比可知,前者均小于后者,说明自贸区建设对上海固定资产投资增长、浙江工业增加值的增长有促进作用,但是没有那么大,反事实分析的结果证明了这一点。

4.长期效应

为了检验自贸区建设的长期效应,运用简单的ARMA模型建立下列方程进行分析。由于浙江自贸区设立时间较晚,且GDP、固定资产投资增长率均为季度数据,处理效应时间较短,工业增加值增长率数据存在缺失值,所以这里我们使用上海进出口增长率的处理效应来作进一步分析。以上海自贸区成立时间为起点,建立一阶滞后的AR(1)模型来进行实证检验,得到如下结果:

其中,1t表示上海自贸区设立对当地的短期效应,括號里的是标准差。经计算,长期效应为6.5%(0.051/(1-0.216)),即上海自贸区建设产生的“制度红利”对上海经济增长的正面影响是长期的。上海自贸区用制度创新代替政策优惠,深化改革,扩大开放,对区内经济增长具有显著的长期促进作用。

上述分析结果表明,上海自贸区的建立对当地GDP、投资、进出口贸易以及工业增加值增长有显著的正向促进作用。由于浙江自贸区成立时间较晚,所以相比于上海对经济增长的影响更不显著。并且通过简单的AR(1)模型拟合数据所得结果可知,自贸区建设产生的“制度红利”具有显著的长期经济增长效应。

(二)自贸区对长三角其他地区经济的影响

上述分析表明自贸区的设立对当地经济增长有显著的正向影响,但是这样的制度红利是否对周边地区同样具有正面影响呢?预期上海、浙江自贸区的设立将对邻近的江苏、安徽的发展产生不容忽视的溢出效应,作用方向和作用大小取决于机遇与挑战的大小,即示范效应、溢出效应等于“虹吸效应”、竞争效应等的大小。下面我们以在研究期间长三角地区未设立自贸区的两个省份江苏省、安徽省为对象进行分析。由于反事实分析法得出的结论更为科学,另外,浙江自贸区设立时间较短,对当地经济的影响暂时都很难显现出来,所以,下面使用反事实分析法分析上海自贸区设立对长三角其他地区经济增长的影响。

1.反事实分析

反事实分析的第一步仍然是找到一组最优回归元备选集,然后利用自贸区设立前时间段的样本拟合模型,根据逐步回归法选择出最优的回归元子集。对于江苏,预先排除上海、安徽、浙江及第二批自贸区所在地,对于安徽,预先排除上海、江苏、浙江及第二批自贸区所在地,从而得到控制组权重。

首先,分析上海自贸区对江苏、安徽的GDP增长率的影响。江苏作为与上海直接毗邻的省份,理论上受到上海自贸区这一政策实施的影响应该更大。从图6左图可以看出, 2013Q4-2014Q4期间处理效应为1.0%,而2015Q1-2015Q4期间为2.5%,后者高于前者,对GDP增长率得到促进效应显著,但是总体而言都低于对上海当地的影响。

对于安徽而言,其并没有与上海直接相邻,故理论上受到上海自贸区这一政策实施的影响应该不大,图6右图也证实了这一点。实际值与反事实预测值交错出现,处理效应不显著,表明安徽的GDP增长并没有受到上海自贸区成立这一政策的显著影响。

第二,分析上海自贸区对江苏、安徽的固定资产投资增长率的影响。图7左图显示,上海自贸区成立之后,江苏省固定资产投资增长率的处理效应显著为负,说明上海自贸区的成立对江苏省固定资产投资的增长有阻碍作用。这可能是因为上海自贸区建成后,自贸区内企业享有国际化运营、利率市场化等优惠政策,必将会吸引周边地区的企业,导致企业将总部或者业务中心迁往自贸区内,这就给江苏省的招商引资造成了一定的困难。对于江苏省来说,要应对这一情况,可利用其地理优势主动接轨上海自贸区,接受上海自贸区的辐射,达到全面协调发展。例如,可充分利用江苏本地先进的制造业并加强基础设施建设与共享以吸引投资,提高企业服务质量以赢得竞争优势等。上海自贸区对江苏而言既有机遇也有挑战,江苏省自身应把握住发展机会并积极应对挑战,只有这样,才能促进江苏省积极健康有序发展。

对于安徽,上海自贸区建设减缓了安徽固定资产投资下降的趋势。虽然安徽在地理优势上不如江苏,但这也使其所受的冲击较小。从图7右图可以看出,上海自贸区设立之前,安徽省固定资产投资增长率呈现大幅下降的趋势,但是自贸区建成滞后,下降趋势明显减缓,固定资产投资处理效应显著为正,表明上海自贸区建设对安徽固定资产投资有一定的正面影响。

第三,分析上海自贸区对江苏、安徽的进出口贸易的影响。其中,江苏更容易获得“窗口”优势,可以凭借上海自贸区的成立大力推动对外开放,理论上其进出口贸易受上海自贸区这一政策实施的影响应该更大。图8左图显示了上海自贸区设立之前江苏净出口贸易月度同比增长率,而右边的图为根据自贸区设立之后的实际值与反事实预测值。数据表明,在自贸区设立之后,江苏省进出口贸易增长率的反事实值为0.2%,低于真实值4.2%,处理效应的均值为4.0%;表明相比于没有设立自贸区,上海自贸区建设对江苏省出口贸易的增长有显著促进作用,但小于对上海市进出口贸易的直接促进效应。

由于安徽并没有与上海直接相邻,故理论上受到上海自贸区这一政策实施的影响应该相对较小。图8右图显示实际值与反事实预测值纵横交错出现,通过计算可知,上海自贸区设立后,安徽省进出口贸易增长率真实值为8.9%,高于反事实预测值6.8%,处理效应为2.1%,小于对上海和江苏的影响,所以,与没有设立上海自贸区相比,上海自贸区建设也促进了安徽省贸易的增长,只是促进效应相对较小,这与我们的预期一致。

最后,分析上海自贸区对江苏、安徽的工业增加值的影响。图9绘制了上海自贸区设立对江苏、安徽工业增加值增长的影响情况。左图为对江苏的影响,与固定资产投资情况类似,工业增加值增长率处理效应为负,说明上海自贸区对江苏省工业增加值增长产生了阻碍作用,原因同样可能是“虹吸效应”给江苏带来的负面影响;从右图中可以看出,上海自贸区的建设对安徽省工业增加值的增长则产生了正面影响,大多数时间增长率的实际值都是在反事实预测值的上方,即处理效应为正,上海自贸区的建设一定程度上带动了安徽省工业增加值的增长。

2.长期效应

以上海自贸区对江苏、安徽进出口贸易的长期影响为例进行长期效应分析,建立含有一阶滞后项的AR(1)模型来拟合数据,结果如下:

其中,2t、3t分别表示上海自贸区设立对江苏、安徽进出口贸易的短期效应,括号里为标准差。对于江苏,长期效应为4.0%(0.021/(1-0.475)),显著为正,但小于对上海当地影响,对安徽贸易的长期效应为2.6%(0.020/(1-0.230)),小于對上海和江苏的促进作用,同上面的样本期间平均处理效应的结果一致。这表明,上海自贸区建设产生的“制度红利”不仅对当地经济有显著的长期效应,并且对周边地区也有不同程度的正面促进效应。

综上所述,上海、浙江自贸区的设立不仅对区内经济增长有影响,而且对周边地区的发展产生了不同程度的作用。具体而言,上海自贸区的成立对江苏省的影响较大,但有正有负:一方面,上海自贸区建设带动了江苏省GDP增长、进出口贸易发展,但另一方面,又阻碍了其固定资产投资、工业增加值的增长;上海自贸区设立对安徽省经济增长的外溢影响较小,但总体为正。此外,其对江苏、安徽经济增长的影响还具有长期效应,而不仅仅是短期的,因此,长三角未建立自贸区的地区应努力抓住机遇,主动接轨上海、浙江自贸区,加强基础设施建设与共享,提高服务质量,赢得竞争优势,从而促进本地区经济健康有序的发展。

五、结论与政策建议

本文使用2006-2018年的省级季度或月度数据,从GDP、贸易、投资以及工业增加值四个不同角度,运用双重差分以及反事实方法进行全面分析上海、浙江自贸区的设立对长三角开放型经济的影响。研究结果表明,长三角自贸区的设立不仅对长三角当地经济增长有影响,而且对周边地区的发展产生了不同程度的作用。第一,上海自贸区的建立对当地GDP、固定资产投资、进出口贸易以及工业增加值增长有显著的正向促进作用,浙江自贸区由于设立时间较晚,所以相比于上海对经济增长的影响更不显著,并且自贸区建设产生的制度红利存在长期经济增长效应。第二,上海、浙江自贸区的设立对江苏、安徽两地产生了较大的溢出效应,其中,上海自贸区的成立对江苏省的影响较大,但有正有负:一方面,上海自贸区建设带动了江苏省GDP增长、进出口贸易发展,但另一方面,又阻碍了其固定资产投资、工业增加值的增长;对安徽省的影响较小,但总的来说都是正面影响,此外,上海自贸区建设对江苏、安徽经济增长的影响也具有长期效应,而不仅仅是短期的。

上述结论表明,自贸区不仅影响对当地经济增长,同时也给长三角其他地区带来了机遇和挑战。本文结论不仅具有理论价值,同时还对我国地方政府和企业有重要的启发意义。就自贸区自身而言,设立自贸区不应止步于短期经济增长,而应该通过制度创新促进管理体制改革,继续推动贸易和投资的自由化和便利化进程,带动地方经济的长期发展。就长三角其他地区而言,自贸区设立带来的机遇是大于挑战的,所以,各地区应该借力自贸区,抓住上海、浙江自贸区建设的契机,利用其辐射能力来发展自身经济,提高贸易与投资的自由化、便利化水平,发挥不同产业的比较优势和竞争优势,形成错位发展。具体而言:第一,要转变政府理念,各地方政府应关注政策动向,把握改革趋势,根据自身实际情况实行管理体制创新,促进本地经济的长期稳定协调发展;第二,要坚持错位发展策略,力争错位打造次区域金融中心,分流上海、浙江自贸区的资本外溢,在贸易方面,应充分利用自贸区改革后的通关便利化措施,稳定出口并扩大本地产业升级所需先进设备和先进技术的进口,优化产业结构;第三,要积极参与上海自贸区建设,对于那些国际化程度较高、创新要求高的企业可以进驻自贸区,从而直接享受其政策带来的便利和优惠;第四,要积极探索本地自贸区建设,由于自贸区建设的方针是可复制和可推广的,故这一政策可能会进一步推开,各地区应积极探索本地特色的自贸区建设,更好地促进本地经济增长。

参考文献:

[1]陈林,罗莉娅.中国外资准入壁垒的政策效应研究——兼议上海自由贸易区改革的政策红利[J]. 经济研究,2014,49(4).

[2]陈钊,熊瑞祥.比较优势与产业政策效果——来自出口加工区准实验的证据[J].管理世界,2015(8).

[3]江若尘,陆煊.中国(上海)自由贸易试验区的制度创新及其评估——基于全球比较的视角[J].外国经济与管理,2014,36(10).

[4]金泽虎,李青青.上海自贸区经验对促进长江经济带贸易便利化的启示[J].国际贸易,2016(4).

[5]李金果.中国(浙江)自由贸易试验区贸易便利化建设的经验借鉴[J].特区经济,2018(9).

[6]刘瑞明,赵仁杰.国家高新区推动了地区经济发展吗?——基于双重差分方法的验证[J].管理世界,2015(8).

[7]裴长洪.全球治理视野的新一轮开放尺度:自上海自贸区观察[J].改革,2013(12).

[8]盛斌.天津自贸区:制度创新的综合试验田[J].国际贸易,2015(1).

[9]史忠良,沈红兵.中国总部经济的形成及其发展研究[J].中国工业经济,2005(5).

[10]谭娜,周先波,林建浩.上海自贸区的经济增长效应研究——基于面板数据下的反事实分析方法[J].国际贸易问题,2015(10).

[11]滕永乐,沈坤荣.中国(上海)自由贸易试验区对江苏经济的影响分析[J].江苏社会科学,2014(1).

[12]王利辉,刘志红.上海自贸区对地区经济的影响效应研究——基于“反事实”思维视角[J].国际贸易问题,2017(2).

[13]项后军,何康,于洋.自贸区设立、贸易发展与资本流动——基于上海自贸区的研究[J].金融研究,2016(10).

[14]项后军,何康.自贸区的影响与资本流动——以上海为例的自然实验研究[J].国际贸易问题,2016(8).

[15]叶红玉.上海自贸区对长三角地区经济的影响及对策[J].新经济,2014(8).

[16]叶修群.自由贸易园区(FTZ)的区位选择——基于中国省级面板数据的实证研究[J].当代经济科学,2016,38(2).

[17]叶修群.自由贸易试验区与经济增长——基于准自然实验的实证研究[J].经济评论,2018(4).

[18]17. 殷华,高维和.自由贸易试验区产生了“制度红利”效应吗?——来自上海自贸区的证据[J].财经研究,2017,43(2).

[19]竺彩华,李锋.上海自贸区建设的主要成就与问题分析[J].亚太经济,2016(1).

[20] Donald S G, Lang K. Inference with Differenceindifferences and other Panel Data [J]. The Review of Economics and Statistics,2007,89(2).

[21] Forni M, Reichlin L. Lets Get Real: A Factor Analytical Approach to Disaggregated Business Cycle Dynamics[J]. Review of Economic Studies,1998,65(3).

[22]Gregory A W, Head A C. Common and Countryspecific Fluctuations in Productivity, Investment, and the Current Account[J]. Journal of Monetary Economics,1999,44(3).

[23]Hsiao C, Steve Ching H, Ki Wan S. A Panel Data Approach for Program Evaluation: Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong kong with Mainland China [J]. Journal of Applied Econometrics, 2012, 27(5).

[24] Hsiao C and S K Wan. Is There An Optimal Forecast Combination? [J].Journal of Econometric,2014,178(2).

[25] Ji Mingjie,Li Mimi,King Brain.The Impacts of Chinas New Freetrade Zones on Hong Kong Tourism[J].Journal of Destination Marketing&Managemen,2015,4(4) .

[26] Ouyang M, Peng Y. The Treatmenteffect Estimation: A Case Study of the 2008 Economic Stimulus Package of China [J]. Journal of Econometrics,2015,188(2).

[27] Wan Z et al. Policy and Politics behind Shanghais Free Trade Zone Program[J].Journal of Transport Geograph,2014,34(1).

[28] Yao D and J Whalley. The Yuan and Shanghai Pilot Free Trade Zone[J].Journal of Economic Integration,2015,30(4).

[29] Yao D, Whalley J. An Evaluation of the Impact of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (SPFTZ)[R]. National Bureau of Economic Research,2015.

(責任编辑:彭琳)