中国古代文论翻译传播模式建构研究

——以《文心雕龙·风骨》翻译的创造性叛逆为例

黄亚菲, 王 林,2

(1.乐山师范学院 外国语学院,四川 乐山 614000;2.武汉大学 外国语言文学学院,湖北 武汉 430072)

中国文论失语由来已久,悬而未决[1-2]。但在中国文化“走出去”影响下,中外文学交流更加频繁,中国文论亟须走出国门,在世界“发声”。域外传播首先面对难题就是翻译,其中中国古代文论的翻译问题最为典型。其英译实践,时代特征显著,最初只作为“优美文学作品”被译介[3],只谈输出不谈接受,折损了其学术价值。随着中国文论地位逐步提高,与国内译者更多参与,才走向学术自觉化和种类多元化,但其海外接受情况依旧不容乐观。

与英译实践相似,其英译研究也呈现出多元化的势态,例如对译本质量的评价[4];对于译者角色的探究[5];对翻译规范的思考[6]。但这些更多是宏观层面的反思和期望。对具体的翻译难点,研究者多只关注某一问题,如文化专有项[7~10],进而就具体翻译方法展开讨论,并未将其类型化、系统化,也未讨论其解决对海外传播的影响。但作为文论作品,海外传播效果无疑也是衡量其翻译得失的标尺之一。本文从翻译传播学视角出发,通过对《文心雕龙》创造性叛逆进行分类探索,希望系统解释中国古代文论中因文化差异所出现的翻译问题,进而构建出针对不同目标读者的中国古代文论翻译所能够参考的翻译传播模式,促进中国古代文论海外传播。

此处《文心雕龙》的选择具有代表性,因其自成体系,且最早被介绍到西方[11],影响力最大。西方对中国古代文论的了解,主要源自于它[12]。同时本文所选译本也均享有较高的知名度,能够代表《文心雕龙》英译的主流声音,同时其译者背景、翻译时代及出版方式均不同;又涉及华人译本与汉学家译本之比、大众译本与学术译本之比,因而具有可供对比研究的差异性、典型性与权威性。

一、翻译传播学以及相关概念

作为高级的人类认知活动,翻译涉及诸多要素,仅靠翻译一个学科,难以对翻译及其交流传播过程做出全面考察,因而翻译学与传播学的新兴交叉学科翻译传播学应运而生。但目前这个学科尚处于发展初期,常须引用传播学的研究对象及其理论体系对翻译学现象与问题进行研究与探索[13]。本文借助传播学经典的五要素(5W)传播模式[14]32,对文论翻译传播过程当中的译者(Who)、受众(Whom)以及传播效果(With what effect)进行探索与研究,借以构建中国古代文论独特的翻译传播模式。

翻译是一种特殊的传播活动[15]。这种特殊性首先源于大多数翻译都是异域传播,在文化壁垒的翻越过程中,原文意涵势必发生不可避免的变化,蕴藉的中国古代文论翻译尤是如此。而这种变化可以被集中解释为创造性叛逆(Creative Treason),即不同文化在交流过程中所受到的阻滞、碰撞、误解、扭曲等问题[16]151。“翻译总是一种创造性叛逆”[17]137,这种叛逆可能存在于译者、读者,乃至阅读环境。

在翻译传播活动中,作为传话人的译者具有最大选择权力。译者既是原文读者又是译本作者,能够通过不同的翻译理念与策略,来控制译本创造性叛逆的表现,进而影响读者。创造性叛逆理论能为译者的翻译活动,提供更多一种可能性[18]。不同的译者创造性叛逆,可以推动读者接近原文作者意图的不同侧面[19]。其在文学翻译中的表现,由谢天振归纳为以下四种情况:个性化翻译,误译与漏译,节译与编译,以及转译与改编[20]。

其次,翻译传播通常以域外接受为目的,因而受众研究尤为重要,特别是经典翻译的传播。译出活动受“语言差”(Language Gap)与“时间差”(Time Gap)[21]影响。中国古代经典,如《文心雕龙·风骨》,如果在翻译传播活动不加处理,对于多数西方读者而言,未免过于乏味,难以卒读。以往的翻译研究与实践中就多是因为缺乏受众研究,才导致翻译传播效果不佳[13]。文论翻译的受众就是译本读者,他们可以通过期待视野(Expectation Horizon)参与文学翻译传播过程。读者期待视野在“先见结构”与“体验建构”不断互动中生成。[23]一方面它是静态的,是读者在阅读文本前依据自身经历与审美趣味对文本风格、意象与意义等产生的“先在知识”[22]19-28。同时也是动态的,读者会在文本的影响下不断“保存”并产生新的视野[23]。如果善加利用,它能够帮助译者构建与译本读者之间更为紧密的联系。一方面读者期待视野介入翻译策略选择,能够减少译本在接受环节时所受阻碍;另一方面,译者也能够通过自己的译本来影响甚至扩充读者期待视野[24],让读者更容易接受同类型的译本。

故而翻译传播效果极大地受到译者创造性叛逆与读者期待视野的影响。译者若能在翻译过程中,考虑到读者期待视野,在选择范围内进行恰如其分的创造性叛逆。那么面对创造性叛逆会造成胡译乱译的质疑[25],接受传播效果就可以为其正名,同时读者的期待视野也可以藉此得到满足与扩充。后文将针对二者相互结合的具体形式,作进一步探讨。

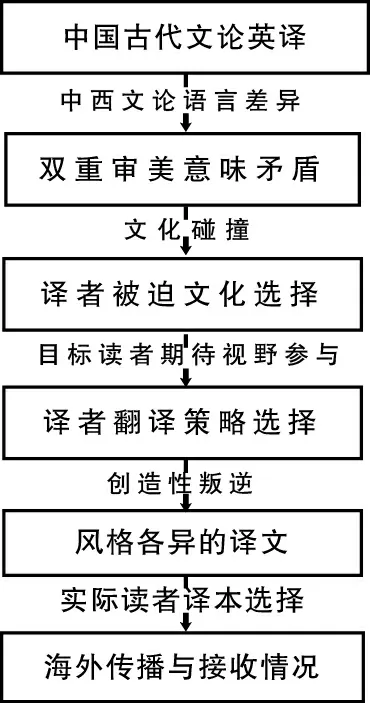

综上,就中国古代文论翻译传播而言,读者期待视野与创造性叛逆概念的引入,能够更系统地分析中西文论的异同,以及译本的海外传播与接受效果,图示如下:

图1 总体架构

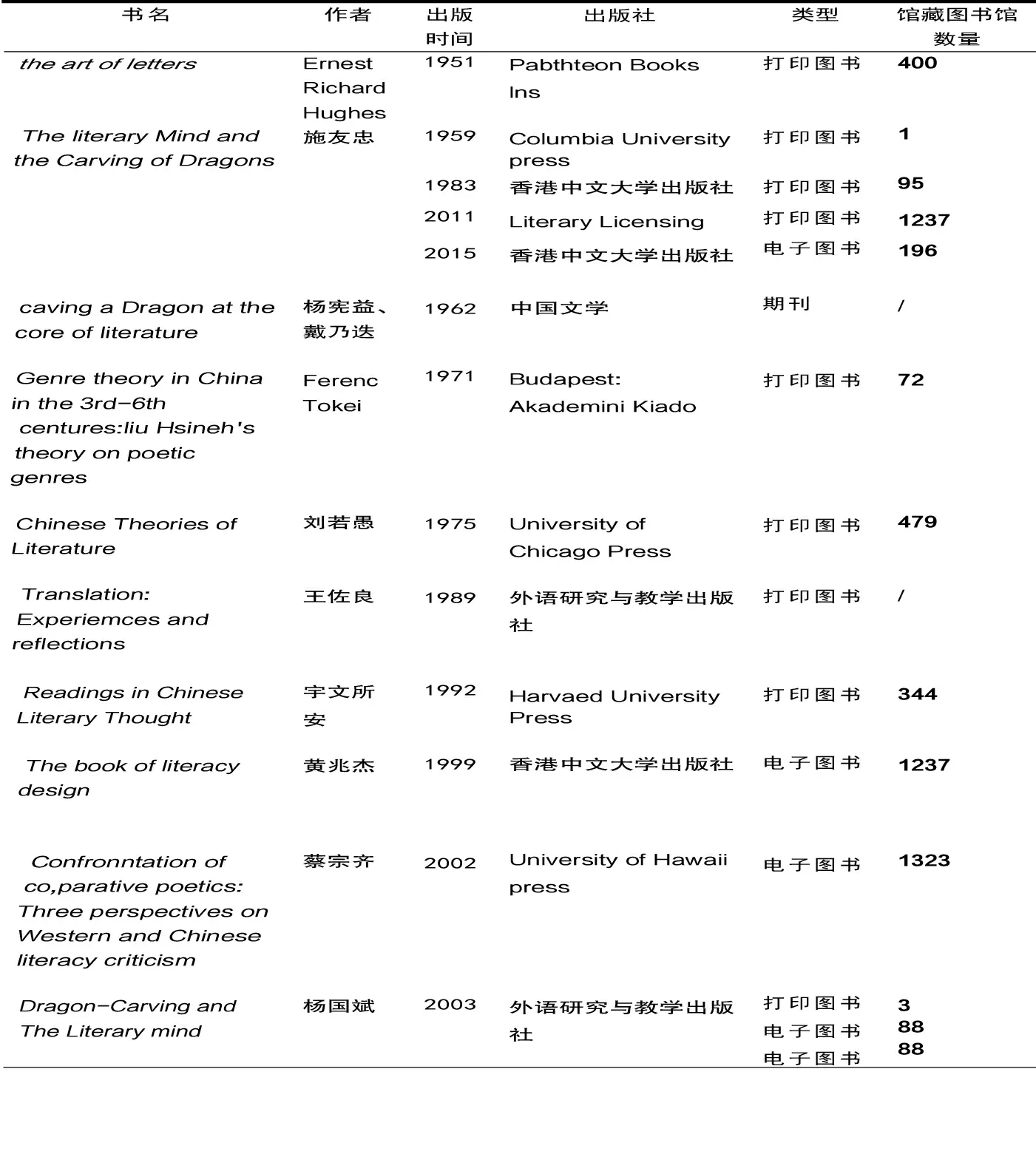

二、《文心雕龙》英译的传播与接受效果

联机计算机图书馆中心(OCLC)能够提供全球图书馆馆藏信息,其旗下的联机书目数据库Worldcat拥有112个国家,包括近9000家图书馆的书目数据。本文根据worldcat所提供的数据(www.worldcat.org/2018.8.17),检索《文心雕龙》现有英译本的馆藏图书馆数量,得出下表。

表1 《文心雕龙》馆藏情况

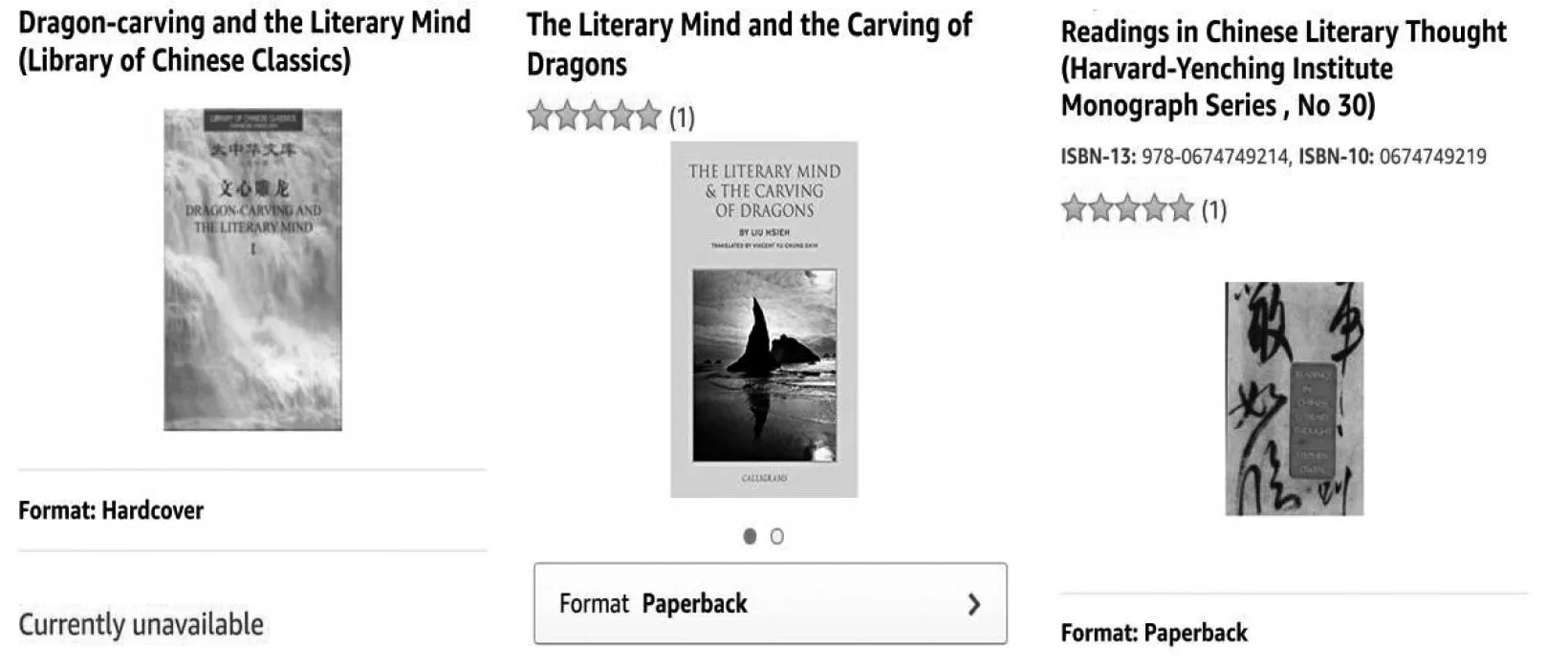

从馆藏数据中可以看出,《文心雕龙》英译时间跨度大,数量多,种类丰富,已经在世界范围内已经取得了一定的影响。但最大的国际电商网站亚马逊(北美)(www.amazon.com/2018.8.12)的商品数据却与馆藏数据结果大相径庭,所选三个主流译本在大众化渠道中的传播都显得乏力。

图2 杨译本(左)施译本(中)与宇文译本(右)亚马逊销售情况

不同于官方的馆藏数据,电商的销售数据更能够体现读者的个体选择。其中一位读者还表示《文心雕龙》(宇文译本)体大思精而不易理解(“It is wide and daunting”.)

图3 宇文译本亚马逊评价

虽然根据《文心雕龙》本身的特性而言,它的读者范围应该比较小众,多囿于学界。但经典翻译通常并非出自商业目的,其英译本所期待读者的范围,也就更为广阔。但上述数据不仅反映出普通读者对体大思精理论作品的畏难情绪,还在一定程度上体现出其在译本选取方面可能仍然存在一定的误区,不知如何选取适合自己的译本,这无疑有碍其传播。

三、《文心雕龙·风骨》的翻译传播之路

本节将分析翻译传播过程中,读者期待视野介入下文化选择的差异,即译本中创造性叛逆的不同处理情况,与目标读者期待视野之间的关系。由于中国古代文论并非传统意义上的文学文本,因而其英译的创造性叛逆主要表现为个性化翻译以及节译与编译,本节也只讨论这两种典型情况。

(一)《文心雕龙·风骨》的文本特点与传播难题

中国古代几乎没有纯粹的文学理论家,文论通常为文人群体创作,大多兼具学术审美价值与文学审美价值。中文环境下,它们和谐共生于中国古代文论特有的语言组织形式及其所形成的话语蕴藉之中。但碍于中英语言环境差异,这种共生关系在翻译传播中矛盾丛生,常表现出创造性叛逆。作为中国古代文论的扛鼎之作,《文心雕龙》中这个问题表现得尤为明显。

以《风骨》篇为例,其中“风骨”这一中国古代文论体系中的核心诗学概念,上承先秦魏晋,下开盛唐风气,也是学界公认难题。[26]但正如曹顺庆所提出的:《风骨第二十八》本身就是一篇完整的古典论文。[27]其中核心概念都能在本篇目之中,自得解释。同时就《风骨》篇的语言组织形式而言,总领全文的是学术化语言体系[28],承担阐释功能的却是文学化语言。“风骨”一类的核心术语要依赖文学化语言,才能实现意义的传达。

而“宗经”如刘勰深受经典影响,博喻广譬,“深于取象”,常“立象尽意”;并且善于锤炼语言、熔铸经典,常一句多典故。出于对“深文隐蔚,余味曲包”(《文心雕龙·隐秀》)效果的追求,其语言高度精炼,蕴藉丰富,文有余味。常常“书不尽言,言不尽意”,表意朦胧,期待读者理解。如刘勰对“风骨”功能的描述,首先以学术化语言总述“怊怅述情,必始乎风,沉吟铺辞,莫先于骨”,又分别采用了立象尽意,如“鹰隼”、“翚翟”、“鸣凤”之比;用典,如“潘勖锡魏”、“相如赋仙”等文学化语言对其进一步阐释。因而要明辨“风骨”这类核心,对这些文学化阐释语言的理解尤为关键。

这些特点共同构筑了《风骨》篇文学与学术的双重审美意味,但也不免在翻译传播中产生矛盾。首先是阐释方式矛盾。英文重逻辑推理,中文重诗化分析,多根植于中国文化环境,在异域传播中,难以明确表意。但英语较之汉语,更要求精确。再次是语言形式矛盾,汉语意合,容易形成整饬的句式美感,甚至兼顾音韵。而英语形合,需要更多连接手段,很难做到句式整饬,且不折损原有语意。

这使得译者难免顾此失彼,发生不可避免的创造性叛逆。那么译者选择在何处叛逆,如何叛逆,难以回避。

(二)《文心雕龙·风骨》的译本特点与受众分析

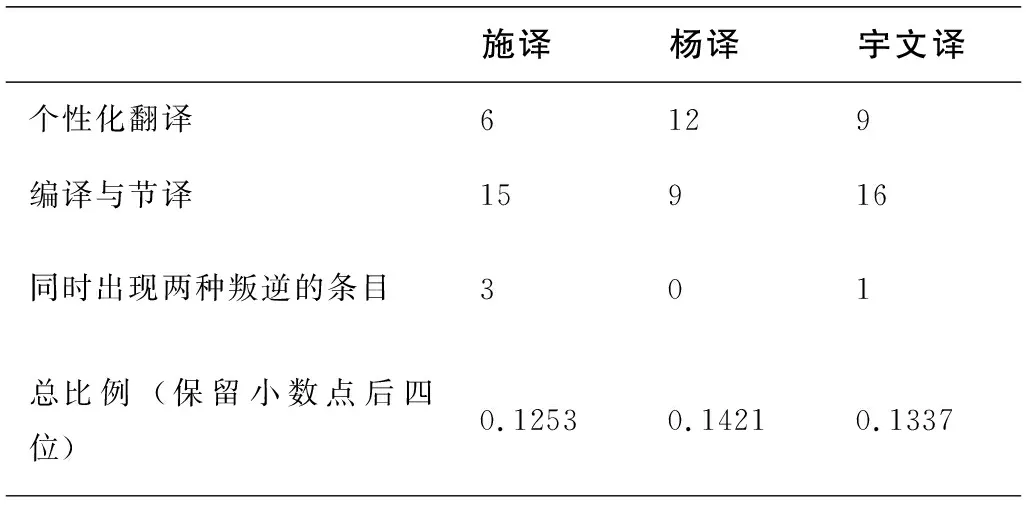

根据笔者对本文所选《文心雕龙·风骨》三个译本[29-31]中创造性叛逆的分析与统计,其在创造性叛逆程度与偏好上的差异如下。需特别说明的是,本处前三行以句为单位,并以上文中创造性叛逆的分类为标准,采用定量定性的分析方法,统计数据,得出结论。第四行为原文本中出现创造性叛逆的字段数量占原文本总长度的比重。但对翻译手法的判断存在主观差异,此处数据可能存在细微出入。

表2 创造性叛逆对比

由上表可以看出,三个译本创造性叛逆类型选择的特点不同。杨译的创造性叛逆更多出现在个性化翻译当中且叛逆程度最高;宇文译则更集中于编译与节译当中;施译也是更集中于编译与节译当中,但叛逆程度最低。

这或许与三个译本的目标读者差异有关,施友忠译本应哥伦比亚大学狄百瑞(William de Bary)教授之邀,由哥伦比亚大学出版。其目标读者主要为学者群体,要求翻译的忠实性。杨国斌译本应大中华文库项目之邀出版。该项目是国家新闻总署应中国文化“走出去”的口号,所开展的中国经典翻译活动,意在更广泛地传播中国经典文化,因而所期待的读者群体也较为广泛,更加偏向于普通人群。该类读者更期待译者在解读中的帮助。宇文所安的节译本是他执教耶鲁期间为学生讲述中国文论所使用的教材。学生群体对可读性与学术性均有要求,而非简单的“优美的英语”可以满足。由此可见,三家在创造性叛逆的总量与偏好上,均靠近目标读者需求。

(三)《文心雕龙·风骨》创造性叛逆与策略分析

本节将引例讨论翻译传播中,三个译本中目标读者期待视野与译者创造性叛逆的翻译策略选择相结合的方式。此处分类源自前文传播难题,即核心术语及其典故运用、立象尽意两种主要阐释方式。文化负载词在此处有不同表现,也单独列出。

1.核心术语

中国古代文论术语往往含混,具有多解性。此处,三个译者偏向于使用个性化翻译的方式。例一:

表3 “骨”的不同翻译

“风骨”是刘勰对文章风格的要求,他认为只有达到了“风清骨峻”的,才能称作好文章。虽然其具体内涵学界尚有争议,但在原文中刘勰已经分别简述了“风”与“骨”各自的定义及功能,这个概念能在原文中自求解释。因而译者此处都将“风”与“骨”分离,并以“and”连接,暗示其整体关系。“风”“骨”给人带来的感官体验与“bone”和“wind”类似,都是刚健的或清爽的。对于这个后文自含解释的核心术语,三个译者的区别不大,均异化,用同一词翻译,并在部分地方音译加注。这意味着,译者将创造性叛逆的重心,放到了后文解释性的话语上,译者更加期待读者在其阐释语言中,自行获得完整的诗化理解与体验。而这基本不影响读者阅读体验,反促其兴趣,各种类型的读者皆可根据自身需求决定是否作进一步探索。

例二:

表4 “文”的不同翻译

“文”是《文心雕龙》中的核心词汇,在全文出现两百余次,且意义不尽相同,对它的理解影响着对全文基本思想的把握。且该术语单独表意,后文并未出现解释,读者无从获得更多信息。此处,译者用词更加多样。其中施译选择了更多不同的词汇去解释“文”字的内涵,追求对这个意蕴丰富术语的充分解释,更加贴近学者群体对准确性的需求。宇文译更倾向于选择与“文”字,字面意义更为趋近的词汇,保留其基本含义,便于学生群体理解与记忆。而杨译忽略“文”的次数更多,但这种忽略不是“省译”,其句意足以涵盖词意,因而他省去的并非“文”的含义,而是大众读者的理解难度。三者同属归化,但目的与手法不同。

2.典故运用

《文心雕龙》的典故运用依托经典与历史,在精简的表达中熔铸了丰富的意蕴,难免造成译文繁杂或意涵缺失。在本处的创造性叛逆处理中,三个译者都选取了编译与节译。

例三:

昔潘勖锡魏,思摹经典

施译:When P’an Hsü wrote his edict conferring the nine honors on Prince Wei, he patterned his thought after the Classics.

杨译:When Pan Xu wrote the imperial edict honoring Cao Cao, the Lord of Wei, he took the Confucian classics as his model and achieved such stylistic sublimity.

宇文译:Long ago when P'an Hsü[165-215] wrote [on behalf of of the Han Emperor] a Grant of Honor for the Duke of Wei [Ts'ao Ts‘ao, 155-220], his literary thought aspired to emulate the Classical canons.

本处典故来自于魏晋历史,“潘旭锡魏”即魏文帝册封曹操为魏公,加九锡(天子给予大臣的九种特殊的赏赐,如车马)[32]341以示恩遇之殊,潘勖受命撰文记之。“思摹经典”则是指潘勖摹《尚书》笔法作《册魏公九锡文》。本处典故隐去了潘旭为文的缘由、目的、风格,高度精炼,语焉不详。于是三者均采用释义兼文后加注的方式以保持原文简洁度。其中施译完全保留了原文句式特征及句序,能够予读者更多作品的原貌。后两者的叛逆程度略高于施译。宇文译最求详尽,在译文中对出现的历史人物都进行了注释,有助学生群体整体把握经典。

更值得注意的是,杨译将“经典”译作“Confucian classics”,扩大了原文的意涵。《尚书》只是儒家经典中的五经之一,其他作品的风格各不相同。相对于简单的Classics来说,“Confucian classics”能够帮助读者明确经典的属性,其次“Confucian”在西方世界的知名度远高于《尚书》,也更容易让大众读者接受。

3.立象尽意

立象尽意是指运用具体意象来阐明抽象观念。意象是中国首创的一个审美范畴,具有求解性与多意性[33]251,意涵丰富,随语境而变迁,多具形而上色彩。三个译者此处都采用了个性化翻译。

例四:

情之含风,犹形之包气。

施译:Feeling gives form to the wind very much as a physical form envelops the vitality which animates it.

杨译:Feeling is carried by “wind” as the physical form is supported by the vital breath.

宇文译:The quality of wind contained in the affections is like the way our shape holds chi within it.

此处施译使用了归化的方式,用了更详尽的短语阐释了“体”的内涵,并以从句解释“气”的含义,同时保留了原文所使用动词乃至词序、句序,对原文最为忠实。宇文译则着意于保留原句词语内在结构关系,展现异域风情,如“our shape holds chi within it”就是“形”与“气”的空间关系的忠实呈现,没有进一步解释其内在联系,而这种形气关系本身就是中国古代文学作品的常见提法。杨译同样归化,但直接解释了气的内涵,并根据其句子的深层含义重新选用动词,更加灵活流畅,便于大众读者理解。

4.文化负载词

文化负载词是指文化差异所造成的词汇空缺,即源语词汇在译入语当中没有对应表达[34]10。其在中国古代文论中主要有两类特殊表现,一类与文论体式相关,如“赞”,另一类涉及作者评价,如“辞宗”。在翻译传播的过程当中,这类词汇超出了目标读者的经验范畴,更难得到其理解与接受。

“赞”脱身于传统史学著作的论赞,从功能上来讲,相当于阐发作者或注者对前文的总括与评价。从形式上来讲,《文心雕龙》中的“赞”均为带韵的四言八句,独立于全文而存在,其表现形式类似于四言古体诗。三个译者采用了个性化翻译的方法,施译异化“The Tsan”,保留原词特色,符合学者对原味的要求。杨译重其功能,归化“Summary”,在最大程度上降低了大众读者理解难度。宇文译按其形式与功用造了新表达,归化为“Supporting Verse”,在便于理解的基础上,对“赞”的功能与形式也作了简要的概括,能够帮助学生群体作更进一步的知识拓展。

“辞宗”翻译受历史渊源影响,颇具难度。西汉文人辞赋概念混用,此处“辞”应指赋。三者均采用个性化翻译中归化的方式。施译“Poet laureate”与原文之间联系紧密。早期桂冠诗人拔擢于宫廷文人之中,与司马氏的“辞宗”称谓类似。但没有相关知识背景,不易发现二者关联,因而这是适合学者的翻译。杨译“Father of the rhyme-prose”大概沿用了后世学者如林文轩、王应麟、王世贞对司马氏的“赋圣”之称,同时“Father of”的表述也通俗易懂,但跟原文意义略有出入,赋体并非自司马氏而始。宇文译“They found splendor in his mastery of language (tz 'u)”避开誉称,转而诠释这个词的内涵并把“辞”加以音译,既易于理解又相对忠实。

除此之外《风骨》篇全文以精美的骈文写成,据以上几例可以发现,施译和杨译更注重句式美感的保留,宇文译增补较多。不知是否出于刻意安排,在这几个方面,译者的创造性叛逆方式选择基本趋同,但在创造性叛逆的比例与具体解决手段有所差异,学者需原味,学生则愿详细,普通读者喜简达,此处可以感受到三个译本中不同目标读者期待视野的参与。而这种参与,则使译本呈现出了更加多样的风格,还原了《文心雕龙》的不同侧面;也更能满足目标读者的求知需要。《文心雕龙》相对其他文论更为成功的海外传播经验,与这不无关系。

四、中国古代文论翻译传播模式构建

在翻译传播过程中,中国古代文论翻译势必出现不可避免的叛逆。如果译者能在翻译环节,基于源语文本、译者自身风格以及目标读者期待视野的三重指导进行翻译策略选择,则其创造性叛逆能更有的放矢,既可从不同侧面还原原文意涵,又可更充分地满足读者的需求,从而达到更好的传播效果。

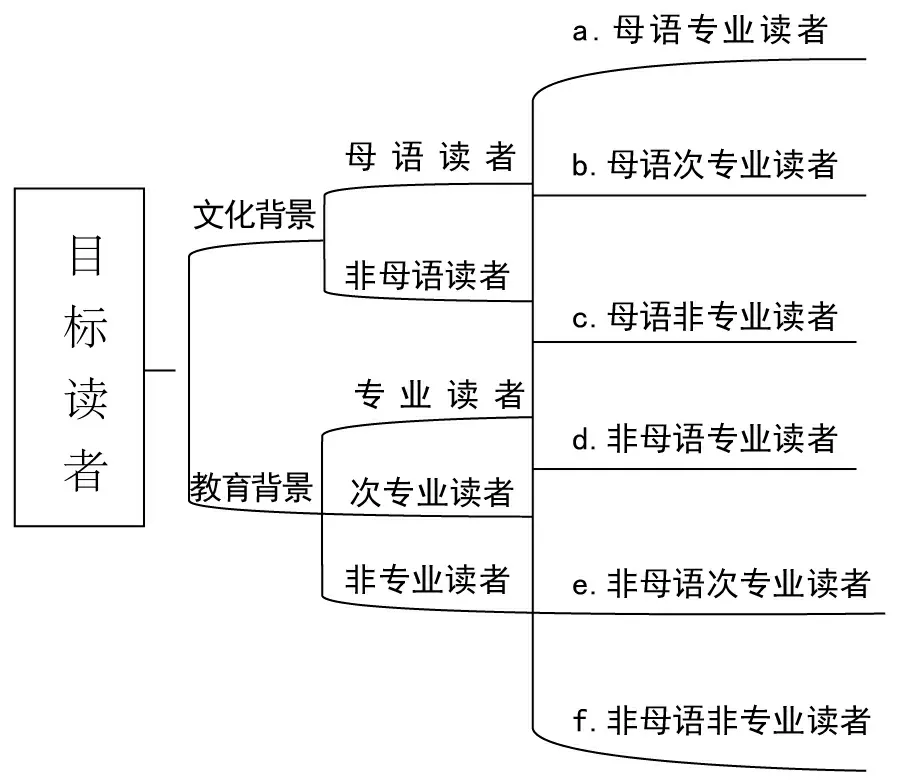

目标读者在此处是预设的读者,在翻译策略选择中只起到单向的参考作用。但如果只笼统论述不加分类,就不便讨论其需求,无法起到有效参考。因此下图中将目标读者粗分为对翻译需求有所不同的六类人群。需要特别说明的是,次专业读者是指拥有一定专业知识水平的中国古代文论爱好者与相关专业学生,母语读者群体则被限制为能够充分理解译本的中文母语者。此处提出目标读者的概念,主要是为了阐明翻译活动与传播活动相结合的可能性,因而未加详细论述。并且,如果进一步细分,可能会造成新的翻译策略选择难题。

图4 标读者类型

与此同时,译者对策略选择能够起到更为主动的作用,但不同译者的翻译理念显然不宜一概而论。此处的译者分类,以学界对《文心雕龙》译者主体性的研究为标准。有学者将施友忠视作学者型译者,而宇文所安以及杨国斌则分别为评论家译者与诗人型译者[5]。这三类译者代表了不同的翻译风格(详见上文)。这同样为了我们提供了启示,不同目标读者的需求更容易被对应风格的译者满足,如诗人型译者之于d类读者与f类读者。

图5 译者类型

基于上述对《文心雕龙》在官方渠道传播成功经验的总结,与解决读者译本选取误区的期待,本文提出下图翻译传播模式,希望能够促进中国古代文论的对外传播。

图6 中国古代文论翻译传播模式

在译前环节中,译者受到源语文本的双重审美意味与自身翻译理念的影响。这种影响往往不可控。因而其表现出的创造性叛逆差异主要来自于译者身份的不同,且一直延伸到译中环节,即本图的开端。在译中环节,译者处于主动地位,可以通过不同的翻译策略,照顾不同的目标读者群体。目标读者亦能以自身诉求,反作用于译者策略选择。此处创造性叛逆,是源语文本、译者自身风格以及目标读者期待视野共同作用的结果。但其中目标读者的期待视野是最大的变因,译者如能在此处明晰目标读者群体需求,并反映在翻译策略选择上,就可以对译后的传播环节起到良好的推动作用。同时,在传播环节中,如对此模式有相关认识,实际读者就可以根据自身需求更加科学地选择适合自己的译本。与所选译本的目标读者契合度,或所选译本译者契合度越高,那么该译本则更可能满足实际读者的需求,达到更好的域外传播效果。

五、结语

本文集中展现了翻译传播中的译者翻译与读者接受环节,这两个环节可以用三个问题概括,即“必须叛逆”,“如何叛逆”与“价值体现”。中国古代文论具有双重审美意味的矛盾,所以在跨语际的翻译中“必须叛逆”。目标读者需求能够限制、支持与检验创造性叛逆,从而帮助解答翻译过程中“如何叛逆”。译本帮助读者理解原文本的充分程度,以及译本的海外接受情况,则是“价值体现”,通过对该模式的了解,更多读者可以从风格各异的译本选到最适合自身阅读水平的。本文中国古代文论翻译传播模式的构建,正是基于对这三个问题的追寻与回答。这两个环节互为因果,若两者得以结合,则有望进一步推动中国古代文论的对外传播,增强其国际影响,让在中国文化“走出去”政策号召下日渐频繁的文学交流中,出现更多中国特色的文学分析声音,为治愈文论失语提供良药。

(感谢汤红娟教授为本文提出的意见和建议!)