显性书写与隐性绘制

——《乞力马扎罗的雪》中“非洲形象”解读

王 磊

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

海明威(Ernest Hemingway,1899-1961)是20世纪美国著名作家,他一生中去过非洲两次,在非洲的经历对其创作产生了深刻影响。小说《乞力马扎罗的雪》是其非洲题材小说中的一个名篇。爬梳搜集的文献,不难发现:对小说《乞力马扎罗的雪》的研究方法及角度主要集中在后殖民批评、传记式阅读、生态批评、形象学角度、作品主题、叙事视角、文体风格、艺术风格以及作品中体现出来的死亡意识。其中用后殖民批评研究小说《乞力马扎罗的雪》也主要集中探讨“后殖民时期非洲黑人被边缘化、客体化、丧失身份认同感和话语权的被殖民状态”[1]32,并没有深入探究后殖民语境下的“非洲形象”书写。运用霍米巴巴的后殖民理论考察小说《乞力马扎罗的雪》中出现的两个“非洲形象”书写特征,分析殖民地被殖民主体反抗殖民统治的“发声”历程,无疑对理解海明威笔下“非洲形象”的真正内涵有着重要的意义。

一、殖民地主体的矛盾身份焦虑

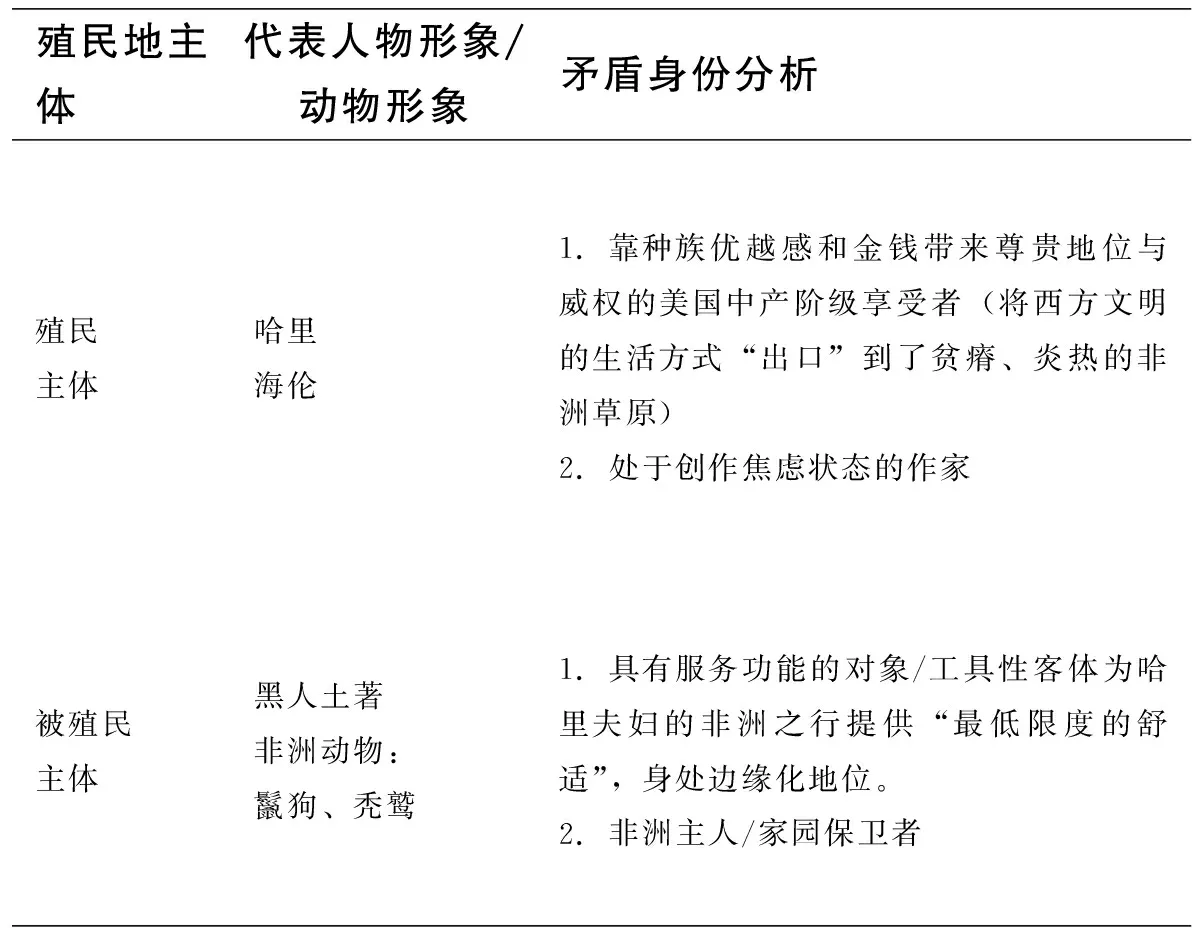

霍米巴巴在《文化的定位》(TheLocationofCulture)第三章《他者问题》(TheOtherQuestion)中,将殖民地双方都认定为殖民地主体——包括被殖民主体和殖民主体,没有将被殖民者看作是一种殖民对象。这样的一种殖民地主体关系的界定,说明了一个问题,即殖民地主体——殖民主体与被殖民主体之间的二元对立,已不再被认为是存在于一种严格的等级关系中,而是处于一种互补性关系中。在这种互补性关系中,殖民主体的“身份”由于受到其“他者”,也就是被殖民主体的搅扰而不再是确定无疑的。对殖民地主体身份的定义问题,巴巴进一步做出了精彩的总结:“身份是一种主体间的、表演性的行为,它拒绝公共/私人、心理/社会的区分。它并非是赋予意识的一种‘自我’,而是自我通过象征性他者之领域——语言、社会制度、无意识——的一种‘意识觉醒’”[2]206,易言之,在巴巴看来,殖民地主体身份的选择及其心理表述和意识形态表述无疑是一场你争我抢的痛苦斗争。这在小说中殖民主体——哈里与被殖民主体——黑人土著、非洲动物(鬣狗、秃鹫)身上都有较为形象地体现。

通过对殖民地主体的矛盾身份焦虑进行细致的分析与考察后,可以看到,“在想象秩序的关系中,殖民者主体不是将被殖民者看成一个真实的他者,而是自恋地将其识别为一个想象的他者。”[3]67正是在“自恋式想象”的驱使下,小说中主人公哈里有意识地为自己制造了两重身份——第一身份是具有种族优越感和威权的殖民者,使唤着黑非洲仆人为其提供“最低限度的舒适”[4] 293,保证非洲之行“没有艰苦,也没有奢华”。然而细读文本,我们可以看到,小说中哈里夫妇享受的“最低限度的舒适”已经暴露了白人帝国霸权主义和享受被殖民主体给予的快感的殖民心态;第二身份则是渴望摒弃安闲舒适且腐蚀才能的美国生活并希求重新寻回创作灵感的作家。研读小说文本中主人公哈里的“自言自语”①,可以看到主人公哈里深受双重矛盾身份选择的焦虑影响。

表1 殖民地主体的矛盾身份焦虑分析

由于殖民主体和被殖民主体处于一种互补关系之中,殖民主体面临的矛盾身份焦虑自然也会映射到被殖民主体身上。在殖民地话语中,“黑人既野蛮(食人族),又是最温顺而高贵的仆从(端盛食物者)”[5]82,而“人的身份是一个人在社会中存在的标识,人需要承担身份所赋予的责任与义务”[6]。不难发现,非洲黑人土著身上也存在着两种矛盾身份,但迫于白人意识话语的权威与金钱的诱惑,非洲黑人土著并没有承担起非洲主人身份所赋予的责任与义务,即为人文层面非洲形象而代言;相反,他们失去了独立的自我属性,只能在殖民主体意识话语的操纵下机械地活动,“仅仅作为‘无语的在场物’而存在”[7] 98。

非洲黑人土著身上的“野蛮性”则在非洲动物——秃鹫和鬣狗——身上得到了传承,它们的身份双重性体现在:一方面是殖民主体用来娱乐的工具性对象,另一方面它们还是非洲的主人、家园保卫者,是非洲土著文化的象征。它们游走于殖民文化与土著文化狭路相逢的间隙里,无时无刻不在遭受矛盾身份带来的焦虑与不安——三只硕大的秃鹫鸟在主人公(殖民者主体)哈里所在营地附近静静地蜷伏着,天空中还有十几只展翅翱翔以侦查营地的一举一动;到了晚上,它们都沉重地栖息在一棵树上。鬣狗则每天都选择在暮色苍茫没法瞄准打枪的时刻,出没在哈里所在营地附近,发出“呜咽”嗷叫声,到最后哈里离开了,又发出“几乎象人那样的哭声”[4]314。被殖民主体——非洲秃鹫、鬣狗面对殖民主体——哈里一行人入侵的种种反映,无不在言说着身为被殖民主体正遭受的矛盾身份焦虑。在进行自我身份选择的时候,黑人土著选择了“失语”默默为殖民主体服务,充当工具性客体,而非洲动物——秃鹫、鬣狗则选择了强而有力地“发声”反抗。

二、从失语走向发声的第三空间表达

霍米巴巴在后殖民语境中提出了第三空间概念。在他看来,发声的第三空间只有在殖民主体和被殖民主体接触之时,才会产生。它是一个混杂的、矛盾的、不确定的表意空间,“既代表了语言的普泛状况,又代表发声的具体含义”[5]36,更是一个被书写出来的模糊混杂的地带。细读文本,可以发现小说中土著黑人自始至终处于“沉默——失语”状态,但是作为非洲土著文化一分子,同时也是非洲主人的非洲动物——鬣狗、秃鹫却无时无刻不在“发声”反抗殖民主体的统治,在小说中,我们可以看到鬣狗和秃鹫时常性出没在殖民主体哈里所在营地附近,以它们的语言、行动警告着殖民主体哈里已经入侵到它们的家园了。依据被殖民主体反抗殖民统治的行为,可以发现,小说中被殖民主体“发声”反抗殖民主体统治,是可以分为两类的——一类是以秃鹫为代表的保守反抗者,另一类是以鬣狗为代表的激进反抗者。

小说开头,哈里躺在一张帆布床上,在一棵含羞草树的浓阴里,他越过树荫向那片阳光炫目的平原望去,发现“那儿有三只硕大的鸟讨厌地蜷伏着,天空中还有十几只在展翅翱翔,当它们掠过时,投下迅疾移动的影子”[4]283,看似是在写非洲平原上常见的动物——秃鹫,实则在这里秃鹫早已人格化为非洲家园的保卫者,它们如同侦察兵,在平地上“蜷伏着”以便观察入侵者哈里一行人举动;“在空中展翅翱翔的十几只秃鹫”掠过哈里所在营地时,更是表现出试探性行动——“迅疾移动”。秃鹫们以这样的行为表明自己是非洲的主人,即使土著人沉默,它们也不会失语,会以自己的方式反抗着以哈里为代表的殖民主体的入侵。而面对非洲平原上秃鹫的种种表现,哈里则以作家身份视角作出了这样回应,“今天是它们第一次落到地上来。我起先还很仔细地观察过它们飞翔的姿态,心想一旦我写一篇短篇小说的时候,也许会用得上它们。”[4]284此时,主人公哈里殖民主体身份已转向了处于创作焦虑状态的作家身份,他期待着非洲这片全新的土地能够帮助他摆脱精神上的困境,帮助他重新寻回创作的灵感。因而在哈里的眼中,秃鹫也不单单就是带有非洲动物属性的秃鹫,它们也是带有非洲主人属性的秃鹫,这从哈里对秃鹫栖息状态——“现在已是傍晚,那几只大鸟不再在地上等着了。它们都沉重地栖息在一棵树上。它们还有很多。”[4]289——的描写中可以看得到。而对于秃鹫而言,它们全体都沉重地栖息在一棵树上无疑是在向以哈里为代表的殖民者主体宣示它们的国家主权,表明它们和黑人土著一样,也是非洲的主人。秃鹫以保守的反抗姿态——以群体形式出现,静默凝视观察——给殖民主体带来了精神上的压力。

“殖民地那些在殖民者听来无法理解的声音或噪音,也是不确定的沉默”[3]70,“不确定的沉默”是另一种发声形式的表达。在小说中自始至终都“代表”失语的非洲土著发声的被殖民主体是非洲动物鬣狗,可以说,它是最具有反抗意识的非洲被殖民主体,它是激进反抗者的代表。非洲平原上的鬣狗深谙与敌人周旋的门路,总是选择在主人公哈里“他们喝着酒的时候,天渐渐暗下来,在这暮色苍茫没法瞄准打枪的时刻,穿过那片空地往山那边跑去”[4]297,因此在哈里的记忆中,它每天晚上都是这样跑过那儿,每天晚上都发出那种“呜咽”似的嗷叫声。非洲平原上激进的反抗者——鬣狗,每天晚上都会有规律地出没在哈里所在营地附近,以“有规律性地出没”与“呜咽”似的嗷叫声向殖民主体哈里发出警告:这是我们(包括黑人土著在内)的非洲,是我们赖以生息的家园,是不容侵犯的。可以看到,对于被殖民主体非洲动物而言,哈里就只有一种身份——那就是强暴的殖民者主体身份,故小说中被殖民主体非洲动物的“发声”是强而有力的,它们不像黑人土著要遭受真切的双重矛盾身份焦虑,它们之所以焦虑主要是因为殖民主体哈里对其家园的侵犯。小说中一直出现的鬣狗“呜咽”似的嗷叫声中也隐隐表达了一种悲哀之情,为本应是非洲主人及代言人的黑人土著失语而哀叹,更为他们的不反抗乃至失去其独立的自我属性而“呜咽”。

小说中,作为殖民文化代表的殖民者主体哈里的意识流式追忆描述以及内心独白、对话也在发声回应土著文化的“声音”。然而,“殖民文化在暧昧地发声的同时,却将殖民者那些进步、理性和秩序等文化理想异化了”[3] 71。主人公哈里开始变得心情烦躁,与同行的妻子海伦吵嘴,自言自语,满口脏话,失去了应有理性,连妻子海伦都觉得不认识他了,他的意识已游离于现实与幻想的中间状态之中。此时,主人公哈里身上的“这种标志着与自己同中有异的‘意义’的过度溢出,可以被理解为对于殖民意识形态的自我‘解体’或自我解构”[3]77。正是殖民者主体殖民意识形态的自我解构,才使得被殖民主体非洲动物有了发声的可能。小说结尾处“鬣狗在夜里停止了呜咽,开始发出一种奇怪的几乎象人那样的哭声”[4]313-314这里的“哭声”某种意义上就是被殖民主体一种“喜极而泣”的表达,因为入侵自己家园的殖民者主体——哈里终于离开了,这也意味着殖民者主体对自己家园的殖民统治也即将结束。

三、焦虑影响下的两个“非洲形象”书写

莫哈在《试论比较文学形象学的研究史及方法论》(1922)中认为文学形象学研究的一切形象是三重意义上的形象,即“它是异国的形象,是出自一个民族(社会、文化)的形象,最后,由一个作家的特殊感受所创造出的形象”[8]。诚然,“由一个作家的特殊感受所创造出的形象”是带有模糊性的。作家在创造异国形象时,既可能会将自己可以言说的真实情感投射在小说主人公身上加以表达,显性地建构一个理想他者形象;也可能会将某种难以言说的感情隐性地依附在具有代表性的其他形象身上——如动物形象,由这一类形象代为言说与表达,书写出一个真实的异国形象。

研读海明威非洲题材小说,可以发现,在海明威的创作意识中,他一方面是把非洲塑造成具有拯救自我功能的理想他者自然层面形象,另一方面又在努力还原一个真实的非洲形象,即处在西方白人意志控制下的——景观性工具性失语者人文层面形象。可以说,来往于真实与虚构之间的非洲形象转换书写,使得海明威的非洲题材创作具有了一种不确定性,也正是这种不确定性的诱惑,给海明威创作带来了影响的焦虑。究其原因,不难发现,是当时奢侈堕落的美国都市文明生活使海明威陷入了“虽生犹死”的精神状态,以及美国文化群体意识中的种族意识/种族主义对其创作的潜在控制,里外夹击的两层文化因素导致了海明威的创作焦虑。然,正如巴巴所言,焦虑是能产生作用的——“焦虑‘树立’在那里,像是‘边疆的哨所’,它提供了一个表述的空间、一种阅读策略”[3]79,作家身上的创作焦虑在创作过程中自然会转嫁于作家笔下的人物形象、动物形象身上加以表达,这在海明威小说《乞力马扎罗的雪》中体现的最为真切。

基于巴巴关于焦虑作用的观点,我们不难发现海明威小说《乞力马扎罗的雪》中出现了后殖民语境下两个层面的“非洲形象”书写。一个是以哈里、海伦为代表的西方白人殖民主体,显性书写的充满野性活力和启示力量的自然层面非洲形象——这是理想他者形象;另一个是以被殖民主体非洲动物形象为核心隐性勾勒出的人文层面非洲形象——这是真实的非洲形象。小说中对于两个“非洲形象”书写特征及其背后隐含的文化内涵特征,可以通过下面的图表加以分析:

表2 两个“非洲形象”书写特征及其背后隐含的文化内涵特征分析

哈里、海伦视角下的自然层面非洲形象是充满野性活力和启示力量的:“在黄色的平原上,有几只野羊显得又小又白,在远处,一群斑马,映衬着葱绿的灌木丛,显得白花花的。附近有一个几乎已经干涸的水穴,每当清晨时分,沙松鸡就在那儿飞翔。”[4]285傍晚时分,“平原上一片阴影,一些小动物正在营地近旁吃食;它们的头很快地一起一落,摆动着尾巴。”[4]292对于殖民者主体哈里来说,“这是一个舒适宜人的营地”[4]285,因为这个营地背倚山岭,上面覆盖着大树,还有清冽的水。从哈里对目标营地的选择以及成功扎营后觉得“舒适宜人”的体验感受,不难看出西方(美国)文化中满满的霸权主义与强烈的自恋主义已经深入到殖民者主体意识之中。与显性的自然层面非洲形象书写相呼应的,是黑人土著、非洲秃鹫、非洲鬣狗视角下隐性绘制出的——缺少认同感但同时又抱有敢于发声反抗的英雄主义——人文层面非洲形象,小说中人文层面非洲形象是在殖民地被殖民主体反抗殖民统治的“发声”历程中慢而有序地被隐性绘制出来的。综上,海明威笔下的“非洲形象”书写是具有二重性的,即显性书写与隐性绘制交错出现。

注释:

①哈里的“自言自语”既包括对过去种种经历的追忆,也包括当下看到“秃鹫”、“鬣狗”出现时的反应。