以家庭为中心的产科优质护理对产后抑郁的影响分析

河南省许昌市中医院(461000)马明霞 张利军

产后抑郁是产妇产后常见的一种情感精神性疾病,患者会出现悲伤、注意力难以集中等表现,不仅影响了患者的个人生活质量,也不利于婴儿成长,甚至会引发不良事件的发生。为避免患者产后抑郁,临床上会在分娩前后实施相应的护理措施,提高患者及家属整体情感意识,降低疾病发生的风险,改善患者产后生活质量。因此,本文针对以家庭为中心的产科优质护理对产后抑郁的影响,做出以下分析[1]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取从2017年1月~2017年12月期间进行分娩的患者100例,随机分为常规组与观察组,50例/组。经统计两组患者年龄均在24~31岁,平均年龄(26.13±5.21)岁,妊娠周期为39~40周,平均周期(35.15±4.87)周。患者在分娩前均无任何异常,并排除其他重大疾病。对比两组患者各项基线资料,均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组患者在分娩后分别予以不同护理模式,常规组患者采取常规护理方法,观察组患者则实施以家庭为中心的产科优质护理,具体实施如下:首先,在产前为患者及家属宣讲健康知识,指导患者合理安排饮食及相关注意事项;其次,生产过程中应告知丈夫及家属存在的风险,并予以患者心理支持;最后,生产后帮助患者制定产后护理方案,并为患者讲解新生儿护理知识和母乳喂养的重要意义。与此同时,观察组患者在护理过程中坚持以家庭为中心的护理理念,并在整个护理期间对患者进行心理疏导,缓解患者紧张、恐惧的心理和情绪,家属应采取积极态度鼓励患者,降低患者负面情绪。

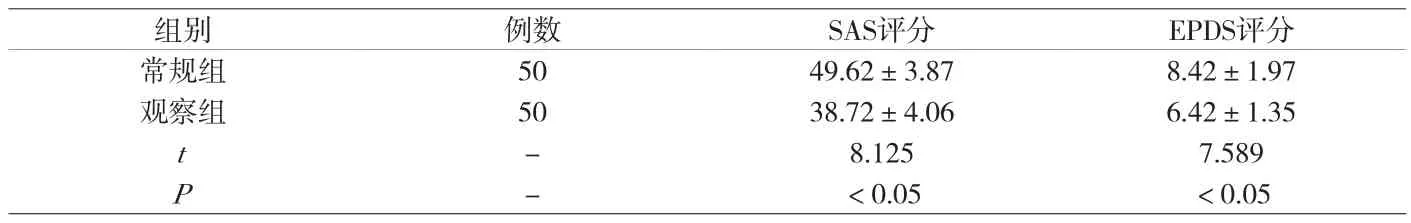

附表 两组患者不同护理后SAS和EPDS评分比较分析(±s)[n(例)]

附表 两组患者不同护理后SAS和EPDS评分比较分析(±s)[n(例)]

组别 例数 SAS评分 EPDS评分常规组 50 49.62±3.87 8.42±1.97观察组 50 38.72±4.06 6.42±1.35 t-8.125 7.589 P-<0.05 <0.05

1.3 判定标准 对两组患者护理前的各项指标及心理和情绪变化进行记录,对比产后患者的指标参数,参考焦虑自评量表和爱丁堡产后抑郁量表。总结两组患者产后抑郁指数,统计护理方案的护理水平和护理质量。

1.4 统计学分析 采用SPSS19.0的统计学软件对数据进行分析处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

予以不同护理模式后比较,观察组患者的SAS与EPDS评分均优于常规组患者,差异明显具有统计学意义(P<0.05),详情见附表。

3 讨论

产后抑郁是指女性于产褥期出现明显的抑郁症状或典型的抑郁发作,与产后心绪不宁和产后精神病同属产褥期精神综合征。患者会在产后出现表情阴郁,无精打采,困倦,易流泪,哭泣等情况,如不及时疏导患者会出现轻生想法,危及生命,破坏家庭和谐。通过临床调查研究,内分泌因素,遗传因素,产科因素,躯体疾病因素,社会心理因素是引发产后抑郁的主要原因。与此同时,产后抑郁存在危险性,影响着患者产褥期的情绪和心理,不利于产后恢复。为提高患者产后的生活质量,加快患者产后的康复速度,在整个生产期予以相应的护理措施,提高产后生活质量[2]。

本文选取了100例妊娠期满患者,在产前产后予以相应的护理措施进行调查和统计显示,实施以家庭为中心的产科优质护理的观察组患者产后SAS和EPDS评分均优于常规组患者。以家庭为中心的产科优质护理坚持以人文本的护理理念,以个体护理服务为中心,将医护人员的医疗技术、护理服务与家属的感情相结合,对患者的一种精神支持,大大提高了护理质量,满足了患者内心需求,降低了患者在分娩中的痛苦。与此同时,在护理过程中让患者家属参与其中,提升了患者及家属整体的健康知识,有利于患者产后树立正确的康复观念。此外,患者在产褥期心理和情绪起伏不定,负面情绪较多,以家庭为中心的产科优质护理方案的介入,安抚了整个分娩过程中恐惧、焦虑的心理,提高了护理质量和患者满意度,值得临床推广应用。