死而复生的残存世界

[韩]柳贞娥

就像“记忆争论”这个词的含义一样,今天记忆一词不仅仅是指单一的重现,而具有更为丰富的意义。当我们讨论正规的历史时,很难将所有的体验在同一逻辑中融合。现在我们目睹的一切都是作为“个别的记忆”,相继出现了各种回顾、发言、纪念形式,同时人们开始各自对自己的独特体验进行展示。

在这种情况下,我们要关注的是今天艺术家的角色变化。美国艺术批评家豪·福斯特[Hal Foster]曾经说:“人类学者之间那种长期存在的艺术家推崇现象最近转向了相反的方向,出现了向新民族志学者投靠的许多艺术家和批评家。”1Hal Foster, “The Artists as Ethnographers”,The Return of the Real, The MIT Press, 1996,p.181.当代艺术家们很希望自己的作品和理论具备“现场感”,因此往往尝试长途跋涉,和土著居民见面并接触。他们认为政治变革和艺术家革命是一致的,也相信这种变革会因提倡文化他者而成为可能。作为“历史家”、“民族学者”、“人类学者”,当代艺术家们所表现的作品也不限于纯粹的艺术品,有时干脆把它叫做“考古学的收获”。对于他们来说,“记忆”并不是在历史的幕后消失的遗物,而是能够重新审视我们现在的面貌,引出可能性变化的丰富资源。

图1 台北双年展展览手册封皮,2012年

图2 首尔媒体城市双年展海报,2014年

尤其,21世纪的亚洲是最激动的记忆斗争现场之一。中国学者高士明讲到,虽然我们都说“新世纪正在自我奠基”,但是“二十世纪‘去殖民/去冷战/去帝国’的老问题并没有得到解决,它们依然以各种形式潜伏延伸了下来。[……]老问题不是消散了而是沉到了系统的底部”。2高士明撰,〈罪与罚以及解放之道—陈界仁的辩证诗学〉,载https://news.artron.net/20171109/n967463.html,查阅于 2019 年6月。今天我们所目睹的各种记忆就足以证明,历史时间不是直线方向的单线的流动,过去和现在是互相干涉及冲突的战场。因此,我们目睹当代艺术界捕捉“当历史以线性排序组织时,听起来就会像不舒服的嗡嗡声。”3台北市立美术馆编《想象的死而复生现代梼杌:2012台北双年展志》,台北市立美术馆,2012年,第108页。可参考https://www.taipeibiennial.org/2012言外之意是,艺术家们要表现在看不见的、听不见的领域上的隐藏的历史。

在这种脉络下,本研究对当代亚洲艺术中“寻找记忆”的趋势进行梳理并呈现一些主要面貌。尤其是通过对两场亚洲双年展—台北双年展(2012)和首尔媒体城市双年展(2014)—的分析,思考在亚洲现代史背景下残存的记忆再次出现的含义(图1、图2)。重点在于研究以理性名义发动的国家暴力、集体与私人记忆的召唤,并探讨作为残存图像的鬼神所代表的现代政治社会蕴含的意义。进而,我需要把握举办两场双年展策展的概念,并观察在两场展示共同出现的主要现象—集体和个人记忆与原始图像的深刻含义。

台北和首尔媒体城市双年展,在十分相同的现代史背景下,给我们提供了极具参考价值的资料。韩国和中国台湾共同拥有战争爆发、日帝殖民、民族分裂、独裁、经济发展、新自由主义等现代史。这两场展览提到的主题便是关于帝国、殖民、冷战的亚洲历史记忆,并共同陈述了20世纪亚洲地区的暴力与创伤。其次,这两场双年展的背景也是至关重要的,因为它们不仅开始于同一个时代(首尔媒体城市双年展,2000年/台北双年展,1998年),而且展览所举行的地点都是在代表了亚洲经济及高级科学发展面貌的国际大都市。最后,这次台北双年展策展人以咨询委员的身份参加了2014年“首尔媒体城市双年展”等,两场展览的策展人互相接触,交流了各方面信息。因为这两场双年展都具有“国际”双年展的定位,所以它们能够超越亚洲国家和民族的范围,涉及广泛的、十分丰富的国际艺术作品。

一 再谈亚洲的现代性

尽管国家层面的双年展对资本化和单一化进行了很多批评,但这两场展览力求提出一个崭新的主题,并寻找在亚洲深处的历史记忆。确实,这两年一度的展演不但给本地带来关于重温亚洲历史的重要指标,引领当代艺术发展趋势,也给观众充分提供了多元的艺术媒体体验。同时,它们成为本地、东北亚与国际文化交流的重要对话平台。我想,它们所提出的关键性主题,经过逐年的累积后将是未来历史书写的重要参考资料。

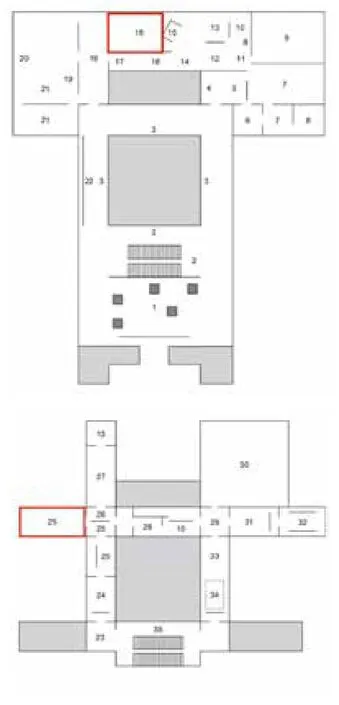

首先,2012年的“台北双年展”(2012.9.29-2013.1.13)由来自德国柏林的策展人安森·法兰克[Anselm Franke]策划,提出一场名为“想象:死而复生”的展览。4法兰克早在这个世纪伊始就开始了各式各样的策展工作,并活跃在德国及国际当代艺术舞台中。他自2013年以来一直担任德国世界文化宫视觉艺术与电影[Visual Arts and Film at Haus der Kulturen der Welt]的负责人。作为一名有着丰富经验的独立策展人,他所策划的展览涉及了各种主题,其中尤其是对与亚洲所相关联的历史、文化、社会等问题进行了较为深入的探讨。特别是他对于亚洲地区的传统信仰和历史文化有着很浓厚的兴趣。展览邀请了四十七组来自世界各地的艺术家与团队,总计约八十多位艺术家共同参与完成。其中,有将近三分之一作品是为本届双年展所构思的新作。在这里,大主题被分为六部分小主题:历史与怪兽博物馆、跨越博物馆、韵律博物馆、葫芦博物馆、(前)纪念博物馆、基底无意识博物馆。此次展览同时按照小主题“微型博物馆”的形式在每一个楼层的特定空间来做群展。如,图3的展馆一共分为四个楼层,每个楼层都陈列着不同作品以及划分出一个集体展示区(如图红色区域所示)。

虽然这次展览策划是在展览中心主题的整体设置下再细分为小主题,之后再针对具体每一个小主题,分别采用设立微型博物馆的形式,但每一个分主题不仅单纯属于大主题的一部分,而是更突出表现六个微型博物馆互相交错呼应中心主题具体部分的作用。正如六个星星互相旋转一样,各个微型博物馆旋转着,呈现出大主题的各个部分。在这种情景下,“微型博物馆”的“微”字义上的的意思并不是“小”的意思,而更接近于“敏感”或“精巧”的意思,策展人可能试图通过这种设置形式去传达各主题之间相互的辩证与矛盾关系。

策展人法兰克为本次展览所提出的主题是关于对亚洲历史记忆与“现代性”的问题。为了深层探讨这个话题,他探寻了中国古代怪兽“梼杌”。他主要参考的文献是中国学者王德威的著作《怪兽,它就是历史:历史、暴力、虚构》。5王德威在书中这样描述:“这本书(梼杌)描绘20世纪中国暴力的多元性并深谈其背后的伦理与技术推动作用[……]如果(在20世纪中国史中)没提到频繁发生的残忍事情的话,我们看不到中国现代史的真相[……]同时,梼杌本身的存在具有一定的占卜力性质,因此它也就顺其自然地被奉为部落图腾。”David Der-wei Wang, The Monster That Is History:The Monster That Is History: History,Violence, and Fictional Writing in Twentieth-Century China, Univ.of California, 2004,pp.6-7.由于其凶猛的天性和神秘的幻想能力,梼杌也是周王朝时代帝王陵墓的守护者。另外,汉代小说《神异经》介绍,梼杌是以“西荒中有兽如虎,豪长三尺,人面[……]”6“西荒中有兽如虎,豪长三尺,人面虎足口牙一丈八尺。人或食之,兽斗绝不退却,唯死而已。荒众人张捕之,复黠逆知,一名倒寿焉。”《神异经》是古代神话志怪小说集,由汉代东方朔编撰,全书分东荒经、东南荒经、南荒经、西南荒经、西荒经、西北荒经、北荒经、东北荒经、中荒经等九章,这显然在《山海经》的基础上创造的。“然略于山川道里而详于异物”(鲁迅《中国小说史略》),而且文字也不像《山海经》那样古朴。 东方朔,《神异经》,公共版权。可参考 https://yuedu.baidu.com/ebook/ddeb6841f46527d3240ce039为特定的想象的怪兽。梼杌便从邪恶的传说中诞生,并在几个世纪里民间之间经历了各种变化。从孔子阐明“不谈怪力乱神”以来,在儒家文化中,只有像《神异经》这种怪异小说将一直被统治理念压抑的想象力和幻想尽情地展现出来。从这个出发点切入,策展人所探求的是仿佛已经成为过往的20世纪人类所无法控制的历史。同时,此展览企图将梼杌本身所表达的概念扩展到历史学的领域之外,并且也试图在中国本土经验的范围之外进行新的尝试。我们可以进一步将怪兽理解为某种形象,透过它而触及当代艺术家在创作中对现代历史这一深刻题材的理解与把握。7同注3,第21-23页。

图3 台北双年展平面图,一楼(上)、二楼(下),2012年

如此来看,我们可以得到这届双年展标题“想象:死而复生”所传达的更为丰富的含义。这不仅显现在那些凭借想象而杜撰的怪兽上,也在想象或虚构的核心中,始终存在着极其现实的事实。在回顾历史的时候,虽然实证的事实固然重要,但是有时候想象中的很多故事能够提供更接近真实的样貌。今天艺术界对于历史的认识过分倾向于再现事件中心,那么在此次展览中策展人提出的这种“想象”的层面将有助于对过去的事件进行多样化的观察。综上所述,关键在于虚构本身扩展了我们对可知事物的视野。

2014年在首尔举行的双年展“鬼神、间谍、奶奶”(2014.9.2-11.23)也提出关于亚洲现代性的反省。从2000年开始,首尔市立美术馆每两年举办一次“首尔媒体城市双年展”[Seoul Mediacity Biennale,简称首尔双年展]。尤其,2014年首尔双年展邀请了艺术家兼策展人朴赞景,他为展览起了一个有趣的题目。这次展览邀请各地近四十组艺术家和团队的作品共聚首尔,旨在重新探究关于“亚洲地区记忆文化”的思想与创作。展览布置在美术馆一至三楼的展区,并连结美术馆外部的电影院。策展人朴赞景作为一位艺术家兼理论家,一直关注韩国社会殖民时期后消逝的传统文化和宗教信仰。同时,韩国战争之后的分断现实、急速的现代化也是他所关注的对象。8朴赞景,1965年出生,是享誉国际的韩国导演朴赞郁的弟弟。在2010年与哥哥朴赞郁合拍短片《波澜万丈》并捧得柏林短片金熊奖之前,朴赞景一直从事纪录电影的拍摄,曾发表过《新道安》(2008)和《飞行》、《万神》(2013)等优秀的短片作品。对他而言,“我们通过展览召唤出历史上被遗忘的‘鬼神’,并认真倾听他们所隐藏的故事”9首尔市立美术馆编《鬼神、间谍、奶奶:2014首尔媒体城市双年展小册子》,现实文化,2014年,第7-8页。可参考http://mediacityseoul.kr/2014/kr。这是指倾听被遗忘的历史、私人的历史、口述史、声音、哭声。我们为什么倾听它们的声音?在他看来,大部分的死亡不仅是自然的原因,还是战争、大屠杀、放射性污染等人祸。所以,从某种角度上讲,鬼神是比任何东西都能代表殖民治理与反殖民抗争的历史产物。

“间谍”可以被理解为殖民和冷战时代的象征,这对于亚洲地区而言,甚至在殖民和冷战结束以后仍然有很大影响。这场展览一直关注这个关键词。东亚、东南亚一起共同经受的巨大暴力,战争带来了互相极端不信任的社会,这种现状当下仍然存在。今日,间谍涉及的范围广泛,不仅包括冷战时代的敌人,同时意味着大企业之间的信息泄密者。我认为,更要关注的是后冷战时代的暴力。冷战结束后,为保护自己政治派的权利,有的人滥用冷战意识形态的逻辑。20世纪以来,包括在韩国和其他亚洲国家,一些政治家不断地创造冠以间谍名义的“国家内部的敌人”。所谓“红色情结”[Red Complex]的深刻印象还留在大部分被控制的一般民众的无意识记忆中。

“奶奶”是日本殖民时期与冷战时代的见证人。近几年,在韩国社会中,日本慰安妇奶奶的问题很严重,而日本政府的态度却引起其他亚洲国家的公愤,导致国家之间的紧张和冲突频繁。殖民主义与战争废墟的最大伤害者是“女性”,但是这次展览却聚焦于她们所具备的隐藏力量。在传统社会,奶奶是祈愿仪式的专家,她们可以跟死者、鬼神、萨满沟通,并成为全家人一直依赖的精神上的家长。奶奶一方面是怜悯的、完全无力的存在;另一方面是十分忍耐的、心理承受能力很强大的存在。在展览中,奶奶们不仅仅是历史的见证人和口述人,也是进一步对现代史积极回应的行动者。

根据策展人的介绍,这个展览空间并不是将“鬼神”、“间谍”、“奶奶”这些关键词按照每个空间分别提出,而是以通过整个展厅,让观众可以将这三个关键词一块儿体验的方式再一起设计,希望借此能引出并扩展观众们的想象力。主办方预计平均每天有约两千人参观。同时,每层展示活动开始的墙上都摆放了有关资料——巫师舞、传统唱剧、诗歌的摘录,揭示了层别展示空间的主题。10首尔市立美术馆编《鬼神、间谍、奶奶:2014首尔媒体城市双年展结果报告书》,首尔市立美术馆,2014年,第41-45页。在这个展厅里,很少提供耳机给观众,故意将声音播放出来,使之发生冲突。通过它使参观者能够同时听到展厅里回响的不同影像作品的声音,从而掌握整部分作品的氛围,并将不同作品的声音区分开来集中注意力。观众在观看影像时,会受到邻接作品的“干扰”,这也是故意策划的。这种布置方式与他们所要制造的记忆空间的意图十分相符。但是,“鬼神”的主题性太强烈,有的参展作品往往被埋藏或化简于策展人的精巧叙述。在这个展览主体叙事中,纯粹美术的形式和日常生活图片的界限非常模糊,而且艺术家和巫俗人之间的身份区分也丧失了。但是,这场展览在明显的主题性背景下展开,鲜为人知的图片也在当代艺术领域内被激活了。

二 集体与私人记忆

同其他亚洲国家/地区一样,台湾20世纪历史的一部分也被暴力、战争和屠杀所玷污。这些历史事件绝不是偶然的,而是必然的结果,如果考察一下背景中的各种原因就可以推知。尤其是在某种事件发生后,处理这一问题的过程在东亚地区暴露出了一些共同点,那就是事件发生后权力主体,主要是政府的案件解决方式与当时“冷战”时代的思维模式相吻合,从而简化为左右理念对立,这成为以后不断出现问题的原因。直到2000年以后,这些事件下隐藏着的种种复杂的内幕才逐渐浮出水面。

亚洲的绝大部分地区都被卷入了20世纪的战争,不同于以往任何时代,因为这不仅仅是各国军队之间的较量,更不是传统意义上的国家之间小规模范围的兵戎相见,而是史无前例的全民动员的“大会战”。其最大的特殊性体现在投入大量尖端科技武器,并有组织性地使用,造成极大化的杀伤,人性的泯灭,肉体的摧残……可想而知,以我们现有的价值判断标准,19世纪式的以歌颂战争英雄为主的战争纪念本身与此(20世纪的战争)相比在意义上是缺失的。

图4 洪子健,《报告》,文件,每件17.9×21.5cm,2012

这次台北双年展中《怪兽与历史博物馆》所指出的问题涉及到这种关于20世纪战争与记忆。特别是,20世纪战争不仅仅在外部带来恐怖和恐惧,而且直接影响于人体内部,并留下致死的威胁。这里指的是由传染病、生物战争、化学武器的滥用而导致的某种痕迹。受这种战争冲击所带来的体验导致了社会病理学性的症状泛滥。这种体验如果只通过既有实证历史学的叙述性去揭示是很不充分的,由此,这也就是我们需要基于创伤的记忆理论来进行深层探求的原因。

这场展览揭示的一些关于台湾地区“大规模杀伤性武器”的资料就是其中最具有代表性的范例。其中,这里提到的核武器和生化性武器,我们就可以将这些武器看作“现代怪兽”。但这种大规模杀伤武器的背后运作有着更为复杂的原理,大规模杀伤性武器的运作就是以守护本国民众的安全和生命及社会秩序为目的,因而被认为是最行之有效的手段。11同注3,第62-65页。对这个微型博物馆策展团队而言,更大的问题是,这种情况被认为是现代国家保护国民的一种“常态性”[normality]的运作系统。甚至可以这样说,现代社会正是基于各种形式的暴力之上而建立的。这场展演时刻提醒我们,这种“常态性”的暴力离我们并不遥远,因为同时我们自己也都是受害者。“国家政体在背后支持的恐怖中,将其‘常态性’才是极恶之化身”。12同上注。这类性质的恐怖主义仍被视为是合情合理的行为,所以较容易被接纳与认可,特别是亚洲现代史又有着共同经验,殖民压制、种族灭绝、帝国战争、文化破坏等等。深层思考从始至今的现代国家政体中的体制原理,官方恐怖行动并非一种特例,反倒是现代性历史的制造法则。

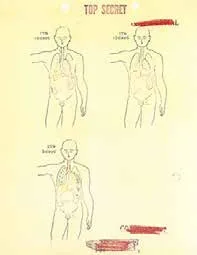

此博物馆的参展作品中,活跃在美国和台湾的艺术家洪子健的作品《G报告》[The Report of G]基于一些历史资料,直接呈现战争为个体身体留下的暴力痕迹和创伤(图4)。第二次世界大战的终结通常被理解为现代亚洲国家的诞生,以及由这些国家政府当局所支持的大规模杀伤性武器研究计划的开展。当日本战败投降的时候,他们留下了研究生化武器的实验室,最大规模的是在中国的731部队,与在台湾地区的31部队。当蒋介石集团退守台湾的时候也后续进行了这种实验,关于他们研究并尝试制造生物武器的相关文件,成为了洪子健的作品《G报告》的主要部分。13同注11。

《G报告》作品内容可以概述为:二战中日本科学家把马鼻疽[glanders]细菌用在中国战俘身上,即使在今天的中国还是有许多战争的幸存者脚上有这种病痛所留下的痕迹。这份报告是由日本生物战争科学家于1949年为美国政府所提供的,内容详实无误地呈现出医药、科学如何被理性地运用于恐怖行动并最大程度的提高生产力为其服务。

图5 朴庆根,《一个和平城市的邀请》,高画质录像,彩色,声音,2005

洪子健的作品不仅单纯地提供历史资料,而且还在试验通过对抗记忆启动的形象的潜力。近年来,当代艺术界涌现出许多涉及到这类对于过去历史的“对抗记忆”题材。艺术家挖掘出不知名的战争记录、个人的口述、被埋藏着的历史事件等,将其收集并以创作作品的形式公开表现出来。米歇尔·福柯把它称为“对抗记忆”[counter-memory],或“反记忆”,他认为这是从制度化的记忆中脱离再失而复得的记忆。14Michel Foucault, Language, Countermemory, Practice: Selected Essays and Interviews, by Donald F.Bouchard ed.,Cornell University Press, 1977, pp.113-198.《G 报告》也是如此,它试图克服以国家与社会之名发生的战争意识形态,具体表现出受伤的个人主体记忆,特别是在他们身体上残存下来的永恒创伤。

同样,这个台北双年展的博物馆所展示的韩国艺术家朴庆根的影片,也是一部由一些罕见的文件记录与充满争议的史实所构成的作品。影片《一个和平城市的邀请》(2005)(图5)讲述了在韩国紧挨着朝鲜的一个小城所发生的故事,影片收录了韩国与朝鲜两个不同意识形态阵营播放宣传广播、音乐、演讲等的情况,这导致了长时间在这个城市居住的居民大部分都有不同程度的听力障碍甚至成了聋子。影片还记录了那些居民谈论在那里长时间生活的一些经历。151950年韩国战争爆发后,联合国、北韩和中国军队1953年签订停战协定,并在第一条中设定了“非武装地带”,将此作为缓冲地带,防止再次发生有可能引发敌对行为的事件。据相关资料显示,非武装地带一方面是由于冷战的历史产物,另外是由于战争而遭到破坏并被孤立的地区,因此今天被认为是独特的象征性空间。可参考https://dmz.gg.go.kr/archives/category/gg_dmz-news/faq

其实,《一个和平城市的邀请》这具有讽刺意味的标题实际上暗指了一种处于军事停战区城市特有的废墟状态。韩国与朝鲜的军事分界线“韩半岛非武装地带”[DMZ],1953年韩国战争休战以后成为一种“隔离区”。被批准的城市建设项目,未能得到重建而被搁置了下来,肥沃的平野变成了恐怖的雷田。其实,DMZ这类特殊空间或附近居民的居住区,或许正如影片暗示的一样,是异常矛盾的空间。这种空间既是韩朝两阵营敌对所造就的紧张空间,也是在客观视觉上所呈现出的安静的、沉默的空间,同时这种经由人类行为所产生的矛盾空间,从环境污染与生态保护的角度上看又是一片纯净之地。朴庆根的影片描绘了这种具有典型性的战争过后所留下的特殊空间。最近,值得欣慰的是,2018年4月27日,韩朝领导人在和平之家签署了《板门店宣言》(节选)宣布:将把韩朝非军事区构建为“和平地带”;从5月1日开始,在军事分界线一带,停止扩音器、散发传单等所有敌对行为。这样一来,特殊空间又被叠加上了新的层次,这个空间将为我们提供形成一种与以往不同的记忆的机会。

这座博物馆所呈现的是理想与现实、公共记忆与私人记忆之间的差异。公共性的利益往往迫使国民个人的牺牲。由此上升到一些战争的记忆所形成的国家意识形态的公共叙述,在这种过程当中,私人记忆被埋葬或为了确立集体的整体性而被利用。但我们现在很清楚地认识到,“事件不是诞生-生长-消灭的过程”,而且时间并不是线性的发展,过去和未来互相纠缠,所以,“时间可以治愈所有的伤痛”这句话也不再是所谓的真理。

三 给成人的鬼神故事

我们在这两场双年展上碰到很多有关原始文化及萨满传统的作品。策展人们从展览的题目开始就公开提出了这样的主题,同时每部作品从“鬼神”的题目,到使用直接素材,到比喻暗示,多重多样。21世纪,位于大都市首尔中心的当代艺术展示空间见到的这些鬼神图像给我们传达了什么呢?传统、鬼神、萨满图像、记忆是什么关系呢?值得一提的是,这两场展览对泛灵论[animism]的关注,并不是超心灵的存在的复活,而是一个要讨论现代性的一个平台。

特别是在亚洲地区,这一共同记忆与泛灵论是接近相连的。而且,两场展览是始于由策展人们共同对“泛灵论”的关心所衍生而来的。16策展人本人的作品《万神》(2013)虽然没有参加这次双年展,但却是影响到这次展演的整个构想的基础。影片讲述了巫师的个人人生经历与历史交叉的故事,影片内容其实就是韩国现代史的真实写照。这个故事不仅是个人的故事,也能够代表朝鲜半岛的现代史。萨满文化仍然渗透在韩国社会的日常生活各处,虽然我们身处于21世纪的今天,但我们仍在很大程度上依赖于民间信仰和宗教体验。这部影片中,我们可以看到日本统治时期、韩国战争时期、经济现代化时期他们巫俗信仰被压抑的场景。影片系一部集漫画、纪录片、巫师的实际影像为一体并以蒙太奇手法而勾勒出的宏大的韩国现代历史片。他们长期自问在21世纪下“泛灵论”与“现代性”的关系。对于他们提出的“泛灵论”这一主题,有些人可能会感到有些意外,或者觉得其他人不愉快。对我们来说,泛灵论对现代性而言似乎是个贬义的层次,同时和迷信有着很强的关系。所以我们值得关注他们通过这场展览要解释的泛灵论的意涵。

泛灵论对现代理性或思考方式扮演着某种角色,也对殖民地理有影响,可以说,这角色是某个现代性亟欲抛弃的东西,因为要成为现代的,我们似乎就得切断、超越或丢弃泛灵论这种有危害的层次,这正是现代性的意识形态。17台北市立美术馆编《台北双年展1996-2014:朗诵/文件》,台北市立美术馆,2016年,第209页。

反而,首尔双年展从开幕式开始就显示了自己的特点,它的萨满主义的意味很浓厚(图6)。开幕式上有一场民间信仰的巫师表演,被称为“首尔Saenam Gut”(祭祀,主要非物质文化遗产第104号,1996年被制定的),这是作为代表首尔的巫俗信仰,是为亡人进行的大型仪式。18同时,这也是来源于佛教的仪式传统,并与宫殿文化的元素结合而形成的,彰显了仪式的华丽。另外,“首尔Saenam祭祀”是依赖于巫俗的基本属性的祖先信仰,同时为亡灵祈福。这场表演首要目的是为了预祝这次展览的圆满成功;其次这场表演也为当年在韩国发生的严重的海上沉船事故祈祷,为在沉船事故中的三百多名亡灵祈福。19同注9,第4页。

具体来看一些作品,韩国新闻记者金秀男长期拍摄的许多图像就表现出了这种巫俗信仰与现代历史的密切关系(图7)。金秀男本来在《东亚日报》出版社工作,在1979年出版的一本杂志《新东亚》中揭示了一些关于巫婆、算卦、传统萨满等的场所和相关人物。当时朴正熙总统政府当权,以现代化的名义灌输其执政理念,无论是在大城市还是农村,这种民间信仰一度被认为是一种阻挠韩国社会的发展不祥因素。作品《韩国传统沙漠:万神们1978-1997》就是由此而诞生,当时金秀男考察了有关民间信仰的抹杀政策,自己便开始拍摄这种消失的传统文化的场景。

图7 金秀男,《韩国之沙曼仪式(gut):万神们1978-1997》系列,档案涂料印刷,40×58cm,1986

图8 内藤正敏, 《曝光外婆》,青森市恐山,1968,银胶印刷, 41×51cm,1988

同样,日本摄影师内藤正敏[Naito Masatoshi]的作品是关于日本一个小村里的盲人巫婆市子[Itako],她能叫唤逝去的灵魂,给自己讲亲戚、家人的故事。(图8)从1968年到1970年的照片中看,有老太太聚在一起倾听她讲述在战争中死去的老公和儿子、突然病死的孙女等的故事。这些老太太在白天听着他们的故事一直流眼泪,但是到晚上却兴高采烈地喝酒跳舞。20首尔市立美术馆编《鬼神、间谍、奶奶:2014首尔媒体城市双年展图录》,现实文化,2014年,第33页。很有趣的是,通过这种过程或仪式,已经死去的家人和亲戚给她们再带来新的生命与活力。

关于本研究的脉络,值得一提的是,我们必须得考虑21世纪双年展上见到的这种原始图像与我们所熟知传统的不同之处。鬼神是在生物学上已经死亡或停止生存状态的,而其表现成为了还没埋藏好的、不断回归出现的存在。它不是现实的实体,也不是全然不存在的、“无的”存在。鬼神是“非实存”的独特的存在,必然是一种幻想、梦幻、偶发的幻觉。这个展览上的作品,正在挪用我们记忆中的鬼神图像,以面对21世纪当前的我们的现实。这些鬼神图像不是现代化以科学和启蒙的名义被视为“迷信”,而是不断地回归传统蕴含了某种“原初的力量”。鬼神或萨满,超过我们的主观的或有意识的记忆,还包含他的潜意识的、无意识的、无意志的记忆,同时强迫我们追忆往日的时光。鬼神/萨满图像,通过“遗忘的归还”,突然地出现而破坏伪造的虚构传统。因此,可以说这是一种还没被认可的、等着作为新传统记入的传统材料。

更要关注的是,这些图像与民众的生活密切相关。事实上,从历史上看,巫俗信仰从一开始就被“主流”宗教排挤,占据社会底层的民间信仰地位。例如,韩国巫俗信仰从古代三国时代(公元前57年- 公元 668年)以来,从中国引进儒教、道教、佛教的时候就一直存在着,虽然不受支配阶层的保护,但一直残存在民间的生活和信仰中。以佛教和儒教为主的统治体制下,巫俗信仰残存至今。从一家的厕所开始,厨房、厅堂、卧室以及家外的水井、树林,全村到处都残留着杂神的痕迹。一般老百姓的生活中,鬼神的“生存能力”非常强大,原因很大程度上是因为它们有超强的召唤记忆的能力,召唤个人过去的事件,并与公共历史相衔接。

其实,人类的死亡背后所揭露的大部分是社会政治非正常的运用系统或制度。比如,参加这场双年展的一位学者介绍了越南的一个村落的实例。众所周知,1945-1954年越南受到法国的侵略,到1975年还受到越南战争所带来的巨大影响。期间有一个小的村落遭到法军的攻击,许多村民被残忍地杀害了,其中包括一位农家老奶奶,之后,在该地区经常出现老奶奶的幽灵,后来村民慢慢地把她当做崇拜的灵魂,因此她也被称为“灵验的老奶奶”[BaBaLinh]:1960年越南战争引发的动荡不安中,附近村子的女人在这位奶奶的祭坛前祈求家人平安,有些参战的军人也来到这里为远方的家人祈祷。在这个故事中,无论是因意外死亡而变成鬼魂的人,还是哀悼的人,大部分都是正规历史上没有登记的人们。比如,在战争中牺牲的法国士兵、在丛林中孤独战死的军人、越南战争中被杀的年轻母亲与孩子。21Kwon Hyon-ik撰,〈亲密的陌生人〉,载首尔市立美术馆编《鬼神、间谍、奶奶:对抗现代的现代》,现实文化,2014年,第49-53页。

这群数量众多、类型多样、超越国籍的魂灵代表了越南的一个村子所经受的现代史的巨变。他们的灵魂,跟战争英雄和祖先不同,他们不属于传统共同体,也不属于现代政治共同体。他们一直孤独地处在社会的边缘。他们不能被登记在家族的家谱,也不能被写在国家的历史书上,他们的故事有可能永远不能写入公共历史之中。但是,我们知道,他们的故事往往比正规历史书上所写的更接近于历史事实。

因此,为了研究这种“鬼神/萨满”图像,我们需要有更为敏感和谨慎的态度。这些残存图像通过“被压迫者的回归”的形式闪现出来,嘲讽和批判虚构-传统。鬼神代表激进的他者性,我们需要具备对他者包容的视野。对这些鬼魂不能驱之避之,而是应该平等地与他们进行对话。这样,我们在这两场双年展的叙述中的每个单位的布置和作品及行为都可以看作为一种“能量”的试验台。在这里需要的不是单纯对伤痕的治愈、安慰或哀悼,而是直接接受这种模糊的、不稳定的能力,进一步把它运用为一种理解现代性的力量。20世纪中叶,民间信仰被殖民解放以后的韩国独裁政府排斥,它的消逝还是由于殖民主义的扩张。当时,整个亚洲在战后废墟上进行经济复兴的时候,经济发展和偏向西方化的诉求很强烈。民间信仰在现代化的名义下被排斥,对鬼神的讨论也消失了,迷信和落后仍是我们对民间信仰的基本认识。因此,在展厅上遇见鬼神其实是为我们重新理解现代史打开了一扇窗,并为我们寻找被遗漏的记忆提供了可能。

四 时代的地震仪

在两个双年展举行的美术馆[museum]现场中,我们频繁目睹很多“残骸”,这两个美术馆也可能会被称作今天的“陵墓”[mausoleum]。但是,这种陵墓不是“去生命”的寂静的陈列所,而是让我们挖掘古老的化石,让我们重新思考这喧闹的发掘现场。我们看到在这两场双年展上,作品不仅仅是旧的遗物,还是一种地震仪,地震仪会告诉我们肉眼难以观察的地质学变化。

艺术也有很多部分与社会变化的轨迹同时存在,但正如本文所提醒的,艺术并不总是想肯定那些发展和进步。就像我们在这两场展览中看到的一样,当代亚洲艺术语境里面可以发现对历史的各种各样的探求及表现形式。其中,随着视觉文化或人类学的影响,当代艺术所表现的美学包含了政治、社会、经济的情况与危机。艺术家们不再在工作室里用画布画画,而是亲自到可能造成当前危机状况的地点,进行现场探索。

这两场展览的作品就是在向这些危险挑战。它们都提到在国家战争的名义下所造成的许多人不幸伤亡的问题,同时都呈现了在个人身体上与私人记忆中留下的不可遗忘的记忆。同样,20世纪后半叶在亚洲国家经济发展过程中,“现代化”问题也留下了许多记忆残存,“无法解决的过去在不断地追回。”近年来艺术家不断召唤过往的悲剧事件则说明,这一时代的本质性问题逐渐被敏感的艺术家们捕捉到。上世纪我们早已遗忘的事件——战争、分裂、革命、殖民掠夺等——到了本世纪又重新浮出水面。

从2019年韩国最近的情况来看,20世纪中期发生的很多事件在新的视角上被重新审视。221980年,韩国独裁军部谋划掌握政权的阴谋并试图扼杀民主主义,但光州市民对此表示反对。随后,军部用枪、刀、直升机扫射等残忍的方式杀害了示威市民。然而,由于政权对事实的歪曲,这些人在此后的三十年间被诬陷为间谍,度过了极其悲惨的一生。但是,这样的歪曲历史不能一直掩盖下去,因为,超越单一记录的众多不同记忆仍在历史的水底徘徊。过去被歪曲的某些事件,因为一些良心人士的坦白而得到了重新的历史评价。这使人们清楚地意识到,现在仍是危机时期,但同时也是变革时期。还原历史真相,让人们的牺牲不白费,让人权和民主不屈服于独裁,正是当务之急。那么,这种情况下,艺术能做什么?前述这两场展览给了我们很多的思考。