开放媒体系科幻课程:内容与创作实例

姚大钧 王旖旎 傅冬霆

图1、图2 姚大钧主编,《开放的科幻:开放媒体科幻小说选》封面及目录,2019(即将出版)

科幻小说

科幻写作是我们全套完整“科幻创作”训练的第一步,也是最关键的一个步骤。创作者在投入视觉想象,学习各类视觉及软硬件技术,开启极其艰巨耗时的视觉制作流程之前,必须要学会如何让自己的想象力脱缰驰骋在浩瀚宇宙。科幻小说写作其实是纯粹、独立的“观念艺术”。我们的学生们需要具备独自完整编写原创故事的能力;即使在之后接受各种技术挑战时,也同时要保持科幻创想的理念高度。因为我们的目标绝不在培养科幻视觉技师,而是培养艺术家,能独立在自己的时空中创想主题并完成叙事的科幻创作者。我们的科幻写作文集《开放的科幻:开放媒体系科幻小说选》将于2019年正式出版;创作主题广泛,思路活泼,涉及的议题包括:意识集体上传、记忆永生、感知与意识交换、文化消亡、数据监控、虚拟替身、生物黑客传销、反乌托邦、赛博格改造、政治科幻、未来艺术等,体现了开放媒体系同学们的思考广度、对社会现象的敏感认知以及艺术以外的多方向潜能。

科幻手绘

“未来视觉”是我们系的科幻创作训练以及“视觉中国创意媒体”研究生方向的重要任务。在文本的纯观念创作后,每位同学需要启动对未来的视觉想象力创作:即概念如何形象化。而我们坚持这要从手绘开始,是因为它有助于我们解决当前最大挑战:在今日过度公式化、僵化的高科技视觉造形的整个大类型中,究竟如何才能在找到自我,如何才能建立个人风格?

在“科幻创作”课程中,老师带着同学们观看大量不同媒介的科幻视觉作品,解析其中的风格技术、文化背景及图像学意涵,以培养学生对未来学领域中关于图像与文化、技术和政治关系的思辨及掌握能力。

图3 戴依欣,科幻手绘稿,2019

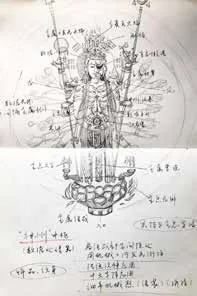

图4 邝智轶,科幻手绘稿,2019

图5 陈紫梦,科幻手绘稿,2019

“科幻手绘”是“科幻写作”训练的下一个阶段。建立在之前文本故事的基础之上,学生们将一个完整故事概念中的场景或关键元素用手绘的方式呈现出来。在上一阶段的创作中,每位同学尝试了各自独立的原创科幻故事,在这个阶段,重点则变为对科幻故事中的形象、空间和场景的视觉演绎。与“科幻风格插画”不同,这种创作方式紧密结合作者创设的科幻时空,兼具造型的不羁想象和概念的清晰逻辑。

科幻界面

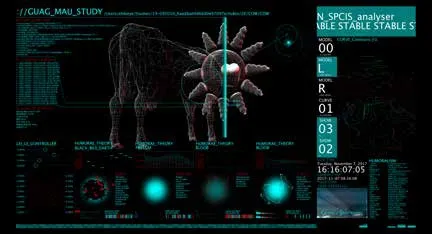

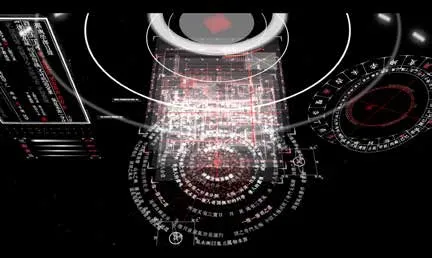

科幻界面[FUI, fictional user interface]是当前好莱坞电影都会用到的重要视觉元素。Open Media Lab在 2013 年的“影像声音实时现场”课程中就纳入了 FUI 制作理念、原理和技术纳入作为动态设计练习的一部分。在 FUI 创作过程中,学生需要学习二维三维设计美学、字体与文化意涵、动态视觉美学、可视化编程及科幻视觉分析的方法;在技术上集合了图像、动态视觉、声音、文字等多种媒介的表现功能,涉及程序逻辑、平面设计和计算机图像的知识,在便于上手同时能够以最快速的方式训练同学们的跨媒介创作能力。与建立在软件应用基础上的UI设计不同,FUI虽然出自“界面设计”的创作逻辑,但并不关注交互效果的实用性,它更加注重想象力和叙事语境的置入。在科幻影视中,FUI的出现提示着一个寄寓于技术想象的空间之存在——无论它是智能网络、科幻硬件、抑或是后人类式的生存空间——并成为现实空间的人、事、物与其连结的证明。因此对科幻界面的探索,也是对科幻视觉叙事的初步实践。开放媒体系同学们的FUI创作刻意避免对通俗“科幻图像”内容的复制;在FUI 视觉方法的框架下,中医学身体宇宙、风水堪舆、五行八卦、生物危机、地理探测、赛博格改造等主题分别在同学们的创作中生成视觉叙事的集合体,形成对“科幻视觉”不设限的创想阵列。

图6 黄语录,科幻手绘稿,2019

图7 申一涵,《完美奶牛》,动态科幻界面,2017

图8 钟怡珊,《启道物 —— 观宙者》,动态科幻界面,2018

科幻三维

计算机图形学制造的三维造型世界,赋予创作者在虚拟世界的造物功能,为科幻想象奠定了具现化的条件。如果将虚拟性视为世界的新法则,那么计算机世界中的科幻造物,也可以被认为是一种非物质的实存。三维造型将科幻世界实体化,犹如以想象力建造的虫洞,抢在时间序列之前撕开来自未来的平行空间,并提前生产了关于未来的视觉经验。开放媒体系将三维造型设置为学生的基本技术之一,在大二至大三年级,学生就已经掌握了Cinema 4D, ZBrush等三维建模软件的基本造型技能。但这只是基本功训练,开放媒体系一直强调以艺术创作为核心的教学方法,更关心造型语言与艺术概念的结合。计算机三维造型这一媒介由于在商业领域的广泛运用,已经具有指向大众文化、虚拟性和科技感的符号性特征,而在这些科幻三维实践案例中,学生的创作并非为以上定式及其衍生的视觉语言和美学体系服务,他们需要结合各自独立的科幻概念创想进行造型表达,用三维造型的手段实现该科幻世界的视觉形象,建立自身独特的艺术风格。

图9 陈紫梦,《灵魂网络署》,科幻三维动画,2019

图10 陈紫梦,《灵魂网络署》黑白无常,科幻三维动画,2019

科幻 VR

开放媒体系于2016年起开设“科幻 VR”课程,是国内第一个实验 VR 艺术创作教学的艺术高校。在今天VR设备已不是科幻剧情或神秘科技,VR本身也不再背负“仿真”或“模拟”的责任。“虚拟现实”是20世纪90年代的旧名词、旧概念:它与真实的关系是模仿、学习、增强、抗衡。我们不想再沿用,但也绝不能犬儒唯物地仅视 VR 为一个“全景观看器”。我们认为 VR 是让我们狂想出、 创造出一个个世界、一个个“世界观”的系统平台。科幻与 VR 的搭配是天作之合,它们的本质都是透过科技让我们与当下时空产生巨大的疏离,再回头更看清当下。

作为开放媒体系的核心课程,学生在“科幻 VR”课程中学习VR 的技术制作过程,并进行开发 VR 各种可能性的实验。作品全部由学生自己完成,通过小组合作,达到技术、理念和艺术的平衡表现。学生将前序课程所释放的个人想象力注入一个能够自由塑造的虚拟空间,几乎所有类型的感知媒介都能被尝试,包括视觉、声音、空间感知、动作行为、触感、物理规则、叙事、互动、游戏等,这也使得学生们能够将科幻写作和科幻视觉创作生产的概念和叙事,以复数媒介结构组合,制造富有可感性的虚拟世界。该课程的结课目标是创作以VR为体验媒介的艺术作品并进行公开的主题展览,致力于打破封闭式的VR创想和观看方式,使其从理念的层面形成共同书写、共造精神共同体的想象力宇宙。

图11 翁怡璇、李朝林、王妙雅,《采样乌托邦》,科幻 VR,深圳双年展,2017

图12 邝智轶、陈紫梦,《望.神州》,科幻 VR,2019

图13 王颖怡,《数据漫游者》,科幻 VR,2017

科幻造型:中国赛博格

“赛博格,是制动生物体,机器与生物的混合体,是社会现实的,同时也是幻想的生物。”(唐娜·哈拉维[Donna Haraway],《赛博格宣言》)“赛博格”对于物种、功能和想象力的突破,使它成为超越现实权力结构和人类自身认知的反例。赛博格不局限于人与现代机器的结合,它可以被认知为一种有机结合的组织方法。考察“赛博格”的组织方法,实际上也是以其所融合的不同组件的来源作为考察对象,并生产出新的秩序和共存关系。科幻课程中的“中国赛博格”部分强调关注中国的、特别是现代科学体系之外的宇宙观及技术框架,将其作为“赛博格”组织方法的依托,想象古与今、中与西、不同社会结构和科学系统的共生结果。这个课程引导学生搜寻中国古代的宇宙观和科技案例,抽取其中的理论、观点、应用或视觉造型,将其结合到面向未来的科幻想象中,从功能、叙事到实体装置,进行整体性的创作,以此理解中国这个文化共同体在当代技术语境下的境况;并通过对“赛博格”实体的设计,建立“中国未来想象”的创作途径。

图14 张昊东,《人类洗净机》,三维设计,黑镜第八季,2019

图15 戴依欣,《枫》,3D打印雕塑,黑镜第八季,2019

图16 曹叶之,中国赛博格手绘稿,2019

图17 三维打印雕塑,黑镜第八季,2019

科幻 audio-visual

开放媒体系 2012 年推出的audio-visual课程是国内首创的视觉听觉同步创作及现场演出课程;由于它要求学生能结合多种媒介同时创作再现场面对观众作即兴演出,所以也是开放媒体系学生的“成人礼”训练。影像声音同步创作面向的是后现代文化及当代技术所造就的日常生活经验中,视觉、听觉、身体、机械融合的混杂媒体感知。传统的新媒体艺术思维已不敷应用,今日的媒体生来即为复合媒体,而非由各别单一媒体后期粘合拼装而成的“多媒体”。Audio-visual也已是当下国际媒体艺术主要创作及演出形式之一。它是前卫艺术的偶发行为、即兴先锋剧场、现代舞、爵士乐、摇滚乐、电子音乐、机遇作曲、实验音乐之中的即兴传统之延续。在现场audio-visual演出中,大部分内容参数都由艺术家实时调控,每次呈现结果都不相同,将媒体艺术成品的定义开放化、生命化。这个课程以米歇尔·希翁[Michel Chion]的“共时融合”原理作为出发点——即声音和影像同时发生、瞬间融合时在观者脑中所产生的远大于二者自身之合的第三意义之效应,教导同时进行声音-视觉的整体性创作,强调声音-视觉作为艺术语言的整体性。

图18 钟怡珊,中国赛博格手绘稿,2019

在audio-visual课程中,科幻主题一直持续被鼓励,直接连贯之后的“科幻创作”课程。学生们创作的科幻主题audio-visual作品包括:网络数据鬼畜、“2001:太空漫游”网络版、佛教文本程序即兴、兵马俑赛博格、未来山水等等。这些作品的演出常与Open Media Lab的“声纳:媒体现场系列”结合。“北京声纳”是姚大钧教授2003年举办的中国首次国际媒体艺术节,之后十六年间“声纳系列”曾在北京、上海、纽约、台北、香港、杭州等地轮番举办。开放媒体系同学每年在“声纳”中得到扎实的现场表演及节目制作的学习经验,同时作品的形式也拓展至身体影像互动、实时激光、虚拟现实、动作捕捉等,另外也得以观摩同台的国际大师作品,是Open Media Lab整体训练中极为核心的一个环节。

图19 NO.E.ZA(陈欣、边治平),《Plug_In》,科幻影音现场,声纳 5.3,2019

图20 Yuri Kuzmin,《不同的颗粒》,科幻影音现场,声纳 5.3,2019

科幻剧场(实时动作捕捉)

开放媒体的学生们早在2011年就参加过马楠执导的科幻剧场《万能机器人》。2013年开放媒体学生团队Asdicon基于“影像声音实时现场”课程所学,独立创作了完整的科幻剧场作品《虚拟幻术士》[Virtualmancer];演出所含的编剧、肢体表演、动态视觉、声音、服装、道具,皆由该团队在老师的指导下自力完成。

2018年起,Open Media Lab在virREAL虚拟现实实验中心启动“实时动作捕捉现场表演”的技术开发。动作捕捉系统通过传感相机和定位装置,将实体空间中的表演者迁移到虚拟环境中,使其形成具身主体与虚拟主体同时在场、现实空间与虚拟空间共时叠加的奇妙情境。此一技术操作首先呈现于“九个明天:科技艺术展”在与陆扬合作完成中的《电磁脑神教》现场身体演出中。

2019年在“声纳5.3”演出中公开发布的《基体—4(红)》实时动捕科幻剧场,结合了科幻叙事、剧场表演性和audio-visual的实时即兴等手法,展示赛博格改造普及的未来,义体商品化的情况下,购买义体的主角在替换身体、转换意识时反复穿梭的思维迎来崩坏的剧情。

图21 曲倩雯、王志鹏、熊振凯、翁巍、汤晓丹、施政,《虚拟幻术士》,科幻剧场,2013

图22 黎芳苗、冯冠湃、金鑫、李洪祥,《基体-红》实时动作捕捉科幻剧场,2019

图23 黎芳苗,实时动作捕捉测试,2019

图24 黎芳苗、金鑫,《基体-红》实时动作捕捉科幻剧场,2019

科幻说唱

“科幻说唱”[Sci-Fi Hip-Hop]是Open Media Lab在2019年提出的最具野心的新方向、新媒介之一。提出此新媒介有几个前提:一、说唱是当下原创音乐类型中最能体现民族个性的乐种(因为艺类创立不久,仍充满各种不定性及发展空间),今天世界各民族都在竭力形塑自己的说唱身份,从墨西哥、印度,直到哈萨克斯坦;二、在流行歌曲以歌词文字表现思想的高峰期已过多年之后,说唱中的语言/文字又再次成为主体,使作品的表达及叙事能力远超过于音乐之外;三、说唱技术中往往运用大量取自过去音乐传统的采样拼贴,令创新与历史得以衔接挂勾;四、对全民极大的感染力及亲和力使说唱成为当前最具活力的声音创作。

而“科幻说唱”所以能成为Open Media Lab,或说成为美术学院的创作媒介,乃根基于本系长期聚集的具有音乐天赋、技术及多样创想力的年轻人、本系的“声音艺术”及“电子音乐”课程的音乐训练、“影像声音即兴现场”课程的反复锻练,再加上“科幻创作”课程的未来创想技法。我们主力培养了四组全新的科幻说唱团队并在2019年的“声纳5.3:黑镜”演出中首次亮相:所用到的媒介融合了科幻写作、英文/中文说唱、三维空间设计、audio-visual动态视觉、VR虚拟现实等,展示了Open Media Lab“新文艺复兴人”的跨媒介实力。

图25 邝智轶,陈紫梦,《红豆AI》,科幻说唱,声纳5.3演出现场,2019

图26 鞠京栩,陈晓瑜,陈欣,《Obscure Meditation》,VR科幻说唱,2019

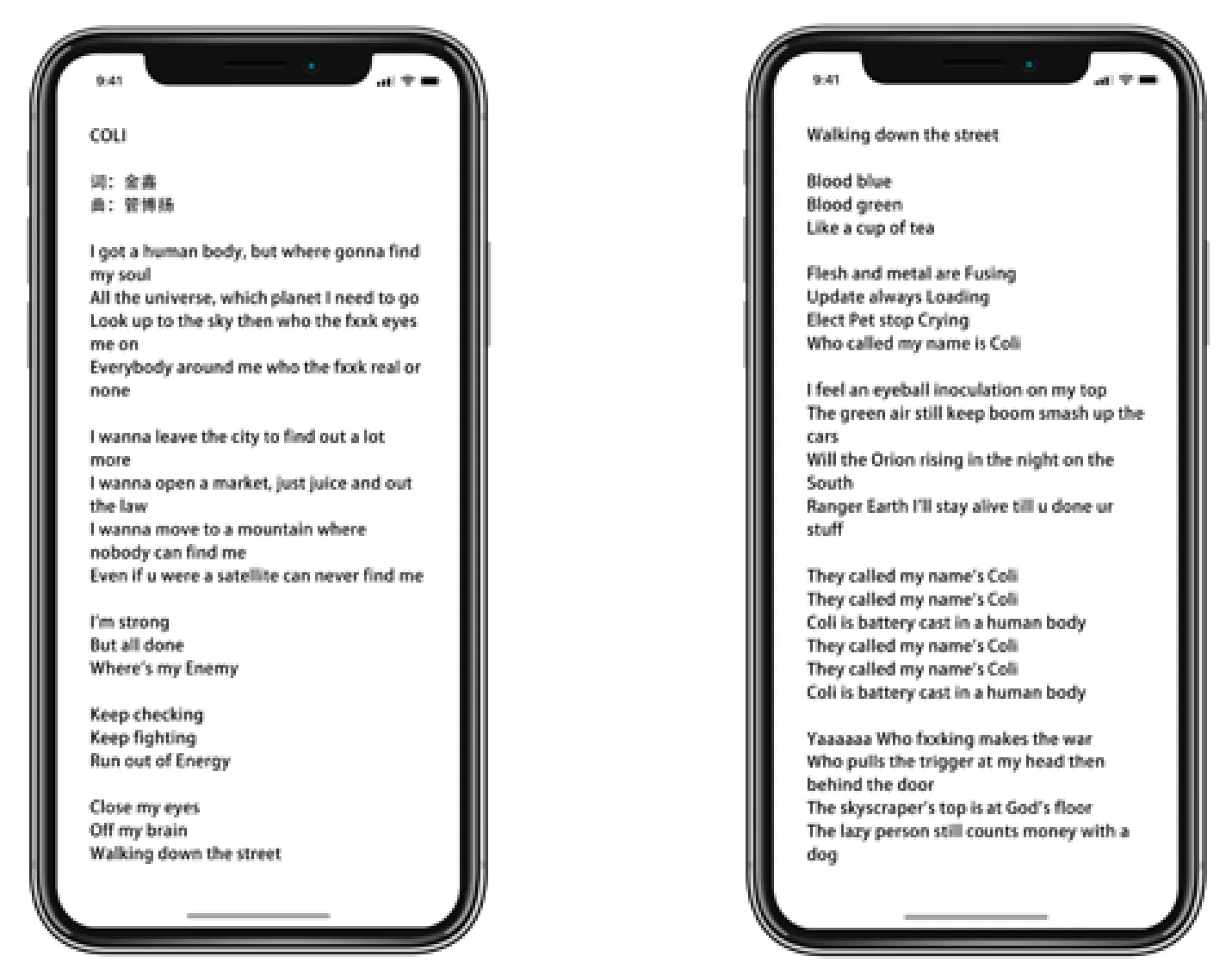

图27 金鑫,管博扬,《COLI》,科幻说唱,声纳5.3演出现场,2019

图28 金鑫,《COLI》,科幻说唱歌词, 2019