应用型本科物业管理专业课程体系的构建研究

汪瑞 陈立

摘 要 针对当前应用型本科物业管理专业课程体系设置的一系列问题,通过走访、调研国内部分物业管理专业的课程设置情况,借鉴国内外相关学校和课程的做法,初步构建出应用型本科物业管理专业课程与职业能力响应的课程设置分析框架,为物业管理专业课程设置门槛量化标准提供了一些思路。

关键词 应用型本科 物业管理 课程设置

中图分类号:G642 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2019.07.015

Abstract In view of a series of problems in setting up the curriculum system of the application-oriented undergraduate property management specialty at present, through visiting and investigating the curricula of some domestic property management specialties, drawing lessons from the practices of relevant schools and curricula at home and abroad, an analysis framework of curricula setting of the application-oriented undergraduate property management specialty and the response of professional competence is preliminarily constructed, which provides some ideas for setting thresholds for property management courses.

Keywords application-oriented university; property management; curriculum

1 問题的提出

2015年,教育部、国家发改委、财政部印发《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(以下简称《指导意见》),构建应用型课程体系,解决课程设置与应用型人才培养目标不一致的矛盾,是地方本科高校课程转型的核心环节。应用型本科高校培养人才的重点是使学生通过课程的学习获得相应的专业能力。因此,应用型本科高校的课程设置已经从传统的学科本位向能力本位转变,以保证与专业能力的响应,而对课程设置与专业能力响应性的高低可以作为评价课程设置是否科学合理的依据。借鉴当前较成熟应用型专业,如工程造价等课程设置理念——认证坚持“最低”标准理念:学生本科四年学习必须达到行业认证的最低标准,那么本科课程设置如何达到这一目标无疑是是很多应用型本科院校及其专业面临的重要议题。

纵观课程观百家争鸣的历史,为应用型本科课程体系的构建打下了扎实的基础。斯宾塞科学主义课程观,将科学知识是否有利于学生完满生活作为衡量知识价值尺度的唯一标准。实用主义哲学家杜威认为教育是通过个人的、家庭的、社会的真实生活来获得智力与道德方面的生长或发展,而这种生长或发展是以经验的连续改造实现的,强调建设与生活紧密相连的经验课程。结构主义心理学家布鲁纳的课程观强调学科知识系统性及发现教学的重要意义,认为其有助于学生理解和掌握学科知识,加强学习的内部动机。多尔建设性后现代主义课程观主张课程通过参与者行为的相互作用而形成,认为教学是师生共同建构知识和价值观的过程,该观点尊重学生多样性与独特性,重视学习经验和实践。此外,德国应用技术大学的“双元制”课程(“双元”分别为学校、企业)以职业需求为核心,教学围绕职业实践活动由浅入深而展开,使学生从业能力、社会能力和综合职业能力得到了全面培养。这些理论观点从不同视角,为应用型本科高校课程体系构建提供了思路与方向。

基于现实情形及已有的理论基础,本文以应用型本科院校的特色专业——物业管理专业为例,基于高校课程与能力响应度测量的思路,初步构建初始量化的课程设置体系,探索应用型专业的课程改进和完善。

2 应用型本科高校课程体系存在的问题

自2015年教育部《指导意见》后,各个地方的本科新建院校纷纷开始了一系列的尝试和改革,物业管理专业首当其冲的加入了此次改革和探索。经过三年的实践,总体来看有成功的一些经验,也有一些不当的举措。主要问题有以下几个方面。

2.1 “本科教学大专化”的现象大量存在

为了向应用型方向转型,大部分高校的物业管理专业都对实习、实训部分的课时进行大幅度提升,以达到《指导意见》中规定的实训实习的课时应占专业教学总课时的比例30%以上的要求,以此同时冲减了大量基础理论课学时。在实际调整中,部分院校又有重技能轻理论的倾向,学生虽然通过新增实训、实践环节习得物业管理岗位的工作技能,但缺乏理论素养,将来很难在管理岗位展现创新、创业能力。由此使得新型应用型本科院校培养的学生与高职高专院校培养的物业管理专业学生无太多差异,学生未来的发展潜质将大大受限。

2.2 提升学生综合素质的课程较少

应用型本科物业管理专业学生毕业后,面对的是多样化、开放性的社会环境,需要多学科交融的复合型学生。然而,目前很多物业管理的课程设置还不系统,对于学生交叉素质提升的课程还较少涉及,主要依托公共选修课作为辅助以及学生课外自行修习,由此在数量上无法保证,在质量方面也无法把控。物业专业学生毕业后,要服务于不同类型的业主,沟通技巧、礼仪接待、心理承受能力、抗压、营销等能力是非常重要的,但目前很多物业专业课程体系中并没有开设此类课程。

2.3 课程设置相似度高,办学同质化严重

应用型本科院校的物业管理专业大多是新开设不久,有些是高职专业升本而成的。因此,在课程設置方面,要么在以往高职课程基础上增加少量新课,要么模仿传统大学课程构架,有些新建本科院校更是以“复制加粘贴”的形式设置自身课程,课程相似度很高、办学特色不明显。物业管理专业作为应用型本科专业,主旨是服务于当地经济、社会发展的需要,专业课程设置也应该符合当地物业管理水平的,为当地打造优质的物业管理人才,而非全国各地、东南西北的全部物业管理专业都是清一色的课程设置,这明显有违应用型本科高校的办学主旨。例如,北京、上海周边的经济较发达,物业管理的内容也更多样,该地区周边高校的物业管理专业可以将资产管理、设施设备运营作为特色,打造高端的不动产运营管理;而内地的物业管理环境尚在发展,长沙、河南、内蒙古的应用型本科高校可以以现代社区的物业为据点,对于物业管理的客服、环境、营销等模块作为重点。

2.4 课程数量多而杂,考试科目较多

以德国应用技术大学作为标杆,我国应用型本科院校的物业管理专业学生在校学习的课程数量较多、内容繁杂,系统性不强,上课时间过长,留给学生实践和自由修习的时间过少。据统计,国内应用型本科院校物业管理专业的总学分大多在170~190学分之间,有的甚至超过了200学分,而大多数需要考试完成。与国外许多同类高等院校相比,学生在课堂上的时间较长,课外研习时间明显偏少,学生自主学习的时间严重不足,考试也多以记忆等内容为主,对学生综合能力的考核形式较少。由此,导致学生自学能力及综合素质提升受到影响。

另外,还有诸如公共基础课过多、课程设置门槛较低、课程以自身师资为基础设置等课程结构不合理问题,严重影响应用型物业管理专业人才职业核心能力的培养。

3 课程体系框架的设计

物业管理是一门涉及工程技术、经济管理、法律等多门学科知识的实践型和应用型专业学科,它的知识体系不是多学科知识的简单拼凑,而是要进行有机的整合。课程体系要能为物业管理专业学生呈现知识、能力和素质要素,兼顾课程结构模块化和课程匹配序列化,注重学科交叉渗透,形成满足培养目标需求且体现各个学校特色的课程体系。

通过实地走访、调研北京、河北、湖南、调研、福建等开设物业管理专业的高校,获得各高校2015-2018年的专业培养方案、培养计划、教学进度表、课程设置一览表等相关材料,详细研究了各高校办学特色、课程性质、主干课程的设置情况、选修课程内容和学分、实训与实践形式和学分以及其他课程的学时和设置学期等情况,梳理出国内大多应用型本科院校的物业管理专业预设的学生能力培养标准与课程设置的对应关系,如表1所示。

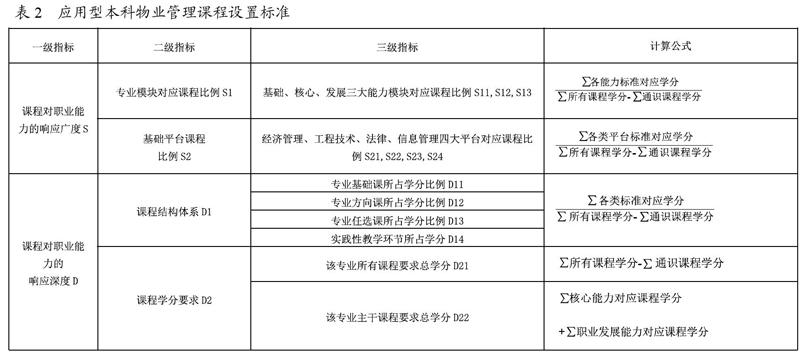

自2003年广西大学首先获得国家教育部的物业管理专业本科招生许可开始,截止到2018年6月,全国共有48所本科院校开设了物业管理专业,但当下各个高校物业管理课程设置并不完善和科学,多是依托现有师资和原有专科体系的课程体系为主,缺少课程设置与能力响应指标。对此,参照同是2012年被教育部列为基本专业目录的工程造价专业作为参考,借鉴文献,[1]以英国四所通过RICS专业认证的供料测量专业课程设置为例而构建的高校课程设置评价指标,结合国内物业管理专业现有的课程体系,以此为基础,按照能力标准与课程设置响应的原理,重整知识平台和职业能力标准,构建两者合理的对应关系,[2]具体见表2。

广度维度(S)主要反映课程设置对学生能力的覆盖程度,其考察物业管理专业人才培养方案对复合型能力的响应,主要用S1,S2等指标来评价。国内物业管理专业现有课程大多偏重基本能力的培养,但也应确保与核心能力和发展能力响应的课程比例。另一方面,应用型本科物业管理专业是交叉学科的融合,基础平台的课程比例安排主要体现以经济管理平台课程为基础,以法律平台为依据,以工程技术为重点的原则,辅以信息平台;基础平台的课程要以能力标准为纵向主线作为指导,加强平台课程之间的融合,打破课程之间的壁垒,使课程与能力模块之间的对应关系清晰呈现,保证每一专业能力都有明确的课程群支撑。[3]

深度维度(D)主要反映课程设置对核心能力的响应程度,重点考察人才培养方案对核心能力的响应,主要以D1,D2等指标来评价。其中,专业基础课课程比例普遍高于专业方向课,课程设置过于宽基础而忽略综合性能力的培养;核心能力涉及到学生走向工作岗位后要解决的主要业务内容,必须通过专业课、实践性教学环节和主干课程等给予学习时间和训练扎实度的保障。同时,要在教学大纲中明确具体的主干课程并保证达到标准建议的最低学分以保证对核心能力和部分发展能力的支撑;专业任选课主要对应部分发展能力,各高校根据自身办学特色给以引导和灵活设置;实践性教学环节学分比例也要30%以上,从而在综合层面为核心能力的培养提供支持。[3]

建设应用型高校,培养行业应用型高级技术人才是我国当前高等教育重要内容,也是一部分本科高校发展的重要契机。各个应用型高校也需要明确自己的学科特色、培养目标、培养方式,不应该认为转型只是调整实习实践环节的比重。在课程设置方面,应该重新全面地审视本校物业管理专业在课程设置上的缺陷,对教学大纲进行及时调整,对所有开设课程符合课程设置的标准和门槛。在未来研究中,将充分收集行业专家和高校教育专家的意见,对初始量化的课程设置门槛标准进行修订,以期形成最终的量化结果,能够更好的指导物业管理专业的课程建设。

参考文献

[1] Srinath Perera, John Pearson. PICS professional Competency Mapping Framework for Programme Appraisal and Benchmarking. Newcastle upon Tyne,2013.

[2] 严玲,李志钦.应用型本科专业课程设置门槛标准的量化研究[J].高等工程教育研究,2017(5):78-82.

[3] 刘慧.应用型本科院校专业基础理论课设置探析——以物业管理专业为例[J].保定学院学报,2018.31(1):112-116.