有创动脉血压监测的非计划性拔管发生率中PDCA循环的应用效果

黄见欢 袁慧贞 刘占弟

PDCA循环为一种科学的管理模式,其主要内容为分析现状,找出原因;经确认制订计划解决;执行计划;检查验证、评估效果;制订标准化流程、处理遗留问题[1]。临床上已有许多科室针对具体疾病进行PDCA循环管理,如使用PDCA循环管理降低晚期恶性肿瘤疼痛患者褥疮发生率[2],在消化内镜护理风险控制的应用等[3]。有创血压监测(invasive blood pressure monitoring,IBPM)能够准确地反映休克患儿的低血压状态,其具有连续性、准确性、直观性特点,可随时读取患儿的血压监测数值,护理人员的相对工作量随之减少,能提高抢救成功率,是儿科重症监护室(PICU)中是不可缺少的测量手段,但在动脉检测血压过程中会因并发症出现如置管部位的导管出血及血肿、感染、血栓、局部肢体坏死等会导致非计划性拔管突发情况发生,可延长患儿治疗时间和增加治疗费用,同时也增加了护理人员的工作负担。因此采取科学有效的管理模式降低非计划性拔管发生率和患儿感染率具有重要意义。本研究就 PDCA循环在减少有创动脉血压监测患儿非计划性拔管中的应用价值进行分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月至2018年12月于东莞市妇幼保健院PICU实施有创动脉血压监测的休克患儿60例作为研究对象,采用随机数字表法分为观察组与对照组,各30例。观察组患儿年龄为1~16.75个月,平均(4.69±1.52)个月,其中男19例,女11例;对照组患儿年龄为 1~14.21个月,平均(4.38±0.89)个月,其中男19例,女11例。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准

1)中度至重度休克患儿;2)均实施有创动脉血压监测;3)置管部位:均为左侧桡动脉;4)患儿家属已签署了知情同意书。

1.3 排除标准

1)年龄小于28 d新生儿;2)早产儿;3)先天性心脏病患儿;4)重度肝肾功能不全患儿。

1.4 方法

对照组患儿给予常规创动脉血压监测护理,观察组患儿实施PDCA循环管理。

1.4.1 寻找原因对收集的60例休克患儿在监测动脉血压过程中非计划性拔管发生原因进行归纳总结。统计结果如下:护理期间操作不当 5例;患儿牵扯导管引发脱管2例;导管固定不牢2例。原因分析如下:1)婴幼儿住院期间情绪不安,易哭闹,自控力差,卧床期间体位变换较大;2)儿童相对成人来说,其血管壁薄、通透性高,置管难度高,易脱落;3)未对患儿非计划性拔管事件发生率及风险进行预评判;4)护理人员缺乏对动脉血压监测并发症的认识和处理。

1.4.2 制订计划1)根据本科室实际情况,选出护理经验丰富的主管护士及以上组成预防动脉血压监测非计划性拔管小组,对动脉血压监测的基本理论、日常操作、并发症预防措进行系统学习。2)“以老带新”即经验丰富、年资高的护理人员带教经验不足、资历浅的护理人员,提高全科护理人员的整体水平。3)结合国内外最新的控制指南和本科室的实际情况,制订一套科学、规范的动脉置管流程及其应对并发症的标准流程。4)建立标准化操作动脉血压监测考核制度。5)将非计划性拔管事件纳入质控范围[4]。

1.4.3 执行计划针对上述调查结果,成立有创动脉血压监测护理组,组长主管护师及以上担任,组员由本科室经验丰富、操作水平高,并且已提前经过相关专业培训及考核通过的护理人员组成。各组员对对实施有创动脉血压监测患儿护理过程中所遇到的问题进行定期汇总,并开会讨论,及时解决非计划拔管中的疑难问题。根据实际情况,不断改善方案。与此同时,应加强本科护理人员的基本理论和基本操作,提高其无菌操作意识,经常组织学习有创动脉血压监测相关知识,如穿刺方法及技巧、动脉置管部位、正确封针,非计划性拔管产生的不良后果和及时有效的干预措施。

1.4.4 评估效果目前儿童最为常用的置管部位为桡动脉。对有创动脉血压监测的标准化流程进行考核如实施置管的无菌操作规范;正确的冲管和封管;定期更换置管处辅料,防止污染;导管的留置时间;加强巡视频率,加强和患儿家属的沟通,以便能够及时阻止患儿因烦躁、频繁变换体位而导致置管脱落。最后进行总结和反馈,每周进行小组汇总,每个月举行总结会议,对PDCA循环护理进行效果评估和方案改进,以期不断提高本科整体护理人员的护理水平。

1.5 观察指标

比较两组患儿非计划性拔管发生率、感染发生情况、住院费用、住院时间。

1.6 统计学分析

采用SPSS 23.0统计软件进行数据分析,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验;对于计量资料,若服从正态分布,采用±s表示,采用成组t检验;如果不服从正态分布,采用中位数(P25,P75)进行描述,使用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

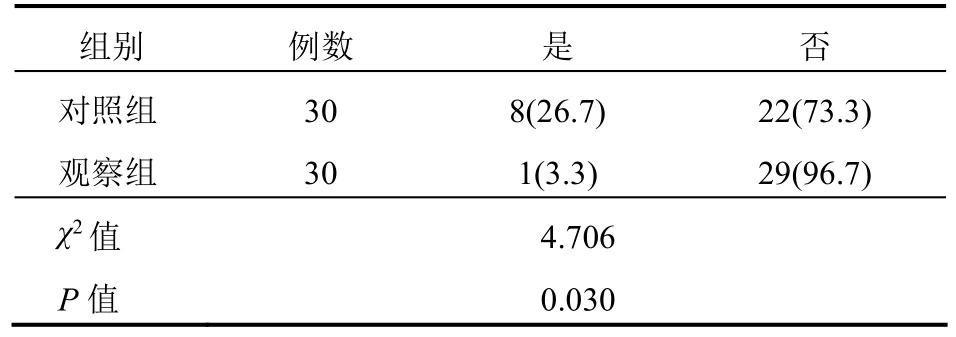

2.1 两组非计划性拔管发生率比较

观察组患儿的非计划性拔管发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿非计划性拔管发生率比较情况

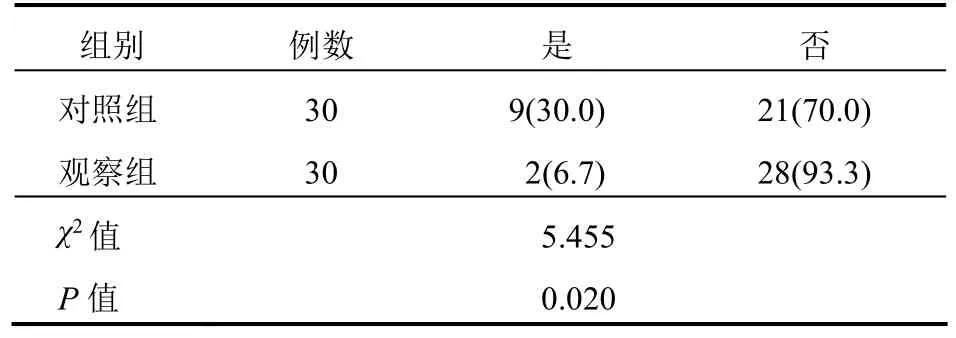

2.2 两组感染情况比较

观察组患儿感染发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿感染发生情况比较[例(%)]

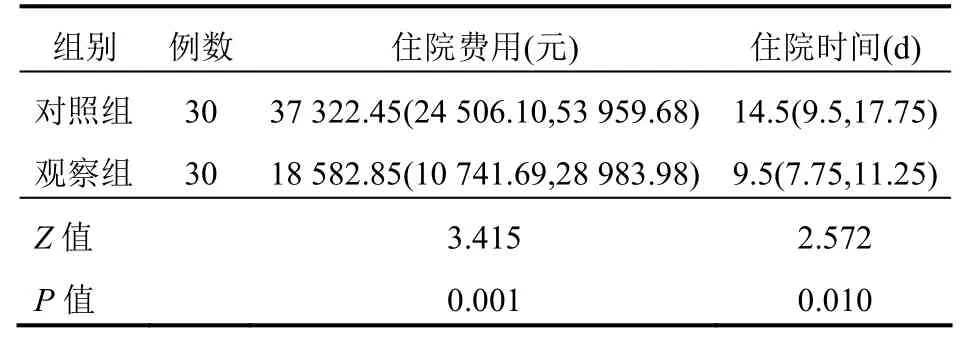

2.3 两组住院费用和住院时间比较

观察组的住院费用和住院时间均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿住院费用和住院时间比较[M(P25,P75)]

3 讨论

儿科的疾病特点为病史采集较成人困难,病情变化快,而PICU患儿的病情通常更加危重、复杂多变,临床治疗难度较大[5]。有创血压监测已在 PICU中广泛应用,成为监测患儿血流动力学的重要手段,对了解患儿病情、保障患儿生命安全、提高危重症患儿的抢救成功率具有重要意义。但与此同时有创动脉血压监测所带来的并发症也会延长患儿治疗时间,故置管部位的导管出血及血肿、感染、血栓、局部肢体坏死等并发症值得我们关注。而这些并发症一旦出现就会相应地提高非计划性拔管发生率[6]。临床上为及时预防各种疾病出现相应并发症,均会制定相关科学、标准流程以尽可能地缩短患者治疗时间,提高治疗效果,减轻经济负担[7-9]。

本研究行PDCA护理为观察组,制订分析现状,寻找原因,制定计划,执行计划、检查验证、评估效果为主要流程融入到预防和处理动脉置管的非计划性拔管的方案中,而动脉置管常规护理为对照组。研究结果表明,经过PDCA护理的观察组患儿的非计划性拔管发生率、感染发生率、住院时间及住院费用均明显少于对照组。提示科学、规范的有创动脉血压监测的护理流程和完善的监管制度能够明显减少非计划性拔管的不良后果。PDCA循环护理让护理人员有遵循规范操作流程的依据,并具有可操作性。提高穿刺的成功率,有效避免管道堵塞,使管道持续畅通,同时护士在操作的过程中能快速采血,既减少了穿刺频率,又能使患儿的痛苦明显减少。与此同时,PDCA循环能够提高医师分析病情的效率和准确度,为危重患儿的抢救增加宝贵的治疗时间。

综上所述,PDCA循环在实际过程中能不断发现问题,及时有效的处理问题、总结适合个人的工作经验,提高工作效率。并且PDCA循环能够减少有创动脉血压监测中非计划性拔管的发生率和患儿感染率,能进一步提高患儿的治疗效果,使患儿能够早日康复。