晚期乳腺癌患者姑息化疗应用加减阳和化岩汤的临床效果

王 平

乳腺癌现已成为威胁女性生命安全的恶性疾病之一,手术是治疗乳腺癌的有效方法,但部分患者确诊时已处于晚期,错过了最佳手术时间,只可接受化疗治疗。化疗患者易出现骨髓抑制、免疫抑制等不良反应,可对其生命质量造成严重影响[1-2]。相关研究表明,中药干预利于降低化疗药物对患者的影响,改善因化疗产生的不良反应,提高化疗效果。基于此,本研究就晚期乳腺癌患者姑息化疗中应用阳和化岩汤加减治疗的临床效果进行分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年2月至2019年1月于德兴市人民医院接受治疗的晚期乳腺癌患者 80例作为研究对象,采用双盲随机抽样法分为两组,每组40例。观察组年龄30~70岁,平均(49.86±2.31)岁;体重55~70 kg,平均(62.37±2.74)kg;TNM分期:ⅢB期29例,Ⅳ期11例;其中转移性乳腺癌29例,复发性乳腺癌 11例。对照组年龄 30~68岁,平均(49.17±2.25)岁;体重 54~70 kg,平均(62.41±2.69)kg;TNM分期:ⅢB期28例,Ⅳ期12例;其中转移性乳腺癌28例,复发性乳腺癌12例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

纳入标准:符合《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范》(2013版)中乳腺癌相关诊断标准,乳房外上象限可触及扁平肿块或韧硬结节,有触痛感,肿块边界欠清晰,且经病理检查确诊[3];符合中医《中医临床病症诊断疗效标准》中肝郁痰凝证辨证标准,乳房肿块随喜怒消长,伴胸闷胁胀,善郁易怒,失眠多梦,心烦口苦,舌苔薄黄,脉弦滑[4];经组织病理学确诊;签署了知情同意书。排除标准:严重肝、肾、心、肺功能障碍;凝血功能异常;对本研究药物过敏。

1.2 治疗方法

对照组采用常规姑息化疗方案治疗,于化疗第1天及第8天,静脉注射吉西他滨1.0 g/m2,于30 min内注射完毕;于化疗第1~14天口服卡培他滨片,1 250 mg/m2,2次/d,21 d为1个周期。观察组在对照组治疗基础上加用阳和化岩汤,方剂组成:白芥子3 g、甘草6 g、熟地黄9 g、肉桂6 g、鹿角霜12 g、山慈菇15 g、莪术12 g、土贝母9 g。其中乳房胀痛明显者加王不留行9 g、延胡索9 g;失眠者加酸枣仁12 g、柏子仁12 g、夜交藤9 g;乏力明显者加黄芪9 g、白术9 g、当归9 g;便秘者加大黄9 g、火麻仁12 g;便溏者加薏苡仁30 g、炒扁豆12 g;盗汗自汗者加浮小麦15 g、煅龙牡9 g。将上述组方加水煎熬取汁400 ml,或中药配方颗粒组方冲服,1剂/d,2次/d,连用21 d为1个疗程。两组患者均治疗3个疗程。

1.3 临床评价

1)临床效果:完全缓解(CR):肿瘤消失时间持续4周以上;部分缓解(PR):肿瘤体积缩小>50%,可持续4周;稳定(SD):肿瘤体积有所缩小但未达PR或增加但未达PD;进展(PD):肿瘤体积增大>25%,或发现新病灶[5]。临床获益率(CBR)=(CR例数+PR例数+SD例数)/总例数×100%。2)细胞免疫指标:于治疗前及治疗后抽取患者空腹肘静脉血3 ml,采用流式细胞仪测定血清中CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+水平。3)肿瘤标志物:采用酶联免疫吸附法检测血清中肿瘤标志物水平,包括糖类抗原 125(CA125)、癌胚抗原(CEA)及糖类抗原15-3(CA15-3)。4)不良反应:统计两组患者治疗期间血小板降低、白细胞下降、胃肠道反应等发生情况。

1.4 统计学分析

2 结果

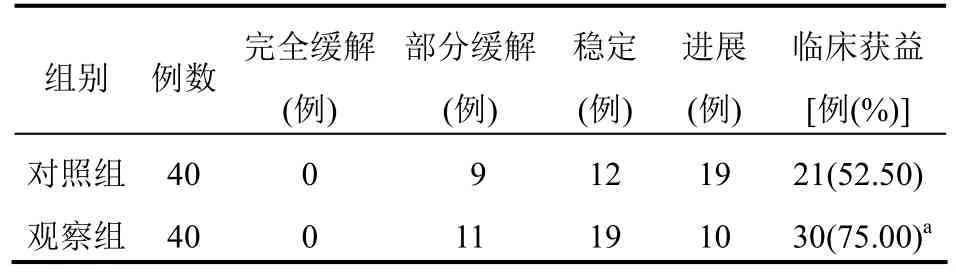

2.1 两组临床疗效比较

观察组治疗的临床获益率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

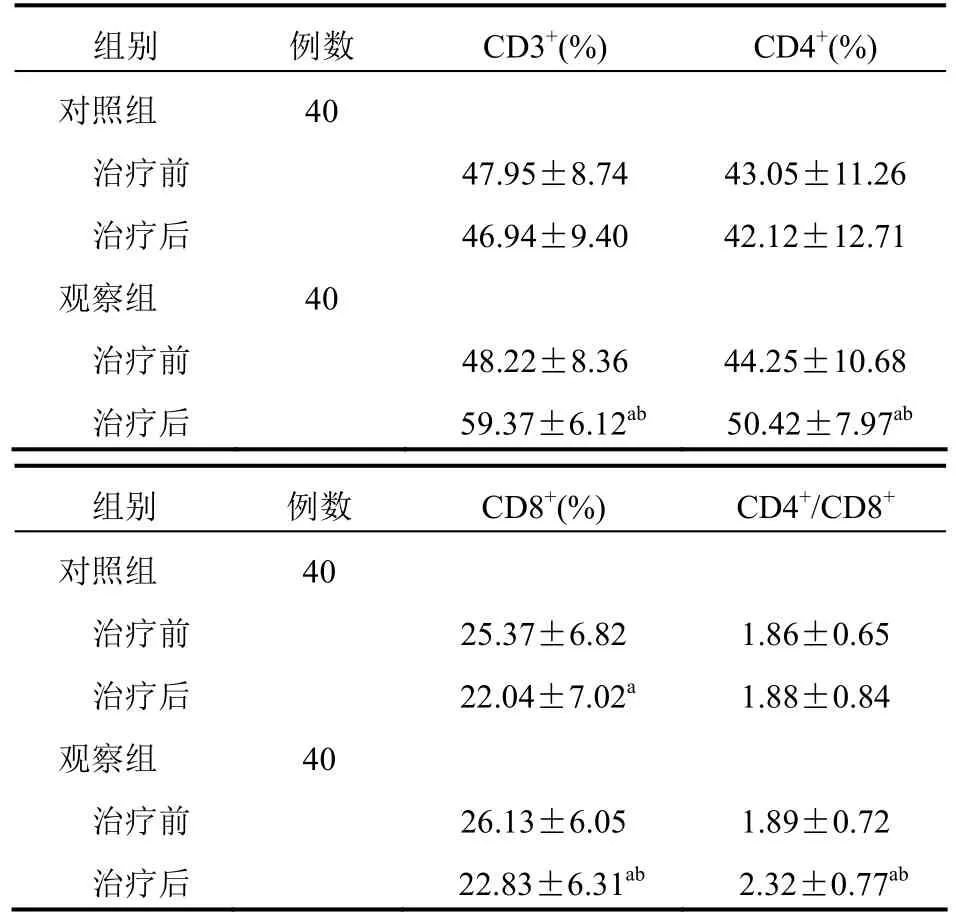

2.2 两组细胞免疫指标比较

两组治疗前细胞免疫各指标水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后CD3+、CD4+、CD8+及 CD4+/CD8+水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后两组CD8+水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组患者临床疗效比较

表2 两组患者细胞免疫指标比较(±s)

表2 两组患者细胞免疫指标比较(±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

组别 例数 CD3+(%) CD4+(%)对照组 40治疗前 47.95±8.74 43.05±11.26治疗后 46.94±9.40 42.12±12.71观察组 40治疗前 48.22±8.36 44.25±10.68治疗后 59.37±6.12ab 50.42±7.97ab组别 例数 CD8+(%) CD4+/CD8+对照组 40治疗前 25.37±6.82 1.86±0.65治疗后 22.04±7.02a 1.88±0.84观察组 40治疗前 26.13±6.05 1.89±0.72治疗后 22.83±6.31ab 2.32±0.77ab

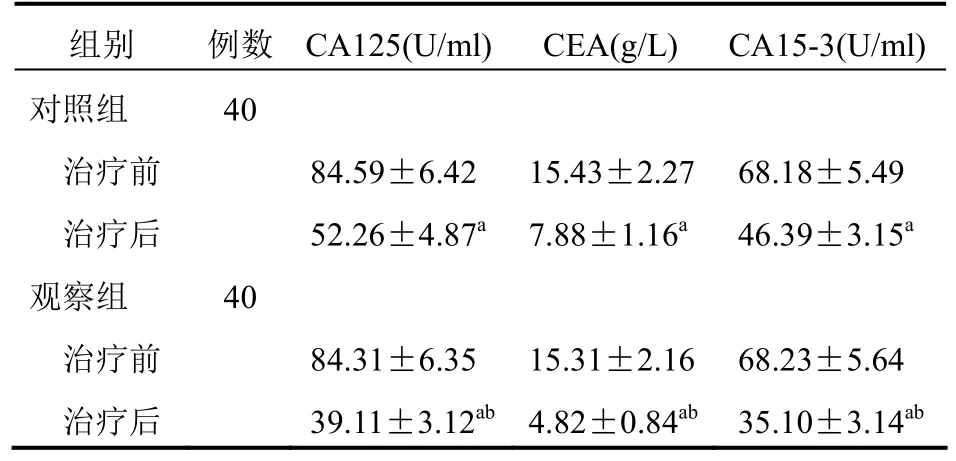

2.3 两组肿瘤标志物比较

两组治疗前血清肿瘤标志物指标水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后血清肿瘤标志物指标水平均明显降低,且观察组CA125、CEA、CA15-3水平均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者肿瘤标志物指标比较(±s)

表3 两组患者肿瘤标志物指标比较(±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

组别 例数 CA125(U/ml) CEA(g/L) CA15-3(U/ml)对照组 40治疗前 84.59±6.42 15.43±2.27 68.18±5.49治疗后 52.26±4.87a 7.88±1.16a 46.39±3.15a观察组 40治疗前 84.31±6.35 15.31±2.16 68.23±5.64治疗后 39.11±3.12ab 4.82±0.84ab 35.10±3.14ab

2.4 两组不良反应比较

观察组治疗期间出现8例血小板降低,9例白细胞下降,12例胃肠道反应;对照组出现17例血小板下降,18例白细胞下降,22例胃肠道反应。观察组血小板降低、白细胞下降、胃肠道反应发生率均低于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.713、4.528、5.115,P=0.030、0.033、0.024)。

3 讨论

乳腺癌属全身性恶性肿瘤,可破坏乳房正常结构,使患者产生自卑等不良情绪,影响其生命质量,且癌细胞可随着血液扩散至全身,对患者生命安全造成威胁。化疗是目前控制乳腺癌患者病情的主要方法之一,可有效杀灭癌细胞,但化疗药物选择抑制性较差,无法辨别肿瘤细胞与正常细胞,在杀灭肿瘤细胞同时会对正常细胞造成损伤,进而出现胃肠道反应、白细胞降低、骨髓抑制等症状,显著降低患者化疗耐受性[5]。

祖国医学将乳腺癌归结为“乳癖”“乳岩”范畴,认为该疾病的发病机制为情志不畅、肝郁气滞、邪气内结,治疗应以扶正散结、益气养血为原则。本研究结果显示,观察组治疗临床获益率较高,治疗后 CD3+、CD4+、CD8+及 CD4+/CD8+水平较高,CA125、CEA、CA15-3水平较低,不良反应较少。表明晩期乳腺癌患者在姑息化疗中应用阳和化岩汤加减治疗临床效果显著。阳和化岩汤出自《外科医镜》,组方中白芥子散结通络、温肺利气;熟地黄益精填髓、补血滋润;肉桂益脾除积、补阳暖胃;鹿角霜温肾助阳、收敛止血;山慈菇化痰散结、清热解毒;莪术破瘀止痛、行气解郁;土贝母消肿散结;甘草调和诸药。诸药合用,共奏祛瘀散结、扶正抗癌之效。现代药理学研究表明,莪术可增强血小板聚集力,提高白细胞水平,并可保护肝功能;山慈菇可加速癌细胞凋亡、抑制癌细胞增殖[6]。

综上所述,晚期乳腺癌患者在姑息化疗中应用阳和化岩汤加减治疗临床效果显著,利于改善患者免疫功能,降低血清肿瘤标志物水平,减轻化疗不良反应。