现代汉语主观全量构式“要A有/没A”探析

汲翔

摘 要:“要A有/没A”是现代汉语中常用的一个构式,具有较高的能产性和表现力。留学生在学习时较容易产生偏误。通过数据统计、文献分析等方法,运用构式语法理论,探讨该构式的语义功能、要素特点、限制条件和句法功能,并得出以下结论:第一,其构式义可概括为:说话人就某主体在某一方面的性状作出主观评价——全量肯定或全量否定;第二,进入该构式的A主要为名词、疑问代词、疑问代词+名词,而且以单音节和双音节为主;第三,该构式有语用条件限制、语义句法条件限制、否定副词和疑问代词连用导致的限制。

关键词:“要A有/没A”;构式;全称量词;对举

构式语法理论认为,作为语言中的基本单位,构式并不是通过它所构成的语言要素的简单相加而获得含义。相对于传统形式语法,构式语法更强调自身的整体性,从理论上阐释了构式本身所具有的独立语法意义,从而树立了构式中心观。Goldberg(1995)在《构式:论元结构的构式语法研究》中,将构式定义为:“C是一个构式当且仅当C是一个形式——意义的配对,且C的形式或意义的某些方面不能从C的构成成分或其他先前已有的形式中得到完全预测。”就此而言,“要A有/没A”是符合这一定义的,其语义功能不能从“要A”“有/没A”中得到完全预测,因此,它是现代汉语中的一个常用构式,构式语法理论对把握“要A有/没A”的整体语义也具有指导性意义。

“要A有/没A”虽然结构简练,但语义丰富、语用独特,表现力较强,能产性较高,经常出现在日常生活的口语交际中。在对外汉语教学过程中,一些学习者在学习使用“要A有/没A”构式时常常会出现一些偏误。例如:

(1)*虽然日本国家要钱,而且为国民的身体健康着想,可是买到烟的人越来越多。(HSK动态作文语料库)

(2)*北京的风景名胜很多,要故宫有故宫,要北海有北海。(留学生高级班课上搜集)

(3)*我们班里其他国家的人要多少没多少。(留学生高级班课上搜集)

有些二语学习者还直接提出这一疑问:“为什么要钱有钱不能直接说有钱?”这都表明他们对“要A有/没A”基本语义的理解是存在着问题的,对哪些词语能够进入该构式尚未完全清楚。

同时,当前学界对该构式关注较少,现有的研究成果无法充分解释学习者所出现的偏误现象。因此,本文将“要A有/没A”这一构式作为研究对象,通过数据统计、文献分析等方法,运用构式语法理论,探讨该构式的语义功能、要素特点、限制条件和句法功能。需要说明的是,本文中的语料,除了标出“自拟”和“留学生高级班课上搜集”外,其余均来自BCC语料库。

一、“要A有/没A”的研究现状

(一)相关构式的研究

“要多A有多A”在形式上与“要A有/没A”较为类似,已有多位学者对此进行了深入研究,如王春东(1992)、甄珍(2005)等。不过,关于“要A有/没A”这一构式的研究成果相对较少。在笔者所见的中文论著中仅有一篇,即自然的硕士学位论文《汉语全量对举构式群“要A有/没/就A,要B有/没/就B”研究》(2015)。此文归纳了“要A有/没A”的句法功能,以及进入该构式的“A”的词性类别与音节特点;运用全量对举理论和义项分析法,对这一构式进行了深入分析;并对该构式的历时演变进行了初步梳理。不过,此文也存在着不足之处:第一,“要A有/没A”与“要A就A”在形式特征、语义功能方面存在着显著差异,应当分别进行探讨,不应放在一起进行讨论。第二,在分析“要A有A”时,包含了当A为“多+形容词”时的情况,不过,“要多A有多A”与“要A有A”系两种构式,前者为主观极量表达,不应纳入研究范围。第三,构式的语义并不是其中包含的字词义的简单叠加。论文在“要A有/没A”整体语义方面得出的结论:“当构式中变量 A、B为名词时,构式语义表达的是包含变量所指名词在内,一定事物范畴的全量化”,不足以令人信服。第四,论文只是描写了进入“要A有/没A”的“A”的词性,对“A”未能进行深度阐释,更未能给出原因解析。

关于“要A有/没A”的另一篇研究成果系英文撰写,是张娜娜的硕士学位论文《要X有X构式的认知语用研究》(2015)。此文以认知构式语法为理论框架,通过拆分构式,从各个组成要素入手,探讨了构式整体与各要素的关系,阐述了“要X有X” 的认知动因和认知机制。同时,论文仍有令人不满意的地方:第一,认为构式的构式义更加依赖于动词“有”,但对“要X”所表达的发话人对构式主语的主观期许不够重视。第二,总结了“要X有X”的语义功能:“‘Yao X You Xconstruction expresses a meaning that a speaker sincerely believes that the discussed subject owns everything that is necessary for the subject to establish a certain state which is valuable to the speaker himself。”(筆者译为:“‘要X有X表达了发话人对‘构式主语能满足发话人需求地拥有足以建立一个确定状态的一切的坚信。”)却没有对此予以详细的解释。第三,总结了“要X有X”中“X”的词性种类,却没有分析其中的原因,也没有统计语料库中不同词性进入构式的占比情况。第四,概括了“要X有X”在认知语言学层面的特性:主观性(subjective evaluation)、积极性(positiveness)、强调性(emphasis)、非事件性(non-eventness)、虚拟性(virtuality),却没有进行深入分析。第五,论文主要是基于主观判断,而缺乏客观性材料的支撑。

(二)全量对举的研究

“要A有/没A”在具体使用时,常表现为“要A有/没A,要B有/没B”的对举形式,具有表达全称量的作用,是一种全称限量结构。李宇明(2000)指出,“‘量是人们认知世界、把握世界和表述世界的重要范畴”,“这种认知范畴投射到语言中,即通过‘语言化形成语言世界的量范畴”。关于量限表达的种类划分,曹秀玲(2005)将其分为“全称量”“存在量”和“相对量”,作者还将“全称量”分为“全称限定词”和“全称量限结构”。铃木庆夏(2008)、晓丹(2011)等学者在研究具体句式的过程中,也发现对举句式往往有表达全称量的作用。本文即采用铃木庆夏(2008)在《论对举形式的范畴化功能》中的观点,将对举形式定义为:两个(或两个以上)字数相等或相近、结构相同相似、语义相成相联的表达形式。

二、“要A有/没A”的语义功能

从形式上看,“要A有/没A”主要表现为单用式和对举式。据统计,在“要A有/没A”的实际使用中,若“A”为名词,发话人通常会采用对举式,即“要A有/没A,要B有/没B”。通过对BCC语料库的整理,可以发现,所有“要+名词+有/没+名词”的语料中,使用对举结构的占90.1%。若“A”为疑问代词,发话人通常会采用单用式,即“要A有/没A”。值得注意的是,该构式还存在单用式和对举式混用的情况,占所有搜集到的语料的0.657%。它起到强调主观全量评价的功能。本文将这种情况的语料既计入变项为名词时的情况,也计入变项为疑问代词时的情况。

从功能上看,“要A有/没A”的语义无法从“要A”和“有/没A”中得到严格意义上的预测,因此,它是一个常用构式。其构式义可概括为:“说话人就某主体在某一方面的性状作出主观评价——全量肯定或全量否定。”

(一)构式的全量义

在“要A有/没A”中,虽然没有直接表示全量的词语,如“全”“都”“所有”等,但是它所表达的整体构式义却有全量的功能。例如:

(4)全省紧急动员,一批又一批精兵强将走上了抗洪抢险前线,大家不分你我,要人有人,要车有车,要物有物。(《1994年报刊精选》)

(5)笔者上前问其多少货,没想到她出语惊人:“要多少有多少!”(《人民日报》,1993-08)

从例(4)、例(5)可以看出,“要A有/没A”具有全量义,概括主体属性的功能。当“A”为名词时,构式通常采用对举形式。从发话人角度来看,发话人通过对举的方式,选择主体的不同方面作为论据来支撑论点,这样就能使主体的全量评价(论点)更具说服力。当然,在实际表达过程中,发话人不可能穷尽主体的所有方面。因此,发话人往往会选择最具有代表性的方面进入这一构式。这样的表达既简洁又有说服力,在符合会话原则的同时,也传达了自身对于主体的全量评价的信息。从受话人角度来看,这与人类普遍认知规律是由点及面这一特点有关。受话人可以从这些有代表性的客观分量,见微知著,由主要方面推得主体性质,即对主体某属性形成全量认知。就此而言,“A”为名词时,该构式具有全量义,即通过表现主体的局部特征,对主体进行全量评价。如例(4)中的“要人有人,要车有车,要物有物”,以人(人力资源)、车(运输力量)、物(救援物资或者救援工具)三个最有代表性的方面为例,说明“抗洪救灾队伍/行动”的需求可得到满足,从而传递出这支队伍或这个行动整体性质的信息,最终使受话人获得对“抗洪救灾队伍/行动”的整体认知,形成一个全量评价。

当疑问代词进入变项“A”时,会形成连锁结构(吕叔湘,2002)。其中第一个A具有任指性,第二个A丧失任指性,而随第一个A转移,变成相对有定的代词。如例(5)中,“要多少有多少”的“多少1”具有任指性,即对货物需求量的任指。而“多少2”回指“多少1”,即:对于任意货物需求量的“多少1”,都有实际货物数量的“多少2”与之对应,毫无例外。从而实现了对货物数量进行全量评价的功能。

(二)构式的主观性

“要A有/没A”的主观性可以从构式要素与构式整体两个方面来考察。根据吕叔湘《现代汉语八百词》(1999)的解释,在构式“要A有/没A”中,“要”表示“希望得到或保持”,“有”表示“领有、具有”,而“没”是对“有”的否定,对“领有、具有”的否定。从构式要素来看,“要A”表示希望得到或保持“A”,反映出主体的主观意愿和诉求,是发话人主观选择的结果。如例(4),对于抗洪救灾,除了人、车、物之外,还有其他方面也具有代表性,如决心、毅力等,同样能体现救援队伍的属性。但发话人并没有选用这些,而是选择了人、车、物进入这一构式,就是因为发话人认为这三个方面是最能反映属性的需求。这体现了发话人的主观意愿。因此,尽管大部分情况下“A”是与主体直接相关的客观分量,但有时也因为人类主观意愿的无穷性,进入“A”的名词可以是某些无法实际领有的自然事物。如“要星星有星星,要月亮有月亮”“要风有风,要雨有雨”。无论是星星、月亮,还是风、雨,都不是主体实际领有的。这些名词进入构式,用作夸张的修辞,从而对主体的某一属性进行全量肯定,也表现出对主体的主观评价。

从构式整体看,“要A有/没A”的全量肯定或全量否定功能是发话人根据自身感受和判断作出的主观评价。例如:

(6)咱们这里要酒有酒,要肉有肉,保证您吃得舒坦痛快!(自拟)

在例(6)中,发话人认为酒、肉需求的满足与否对餐饮条件的好壞有很大关系,因此,发话人才会作出“要酒有酒,要肉有肉”的表述。试想,一个酒精过敏者或素食主义者会因为酒和肉两方面满足了,便得出“这里”餐饮条件很好的评价吗?显然不会。因此,“要酒有酒,要肉有肉”是发话人基于自身感受与经验对餐饮条件作出的全量肯定评价,具有主观性。

三、“要A有/没A”的句法特征

在“要A有/没A”构式中,变项“A”直接体现其核心语义。对“A”的特征进行深入考察,有利于深化对这一构式句法的理解。

(一)“A”的词性

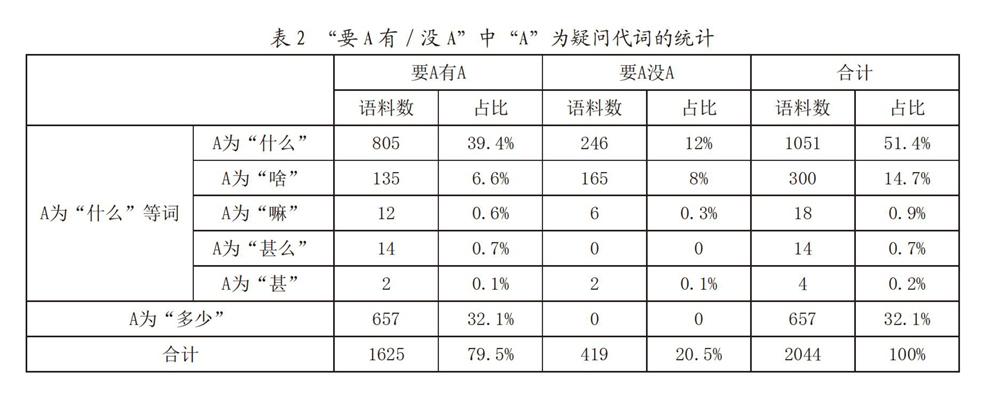

由于构式中常项“要”“有/没”的限制,“A”的词性出现三种情况①:名词、疑问代词与疑问代词+名词。我们对BCC语料库中所有符合条件的语料进行统计后发现,“A”为名词、疑问代词的占比较大,约占语料总数的98.8%;“A”为疑问代词+名词的占比较小,约占语料总数的1.1%。具体如表1所示:

当“A”为名词时,采用对举结构“要A有/没A,要B有/没B”。“A”和“B”分别从两个侧面,共同代表主体某一方面的总体特性。当“A”为疑问代词时,因为其任指性,而进入该构式。此时的“A”可以分为两大类:一类是“什么”及同类表达,一类是“多少”。前者表示主体领有方面的总体特征,后者表示主体数量的总体特征。此时会采用单用式,而不会使用对举结构,构式对主体的主观全量评价功能通过疑问代词的任指性来表现。例如:

(7)童奶奶笑道:“俺铺子里货色齐全,要什么有什么。”(自拟)

在例(7)中,“要什么有什么”并不指向某一具体的事物,而是对“铺子里货色”的情况进行了概括性的描写,并对其进行范畴化评价。

从表1可以看出,在肯定式“要A有A”中,“A”为疑问代词所占比例较大。这主要是因为在表达肯定全量时,疑问代词的概括性较强,而且可以省去发话人在实际使用中对名词“A”选择的思考。如例(7),在表达胭脂铺货物种类齐全时,可以使用“要A有A”(A为名词)的结构,但在这种情况下,还需要发话人思考选择哪些名词能够进入“A”,如:是说“要花钿有花钿,要口红有口红”,还是说“要粉妆有粉妆,要额黄有额黄”。因此,出于简便性的考虑,发话人更倾向于使用概括的表达方式,而省去思考选择哪些名词带来的麻烦。同时还可看出,在否定式“要A没A”中,“A”为名词所占比例较大。这主要是因为在表达否定全量时,否定副词和疑问代词连用会产生限制,如不存在“要多少没多少”这种表达。因此,当“A”为疑问代词时,“要A没A”的语料占比(20.5%)要远低于“要A有A”的语料占比(79.5%),具体如表2所示:

(二)“A”的音节

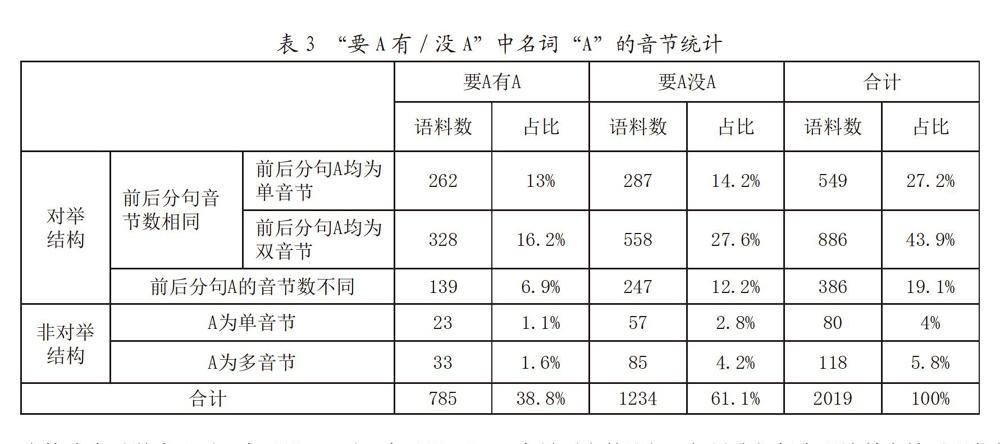

由于“A”为疑问代词时,种类固定,音节数不具有考察意义。因此,下文对“A”音节的讨论主要限定在“A”为名词。具体统计资料如表3所示:

根据语料统计,“要A有/没A”构式的对举形式语料数量(1821例)远多于非对举形式语料数量(198例);构式为对举结构时,前后分句音节数相同的情况(1435例)远多于前后分句音节数不同的情况(386例)。这是由于汉语对举结构更倾向于形式上的相近与字数上的相等。

当构式为对举式“要A有/没A,要B有/没B”,且“A”“B”音节数一致时,进入构式的变项以单音节词和双音节词为主。其中,双音节词所占语料数量约为单音节词的1.6倍。这大概是由于现代汉语词汇以双音节词为主造成的。在对举构式“要A有/没A,要B有/没B”中,当“A”“B”音节数不同时,进入构式的变项存在三音节情况,如:女朋友、安全感、舒适度、画质感、蛋白质、战斗力等,四音节及以上的情况几乎没有。这可能和汉语中可以概括属性特征的名词很少有四音节及以上的词汇有关。

因此,“要A有/没A”构式对韵律的要求是:“A”通常为单音节或双音节词,个别情况下可以是三音节词,但不接受四音节及以上词汇或结构进入。

四、“要A有/没A”的限制条件

总体来看,“要A有/没A”的限制条件共有三种:语用条件限制、语义条件限制、否定副词和疑问代词连用导致的限制。

(一)语用条件限制

从根本上讲,构式在语用层面对名词“A”的约束条件,是由其语义功能决定的。即:“A”具有代表性,能论证主体的特定属性。这样才能发挥构式全量评价的作用。例如:

(8)且说这个学习班,设在一个山中废弃的中学里,要门没门,要窗没窗,只有满地的鹿粪和狐狸屎。(王小波《谦卑学习班》)

在例(8)中,门、窗是学习班教室作为一个房间最为基础、最具有代表性的方面,对主要方面需求的无法满足可使受话人对主体作为房间的属性有一个全量否定的认知。如果我们想表现该教室缺乏现代化、科技化的属性,则应该选择与之相关的、具有代表性的名词(如多媒体、投影仪等)进入这一构式,如:“这个学习班要多媒体没多媒体,要投影仪没投影仪,电教设备非常落后。”

(二)语义条件限制

朱德熙先生(2003)曾从名词与量词的关系入手,将名词分为五类:可数名词、不可数名词、集合名词、抽象名词与专有名词。我们发现,前四类名词都能进入“要A有/没A”构式,而专有名词则受到限制。例如:

(9)*北京的风景名胜很多,要故宫有故宫,要北海有北海。(自拟)

(10)我们的党员队伍里要雷锋有雷锋,要董存瑞有董存瑞。(自拟)

可以说,这一现象应和名词“A”的指称对象有关。在“要A有/没A”中,“A”不能有具体的指称对象,也不能指称一类对象的集合。即“A”非定指、非类指,只能是泛指。例如:

(11)也许有人会问,你现在要职位有职位,要高薪有高薪,为什么还要争取入党呢?(人民网,2001-06-14)

在例(11)中,“职位”虽然与其有相关性,但并不是特指某一个具体的工作岗位。同样的道理,“高薪”虽然与高水平薪金有相关性,但并不表示某一种特定的高工资、高福利、高奖金的优厚薪酬。

名词“A”只能是泛指是由两方面原因造成的。首先,这是由语义所决定的。前文已提及“要A有/没A”是对主体某种属性的概括性描写,是对其范畴的划分。在现实世界中,发话人选取的“A”必有某一特性符合潜在条件,不过,进入构式后,它表现的是主体属性的某一方面,而不是具体的某一個。其次,在本质上,人的欲求就不是定指的。我们可以说“我渴了,我想要这瓶水”,但我们希望得到的不是“这瓶水”,而是这一物体中满足人欲求的性质([+可饮用][+解渴])。尽管“这瓶水”在形式上是合目的的,但人的目的并不是“这瓶水”。也就是说,人要的不是这个特定物体,而是这类物体中所包含的满足人欲求的性质。再如可以说:“汉奸诱惑革命者说:‘跟着皇军,要金条有金条,要手表有手表。”但不能说:“汉奸诱惑革命者说:‘跟着皇军,要这块金条有这块金条,要这个手表有这个手表。”这是因为人想要的是金条、手表所体现的社会地位与蕴含的价值象征,和某一特定的金条、手表无关。

上文中提到的专有名词进入该构式受限,也是受到名词“A”只能是泛指这一条件的影响。在传统意义上,专有名词是一个固定的指示符号,它的指称是有定的,在现实世界中有唯一特定的事物供其指称。如例(9)中的“故宫”指的就是北京市正中心的地标性建筑。此时,该专有名词是不能进入“要A有/没A”的。值得注意的是,人们在对某些专有名词认识的过程中,会形成对该专有名词所指的说明和陈述,并具有开放性和不稳定性。这样一来,专有名词的语义功能逐渐发生了变化,即专有名词的泛化。比如“雷锋”原本只是指称现实生活中那位先人后己、大公无私的共产主义战士。在对其认知不断深入后,人们就将具有同样性质的模范党员都称为“雷锋”。这时,“雷锋”这一专有名词就发生了泛化,不再是特指某一个人,而变成了泛指。此时的“雷锋”便能够进入该构式之中,如例(10)。

(三)否定副词和疑问代词连用导致的限制

1.“什么”及与之语义类似的疑问代词

受方言差异影响,“什么”一词在日常使用中常常会被其同义词替换,如“啥、什、甚、甚么、嘛”等。这些词都能直接进入“要A有/没A”,表示“什么都有/没有”,从而对主体的状态进行概括描写,使受话人能在脑海中对主体的范畴进行划分。

需要指出的是,“什么/啥/什/甚/甚么/嘛/……+名词”可以进入“要A有A”,而“什么/啥/什/甚/甚么/嘛/……+名词”却不能进入“要A没A”。这是因为否定副词修饰“疑问代词+名词”时,往往会产生缓和否定力量的作用。比如:“我也没什么事找你”,往往并不是什么事也没有,发话人下一句很有可能就会说出“就是有一点小事想麻烦你”之类的话。同样的,“我也没拿什么东西送你”,下一句往往接的是“只有这个小礼物略表心意”。因此,当发话人希望通过“要A没A”表达对主体范畴划分程度的判断时,“什么/啥/什/甚/甚么/嘛/……+名词”进入就很不合适了。

2.“多少”

“多少”可以直接进入“要A有A”,表示被修饰主体数量上的充足,能满足所需,从而对主体的状态进行概括描写,使受话人能在脑海中对主体的范畴进行划分。“多少+名词”也可以直接进入“要A有A”。

不过,“多少”不可以进入“要A没A”这一构式。这是因为“多少”在表现其任指性时,偏向于“多”。而且“多少”在否定句中作修饰语用时,即使表示主观小量,也是小量中的最大值。如“我没多少”,表示的仍然是“有”的概念。这样就会与希望表达数量上少到绝对没有的“要A没A”相矛盾。因此,不能说“要多少没多少”。同样的道理,“多少+名词”也不能进入“要A没A”这一构式中。

“要A有/没A”作为现代汉语中能产性、表现力都很强的构式,在日常生活中十分常见。根据进入该构式的“A”的不同,可以分为对举式和单句式。当“A”为名词时,通常采用对举式“要A有/没A,要B有/没B”;当“A”为疑问代词时,通常采用单句式“要A有/没A”。它的构式义可概括为:“说话人就某主体在某一方面的性状作出主观评价——全量肯定或全量否定。”

就该构式的语义功能而言,“要A有/没A”主要表现出两种性质:全量义和主观性。该构式全量义的产生主要有两个原因:一是当“A”为名词时,对举式具有对主体某方面性状进行范畴化总括的作用;二是当“A”为疑问代词时,以第一个疑问代词的任指性来代表总体特征,同样体现了全量义。该构式主观性的产生可以从两个方面来看:一是“要A”反映人的主观意愿和诉求;二是这种全量评价是基于发话人自身經验和感觉作出的。

就该构式的句法特征而言,从“A”的词性角度来看,通过数据统计,可得出以下规律:第一,“A”可以为名词、疑问代词、疑问代词+名词,其中,“A”为名词、疑问代词占绝大多数;第二,肯定式“要A有A”中,“A”为疑问代词所占比例较大,否定式“要A没A”中,“A”为名词所占比例较大。从“A”的音节角度来看,通过数据统计,可得出以下规律:第一,“要A有/没A,要B有/没B”中,“A”“B”音节数相同占比极大;第二,“A”“B”以单音节词和双音节词为主,个别情况下可以是三音节词,但不接受四音节及以上词汇或短语进入。

就该构式的限制条件而言,一方面,它受到语用条件的限制,“A”必须具有代表性,能论证主体的某一属性;另一方面,它也受到语义句法条件的限制,“A”必须是泛指,不可以特指,专有名词只有泛化后才能进入该构式。除此之外,它还受到否定副词和疑问代词连用导致的限制。

参考文献:

[1]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[2]吕叔湘.近代汉语指代词[A].吕叔湘全集(第三卷)[C].沈阳:辽宁教育出版社,2002.

[3]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,2003.

[4][德]康德.判断力批判[M].李秋零译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[5]沈家煊.语言的“主观性”和“主观化”[J].外语教学与研究,2001,(4).

[6][日]铃木庆夏.论对举形式的范畴化功能[J].世界汉语教学,2008,(2).

[7]肖小平.“要A不A”试析[J].上饶师范学院学报(社会科学版),2003,(2).

[8]吴利利,刘丽莲.专有名词泛化的认知研究[J].当代教育理论与实践,2011,(4).

[9]陈昌来,占云芬.“多少”的词汇化、虚化及其主观量[J].汉语学报,2009,(3).

[10]黄弋桓.构式、构式义和词汇义的互相制约——以“不A不B”构式为例[J].求索,2012,(4).

[11]徐烈炯,刘丹青.话题的结构与功能[M].上海:上海教育出版社,1998.

[12]袁毓林.话语的结构类型和联结手段[A].袁毓林自选集[C].桂林:广西师范大学出版,1999.

[13]刘丹青.汉语特色的量化词库:多/少二分与全/有/无三分[A].木村英树教授还历纪念——中国语文法论丛[C].东京:日本白帝社,2013.

[14]董正存.汉语全称量限表达研究[D].天津:南开大学博士学位论文,2010.

[15]甄珍.现代汉语主观极量构式“要多A有多A”研究[J].汉语学习,2015,(1).

[16]王华.现代汉语名词语义分类体系研究[J].时代文学(上半月),2012,(4).

[17]自然.汉语全量对举构式群“要A有/没/就A,要B有/没/就B”研究[D].湘潭:湘潭大学硕士学位论文,2015.

[18]张娜娜.“要X有X”构式的认知语用研究[D].开封:河南大学硕士学位论文,2015.

[19]Adele E. Goldberg.Constructions: Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:University of Chicago Press,1995.

[20]Adele E. Goldberg.Constructions:A new theoretical approach to language[J].外国语(上海外国语大学学报),2003,(3).