论黔东南少数民族音乐中的合唱艺术及其文化

裴 丽 谭 松

(贵州大学 音乐学院,贵州·贵阳 550001)

苗、侗均为历史悠久的少数民族。苗族早在先秦时,就已在黄河流域和长江中下游部分地区定居,后人口西迁,汉时已聚居于现今的湘、鄂、川、黔、桂五省交界地带,而后星散全国各地,以大杂居、小聚居的形态,分布在我国贵州、湖南、湖北、云南、四川、广西等省区,其中贵州的黔东南和湖南的湘西地区有规模最大的苗族聚居区,这两大片区也是苗族音乐分布的主要地区。侗族早在秦代就以“黔中蛮”的名称见于史书,在朝代变换中经历了几次名称的更迭,建国后,定名为“侗族”。侗族主要分布在贵州、湖南、广西及湖北等地区,喜以村寨为单位聚族而居。

苗、侗民族音乐历经沧桑,在我国的各个大型音乐活动中绽放出了新的光彩。苗、侗的合唱歌曲多次在中国青年歌手大奖赛上登台,全国人民从中感受到了少数民族音乐中的合唱艺术带来的魅力,也证实了中国的本土音乐中,确实存在着数量繁多,范式独特的多声部音乐作品。苗、侗民族的音乐在新时代飞出了大山,飞向了全国,飞向了世界。

贵州省黔东南苗族侗族自治州,是我国知名的苗、侗少数民族聚居区。在这里,苗族人口占总人口的比率达到了近半数的42.5%。侗族人口占总人口的29.5%,这里孕育了大量的苗、侗民间歌曲,其旋律优美,风格独特。随着经济生活的发展、人口的流动迁移,黔东南地区的苗、侗民族音乐不仅没有走向消失,而是得以传承,并走向了全国。尤为重要的是,黔东南地区独有的少数民族合唱音乐,更是中国本土音乐文化中不可或缺的重要拼图。

一、苗、侗民族合唱音乐曲目类型分析

在苗、侗人民的音乐活动中,很多歌曲都可以合唱。不管是齐唱、轮唱、混声合唱,还是男女对唱、童声合唱,人们随心而歌,自由变化着演唱形式。现将黔东南地区苗、侗民族音乐中常见的合唱曲目,依照其题材进行分类。

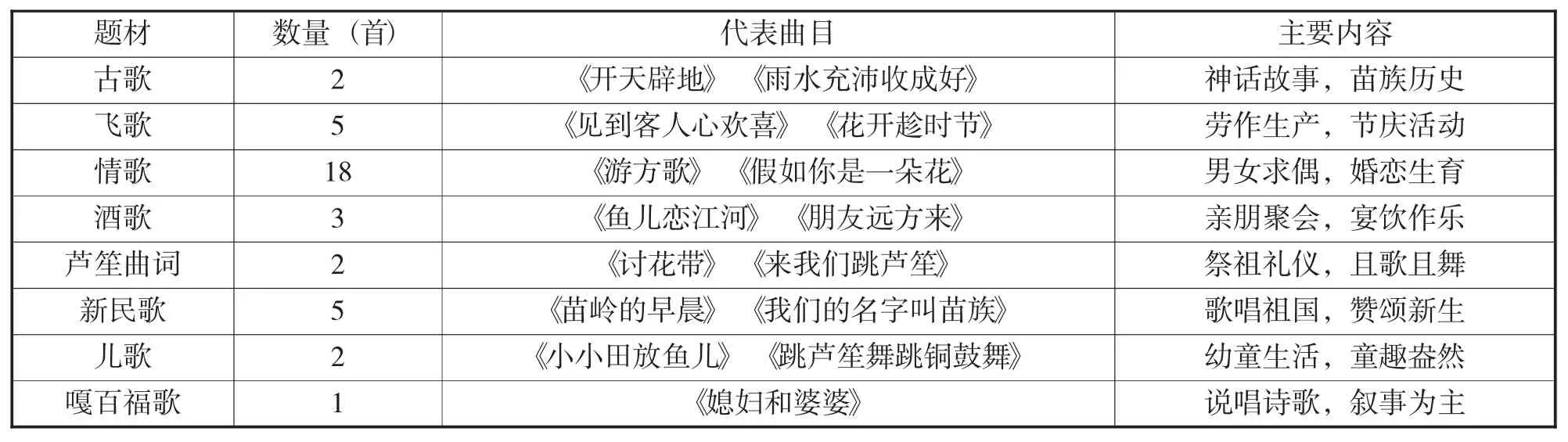

在黔东南地区的苗族群落中,常见的合唱曲目分为八个大类(见表1)。

表1:

苗歌题材十分广泛,然按其音乐体裁来划分,可分为抒情状物和陈词叙事两类:前者音域宽广,节奏自由;后者音域较窄,多为朗诵式歌唱。

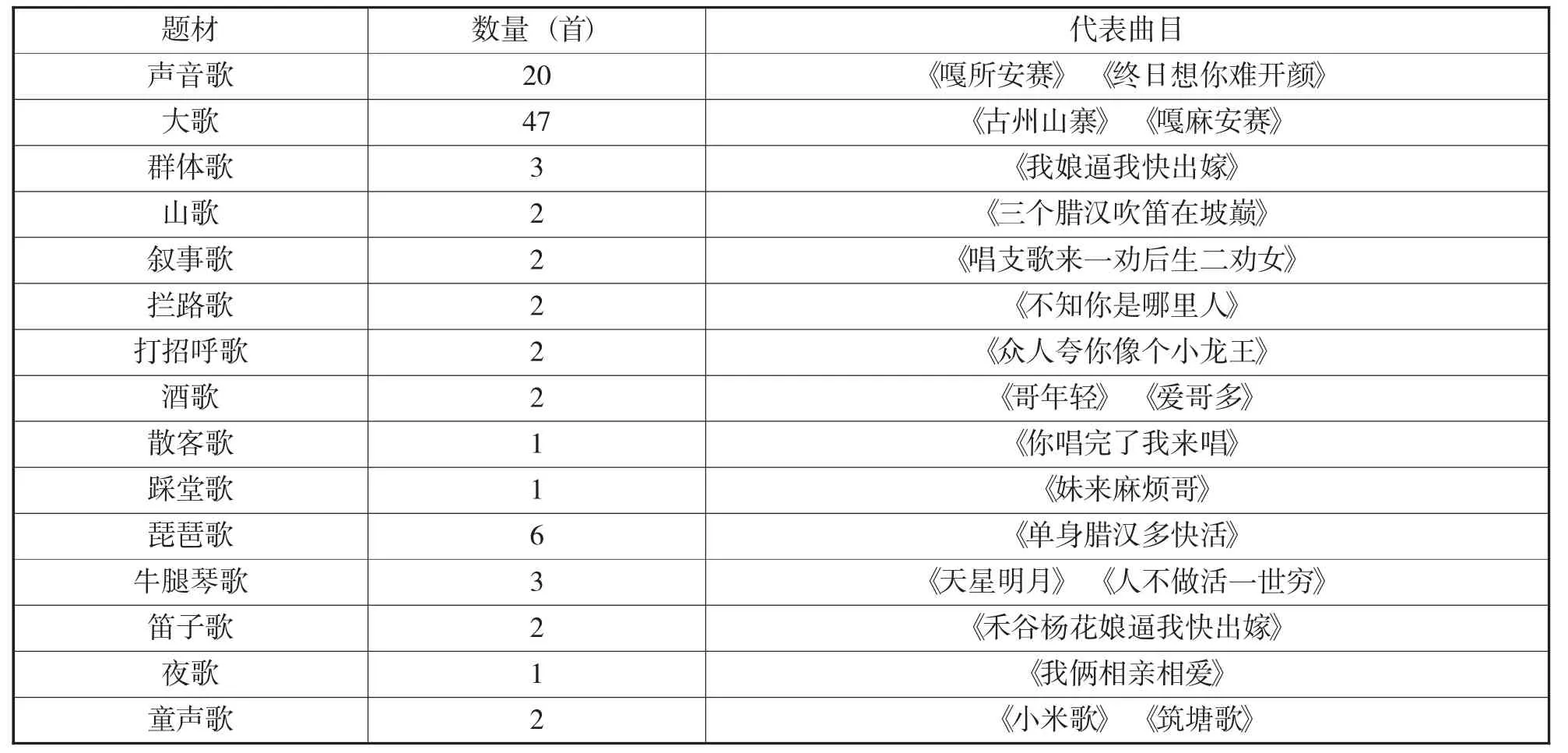

在黔东南地区的侗族群落中,常见的合唱曲目分为以下几类(见表2)。

表2:

与苗族合唱曲目相比,侗族的曲目数量更为繁杂,其内容也多有交叉,主要有以下特点。

(1) 叙事合唱:侗族的合唱歌曲中,大都以叙事为主,歌曲有主人公,也有完整的故事情节,多在族群成员的房前屋后演唱。

(2) 声音合唱:侗族擅长以人声模仿自然界的鸟虫鸣叫,常常以整个歌队轮唱高音,形成此起彼伏、延绵不绝的声音效果。

(3) 鼓楼合唱:不同村寨的男女,在鼓楼进行对歌,内容多为情歌,男女声的曲调不同,有时会加入琵琶的伴奏。

(4) 礼俗合唱:酒歌、拦路歌和踩堂歌三种均属于礼俗合唱,运用于各个村民聚会的礼俗场合,演唱时载歌载舞,场面十分热闹。

(5) 童声合唱:与苗歌的童声歌曲相同,侗族的童声合唱多描绘儿童游戏、生活的场景。

从以上内容可以看出,黔东南苗、侗民歌中的合唱曲目是一幅生动可感的少数民族生活画卷,歌曲内容包罗万象,演唱形式多种多样,从中不仅可以了解苗、侗族群的过往历史,更能接触到他们生活的方方面面。

二、苗、侗民族合唱音乐风格分析

(一) 旋法特征

苗族情歌《假如你是一朵花》是一首原生态的多声部歌曲。歌曲以“花”比喻心爱之人,尽情表达了苗族青年对爱人的思念,对爱情的渴望。整首歌曲从低位开始,各种音程的大跳进构成了起伏的旋律线条。

歌曲第一句起始于宫音,接上连续的四、七度音程跳进,并使用了偏音清角,音域开阔,情绪热烈奔放。进入多声部合唱部分后,大量的四、五、六、七度音程跳进加入进来,两个声部之间对比清晰又非常和谐。苗歌中除了音程的大跳以外,倚音也是常见的旋律构件,倚音和主音之间也常常是较宽的音程关系。及至歌曲结尾,回到单一声部演唱,出现了大量偏音清角的应用。

全曲的调式是五声体系中的宫调式,在终止前的各小节重拍上,大量使用偏音清角,仅结尾一句的弱拍收束于宫音。整个歌曲的终止感并不强,倒是有很重的“离调”之感,可以说,偏音的参与,阻碍了宫音的终止。这是苗歌终止式的独特之处:用长音和宽阔的音程跳进,引入短促而弱的结音。这与汉地民歌的终止式大相径庭。

通观整首歌曲,可以说整个旋律围绕着“domisol”的核心腔型变化而来,尤其是在歌曲行进的过程中,“domisol”腔型内部的宫音与徵音常常用在句末的衬词上,加强了核心腔型的音乐色彩。

与苗歌《假如你是一朵花》不同,侗歌《我娘逼我快出嫁》全曲没有偏音,歌曲是非常典型的五声羽调式。

本曲的旋律音程跳进明显比苗歌要窄,全曲采用了两种窄声韵核心音腔:“ladore”和“misolla”,从徵音出现的频次不多看,再加上前者是后者下行四度形成的腔型,可以把“misolla”看做是全曲的核心腔型。此曲的节拍较自由,出现了三连音和切分音型,歌曲旋律总体较为平缓,起伏不大。

在把握了曲目的旋律走势后,就能更好地理解各个声部的构成和其内在联系。

(二) 声部对位

苗族合唱的各声部,其节奏常常是一致的,高低声部之间的音程关系常以四、五、六度相叠加,儿歌《小小田,放鱼儿》与上文提到的《假如你是一朵花》有着相同的对位特征。在此曲中,各声部每一句歌词的尾音基本一致,节奏也完全相同。声部之间常见四、五度音程叠置;两个声部之间的旋律走向相似,唯有在第十四小节处低声部下行,与高声部形成了三度和六度的对比,两个声部最终归于同一调式主音。

《假如你是一朵花》中,男声声部虽然音高较高,然男声与女声音域不同,两者差别在四到五度之间,于是在这首歌曲的合唱部分,我们看到了两个声部间相差五度的旋律叠加,可将下方的男声声部看做是女声声部的支声复调。

在苗歌的合唱曲目中,声部之间纯四、纯五度音程的叠加,形成了空灵而协和的音响效果,这是典型的东方音乐审美特征。

侗族声音歌《嘎所安赛》则有着与苗歌完全不同的对位风格。相较于苗族合唱歌曲各声部互相支撑、呼应的关系,侗歌各声部间对比更强烈,并呈现出繁复的音响效果。在与上方声部齐唱同一旋律后,下方声部在上方声部的长音位置,加入了旋律复杂的乐句,与上方旋律长音,形成了二、三度的音程关系,这收缩了听觉效果,增强了不协和的感觉。

从上述各个例子我们可以看到,虽然苗、侗人民并没有系统的复调理论,然而在他们的音乐传统里,逐渐形成了属于他们自己的审美特点。苗族人爱音程跳进,讲究多声部之间的和谐共进;侗族人爱音程级进,讲究各声部间的对比统一。但不管如何变化,他们的歌曲都有着十分强烈的民族风格,这是在漫长的历史中逐步确定下来的歌曲范式,是苗、侗人民的智慧结晶。

(三) 歌曲结构

苗歌多为单段体或二段体,侗歌体裁繁多,有很多单段、二段的歌曲,即使是结构长大的大歌,其本质也是由短小的乐段变化而来。除了对乐句的划分,更要注意到歌词内容的变化,将其作为结构划分的依据之一。

苗族芦笙曲词《讨花带》是典型的单段体结构。歌曲有四个乐句,一二乐句和三四乐句完全一致,将单一乐段分成了上下两部分。曲子核心腔型为“sollado”,旋律朗朗上口,十分动听。

上文提到的侗歌《嘎所安赛》同样也是单段体结构,主要乐句仅有一句,在此乐句基础上,对节奏、速度、音符时值等各方面进行变化,但万变不离其宗,主要腔型依然是整个作品的核心动因。

从歌词看,侗歌《处处蝉歌不见蝉儿面》有三个部分,然而抽离出核心腔型“remisol”和“sollado”后,就能发现,这首长大的歌曲其实是由核心腔体发展出的两个主要乐句变化而成的。

纵观黔东南苗、侗民族音乐中的合唱曲目,我们可以看出,用西方的曲式结构去对其进行生搬硬套的研究,是行不通的。只有先将歌曲还原到最小的单位,抽出其核心因子,才能逐步还原整个曲目的形成过程。

三、合唱艺术中的民风民俗与文化内涵

(一) 神话传说与历史故事

神话传说与历史故事作为全世界各个族群民间音乐的重要内容之一,记录了每个群落独有的世界观和宇宙观,更记录着他们的迁徙之路和历史沿革。从这些歌曲着手,能找出很多人类源头的文化共性。

例如“祖先创世”神话,我国人民耳熟能详的盘古开天辟地故事,与黔东南地区的苗族合唱曲目《开天辟地》异曲同工,只是主角由盘古大神变为苗族人民的先祖“姜央”,他创造了世间万物,教会人类生存的技能,是苗族人民的祖神。

西方著名的“洪水造世”神话《诺亚方舟》,与苗族歌曲《洪水滔天》内容近似,都讲述了人类遭受洪灾而几近灭绝的故事,但引发洪水的起因不同:前者是因上帝要消灭世间的罪恶之人,由上帝引发了洪水。而后者是由于大神姜央的兄弟雷公对姜央不满,由此引来洪水报复姜央。故事的结局中,拯救诺亚家族的是一艘木制大船,而到了苗族的故事里,拯救主人公的是一只大葫芦,姜央和他的一双儿女幸免于难。

讲述苗族起源和迁徙的古歌《跋山涉水》,记录了苗族人民因人口扩张导致生活贫苦,由雄公、东勇、雄扎等苗族先人带领子孙一路迁徙,来到黔东南地区开启新生的故事。整首歌曲结构宏大,叙事清晰,将苗族人迁徙的原因、经过与结果记录得十分详实,是研究苗族起源和繁衍的重要史料。

苗族人民的神话传说和历史故事里充满了斗争精神。他们不会像西方的诺亚那样,接受命运逆来顺受,而是主动地进行积极的抗争。苗族大神姜央眼见洪水带来了如此大的灾难,率领一双儿女杀到天上,成功制服了引发洪水的雷公;在族人生死存亡之际,苗族先民破釜沉舟,向西迁徙,战胜了恶劣的自然环境,最终在异地他乡扎下了根。这些故事都体现了苗族人民勇敢机智,不惧压迫的民族精神。

(二) 自然风光与日常生活

苗、侗人民的合唱曲目,记录了他们热火朝天的劳动场面和丰富生动的日常生活。他们在歌曲中赞颂家乡的自然风光,歌唱美好的生活。表现了他们热情好客,勤劳善良的优秀品质。

苗族飞歌《登上高高的山岭》是一首脍炙人口的杰作,演唱此曲时,苗族人民自由变换演唱形式,一会儿独唱,一会儿齐唱,一会儿又分声部合唱,唱到兴头上,还会载歌载舞。这首歌曲之所以深受苗族人民的热爱,在各种重大场合都能听到它,是因为它将人们对家乡的自豪感,对族人的喜爱表达得淋漓尽致。

侗族声音歌《吉哟歌声绕山梁》 借“吉哟(一种蝉名,以其叫声命名)”的成长历程,表达了侗族人民充满希望的喜悦心情,歌中唱道:“吉哟年幼寨边飞,长大歌声遍山梁。”小小的蝉是侗族人民经常唱进歌里的生灵,他们模仿蝉鸣,于是有了声音歌。而蝉由蛹化虫,从不能自由行动到能四处飞舞,象征着循环往复的生命过程,侗族人民豁达的生命观由此而来。

酒歌是苗、侗人民宴请宾客时必唱的歌曲,酒歌的数量之多,在合唱曲目中占有重要的地位。人们唱歌助兴,用歌送酒,不仅在宴客时唱,婚丧嫁娶、年节庆祝、祭祀敬神等一切需要用到酒的场合,都可以唱酒歌。侗族酒歌《哥年轻》、苗族酒歌《不要对不起客人》都是场面热闹的歌曲,演唱时,主人家一边劝客人喝酒,一边拉着客人兴致盎然地唱歌,客人和主人一唱一和,组成了一幅生动鲜明的生活图卷。

(三) 婚恋生活与平权意识

婚恋歌曲作为合唱曲目的重要类别,记录了人们的恋爱生活与婚姻习俗。尤其是在侗族的传统婚恋歌曲中,留下了侗族男女追求真爱的感人事迹。

声音歌《邀妹共游深水塘》中唱道:“今晚妹来我同情妹把话讲,你我不同爹娘我才把你来爱上”。这是侗族人民对血缘婚姻的否定,他们将这个朴素而科学的婚姻观念唱在歌里,一代代地传承下去,维持了侗族繁衍的正常秩序。

歌曲《结伴相识我回头问情哥》是一首女声大歌。歌曲记录了一位勇敢的侗族少女对包办婚姻的抵抗,对真挚爱情的向往。少女在歌中向心爱的少年大胆示爱,也表达了她对这位少年犹豫不决的态度的不满,她这样唱道:“今晚我对哥讲尽了心里的话,这话半句不假,我时常在悄悄等候,暗地盼着你来,可是你却像只老鹰,盘脚坐稳,不慌不忙的姿势真叫人窝火。”少女的直率与勇敢,与少年的懦弱畏缩形成对比,让听者对少女的敬佩油然而生。

另一首女声大歌《结伴难成》则以简洁而形象的语言,描述了爱情的无常变化。歌中唱道:“爱情像爬坡,谁知到了九分九厘之际,只差一厘情哥便把坡来崩,甜言蜜语虽然好听,可是爱情最终却成了泡影。”女主角面对情人的移情别恋,虽然痛心,却依然保持着理性的人格精神,她意识到将自己全身心地托付给他人并不是长久之计,唯有自爱自尊,才能得到属于自己的幸福生活。

在侗族合唱歌曲中,以女性为主角的婚恋歌曲非常多,这些歌曲以独有的女性视角,展现了侗族女性独立而坚定的气质,歌曲中的性别平权、婚恋平权等进步的思想萌芽都值得文化学者深入研究。

四、苗、侗民族合唱音乐的传承发展

(一) 内部传承

在民族音乐学研究领域,传承的直接行为表现就是“口传心授”。

在侗族的歌队中,具有崇高地位的歌师负责教歌。歌师在族群中是知识的象征,是民族历史文化的记录者和传承者。他们由浅入深,由易到难,将各类歌曲教给歌队成员,在这个过程中,歌师对歌曲会进行口头上的创新和改编,这不是胡编乱造,而是以当时的侗族群体生活、人口变化、社会组织更替为依据。

苗族也有一套世代沿袭的民间音乐传承方式,他们和侗族一样,在整个族群内部,向更有权威的群落成员习得各种歌曲,在此过程中,将民族的传说故事、劳动方式、婚嫁规则等重要内容传承下去。

黔东南苗、侗族都以群体聚居为主,诚然他们在内部可以完成自身的文化传承,然而不可忽视的是,在现今这个信息爆炸的新媒体时代,他们和周边汉族、其他少数民族的来往较之信息闭塞的农耕时代更多、更广,更多的青年选择走出村寨,融入现代化大都市。在这个过程中,原先封闭式的传承形式被打破,外来的流行音乐和传播方式涌入聚居地,获得信息的方式从单一的口传心授变得更加多元化,在这个过程中,传播反过来影响并改变了传承。

(二) 外部传播

近年来,在电视、网络上,随处可以看到少数民族的音乐现场,为了适应新媒体的传播形态,吸引更多的观众,在登上各个舞台时,这些歌曲都会做出或多或少的改动:增加歌队人数,使演唱效果更为宏大;增加舞美灯光,使视觉效果更加丰富;改变歌曲旋律和歌词,使之更符合当下观众的审美期待。这些改变对推广少数民族音乐文化,促进少数民族地区经济发展有着积极的作用。然而从传承并保护少数民族音乐文化这一角度来讲,过度地将其流行化、简单化,并不是保存其艺术价值和文化内核的好办法。

目前在贵州的学校音乐教育体系中,少数民族的音乐已经成为一个重要的组成部分。封闭于族群内部的传承,其对象仅为本民族成员,在越来越少的族内后人学习本民族音乐的当下,打破族际传承的局限性,将这些音乐带入课堂,让各民族的青少年都来学习其他民族的音乐,这实现了文化的共享和交流。

然而,口传心授有其独特的生命力,个性是口传心授的灵魂。学校教育有其统一的规范要求,现代教育体制下的教学组织,更利于传授具有共性的文化知识。学生多按照谱面记载的标准歌谱学习演唱,于是,在口传心授时会产生的口头创新行为,就难以在学校教育的过程中发生。可以说,新的传播媒介,新的传承方式,既挑战了口传心授的权威,削弱了原始传承形式的个性化特征;又促进了各民族之间的交流,对经济相对落后的民族聚居区有极大的正面作用。

五、结语

黔东南苗、侗音乐中的合唱艺术,从其历史源流和音乐形态来看,都具有极大的研究价值。合唱是族群成员构建社会规则,明确个人职责的重要群体活动,它在族群内部,实现了最大范围的教化作用,同时更是苗、侗这样无书面文字的民族传承历史的重要载体。在这两个族群中,会唱歌的歌师、前辈,都是族群成员心中的偶像。由此可以看出,音乐在苗、侗人民生活中的地位之高,唱歌早已融入了他们的生活,是他们的重要风俗之一。音乐对于他们不仅是休闲娱乐的工具,更能记录族群的劳动生活,促进族人间情感交流不可缺少方式。

对民族音乐的研究不仅是回溯历史,追寻先人足迹的研究,更是展望未来,探索人类活动规律的研究。研究的每个环节,都能让人重新认识音乐之美,重新认识人类社会的变化发展。希冀以此为起点,能让更多的学者参与到对黔东南地区苗、侗合唱艺术的研究中来,为保护和传承贵州少数民族音乐作出贡献。