二十世纪现当代音乐创作中的三度叠置

——以贝尔格、达拉皮科拉、布列兹与库塔克的四部作品为例

李查宁

(内蒙古艺术学院音乐学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

引 言

三度叠置,即是音高以三度音程距离纵向排列的结果。显而易见,音高材料在这样的排列状态下,便会构成大三、小三、增三、减三等度数的音程关系。通常,在考虑等音程的前提下,去感受其听觉效果时,增三度与减三度可能会更多留下大二度与纯四度的印象。而大三度与小三度,应是习惯中的三度音程感觉。因此,若提及三度音程,大三度与小三度,应最具代表性,也是三度叠置的要素。①

纵观西方艺术音乐的若干发展时期,三度叠置,或来自对历史的继承,或来自对习惯的接受,或来自对潮流的追随,或来自对规则的遵循。它或是一种趋势,或是一种现象,或是一种象征……总而言之,伴随着新的音乐作品、新的音乐风格以及新的音乐理论的不断涌现,它始终焕发着活力,扮演着不同的角色,释放着崭新的光辉,闪耀着缤纷的色彩。

当西方艺术音乐步入二十世纪,则步入了一个不断探索、不断创新与不断变革的时期。这一时期的三度叠置,也自然呈现出新的光彩,发挥着新的作用,给予欣赏者新的感受和理解。在这样的过程中,它们是否仍保持着本真,还是被赋予新的意义,那些新的光彩、新的感受与新的理解,是缘何而起,能否被验证和论证。本文即以此为出发点,并将对属于二十世纪现当代音乐创作范畴的四位具有代表性的作曲家的四部作品展开一定程度的分析。

一、对三度叠置的观察

在西方艺术音乐的发展进程中,三度音程应包含着来自诸多层面的内涵,其构成的叠置,亦将使这样的设想更加明确。如在同样的叠置状态下,相比八度与同度,更多样的泛音会赋予三度(及其转位)更加丰富、斑斓的声音;②相比二度或七度,三度(与六度)又会带来相对柔和的体验;相比纯四、纯五度或三全音,三度(与六度)或许将表现得更为含蓄,形成折衷化的效果,而非个性突出。这样的特点,令三度叠置展现着多元化的特性及变幻莫测的多种色彩。

就音程协和度而言,三度叠置,③属于协和音程范畴。这一结论已在源自西方音乐历史的长达几百年的早期音乐时期的多声音乐作品中得以验证。并且,时至今日,在人们对音乐作品中的三度叠置所产生的音响协和度的理解方面,无论是于聆听过程中得到的感性认识,还是对其理性分析的结果,均未见变化——其相对协和的状态是始终被创作者与欣赏者接受的。

更进一步来说,音高材料以三度音程的距离所纵向叠置而形成的结合状态,将意味着和弦的出现。而和弦的概念则是指在十二平均律的音高体系下,由三个音(或更多的音)以三度音程距离呈纵向排列方式而构成的音高组合。④可见,和弦的含义,几乎能够涉及所有由三个音组成的三和弦、四个音组成的七和弦、以及五个音组成的九和弦乃至更多音组成的高叠和弦等等。也就是说,在原位排列状态下的、由三度音高关系所叠置而成的音高材料的纵向组合结构,几乎都可以被称为和弦。⑤

众所周知,和弦是西方艺术音乐范畴内的、主调音乐从兴起到繁荣的全过程的产物,是构成调性音乐的重要元素。而西方音乐中的和声现象开始以系统化和理论化的体现,可能都是以和弦来作为其出发点的。因此,如果从和声角度来观察任何时代的典型调性音乐作品,和弦在其中都具有着不可或缺的地位。总而言之,在某种程度上,和弦就代表着主调音乐,是在音乐创作的过程中来建立调性以及反映调式的根本。由此可见,和弦所带来的普遍的、最为直观的印象——在其原位状态下的三度叠置——则自然而然地带有着彰显调性的作用。⑥

值得注意的是,由于泛音列的原因,大三和弦或小三和弦是能够给人带来一种比其他和弦更为协和、稳定的听觉感受的。当然,前文提及的、源自调性音乐的概念及感触,自然也是加深大三和弦以及小三和弦所产生的该感受的成因。而且,从功能和声理论的角度来说,由于上述两种和弦能够涉及(任何)调性的主和弦、下属和弦及属和弦,因此,也许在一般情况下,更多地接触调性音乐的人们在听到它们的音响时,则会体验到一种舒缓、松弛的感觉,甚至是一定程度上的愉悦。当然,这样的特性,在其他类型的和弦中也会依照其本身的协和度而或多或少地体现出来。

与此同时,前文较少提及的增三和弦与减三和弦也是极其重要且不可忽略的。这两种于原位排列下呈三度叠置状态的和弦,因其自身纵向音程度数的特性——以纵向两个大三度或两个小三度构成——使其在视觉与听觉上都较易辨认。显而易见,就谱面而言,增三和弦与减三和弦所具备的两对相同的音程排列关系,可能令它们明显突出于大三和弦与小三和弦。更为重要的是,在和声色彩方面,特别是在调性音乐中,增三和弦与减三和弦均有其独特性——增三和弦具备的连续两个大三度的纵向结合,会产生或紧张、或松弛的某种似乎并不确定的和声效果,而减三和弦则具有明确的、快速趋向解决的紧张感。

在功能和声理论范畴内,自然音体系中,增三和弦与减三和弦同样具有着区别于大三和弦或小三和弦的特点。就增三和弦而言,其仅出现于和声大调六级与和声小调三级的状态,使其未具有如大三和弦与小三和弦般的、建立一般调性的中心地位。同时,其性质则能够使之在全音阶中成为唯一存在的三度叠置形态。就减三和弦而言,因其自身性质以及建立于导音或和声调式二级音的因素,使之被传统意义上的、更多的调式所包含,并总是处于非稳定功能状态。因此,这样一种三度叠置的结构,对于建立调性则是较为重要的。

再次仔细观察上述四类和弦的音响协和程度及其背后的和声紧张度与色彩。可以发现,大三和弦与小三和弦,是比一般意义上被认为不协和的增三和弦或减三和弦更具独立性的。尽管增三和弦或减三和弦具有三度叠置特征,甚至具备相对的协和程度——在非调性音乐作品中,这两种和弦在和声效果上可能更倾向于协和——但相比大三和弦与小三和弦,它们则在自身的协和程度上,以及与调性音乐及其涉及风格相关联的稳定程度上,应未达到前者已具备的普遍性。因此,就三和弦而言,增三和弦与减三和弦的代表性,在一定意义上仍不及大三和弦与小三和弦。⑦

如将三度叠置扩展,即形成七和弦、九和弦以及高叠和弦等形态,尽管这些排列形式已非仅限于功能和声理论范畴,且在一定程度上拓展至调性音乐所涉和声理论之外,但其和声色彩,仍是倾向于协和的。与前文所述一致,这样的效果,在非调性音乐作品中尤为明显,其原因,自然应源于三度叠置的状态。

与调性音乐的创作规律相比,十二音音乐最初的理论原则在很大程度上都是与其背道而驰的。按照十二音作曲法创始人阿诺德·勋伯格的主张来说,十二音音乐应是回避调性的,这自然也就意味着作曲家在创作十二音音乐的过程中,将不再受到源自调性音乐的某些创作思维的支配。可见,三度叠置的音高纵向排列,也就是指和弦式的音高纵向结合,在这类音乐中也许是不允许出现的。实际上,这样的创作理念,在作曲家严格运用十二音作曲法的同时,也就会轻易实现了。

然而,随着西方艺术音乐历程的发展,成长于勋伯格之后的作曲家们则在对十二音音乐的创作中,逐渐融入对该音乐写作技法的个性化处理方式,而非严格地恪守其原则。这样的范例并不鲜见,事实上,许多运用十二音作曲法或写作无调性音乐的作曲家们,对三度叠置,对其带来的调性感与协和感,都并未表现出绝对的排斥。而且,他们的作品,则体现着对这种排列的感官体验或相应审美倾向的重视,三度叠置的色彩,总是或明晰、或隐秘地呈现在那些作品里。

众所周知,在二十世纪时间范围内,众多反映着新的创作理念、新的创作思想,充满新意的作品,一定是令音乐欣赏者们应接不暇的。竭力地探索与突破,甚至标新立异,均成为形容该时期作曲家们的最贴切的语汇。就三度叠置而言,一方面,在多元的音乐风格、多姿的音乐画面中,其色彩与效应将更为浓重、明确,其本色将更为凸显,另一方面,更为广阔的创作思维和理念,也为其增添了更为丰富的内容,更为深厚的内涵,使其承载着更多层面的意义。

二、对贝尔格《小提琴协奏曲》与达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》的分析

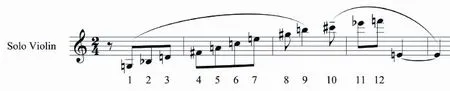

作为十二音音乐的代表作曲家,来自著名的新维也纳乐派的阿尔班·贝尔格,与意大利最先使用十二音作曲技法的路易季·达拉皮科拉,均在他们的创作中运用了呈三度叠置状态的音高处理方式。首先,以贝尔格的代表作品《小提琴协奏曲》为例,其最先出现的、由独奏小提琴所奏旋律而展示的十二音列的最明显特征即是连续三度的序进。从整体来看,这条十二音序列的第一音至第九音的音高关系仅为小三度或大三度,而这样的状态应绝非偶然形成,它足以体现作曲家的构思——以对三度音高关系的大量采用,来反映其能够形成的音乐色彩,以及对相关音乐风格的倾向、接近及呈现。(见谱例1)

谱例1:贝尔格《小提琴协奏曲》之独奏小提琴所奏序列

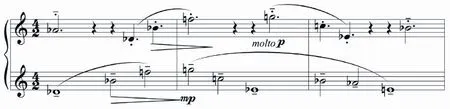

同样,作品的和声继续证实了三度叠置的重要地位。可以看到,三度音程以及纵向排列的、分解的三和弦式和七和弦式的音高呈示状态,在作品中占据了明显的比重。它们与非调性特征的音高进行相融合,使音乐在一定程度上具有了一些体现出较丰富的包容度的特性。聆听音乐,则更能够验证这样的感受,它应仍是不具备明显调性特征的音乐,但比之勋伯格或威伯恩的十二音音乐代表作品的风格,则相对温和、恬静。(见谱例2、谱例3、谱例4、谱例5)

可见,上述现象,在这样一种于序列及其音的纵向结合均反映出三度叠置特征的音高组织条件下,将是必然产生的。这样的效果,也应是作曲家有意追求的。作为勋伯格的后继者,贝尔格在创作中确实运用了典型的十二音作曲法,但他对三度叠置的成规模的使用,也体现出个性化的创作特点及其背后更为深层的审美追求。这部作品,在非调性风格的背景下,仍体现了调性音乐所具备的音的横向与纵向的结合状态。同样,这首乐曲在成为表现主义音乐代表作品的同时,也具有着一些浪漫主义音乐的色彩。综上所述,从技术上来看,三度叠置,对这部作品的源于感官体验、审美感受及风格探索等方面的内涵,均发挥了重要的影响。

谱例2:贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章20-26小节

谱例3:贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章27-36小节

谱例4:贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章59-63小节

谱例5:贝尔格《小提琴协奏曲》第二乐章1-4小节

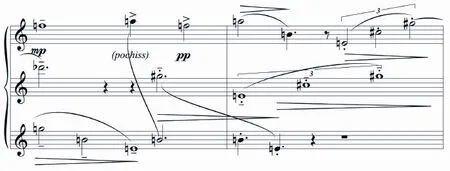

达拉皮科拉的钢琴组曲《安娜莉贝拉的音乐札记》的序列也与此如出一辙。在这部来自意大利的十二音音乐代表作品中,三度叠置(及其分解形式)会时常得到展现。它们或为较大规模的三、六度音程形式,或是原位的三和弦及其转位,以及并不完整的七和弦等。它们使这种原本应体现表现主义音乐风格的十二音音乐,变得安静,柔美,清澈,抒情,并随时展现出微妙的色彩变化,而并非喧嚣,尖锐,激烈。当然,德彪西、皮泽蒂⑧(1)和布索尼⑧(2)的音乐风格,在较大程度上影响着达拉皮科拉的创作倾向,是于音乐历史范畴内经过论证的事实。而就具体写作而言,对三度叠置的巧妙运用,则是在技术层面上使作曲家的审美追求——在由十二音音乐技术风格主宰的作品中,因带有相对协和的、具备调性音乐特性的三度叠置的大量加入,而使音乐的和声色彩得到了更大程度地丰富,令它更为精致、多变且神秘——得以实现的手段。(见谱例6、谱例7、谱例8、谱例9、谱例10)

谱例6:达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》序列

因此,思想政治教育方法必须要跟随着事物发展的变化趋势,使之顺应历史的发展潮流,顺应时代的变迁,才能取得满意的效果。

谱例7:达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》No.1,42-46小节

谱例8:达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》No.2,12-16小节

谱例9-a:达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》No.3,4-6小节

谱例9-b:达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》No.3,16-17小节

谱例10:达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》No.5,7-8小节

在上述两部作品中可以看出,这种“违背”十二音作曲法基本原则的现象,应是作曲家们的有意所为。这应反映出他们在创作十二音音乐的过程中,并未完全排斥调性音乐风格,相反,还表现出一定程度上的追求。同时,这些作品理应是在非调性音乐作品中体现调性思维的范例。此刻,三度叠置,则是一些风格及其美学特征的体现。最为典型的实例,即是如距离作曲家所处时期较近的浪漫主义风格以及印象主义风格的呈现。

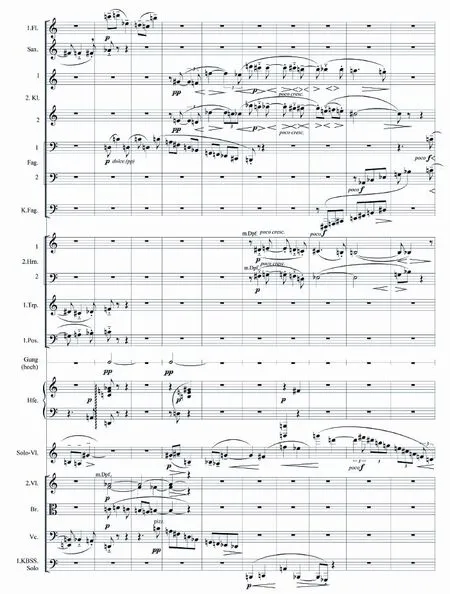

三、对布列兹《记谱法》的分析

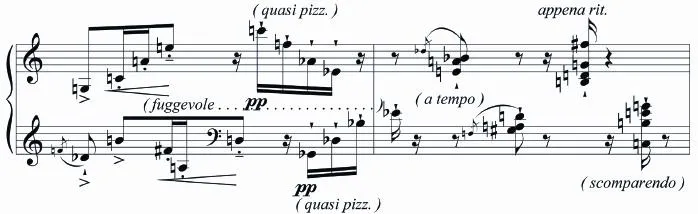

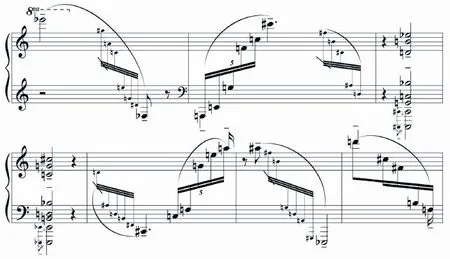

谱例11:布列兹《记谱法》No.1,4-8小节

在第一处听觉效果明显的、呈现三度叠置特征的和音内,已能够观察到具有多种性质的和弦式排列。如位于左手谱面的半减七和弦,右手的自下而上的大七和弦,以及分解的减三和弦等。第二处与之相似的和音,则展现了左手的似小大七和弦第二转位形态,以及其最高音与右手二音结合而体现的减七和弦特征。同样,第三处类似和音是在左手谱面与第二处基本一致的基础上,将右手的音高调换为具有小大七和弦的特性。可见,这种状态的形成,应是作曲家将三度音程置于此处的结果。而上述三个例子完全说明了对三度叠置的使用规模,并证实了其比重。此外,音的横向流动,也时常展示出明显的、最终能归纳为纵向三度排列式的音高关系。

这些具有三度叠置特征的音的组合与进行,在体现带有整体序列主义风格写作原则特征的作品中,应是一种并非典型的写作方式。同时,这样的和音,在以上的、仅有十二小节长度的片段内,占据了三个小节的事实,应不能仅看作是偶然现象了。反之,它们应是作曲家独具匠心的设计。可以看到,三处三度叠置的出现,将令听觉体验到相对的温润,触碰到相对的协和。这样的效果,与其他典型的、依照非调性序列进行的音高所构成的片段相结合,会形成色调的突变,进而达到明显的色彩对比。

同样,在此后的一些片段中,仍存在这样的例子。如三度叠置或其分解形式的展现,均起到了影响全曲和声风格的作用,在某些时间范围内,甚至能够达到支配性的地位。在体现着整体序列主义写作技术特征的氛围下,这些段落,使作品的音乐风格与其他呈整体序列主义风格的音乐作品相比,则在一定程度上被增添了并非常见的复杂性,产生了更多的不确定因素,变得难以捕捉,最终则从其中呈现出奇妙的美感。(见谱例12)

谱例12:布列兹《记谱法》No.11,3-9小节

然而,与之前提及的贝尔格和达拉皮科拉的作品相比,虽然这部组曲同样具备三度叠置式的音高组合,但从听觉体验上,所感受到的区别还是非常明显的。首先,调性音乐风格在上述所有片段中几乎都是不存在的。同样,浪漫主义风格倾向,自然也是难寻其痕迹了。究其原因,很大程度上应是那些在三度叠置范围内的音高所呈现出来的相对的多样性使然——这里的纵向结合,均在六音以上,且鲜见重复音。同时,三度叠置的体现是由可看作是两个以上的三音或四音组合相排列所致,并非为一气呵成的连续纵向三度排列——而贝尔格和达拉皮科拉作品中的三度叠置则相对单纯,它们更多地构成了单个的某几种三和弦或七和弦。

与此同时,作品所展现的、对具有三度叠置特点的音高进行的较为频繁地使用,及其形成的与那些具有十二音序列特征的音的序进的交替和融合,使这部带有整体序列主义音乐风格特征的作品体现出一定程度的独特性。这种独特性,可能将符合若干种解读,其中之一,即是对感官体验的单纯追求。它或为法国式的含蓄与恬静,或是印象主义音乐般的变幻莫测的光的映像。综上所述,就具体写作而言,与之前的两位作曲家的出发点可能不同的是,布列兹对与三度叠置相关之音高组织的使用理念与方式,可能并非意图使调性音乐风格重现,自然也未营造浪漫主义的抒情性,而是仅表现为一种更为纯粹地、直接或抽象地对其所产生和弦的那些丰富色彩的偏爱,以及细致地描绘。

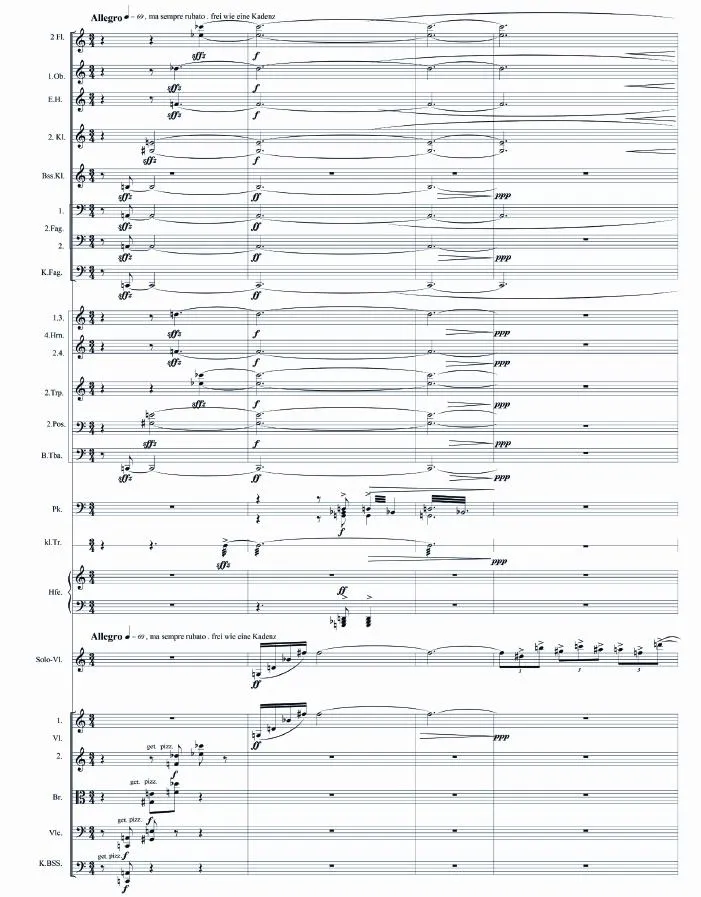

四、对库塔克《斯蒂芬的墓碑》的分析

在匈牙利作曲家乔治·库塔克的作品《斯蒂芬的墓碑》中,贯穿全曲的、具有三度叠置状态特征的音高进行,则展现着相比前文提及的三首作品的更为广泛的作用,它们对音乐的美学风格及意义应是产生了更为深远的影响——它们或表述更抽象的事物,代表更丰富的内涵,或体现更为多层的含义,或反映更为深奥的思想……

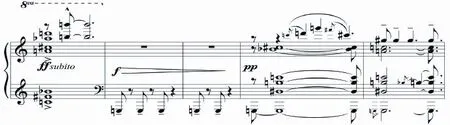

自乐曲第一音开始便展现出来的依次演奏的、以“E、A、D、G、B、E”六个吉他空弦音构成的六音组合,几乎于整部作品中呈示始终。它的状态或表现为原样地重复,或是改变部分音高,但其在结构内未作明显地长时间间断。也可以说,在这部具有近十分钟时长的作品中,它的色彩则弥漫于任意一个片段,从未消散。(见谱例13)

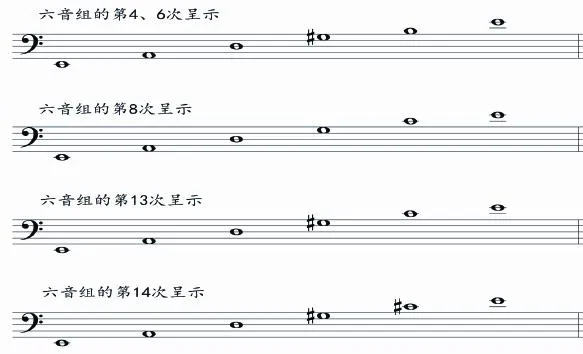

谱例13:库塔克《斯蒂芬的墓碑》之吉他六音音组的第1次呈示

将这样一个分解式的六音音高组合纵向排列,即构成基于E音上的、省略九音的十一和弦,这显然是三度叠置的实例。⑨然而,它自第一次出现起,却未作任何音序的改变,而是一如既往地以空弦次序自下而上地出现。同时,也几乎未作任何移位、倒影、逆行等其他进行状态的改变。并且,音高的变化也是微妙的——该音高结合在乐曲开始处的连续十五次呈示过程中所出现的音高变化只涉及一两个音。如将G音升高半音的第四次和第六次的音组呈示,升高B音至C音的第八次呈示,将G音升高半音的第九次呈示与短暂休止后,经过“原型”的第十、十一次呈示而升高G音的第十二次呈示,将G音与B音均升高半音的第十三次呈示,继续升高C音至#C音的第十四次呈示,以及在此基础上,将#C音还原至C音的第十五次呈示。⑩(见谱例14)

谱例14:库塔克《斯蒂芬的墓碑》之吉他六音组的第4、6、8、13、14次呈示

可见,这种对于三度叠置的呈现,与前文提及的三首作品再次有所区别。一方面,已知的六音组的每一次呈示,都更倾向于原样地重复。同时,作品其他的音高材料则未明显呈现出与该音组相近的纵向音高关系,及其具有的、能够产生在一定程度上与调性和声方面形成联系的特性。因此,就上述六音组而言,即使其具有三度叠置形态,也应难以体现出较大程度的调性音乐之特征,更是难以揣测到较明确的浪漫主义音乐的格调。另一方面,由于该音组在呈示过程中所体现的由仅展示“原位”或“原型”状态而形成的一致性,导致其色彩仅限于细微的差别,却未见明显的转换及对比,而是仅展现出具有三度叠置特征的音高组织所具备的协和度。

纵观全曲,由不同的音高材料所形成的和声色彩的对比,并未呈现出突出的多样化特征。可以看到,当六音组连续呈示十五次之后,即出现了于协和度上能够与之形成对比的和音,它起初虽未完全摆脱三度叠置,但已体现出对其具备的协和程度的逐步淡化式处理,且与仍未出现明显变化的、仍在持续着的六音组相比,已有所区别。之后呈示的动机式的、以及带有旋律性质的音高材料的横向流动,以及纵向的音高结合,则更倾向于高度的半音化,直至十二音音乐风格——这些材料形成的音响,时常展现出或对比明显的、或突然的、或呈现出具有强烈反差的刺激感的极端不协和状态——当然,如果考虑配器与演奏力度等因素,这样的效果将更为显著,也将带来更为剧烈的听觉感受。

然而,直至全曲的最后一刻,六音组的形态和状态仍未作明显改变,而是近乎单调地、执拗地完成了它的最后一次重复。这样的呈示方式,与之前三部作品显然存在不同,而这部作品所反映的作曲家的创作意图与理念,应与这些新的发现存在着必然联系。从全曲最引人注目的、对三度叠置的处理方式中,也理应存在着隐含于此的、能够解释上述推测与设想的重要内容。

结合全曲,再次观察这一六音组,可以发现其因不断重复而具有的近乎核心的地位。然而,就整部作品而言,这一音组并未起到与之出现频率相匹配的、推进或影响着音高材料延展过程及方式的支配作用。它所形成的、在某种程度上与其所处时代应产生反差的和声色彩,也未得到任何程度地渲染与拓展。可见,对处理和运用这一六音组的方式的分析,必然已不仅是单纯于写作技术、创作风格层面范围上的探究。而需首要关注的,也许应是更为宽泛的、涉及创作思维及思想的范畴。

显而易见,从呈示和延展方式来看,这一能够呈现三度叠置状态的六音组合,已将其自身在声音层面所包括的全部内容均展现了出来。而它的近乎单一、单调至机械性的重复,可能是对某种事物的描述——不断地重现,未加明显变化的状态,自然将塑造一种固态,进而形成一种稳定和永恒的意境。

同时,就整体而言,在乐曲进行过程中,每一次新的音高进行以及新的和音的出现,均会与六音组形成明显的色彩差异,随着新的音响的尖锐感的增加,使所产生的对比越来越强烈,直至对立。之后,对立渐渐消失,六音组再次步入前景,并通过逐渐地消逝而结束全曲。可见,在已知的固态中,出现了变化,转折,风波……当它们远去,稳定与永恒逐渐清晰,一切渐渐趋于平静。

可见,六音组展现出来的协和,应更倾向至稳定与永恒,而其他与之形成对比的一切因素,应是夹杂于这稳定与永恒之中的变数。它们似偶然,亦或是必然。全曲自六音组渐进,又以其淡出,开始与结尾,似模糊,已不再分明,似无界线,在某种意义上已成为一个无限的循环。同时,六音组自始至终地规律推进,似营造着远超出强弱、刚柔相济、协和或非协和等声音效果所影响范围的状态——似无限的静止,亦或是无限的运动……

对于这样的情境,无论欣赏者还是研究者,也许都将通过聆听、分析、揣摩、探究、思索,经技术、思维、理念,直至思想层面。因此,就这部作品而言,将三度叠置分解而成的六音组,它的贯穿式地不断重复,以及由对比性的、其他衍生于其中的、或是全新的材料与之形成的对置,可能都是对渗透至具体的音乐写作方式中的某些哲学含义的直接体现。也就是说,作品中的三度叠置,它所涉及的相对单一的形态、节奏、配器等等,以及那些与之形成的激烈对比,更多是对作曲家思想的直接反映。

综上所述,可以看到,乐曲在很大程度上就可以被认为是建立于三度叠置音高材料基础之上的。同时,还以间插性的、由极端尖锐的和音所构成的片段来与之形成对比。这种音响的紧张与协和的极大反差,必然能够给听者带来强烈的感官反应,从而也必然能够给人留下深刻的印象。然而,相比之前三部作品,最为显著的是,基本呈三度叠置的分解和弦式的音高材料,应并非更倾向于体现调性思维或是对和声色彩的追求。而它的存在,及其同经纵向排列之后的、从听觉感受上几乎与之达成对立的音高材料相并置的状态的背后,也许反映着作曲家对于某种形象的刻画,对于某种更为深层的象征意义的隐喻,或是对某些哲学思想以及情感的表达。至此,在这部于接近二十世纪最后十年的时间范围内所创作的作品中,三度叠置所刻画的形象,所隐喻的事物,所形成的影响,所表达的内容,所体现的内涵,所指代的含义,均已达到更为深邃的境界。

结 语

就二十世纪的艺术音乐创作而言,随着历史的持续前进与作曲家们的不断创作和创新,调性与非调性,协和与非协和,已不再是仅仅呈现着起初那种单纯的、如在某几种风格或某几个时代间的、有着明确界线的对立关系,而是反映出程度逐渐加深的、愈发显著的并存、互动及融合。那些带有明显调性音乐痕迹的、呈三度叠置纵向排列式的音高及其所产生的音响,及其在十二音音乐等非调性风格作品中的展现,或是它们与源自某些回避调性特征的序列及集合的音高材料所产生的在和音效果上和音乐形象上的冲突,也都被作曲家巧妙地运用于创作中,并成为促进音乐发展的推动力。总而言之,上述这些相对立的因素在一部作品中的直接对比、对置或过渡性的转换,甚至是最终的统一,都是现当代艺术音乐作品的创作技法及思维的高度个性化及多元化的体现。

聚焦于任一时期的任何作品所包含的三度叠置本身,细致观察这些并非陌生的音的结合,可以看到,它们始终保持着古老的、传统意义上的本质和特性,始终未做明显改变。与此同时,这些有着漫长历史的,在多个时期、时代、以及风格流派范围内的作品中都占据主导地位的,以三度关系而结合起来的音高组合,也仍在不断地转换着它们的角色,且展现着它们不断更新着的形象与含义——或表达着对过往的留恋,或成为某种独特的颜色,或成为塑造某种心境的载体,或成为通向情感世界的路径……

半个多世纪以来,音乐的创作已更为直接且清晰地彰显着上述的个性化与多元化。可以说,当代的艺术音乐作品已几乎不可能被某一种创作技法或某一种音乐风格所严格限定及概括。而调性与非调性,乐音与噪音,传统与现代,乃至民族性与世界性的界限也都是隐含在作品中,并非完全泾渭分明。这一系列现象,在一定程度上反映着从当代作曲家们的创作观念中所体现的最大程度地的突破与自由度。同时,构成音乐的因素的内涵与包容度则会更加的复杂和多样化。可见,三度叠置的音高组织,在不同的作品中,也必然将呈现出更多不同的状态,并具有着彼此相异的效果和意义,而不再是局限于起初的、作为调性音乐的组成部分这种相对普遍的概念。可以发现,它可能是对特定时代的音乐风格的短暂再现,或是被赋予一种“符号”的意义来代表着某种作曲家意图描绘的、表达的、或强调的形象或含义,也可能仅仅还是作曲家对于某种色彩的追求,它也许是独立地,或是连续地呈示,或体现出非常自由的连接状态,或仍基于功能和声理论的原则。值得一提的是,上述的这些情况会经常出现在一部以序列主义音乐风格为基础的作品中,或是一部明显带有非调性特征的、充盈着由新的和音与新的音色而形成的新的音响的作品中。总而言之,那些涌现自二十世纪的、由三度叠置的音高结构与十二音音乐,以及与其他非调性音乐相互融会贯通的现象,必然将持续不断地吸收着更多的创作技法和思维,以及源于不同音乐风格与美学思潮的元素,而持续地发展下去,并影响着未来的艺术音乐创作。

注释:

①与本段前例一样,从等音程角度来看,若仅就听觉而言,增二度与减四度在效果上则首先令人联系至小三度及大三度。

②三度之转位后的六度音程自然也会有相似的效果。

③这里自然是指大三度与小三度。

④如涉及三个音与四个音的三和弦或七和弦,则自然是指原位和弦,而当和弦以转位方式排列时,会呈现四度音程与二度音程等纵向排列状态。由于音高的本质以及和声功能不受此影响,因此,所产生的和声色彩与其原位是十分接近的。

⑤这里的三度即为大三度及小三度,此后的论述亦是。

⑥就调性及调式方面而言,大三和弦与小三和弦将比减三和弦与增三和弦更多被涉及。因此,这里提到的和弦,则更多指代大三和弦与小三和弦。

⑦从前文已知,增三和弦应是全音阶中的唯一一种典型三度叠置,而在调性音乐中则处于非稳定功能,减三和弦在调性音乐中则是不协和和弦。因此,在特定情况下,它们的稳定与协和度可能将出现一定程度地变化,而对此的界定,则需要考虑其所处和声语境。

⑧伊尔代布兰多·皮泽蒂(Ildebrando Pizzetti,1880年~1968年),意大利作曲家,音乐学家,音乐评论家;费卢西奥·布索尼(Ferruccio Busoni,1866年~1924年),意大利钢琴家,作曲家,指挥家,音乐理论家。

⑨音组虽包含四度排列,但因后四音形成的二和弦形态,以及整体所具备的、在一定程度上体现的“转位和弦”之状态,所以,该音组的三度叠置性质则较为明显。

⑩在音组的前十五次呈示过程中,除上述若干次以外,六音组的音高仍是以原貌状态展现。