产业结构变迁、全要素生产率与宁波经济高质量发展实证研究

——基于宁波、杭州和苏州的对比分析

倪清燃

(宁波广播电视大学,浙江 宁波 315016)

自改革开放以来,宁波经济发展取得了令人瞩目的成就。但是进入21世纪,宁波经济发展逐渐失去在全国范围内的先行性优势,与全国经济走势同步性日趋明显[1]。宁波经济从2008年金融危机后发展放缓,特别是从2012年开始,宁波经济发展明显乏力。进入新时代,宁波经济应该何去何从?本文试图通过对2000—2017年宁波、杭州和苏州产业结构变迁合理性、高级性以及全要素生产率进行比较分析,找出宁波与杭州、苏州的差距,寻求宁波经济产业结构优化的途径,提高经济效率,实现宁波经济高质量发展。

一、文献综述

产业结构变迁会对经济增长造成显著的正向影响,是因为当生产要素从产出效率低的产业转向产出效率高的产业时,生产要素的配置效率会改善,整体经济的产出效率会提高,从而推动了经济增长。目前国内的学者对这方面的研究成果已经很多,比较有代表性的如张翼和何有良(2010)[2]认为产业结构变迁带来的要素重置效应推动了中国经济增长。关雪凌和丁振辉(2012)[3]认为产业结构高级化和合理性对经济增长均有正向影响。陈宇和赖小琼(2013)[4]认为产业结构变迁对福建经济增长具有积极的促进作用。冯学良和聂强(2017)[5]的研究表明产业结构变迁和技术进步对经济增长有显著正向影响。

习近平总书记强调:“发展是第一要务。”进入新时代,经济发展的重要性没有改变,改变的是经济发展的内涵和重点——经济高质量发展。经济高质量发展表现为产业结构、产品质量和经济效率等优化提升的过程。产业结构的优化升级和经济效率的提高是经济高质量发展的必然要求。任保平和文丰安(2018)[6]认为在人口红利逐步消失以及资本积累带来的经济发展有限的情况下,经济发展的依赖因素需要转变到技术创新上来,技术创新在经济增长中的贡献率很大程度上体现了一个国家或地区的经济发展质量。潘建成(2017)提出,推动经济增长尤其是高质量增长的重任,主要落在提高全要素生产率上,变过去的要素驱动为创新驱动;程虹(2018)认为,转向高质量发展要突出全要素生产率的引领作用,真正使创新成为我国未来经济发展的第一动力。

对全要素生产率的理论研究,比较有代表性的学者是郑玉歆(2007)[7]和蔡昉(2013)[8]。郑玉歆认为全要素生产率在估算时存在一定的局限性,但是并不意味着对全要素生产率的研究没有意义。蔡昉认为中国经济增长主要依靠的是资本的积累和劳动力的投入,全要素生产率增长缓慢,因此中国要通过产业结构调整、升级或者进一步优化资源配置,提高全要素生产率。一些学者对我国全要素生产率增长率进行了实证分析,如郑京海和胡鞍钢(2005)[9]通过实证研究得出,1978—1995年为中国全要素生产率高增长期,1996—2001年为全要素生产率低增长期。郭庆旺和贾俊雪(2005)[10]通过研究认为,我国1979—2004年间全要素生产率增长对经济增长的贡献率较低,我国经济增长是一种典型的投入型增长方式。Ozyurt(2009)[11]通过分析得出改革开放以后,全要素生产率对于经济增长有十分显著的作用。程惠芳和陆嘉俊(2014)[12]的研究结果表明知识资本与工业企业全要素生产率具有显著正相关性。宣烨和余泳泽(2017)[13]通过研究发现相对于专业化集聚,生产性服务业多样化集聚对制造业企业全要素生产率的提升效果更加明显。蔡跃洲和付一夫(2017)[14]对1978—2014年间的数据进行分析,发现2005年以后,结构效应对全要素生产率的贡献率持续上升。

对宁波经济产业结构变迁与经济增长的研究,很多学者是从三产增加值、比重和增长速度等“量”的方面进行描述和分析的,这里不再赘述,但鲜有学者从产业结构变迁的合理性和高度性等“质”的方面对宁波经济产业结构进行分析。同时,由于难以直接取得相关数据,学者们对宁波经济全要素生产率的研究很少。励效杰等(2008)[15]估算了1995—2006年期间宁波和杭州年均全要素生产率增长率,分别为-0.77%和-0.58%,遗憾的是文中并未详细说明估算全要素生产率最具争议性的变量——资本存量的数据来源,也未具体列明永续盘存法中宁波和杭州的初始资本存量。本文希望从产业结构变迁的合理性、高级性以及全要素生产率角度对宁波经济发展进行较深层次的分析,为宁波经济高质量发展提出建设性的意见。

二、模型介绍与数据的来源及确定

(一)模型介绍

1.产业结构合理性度量。产业结构合理性是指产业间的聚合质量,包括产业之间的协调发展程度以及要素投入结构和产出结构的耦合程度[16]。按照古典经济学的均衡理论,当经济达到均衡时,各个产业的产出效率应该是相同的。也就是说当各产业的产出效率差异越大时,各产业之间的发展越不协调,产业结构越不合理。产业结构合理性实质上考察的是各产业投入和产出之间的耦合质量,采用结构偏离度指标进行度量。考虑到结构偏离度忽略了各产业在经济中的重要性差异,因此在结构偏离度指标的基础上加入衡量产业重要性的指标ωit作为权数,用ERt来衡量第t期产业结构合理性程度,其表达式为:

在式(1)中,Y和L分别表示实际产出和劳动人数,i表示各次产业,t表示时期,Y/L表示劳动生产率。ωit表示第t期各产业产值比重Yit/Yt,Yt/Lt表示第t期整体劳动生产率。当Yit/Lit=Yt/Lt时,意味着在第t期各次产业劳动生产率水平等于整体平均劳动生产率水平,此时ERt=0,说明产出结构和就业结构是完全耦合的。ERt值越大,说明第t期产出结构和就业结构的差异性越大,经济发展越不均衡,产业结构越不合理。

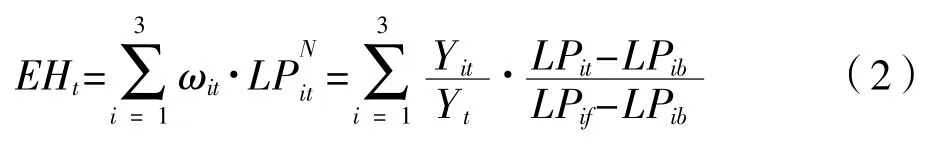

2.产业结构高级性度量。产业结构高级性是指产业结构的升级情况,衡量的是产业结构高级化。产业结构向高级化发展意味着原有要素从劳动生产率较低的产业向劳动生产率较高的产业转移,新增要素也应该被配置到劳动生产率较高的产业,这一过程导致不同产业的劳动生产率共同提高。因此,衡量产业结构高级性包含比例关系的演进和劳动生产率的提高。本文运用刘伟等(2008)[17]的产业结构高度指标EHt来衡量产业结构的高级性,EHt计算公式如下:

3.全要素生产率的度量。全要素生产率是指在生产过程中,当各种生产要素的投入量既定时,由于各种各样的原因(制度变革、技术进步、受教育水平提高等)导致不同时期产量的变化,变化后的产量与原产量之间的比值就是全要素生产率。在估算全要素生产率时,常用的方法为索洛残差法。索洛残差(或余值)法是由美国经济学家索洛于1957年8月在其发表的题为《技术进步与总生产函数》著名论文中提出来的[18]。利用索洛残差公式具体估算全要素生产率时,常采用两要素的C-D生产函数,。对该生产函数两边同时取自然对数有:

式(3)中,Y和L分别表示实际产出和劳动投入,K表示资本投入,t表示时期,A表示全要素生产率,α表示资本投入的产出弹性,β表示劳动投入的产出弹性。

对于经济增长,我们更加关心的是全要素生产率增长率大小。全要素生产率增长率是指“在所有投入不变的情况下,作为生产方式改进的结果而导致产量增加的幅度”[19]。美国经济学家丹尼森运用全要素生产率增长率的估算方法,将全要素生产率增长率定义为产出增长率扣除各种生产要素投入量增长率的产出效益后的“余值”[20]。根据式(3)的估算结果可以计算出全要素生产率增长率,如式(4)所示:

计算出各地区劳动增长率、资本增长率以及全要素生产率增长率之后,用全要素生产率增长率、资本投入增长率和劳动投入增长率分别除以产出增长率,可以进一步计算出各地区劳动、资本和全要素生产率的贡献率,贡献率表明各要素投入对经济增长的拉动作用。

(二)数据的来源及确定

数据的选取直接决定估算的结果,因此数据的确定非常重要。下面分别介绍实际产出Y、劳动投入L、资本投入K以及劳动生产率LP的数据来源及确定。

1.实际产出Y。本文以宁波、杭州和苏州的实际地区生产总值来表示实际产出Y,折算成2000年的不变价格。2000—2017年各年的实际地区生产总值,根据2000年的地区生产总值,结合各年地区生产总值增长指数计算出来。三次产业的实际产值,运用各年实际地区生产总值乘以各年地区三次产业产值比重求得。2000年的地区生产总值、各年地区生产总值增长指数以及各年地区三次产业产值比重,分别来源于各地区《统计年鉴2018》。

2.劳动投入L。劳动投入不仅单纯取决于从业人员的具体人数,还与产出效率、劳动质量等因素有关。鉴于相关统计资料缺乏,只能假设劳动强度和劳动效率是同质的,采用社会就业人数来代替劳动投入L[21]。2000—2017年宁波地区社会就业人数,来源于历年《宁波统计年鉴》,三次产业就业人数,根据历年《宁波统计年鉴》整理得来;2000—2017年杭州地区社会就业人数以及三次产业就业人数,来源于历年《杭州统计年鉴》;2000—2017年苏州地区社会就业人数以及三次产业就业人数,来源于《苏州统计年鉴2018》,其中2010年的数据采用新口径。

3.资本投入K。本文用固定资本存量来表示资本投入K。固定资本存量无法从统计年鉴中直接获得,测算方法比较复杂,目前普遍采用的测算固定资本存量的方法是戈登斯密斯(Goldsmith)在1951年开创的永续盘存法。这一方法可以写成:

其中,Kt是以2000年不变价格计算的第t期实际固定资本存量;δ为固定资本的折旧率;It是以当期价格计算的投资额;PIF是第t期定基固定资本投资价格指数。

本文采用的基期固定资本存量是根据徐现祥等(2007)[22]测算的1978年价格计算的各省市三次产业物质资本存量推算出来。首先将1978年的三次产业物质资本存量(即固定资本存量,下同)按照固定资产价格指数折算成2000年的价格,鉴于我国固定资产投资价格指数是从1990年开始公布的,因此1978—1989年固定资产投资价格指数用1978—1989年商品零售价格指数来代替,数据来源于《中国统计年鉴1999》;1990—2017年固定资产投资价格指数采用国家公布的数据,数据来源于《中国统计年鉴2018》;按照上述数值资料计算的1978—2000年累计固定资产价格指数为4.363 3。接着将2000年浙江、江苏三次产业的物资资本存量乘以各地区三次产业占全省三次产业的比重推算出宁波、杭州和苏州2000年三次产业的物资资本存量。最后将宁波、杭州和苏州2000年三次产业的物资资本存量汇总就是各地区2000年的固定资本存量。经过测算,宁波、杭州和苏州2000年固定资本存量分别为2 995.45亿元、3 572.08亿元和6 469.07亿元。

固定资本的折旧率δ根据张健华和王鹏(2012)[23]测算的各省折旧率来确定,其中江苏的固定资本折旧率为6.7%,浙江的固定资本折旧率为6.4%。投资额I分别用宁波、杭州和苏州的固定资产投资完成额来表示,数据分别来源于各地区2018年的统计年鉴。宁波、杭州和苏州的定基固定资本投资价格指数PIF根据各地区固定资产投资价格指数计算得到,各地区固定资产投资价格指数来自于历年《中国统计年鉴》。

4.劳动生产率LP。劳动生产率LP均按照2000年不变价格进行计算。工业化开始时产业i的劳动生产率LPib以及工业化完成时产业i的劳动生产率LPif,本文参照刘伟等(2008)[17]提供的数据。刘伟等给出的是按照2005年价格折算的三次产业工业化开始时以及结束时的劳动生产率,本文结合宁波、杭州和苏州的地区生产总值折算数,将刘伟等计算的2005年三次产业劳动生产率折算成各地区2000年三次产业劳动生产率,具体数据如表1所示。

表1 2000年价格计算的各地区三次产业劳动生产率标准化数据 单位:元/人

三、实证分析

(一)宁波、杭州和苏州产业结构变迁合理性和高级性比较

利用式(1)和式(2)对宁波、杭州和苏州三次产业结构合理性和高级性进行计算,描述结果如表2所示。

1.产业结构的合理性比较。将宁波、杭州和苏州2000—2017年产业结构的合理性指标绘制成图形,如图1所示。

表2 2000—2017年宁波、杭州和苏州产业结构合理性和高级性指标

图1 宁波、杭州和苏州产业结构合理性比较

从图1可知,2000—2017年间,除宁波三次产业结构合理性指标处于波动下降外,杭州和苏州的三次产业结构合理性指标均先下降后上升。其中,宁波三次产业结构合理性指标从2000年的0.364 5下降到2017年的0.006 3,非常接近于0,说明宁波三次产业结构趋于均衡状态,产业结构发展非常合理;杭州三次产业结构合理性指标从2000年的0.349 6下降到2011年的0.113 9,然后缓慢上升到2017年的0.173 5,说明杭州三次产业结构先向均衡状态靠拢,然后又缓慢上升偏离均衡状态;苏州三次产业结构合理性指标从2000年的0.226 5下降到2009年的0.075 4,然后迅速上升到2017年0.286 0,说明苏州三次产业结构先逐渐趋向于均衡状态,然后又迅速上升偏离均衡状态。

2.产业结构的高级性比较。将宁波、杭州和苏州2000—2017年产业结构的高级性指标绘制成图形,如图2所示。

图2 宁波、杭州和苏州产业高级性比较

从图2可知,2000—2017年间宁波、杭州和苏州三次产业高级性指标均呈上升趋势。其中,在2010年前,宁波的产业结构高级性与杭州的不相上下,但是2010年以后,杭州的产业结构高度性超过宁波,特别是2013年以后差距越来越大;苏州产业结构高级性一直高于宁波和杭州,特别是2013年以后宁波和杭州与苏州的差距也越来越大。根据产业结构高级性指标可知,苏州于2000年就完成工业化,是三个地区中完成工业化时间最早的地区。杭州于2005年完成工业化,宁波紧随其后,于2006年完成工业化。

(二)宁波、杭州和苏州全要素生产率比较

将实际产出Y、资本投入K、劳动投入L按照公式(3)建立回归模型。首先运用公式(3)对2000—2017年的数据运用EViews8.0进行回归分析,其回归结果如表3所示。

表3 利用公式(3)进行回归分析的结果数据

从回归结果来看,三个回归方程拟合效果均非常好。鉴于苏州就业人数统计在2010年及以后采用了新的统计口径,同时宁波、杭州和苏州的三次产业高级性拉开差距的时期也是从2010年开始,2013年以后差距进一步扩大,因此本文将2000—2017年分为2000—2009年、2010—2013年以及2014—2017年三个时期,运用几何平均法计算出三个时期的年均经济增长率、年均劳动增长率以及年均资本增长率,然后利用表3的估算结果,运用公式(4)测算出三个时期平均全要素增长率,并进一步计算出劳动、资本和全要素生产率对经济增长的贡献率,如表4所示。

表4 分时期各项增长率及其贡献率 单位:%

从表4可知,宁波、杭州和苏州三个时期的年均经济增长速度总体来说呈递减趋势。第一个时期,三个地区年均经济增长速度均在10%以上,属于高速增长时期;第二个时期,只有苏州的年均经济增长速度高于10%,为10.56%;第三个时期,三个地区的年均经济增长速度均在10%以下,其中只有杭州年均增长速度较高,为9.30%,最接近于10%。宁波在前两个时期的年均经济增长速度均是三个地区中最低的,但是到第三个时期,年均经济增长速度低于杭州,却高于苏州。

宁波、杭州和苏州三个时期的年均资本投入增长速度差异较大。具体来说,宁波的年均资本投入增长率一直递增,三个时期分别为9.26%、11.14%和12.19%。杭州的年均资本投入增长率是先增后减,三个时期分别为12.23%、13.84%和12.50%,均在12%以上。苏州的年均资本投入增长率也是先增后减,三个时期分别为9.24%、12.75%和7.53%,波动幅度最大。

宁波、杭州和苏州三个时期的年均劳动力增长波动较小。在第一个时期,苏州年均劳动力增长达到5.74%,杭州年均劳动力增长达到4.33%,宁波年均劳动力增长达到2.52%。在后面两个时期,宁波和杭州年均劳动力增长相差无几,年均劳动力增长率均在1%~2%之间;苏州地区变化较大,年均劳动力增长率分别下降到0.37%和-0.09%。

宁波、杭州和苏州三个时期的全要素生产率年均增长率各不相同,其中宁波的全要素生产率年均增长率逐期递减,而杭州、苏州的全要素生产率年均增长率却是先减后增的。具体来说,三个时期宁波的全要素生产率年均增长率分别为4.03%、-0.47%和-1.37%。杭州三个时期的全要素生产率年均增长率均为正值,苏州在第二个时期的全要素生产率年均增长率为-0.08%,其余均为正值。

从各要素增长率的贡献率来看,在三个时期中,宁波、杭州和苏州均是资本投入的贡献率最大,其次是劳动投入的贡献率——除苏州外,最后是全要素生产率的贡献率。宁波三个时期的资本投入贡献率逐期增加,分别为42.84%、76.88%和95.15%,劳动投入的贡献率先增后减,分别为25.84%、28.59%和22.83%,全要素生产率的贡献率逐期递减,分别为31.33%、-5.47%和-17.98%。杭州三个时期的全要素生产率的贡献率均为正值,分别为8.36%、2.55%和12.25%。苏州三个时期全要素生产率的贡献率分别为25.29%、-0.77%和17.42%。在三个地区中,宁波在第一个时期全要素生产率贡献率最高,其余两个时期全要素生产率的贡献率最低,且均为负值,特别是第三个时期,杭州和苏州的全要素生产率贡献率均在10%以上,宁波的全要素生产率贡献率却接近于-20%。

四、结论与宁波经济高质量发展的建议

(一)结论

通过对宁波、杭州和苏州产业结构合理性、高级性以及全要素生产率进行比较分析,得出如下结论。

1.宁波产业结构“合理”变迁与产业高度相背离。2017年宁波三次产业整体合理性指标为0.006 3,而杭州和苏州的产业合理性指标分别为0.173 5和0.286 0。从产业结构合理性指标来看,宁波是三个地区中产业结构发展最为合理的地区。但是从产业发展高级性指标来看,2017年宁波三次产业发展高级性指标为2.136 2,是三个地区中产业发展高度最低的地区,杭州和苏州的产业高级性指标分别为3.016 9和4.389 0。由此可见,宁波三次产业结构“合理”变迁并没有提高宁波经济的产业高度。究其原因,按照2000年的可变价格计算,2017年宁波第一、第二和第三产业劳动生产率分别为12.56万元/人、12.49万元/人和12.34万元/人,宁波三次产业的劳动生产率不相上下,产业结构变迁的合理性指标接近于0,产业结构非常“合理”。但是宁波的各产业劳动生产率除了第一产业劳动生产率高于杭州和苏州外,第二产业劳动生产率与杭州和苏州基本持平,杭州和苏州第二产业劳动生产率分别为11.59万元/人和12.84万元/人。宁波2017年第三产业劳动生产率明显低于杭州的15.19万元/人,远远低于苏州的21.73万元/人。因此,宁波三次产业结构的“合理”状态并不是一种高端的均衡发展状态,这无疑制约了宁波经济高质量发展。

2.宁波产业结构“合理”变迁与全要素生产率相背离。2000—2017年间,宁波三次产业结构变迁逐渐趋于合理,但是宁波的全要素生产率增长率及其贡献率却逐步下降,因此宁波产业结构“合理”变迁与全要素生产率发生了背离。具体来说,在2000—2009年这一时期,宁波的全要素生产率增长率在三个地区中最高,为4.03%,对经济增长的贡献率在三个地区中最大,为31.33%。进入2010—2013年这一时期,宁波的全要素生产率增长率在三个地区中最低,为-0.47%,对经济增长的贡献率在三个地区中最低,为-5.47%,当然这一时期杭州和苏州的全要素生产率增长率也处于较低水平,分别为0.23%和-0.08%,全要素生产率对经济增长的贡献率均较低,分别为2.55%和-0.77%。进入2014—2017年这一时期,杭州和苏州的全要素生产率增长率均开始回升,分别为1.14%和1.28%,而宁波的全要素生产率增长率进一步下降为-1.37%,对宁波经济增长的贡献率为-17.98%,是这三个地区中唯一为负值的地区。这进一步说明,宁波三次产业结构的“合理”状态并不是一种高端的均衡发展状态,与此相适应,宁波的经济发展也不属于高质量的发展。

(二)宁波经济高质量发展的建议

1.培育发展宁波高技术核心制造产业,形成产业集群效应。宁波经济的支柱产业是第二产业,2017年宁波第二产业产值占比为52.02%,但宁波的第二产业并不是宁波劳动生产率最高的产业,劳动生产效率最高的却是第一产业,然而第一产业产值占比仅为3.11%。杭州和苏州的支柱产业均为第三产业,它们的第三产业劳动生产率也是三次产业中最高的。鉴于宁波目前的现实情况——支柱产业是第二产业特别是制造业,宁波应该在现有的基础上着重发展制造业,提高制造业的劳动生产率。宁波的制造业主要集中于传统制造业,如石油、金属、汽车和服装等,宁波的高新技术制造业发展明显滞后,这不仅受限于宁波发展的历史(港口经济),也受限于宁波各科研院所及一流高等院校的匮乏。因此,宁波在各种小规模的低技术含量制造业逐渐消亡的形势下,一方面要对宁波传统制造业进行积极的转型升级,挖掘传统制造业的潜力;另一方面要集中精力引进或发展具有一定技术含量的核心制造业,打造宁波制造业的自主品牌,形成相应的产业集群,通过技术创新提高全要素生产率。这一定不是一蹴而就的,这一过程也会非常艰辛,但无疑是宁波经济走上高质量发展的必由之路。

2.发展制造服务业,推动宁波第三产业升级。与杭州和苏州形成鲜明对比的是,宁波第三产业劳动生产率是三次产业中最低的。宁波第三产业劳动生产率较低与宁波传统产业服务人员高度密集,生产率低不无关系。从2017年的数据可知,宁波传统服务业如批发、零售、住宿和餐饮的从业人数占第三产业从业人数的比重高达47.89%,其产值占第三产业产值比重仅为27.65%,大量人员聚集在产值低的传统服务业导致宁波第三产业劳动生产率反而低于第一、第二产业的劳动生产率。同时,宁波新兴技术服务业如信息传输软件和信息技术服务业产值占第三产业产值比重仅为3.36%,该比重杭州为28.45%,苏州为5.67%,说明宁波新兴技术服务业发展水平明显低于苏州,远远落后于杭州。宁波服务业总体水平偏低,缺乏充足的高级生产要素,国际竞争能力相对较低,与制造业融合互动有限[24]。鉴于宁波不可能复制杭州第三产业的发展模式,因此宁波应该因地制宜,立足于自己的制造业,引进高层次的专业化技术服务人才,通过持续不断的技术创新,发展制造服务业,借助于制造业和服务业的协同发展,提升制造业的竞争力,提高服务业的劳动生产率,推动第三产业的转型升级,实现宁波经济高质量发展。