重返八十年代文学史写作知识语境

曾令存

摘 要:在作为知识谱系的“80年代”中,包括当代文学史在内的文学史编写是个能够以小见大的命题,它沉淀了新时期文学界有关“现代化”与艺术审美的想象。历史地看,在影响80年代乃至后來当代文学史写作的因素中,首先值得关注的,是以“回归五四”为目标的思想哲学根基。其次,是多元共生的新文学话语场态,包括启蒙与救亡双重变奏理论视野中的“人的文学”与“人民文学”的版图重绘;夏志清等人对海外中国现代文学研究的传扬;“文学主体性”理论的建构及文学研究“向内转”观点的提出;有关“纯文学”观念的构想,等等。此外,五六十年代建立起来的当代文学史叙述模式的失效,也直接影响到80年代包括当代文学史在内的文学史写作。清理80年代文学史写作知识语境,是为了能够更客观地“回到历史情境中去”评价这一时期的文学史写作。

关键词:80年代;文学史写作;新启蒙;新文学话语场态;当代文学史叙述模式

中图分类号:I206.7 文献标识码:A 文章编号:1006-0677(2019)4-0026-11

引言

在《中国当代文学史写作:理论与实践》①一文中,笔者尝试用三个关键词来概括和描述中国当代文学史写作的三个阶段:人民性(60年代)、文学性(80年代)和历史化(90年代)。作为中国当代文学史写作过渡时期的80年代,一个“苏醒的年代,理想、激情和希望的年代”②,由于其承上启下的特殊性而一直被关注,尤其是当其与“新启蒙”/“重写文学史”的话题勾连在一起的时候。也因此,清理和讨论80年代的当代文学史写作,很难将其从当时的知识语境中剥离出来。在“80年代”的知识谱系中,当代文学史编写与其说是个可“小”可“大”的现象学问题,倒不如说是个能够以“小”见“大”的知识学命题。就这一时期的大文学格局而论,与“独领风骚”的文学创作与文学评论比较,文学史编写乍看充其量是个不甚起眼的“日常叙事”,其实不然。因为,恰恰是这一并不起眼的表象,积蓄了新时期“回归五四”与“现代化”想象的巨大思想文化能量,乃至一代学人逐渐苏醒的精神体悟,并最终通过“重写文学史”的倡导与论争形式浮出地表,成为“新时期文学”的收官之作,将包括“新时期文学”在内的整个20世纪中国文学的讨论提升到“史”的“重写”高度。在80年代,当代文学史写作从无所适从的困惑摸索转换到思想理论的深广辨析,在对文学史思想文化资源、文学史观念、知识结构与表述方式等的吐故纳新过程中,完成了对自身历史积习的清创,为90年代以后新一轮文学史写作高潮的到来和当代文学学科建设的全面开启蕴蓄了强大的势能。

近十多年来,“重返八十年代”和“重写文学史”始终是学界关注与省思的对象。本文主要结合80年代的当代文学史写作实践,重点梳理如下几个问题:以70年代末的思想解放运动为先声的“新启蒙”运动③;多元共生的新文学话语场态;五六十年代建立起来的当代文学史叙述模式的失效等。

一、“新启蒙”与知识语境的哲学理据

肇始于70年代末的思想解放运动,经与80年代中期的“文化热”汇合,形成一股声势浩大的时代潮流,一直持续到80年代末。这次的思想启蒙运动,以“回归‘五四”作为起点和目标,在90年代以后被描述为“新启蒙”运动。在80年代的思想文化界,这场运动的代表性人物是李泽厚。有论者认为李泽厚从1979-1989年这十年间发表的论著,如《批判哲学的批判》(1979)、《美的历程》(1981)、《美学四讲》(1989)与“中国思想史三部曲”(1979、1985、1987)等,其中“触及和展开的论题”,“无论是对中国传统思想的梳理还是对西方思想的考察或是对20世纪50至70年代社会主义的实践的反思”,都“最具有系统性和完整性”和创新性,从而构成了“80年代的思想主流”,涵盖了“80年代思想发展的路线”。④也有论著指出,李泽厚80年代“围绕‘主体、‘实践、‘实用理性、‘历史本体论、‘西体中用等核心概念所展开的逻辑结构构成了一个完整的体系,深深地决定了20世纪80年代的结构”。⑤以恢复高考后那几届本科生和研究生为代表的一拨人,是“读朦胧诗和李泽厚长大的一代”。⑥类似的描述与概括,无非是强调李泽厚在这场思想解放——“新启蒙”运动中扮演的角色具有不可替代的意义,是年轻人心中的“精神领袖”形象。

而作为“中国思想史三部曲”之一的《中国现代思想史论》⑦,总共收录了李泽厚写于1980年代的8篇重要论文。其中《启蒙与救亡的双重变奏》和《二十世纪中国文艺一瞥》两篇,成为了后来研究20世纪中国文学、“重写文学史”的重要思想理论资源。这里我们从构成80年代当代文学史写作的知识语境角度,重点考察如下三个问题,即李泽厚如何为80年代思想启蒙运动提供历史理据?80年代的思想启蒙运动与五四新文化运动有什么不同?“双重变奏”思想史视野中的20世纪中国文学图景是如何被重绘的?

按照李泽厚的观点,“启蒙与救亡的双重变奏”,是80年代思想启蒙运动的历史理据。对于近代以来的中国反帝反封建历史,李泽厚用启蒙与救亡两个概念进行概括:“启蒙”是反封建,“是指对西方科学与民主思想的接受和传播”,“救亡”就是爱国反帝,“追求独立和解放的民族运动”。⑧在《启蒙与救亡的双重变奏》中,李泽厚指出五四时期的思想启蒙(新文化运动)和政治救亡(学生爱国运动)两者,“相碰撞、纠缠、同步,构成了一种复杂的关系”⑨,在当时的特殊历史语境中,曾经一度形成了互相促进的关系。辛亥革命后,“皇帝没有了”,科举入仕的通道已被阻隔,政局一塌糊涂,国家与个人的前景均渺茫得很。在这种苦闷、黑暗的时局中,陈独秀“民主与科学”的呼喊在年轻一代的知识者中间引起强烈反响,一时应者云集,乃是必然的。但是,“问题的复杂性却在,尽管新文化运动的自我意识并非政治,而是文化。它的目的是国民性改造,是旧传统的摧毁。它把社会进步的基础放在意识形态的思想改造上,放在民主启蒙工作上。但从一开头,其中便明确包含着或暗中潜埋着政治的因素和要素。”⑩比如,李泽厚认为陈独秀所谓的“伦理之觉悟为最后觉悟之觉悟”中的“最后觉悟之觉悟”,“仍然是指向国家、社会和群体的改造和进步。即是说,启蒙的目标,文化的改造,传统的扔弃,仍是为了国家、民族,仍是为了改变中国的政局和社会的面貌。它仍然既没有脱离中国士大夫‘以天下为己任的固有传统,也没有脱离中国近代的反抗外侮,追求富强的救亡主线。”李泽厚指出,这种早期“以启蒙为目标以批判旧传统为特色的新文化运动,在适当条件下遇上批判旧政权的政治运动时”,两者极易一拍即合,形成浩大声势。五四运动即是如此。李泽厚由此进一步指出,以科学与民主为内容的启蒙与以爱国为目标的救亡交织在一起,这种既碰撞又同步的关系,伴随着中国近现代历史。而五四之不同于以往历史时期在于,一是启蒙没有很快被救亡所淹没,相反在一个短暂时期里借助救亡而“声势大涨,不胫而走”,二是“启蒙又反过来为救亡提供了思想、人才和队伍”,两者相得益彰,对当时的中国知识界和知识分子产生了“大震撼”。

然而乌托邦的社会制度并没有立即出现,国家与人民的状况并没有继续向理想的方向前行,个体反传统(最明显的莫过于当时文学创作的“出走”模式)也并不见得成功。“所有这些,都表明救亡的时局、国家的利益、人民的饥饿痛苦,压倒了一切,压倒了知识者或知识群对自由平等民主民权和各种美妙理想的追求和需要,压倒了对个体尊严、个人权利的注视和尊重。”于是,从五卅运动到北伐战争,直至后来的十年内战、抗日战争,一代代的知识青年都别无选择地投身到时代洪流中去。“个体的我在这里是渺小的”,国家与民族的救亡彻底压倒了追求独立、自由、民主科学的启蒙。1949年中国革命的成功曾经极大地震荡了整个社会和民族的文化心理结构。但李泽厚指出,也就在这个时候,“当以社会发展史的必然规律和马克思主义的集体主义的世界观和行为规约来取代传统的旧意识形态时,封建主义的‘集体主义却又已经在改头换面地悄悄地开始渗入。”“特别从五十年代中后期到文化大革命,封建主义越来越凶猛地假借着社会主义的名义来大反资本主义,……宣称‘个人主义乃万恶之源,要求人人‘斗私批修作舜尧,这便终于把中国意识推到封建传统全面复活的绝境。以至‘四人帮倒台之后,‘人的发现‘人的觉醒‘人的哲学的呐喊又声震一时。”李泽厚认为由于中国社会发展没有经过资本主义社会这一阶段,长达千年的社会政治经济结构和民族文化心理结构都没有接受资本主义社会的冲刷,旧的习惯势力和思想观念渗透到人们的意识深处,因此一旦有机会就有可能“沉渣泛起”。20世纪中国现代史中这种启蒙与救亡双重主题的关系一直没有得到应有的重视和很好的解决。因此,在80年代,五四的启蒙精神仿佛又一次成为了推动时代变革的动力,自有其合理的历史必然性。

但尽管如此,李泽厚认为80年代的启蒙运动并不能简单等同于半个多世纪前的五四新文化运动,“不是象五四那样,扔弃传统,而是要使传统作某种转换性的创造。”这种“转换性的创造”,“既不是全盘继承传统,也不是全盘扔弃。而是在新的社会存在的本体基础上,用新的本体意识来对传统积淀或文化心理结构进行渗透,从而造成遗传基因的改换”,即所谓的“西体中用”。这个“体”,是社会存在主体、现实日常生活,这个“西体”,是指以现代大工业生产,科技、计算机等以及生产它们的各种科技工艺、经营管理制度等为代表的现代化;而其中的“中用”,则是“结合中国实际和儒学”的摸索应用,用现代化的“西体”改造“中学”,“转换中国传统的文化心理结构,有意识地改变这个积淀”;换句话说就是,“既包括‘西体运用于中国,又包括中国传统文化和‘中学应作为实现‘西体的途径和方式”。李泽厚认为在这种“用”的过程中,原来的“中学”就被更新、改造和变化了,“西体”也被中国化了。综上所述,李泽厚指出在80年代新一轮的思想启蒙运动中,这种“转换性的创造”,主要集中在如下两方面:一是社会体制结构方面。基于社会体制结构与文化心理结构上西方资本主义阶段的缺失,李泽厚认为既要重视个性的独立、自由,又要加强现代社会民主与法制的建设,在个人权利与社会责任之间建立起一种积极健康的关系。二是文化心理结构方面。李泽厚指出现代社会秩序不能完全靠道德伦理来维持,而应通过法律去要求和规范。通过吸收和消化西方现代的某些东西来改造学校教育、社会观念和民俗风尚。李泽厚认为这种转换性创造是思想解放时期的重要课题,因为这种转换“既必须与传统相冲突(如历史主义与伦理主义的矛盾),又必须与传统相接承(吸收伦理主义中的优良东西)”,是个“十分艰难、漫长和矛盾重重的过程”。

可见,与五四那种“理性不足,激情有余”,“认为只有尽速地彻底地打破、冲毁、推翻旧有的、现存的形式、模态、秩序、制度、规则,才能创造出新的东西”的“革命性的创造”不同,李泽厚在80年代新一轮的思想启蒙运动中提出的“转换性的创造”,是“主张不必彻底破坏、迅速改变,而可以逐步‘转化,或旧瓶新酒,或即旧立新,或推陈出新,使旧形式逐渐转成新形式”,一句话:是改良,不是革命;是回归,不是重复。之所以如此,是因为在80年代,“救亡”已不再是时代的主题,旧社会、旧体制已被推翻,现代社会制度雏形已显,当下面临的迫切问题是如何在继承中发展、超越和完善。“历史的解释者自身应站在现时代的基地上意识到自身的历史性,突破陈旧传统的束缚,搬进来或创造出新的语言、词汇、概念、思維模式、表达方法、怀疑精神、批判态度,来‘重新估定一切价值,只有这样,才可能真正去继承、解释、批判和发展传统。”

二、“人的文学”与“人民文学”版图的重绘

启蒙与救亡双重变奏的思想文化视角,不仅重新审定了20世纪中国知识分子的文化身份,同时也重绘了这百年的中国文学版图,并成为80年代文学史研究与写作多元共生新文学话语场态的一个重要构成。

传统更新,观念变革,思想开放,“西体中用”……在80年代,这些虽属于思想文化的范畴,但对当时的中国文学,从创作到评论乃至文学史的写作,都产生了深刻影响。顺延着这种思想史维度,在《二十世纪中国文艺一瞥》一文中,李泽厚将20世纪中国知识分子划分为六代:转换预告的辛亥一代、开放心灵的五四一代、创造模式的大革命一代、走进农村的三八式一代、接受模式的解放一代和多元取向的青年一代(即“红卫兵一代”),并通过20世纪中国文学来考察这六代知识分子的心态历程:第一代是旧模式的解脱,第二代是对新模式的呼唤,第三代是新模式的创立,第四代是拓展,第五代是接受,第六代是多元探索。在李泽厚看来,作为既是中国当代文学创作主体也是对象主体的共和国一代作家知识分子,尽管也有“不和谐”的声音,但“歌颂”与“忏悔”却是他们创作的基本主题,这从贺敬之的《放声歌唱》到“归来者”张贤亮的《绿化树》创作历程中,得到了最充分的彰显。章永璘/张贤亮的忏悔与改造,对于共和国一代知识分子来说,“是亲身经历过的对‘革命作出的崇高的自我牺牲和奉献;对青年人来说,则是一种不可理解的极端愚昧和个性毁灭。所以中年知识分子同情地接受着《绿化树》,而青年知识分子却愤怒地拒绝它。”虽然说得有些决绝,却多少还是传达出了一种时代的情绪。因此一旦似曾相识的思想启蒙运动“春回大地”的时候,多元取向的青年一代作家知识分子便不假思索地高喊“告诉你吧,世界——/我不相信”,(北岛:《回答》)不顾一切地发表“公开的情书”,(靳凡:《公开的情书》)诉说“我是人,/我需要爱,/我渴望在情人的眼睛里/度过每个宁静的黄昏,/在摇篮的晃动中/等待着儿子的第一声呼唤……”(北岛:《结局或开始》)“一切都令人想起五四时代。人的启蒙,人的觉醒,人道主义,人性复归……都围绕着感性血肉的个体从作为理性异化的神的践踏蹂躏下要求解放出来的主题旋转。‘人啊,人的呐喊遍及了各个领域各个方面。这是什么意思呢?相当朦胧;但有一点又异常清楚明白:一个神造英雄来统治自己的时代已经过去了,回到了五四期的感伤、憧憬、迷茫、叹惜和欢乐。但这已是经历了六十年惨痛之后的复归。”从《你别无选择》(刘索拉)到《无主题变奏》(徐星),均表现出与《绿化树》完全不同的“另一代人的真”。如果说后者是“在灵魂的净化中追求人生”,那么前者则是“在认定人生荒诞中探寻意义”,而“这就是一切。一切就是荒诞,荒诞就是一切”。对于20世纪的中国文艺,对受益于思想解放运动呈现“多元取向”的“新时期”文艺,李泽厚虽然是“一瞥”,但我们仍然能够感受到那种启蒙与救亡双重变奏的思想史眼光。

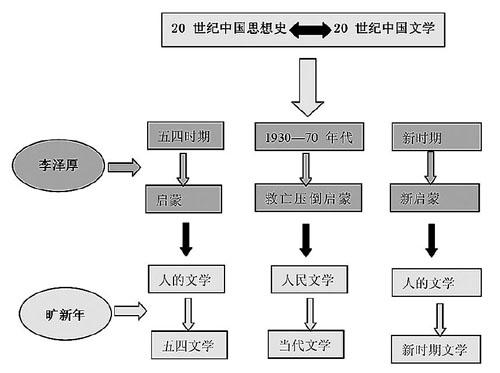

李泽厚关于20世纪中国历史思想启蒙与民族救亡双重变奏的理解,对当时的文学研究产生了很大的影响,同时也从一个侧面直接影响到80年代文学研究界对20世纪中国文学的重新认识与评价,从观念到立场,从内容到形式,“国内学人开始以‘双重变奏的框架谈论现代文学”。多年以后,对于启蒙与救亡的双重变奏对20世纪中国文学的影响,旷新年亦曾作过形象的描述。

三、新文学研究“海外之声”的传扬

在80年代多元共生的新文学话语场态的形成与建构过程中,如果说以李泽厚“启蒙论”与“主体论”为代表的文化哲学思想在本土知识资源中具有不可替代的地位,那么再次东渐的西学则在一定程度上起到推波助澜的作用。正是这种内外呼应,50至70年代的建立起来的文学话语形态被推倒重建,为“重写文学史”提供了历史与现实的理据,乃至直接成为“重写文学史”的表现形态。在80年代多元共生的新文学话语场态构成中,值得关注的另一个问题是以夏志清为代表的中国现代文学研究的“海外之声”。

诚如有学者所言,在80年代,随着西方文化资源的传介,支配新启蒙思潮的话语形态,已不再局限于中国本土语境的“五四”传统,“更是一种全球性的现代化理论范式”。表现在文学领域,便是海外中国现代文学研究的观念、理论与方法的潜在引介与传播。在80年代,海外中国现代文学研究在质疑声中颠覆1950年代以后形成的以政治社会学为主导的中国文学研究与写作模式的同时,极大地促成了后来“重写文学史”运动的发起。

具体地说,中国现代文学研究的这种“海外之声”,主要体现在50至70年代的境外文学史写作领域。这其中影响比较大的主要有美籍华裔学者夏志清的《中国现代小说史》和移居香港的现代作家司马长风的三卷本《中国新文学史》。对于这两部文学史著作,笔者已有另文评述,这里主要从构筑80年代现当代文学史写作语境的角度作些综合介绍。需要说明的是,这两部文学史在大陆公开出版的时间要晚得多,它们80年代在大陆学界的影响,主要是通过学人之间的“民间”传阅途径,这也是前面我们为什么说是“潜在引介与传播”的原因。另外,这两部文学史,影响最大的还是夏志清的《中国现代小说史》,但在50至70年代台、港的多部文学史著作中,司马长风的仍是最有影响力的。近年来,已有不少研究者从文学史写作与研究角度重析司马长风的《中国新文学史》。概括地说,这两部文学史主要在如下两方面对80年代的大陆现当代文学研究形成比较大的影响:一是疏离政治意识形态的文学史观念与编写立场。这种“疏离”的实质是对大陆50年代确立的革命文学史观的否定与解构。这种“疏离”的文学史观在夏志清与司马长风之间的区别,仅在于各自观念确立方式的不同:前者主要依托西方价值标准,后者则通过回归民族传统文化。从这种文学史观出发,夏志清认为中国现代文学中一流的作家都不是左翼革命阵营培养的,而在他所谓的“独立作家”群体中;认为张爱玲“该是今日中国最优秀最重要的作家”,《金锁记》“是中国从古以来最伟大的中篇小说”……类似这种判断式的评述在书中可谓比比皆是。与夏志清殊途同归,司马长风对于被大陆50至70年代出版的新文学史冷落和批判的沈从文也给予了很高的评价,认为他在中国文坛犹如“十九世纪法国的莫泊桑、或俄国的契诃夫”,是“三十年代文坛的巨星”。受他们两人影响,80年代大陆的现代文学研究掀起一场“文学考古运动”,有意向性地发掘曾经被此前文学史叙述排斥、压制和“边缘化”的作家作品。二是考量作家作品价值的文学性与世界性标准。即不再把革命性或社会意义作为衡量作品优劣的圭臬,而代之以文学审美价值、宗教意识与终极关怀等普世的标准。相对于长期浸润在中国传统文化而刻意挖掘现代中国作家的民族传统文化内涵及其诗学意蕴的司马长风,由于受新批评理论及西方价值观念的影响,夏志清显得更关注现代中国作家创作中诸如宗教情怀等的“人类意识”。实际上,无论是“追随”(西方)还是“回归”(传统),夏志清与司马长风关于作品优劣的评价标准都迥异于大陆50至70年代文学史写作建立的政治社会学评价体系。除此以外,在文学史的结构与叙述风格方面,夏志清与司马长风也摒弃了这一时期大陆文学史以文学思潮与文艺运动为主导的结构模式和“革命化”的叙述语言风格,而表现出一种以作家作品为主体的文学史结构与虽写实却不失詩性的叙述风格。

中国现代文学研究的“海外之声”对80年代以后中国文学研究特别是“重写文学史”的影响之深,多年后已成为学界的共识。“《中国现代小说史》的基本观点、基本思路都非常完整地体现于80年代中国大陆的‘重写文学史实践中。可以说无论在理论上,还是在策略,乃至文学趣味上,80年代‘重写文学史的学者都受到了这部著作的影响。”对李杨的上述观点,旷新年曾作过进一步的展开:“在某种意义上,它意味着当代文学史典范的变革。它以对张爱玲、沈从文和钱锺书等人的发现和推崇,确定了‘重写文学史的坐标和界碑。”程光炜在谈到80年代中国现代文学史研究发生变革的诸多“‘发生学支点和源头”时认为,夏志清和普实克的争议是“最不应该被忽视的一个‘知识性资源”。他指出当普实克以“东欧马克思主义文学批评”和夏志清分别以“西方新批评与‘大传统”为知识资源重新审视中国现代文学时,他们关于文学作品所作的“审美性”与“社会性”的相对立的解释,必然影响到对中国现代文学的研究与探索。

四、“文学主体性”与“纯文学”观念的构想

作为80年代“新启蒙”思想在文学领域的回应,文学主体性理论的提出与其说是对“五四”个性主义的启蒙语境回归,还不如说是对李泽厚以《康德哲学与建立主体性论纲》为代表的主体性哲学思想理论的文学阐释与实践。刘再复在《文学研究应以人为中心》一文中提出应当“构筑一个以人为思维中心的文学理论与文学史的研究系统”,认为在文学研究中要把人从“被动的存在物”转换为“主动的存在物”,“克服只从客体和直观的形式去了解现实和了解文学的机械决定论”。在稍后的《论文学的主体性》一文中,刘再复进一步解释文学主体包括“作为创造主体的作家”、“作为文学对象主体的人物形象”和“作为接受主体的读者和批评家”三个方面。他认为勃兰兑斯“文学史,就其最深刻的意义来说,是一种心理学,研究人的灵魂,是灵魂的历史”的观点,是“承认文学是人的精神主体运动的历史”的最好证明;他认为批评家通过批评实践中的“自我实现”以达到“审美理想的实现”:批评家的这种“实现”,是一种“审美再创造”,在批评实践中“表现出自己独特的审美理想,审美观念,使自己的评论,也成为一种凝聚着审美个性的‘创作”。刘再复指出,长期以来文艺理论中根深蒂固的“机械反映论”,没有解决实现能动反映的“内在机制”和“多向可能性”,在注意自然赋予客体固有属性的同时,“忽视了人赋予客体的价值属性”,与张扬文学的主体性背道而驰。“文学主体性”理论尽管有其待完善的地方,理论界亦不乏异议与质询,但刘再复强调“人”在文学中的地位,强调人作为“实践主体”与“精神主体”的意义,既是文学中人道主义的哲学化表述,更是对“文学是人学”思想传统的接续,对80年代文学观念的变革,具有“不可估量的意义”,“在很短程度上促成了文艺理论研究的重心由客体向主体的转变”,并促成了文艺界关于“向内转”的讨论。这一切,对80年代文学创作与研究,特别是后来“重写文学史”的倡导提供了坚实的理论支撑。

受“文学主体性”理论的启发,鲁枢元提出了关于新时期文学的“向内转”的观点。他从新时期“三无小说”(无情节、人物、主题)和更早的“朦胧诗”现象出发,指出新时期文学观念正在发生的变化,如在“朦胧诗”中,“外在宣扬”已让位于“内向思考”,“诗歌的重心转向了内在情绪的动态刻画,主题的确定性和思想的单一性让位于内涵的复杂性与情绪的朦胧性”;在“三无小说”中,作者们“都在试图转变自己的艺术视角,从人物的内部感觉和体验来看外部世界,并以此构筑起作品的心理学意义的时间和空间”。作者认为,这种变化不仅是对“五四”文学潮流的“延续和发展”,还隐含着特定历史时期中国社会文化心理方面的动因,如“主体意识的觉醒”。多年后,鲁枢元在一篇回顾性文章中提到:“‘向内转是对多年来极‘左文艺路线的一次反拨,从而使文学更贴近现代人的精神状态。”有论者也认为,与西方形式主义比较,鲁枢元提出的“向内转”与语言论转向无关,而在致力高扬人的主观精神,有努力“抵抗庸俗唯物主义”和“抵制技术主义”的意味。在关注人的“内宇宙”(精神世界),关注“人性的文学”而非“政治化的文学”等方面,“向内转”聚焦的问题与刘再复的“文学主体性”精神一脉相承。

“向内转”理论尽管有争议,如有论者甚至认为鲁枢元“实际上是背弃了现实主义理论,以另一种形式,重复并发展了极左的文艺思潮所固有的主观机械论”,但事实证明,它是80年代文学研究向纵深发展的又一助推器,正如有论者所说,“正是类似‘向内转、‘返回文学自身这般对新时期文学‘趋势的提炼,逐渐构造出‘纯文学谱系”这一80年代“最具意义与价值的文学主潮”,并成为80年代新文学史话语场态的又一种重要表现形式,甚至干脆成为了一种文学史书写的理想。

确实,“纯文学”没有一个“具体的物质性躯壳”,也很难找到一个关于“纯文学”理念的权威解释,但它却像“魂”一样,“无处不在,支配着成千上百的作家的写作”,并影响到我们的文学史写作:“好的作品构成文学史连绵的山峰。文学史上的山峰不是静止的而是不断变动,好作品应而是相对的。研究者的责任之一,就是为不断错动的群山确认一个我们已经达到的高度和可以到达的高度。”在80年代的新文学话语场态中,“纯文学”是真正意义上“多元共生”出来的一种话语形态:它一方面受益于“新启蒙”思潮的影响,另一方面受益于来自海外中国现代文学研究所标榜的“文学性”与“审美性”的熏染,以及以“文学主体性”和新时期文学“向内转”为代表的理论思潮对大陆50年代以来文学与政治“过从甚密”情形的反省。同时,诚如不少研究者所言,韦勒克《文學理论》的“外部研究”和“内部研究”理论,也为“回到文学自身”、“把文学史还给文学”,建构文学内部的自足性与自律性提供了理论支撑。正因如此,对“纯文学”话语的梳理,已成为我们认识和把握80年代文学史编写,特别是“重写文学史”倡导语境不可或缺的一项工作。

那么,究竟应该如何看待80年代的“纯文学”?对此,李陀关于90年代的“纯文学”反思的问题方式或许能够给我们一些启发。对于“纯文学”在90年代遭遇的困境,李陀认为应该重新思考和反省的,不仅是我们的作家,同时还有我们的批评家:“面对(90年代,笔者按)这么复杂的社会现实,这么复杂的新的问题,面对这么多与老百姓的生命息息相关的事情,纯文学却把它们排除在视野之外,没有强有力的回响,没有表现出自己的抗议性和批判性,这到底有没有问题?到底是什么问题?”对此,李陀认为“我们的作家和批评家应该联系这样一个大背景重新考虑‘纯文学这种文学观念,我们不能自缚手脚,主动放弃对社会重大问题发言的机会”。在李陀看来,“纯文学”在语言、叙述等形式方面可以走得很远,但其内容却并不一定要与“人间烟火”、“饮食男女”一刀两断,它甚至可以是很“现实”、“入世”的。更重要的还在于,李陀认为,对“纯文学”的理解不应该脱离具体的历史语境。把李陀的这一问题意识反转到80年代的“纯文学”问题上,它至少可以给我们提供这样的启示:“纯文学”未必与政治意识形态无关。

实际上,80年代对“文学性”(“纯文学”的重要表征)的强调,是一种“策略”。而这对80年代的“文学中人”来说乃是一个心照不宣的公开秘密。“启蒙”论,“去政治化”论,“主体性”论,“向内转”论,“内部研究”论……这个“论”,那个“论”,“乱花渐欲迷人眼”,其实一言以蔽之,就是要把文学从被政治的“过度绑架”状态中解放出来。与80年代的“文学思潮在对抗某一种政治话语及其附属的写作方式时往往隐匿了自身携带的意识形态特性,并将其抽象化在‘文学性、‘纯文学、‘向内转、‘返回自身之类的表述中”的情形不同,贯穿整个80年代,以支持“文学的独立性”/“文学性”为目标的“纯文学”构想在不同阶段与意识形态的关系,其表述的倾向性要鲜明得多,具体情况,即如贺桂梅在一篇清理“纯文学”知识谱系与意识形态关系的文章所说,在80年代前期,文学独立性内涵的建构始终处于文学/政治的二元结构中;“文学性”始终以“反政治”或“非政治”性作为其内涵,“文学的内涵由其所抗衡的政治主题的反面而决定”,因而这一时期的种种文学潮流与文学批评,“仍旧处于社会主义现实主义的话语体制当中”,未形成新的自我表述话语方式。直至80年代中期以后,以“诗到语言为止”和“形式革命”为目标的先锋小说和第三代诗歌的出现,“纯文学”的诉求才开始表现出“非政治”的特性:包括以“诗化哲学”批评实践为标识的审美知识谱系,以“转向语言”为标志的文学理论谱系,以及以“重写文学史”为标志的现代文学经典谱系。但尽管如此,贺桂梅认为,以上关于“纯文学”的三大知识谱系,其中的意识形态性并未消除,“而表现在这些认知框架和历史结构所呈现的权力关系”,包括文学/政治、浪漫主义或人道主义式的“主体论”及中国/西方的三大历史认知框架。

作为新文学话语场态构成的“纯文学”观念,深刻地影响着80年代特别是进入90年代以后的当代文学史研究与写作,有研究者认为它与产生于80年代的“文学现代化”观念几乎是支撑后来“重写文学史”的两个中心观念。但要弄清楚到底是怎样影响和支撑的,关键还在于正确认识和把握具体历史语境中的“纯文学”内涵。

五、无所适从的当代文学史叙述经验

回到80年代的当代文学史写作语境,还有一个值得我们关注的问题,就是五六十年代建构起来的文学史叙述模式、积累的叙述经验正在失效。这从70年代末80年代初编写出版的一些当代文学史著作对新时期文学(1976-1979)的隐蔽、含混处理中可以感受到。

“新时期”第一部延续五六十年代“集体编写”(所谓“统编”)模式的中国当代文学史著作,是受教育部委托、由北京师范大学等十院校编写的《中国当代文学史初稿》。不过这部当代文学史著作只写到1979年第四次文代会。“新时期”三年(1976-1979),文艺界的情形大致与政治生活中的思想解放运动同步,一方面批判50年代以来特别是文革时期的左倾文艺思想路线对中国文学发展的危害,重新为文艺“正名”,另一方面为文艺界的冤假错案平反昭雪,特别是为在历次运动中被打倒的文艺工作者、作家恢复名誉。在文学创作领域,则以“伤痕文学”和“反思文学”为代表,在“倾诉”(伤痕文学)和“控诉”(反思文学)中恢复现实主义传统。对于“经历过一场巨大的社会灾难后重新抬头”的这三年文学,虽然带有“新的特点”,但《初稿》编写者与接受者都还勉强能够从社会主义文学角度来看待,即如教材所描述,“新时期的文学,从现实主义传统上说,是建国后十七年社会主义文学的继续和发展”。但贺桂梅认为,80年代文学的新语境,除了文艺政策的调整,还包括对各种“世界文化资源”的吸纳,“其中最突出的是西方‘现代派文艺和以新资源面貌出现的‘五四启蒙思想”。“一方面,当代文学史教材都把当代文学规定为‘社会主义文学,仍旧沿用了50年代后期提出的当代文学概念既定内涵和历史叙述脉络;但另一方面,对于‘新时期文学的肯定,则使得这些文学史必须在强调‘新时期相对于‘十七年和‘文革的创新性的同时,努力地弥合其间的意识形态断裂,十分勉强地把裂隙纵横的文学现象整合于‘社会主义时期的文学这样一个含糊其辞的描述当中。”因此,面对思想解放运动语境下的“新时期文学”,“体例僵硬、内容重复的多本当代文学史教材与繁复多样的新时期文学实践之间呈现出明显的裂缝,使人们对80年代的当代文学史写作表现出普遍的不满。”已有的文学史写作资源,包括文学观念、价值取向、审美指向乃至叙述方式等,都将难以进行满意的描述。造成这种叙述失效的最根本原因,如上所述,在于我们“忽视了‘当代文学是在当代中国特定历史语境中产生的有着自足内涵的概念”。在这种情况下,只有重新建构一种话语方式才能够解决这一难题。

但把新时期初期中国当代文学史叙述的“无能为力”对接于80年代中期以后由先锋小说和第三代诗歌开始的系列文学创作潮流,其实是一种错觉。从近20年出版的文学史著作看,特别是从近十多年来“重返八十年代”的研究成果看,我们会发现这种“失效”和“无所适从”几乎与新时期初期文学史的编写是同步的。这其中最能够说明问题的是对文革后期、70年代末以“新诗潮”和“手抄本小说”为代表的“争议”作品的处理。在90年代末出版的比较有代表性的两部当代文学史著作中,编写者通过借助“隐在的文学”/“‘地下文学”(北大版,洪子诚著),或“潜在写作”“多层面”(复旦版,陈思和主编)等概念术语来把这些作家作品纳入文学史叙述视野。更值得注意的是,对这些文学事实的叙述,他们都已自然地突破了“社会主义文学”的原有理论资源与叙述框架。如北大版的文学史认为“白洋淀诗群”的诗作在内容方面具有对“现实社会秩序”和“专制、暴力”批判的特征,在艺术追求方面,则“由于在心理上和实际生活上的普遍被放逐的感觉”,一些诗人更倾向于普希金等俄罗斯诗人的抒情方式;认为《公开的情书》、《晚霞消失的时候》、《波动》等当时流行的“手抄本小说”,“都涉及原先确立的信仰的虚幻和崩溃,并为小说人物的‘精神叛逆的合法性辩护”,指出面对当时和后来人们的批评和怀疑,这些小说的回答是:“这一代人的‘悲剧生活是不应该被否定、更不是过去的人的经历和思考所能包容和取代的”。这些“命题”,中国进入80年代以后社会思潮和文学创作才开始“广泛涉及”。对新时期文学(1976-1979)的这种“后见之明”式处理,对七八十年代之交编写出版的中国当代文学史来说,几乎是不可想象的。这固然可理解为编写者对这些文学事实的“不知情”,但更大的可能,还是已有的文学史叙述模式面对它们时的“无所适从”。程光炜在一篇“重返80年代”的文学讲稿中曾指出,在80年代文学史形成的过程中,由于早期主要是来自中国作协与中国社科院文学研究所的“主流”批评家掌控着话语权,致使当代“传统”(五六十年代)的文学成规通过稍加改造即“悄悄地进入到‘思想解放的崭新话语谱系中”,并对新时期初期(1976-1979)的文学评判建立起一种似新实旧的成规,如追求与政治生活同步的“大叙述”,止于“揭露”与“呼吁”,不主张过度“暴露”;推崇在歷史认知框架中的“具体叙事”,排斥超前越界的“抽象叙事”;看重“人生”故事的讲述,淡化“人性”善恶的追问,等等。这种情形,导致新时期初期“文学史经典”与“文学经典”处于矛盾甚至分离状态,如《班主任》可以作为“文学正典”堂而皇之地进入文学史叙述视域,而《晚霞消失的时候》一类的作品则只能作为“有争议的作品”,“被置放在比较次要的文学选本中”。程光炜认为这些作品“执意超出社会学的禁忌,而将命运与存在、宗教的终极价值作本质性的‘深度互动”,“太超越具体的历史语境了”。

结语

基于以上的背景,80年代当代文学史编写的变革已成为一种时代的要求。但具体到文学史界,情况似乎要复杂得多。这首先表现为,行进中的文学史编写作品虽然仍在50年代后期建构起来的叙述模式中惯性滑行,但也并不是完全无所作为,即便像比较有代表性的《中国当代文学史初稿》;文学史编写的变革在整个80年代最引人瞩目之处,主要还是表现在观念的变革与理论的倡导上,包括“20世纪中国文学”和“中国新文学整体观”概念的提出,“重写文学史”倡导与论争等等。其次,则是在80年代仍未形成系统的对一些作家作品和文学现象的重新评价,这其中又集中体现在“重写文学史”论争期间对当代作家作品和文学现象的重评。而更多更具影响的“重写文学史”的成果,则是在进入90年代以后。

① 拙文原发于《学术研究》2012年第11期,《中国现代、当代文学研究》2013年第2期全文转载。

② 李泽厚:《回首八十年代(二)》,《南都周刊》2006年试刊号。

③ 周扬1979年在中国社科院纪念“五四”运动60周年的报告中,把肇始于70年代末的思想解放运动称之为20世纪中国的第三次思想解放运动(第一次是“五四”运动,第二次是延安整风运动),指出这次思想解放运动的“中心任务”就是要“彻底破除林彪、‘四人帮制造的现代迷信”,摆脱他们的“新蒙昧主义的束缚”。(周扬:《三次伟大的思想解放运动》,《人民日报》1979年5月7日)。但有论者认为,更能够体现80年代“特质”的却是从1983-1984年开始一直持续到80年代后期之间的“高潮性文化段落”,包括:知识界的“历史反思运动”、“文化热”;文学领域从“反思文学”向“寻根文学”的轉移,“现代派”小说、先锋小说和“现代主义诗群大展”及号称“pass北岛”的新生代诗群的出现;以及其他艺术领域内的诸如“第五代电影”、85美术新潮与现代主义建筑风潮等。这次的文化热潮在当时即被认为是对“五四”新文化运动的继承。与此同时,文化热潮中对“西方”文化资源的输入,“以16-19世纪欧洲启蒙话语作为基调的‘主体论,则延续了70年代后期80年代前期在马克思主义框架内纳入的人道主义话语,从而形成了一种与阶级论相对的关于‘人性、‘主体现代性话语”。如此种种,都给人感觉“五四”式启蒙话语在全面“复归”。文化热潮中这一新启蒙话语,后来被人们用来指称新时期——80年代的特质。(贺桂梅:《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》,北京大学出版社2010年出版,第17页。)不过李泽厚并不太赞同80年代中期的“新启蒙”说法。三十年后,他在回首80年代的访谈中曾这样说道:“……那时中国的问题已不是启蒙的问题,而是要把思想、启蒙进入制度层面、化解为制度的问题。”(李泽厚:《回首八十年代(二)》,《南都周刊》2006年试刊号。)考虑到学界相对普遍的认知与接受状况,本文还是用“新启蒙”这一概念来描述80年代。

④ 张伟栋:《李泽厚与现代文学史的“重写”》,江西人民出版社2012年版,第43页。

⑤ 语出徐友渔。转引自张伟栋《李泽厚与现代文学史的“重写”》,江西人民出版社2012年版,第44页。

⑥⑧⑨ 《李泽厚:我与八十年代》,载2008年12月11日《经济观察报》。

Returning to the Context of Knowledge in the

Writing of Literary Histories in the 1980s

Zeng Lingcun

Abstract: In the 1980s genealogy of knowledge, the editing and writing of literary histories, including the history of contemporary literature, is a proposition that can help the eye pick out the tiny from an ocean of things and that settles the imagination of the new-era world of letters about‘modernityand artistic aesthetics. Historically, of the factors that influenced the writing of literary histories in the 1980s and subsequently, what deserves attention is the ideological and philosophical basis for the objective of‘returning to the May Fourth. Secondly, it is the pluralistic and symbiotic site of new literary discourse, including the remapping of‘people literatureand‘peoples literaturein the field of vision of double variation theory of enlightenment and salvation, the modern Chinese literary studies as promoted overseas by C. T. Hsia, the construction of such theories as‘literary subjectivityand the proposition of such views as a turn inwards for literary studies, and the conception of such things as‘pure literature. In addition, the failure of the narrative mode of contemporary literary history as established in the 1950s and 1960s has also impacted the writing of literary histories, including that of contemporary literary histories, in the 1980s. To sort out the genealogy of knowledge in relation to the writing of literary histories in the 1980s is to return more objectively to the historical situation in order to evaluate the writing of literary history in this period.

Keywords: The 1980s, writing of literary histories, new enlightenment, site of new-era literary discourse, narrative mode of contemporary literary history