以问题探究式教学模式落实时空观念

蒋晓嘉

摘 要:时空观念是历史学科特征,而问题探究式教学可以通过创设具有时空性的问题情境让学生进行思考和探究,对转变教师的教学方式和培养学生问题解决能力都具有重要的作用,是落实时空观念的有效方法之一。

关键词:问题探究式教学模式;时空观念;高中历史

一、对高中历史一轮复习的思考

夯实基础知识、构建知识框架是历史一轮复习的主要目标。一轮复习一方面要强化学生对主干知识的识记,另一方面要引导学生深化认识、丰富思维、提高学科素养与能力。知识的梳理与整合需要学生具有时空观念,因为“任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才能对史事有准确的理解”。但目前不少课堂仍停留在历史事件的时空定点和进程梳理上,要求学生死记硬背历史事件的因果关系,忽视学生能力的培养。问题探究式教学是以“问题解决”为核心,通过创设问题情境,师生共同探讨解决问题等教学活动来突破教学重难点和实现教学目标的教学模式。它能使学生在历史事件之间建立串联,学生在思索、探究中构建时空联系,提高问题分析能力。把时空观念素养放在问题探究式教学中去落实,可以转变只强调识记不注重能力培养的传统教学模式。笔者以一轮复习《英国君主立宪制的建立》一课为例,谈谈如何在问题探究式教学中落实时空观念。

二、创设具有时空关联的问题情境

(1)根据知识时空特征设置主线问题

《英国君主立宪制的建立》一课,教材分为三个子目“光荣革命”、“权利法案”、“责任制内阁的形成”,在“历史纵横”一栏中补充了《大宪章》、议会等知识,主体线索明确,但教材所呈现的历史事件时间较为散乱。在一轮复习中,除了识记三个子目的基础知识,更重要的是理解三者之间的联系,深化对英国民主政治建立过程的理解。英国君主立宪制的建立与完善经历了漫长而复杂的过程,它是各种利益集团之间妥协与斗争的结果,这一过程随着时间的推移而发展,呈现出连续性、渐进性、创新性的特点。要理解这一过程的特点,学生必须要将此过程放在特定的时空中去分析,并以此为主线进行发散性探究,落实主干知识,构建知识网络体系。故笔者将本课的主线问题确定为:英国君主立宪制建立过程有什么特点。

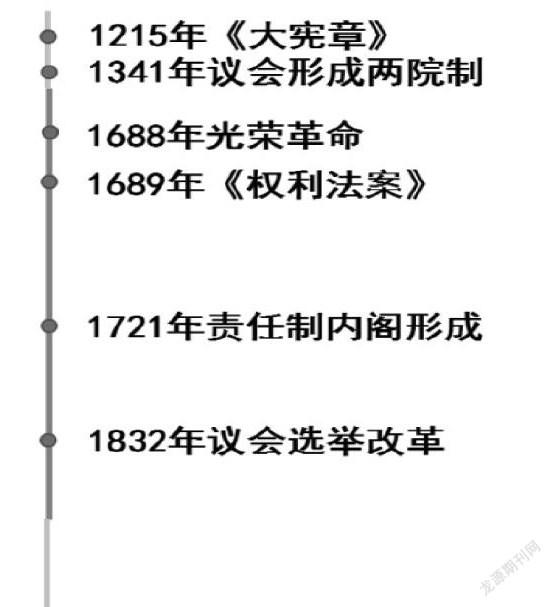

根据主线问题,笔者要求学生课前将《大宪章》、两院制的形成、光荣革命、权力法案、责任制内阁形成等重大事件标注在时间轴上,让学生对重大历史时间的先后顺序具有初步的认识,并要求学生在课堂中注意在时间轴上记下这几件重大历史事件的意义,以备课堂小结时使用。

(2)创设问题情境,构建历史事件的时空关联

问题探究式教学模式以解决问题为核心,问题的创设至关重要。围绕主线问题,创设情境,细化问题,思考问题,小结归纳,反思问题,这一教学过程,有利于培养和促进学生历史学习能力,引发学生探宄知识的欲望,探索历史规律,构建知识体系。

1.问题一:《大宪章》与两院制的作用说明英国具有怎样的政治传统?

要理解英国君主立宪制,必须了解英国的政治传统。在探索《大宪章》、两院制与英国君主立宪制的关系时,笔者给学生提供以下材料:

材料一中世纪的英国国王远远比不上中国皇帝……国王的主要职责是保卫国家,他与各地贵族是相互依赖的封君—封臣关系。贵族在自己领地内独立自主……13世纪初,英王约翰欲将英格兰作为教皇的采邑,这意味着增加更多的捐税,因此引发了大规模的叛乱,王军一败涂地。25名贵族借胜利之机,呈给国王一份文件,这就是《大宪章》。1215年的《大宪章》是贵族为维护自身权利,胁迫国王作出的庄严保证。《大宪章》第61款提出应建立一个常设委员会,监督国王的行为。此后,贵族多次反对国王独裁,内战断断续续。……1314年,议会形成两院制,由贵族组成的上院拥有高级司法权,干预王位继承,参与国家政务;被称为平民院的下院,也逐渐扩大了税收、立法等方面的权利。——任世江《高中历史必修课程专题解析》

学生阅读分析材料不难得出答案。中世纪时英国国王与贵族相互依赖,国王的权力并不如中国皇帝一般至高无上,《大宪章》的出台与两院制的形成,都對王国的权利具有限制作用,由此可见,英国在中世纪时已经有“王在法下”、“王在议会”的政治传统。在此认识基础上,学生能理解教材所述查理一世、詹姆士一世统治时期宣扬的“君权神授”、国王居于法律之上等行为,是违背了英国政治传统,损害了资产阶级与新贵族的利益。这样一来,学生对英国资产阶级革命爆发的原因也有更深入的认识。

2.问题二:光荣革命、《权利法案》与英国的政治传统有什么关系?

英国资产阶级革命从爆发到结束,经历了四十多年时间,期间经历共和国的建立与斯图亚特王朝的复辟,1688年光荣革命的胜利使政局稳定下来,随后颁布的《权利法案》确立起君主立宪制,为了探究这两件历史事件与英国的政治传统联系,笔者选取一道选择题:

选择题一作为一个具有重大历史意义的文件,理应含有某种不同于旧时代的新内容。然而,《权利法案》却并非如此。事实上,议会所获得的立法、财政、监督行政权14世纪时已获得了,议员在议会中的言论自由、不受迫害等权利在15世纪后也已经逐渐得到公认。该内容反映了17世纪英国革命的政治目的是( )

A.为了推翻斯图亚特王朝的统治

B.为资本主义发展扫清障碍

C.为确立新兴资产阶级的统治地位

D.为确定和维护传统之权利与自由

这道选择题主要让学生理解《权利法案》并不是创新之举,而是重申了议会自古就有的权利,重申限制王权的合法性,它将国王的立法权、军权等转移到议会,使国王逐渐处于统而不治的地位。选取的角度注重学生理解历史事件之间的关联性,让学生能从特定的时空中分析英国君主立宪建立是具有连续性的,是尊重历史传统的举措。

3.问题三:国王统而不治地位的形成历程说明了英国君主立宪制建立具有什么特点?

从第二个问题来看,《权利法案》的颁布转移了国王立法、征税等大权,但并没有剥夺国王所有权力,“统而不治”的国王在什么时候形成,笔者选取以下材料让学生分析探究:

材料二“光荣革命”后的国王仍掌控行政大权,议会成为完全主宰尚需时日。1690年3—4月,英国议会《财政法案》将“国王靠自己生活”转变为“国王靠议会生活”;1701年颁布的《王位继承法》旨在通过规定王位继承问题,实现议会对王权的控制。1714年,乔治一世即位,因不通英语,逐渐不出席内阁会议。1721年,下院多数党辉格党领袖、内阁首席大臣兼财政大臣沃波尔取代国王成为内阁首脑。1742年,沃波尔因失去议会的支持而辞职,他这一行为开创了内阁得不到议会信任时必须辞职的先例。1784年小皮特首相遭到议会下院反对时,提请国王解散下院,提前大选,获胜后仍继续任职。他的做法也成为惯例。这样,随着议会、内阁的职能和制度进一步完善,责任内阁制最终形成。经过一个多世纪的变革,国王的行政权力被剥夺净尽,成为“统而不治”的“虚君”。——摘自《英国政治制度史》

学生阅读分析材料得出结论:1689年《权利法案》的颁布转移了国王的立法权等权力,但此时国王依然掌握行政大权,随着责任制内阁的确立,行政大权从国王手中转移至内阁。国王“统而不治”地位的形成经历了一个多世纪的漫长过程,带有渐进性的特点,打破学生认为《权利法案》颁布后国王统而不治的认识。在此基础上,复习责任内阁制的形成,理清国王、首相、内阁大臣、议会的关系与权力。内阁原是为国王服务的,18世纪初期的责任制内阁成为了转移王权的重要机构,它既体现了对传统制度的延续,也是制度的创新。

4.问题四:1832年议会改革对英国的君主立宪制有什么重大意义?

材料三1796年时,120名下院议员是贵族或贵族子孙,占下院总人数的21%,还有数百人与贵族有亲戚关系,或者是在贵族的赞助下当选的,二者加在一起,超过全院人数的70%。——程汉大《文化传统与政治变革》

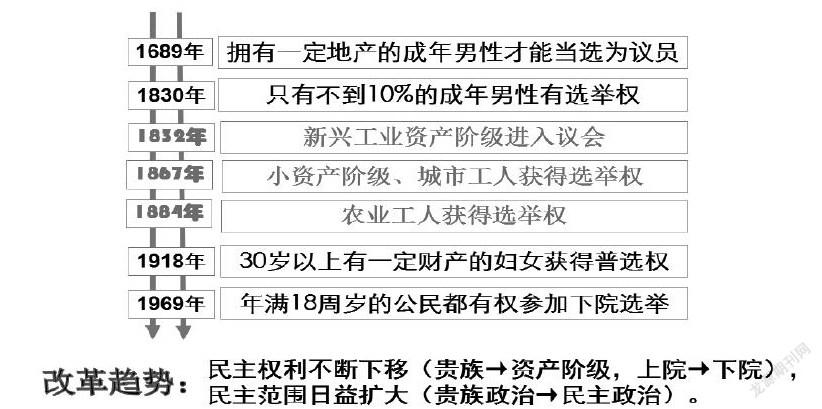

学生通过阅读分析材料了解到光荣革命后的英国依然是贵族政治,民主范围狭小,这是英国各种势力之间的妥协的结果,但随着工业革命的开展,经济发展与政治制度的矛盾越来越突出,工业资产阶级的经济实力的增强,社会地位的提高,他们要求扩大政治权利。1832年的议会改革是工业资产阶级的胜利,它意味着英国由贵族政治逐渐转为民主政治,是贵族政治的逐渐瓦解,英国民主政治向前迈进了一大步。为了让学生能进一步理解英国君主立宪制度建立的渐进性,教师再提供关于选举权问题的几次重大历史事件:

通过这组历史事件,学生明白英国民主政治的进程是艰难的、渐进的,从而理解1832年议会改革对英国民主政治的重大意义。

(3)回归主线问题,小结归纳

问题探究式教学以问题探究为核心,创设问题较多,且课堂中多以口头表述为主,内容较为零散,需要对其进行归纳整理。四个问题探究完成后,教师让学生根据时间轴与笔记思考本节课的主线问题:英国君主立宪制建立过程有什么特点。学生分析:从时间来看,英国民主政治的建立经历了漫长的时间,在此过程中,国王权力逐渐转移到议会、内阁上,政权逐渐从贵族手中转移到资产阶级等平民手中,民主权力不断下移,民主范围日益扩大,所以英国君主立宪制的建立具有渐进性的特点。从历史传统看,英国限制王权的要求在中世纪时已经形成,作为英国政治传统而存在,因此英国《权利法案》的颁布,逐渐让国王处于统而不治的地位是对英国政治传统的尊重,君主立宪制的建立是历史传统的延续。从制度的建立来看,英国君主立宪制它既是传统的延续,也是制度的创新,它使民主范围不断扩大,转变了英国传统的贵族政治格局,责任制内阁的建立,一方面是延续了英国内阁的传统,但责任制内阁与中世纪的内阁有着本质的区别,体现着英国政治创新性的特点。

三、结语

时空观念是历史学科特征,历史的学习必然会涉及到时空观念。问题探究式教学,可以根据历史事件的时空联系,创设问题情境,让学生在解决问题的过程中構建起历史事件的关联系,掌握分析历史的方法。问题探究式教学可以根据课标要求或能力培养要求创设不同的问题情境,具有较大的灵活性,将其应用于高中历史课堂,不仅能够培养学生的探索能力和创新能力,也有利于营造更为和谐、轻松的师生关系以及活跃历史课堂的学习氛围。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部制定:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,人民教育出版社,2017年,第3页。

本文为广州市增城区教育科学“十三五”规划2017年度课题“问题探究式教学模式在高中历史课堂中的应用与研究”(课题编号)zc2017006)的阶段性成果。