我国教育产业在基础教育教学中如何培养儿童做经济学中的“理性人”

申芳

【摘 要】经济全球化的到来,使公民的日常生活和经济活动息息相关,儿童和经济活动打交道的现象也越来越普遍。欧美国家,小学一年级就开始接触经济学,甚至设置了系统的经济学课程;但中国教育还认为经济学太“高大上”,直到高中阶段才有经济学的学科概念,中国儿童更是缺乏经济学的启蒙。本文借鉴国外经验,根据儿童认知发展理论,重点论述在小学启蒙教学中培养儿童做“理性人”,提高儿童在实际生活中的理财意识和能力,使儿童理性看待经济世界。

【关键词】儿童认知;启蒙教育;体验式学习;教育方法创新

经济学里,“合乎理性的人”的假设通常简称为“理性人”。理性是人对在经济社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一个一般性的抽象。OECD(经济合作和发展组织)大力推广财经教育,并将财经素养这一概念推广至全球范围,他们同时指出,让一代人最大范围地接受财经教育,最有效、最公平的方式就是将财经教育纳入正规学校教育之中。①“君子喻于益,小人喻于利”,中国儿童在儒家思想的影响下重义轻财;另外,学校德育经常强调社会主义价值观和集体主义思想,集体利益高于个人利益;基于此,从哪些方面着手,才能保证在小学教学中既肯定社会主义价值观,又提升了儿童财商素养,使儿童学会以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济利益,从而蜕变成“理性人”呢?本文重点从启蒙教育、体验式学习和能力培养三方面着手,进行论述。

一、儿童“理性人”的启蒙教育

皮亚杰的认知发展理论,大多以儿童经济学认知随其年龄增加而不断深化这一假设展开②。berty和bobi在研究中发现,儿童的经济认知水平是社会经济,文化,环境综合因素影响的结果。关于概念的认知,3至12岁的儿童从概念的前运算阶段,发展到概念的直觉水平,再到概念的具体运算阶段,所以尚未形成概念的形式的他们理解不了那些抽象的概念。但心理学家韦尔曼(Wellman)和格尔曼(Gellman)(1998)指出儿童可以自觉构建一种内部理论,用以对周围事物进行解释。当他们的内部理论与现实世界产生矛盾便会催生出新的理论,进而推动儿童认知的一步步发展③。儿童的内部理论决定了他们各自的思维差异,而构成内部理论的便是常识性的特定领域相关知识④。因而获得这些特定领域知识对于儿童认知发展具有重大意义。所以启蒙教学可将抽象的概念化为儿童喜欢听的故事,或者把问题渗透到他们所熟悉的情境去探讨。例如在“理性人”的启蒙教育中,不是告诉学生概念,而是通过经济学家、医生和牧师打高尔夫的故事,启迪学生做“理性人”。同样为了解释经济学中“效用”这个概念,我们可以走进孩子的生活“如果孩子有100元,你会怎么花?”每个人花钱的方式不同,但同样都会将100元发挥到最能满足自己欲望的程度。潜移默化中,明白如何使效用最大化。

二、儿童“理性人”的体验式学习

针对年龄在4:6到11:6的儿童,Anselm Strauss做了关于儿童對不同经济角色的理解以及对不同经济角色在交易中的关系的理解的研究。根据他的儿童认知发展研究,我们把经济学中“理性人”的体验式学习分为九个阶段。

第一个阶段(4:6-5:11)采编诗歌或童谣,使儿童在传唱歌曲时知道金钱可以实现交易。讲述名人故事,理解生活中需要用钱来换得衣食住行的舒适。

第二个阶段(6:0-6:8)班级管理中,根据人民币的额度,采购儿童学具纸币作为班币,每日班级量化管理加分时,发放对应数量的班币,让学生在情境中习得币值大小及购买力。

第三个阶段(5:9-7:2)在学校举办跳蚤市场,可鼓励儿童从家里带物品到学校,理解生产商的辛苦和盈利的目的。班级分为不同的小组,在跳蚤市场售卖时,选一个同学做店主,统一管理商品,每一个带物品来学校的小朋友既是生产商也是店员,同学之间互相买卖时,自动产生消费者。通过这些活动让学生明白经济活动中,各个主体的角色。

第四个阶段(6:0-6:11)跳蚤市场中,采访那些自己制作商品的同学,理解店主也是需要钱去购买材料的。同学之间可帮忙宣传或售卖,然后进行分红,理解生产商付给雇员工资。

第五个阶段第六个阶段(7:5-8:9)跳蚤市场进行时,可设置信用平台,借款给没带钱或钱不够的同学。还款时,不仅需要还本金,还需要付利息(如多写一份购物记录或做一遍广播操等),使学生对信用卡有初步认识。

第七个阶段(6:8-10:6)跳蚤市场活动时,不再进行一对一的买卖,而是班级整体把商品交付给选出的店主,其它同学分工做店员或宣传员,一起销售所有物品。这样儿童就可以对店主和店员角色有更清晰的认识。

第八个阶段(8:4-11:0)为了让学生理解到店主通过商品的进价和卖家差盈利。选择几款学生常用的学习用品。周末,学校可动员家长参与学生活动。班级男生由家长带领去走访文具零售店,调查零售价格。班级女生由家长带领去走访文具批发城,调查文具批发价格。

第九个阶段(8:4=11:0)在校园里评选“火眼金睛”消费者,讲述你曾经是用什么方法发现商品有问题的,让儿童意识到店主有时候也会有欺骗行为,理性消费。

三、儿童“理性人”的教育方法创新

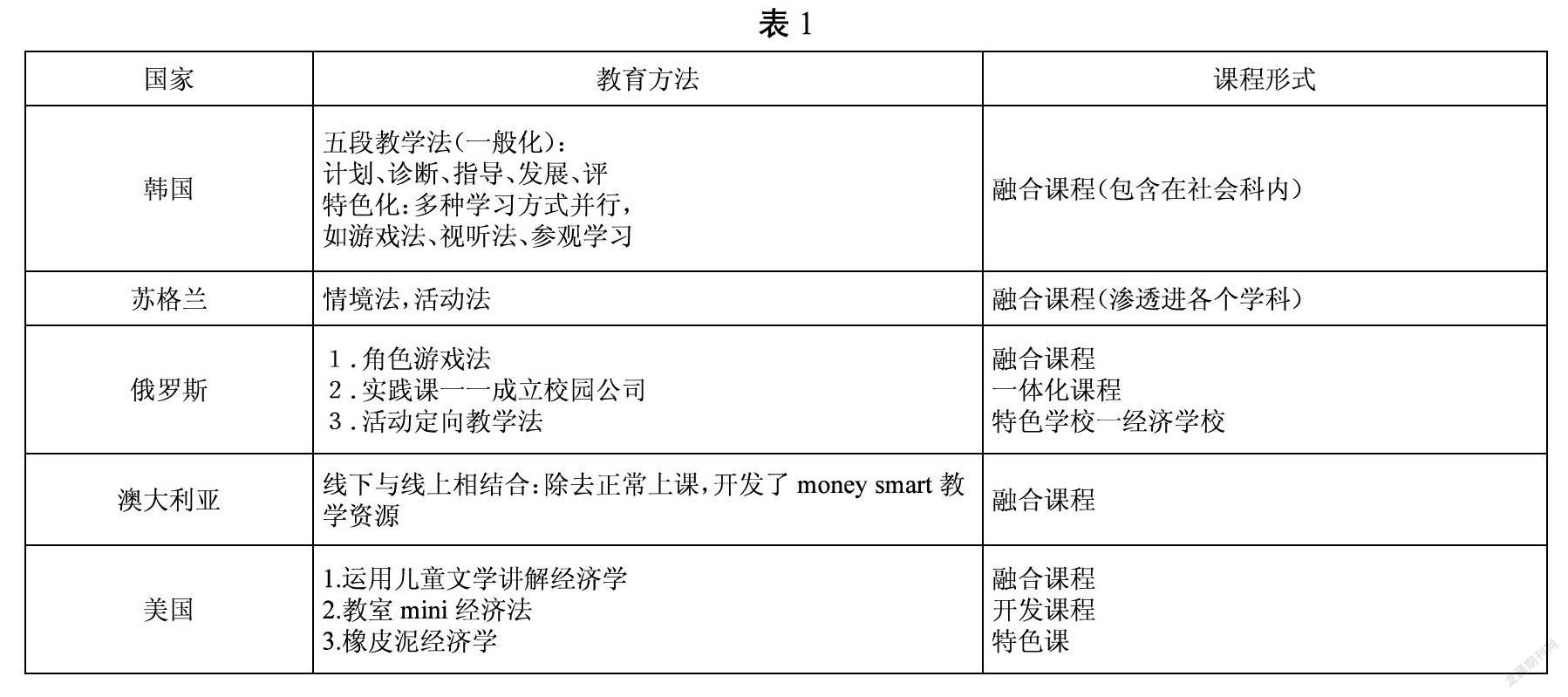

国外各国教学方法与形式总结⑤ (见表1)

教学时,结合我国教育现状可根据儿童的身心发展规律,采用活动法和角色游戏法,激发儿童学习参与的积极性。儿童时期是碎片化的记忆,所以我们可借鉴美国创设的具有本国特色的儿童文学经济学教学方法培养教师,给予学校老师的能力建设,提高老师的教学能力。学区可根据教育安排,每周给老师们提供“理性人课表课程”,以及建立虚拟市场,在校园里营造虚拟的银行、超市、电影院、邮局等学习环境,让孩子们在体验中模拟角色和分工,尝试将所学的知识和技能应用于日常生活和学习,在他们所拥有的有限资源中学会选择,做经济活动中的“理性人”,提高财商能力。

日常生活中,市场这只看不见的手每天影响着儿童的生活。当孩子们沉浸在玩耍的快乐时,在面对儿童提出的种种问题时,若老师也不知道如何解释和管理,只是简单地加以阻止,或者装着看不见,就丧失了培养孩子们经济学思维的机会。若重视儿童的困惑,把它们当作儿童学习的机会;孩子们对哪些问题感兴趣,就可以组织他们分成合作小组,深入进行研究和分析,剖析现象背后的本质。例如6月份北京市一所小学举办了集市活动,可当活动进行一半时,一个班级的孩子突然哭了,原来他发现自己所在的班级摊位在角落里,虽然他们班级的商品物美价廉,但是没有人愿意走到角落里来,他认为这样影响了买卖活动。孩子们在沮丧的时候,大家也开始认真考虑地理位置是否会影响他们的销量。在这个问题的启发下,他们列举了几个可能影响销量的因素:地理位置是否优越、海报设计是否优美、叫卖的同学人际关系是否良好、商品是否是大家想要的。经过分工,他们组成了不同的小组,分别考察每个因素对销量的影响,孩子们兴趣盎然,兴高采烈的进行汇总分析。

在这次分工学习探究中,学生们需要去了解现象背后的因果关系,换句话说,需要从表象看到背后的那个影响现实的规律,这个探究的过程就是孩子们发现和培养他们的经济学思维的过程。校园集市可以提供的探究议题有很多。创意集市是学习的开始,孩子们在体验的过程中产生疑问,开始提出真正的问题,这正好是研究性学习的最好的素材,也是真正的学习开始的良机。

不仅仅是校园集市这样的大型活动可以让学生产生思考的问题,在他们的日常生活中同样有着大量的经济学现象值得他们去思考,去探究,去发现现象背后的原因。

因此,孩子的经济学思维不在于他们学到了多少经济学知识,而在于如何培养他们在日常生活中的思考问题的方式,这些思维方式有的与纷繁复杂的市场经济现象有关,有的就在于每天的日常生活之中,在于他们穿衣吃饭、写作业、自由玩耍等等不经意的行为上。

愿意为了购买一个心仪的遥控汽车而每周存下一部分零花钱的孩子,他的自控能力会让他在未来追求更为远大的梦想时获益良多;一个坚持每天记账的孩子,这个记账的行为会让他/她产生强大的自律的力量;一个明白自己想要成为什么样的人,明白自己的兴趣爱好的孩子,更容易管理好自己的时间,制订出明晰的目标和计划,更容易去追求到属于自己的梦想……

孩子的经济学思维的培养需要我们成人投入更多的时间去思考去琢磨盡早有意识地去培养,而不只是让孩子在无意中习得。从日常的生活起居,到零花钱的管理,到逛商店时的讨论,再到给孩子一笔预算让他自己去制订游玩迪斯尼乐园的计划,进而让孩子研究商场里某个商铺为什么会倒闭,让孩子去参加虚拟的集市,甚至真实的市场上去创业,这些都是我们培育孩子经济学思维的方法。

方法可以多种多样,关键在于我们要有培养孩子经济学思维的观念,要有这个念想,并且愿意为此付出我们的时间精力去发现和引发我们孩子身上无穷无尽的潜能宝藏。

四、培养儿童做“理性人”的意义

经济活动中,人们为什么要选择做“理性人”?因为资源是有限的,富有稀缺性。哪怕是富裕如比尔盖茨这样的人,也同样面临稀缺性这个人类的难题。近期,年长的巴菲特都"返老还童",推出一部以自己为原型的动画片《巴菲特神秘俱乐部》,对儿童进行“理性人”的启蒙教育。当今世界,风云变幻,若只是依靠直觉简简单单地判断事情,已越来越不可靠。但是若养成经济学思维,人们就能回归理性,完成更合理的选择。成为“理性人”,让孩子获得认识世界的一种全新思维方式,学会利用经济学原理解决日常问题,培养理性思维、决策力、团队协作意识与企业家精神,为未来急速变化的全球化做准备,亦是提升领导力不可或缺的知识储备。

参考文献:

[1]刘敏.OECD.全球财经教育的第一推动者[J].上海教育,2014(02):20-23.

[2]毛妮娜.3-6岁儿童对经济学知识理解的发展研究[D].华东师范大学,2007.

[3]北京师范大学经济与资源研究管理所.2005中国市场经济发展报告[M].中国商务出版社,2005.

[4]常星星,段钊.基于儿童认知理论的小学生财经素养教育研究[J].华中师范大学学报.2017.