藕花洲民间故事三则

刘大年 刘庆炜

在各大地图上搜索“藕花洲”,你会发现,全国范围内,目前只搜得出一个地方叫“藕花洲”。这个地方就在四川的长宁县,紧邻蜀南竹海。关于这个地名,是有出处的。清朝道光年间,在竹海龙吟山脉的北麓,有一座庭院建筑,先为别墅,后为书院,成了远近文人骚客经常雅聚的场地,主客除谈经论道,吟诗作赋,还收徒讲学。该庭院地处一小丘上,亭台楼榭井然布列,周围水田环绕,东面一砖石砌就的拱桥连接外界。水中种以荷藕,荷叶伸展、藕花绽放时节,小丘若荷藕淀中之小洲,颇饶池榭之胜,故取名藕花洲。创建藕花洲书院的是一个叫刘春生的当地名士。刘春生(1770年一1833年),字蘭榖,号香亭,太学生,道光帝诏举孝廉方正,四川长宁人,藕花洲文化的开创者。其工于诗著,著有个人文集《香亭笔录》《鹪鹩集》,編有《长宁县志补》。刘春生好读书,好交友,常常以文会友。周边文人墨客、名流雅士对刘春生为人极为赞赏,对其创建的藕花洲书院也情有独钟,常常到藕花洲聚会、讲学,因此,在藕花洲这个地方产生了大量的诗文,后被人编为《藕花洲唱和集》流传于世。藕花洲的人与景、诗与酒、精神与传承,共同形成了一种具有地方特点的藕花洲文化。今收集整理藕花洲民间故事三则,以飨读者。

翰林孔目刘昌亨与翰林府的传说

“翰林府”在长宁县桃坪乡新坪村七组,小地名桂溪桥,虽已破败,但依稀仍可看出些规模。《长宁年鉴》(2008年版)曾记载:“翰林府:位于蜀南竹海龙吟寺山下桂溪畔,相传明清年间刘姓后生高中后,受翰林,朝廷拨款修建翰林府,并赠匾额‘海阔天空’。另一匾额为甲戌翰林赵增荣题赠‘克迪前光’。”

该翰林府历来备受争议,有人说翰林府的翰林是真有其人,有人说翰林其人不存在,翰林府是假的。

先讲一个曾经在当地听过的传说:

咸丰年间,长宁县令朱拱塔(音),听说下远乡(今桃坪乡)有一座翰林府,搬鳌坐脊,规模宏大。县令打听翰林其人是谁,却又打听不出名堂,不觉心生怀疑,莫非有人胆敢建房以假乱真来冒充翰林府?这可是犯上的大罪!于是,朱县令决定亲自前往调查。

今天的有钱人,即使修建一座山寨的天安门城楼,也谈不上有罪。可是在当时,没有功名的老百姓,哪怕是大户人家,富甲一方,也不敢在住宅上随便僭越。据说,当时,考中秀才的人,才有权利在修房子的时候让自己的房檐高出普通百姓房檐三寸,这就是所谓的“光耀门楣”。至于在屋顶上搬鳌坐脊,那是有贡生、举人等功名的人家才可以干的。而能称翰林府的,那必定是要翰林院有人,否则就是犯僭越之罪了。

话说朱县令坐轿直奔翰林府来,官轿未到,消息早已传到翰林府主人刘家。听说县太爷要来兴师问罪,刘府一家上下也慌了神。毕竟,刘氏门中的翰林并非殿前考学而入,职务也非翰林学士、翰林编修、翰林检讨等常人理解中的翰林,而是翰林院的一个小小事务官——翰林孔目(大概是保管图书、奏章、账目的管理员)。更让人着急的是,此时,翰林孔目早已离世多年,所留遗物少之又少,时过境迁,关于翰林孔目的来龙去脉,早已不再被人关注,翰林孔目的遗孀虽还在世,但年岁已高,能否把事情说清楚道明白,还真是没个准。

眼看朱县令已到门外,刘家人将县令恭迎进门。县令昂首挺胸,大摇大摆穿过朝门,径直走向堂屋,可他刚迈进一只腿,就愣住了,他惊讶地发现,一个老妇人身着貂褂朝服,胸佩朝珠,正襟危坐在堂屋正中,正严厉地盯着自己。朱县令一见老妇人这般打扮,赶紧跪地磕头,连声说道:“卑职朱拱塔拜见夫人,给夫人请安!”

这老妇人正是翰林孔目的夫人胡氏,见朱县令已被震住,便缓和辞色,与朱县令客套一番。朱县令匆忙告退,打道回府。原来,清朝的官员服饰制度非常严格,五品以上官员才能佩戴朝珠,三品以上才能穿着貂褂。然而,这个服饰制度在翰林院却例外,皇帝对翰林院供职的臣子,不论品级,往往给予特殊待遇,赐予朝珠和貂裘官服,以示特别恩宠。七品县令见到老妇人如此派头的朝服,自然不敢造次,只能恭敬有加,小心告退。

传说归传说。那么,翰林府究竟是不是真的翰林府?关键点就在翰林孔目官算不算翰林?可不可以叫成翰林?这个还无法找到准确的答案,有待专业人士解答。话说回来,对于普通老百姓来说,能进入翰林院工作,已经是很了不起的事了,管他是什么职务,管他当初是怎么进去的,反正这个人在翰林院做事,就叫翰林呗,于是,原本这个还有些争议的翰林府,就成了《长宁年鉴》上言之凿凿的翰林府了。

这个翰林孔目官,不是别人,正是藕花洲主人刘春生的大儿子,名叫刘昌亨,字尔嘉,号庆峰,嘉庆八年(1803年)生。刘昌亨自幼聪颖好学,饱读诗书,其才华过人,深得父亲欢心。道光元年(1821年),皇帝即位伊始,颁诏各地举孝廉,刘春生以其德才兼备,被举为孝廉。朝廷正是用人之际,被举为孝廉的均一一授官,可是,刘春生却拒不为官,在家乡创办藕花洲书院,过闲情逸致的日子。藕花洲山美水美人更美,刘春生乐于与文人雅士交朋友,一时名流云集,声名远播。至今还有传闻,说是在某一年某一级别的科考中出现了以藕花洲为题的考题。道光三年前后,刘春生再次收到朝廷当事者的征书,期望他人职为朝廷效力,刘春生以年老体衰为由推辞,同时又深感皇恩浩荡,却之不恭,于是把在国子监读书的长子刘昌亨向朝廷举荐。

刘昌亨就读的是当时的国家最高学府国子监,身份是监生,又叫太学生。绝大多数情况下,被地方上评为优秀秀才(贡生)的,才能进入国子监学习。但是,尽管太学生就读于最高学府,如果不再参加科举考试,即使人仕为官,也只能担任一些不起眼的小角色。刘昌亨并不例外,被授予的是翰林院孔目官,主要负责图书、奏章的保管差事,属于未人流的低级事务官。虽然是杂役角色,但常与文书、奏章打交道,自然有近水楼台之优势,人脉得以拓展,能力快速提升,被提拔的机会也比较多。道光六年,刘昌亨果然被提拔外放,职授山东衍圣公府(即孔府)齎奏官(六品)。可惜天妒英才,刘昌亨赴任当年就英年早逝,终年不到24岁。

至于《长宁年鉴》所载“朝廷拨款修建翰林府并赠匾额‘海阔天空”,是不大符合事实的。朝廷是否拨了款修建翰林府,无法考证,停留于传说。在清朝制度中,似乎也没有拨款给臣子修建府院的规定。再者,翰林院的一个小小职员,就算受皇帝恩宠,也不至于赏他银子去修建老宅吧。其实,刘氏家底殷实,有修建藕花洲别墅的实力,自然也有修建一座翰林府的实力。不过,另一个线索也许能说明朝廷给刘府拨过银两。在清朝的制度中,确确实实有一个主要针对民间百姓的旌表制度,这个旌表制度,就是朝廷对所谓的义夫、节妇、孝子、贤人、隐逸以及累世同居等进行奖赏,往往由地方申报朝廷,获准后赐以匾额,或由官府,或拨款由自家建立牌坊,以彰显其名声气节。人们说的“贞节牌坊”,就属于其中一种。查阅有关资料,前面说的翰林孔目夫人胡氏,正是一个在“节孝”方面受到旌表的人。可以推测,胡氏因为“旌表节孝,奉旨建坊”,所以按例获得一定拨款用于修建牌坊。在当时来说,官方为刘胡氏修建牌坊,也算得是一个能够远近流传的谈资。传着传着,很容易就把翰林府的修建与朝廷拨款挂上钩了。

至于刘胡氏的牌坊建在哪儿,有人说就在相岭老街,还有待考证。

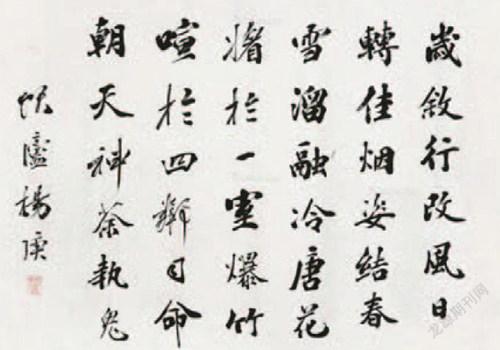

翰林府的木匾,都是有落款的,与朝廷赏赐没有关系。“海阔天空”匾,落款为“杨庚赠”,杨庚是刘春生好友,藕花洲书院的座上宾,江安人,嘉庆癸酉年(1813)举人,其诗文书法俱佳,嘉庆年间主讲长宁县学,著有《星山诗草》,撰有《长宁县志》(嘉庆版),官至黄州府知府。

“克迪前光”匾,落款为“甲戌翰林赵增荣赠”,这块匾是翰林府遭遇石达开焚毁后,刘氏家族重建翰林府时,有姻亲关系的赵增荣(疑为刘春生的曾外孙)题写的。赵增荣是宜宾县(今叙州区)赵场人,同治甲戌年(1874)进士,时任翰林院庶吉士,后来官至南安府知府。翰林院庶吉士是多大的官呢?为什么题送一块匾牌就让老百姓津津乐道?这里说一个人,就大概能明白了。当年乾隆皇帝身边的纪晓岚,考上进士后,就是授予翰林院庶吉士的,虽然只是官从七品,可是升迁机会多,前途不可限量。本则故事的主角刘昌亨,从未人流的孔目官,能迅速升到六品,就是一个先例了。

遗憾的是,两块木匾前些年散落在附近村民家中,用来作为牛栏猪圈的隔断,后来被外地文物贩子低价买走,具体下落不明。

老罗与藕花洲书院的故事

万岭山下的围村坝,有个人叫罗明义,十二岁时父母双亡。眼看食不果腹,日子无以为继,幸得坝中乡亲照料,方才勉强度日。后来,藕花洲书院主人刘春生又将他召人书院,免费教其学习。几年后,罗明义不愿再接受乡邻帮助,决定自食其力,立志要勤俭发家。弃学后,他在相公岭码头帮过下重庆的生意帮,撑过到自贡的竹筏子,挑过翻峦权的云南担子。由于人机灵,体力好,又肯干,帮谁谁喜欢。

挑盐巴上云南,别人挑一百斤,他挑一百二。吃饭时,他饭量大,总是抢在最前头吃第一碗,等到一群人都吃上时,他的碗已空了,又去接了一碗。结账时,饭店老板点空碗算钱,他就只算了一碗,每每如此,靠小聪明省了不少饭钱。

如此精明节俭,罗明义很快就积攒了钱,付了顶首,租了田栽,娶妻生子。为了节俭发家,他定了一条规矩:

“我家以煮黄豆做菜,用小竹筒盛菜,夹菜时只准‘骑马夹’。”所谓“骑马夹”,就是夹菜时筷子竖着,以几乎垂直于桌面的方式去夹菜,由于夹的菜是黄豆,用“骑马夹”夹菜,每次能夹到的黄豆非常少,以此方法来限制一家人菜量。相对于“骑马夹”,一般人吃黄豆是“抬轿夹”,即把黄豆盛在盘子里,筷子平端着伸盘中去“抬”豆。两相对比,罗明义的家规,可谓是吝啬到家了。

立志要勤俭发家的罗明义,的确很快就发了家。成家几年后,就开始买地,年年买地,买的地一年比一年多。如此20年,罗明义竟成了乡里屈指可数的大地主,家里殷实起来。但他仍然亲自参加劳作,一年到头都在田间地头苦干。常年辛劳的他看起来明显比同龄人老,人们都喊他老罗,当然,还有人私底下喊他老抠、吝啬鬼。

又是一年的阳春三月,风和日丽,老罗领着一群伙计正栽秧,大道上出现了一个衣着华丽、骑马扬鞭的富家子弟,一群人吆五喝六地簇拥着这个高富帅,飞鹰走狗,尘土飞扬,甚是壮观!喧闹随着快马疾驰而过,老罗仍在低着头不停地栽秧,待人声消退,他才微微伸着脑壳问伙计:“这是哪家公哥?”伙计们哄堂大笑,笑得腰都直不起来,“谁呀,那不是你的少爷吗?正春猎呢。”

中午,老罗一回到家就改了吃菜的规矩:“从今日起,我家吃黄豆不再骑马夹,一律抬桥夹。”老罗没有再和伙计们一起栽秧,倒头睡了三天三夜。而后,老罗到藕花洲书院拜访了老师刘春生,长谈多日才归。

不久,老罗买来原料,请来工人,在坝子中间大道旁修了一个宽宽大大的凉亭,凉亭后修了三间房,供远近行人打尖休息,完工那天,老罗请了乡邻,摆了几桌酒席,向大家宣布说:“从今以后,我再也不买地了。”

邻居们喝着美酒,吃着美味,欣赏着新修的凉亭,忽然有一人说:“老罗做了这么一件大善事,这白生生的几根大柱子,应该题写点什么吧?”老罗扫视一下全场,毕恭毕敬地对老师刘春生说:“还是您老来题点什么吧。”刘春生也看了看众乡邻,说道:“年轻人才思敏捷,先让他们来。”此中刘大秀才半生景遇不佳,正有怨气要发,于是叫人备了笔墨,在一根柱子上写道:

“酒是穿肠毒药,色是毒蛇猛蝎,财是害人诱饵,气如猛虎下山。”其弟刘四少爷正秀才及弟,新近洞房花烛,积极准备乡试,见后大叫:“怎是如此,不对,不对!”提笔在另一根柱子上一挥而就:“天下无酒不成席,世上无色人绝迹,无财谁会早早起,无气英雄何处觅。”刘春生摸摸胡子,笑了笑,接过笔,不紧不慢地写道:

“酒多不醉贤君子,见色不迷大丈夫,见财不贪实豪杰,大气能忍真英雄。”

次日,老罗带着儿子,来到藕花洲书院,把儿子交给书院,令其学好戒恶。老罗还拿出一张三十担的地契,捐给书院作为学田,以资助乡邻中有困难的学生。

老罗像变了一个人,不再吝啬,乐于行善布施,热心公益。他常在凉亭烧茶待客,与来往路人交谈闲聊,遇到有难处的远近乡邻,总是积极帮助,给人排忧解难。渐渐的,没有人再称老罗为吝啬鬼了。人们在谈及藕花洲书院里读出来的学生时都会说,老罗也是藕花洲书院出来的很有出息的一个。

举人刘发萃的故事

秋季一个阴雨密布,细雨纷飞的傍晚,一个粗壮的光头大汉敲开了刘四举人的大门,男主是凉天山的主持僧人五通和尚,因奸情杀了人,正被通缉,因而带着一大包银子来,要举人帮他打点,开脱罪责,或者帮助窝藏,找条生路也可。

举人刘发萃,年方四十,地方名仕,家资颇丰,社交也广。若说帮这点忙,就当时世风而言,可谓举手之劳,但毕竟是助恶,贤者不为。

举人想了想,叫佣人备办酒食,把和尚安置好,暗叫一家丁极速赶去县衙。天明,和尚还在梦中,捕快已到。

时值秋后,即判立斩。举人因此而升为议政大夫。若干年后,举人去世,其亲生儿子刘详粟,是举人四十后,二房夫人所生,其母从小宠爱,其性情骄逸,挥金如土,家境日下,人称败家子刘八少爷。

其时川剧正兴,相公岭方家祠堂内戏楼日日排演,很是热闹。有地方文士与戏帮联合编排了一幕川剧,名叫《占凉天》。其剧情是:和尚与举人相识相交,后因奸情杀人,求助举人,举人检送和尚,吞了银子,和尚被斬,阴魂不散,飘到了举人家,正遇二夫人分娩,因此投生报仇,立败其家。因编导和演员都很优秀,故事情节曲折动人,上演之后影响很大。刘家觉得此剧情辱没先人,歪曲事实,找人理论,对方则说“本故事纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。”多次座谈无果。最后由县衙出面,据证调解,该剧停演。