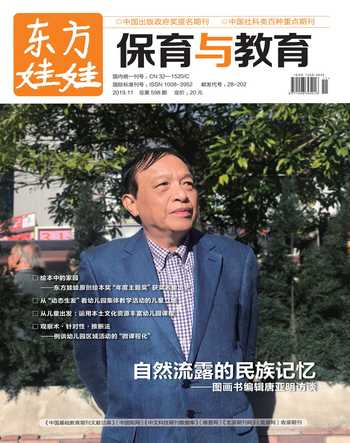

自然流露的民族记忆

李丹蕾

记者:唐老师,很荣幸能和您面对面交流。大家都知道您在图画书领域奋斗了三十多年,是资深的编辑、 翻译和作家。您不仅是日本出版界第一个外籍正式社员,后来还成为福音馆的主编,我们对此深感钦佩。请问您如何看待中国的儿童文学和原创图画书?

唐老师:中国是我的祖国,在不少领域和国际水平越来越接近;但是中国的儿童图书和国外相差数十年。38年前我陪松居直在中国考察,他悄悄跟我说,我真没想到中国的儿童图书这么落后。他那时是第一次来中国,心里想着中国有五千年的文明,有那么多优秀的文学、绘画,儿童图书一定也不会差,没想到在书店里一翻,大吃一惊。

中国历史悠久,但有个根深蒂固的思想:儿童是大人的附属品,孩子应尽早开始学大人的东西,如《千字文》《三字经》《唐诗三百首》等,其目的是教育、教化。

这和后来西方做儿童书的理念是完全不同的。

1984年,陈伯吹老先生支持我们在日本办了一个“20世纪20年代世界儿童图书”展览,那时候我们得知中国在20世纪20年代就已经有了创办于上海的《小朋友》杂志,因为当时的上海已经是一个国际化大都市, 受欧美的影响非常大。到了30年代,日本侵略中国,一下子把中国刚刚萌芽的儿童图书打掉了。50年代末到 60年代初,中国接受了苏联和东欧的一些好的图画书和动画片的影响,有了《三毛流浪记》《宝葫芦的秘密》 等优秀作品,那是中国儿童文学的一个黄金时代。

然而,80年代改革开放以后,外国的各种良莠不齐的东西一下子全进来了,唯独图画书不多。为什么?其实就三句话:第一,太贵。当年大家手头还不宽裕,买不起;第二,字少, 认为字那么少,看上去不值;第三,没用,觉得图画书基本没有功能性作用。这些造成中国长久以来没有图画书市场。其实,早在 80 年代后期,为了发展中国图画书,我们想过很多办法,比如创办“小松树奖”,培训中国编辑等。当时蔡皋在湖南少儿社工作,她特别想把图画书介绍给中国的孩子,就自己编了一些,然而卖不出去。这说明,图画书发展完全是跟经济条件连在一起的。我们当年做得太早,收效不大。分析各国历史,其实一样,日本也是经济发展起来后, 图画书才发展起来的。韩国图画书真正发展起来是到了90年代。中国的图画书到了21世纪以后才开始动起来,也就是最近十年刚开始有了真正的市场。尽管如此,这十年也以引进为主,原创很少。

记者:如您所说,中国图画书已经发展了十几年,在这个阶段里,有没有哪些原创图画书您觉得比较好,或者是存在哪些您觉得比较明显的问题,可以谈谈吗?

唐老师:我觉得目前来说,最大的问题就是观念问题。大人在上、儿童在下,大人要教育儿童,这种观念一定要改变。当然,儿童图书要传达大人的信息和希望,比如说希望孩子成为一个好人,希望孩子将来成功。这也是一种教育,但应该潜移默化,不可这么直白功利。如果书特别有趣,不用你说,孩子一定想看。如果孩子觉得学习有趣,就算不催,他也会去学习。中国现在的基本姿态还是在教育孩子,比较功利。尤其是卖书,没有卖点,你就卖不出去。光说这本书里是小猫小狗的小幸福不行,非要说读了这书孩子就学会了什么东西才行。中国有这么多好的作家、画家,现在年轻画家甚至在大学里都有图画书工作室,这在别的国家是没有的。中国缺的就是观念的改变。首先是做书人的观念要变;其次是家长的观念要变,家长要接受“图画书不是教科书” 的概念,要受教育可以到学校去受教育,可以进行别的形式的教育,不一定通过图画书来教育。

观念转变是第一步,还要好好研究儿童。研究儿童才知道什么好、 什么不好。关于这点松居直说了很多,他说大人要多想想自己的小时候,这样才能对孩子的心愿感同身受。当然,儿童永远不立志,永远只贪图玩乐也不行。但图画书主要是学前读物,到小学大部分孩子就渐渐转向文字书了。在幼儿时期,应该让孩子得到充分的欢乐,得到大人的爱。图画书是大人读给孩子听的:把孩子抱在膝盖上,让他感觉到家长的体温,用父母的声音读给他听,而不是电视的声音、手机的声音。 这样,孩子才会感到一种安心、一种幸福,这对孩子的成长非常重要,比简单学几个英文单词、学几句古诗重要得多。他将来长大了,可以学各种各样的知识,但就在这个年龄段,千万不要把所有的东西都塞进图画书里。

第二个问题就是缺少真正懂图画书的编辑。这是最大的问题之一。在中国,有很多很好的作家和画家,为什么却很少有好的作品?因为很多编辑从小没读过图画书,没有接受过这个熏陶,缺乏对图画书的深刻理解。我们的图画书发展时间不长,编辑确实缺乏做图画书的经验。

第三个比较大的问题是,有些画家和作家,在他们的思维中,不太想孩子的事情。他们写书作画,不是为了孩子,而是过分强调个人的风格,这忽略了图画书是儿童读物的本质。

第四个问题是出版社的急功近利。日本出版社有的时候做一本书需要3、4年甚至4、5年。而我们追求“短平快”,恨不得一年做出很多套。在日本,松居直经常说,你们千万不要做畅销书,畅销书基本是短命的。儿童书就要长销,一本好书,哪怕用5年做出来,但是可以卖30年。

最后还有一个巨大障碍,就是图书折扣。在日本新书是不打折的,并且用制度保障出版社和作家、画家的权益。现在我们的新书在网上拼命打折,网店之间还要竞争,这样,实体书店就越来越不景气,久而久之,出版社的收益越来越小,作者的收益也越来越小,恶性循环下去,就没有办法做出好东西来了。应该给出版界立法,图书不能随意打折;旧书可以,二手书可以,但是新书一定不行。疯狂的折扣最终只能导致出版社追求“短平快”的发展模式来维系生存,图书的质量从何得到保证呢?

记者:日本的图画书有着鲜明的东方特点,却在西方美学体系占主导的当代保持着旺盛生命力,您认为有哪些原因呢?

唐老师:不管哪个民族、哪个人种,都要弘扬自己的传统文化,这个是本能的、自发的。不需要有人提醒,我们自然会想:我要告诉我的孩子——祖先的传统文化。但是具体到儿童图画书领域,我觉得不要刻意,因为这是我们血液之中已有的民族记忆,它会自然流露出来,不一定非得每本书都强调所谓的“中国风”。比如就日本图画书来说,也有纯粹描绘民族文化的,像《竹林里的青蛙公主》(小活字,中信出版社),或是赤羽末吉画的一些日本民间故事。但是大部分日本图画书虽然讲的是日本人的生活,却并没有过分强调“日本风”。说来说去还是为孩子,就是要用孩子的眼光观察生活、表现生活。因为对孩子来说,他是中国人这一点不用强调,他自己在日常生活中就有这个意识。图画书对于低幼儿童来说,主要是“好玩”,能得到快乐,“这狗熊多好玩,这小猫多好玩”,孩子就是这么一个心态。当然,你在编辑图画书时也可以加入民族的东西,但前提是以孩子的快乐阅读为基准点。 如果这个题材需要提到中国,就把相关元素融合进去;不需要提到中国, 也没有必要刻意把它加进去,这样反而会成为阅读的障礙。

記者:从您参与创作的图画书中,我们发现了一个特点:您讲哪个地方的故事,那故事就一定饱含着对当地的丰富情感及其鲜明的文化特点,比如《鹿啊,你是我兄弟》《熊猫的故事》《孟姜女哭长城》等。这是源自个人的职业习惯、感情倾向,还是有其他考量?您认为对一个国家和民族而言,民族的东西究竟指的是什么?您是否觉得对于本国读者,民族的文化才最值得弘扬?

唐老师:这些年中国出版界有一个怪现象,就是大量购买国外的版权。而在日本,买每一本版权书都很谨慎,要反复研究这个到底适不适合日本的孩子,适不适合日本的市场。

但是中国很多出版社无论什么国际书展,只要是畅销书前十名全都买下来,一掷千金,也不考虑中国孩子接受不接受、适合不适合;而且还互相竞争,引进价格抬得很高。这种情况很不正常,确实应该改变。发展自己的原创图画书,把自己民族好的传统文化告诉孩子,这才是最重要的。

中国有那么丰富的历史和传统文化,有那么多民间故事,有那么大的市场,这是取之不尽用之不竭的财富,可以做很多很好的书,这是别的民族比不了的。 其实外国人很喜欢中国经过时间考验的经典,像《三国演义》《西游记》等古典名著,在日本就有着深远的影响力。

“小活字图话书”的一个重点就是做中国古典题材,比如《梁山伯与祝英台》《桃花源的故事》等,有的是原创,有的是引进。我们想把中国自己传统的东西告诉孩子,讲好“中国故事”,因为这些都是经过时间考验的优秀的文化,而且是外国所没有的,出版社应该尽力做一些这方面的工作。

记者:说到《桃花源的故事》,我们知道这本书是您在福音馆时编辑的,松居直老师做文字改编,中国著名画家蔡皋老师绘图。您在其中是如何把中日两国的作者连接起来,从而成就一本兼具东方魅力和中国地域特色的图画书的呢?

唐老师:蔡皋曾经在20世纪 80 年代拼命地想把中国的图画书做起来,她在湖南少儿社编的几本书也都很好。后来,松居直去湖南访问,偶然谈起这么一件事,说他小时候家里挂着一幅桃花源的画,所以他特别想亲眼看看桃花源。张天明社长和蔡皋都说桃花源就在湖南这里,于是去了。果然有一座山,只有一个山洞,从洞里穿进去,里面群山环绕,有9户人家,他们自称是秦代的后人,也不知真假。当时,大家就有了合作一本图画书的想法。《桃花源记》本不是为儿童写的,对儿童来说理解有困难,但是通过比较好的形式,也能够让儿童感受到其中的意趣,比如豁然开朗的感觉,或者桃花源的神秘感,都特别对儿童的胃口。

于是,蔡皋画了图,松居直改编了文字,我在中间做编辑工作,最后请了日本最好的装帧家杉浦康平来做装帧,作为福音馆创立50周年的纪念出版,引起很多关注,也获了不少奖,还被选进了日本小学教材。

这本书出来后,我就想这样的好书为什么只有日本孩子能看到,中国孩子却看不到,后来我加入了“小活字图话书”,就想办法把它翻译成现代汉语, 引进了版权。中文版卖得还可以,但是在许多中国家长观念里,孩子的书都应该是卡通的,可爱的,所以对于这本图画书, 中日读者在接受程度上还存在一些差距。

杉浦康平装帧这本书时有一个思想:这本书不应该是一个古旧中国画的样子,要加入现代的色彩。所以日本版文字底色采用了很多特别的黄和绿,但不是所有人都能欣赏,不懂的人会觉得画面被破坏了。所以后来中文版把底色去掉了,我觉得这点还挺遗憾的。

记者:“小活字图话书”使用了“图话书”的说法,而非“图画书”。能谈谈“话”字的深意吗?这是否可以看作是中国出版人的特别注解或重新定义?

唐老师:图画书进入中国还没多少年,现在是各种称呼混用,没有统一说法。将来用“图话书”的人多了,自然就约定俗成了。

当然,目前是“图画书”和“绘本”这两个词出现得比较多,“绘本”实际上是从日语直接搬过来的,“图画书”则是英语“Picture Book”的直译。“绘本”是日语 “えほん”的中文直译先不谈,“图画书”里的“图”和“画”是一个意思,非常累赘,而且不准确,容易给人误解。为什么呢?图画书不是画册,可能是图画最先进入读者眼帘,画家耗费的功夫也确实很大;但如果没有好的文本,作品就没意思了。作品中的文字,实际上起到了奠定基础的重要作用。虽然字数不多,但要把意思表达清楚,而且还有趣有内涵,这是非常不容易的,作家要下很多功夫。所以说不重视作家是很不对的。“图话书”的说法对家长而言也更有意义,家长必须知道给孩子讲故事是要朗读出声的,这个就是“话”,就是母亲、父亲朗读的声音。“图”和“话”缺一不可。再者,中国人原本就擅长根据事物的意义用汉语形象命名,而非像日本和韩国那样,直接把外来词音译后就拿来用。中国人还是说中国话比较好。