原生态中国民间歌曲整理的过程与方法

张溦

【摘要】 由于欠缺正确的方法,不少音乐爱好者搜集到民间歌曲后只记下了唱词,没能转化成有效的歌谱。文章以广州吕田客家地区原生态山歌《调鸡歌》为例,用中国民族音乐的理论和方法分析歌曲中的偏音,演示中国民歌歌谱整理的基本过程。中国民歌歌谱的整理应运用民族音乐思辨的方法。

【关键词】 原生态 客家山歌 偏音 功能

【中图分类号】 G633.951 【文献标识码】 A 【文章编号】 1992-7711(2019)19-105-02

吕田镇地处南岭九连山余脉,属广州市管辖。除广府民系外,该镇约有40%的居民属客家民系。与其他地区的客家人一样,唱山歌是吕田客家人日常的娱乐形式和传情达意的重要方式。《调鸡歌》即为未婚客家男子在同伴的鼓动、怂恿下,向心仪的客家女子发出求偶信号时所唱的山歌。文章遵循中国民族音乐的理论体系,通过田野调查者发掘整理《调鸡歌》唱词与曲谱,对这首原生态的民间音乐作品进行分析,重点剖析《调鸡歌》二重偏音的现象,还原该歌曲运用偏音转调以及增加调式音级的过程,给初涉民间音乐资源发掘整理的中国传统音乐爱好者将搜集的素材整理成有效的资料供参考,也为音乐教育同行、优秀民间艺术的活态化传承工作带来启示。

一、《调鸡歌》的整理过程

(一)原生态《调鸡歌》介绍

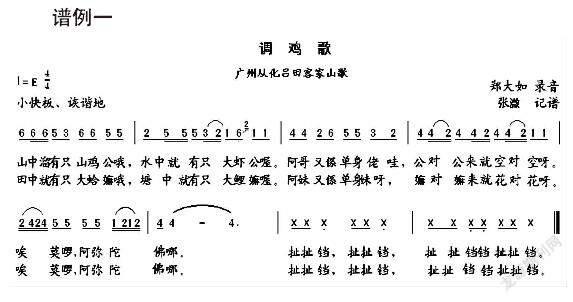

《调鸡歌》根据吕田客家歌手郑大如先生录音记谱。郑老先生74岁、不识字,歌曲系其年幼时随父亲口传心授习得,是一首原生态的客家山歌。

注:嬷,客家话读(má)雌性

歌词大意:山中有只公的山鸡,水中有只公的大虾。阿哥是个单身佬(男性),公的对公的(好像)空(树枝)对空(树枝)。田中有只母蛤蟆,塘中有条母鲤鱼。阿妹(你)也是单身妹(女),母的对母的(就像)(鲜)花对着(鲜)花。歌词采用比兴手法,平实而大胆的语言,“2+2+3”句式结构,押二辄江阳韵ɑnɡ,读起来朗朗上口。

《调鸡歌》属客家人俗称的“五句板”山歌,即四句歌词加一句衬腔(或帮腔)共五句为一阙,歌唱时用竹板伴奏。竹板是特制的:用右手握住一片约一寸半宽、六寸长,一边刻着五个锯齿、另一边刻着四个锯齿象征“五湖四海”的竹制“锯板”;左手的手掌垂直夹持三片大小与右手所持竹板相同但没有锯齿的竹板。伴奏的方法是:用右手锯板的“锯齿”向左手竹板的边缘单向或来回刮擦左手夹持三片竹板发出“扯、扯”的声响;或者用右手的锯板敲击左手夹持三片竹板的上端或底端发出“铛、铛”的响声。“扯、扯”声与“铛、铛”声有节奏地交替发出用来伴奏。

《调鸡歌》旋律温婉,节奏明快,语言诙谐,生活气息浓厚,客家音乐特色鲜明。

(二)《调鸡歌》偏音的分析

中国民族调式体系把宫(1)、商(2)、角(3)、徵(5)、羽(6)五个音视作正音,正音对调式有着支撑、稳定的作用。把清角(4)、变徵()、变宫(7)和闰()四个音级通称为偏音,偏音基本用于旋律行进中乐音的装饰、加花与乐音之间的过渡;也用于乐句之间、乐段之间的调式调性转换。一般来说,偏音在中国民族调式体系中的时值较短且不处在重要位置,更不会用于作品的结束处。

当我们观察用固定调记录的吕田客家《调鸡歌》歌谱(见谱例一),可以看到该歌曲的音列为宫、商、角、清角、徵、羽六个音级,全曲于清角音(4)终止。不能按照西方的音乐理论判定该歌曲为六声调式,因为这不符合中国民族音乐的调式规范。

因此要判定《调鸡歌》的调式调性,我们就必须采用中国民族音乐的理论体系以及民族音乐的分析方法对该歌曲实施具体的甄别,最后得出的正确结论。

我们将使用“旋宫犯调”的民族音乐理论对吕田客家《调鸡歌》的偏音进行分析。

1.《调鸡歌》第一重偏音

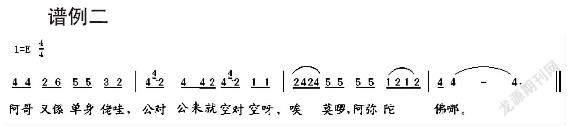

先将谱例一的第一、二两个小节定为E宫调五声调式,把第三小节开始出现的清角视作偏音,然后将《调鸡歌》的第三至六小节从全曲中剥离出来生成谱例二。

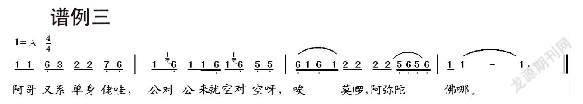

按照中国民族调式“旋宫犯调”中“清角为宫”的方法,将谱例二的清角改作上四度调式的宫,即改E宫调的(4)为A宫调的(1),则得到谱例三。

按照“清角为宫”的方法处理后,这四个小节《调鸡歌》的主音改为A宫并且旋律结束在A宫音,符合我国的民族调式规范。由此可以判定:自第三小节开始《调鸡歌》由E宫调转入下属调A宫调。

2.《调鸡歌》第二重偏音

中国大多数民歌使用偏音“旋宫犯调”后结束该歌曲有两种情形:第一种是临时性转调(又称“离调”),即旋律进行中暂时离开原调转入新调最终回归原来的调式调性,如甘肃民歌《粜黄米》等。第二种是形成完全转调即由原调转入新调并终止于新的调式调性,如山西民歌《光棍哭妻》、云南民歌《红河波浪》等。

值得关注的是,吕田客家《调鸡歌》从第三小节至第六小节转入A宫调后,第一小节出现了变宫(7)(见谱例三),此变宫音使得这部分歌曲在A宫调上形成宫(1)、商(2)、角(3)、徵(5)、羽(6)、变宫(7)新的六声音列。变宫音的实际功能如何,必须依照民族音乐理论再做具体分析。

从谱例三可以看到:前述六音列中有“宫与角”和“徵与变宫”两对大三度音程。依照民族调式分析原则:宫与角大三度音程决定歌曲的调,《调鸡歌》的宫音为旋律的主音,那么变宫音自然成为新的偏音即第二重偏音。况且该变宫音(7)处在小节的第四拍,不在重要节奏位置上;并且新生成的变宫音(7)只是一个八分音符,也是4个小节中唯一出现的一次没有破坏调式的稳定,不构成新的转调。因此可以判定:转调后的《调鸡歌》调性为A宫六声调式。

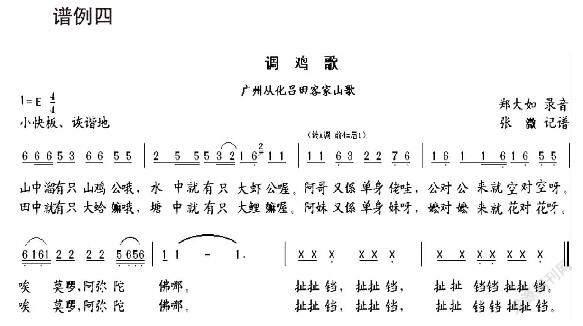

通过谱例二的第一重偏音清角(4)和谱例三转調后的第二重偏音变宫(7)的分析,可以得到《调鸡歌》谱例四:

《调鸡歌》的调性式可以判定为:由E宫五声调式完全转调至下属调A宫六声调式。

二《调鸡歌》整理的方法

笔者认为:对中国传统民间歌曲的判断与分析必须运用中国民族音乐的理论与方法,而不能生搬硬套西方音乐理论与技法。

将《调鸡歌》中的偏音依照民族音乐分析,主要有两项功能:一是装饰功能如经过性装饰音、辅助性装饰音、倚音性装饰音和临时导音性装饰音;二是转调功能如乐句之间、乐段之间调式调性转换。

(一)由于第一重偏音清角(4)在第三小节出现(见谱例一),打破了《调鸡歌》原本E宫五声调式的稳定性而转入下属A宫调。

运用偏音转调,使得山歌的旋律在E宫调和A宫调上一抑一扬,拓展了歌曲发展的空间,丰富了歌曲的调式色彩。也进一步推动了歌者的情绪,让歌者对美好爱情的热切向往得以充分表达。

(二)歌曲转调后出现新的偏音即第二重偏音变宫(7)(见谱例三)作为商(2)和羽(6)之间的经过音,使得《调鸡歌》旋律更加平顺流畅、细腻婉转。

经过性偏音将跳进的乐音变成级进,如行云流水般自然,既美化了歌曲的旋律,又丰富了歌曲的内涵、使得歌声也更悦耳动听。

二重偏音的运用与准确歌唱,显示了吕田客家民间艺术家较高的音乐智慧和歌唱技能;利用客家山区随处可见的毛竹制作的特色伴奏乐器——竹板,揭示了客家人率真、质朴的语言与音乐的审美取向。

三《调鸡歌》整理的启示

当今原生态民间歌谣大多存留在年约七十岁上下、文化层次不高、活动范围有限,以传统歌谣慰藉心灵的民歌爱好者心口中。随着时光流逝,这些人正日渐消减。音乐教师尤其是工作在农村的一线音乐教师应迅速行动,运用中国民族音乐的理论与方法,对所在地的濒危民间歌曲实施抢救性发掘、整理,为我国优秀民间歌曲传承与活态化迈出坚实的第一步。

注:本文系广东教育学会教育科研规划小课题《乡土音乐课程资源开发与教学实践研究》成果(课题编号:GDXKT19946)

[ 参 考 文 献 ]

[1]王沥沥.民歌艺术[M].太原:山西教育出版社,2008.

[2]狄其安.中国民族调式中的“借字”转调手法[J].民族音乐.2010,5:13.

[3]赵小平.基本乐理教程[M].北京:人民音乐出版社,2011.

[4]江明惇.中国民间音乐概论[M].上海:上海音乐出版社.2016.

[5]李智萍、陈博健.音乐的文化阐释.长春:东北师范大學出版社,2017.