“互联网+微公益”视域下在校大学生公益状况调查

张润姣 阳慧玲

摘 要:随着互联网时代的发展,越来越多的在校大学生进行网上公益。依据在校大学生的公益行为数据统计,分析其行为特征及成因,重点探讨这一群体线上公益行为数量偏少的问题,通过对比线上较之线下公益行为所具有的优势,进而有针对性地提出对策鼓励在校大学生更多地开展线上公益行为。

关键词:互联网;微公益;在校大学生

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)20-0187-04

Abstract: With the development of the Internet era, more and more college students are engaged in online public welfare. Based on the statistics of college students' public welfare behavior data, this paper analyses their behavior characteristics and causes, focuses on the problem of the small number of online public welfare behavior of this group, compares the advantages of online public welfare behavior with offline public welfare behavior, and then puts forward targeted countermeasures to encourage college students to carry out more online public welfare behavior.

Keywords: Internet; Micro Public Interest; college students

目前,高校大學生以90后为主力军,而00后也已成为生力军进入大学。这样一群新生代生长在我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的时代,物质生活变得极为丰富。“物质可以变成精神,精神可以变成物质。”[1]高度发达的物质生活使得高校大学生有富余的财力和心力关注他人与社会的需要。公益行为,其核心在于“为公而行益”,以自己的行动做出对他人、社会有益的事情,其行为的内容、形式、程度、效果均能体现出新时代大学生人生观与世界观的变化。借助于对其公益行为的观察,我们可以以管窥豹了解当代大学生的“三观”情况,进而有针对性地采取对应措施提升大学生思想政治教育的实效。

一、在校大学生公益行为分析

近来,课题组对某校在校大学生在一个学期的时段内的公益行为进行调查统计,共有12个班级参与本次调查,提供有效数据的人数为312人,总计公益次数641次。调查以该校大学生课外自主公益行为为样本,包含其公益行为内容及相关的照片或视频。统计调查显示,他们在以自己的方式积极做着公益活动,内容丰富多样,公益形式包括线上、线下两种。马斯洛的需求层次理论主张人有五大需求,即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要[2]。在校大学生的公益活动不仅能满足被帮助人归属与爱的需要,而且能满足行为人自己自我实现的需要。

(一)公益行为内容

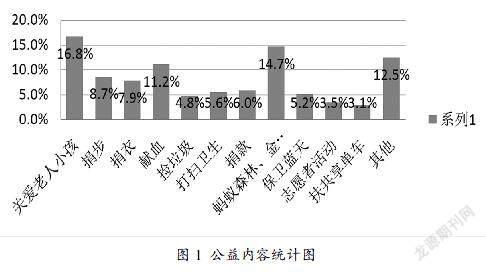

线上公益的内容主要为轻松筹、蚂蚁森林、蚂蚁庄园、捐步等,而线下公益的主要内容有献血、关爱老人和小孩、打扫卫生、捐衣、扶共享单车等。“轻松筹”主要是为患有重大疾病的人所建立的一个捐款平台,患者可以通过在网上求助,亲朋好友发布扩散,达到快速筹款的目的。“蚂蚁森林”是支付宝旗下的一个公益游戏,通过使用支付宝收付款、生活缴费、回收旧衣等获得绿色能量,当能量积攒到一定数目进行兑换,支付宝公司会以本人的名义在干旱地区种一棵真正的树,种数达到一定数量还可以获得国家承认的环保证书。蚂蚁庄园与蚂蚁森林类似,不同之处在于它致力于鼓励人们小额捐款收集爱心,再将爱心进行捐赠以获得合作企业的大额捐款。“其他”的公益内容主要包括让座、帮助整理图书、给环卫工人送水和扶起路边倒地的垃圾桶等公益活动。公益内容统计图如图1所示。

(二)公益行为形式

据调查资料显示,该校大学生的公益行为形式主要为线上、线下两种,线上形式即借助于网络平台通过完成线上或线下任务参与网上公益项目,线下形式即亲身参与社会组织或学校组织的公益活动。线上公益行为次数为292次,占公益活动总数的45.6%,线下公益次数为349次,占公益活动总数的54.4%。虽然大部分公益行为属于线下模式,但捐款、蚂蚁森林、蚂蚁庄园等形式均在线上开展,呈现从传统线下模式向线上延伸的趋势。

(三)公益行为特征

1. 在校大学生公益行为的互联网因子

数据显示,在校大学生线上与线下两种公益形式所占比重相差不大,但线下公益活动仍占优势,仍属于在校大学生参与公益活动的主要形式。但细致分析可以发现,线下公益活动除了少数个体行为外,大部分是集体开展,如集体去敬老院、集体探望留守儿童、保卫蓝天、志愿者活动等。虽然参与人数达到251人之多,但参与次数却不多,349次线下公益活动中,只有47人的参与次数达到2次以上(含2次),最多者也只有4次。而线上公益活动一般是个体行为,虽然参与人数仅有61人,但参与次数却多达292次,而且有26人的参与次数达到2次以上(含2次),最多者达到58次。这意味着在所有参与公益活动大学生中仅占19.6%的人,却完成了45.6%的公益活动次数,而且其中42.6%的大学生是反复多次参与。这表明,虽然线上公益行为目前在数量上所占比重较小,但参与者往往是反复多次甚至一直坚持在做,比之线下公益的一次性或少量性,更能凸显其价值。

2. 在校大学生公益行为的微公益因子

所谓“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”[3],即不要认为是小恶就可以去做,不要因为是小善就可以不做。从事公益活动同样如此,日行一善,积小而见大。通过对在校大学生公益行为内容的统计可见,除去学校或班级组织的大型公益活动,大学生所做的主要是很细微的事情,小到捡起一个矿泉水瓶。这些事情可以说微不足道,但一来公益行为最重要的在于其心意,只要是抱持着善意去做公益,那么事情再小也很可贵;二来任何大事都是以做好小事为基础,只要坚持把公益小事做好,那就为今后完成公益大事提供了条件;三来在校大学生的主要精力应当放在学业上,而且其拥有的社会资源也有限,只能在课余去开展力所能及的公益活動。因此,目前在校大学生主要开展公益活动属于微公益范畴,但都值得鼓励和坚持。

二、在校大学生线上微公益的优势

(一)节约成本,将公益效益最大化

目前几乎人手一个手机,每人都有自己的微信,而朋友圈是信息能最快被传递和吸收的地方,在校大学生作为新兴一代当然也不例外。线上公益可以节约时间成本,互联网时代信息的传递是快速的,朋友圈的“分享”与“被分享”成为主流。当线下的公益活动,以线上分享的形式进行再次宣传,公益效果将达到最佳。分享也是对公益的一种宣传,无形中能改变人的意识形态。如果朋友圈有十个朋友,看到有八个九个都在做这件事情,那么,无形也会影响我们去做。根据调查显示的公益活动,线下公益活动较多的为身边的小事,如扶起倒地的共享单车。这或许是举手之劳,但是如果将这种爱护共享单车的行为在线上进行再次宣传,那么就会有越来越多的人对这个事情上心,会觉得爱护共享单车的举手之劳“我”也能做到。近日有报道,某共享单车排队要求退押金,有市民认为骑共享单车要换好几辆,辆辆都是坏的,用户体验差,质量不过关都是要求退押金的主要原因。可真的是因为产品质量太差吗?共享单车在路边到处可见,眼见之处车辆不是歪倒在一旁,就是人为破坏痕迹明显。明明共享单车都是用来方便人们出行,给人们带来了便利,可为什么要去故意破坏呢?这种心理典型就是“不是我家的东西不用好好珍惜”,侧面也体现了部分人的素质不高。如果那些扶起共享单车的人,随手发个朋友圈,在网络上进行传播,将这种行为理念传递给身边的朋友,一传十,十传百,就会有越来越多的人去做这个事。爱护公共产品的这种理念深入人心,那么公益将不再是公益,扶起的共享单车就像是扶起自己的单车一样,素质在无形中就提高了,远比为了提高用户素质特意宣传花费的时间少得多。

在集体活动会形成从众心理,即指人通常所具有的象多数人那样说话或行事的心理状态[4]。在社会中,从众行为相当普遍,其产生的原因“是为了取得外界给予的种种报偿,并避免种种惩罚而发生的。”[5]从众行为虽然经常因为在团体中或头脑想象中存在的压力而产生,但在社会集体生活中是有其好处的。比如身边的同学都去献血,那么“我”也想要献血;身边的朋友都参与环保活动,那么“我”也想要参与环保。很显然,在现实层面的社会生活中,从众心理带动更多人参与到公益活动中,可以显著增加公益活动的普及率及参与率,但并不能真实反映参与者的真正意愿甚至与其相悖,而导致其不愿意持续参与某一公益活动。当代大学生崇尚自由、追求个性,更多情况下会独立思考并选择自己感兴趣的公益项目。互联网模式下的公益形式更加多样和独特,其选择的多样性正能满足当代大学生独立自主的个性追求。在这个互联网飞速发展的时代,借助于“三微一端”的信息传播速度与渠道,在校大学生通过手机、电脑可以获取各种各样的公益信息,正是在海量的信息面前必须通过独立思考、理性甄别最终做到自主选择:哪个公益活动是因为“我”想去做而做,而不是因为别人做而“我”去做!而线上公益借助于技术的力量也能够使得公益活动变得独特。例如蚂蚁森林,人们通过支付宝得到的能量,可以为自己种一颗树,而这颗树会在地球上的某个角落变成一颗真正的树,人们会关心自己的树长得怎么样了。一千棵树也会有一千个样子,就算同样都是种树,自己种的树也其他人的树也是不一样的。通过这棵树,让参与者深切体会到自己所做的很微小的事情也能够真实地改变世界,除去种树的最后环节,之前所有的努力都是依靠自己完成,整个过程与自己紧密相关,不再是从众而进行的行善。

(二)丰富了公益活动的内容

互联网时代下的公益活动内容丰富,形式多样,不仅有轻松筹,捐款,捐步,捐能量,还有经常用到的支付宝下的蚂蚁森林和蚂蚁金服等。这些内容不仅仅是能帮助那些需要帮助的人,更能让人们更加注意环保,在帮助别人的同时也在自我提高。另外,公益活动涉及内容更广泛,如捐步是要你的步数达到一定数量才能进行捐赠。为了达到这个步数,更多情况下,我们原本要乘车的出行方式会换成步行,提倡低碳出行,在帮助别人的同时,也注重了环保。

日常生活中,如果路边有一毛钱,很多人都不会为了一毛钱而弯腰。但是像微信红包,只要是个红包,都愿意为了它去停下脚步,点一点那个红包,有时候还要抱怨一两句,网速真的好慢,费尽心力抢到的红包可能只有几分钱,甚至不到一毛钱,为了得到它花费的成本更高。虽然抢到的钱不多,但会因为得到了而开心。这就是互联网时代,轻易就能带动大众的积极性,人们日常生活中不屑于做的事情放在网络上就变得乐此不疲。平时生活中做的公益特别小,就如捡一毛钱一般,不愿意花费精力去做。而网上的微救助会把你每天的公益都记录在那里,那是专属于你的微公益,实实在在看得见,这种实在的感觉会促使你坚持去做这件事情。再微小的公益也会在每天的积累下逐渐变大。假如你每天只想捐赠一毛钱给那些贫困山区的孩子,但是看到自己的捐赠记录,你会清晰地知道,在你坚持若干天后,那些孩子可以获得一本书或者一件衣服,这种看得到结果的捐赠会使你坚持下来,积少成多将会汇成大流。

(三)志愿者能得到更多的鼓励

在校大学生对他人的帮助会得到对应的肯定。献血会有献血证,参加志愿者活动颁发相应的志愿者证。而在这个互联网发达的时代,随手将证书发到朋友圈,或者空间微博,就会收获“赞”。这是对志愿者行为的第二次肯定与鼓励。看到自己的行为得到肯定和鼓励,这将会激发志愿者的内在潜能,希望通过自己的努力去帮助更多的人,就好像我们考试得了一个高分,得到家长的肯定和鼓励,就会更加努力,希望下次依然能取得如此好的成绩。

三、鼓励在校大学生线上微公益行为的对策

(一)在校大学生公益行为存在的问题

公益行为的形成归根结底是个人道德素质的高尚和社会责任感的提升,是爱与善的本能表达。[6]而公益行为的形式受环境的影响较大。通过调查数据显示,大学生公益活动的线上线下占比明显不均衡,线下公益数量明显高于线上公益。其原因何在呢?

一是对线上公益活动的相关信息不信任。互联网时代下的信息传播速度非常快,信息量很大,五花八门的信息让人真假难辨。更是有不法分子利用网络实施诈骗,经常被报道的有某校大学生被骗取学费后轻生,网上刷单被骗账户余额等,没有社会经验的在校大学生往往容易受骗,被骗过后也很难再去信任。二是线上公益的宣传力度不够。大部分人看到了身边的公益就会选择去做,而对线上的公益知之甚微。对于不喜欢关注时事的同学来说,完全陌生。对于自己陌生的事,很少有人愿意花时间去做。线上公益很少有具体的宣传方式,来使在校大学生明白线上公益同线下公益具有同样的价值和意义。三是线上公益缺乏组织者,参与积极性不高。线上活动基本是以个体为单位,缺少组织者组织具体的线上公益活动,使部分公益活动参与者比较茫然,且对线上公益活动兴致缺缺,没有积极性。

二是线下公益仍具有传统优势。首先,线下公益是以一种具体的公益活动出现在大众视野,有最直接的感官感受。倒在一旁的自行车,路边行乞的人,门口的旧衣物回收箱等,都会给人最直观的感受,让在校大学生想要去做这些身边的公益。其次,线下公益活动大都以班级为单位,此类集体公益活动具有号召性,参与人数更多,导致线下公益占比最大。第三,传统的思维模式。线下公益作为传统的公益形式具有延续性。集体组织的公益活动均为线下活动,传统的思维模式固化,大部分的在校大学生认为实实在在的进行线下公益比线上公益更有意义。集体去敬老院,在关爱老人的同时,自己也能传承中华民族的传统美德,生出一种自豪感。而进行线上公益,更像是单方面的付出。

(二)鼓励在校大学生线上微公益行为的对策

在校大学生在积极做公益活动的同时也需要鼓励,制定相对应的鼓励对策能使得志愿者发挥自身潜能。美国管理学家斯蒂芬·P·罗宾斯认为激励是通过高水平的努力实现组织目标的意愿,而这种努力以能够满足个体的某些需要为条件,激励是个体和环境相互作用的结果。[7]给予鼓励能使在校大学生多进行公益行为,且能提高公益行为质量。

1. 设立激励政策

在校大学生进行公益活动,给予他人帮助,并非为了物质上的奖励。但给予适当的物质奖励能对行为人起到激励作用,会使行为人觉得自己的“付出”被重视。志愿者进行公益活动,除了对其发放相应的证书外,还可以准备物质奖励、食物奖励或现金奖励等。对于献血的志愿者,除了发放献血证,还可以奖励其牛奶或高能量食物,使得其身体机能得到快速恢复。在校大学生的经济来源有限,大都来源于父母或者兼职,给予适当的现金奖励能减少他们进行公益活动的经济负担,解决他们的后顾之忧。

除进行物质鼓励外,还可进行精神鼓励,精神上的鼓励比物质鼓励更具有激励作用。可召开志愿者表彰大会表扬志愿楷模,一方面是对行为人进行公益活动的一种认可,能增强行为人的荣誉感和自豪感。另一方面是对公益活动的一种宣传,使更多的志愿者能投身于公益活动中。

2. 确立管理机构

在校大学生的公益活动大都是自发组织,无专门机构负责。可设立专门的公益机构,由老师负责组织宣传和审批。由老师负责组织公益活动,能发挥模范带头作用,更具有号召力和感染力。而审批能提高公益活动的质量,对于那些进行公益活动时流于表面,只走形式的志愿者要批评教育,进行正确的指导。创立专门的公益论坛或贴吧,让志愿者相互讨论和交流,对于公益活动的疑问,老师应该及时解答,给出对策,让公益行为更专业化。

3. 加大宣传力度

改变固化的思维模式,让他们意识到线上公益与线下公益同样重要,且意义重大。可以通过走进山村的形式来加强他们对线下公益的了解。看着贫困山区的孩子嘴里吃的馒头,手里握的笔,身上穿的衣服,自己都曾献过绵薄之力,那种震撼和感动是难以言说的。亲身体会过山里孩子的生活,线上的微公益才会有让人坚持下去的动力。二是成立专门的组织。有组织的进行线上公益能达到事半功倍的效果。组织一场公益活动,线上比线下更具有优势,不仅能节约时间、空间、物质等成本,还能加强公益效果,起到一定的宣传作用。三是建立公益资源共享平台。建立的平台可以实现公益资源共享,不仅仅是“我”去帮助别人,当“我”有需要帮助的时候也可以得到帮助,共享平台传播的信息也更具有可靠性,使得线上公益更公开,透明,靠谱。

参考文献:

[1]毛泽东著作选读(下册)[M].北京:人民出版社,1986:840.

[2][美]亚伯拉罕·马斯洛.动机与人格[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[3]陈寿.三国志.

[4]韩明安.新语词大词典[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1991:62.

[5]石磊,崔晓天,王忠.哲学新概念词典[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1988:40.

[6]趙琳.浅析90后在校大学生公益行为的形成[D].天津:河北工业大学,2016.

[7][美]斯蒂芬·P·罗宾斯.组织行为学(第七版)[M].北京:中国人民大学出版社,1998:166.