知识移植与本土转向:以留美生与清华大学政治学的构建为例(1926—1937)*

杨 洋 李 峰

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 211100)

传统中国的知识体系可以划分为经、史、子、集四部,遍览文献典籍,虽对政治问题有持续的思考与严肃的检讨,却没有现代学科分类意义上的政治学。现代高等教育体系所设置的政治学学科,其实是引自西方的知识舶来品。从中西文化交流史的观点看,留学生与西方学术思想、学术制度的移植与本土化是中国近代知识转型进程中的重要问题。民国时期,执教清华政治学系的留美生,表现出移植美国政治学与构建中国政治学的双重努力。通过考察其留学与教学经历,可以窥探留学生在中国现代高等教育体系形成过程中发挥的知识媒介作用及其回旋于中西学术之间所引发的认知分歧与思想冲突。

民国时期,清华大学政治学系的建设与发展向来被视为具有典范意义。就教学设施和教师待遇而言,它在当时的高等学校中均堪称一流。此外,清华政治学系之所以能够在短时间内发展壮大,后来居上,很大程度上还得益于积极聘请优秀留美生返校执教,充实师资。以往对清华政治学系所做的研究,在整理史料的基础上,倾向于以学系为分析单位,着意阐释其教育成绩与学术贡献,却鲜有以该系教师中的留美生为研究对象作专门讨论。[1]当然,有学者已然述及留美生在清华政治学系所从事的教学与科研活动。[2]但是,先行研究倾向于将留美生视作一个同质化的知识群体,对个体之间存在的思想差异没有给予充分的关注,因而不足以呈现出留学生群体复杂的历史面向。此外,在外文资料的使用方面,过往研究也有未尽之处,仍有可以补充和拓展的空间。有鉴于此,本文以清华政治学系教师中的留美生为中心,在叙述其移植美国政治学与构建中国政治学的同时,着意于探讨这一知识群体在新旧交替与中西激荡的历史环境之中所发生的认知分歧与思想冲突。本文以1926年至1937年为限,分析其间任教清华政治学系的留美生。这一时期,既是清华政治学系发展的“黄金时代”,也是以政治学为专业的留美生云集高等教育界的一个时期。

一、清华政治学系教师中的留美生

1926年4月26日,当时的清华学校召开第一次评议会,决定在大学部成立17个学系,其中11个学系先行设立专修课程,政治学系是为先行设立专修课程的学系之一。4月29日,教授会选举产生各系主任,余日宣当选为政治学系主任。以此为标志,清华政治学系正式成立。[3]

(一)师资概况

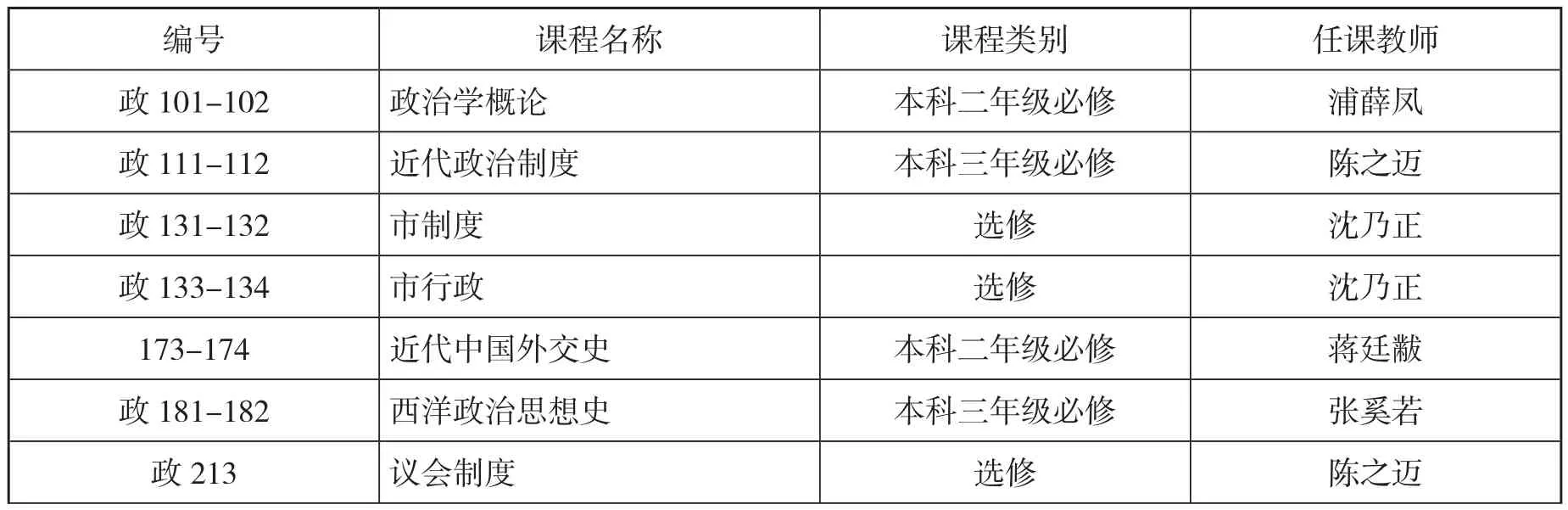

清华政治学系自成立之日起,即以留美生为师资队伍之主体。1927年,初创的政治学系只有四位教师:余日宣(系主任)、钱端升、刘师舜和金岳霖。[4]此四人均为留美生,其中,余日宣为普林斯顿大学硕士,钱端升为哈佛大学博士,刘师舜和金岳霖同为哥伦比亚大学博士。至1929年,清华政治学系教师人数增至11人(详见表1)。续表

表1 1929年度清华大学政治学系教师名录

资料来源:孙宏云:《中国现代政治学的展开:清华政治学系的早期发展(1926—1937)》,第118页。

此表所列的10名中国籍教师中,6人具有留美经历,具有教授职称者则全部为留美生。1932年以还,萧公权(1932)、沈乃正(1933)和陈之迈(1934)三位拥有留美博士学位的知名政治学者先后加盟清华政治学系,此时的师资阵容给人以“颇为齐整”的观感。清华政治学系自改制创立至抗战军兴、南渡湘滇的这十余年间,始终以留美生作为师资队伍的主体。

囿于篇幅,本文难以对任教清华政治学系的全部留美生作详尽介绍,仅以其中几位代表性学者为考察对象,简述其留学经历与整体风貌,以为后文研讨之铺陈。钱端升,1917年考入清华留美预备部,作为插班生读高等科三年级。1919年,赴美国北达科他州立大学攻读政治学获学士学位,后转入哈佛大学取得硕士和博士学位。浦薛凤,1914年考入清华留美预备学校,1921年赴美国明尼苏达州翰墨林大学以政治学为主科,哲学为副,随后进入哈佛大学深造,获硕士学位。萧公权,1918年考入清华学校,1920年赴美国密苏里大学留学,先修习新闻学,后转入哲学系,获硕士学位;后进入康奈尔大学继续研习政治哲学,获得博士学位。张奚若,1913年进入美国哥伦比亚大学学习政治学,1917年获学士学位,1919年获硕士学位。

(二)留美生群体特征

就整体而言,清华政治学系的留美生具有以下特征。

1.优秀的外文水平

前述留美生中,除张奚若外,全部为清华学校毕业生,清华本为留美预备学校,尤为重视英语教学,其目的在于培养学生良好的英文水平,日后可以毫无障碍地进入美国高校深造。据浦薛凤说,经过了清华的英文训练,“一旦赴美读书,随班听讲、札记、应对、写文,毫无困难”。[5]由于英文根底好,又有勤学用功的习惯,浦薛凤在“游学美邦”时“成绩良好,颇受教师与同学之注意”。[6]钱端升的英文水平也非常好,据说,他可以自如运用英语,出口成文。[7]此外,留美生大多通晓英语以外的一两门语言。比如,浦薛凤曾学过德文,可以阅读德文原著;[8]萧公权可以参阅拉丁文、法文和德文论著;[9]钱端升直接利用法文和德文的一手资料,撰写了《德国的政府》和《法国的政府》。[10]由此可见,留美生均具有优秀的外文水平,并以此作为介绍与传播西方政治学知识的语言工具。

2.完整且优质的西式高等教育

就学历教育而言,清华政治学系的主要教师中有7人是留美生,均获有硕士、博士学位。其中,张奚若和浦薛凤获得硕士学位,钱端升、王化成、萧公权、沈乃正和陈之迈获得博士学位。七个人的平均留美年限为5.6年。张奚若虽只取得硕士学位,但从哥伦比亚大学毕业后又赴欧洲游学6年。由此可以看出,清华政治学系的留美生在新大陆均有长时间的学习经历,在攻读硕士、博士学位的过程中均接受过美国“常春藤盟校”(Ivy League)严格的学院式训练。

更为重要的是,留美生大都师从美国学界名家。钱端升和浦薛凤在哈佛大学读书时的导师是何尔康(Arthur N. Holcombe),何氏为哈佛政治学系主任,曾担任美国政治学会主席(1935—1936)。张奚若在哥伦比亚大学念书时的导师是在政治思想史领域声名赫赫的邓宁(William A. Dunning)。邓氏为哥大历史学系主任,也曾被推选为美国政治学会主席(1921—1922)。萧公权的硕士导师为政治思想史名家乔治·萨拜因(George H. Sabine),博士导师则为弗兰克·狄理(Frank Thilly)。后者曾任康奈尔大学文学院院长(1915—1921),并被推举为美国哲学协会主席(1912)。可见,清华政治学系的留美生大多师出名门,这恰可以从一个侧面说明他们所接受的美国高等教育不但是完整的,而且是优质的。

3. 系统的知识结构

留美生的学位论文重在研究西方问题。在斟酌学位论文的题目时,考虑到对问题和资料的熟悉程度,部分中国留美生倾向于从事中国研究,本文所考察的几位留美生则多选择研究西方问题。比如,萧公权在密苏里大学准备硕士学位论文时,导师询问其是否想写一篇中国哲学的硕士论文,萧氏则表示,“我们中国学生到西洋求学应当尽量求得对西洋文化的知识,回国以后去着手研究中国文化并不为迟。”[11]基于这一考虑,萧公权选择了当时西方政治理论的前沿问题——多元政治理论,作为硕士论文题目,其后的博士学位论文则是硕士论文基础上的拓展与深化。钱端升的博士学位论文题目为《议会委员会:比较政府研究》,研究内容是西方国家议会委员会的权力和实际运行情况。[12]陈之迈的博士学位论文同样聚焦当时政治制度研究的新兴议题,以“委任立法制”(delegated legislation)作为主攻课题。[13]留美生具有直接研究西方政治学前沿问题的科研能力,一方面,这可以说明他们对西方政治学有系统的了解和真切的体认;另一方面,这也可以从一个侧面折射出现代意义上的中国政治学尚未形成,还是一块空白的知识园地。海外既缺少了解中国政治的学者,也没有深厚的学术累积,留美生选择研究西方问题也是客观情势使然。

此外,留美生不仅对本专业知识有比较全面的掌握,而且对其他学科也有广泛的涉猎。例如,浦薛凤在哈佛念书时,主修政治学,而以哲学为辅。他在回国之初,任教于昆明东陆大学,讲授“政治学”和“欧美政治制度”两门课程。其间,浦薛凤接受民治学院的邀请,为云南省各县县长及省政府各厅处高级官员讲解欧美政治制度,“颇受学员欢迎”。[14]浦氏的研究领域为近代西方政治思想,但他可以从容讲授政治学和欧美政治制度,而且受到学员的好评,其专业知识功底之扎实可见一斑。

再例如,留美归国的萧公权,曾在南开大学任教。所授课程为“政治学概论”、“比较政府”、“法理学”、“中国政治思想”、“西洋政治思想”和“社会演化论”。据萧公权说,

“比较政府”、“法理学”和“社会演化论”都是我不曾教过的课程,必须从头做收集教材和组织讲稿的工作。所幸我在密苏里大学肄业时曾选修“社会学”、“人类学”和“生物学”等课程,对于演化论的学说略知其梗概。后来准备写硕士和博士论文时,对于政治理论和制度,以及法律理论和制度,曾广泛地涉猎过。因此准备教材虽然感觉吃力,尚不至茫然无从着手。[15]

萧公权留美时专攻政治哲学,南开布置的课程多半为其“不曾教过的课程”,但他凭借学生时代的知识存储与“广泛涉猎”,准备起来“尚不至茫然无从着手”。留美生在专业功底深厚的基础上,对于其他学科也能有所了解,这显然是其知识体系之完备的例证。

综上,清华政治学系自成立始,留美生就在教师结构中占据了主体位置。就整体素质而言,这一知识群体足以承担起高校教师的各方面工作。留美生大多通晓两门以上外语,具有从事教学和科研所必须的良好外文水平。他们接受了完整而优质的西式高等教育,对西方学术与文化发生了真切的体认,并因此形成了系统的知识结构。他们不但术业有专攻,而且可以从容地胜任政治学学科范围内及其他社会科学相关的课程。留美生具有高程度的学识修养,这就为他们移植西方政治学与构建中国本土的政治学,提供了重要的智识条件。

二、留美生与美国政治学之移植

留美生系统地研习政治学,主要是在负笈新大陆期间。因此,美国高校的教育制度与学术风格,师友之间的朝夕论道与相互砥砺,均对留美学生的学科认知和教育思想发生重要影响。加之,清华政治学系成立之初,规模未具,师资缺乏,尚无力筹划中国政治学之建设。综合以上因素,留美生在学成归国之初移植美国政治学于清华园,理有固然。以下,从课程设置、教科书使用、教学理念和教学惯例四个方面考察留美生引入美国政治学的一般情形。

(一)课程设置

1926年,清华政治学系成立之初,时任系主任的余日宣制定了一份四年制的学程大纲(详见表2)。

表2 清华政治学系课程表(1926年)

诚如孙宏云所说,“这是一份非常美国化的课程表”。第一,这份学程大纲是用英文拟定的;第二,表中与中国政治直接相关的课程唯有“Chinese Diplomacy”(中国外交政策),余者皆是美国政治学系的常规课程。

以当日美国政治学重镇哥伦比亚大学为例,该校设有“政治科学、哲学和纯粹科学学院”(Faculties of Political science, Philosophy and Pure Science),院内分为经济和社会科学系(economics and social science),政治、公法和比较法学系(politics,public law and comparative jurisprudence)以及历史学系(history)。其中,政治学课程主要设置在政治、公法和比较法学系,该系课程又分为三类:政治学、宪法和行政法、国际法。政治学理论和政治学说史等课程则设置在历史学系(详见表3)。

表3 1917—1918年度哥伦比亚大学政治学主要课程简表

对比表2和表3,可以发现,清华政治学系的课程与哥伦比亚大学的政治学课程大体上可以对应起来。哥伦比亚大学作为现代美国政治学的发源地,可以代表美国政治学发展的一般情形。可见,早期清华政治学系的课程设置,大体上是以美国大学的政治学系为参照对象的。

(二)教科书使用

孙宏云认为,清华政治学系教师所使用的教科书和教学参考材料,“多采自西方主要是美国”(详见表 4)。[16]

表4 清华政治学系部分课程所使用的外国教科书

表4所列举的,是1926年至1937年清华政治学系所使用的外国教科书的大概情况。就这些教科书的作者而言,柯文(Corwin)是普林斯顿大学教授,美国宪法学领域的权威学者;亚当斯(Adams)执教耶鲁大学,是美国中世纪史专家;孟鲁(Munro)是哈佛大学教授,市政学专家;格特尔(Gettell)和迦纳(Garner)也均为美国政治学者。可以看出,清华政治学系留美教师所使用的教科书,主要出自美国政治学者之手。

(三)教学理念

美国学者的教学表现以及学生培养理念亦对留美生有所影响。1923年,浦薛凤由翰墨林大学转入哈佛大学攻读硕士学位。浦氏在哈佛修习的课程有麦基文(Charles H. McIlwain)的“政治思想史”、何尔康的“近代政治思想”、孟鲁的“市政府”以及一位没有提及姓名的教师讲授的“美国宪法史”。在作为学生的浦薛凤看来,前三位教授的讲课皆饱学深思、文采斐然,第四位教授的讲解则“有气无力,少引历史插曲,以致沉闷干燥,毫无精彩。”[17]这一段学习经历,似乎令他颇受触动。成为清华政治学系教师后,浦薛凤的讲课被学生评论为“卖劲”,“很值得一听”。据学生描述,蒲先生上课时“什么政治思想、政治学说、政治制度、政治现象,又政风、政论一类的东西,像连珠般的向你左右两耳继续的夹攻”。[18]可见,浦薛凤深为美国学者“饱学深思、文采斐然”的课堂表现所动,课前准备充分,故能在讲课时旁征博引,纵论时政,避免令学生感到“沉闷干燥,毫无精彩”。

此外,美国政治学者在学生培养方面的见解和方法,也给留美生以深刻的印象。例如,萧公权在康乃尔大学读书时有两位老师对他影响最大:一位是博士导师狄理教授,一位是亦师亦友的、从英国到康乃尔做访问学者的恺德林(George E. G. Catlin)教授。这两位老师使其认识到,大学教育的功用不只是同质化的知识传授,而应因材施教,使学生各得其所。[19]这种因材施教的教育理念,不仅为萧公权所推崇,而且被他视为一个教师所应尽的“责任”。日后,他执教清华,指导学生写作学术论文时,从不强人从己,而是主张学生“选择专题应当以本人的兴趣为标准”。[20]他时刻不忘导师狄理的教诲,“导师的职务不是把自己的意见交给研究生去阐发,而是鼓励他们去自寻途径,协助他们去养成独立研究的能力。”[21]

(四)教学惯例

教学惯例方面,清华政治学系同样沿袭美国政治学系的成规。据浦薛凤说,“清华大学当年作风,各学系之大一年级必修之基本入门课程,大抵均由系主任自兼。”[22]其目的在于,使最有经验的教授讲授最普通的功课,为初学者打下良好的知识基础。这一带有制度性质的教学安排,正是美国政治学系的惯例。据萧公权说,“照美国大学一般的习惯,各系的‘概论’课程,例由系主任担任,以便奠定学生进修系中其余课程的基础。”[23]因此,浦薛凤执教清华以后,虽着力研究西方近代政治思想,但身为系主任,他始终亲身讲授“政治学概论”这门专业基础课。

由上述可知,留美生将游学新大陆所习得的知识和制度植入清华园,借以指导与从事实际的教学工作。清华政治学系设立之初,在课程设置方面以美国政治学系为主要参考;所使用的教科书也多出自美国学者之手。即使是日后推动政治学之中国化的浦薛凤和萧公权,在教学理念和学生培养方面,亦受到美国政治学者的影响。甚至,美国政治学系的教学惯例也被引为清华政治学系的成规,历久而不辍。

三、留美生与中国政治学之构建

清华政治学系成立之初,工作重心偏于美国政治学之移植。但自20世纪20年代起,要求社会科学在教学与科研方面实现本土化的呼声不绝于耳。[24]清华大学师生,对知识界所发出的学术与学科本土化的吁求,给予了积极回应。诚如清华教师们所言,“清华的政策,是要建设纯粹中国式的大学”。[25]政治学系亦然。1931年,浦薛凤被聘为清华政治学系主任。1932年,萧公权在清华政治学系开始讲授中国政治思想史。以此为契机,大批留美生加盟清华政治学系,在移植美国政治学知识于清华的同时,开始致力于推动政治学教育的本土化,使之适合中国高等教育的需要。

(一)课程设置的本土化

清华政治学系致力于中国政治学的构建,主要实现于浦薛凤主持系务期间。浦薛凤出任系主任后,清华政治学系明确以“加重吾国自己之学问”为中心工作。[26]为此,浦氏特意聘请燕京大学政治学系教授萧公权开设“中国政治思想史”,邀请浙江大学政治学系主任、哈佛大学博士沈乃正讲授“市制度”、“市行政”、“地方政府”和“中国地方政府研究”等课程。萧公权、沈乃正同为清华毕业生,加之清华的图书设备和学术水准均位居当时高校前列,因此对浦薛凤的邀约积极回应,欣然返回母校任教。1934年,哥伦比亚大学博士陈之迈归国,随即被浦薛凤延揽到清华,开设“中国政府”等课程。大体上,在浦薛凤掌系时期,清华政治学系的课程增加至32种,同时细化为三类(研究所)五门(本科)。本科的五门分别为:宪法与行政法、国际法与国际关系、政治制度、市政学和政治思想。以下以政治制度、政治思想和市政学三门为例,说明清华政治学系在课程本土化方面的表现与成绩(详见表5)。

表5 1936—1937年度清华政治学系政治学类课程简表

续表

说明:上述课程编号101-199为大学本科生课程,201-299为本科四年级与研究院的课程。其中部分课程并不是每学年开设,而是每两年或视情况开设。但大体可以反映当时清华政治学系的课程概括。资料来源:《法学院·政治学系学程一览(1936—1937年度)》,《清华大学史料选编》(二卷上),第368~374页。

参看表5可以发现,在与政治学相关的15门课程中,直接带有“中国”前缀的课程有4门。沈乃正讲授的三门课“市制度”、“市行政”和“地方政府”,虽然是比较性质的课程,即比较论述各国的市行政和地方政府,但其中均有对中国市行政和地方政府做专门的讨论,因此也可以视为是中国政治学方面的课程。这样算来,讲授中国政治的课程计有7门,占表中全部课程近半数。1926年,草创中的政治学系,仅能开设“中国外交政策”一门中国政治的课程。经过10年发展,不但课程总数有明显提升,而且中国政治类的课程几乎占到课程总数的一半。可见,清华政治学系在政治学教育本土化方面确有可观的表现。

(二)学界反响

清华政治学系不但逐步增设中国政治方面的课程,而且所开课程既得到学生的认可与好评,也在知识界产生了重要的学术影响。如萧公权及其“中国政治思想史”这门课,在教学和科研两方面均有比较优异的表现。清华政治学系的学生对萧公权礼敬有加,在《清华暑期周刊》上,学生们恭恭敬敬地写道,

在洋奴式的教育界中“舶来品最佳”的时代,萧先生却把精力放在中国政治思想史上,数典忘祖的人们见了萧先生怕要红脸吧……上他的课,懒惰的人也要变勤快了。一学期一篇大论文,是逃不了;读书报告又是少不得的。政治学同学能拿出点像样的东西发表,大都是萧先生教导的成绩。[27]

可见,清华政治学系的学生,一方面已经认识到“中国政治思想史”作为本土课程所具有的知识价值,另一方面通过萧公权的课堂讲授与论文指导又获得了切实的知识收益。

此外,萧公权于抗战期间,利用历年教学所累积的讲义和参考资料,完成了《中国政治思想史》一书的编写工作。1945年,萧著由教育部审定为“部定大学用书”,交由商务印书馆出版刊行。史学名家缪凤林担任萧著《中国政治思想史》的审查专家。缪凤林虽然提出几点意见与萧公权商榷,但总体上对萧著“称许备至”。[28]据此,有学者称萧著“一经出版便被奉为经典”。[29]20世纪70年代,美国学者牟复礼(Frederick W. Mote)又将此书译作英文,向西方学术思想界介绍其师的研究工作。时至今日,此书仍为中西学子研习中国政治思想的必读书目。由此可知,萧公权先生的“中国政治思想史”课程,不惟得到学生的认可与好评,而且相关的研究工作又在学界产生了比较持久而重要的影响。

不特此也,长期从事中国政府教学与研究的陈之迈,在1943年发表了专著《中国政府》。陈著使用现实的方法研究国民党政府在训政时期的概况,同时兼有对政治组织设立与运行的解释,出版后被学界誉为对于中国政治制度研究的一大贡献。[30]在叙述成书经过时,陈之迈特别指出,在清华政治学系任教时,他就开始收集关于中国政府组织的资料,并且在课堂上也同历届学生讨论其中的问题。[31]从萧公权和陈之迈的事例可以看出,他们在学术事业上的成功,一方面体现了清华政治学系致力于政治学本土化所取得的重要成绩;另一方面,作为这一学术成绩主要担当者的正是执教清华政治学系的留美生。

四、传统知识的现代定位:留美生的认识分歧

留美生是清华政治学系政治学教育本土化的重要推动者与担当者。他们都同意,在输入西方政治学的同时,应该着力从事中国政治学的教学与研究工作。但是,对留美生而言,“中国政治学”这一范畴可以囊括哪些知识内容却并不是一个自明的问题。如前所述,留美生在新大陆接受了完整的西式高等教育,他们对政治学的学科认知,很大程度上受到了美国学者的影响。对于中国政治学的构建而言,这种影响主要表现在两个方面:一方面,美国政治学可以为政治学的中国化提供学理资源,是留美生构建中国政治学的重要知识凭借;另一方面,美国政治学也与形成期的中国政治学存在知识上的紧张关系,致使留美生在教学科目的设置问题上发生了认识分歧。

(一)认识分歧的缘起

1932年,萧公权被聘为清华大学政治学系教授,讲授“中国政治思想史”的课程。在此之前,萧氏已在燕京大学政治学系任教两年。萧公权虽未将燕京视为可以“安身立命”的所在,却也“本有久留的意思”。不过,当浦薛凤向其发出移讲清华的邀约时,萧公权在综合各方面的考虑之后,表示“当然不愿放过这个任教母校的机会”。[32]虽然对任教母校充满了期待,但萧公权初到清华政治学系的工作经历似乎并不愉快。据他说,

在政治系的同人当中,逖生兄(浦薛凤)待我最好。他凡事为我设想……端升和化成起初对我较为冷淡。我想或者他们觉得一个学哲学的人“半路出家”,混进政治系教课,不能和“科班出身”的政治学者一样看待。后来发现我对政治思想尚略知一二,也就把我算作“自家人”了。奚若对我最初似乎有点疑忌。他在教室里对学生讲,中国没有值得研究的政治思想。言外之意,当然是任何人讲授中国政治思想,无异于捕风捉影,大言欺人。[33]

萧公权入职清华时,政治学系已有四位教授:浦薛凤、张奚若、钱端升和王化成。四人当中,唯有浦薛凤待萧公权最好,余者或是对之“冷淡”,或是对之表示“疑忌”。据萧公权推测,因其“半路出家”,毕业于哲学系,而不是政治学系,所以遭遇“科班出身”的钱端升和王化成的“冷淡”。但根据笔者的意见,出身问题并不是症结所在。萧公权虽是康乃尔大学哲学系的博士,但主攻政治哲学,专治政治多元论,钱、王二人同为留美博士,焉能不知?他们之所以对萧公权冷淡,其实同张奚若的理由相同,即不认可有所谓“中国政治思想史”这一子学科方向。但碍于萧公权为系主任浦薛凤亲自延揽入清华,所以不便讲明。张奚若则是一个“完全是四方的”、有棱有角的人,加之社会与工作资历均在浦、萧二人之上,所以敢于在课堂上直陈己见,无所避讳。

(二)传统中国有没有政治思想?

张、钱、王三人之所以认为“中国没有值得研究的政治思想”,很大程度上是受到美国政治学界对所谓“中国政治思想”认识的影响。比如,美国政治思想史领域的权威学者邓宁曾明确表示,“中国人的伦理思想曾有高度的发展,但其政治观念与伦理观念始终没有严格分离;‘政治的’三字只有欧洲亚里安人配称。”[34]因此,张奚若等人所主张的“中国没有值得研究的政治思想”,很有可能就是以其硕士导师邓宁的观点为学理依据的。此外,1927年,时在南开大学任教的萧公权,曾以中国政治思想为主题,拟向美国学术团体联合会申请研究补助金。无奈联合会对此计划不感兴趣,是以所请不准。[35]从这一段小事中,似乎也可以窥见当日美国学者轻视中国政治思想之一斑。

钱端升虽没有像张奚若那样在课堂上直接否认中国政治思想的价值,但他也曾在演讲中明确指出,“中国几无政治思想可言,盖中国人对于政治极为重视,《论语》中有许多政治思想在内,其余如《庄子》、《荀子》,皆有政治思想在内。不过此等书籍,多半为著者之人生观,故不能承认其为政治思想专书。”[36]这显然是对邓宁见解的呼应,而与张奚若的看法如出一辙。可见,张奚若、钱端升等人与美国学者的意见一致,认为中国传统政治思想没有学术上的价值,因此不应该在现代政治学体系中占据一个合理的位置。

与上述诸君的观点不同,萧公权认为,中西政治思想各有所长,不能简单以西方政治思想裁断中国政治思想。在他看来,“中国不特自有其政治思想,且其思想亦具有不可否认之价值。其异于欧美者不在价值之高低,而在性质之殊别。”[37]在萧公权看来,中西政治思想固然有所差异,但这种差异不是价值上的高下之分,而是性质上的各具特色。比如,西方政治思想“工思辨”,中国政治思想则“重实践”。因此,不能以中国政治思想不符合西方政治思想的特点为由,否认其学术上的价值。此外,中国传统思想中,虽有不合时、不合理的成分,但也有若干观念仍然有现代的意义。比如,“民为邦本”、“天视自我民视”等,依然可以适用于现代社会。因此,在中国现代政治学的知识体系中,仍有讲授与研究中国政治思想之必要。

最终,萧公权凭借学识和品格赢得了钱端升、王元化和张奚若的友谊,但这似乎并没有完全转变他们对中国政治思想的看法。比如,直至1948年,钱端升以哈佛大学访问学者的身份,向哈佛学子讲授“中国政府与政治”时,仍然主张“中国传统政治思想是贫乏而缺少变动的”。[38]当其时,钱端升与萧公权相识相知已近16载,但前者仍然不为后者的观点所动,仍然对中国政治思想抱有比较消极的看法。可见,留美生围绕传统政治思想在中国现代政治学知识体系中的定位所产生的认识分歧是比较深刻的。

(三)认识分歧的历史语境

对于清华政治学系留美生内部所产生的学科认知分歧,可以从两个层面来分析。一方面,如前文所述,美国学者的观点似乎直接影响了留美生对中国传统政治思想的认知。此处,可以做一个反事实的大胆假设,如果美国学者普遍肯定中国传统政治思想的研究价值与现代意义,那么清华政治学系的留美生之间还会发生上述的认识分歧吗?另一方面,留美生内部的认知分歧也需要被置放在中国近代思想史的语境内来加以理解。近代中国的学术思想界,有一个亟待解决的中心问题,即中学和西学的异同及其相互关系。对于中国知识分子而言,最为这一问题感到困惑。[39]特别是在“五四”以后,西学东渐的程度更为深入,知识分子之间的思想分化也日趋鲜明。提倡“全盘西化”的激进派,发扬“中国本位”的保守派,以及主张“调和中西”的折中派,均集合了可观的思想力量,彼此之间反复进行学理上的从容商榷与论战式的口诛笔伐。[40]在这个意义上,清华政治学系留美生内部围绕旧学与新知所产生的认知分歧,也可以视为当时中国知识分子在思想文化领域发生分化的一个缩影。

以张奚若、钱端升等人为一方,他们认为,在政治学的世界里,中国的传统与现代成为一种对立关系,现代中国政治学之构建所需要的是西方政治学的理论与方法,中国传统的政治思想因其不符合西方政治学的规范,所以并不能为中国现代政治学的知识世界提供有益的学术材料。浦薛凤和萧公权则相信,传统与现代之间存在一种辩证的承续关系,传统政治思想当中的某些知识部件仍然可以和现代政治世界的知识架构相接榫。中国的现代政治学不是一门单纯模仿西方、否定传统的学问,而应该是一门疏通中西学术、有所创造的学问。当然,从两方思想交锋的实际情形来看,没有人为对手的观点折服。他们都同意建设“中国的政治学”,但在新旧交替和中西激荡的历史背景下却赋予了这个概念以不同的内涵。

五、结语

20世纪30年代,成立未久的清华政治学系,步入发展的黄金时代,并迅速成为国内高校最好的政治学系之一。其在学系建设方面所取得的成绩固然得益于多方面的因素,但实与优秀留美生先后返校执教有重要关系。此外,有必要指出的是,留美生是一个比较特殊的知识社群,一方面,他们所接受的完整而优质的西式高等教育,是其完成移植美国政治学与构建中国政治学这一双重目标时所凭借的重要知识资本。但另一方面,美国政治学与形成期的中国政治学中也会呈现出一种知识上的紧张关系,这种紧张关系又为中国知识界在西方学术文化冲击下发生的思想分化现象所加强。清华政治学系的留美生虽然在身份和知识上具有相同的特质,但并不是一个完全同质化的知识群体。在晚清以来新旧交替、中西激荡的历史背景下,这一知识群体发生了思想分化,对于现代中国政治学之构建提出了不同的设想与方案。

晚清民国以还,在西方文化的冲击之下,中国传统的知识体系与知识制度已开始在实质上发生变化,构建具有现代属性的学术系统就成为中国知识分子的重要志向。中国现代学术系统的构建,主要围绕“知识移植”与“本土转向”这两个命题展开。与具有较高程度普适性的自然科学不同,人文社会科学带有较强的特殊性。简单运用西方社会科学理论不但难以准确而充分地解释中国的经验事实,甚至还会催生出“多重悖论现象”。[41]因此,对于中国现代人文社会科学的构建而言,在从事“知识移植”活动的同时,实现“本土转向”的工作尤为重要。但是,正如本文所指出的,藉由留美生所推动的中国政治学的“知识移植”与“本土转向”并不是前后相继、衔接自然的一个过程,二者之间还存在着深刻的紧张关系。西方政治学在移植的过程中,对形成期的中国政治学发生了一种形塑作用,而且,这种形塑作用所产生的影响是双重的:一方面,它可以将中国政治学引向现代学术的轨道;另一方面,它也可能使得中国政治学陷入某种异化式的发展。清华政治学系留美生内部的认识分歧正是缘乎于此。

在中国知识转型的过程中,海归学者发挥了重要的知识媒介功能。他们凭借学贯中西的知识资本,在引介西方学科的同时,积极推动学科的本土转向,成为实现中国现代知识转型与知识传播的中坚力量。但是,考虑到人文社会科学所具有的特殊性,从事人文社会科学研究的海归学者,尤其有必要和责任处理好“知识移植”与“本土转向”之间的辩证关系。对此,曾经执教清华的另一位海归学者陈寅恪先生已经给出了建议,“必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位”。[42]在这个意义上,钱端升等人在西方政治学的研究范式内从事中国政治研究虽然重要,但萧公权尝试为传统知识在现代重新定位的治学路向,对于中国政治学之形成和发展而言可能更为珍贵。因为,中国人文社会科学的现代化,不应该被简单地化约为西方化,而应该是融合中西学术菁华的、创造性的现代化。由于海归学者具有学贯中西的知识背景,他们理应在中国现代学术的建构过程中产生积极的知识媒介作用。综上所述,1926—1937年间,留美生与清华政治学系发展的案例已经为陈先生的文化目标做出了注脚,并且为今日海归学者发挥知识媒介功能,推动学科知识本土化提供了历史的思考与现实的启示。

[注释]

[1] 陈新宇:《近代清华法政教育研究(1909—1937)》,《政法论坛》2009年第4期;魏万磊:《1930年代清华政治学的国际视野——以〈清华学报〉为中心》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2011第3期;谢喆平、王孙禺:《老清华政治学系的建立与崛起——一项学科教育史的考察》,《清华大学教育研究》2012年第5期。

[2] 孙宏云:《中国现代政治学的展开:清华政治学系的早期发展(1926—1937)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年;钱颖一、李强主编:《老清华的社会科学》,北京:清华大出版社,2011年。

[3] 清华大学校史研究室编:《清华大学史料选编二》(上),北京:清华大学出版社,1991年,第362页。

[4][16][24]孙宏云:《中国现代政治学的展开:清华政治学系的早期发展(1926—1937)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第99、141、133~136页。

[5][6][8][17][22][26]浦薛凤:《浦薛凤回忆录》(上),合肥:黄山书社,2009年,第55、84、167、95、143、157页。

[7] 钱大都等:《回忆我们的父亲》,赵宝煦等编:《钱端升先生纪念文集》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第51页。

[9][11][15][19][20][21][23][32][33][35]萧公权:《问学谏往录》,合肥:黄山书社,2008 年,第46、43、84、62、96、61、91、93、97、57 页。

[10][12]赵宝煦等编:《钱端升先生纪念文集》,第392、391页。

[13][29]钱颖一、李强主编:《老清华的社会科学》,北京:清华大出版社,2011年,第187、177页。

[14] 浦薛凤:《浦薛凤回忆录》(上),第126、129页。

[18] 《教授印象记·浦薛凤》,《清华暑期周刊》1935年第7、8期,第57页。

[25] 参见邱椿:《清华教育政策的进步》,清华大学校史研究室编:《清华大学史料选编》(一),北京:清华大学出版社,1991年,第272页。

[27] 《教授印象记·萧公权》,《清华暑期周刊》1935年第7、8期,第59页。

[28] 萧公权:《问学谏往录》,第122、123页。

[30] 徐义生:《陈之迈·中国政府》,《社会科学杂志》,1947年第9卷第1期,第119页。

[31] 陈之迈:《中国政府》,上海:上海人民出版社,2015年,序言第3页。

[34] 威廉·邓宁著,谢义伟译:《政治学说史》(上卷),长春:吉林出版集团有限责任公司,2009年,第3页。

[36] 钱端升:《政治学》,陈夏红主编:《钱端升全集》(第八卷),北京:中国政法大学出版社,2017年,第42页。

[37] 萧公权:《中国政治思想史》,北京:新星出版社,2005年,第587页。

[38] 钱端升:《中国政府与政治》,北京:商务印书馆,2011年,第28页。

[39] 余英时:《现代危机与思想人物》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年,第130页。

[40] 余英时:《现代危机与思想人物》,第367、368页。

[41] 黄宗智:《实践与理论:中国社会、经济与法律的历史与现实研究》,北京:法律出版社,2015年,第55、56页。

[42] 冯友兰:《中国哲学史》(下),北京:中华书局,2015年,第902页。