跨越经济鸿沟

——国内外信息素养研究的科学计量分析

常 红

(山东工商学院 图书馆,山东 烟台 264005)

自泽考斯基(Paul G.Zurkowski)于1974年首次提出信息素养的概念,国内外学者在社会科学(包括图情学、教育学、社会学等)、健康科学(包括医学、护理学)等领域对信息素养的概念演化、理论和实践应用、研究方法等进行了诸多探索。Pinto[1]等通过文献计量发现,WOS和SCOPUS收录的1974-2011年社会科学领域的信息素养发文远高于健康科学领域,但健康科学的作者合作率高于社会科学,社会科学和健康科学的载刊发文等文献生产力指标均呈现较低的水平。随着新媒体的涌现及信息技术的飞速发展,信息素养的研究热点发生了与时俱进的变化,Kolle基于文献计量学的视角对WOS收录的文献进行可视化分析发现,数字鸿沟、媒介素养、教育学、高等教育和批判性思维等是2005-2014年信息素养研究的热点主题[2]。来自不同国家、地域学者对信息素养的研究贡献不等,有研究显示,2003-2012年SCOPUS收录的信息素养文献大多数来源于北美洲和英国的作者,亚洲和非洲国家的作者贡献较低[3]。信息素养是社会科学和健康科学中的研究热点,尤其在图书馆学、情报学、教育学等学科领域表现突出[4-5]。基于此,笔者尝试运用科学计量的方法,以图情学为例,从发文量、机构分布、核心作者和高产作者合作网络、关键词共现等方面明晰国内外信息素养研究趋势,以期为促进我国图情学信息素养的理论研究和实践应用提供参考。

一、数据来源及研究方法

(一)数据来源

根据布拉德福文献离散规律,任一学科领域关键性文献大多集中发表于核心期刊上。笔者以CNKI核心刊论文和CSSCI来源刊论文为数据来源,以2009~2018年为检索年限,通过构建检索表达式(主题=“信息素养”OR“信息素质”)并匹配“精确检索”模式,经过对检索结果的认真筛选,截至2019年4月15日,获得“图书情报与数字图书馆”分类目录下1 383篇中文论文题录。同时以Web of Science核心合集(SCIE、SSCI、CPCI-S)为数据来源,以2009-2018年为检索年限,通过构建检索表达式(主题=information literacy),将检索结果限定在信息学图书馆学(Information Science Library Science)类目下Article和Review两种文献类型,截至2019年4月15日,获取1 464篇外文论文题录。如不作特别说明,研究中“中文文献/国内研究”和“外文文献/国外研究”皆指上述来源于CNKI和WOS中的文献。

(二)研究方法

采用文献计量中的共词、突现词分析研究方法,选用文献题录信息统计分析工具SATI对样本的作者、关键词等字段进行抽取和频次统计,生成作者和关键词共现矩阵[6],利用UCINET、NETDRAW软件生成共词可视化图谱,为弥补SATI软件的不足之处,利用CiteSpace进行国别统计及突现词提取分析。

二、研究概况

(一)年度发文量分布

从文献数量来看,国内图情学信息素养研究的年度发文量明显高于国外,拟合普赖斯的科技文献逻辑增长规律,十年间,信息素养中外研究文献增长均出现线性增长的特性。从发文趋势图来看(参图1),中文相关研究小幅下降拐点出现在2012年,发文最高峰出现在2016年。外文信息素养研究在2009-2015年小幅不规则震荡趋势较中文明显,2011年和2013年出现发文小高峰,最高峰出现在2016年。整体而言,近十年中外文信息素养研究的发文走向趋势相近,均呈现小幅波动的线性增长趋势,由此推断,国内外图情学信息素养研究的学术关注度较同步。

(二)载刊分布

图1 信息素养研究文献年度发文趋势图

通过对载刊来源的分析发现(参表1),来自CNKI的1 383篇中文文献分布于32种核心刊上,每种期刊载文平均值为43.22篇。载文量超过43篇的期刊共有15种,共载文1 221篇,占总载文量的88.28%。其中《图书情报工作》《图书馆学研究》《现代情报》《图书馆工作与研究》十年间载文均超过百篇,依据布拉德福定律核心期刊区的划分方法,这四种刊位于国内图情学信息素养研究的核心期刊区,共载文530篇,占总载文量的38.3%。

表1 中外文图情学信息素养研究载刊分布一览表

来自WOS的1 464篇外文期刊论文分布于76种期刊上,每种期刊载文平均值为19.26篇。载文量超过19篇的期刊共有21种,共载文1 151篇,占总载文量的78.62%。根据布拉德福定律可知,国外图情学信息素养研究核心期刊区的期刊包括《JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP》、《JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION》、《INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL》、《JOURNAL OF DOCUMENTATION》、《PORTAL-LIBRARIES AND THE ACADEMY》,五种期刊载文共511篇,占总载文量的34.8%,其中《JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP》、《JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION》发文量均超过百篇。

(三)国别和机构分布

由于SATI对CNKI来源数据没有统计机构及国别的功能,为了保持国别和机构数据处理方式的一致,本研究利用CiteSpace对来源数据的国别及机构进行了统计。从外文文献统计结果看,图情学信息素养发文数量位居前十的国家分别是:美国、英国、澳大利亚、西班牙、加拿大、瑞典、巴西、南非、中国、芬兰,尤其美国的发文量远远超过其他国家。但中国、芬兰、苏格兰、丹麦等国家的网络中心度较其发文量位次显著提升,加拿大的网络中心度较其发文量位次显著下降(参表2)。

CiteSpace统计的中文研究机构名称显示为“学校名称+二级院部名称”,外文研究机构仅显示为“学校名称”(参表3)。从中文研究机构来看,图书馆、信息管理学院和图情信息研究中心构成了国内图情学信息素养研究的主力军,其中发文频次较高的机构有:武汉大学信息管理学院、上海交通大学图书馆、上海大学图书馆、南京大学信息管理学院、中山大学图书馆等。

表2 外文图情学信息素养研究国家分布一览表

外文发文频次较高的研究机构分布在西班牙、澳大利亚、瑞典、新加坡、美国等国家,其中前五分别为: 西班牙格拉纳达大学(Univ Granada)、澳大利亚查尔斯特大学(Charles Sturt Univ)、瑞典布洛斯大学(Univ Boras)、新加坡南洋理工大学(Nanyang Technol Univ)、澳大利亚昆士兰科技大学(Queensland Univ Technol)。

在机构合作网络中心度表现上,国内机构合作网络小而分散,仅四所机构的网络合作度为0.01,包括:武汉大学信息管理学院、清华大学图书馆、北京航空航天大学图书馆、西南科技大学经济管理学院;国外机构合作明显胜于国内,网络合作中心度超过0.06的机构有32家,其中网络中心度最大的犹他大学(Univ Utah)发文9篇,网络中心度前五位的机构都来自美国,发文第一的西班牙格拉纳达大学的网络中心度为0.16,排名第20位。

表3 中外文图情学信息素养研究机构发文一览表

(四)核心作者群与高产作者分析

表4 中外文信息素养研究核心作者和高产作者(部分)

依据普赖斯定律和洛特卡定律,“核心作者群”将完成该研究领域50%以上的论文,发一篇论文作者的数量约占作者总数量的60%。数据分析发现,国内外图情学信息素养核心作者总发文百分比分别为18.58%、9.29%,未达到普赖斯定律核心作者群的形成指标。而中外文信息素养研究发文量为一篇的第一作者分别有868、989人,占作者总人数的82.2%、84.82%,这一比例远远高于洛特卡定律的60%。由上可知,国内外信息素养研究的核心作者群远未达到相应的规模和数量,这一结论得到普赖斯定律和洛卡利相互验证。同时核心作者的文献产出比例与普赖斯定律存在较大差距,未来亟需更多的核心学者保持对信息素养研究的连贯性。

2.高产作者及其合作网络分析。利用SATI软件进行作者频次统计,5次以上的中文作者有39位,超过10次的高产作者有4位(参表4),分别为柯平、朱庆华、黄如花和赵宇翔,其发文分别为13篇、11篇、11篇、10篇。其中南开大学柯平以其博士生课程为基础,指导学生通过对国外图书馆学权威期刊的文献分析,提炼国外图书馆学研究前沿与热点。南京大学朱庆华的研究方向侧重于社会化媒体、互联网用户行为、信息政策与法规。武汉大学黄如花自2010-2016年通过开设《信息检索》MOOC课程的实践,进行了MOOC背景下的信息素养教育内容设计、教育模式、用户需求以及大数据背景下的数据素养教育相关研究。南京理工大学赵宇翔是一位年轻的学者,近些年与朱庆华合作发文,研究方向同朱庆华。

外文文献频次在5次以上的作者有47位,超过10次的作者有5位(参表4)。Pinto是西班牙格拉纳达大学(Univ Granada)信息学教授,发文31篇,是一位富有成效的信息素养研究学者;Lloyd是瑞典布洛斯大学(Univ Boras)图书馆学和信息学系教授,发文22篇,其研究方向包括:信息实践、难民(移民)信息需求、跨文化环境中的信息素养、移民信息恢复能力等;来自比勒陀利亚大学(Univ Pretoria)的Fourie发文15篇,其在信息素养教学中引入情感范式,研究不同工作场所及背景下的用户信息素养、信息行为、信息实践等;来自昆士兰科技大学(Queensland Univ of Technology)的Bruce发文12篇,他使用知情学习作为信息素养及其教育的关系标签,将现象图析学方法应用在在学术、工作场所和社区环境中的信息素养研究,研究对象包括本科生、社会劣势群体、从事严肃休闲活动的群体、老年澳大利亚人、网页设计师和开发人员等;Julien是纽约州立大学布法罗分校(SUNY Buffalo)图书馆学和信息学系教授,发文12篇,近些年关注美国及加拿大学术图书馆员对ACRL高等教育信息素养框架的态度等。

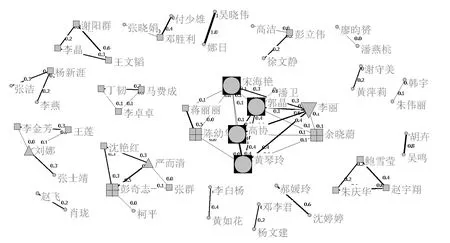

为反映主要作者的合作情况,本文利用SATI生成前100位作者共现矩阵,利用NETDRAW绘制了作者合作网络关系图。去掉孤立节点,有合作关系的中文作者有54个节点、108个连接(参图2),外文作者合作网络有72个节点、178个连接(参图3)。节点大小代表作者在合作网络中的中心度,节点越大,作者的合作网络中心度就越强。线条粗细代表作者合作强弱关系。

从节点大小看,国内研究中上海交通大学图书馆郭晶、高协、黄琴玲、宋海艳的网络中心度最大,以这4人为核心,由李丽、余晓薇、陈幼华、蒋丽丽、潘卫组成了9人聚集性合作网络,其中李丽与高协在该团队中的合作强度(0.6)最大,发文主要集中在2012-2015年,以上海交通大学图书馆的学科服务为例,探讨了嵌入院系的学科服务深度融合、基于翻转课堂的嵌入式教学、信息素养教育创新实践等。以彭奇志为代表的5人聚集性合作网络发文集中在2009-2011年,研究内容主要包括:高校信息素养教育(包括在线信息素养教育)的发展、变革及相关实证分析。

图2 中文文献高频作者合作网络图谱

国外研究中Pinto、Hirvonen、Enwald、Lloyd4人的网络中心度最大。以Pinto为中心的7人合作网络自2009-2018年长期关注信息素养教学评价、信息能力评估以及大学生发现、评估、使用和传播信息的行为研究;以Hirvonen和Enwald为中心的7人合作网络自2015-2018年关注年轻男性和芬兰老年人的健康信息寻求、能力信念和健康行为等日常健康素养及其教育;以Lloyd为中心的10人合作网络自2009-2018年均有发文,尤其关注信息素养实践[7]应用研究,并引入信息弹性的概念,从信息角度描述影响移民安置的方法[8]等。

图3 外文文献高频作者合作网络图谱

从线条粗细来看,国内外作者合作强弱关系显著。吴晓伟与娜日在2010-2011年的合作关系最强,合作强度为1.0,研究主题包括信息素养教育模式及评价等;胡卉与吴鸣的合作强度为0.8,两人在2016年进行了7次研究合作,合作主题包括:数据素养教育模式、最佳实践、数据素养能力等,在2018年进行了数据素养教育服务模式的研究。合作强度为0.6的作者有4对,分别为:赵宇翔与朱庆华、沈婷婷与郝媛玲、谢阳群与王文韬、李丽与高协。其中赵宇翔与朱庆华自2010年合作,合作高峰出现在2015-2016年,该阶段的研究方向包括嵌入式信息素养教育、信息素养教育游戏化、信息偶遇等。沈婷婷与郝媛玲在2015-2016年进行了数据素养研究的合作,研究内容包括:高校数据素养教育实践、数据素养培养机制、馆员数据素养培养机制、研究生数据素养等。谢阳群与王文韬在2016-2018年进行了图书馆虚拟教学、信息偶遇能力培养、用户在线健康信息行为等研究。

国外作者合作强度为1.0和0.8的都有3对。其中合作强度为1.0的Koonce 和Kusnoor在2011-2015年进行了为肿瘤患者和糖尿病患者提供保健信息的个性化方法的健康素养相关研究;Gross 和Latham在2009-2013年进行了信息素养教育干预的有效性评估以及推动教师/图书馆合作的探索性研究等,并在2017-2018开展了美国大学图书馆信息素养教育实践调查、学术图书馆员对ACRL高等教育信息素养框架的态度等研究;Malliari和Korobili在2011-2015年开展了教师对希腊中学教育信息素养实践的看法、希腊高中教师信息素养的范例、希腊研究生信息寻求行为影响因素等研究。

对比中外文作者合作网络图谱,外文作者合作网络共有18个,5人以上作者合作网络7个,以星型—总线型网络为主;中文作者合作网络共18个,但5人以上规模2个,以星型网络为主;中外文作者合作强度0.5以上分别有7对、16对。为了进一步揭示作者合作网络成员间联系的紧密程度,探究国内外作者学术交流网络信息是否快捷通畅,本研究将中外文作者共现矩阵导入UCINET,按照Network-Cohension-Density的路径进行整体网络密度分析,结果表明:外文作者整体网密度(0.0043)稍高于中文作者(0.0027)。由以上分析可以得出,国外作者合作网络规模、网络密度、合作强度均高于国内作者,国外作者网络的团队信息流畅度和情感支持略胜于国内作者网络。相比较国内作者合作网络信息素养后续研究跟进不足的现状,Pinto、Lloyd的信息素养研究均超过10年。

三、关键词共现及突现分析

(一)高频关键词共现图谱分析

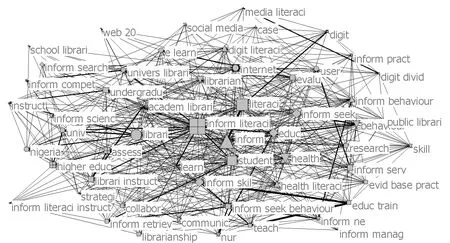

关键词共同出现在文献中的次数越多,说明该对关键词的共现关系越强。本文在关键词共词分析数据预处理过程中,对中文文献关键词进行合并同义词、近义词和相关词处理,例如,将“信息素质”统一用“信息素养”代替,将“文献信息检索课”“文献检索课”“文检课”“文献检索与利用课”等合并为“信息检索课”,将“高校图书馆”用“大学图书馆”代替;将“嵌入式信息素养教育”“嵌入式信息素质教育”、“嵌入式学科服务”分解为“嵌入式”“信息素养教育”、“学科服务”,经SATI去重后的中文关键词共计2 240个/5 478频次。利用SATI对外文文献进行单复数合并等截词预处理、去重后得到英文关键词2 079个,频次为4 730次。中文高频关键词前十位分别为:信息素养、信息素养教育、大学图书馆、图书馆、MOOCs、嵌入式、信息检索课、数据素养、学科服务、大学生;外文高频关键词前十位分别为:信息素养(information literacy)、信息(information)、学术图书馆(academic library)、素养(literacy)、学生(student)、图书馆指导(library instruction)、教育(education)、评价(evaluation)、高等教育(higher education)。

图4 中文信息素养研究关键词共现网络图谱

由于词频大小并不能准确的反映出关键词在网络中的位置和重要性,为了更清晰的了解国内外信息素养研究的主题关系,本文利用SATI3.2生成相关高频关键词相似矩阵,参考齐普夫第二定律,选取中文高频词58个(词频≥9)、外文高频词56个(词频≥56),利用UCINET将关键词相似矩阵转化为##h文件,并导入NETDRAW,生成规模分别为58*58、56*56的中外文关键词共现网络图谱,并进行点中心度分析,根据Degree参数设置节点大小和颜色。共现网络图谱中每个节点代表一个关键词,节点大小代表关键词在网络中的中心度大小。在中文文献中,“大学图书馆”的网络中心度最大,“信息素养”的网络中心度次之。外文文献关键词节点最大的为“信息素养(information literacy)”,“信息(information)”次之。

图5 外文信息素养研究关键词共现网络图谱

共现图谱中的线条粗细反映共词频次的高低,中文高频关键词共现强度为0.2的词组为“嵌入式-服务”,共现强度为0.1的词组有四对,分别为:图书馆学—情报学、学科馆员—学科服务、大数据—数据素养、数据素养—教育。外文文献关键词共现图谱中共现强度为0.2的词组三对,分别为:信息(information)—素养(literacy)、信息技能(information skill)—教育训练(education training)、教育训练(education training)—教学(teach),信息搜寻(information seeking)—行为(behaviour)的共现强度为0.1。由此可见,近十年国内外图情学学者对信息素养研究的关注焦点不同,国内学者更注重嵌入式服务的实践探讨,而国外学者在信息与素养、信息技能与教育训练、教育训练与教学方面的理论和实践研究成果较丰富。

(二)关键词突现分析

基于NETDRAW的高频关键词共现和聚类图谱无法提供学科研究的最新演化动态,笔者将从CNKI导出的Refwork格式、从WOS中导出的Txt文本分别导入CiteSpace进行关键词图谱分析并提取突现词,尝试从突现词分析的视角探测国内外图情学信息素养研究的演变态势和聚焦点。

从结果来看,中文文献突现词24个,外文文献突现词29个,其中超过外文平均突现强度3.12的关键词有12个,从强到弱排序为:数字鸿沟(digital divide)、媒介(media)、在线(online)、大学图书馆(university library)、绩效(performance)、信息检索(information retrieval)、信息搜寻行为(information seeking behaviour)、检索(retrieval)、信息技术(information technology)、数字化学习(e-learning)、网络站点(web site)、公共健康(public health);超过中文平均突现强度5.26的关键词有7个,从强到弱排序为:信息素质教育、信息素质、数据素养、数据素养教育、MOOC、大学生、文献检索课。

从突现词异常强度来看,国外相关研究出现的突现词强度差别不大,最大值为4.8484(数字鸿沟digital divide),最小值为2.4611(公共图书馆public library)。国内图情学信息素养研究出现了两个高峰,分别是2009-2011年的信息素质、信息素质教育研究,以及在2016-2018年的数据素养和数据素养教育研究。究其原因,由于国内学者在翻译“information literacy”时,有学者倾向译成素质,有学者认为素养更宜,所以从突变词统计数据来看,2009-2011年有很多学者采用了“信息素质”这一译法,而后学术论文中被“信息素养”逐渐取而代之,这是“信息素质”和“信息素质教育”两个词突变强度增大的主要原因。而“数据素养”和“数据素养教育”在国内确实从2016-2018年出现了一个小的研究高潮,从图4的大数据-数据素养、数据素养—教育的共现强度可以得到验证。

表5 中外文信息素养研究突现词

从突现词出现的时间节点来看,2009-2011年,国外研究的突现词包括大学图书馆(university library)、信息检索(information retrieval)、信息搜索行为(information seeking behaviour)、信息技术(information technology)、数字化学习(e-learning)、尼日利亚(nigeria)、依从性(adherence)等,通过追溯文献发现,关键词依从性(adherence)出现在健康素养相关文献中。除了信息素质和信息素质教育,此阶段国内相关研究关注大学生、信息检索课、教学模式、教学改革等。

2012-2014年,随着信息技术的变革,国外学者关注用户公共健康(public health)、在线(online)、资源(resource)、信息行为(information behavior)、信息能力(information competency)、信息技能(information skill)、教育培训(education training)、绩效(performance)。同时期国内学者研究主题聚焦于学科馆员、信息检索、信息行为、嵌入式学科服务等。

2015-2018年,国外学者关注公共图书馆、馆员与教师协作、新媒体技术背景下的数字鸿沟、图书馆参与信息技能指导及其质量研究。国内学者关于MOOC、数据素养及其教育的研究成果较以往出现了大幅增长,由于美国大学与研究图书馆协会(ACRL)于 2016年正式发布了《高等教育信息素养框架》,所以ACRL也成为国内本阶段的突变词之一。

(三)研究热点分析

结合突现词、作者和关键词分析图谱,利用NoteExpress文献管理软件的关键词组织功能进行文献梳理,根据最新研究发展态势,总结研究热点如下:

1.从信息素养到数据素养,概念的内涵外延。随着信息技术的发展,信息素养的内涵不断外延至数据素养、媒介素养、视觉素养、健康素养、创新素养、金融素养、元素养等。Marzal和Borges从信息能力和沟通能力融合的角度分析了信息素养内涵的转变并构建了元素养能力评估模型,认为信息素养应与视觉素养、数据素养、媒介素养相协调,从而实现元素养对教育的影响[9]。

从突现词来看,中文的“数据素养、数据素养教育”、外文的“媒介(media)”引领了2016-2018年图情学信息素养研究的前沿。国内学者在综述国外数据素养研究的最新成果上,分析了馆员数据素养能力培养路径[10],分享了中科院大学图书馆数据素养教育最佳实践[11]、构建了科研人员数据素养能力框架[12]及数据素养能力测评量表[13]和评价指标体系[14]。Zhao等从不同角度探讨了中国艺术教师在教学中的数字素养,认为艺术教育更依赖于数字媒体[15]。

社交媒介和移动技术对国外幼儿、本科生、研究生、不同性别的影响如何?学者们做过大量研究,例如关键利益相关者对数字媒体和技术纳入新西兰幼儿公共图书馆计划的理解和认识[16]、移动技术如何改变英国年轻人寻求和使用信息的方式[17];也有研究通过建立“积极的公民身份”和“媒体的多样化使用”量表,衡量评估学生通过电子学习获得技能的媒体赋权[18];维基和社交网站等社交媒体已经成为重要的信息来源。虽然社交媒体越来越流行,但通过它们获得的信息质量差异很大,有研究表明:学生与图书馆员利用维基和社交网站等社交媒体获得有用信息的检索策略存在显著差异[19],而不同社交媒体平台的信息寻求频率和使用目的在性别、班级水平、学科、五大人格特质等方面存在显著差异[20]。

2.从学校教育到工作场所,研究对象社会化。通过梳理关键词“信息素养教育”“education” “education and training”对应的文献发现,图情学信息素养研究中文相关文献聚焦于高等院校,尤以大学生为教育对象的信息检索课、MOOC教学与改革为主,偶有提及青少年和老人信息素养现状[21-22]。外文相关研究对象覆盖了学龄前儿童、小学生到博士研究生整个正规教育体系,并从课堂内拓展到课堂外,将信息素养教学应用到不同的学习场景。以Theng为中心的研究团队对新加坡的中学生、大学生、护士、新加坡的菲律宾人的信息搜寻和使用技能进行了评估,以帮助调整相关的信息素养课程设计。该团队利用实验设计,比较研究了新手搜索者和信息搜索专家在信息搜索方面的差异,验证了新手和专家搜索在使用复杂的查询命令、关键字选择和运算符方面存在差异[23]。Yu等发现在马来西亚中学实施基于资源的学校历史项目中,与信息素养相关的学习技能发展、研究报告编写等学习体验缺失问题[24]。Rutledge和LeMire建议图书馆整合整个课程的信息素养、促进个性化学习环境的建立,在正式的课堂内外提供信息素养支持[25]。

更为重要的是,国外研究人员已将注意力从正规教育扩展为关注社会问题,例如:健康、灾害背景下的信息素养,不同工作场所的从业人员甚至无家可归和受虐待者、以及其他在社会参与方面受到挑战的群体的信息需求和实践、数字鸿沟等。例如:芝加哥西北大学的Curtis研究团队在2010-2016年关注老年人健康素养测量研究[26-28];福岛医科大学通过跨专业协作开发健康素养工具包,为当地公共卫生护士开发并实施了一系列健康素养培训讲习班,强调了医疗保健专业人员健康素养的技能迭代[29]。值得注意的是,关键词“education and training”全部出现在健康素养相关文献中,反映了健康素养教育有针对性训练的重要性。van Laar等针对创意产业内专业人员数字技能工具进行了概念开发和经验验证,认为21世纪工作场所专业人员必备的数字技能(digital skill)包括:信息、沟通、协作、批判性思维、创造力和解决问题[30];Naveed和Rafique通过对巴基斯坦在职科学家的信息素养调研发现,这些科学家中的绝大多数在其整个职业生涯中从未接受任何正式的信息素养培训。虽然科学家们对使用搜索工具、印本和电子信息资源、理解已发表的研究和撰写研究论文充满信心和能力,然而他们不太习惯于解释视觉信息、定义信息需求、评估信息的相关性和质量、管理引用以及构建搜索策略等,对在职科学家的信息素养指导计划做出安排是必要的[31]。

3.从数字鸿沟到经济鸿沟,信息素养教育的社会价值。信息时代,数字鸿沟表达了不同国家个人和人口在获取和利用信息通信技术方面的不平等,表现为知识鸿沟、技术鸿沟、文化鸿沟等。数字鸿沟形成的根源在于经济鸿沟导致的国内外社会经济发展水平的不平等和不平衡。由经济鸿沟、数字鸿沟引发的贫富差距及其社会问题引起了越来越多学者和公共图书馆的关注。俞碧飏认为中国农民工由于缺乏财务、物质、教育、心理、人际关系和认知资源,他们遇到了物质、认知、动机和社会准入限制,导致他们经历数字鸿沟,提出了一个综合框架来理解数字鸿沟的测量和原因[32]。Lee提出智能鸿沟的概念,认为其是由智能设备的使用而产生的不断演变的数字鸿沟,这是一个面向未来的鸿沟,不仅来自性别、经济地位等外部因素,还来自智能设备使用技能自身[33],尤其是老年人。有研究认为,数据素养教育和评估的缺乏是巴西数字鸿沟的决定因素之一[34]。Alam和Imran研究了澳大利亚难民移民的数字鸿沟和社会包容问题,认为影响难民移民使用数字技术的许多因素包括:数字技术的物理访问和使用方面的不平等、有效使用不同技术所需的技能以及支付服务的能力,该项研究对澳大利亚政府、信息和通信技术行业通过制定支持性政策和计划,以减少难民移民群体中社会排斥,异化和边缘化的风险具有重要参考意义[35]。

国内外大学图书馆致力于馆员与教师合作、嵌入式教学等服务方式开拓信息素养教育空间,公共图书馆工作人员尤其受过社会教育和实践培训的图书馆员和专家,在消除数字鸿沟、提高公众信息素养、干预有特殊需求的群体、发挥公共图书馆的社会教育功能方面也发挥重要的作用。例如:就业能力培训[36]、开展弱势和脱离环境中的青少年信息行为研究[37]、南非农村视障用户阅读体验[38]、协助农村社区的小企业[39]等。

4.从技术标准到价值维度,框架的教育实践。教育是信息素养研究亘古不变的主题,2015前用户的在线信息搜索行为、信息检索、信息技能、信息能力的教育培训是国内外图情学信息素养研究的热点主题。2016年美国ACRL正式颁布《高等教育信息素养框架》,将信息素养教学和评估从注重技术标准转向以批判主义作为价值维度[40],从基于技能的方法转移到探索理解概念、知识实践和旨在支持学生教育过程中的智力发展[41],《框架》是国际范围内信息素养教育的重要指导文件,改善了信息素养的教学,鼓励和支持馆员教师合作,为信息素养研究提供了新的机会。符绍宏和高冉认为信息素养教育的教学目标应面向研究和发展过程中的信息活动,从情感、行为、认知、批判性思维等方面培养学习者的信息能力[42];彭立伟认为需要整合数据素养、媒介素养等多元素养类型,将具有内在逻辑或价值关联的课程整合在一起,形成综合性、系列性的信息素养教育课程或讲座[43]。

信息素养教育是学术图书馆的基础专业实践,学术图书馆员是信息素养教育的主要提供者,而框架的全面实施需要重新调整信息素养教育的方法[44-45]。Julien等在美国对学术图书馆馆员进行了一项基于《框架》的大学图书馆信息素养教育实践的调查,调查数据包括将新的高等教育信息素养框架纳入教学的教学方法、教学目标、教学技术、教学评价等,调查关注用户需求、服务营销、图书馆与教师和管理者的关系、以及教学图书馆员面临的一系列共同挑战等。该项调查拟定期进行以提供纵向数据,通过不同背景的比较分析确定最佳实践[46];国内学者张莉在理解《框架》的基础上,将社会情境和学术情境融入元素养教育的教学过程,多环节开展教学设计和教学活动,培养学生的批判性思维和反思等元认知能力[47];服务学习将课堂学习与现实世界的经验联系起来, Young和Maley构建了一个在服务学习环境中教授研究和信息素养技能的模型,将学术研究与现实世界的实践和解决问题联系起来,利用实践以及与该领域的社区合作伙伴和从业者的接触,为课程的深入参与和关键信息素养的教学提供了机会[48]。由于信息素养被广泛理解为在公民的日常生活、工作、活动参与、学生的成功中提供了重要基础作用,因此推广信息素养教育的最佳实践非常重要。

四、结语

经过不同路径的数据可视化处理及分析,国内外图情学信息素养研究的发展态势已略见雏形,总体来说,国内外相关研究的发文量走向趋势及学术关注度较同步;图书馆、信息管理学院和各类信息研究中心构成了国内外图情学信息素养研究的主力军;美国以超过第二名534篇的发文量跃居国外信息素养研究的最大国别。虽然国外作者合作网络强度和规模胜于国内,但中国学者包括部分海外留学人员的国际影响力也在逐步提升。在经济鸿沟引发的数字鸿沟社会背景下,随着信息素养概念的内涵外延、教育对象的社会化,灾害背景下的公民信息素养、不同工作场所从业人员以及其他在社会参与方面受到挑战的群体的信息需求和实践研究引起了国际学者的广泛关注。而信息素养教育在帮助用户跨越经济鸿沟,有效识别、搜索和使用与个人专业、学术或生活相关的信息方面起着举足轻重的作用。未来国内信息素养研究要拓宽理论视角和研究范式,注重科学研究方法尤其是扎根理论、民族志、话语分析、新现象图析学和案例研究支持下的信息实践问题的探索。