改良式罗哌卡因肋间神经阻滞在胸腔镜手术中的应用

朱建权 魏巍 赵洪伟 宫立群

手术后疼痛是组织损伤或潜在组织损伤所引起的不愉快感觉和情感反应[1]。常规开胸手术由于切口长,同时手术过程中可能损伤肋间神经,患者术后疼痛明显。由于手术后需保留胸腔引流管,故术后多需要全身应用止痛药物以减少术后疼痛的发生。胸腔镜手术与传统开胸手术相比,具有切口小、损伤肌肉有限、不损伤肋骨及肋间神经的优点,疼痛较开胸手术减轻[2],但由于手术后仍需保留胸腔引流管,术后疼痛,尤其是术后早期切口及引流管口周围疼痛程度仍较为剧烈。同时,疼痛本身造成患者术后呼吸幅度受限,进而限制呼吸,剧烈的疼痛还会显著抑制患者咳嗽、咳痰等动作,增加术后肺不张、肺部感染等严重并发症的发生率,因此胸腔镜手术后镇痛是临床工作中迫切需要解决的问题。

胸部手术的术后镇痛方式主要分为区域阻滞和全身给药两类。若需单用全身静脉给药,达到镇痛效果所应用的药物浓度较大,同时为达到更好的镇痛效果多采取多药联合的策略,如术后使用镇痛泵,同时可联合静脉或口服止痛药物,联合使用非甾体镇痛药在一定程度上可缓解术后疼痛,但是通过静脉或口服使用止痛药物易引起严重的全身性不良反应,如恶心、呕吐、头晕等反应。在区域阻滞止痛方法中,肋间神经阻滞是局部止痛最常用的方式,可有效减轻切口、胸腔引流管口周围的疼痛。但对于罗哌卡因在胸腔镜手术后镇痛效果研究不多,而以罗哌卡因所采用肋间神经阻滞的方法不一。

本研究结果提示,罗哌卡因肋间神经阻滞对胸腔镜术后的镇痛效果较好,显著减少了术后疼痛的程度,同时在一定程度上减少术后肺不张及肺部感染的发生率[3]。但该方法需胸腔镜下以器械夹持阵痛进行注射,操作方法略显烦琐,同时胸腔内注射会使部分药物沿针道流出,不利于保持局部较高药物浓度。本研究在前期研究的基础上进一步改进局部肋间神经阻滞的给药方式,通过胸腔镜下胸腔外(改良式)肋间神经阻滞的方法进行术后局部镇痛,研究观察此方式止痛效果及相关不良反应。

1 材料与方法

1.1 病例资料

本研究为前瞻性研究,选取天津医科大学肿瘤医院2018年8月至2018年11月行全麻下胸腔镜手术的肺癌患者60 例,年龄在18~75 岁,符合胸腔镜手术指征且不具有下述排除标准。患者排除标准:1)对罗哌卡因及类似物过敏史;2)术前有明显疼痛或疼痛性疾病病史;3)既往曾有开胸(胸腔镜)手术史;4)精神疾病史、酗酒、长期使用镇痛药物史(持续使用镇痛药物3 个月以上);5)术前合并肝肾功能不全患者。将患者随机分为对照组(胸腔内肋间神经阻滞),试验组(胸腔外肋间神经阻滞),每组各30例。

1.2 方法

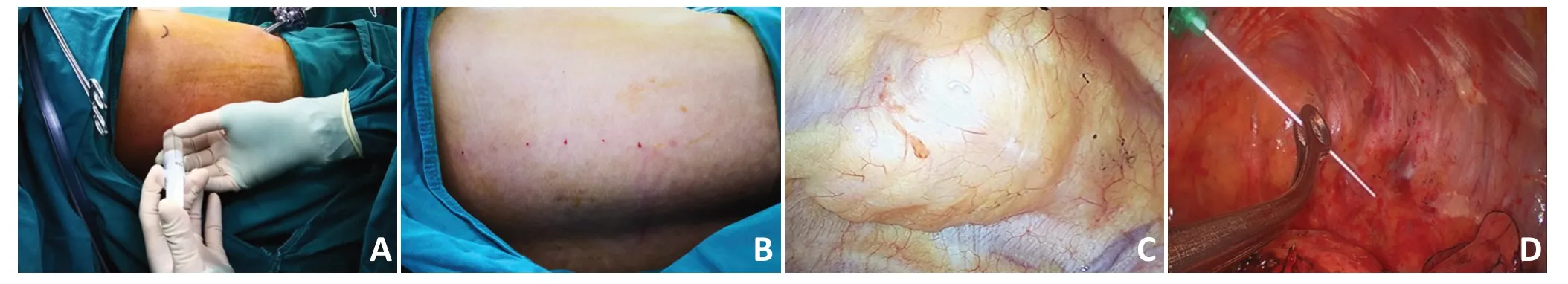

两组患者所采用盐酸罗哌卡因注射液(浓度为0.75%)均为北京阿斯利康公司生产,使用时对照组以无菌0.9%氯化钠稀释至0.25%。在胸腔镜手术结束关闭胸腔前进行[3],阻滞穿刺点位于肋椎关节外侧2 cm,每肋间注射3 mL。试验组自第3~10肋间于脊柱旁患侧约3 cm进针,每肋间注射3 mL。试验组采用20 mL注射器连接5 mL针头(采用较细针头以减少组织损伤,及针眼周围出血),再次消毒穿刺点附近皮肤,进针深度至胸腔镜下可看到针头位置时(针头位于壁层胸膜下,不刺破壁层胸膜)注射药物(图1A~C为改良式注射过程,D为胸腔内注射过程)。两组均在胸腔镜直视下完成操作,注射前回抽避免药物直接注入血管,同时均对患者手术切口进行罗哌卡因的注射(图2)。术后使用镇痛泵镇痛,同时如疼痛无法耐受则追加吗啡10 mg/次,或酌情使用其他剂量,皮下注射。

图1 肋间神经阻滞操作过程

图2 肋间神经阻滞完成后于切口周围注射罗哌卡因

1.3 观察指标

患者术后疼痛的评估由不参与患者治疗的胸外科医生独立评价疼痛情况,记录患者术后12 h(T1)、24 h(T2)、48 h(T3)、72 h(T4)共4个时间点的疼痛情况,采用VAS 疼痛评分以及Prince Henry Pain Scale(PHPS)评分。VAS 疼痛评分具体的标准为:0 分,切口无痛;1~2 分,切口偶有轻微疼痛;3~4 分,切口常有轻微疼痛;5~6 分,切口偶有明显疼痛但可忍受;7~8 分,切口常有明显疼痛但仍可忍受;9~10 分,切口剧烈疼痛无法忍受。PHPS评分为:0分:咳嗽时无痛;1 分:咳嗽时有疼痛,但深呼吸时无痛;2 分:深呼吸有疼痛,安静时无痛;3 分:安静时即有疼痛,但较轻,可忍受;4分:安静时有剧痛。同时记录出院前吗啡总追加量及患者出现恶心、呕吐、肺不张等不良反应发生的情况。

1.4 统计学分析

采用SPSS 18.0软件进行统计学分析。计量资料采用t检验,计数资料比较采用χ2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 入组情况

本研究共60 例患者,其中试验组30 例,对照组30 例。男性患者33 例,女性27 例,年龄36~70 岁。在手术方式上60 例患者均完成胸腔镜下手术,无中转开胸病例,试验组27 例行肺叶切除术,3 例行楔形切除术;对照组28 例行肺叶切除术、1 例行肺段切除术、1例行楔形切除术。试验组与对照组患者在性别与年龄及手术方式上差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 疼痛程度评估

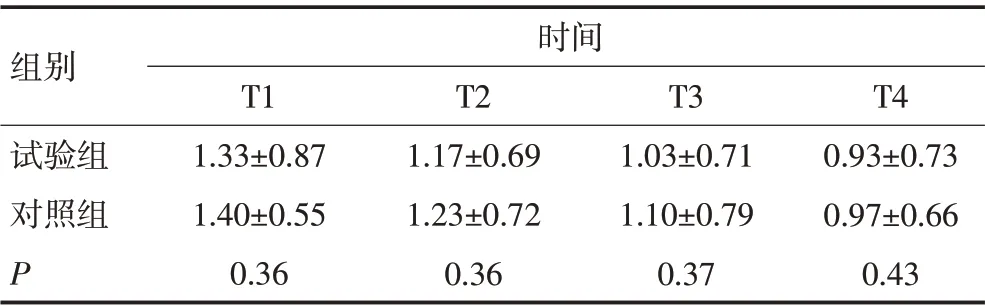

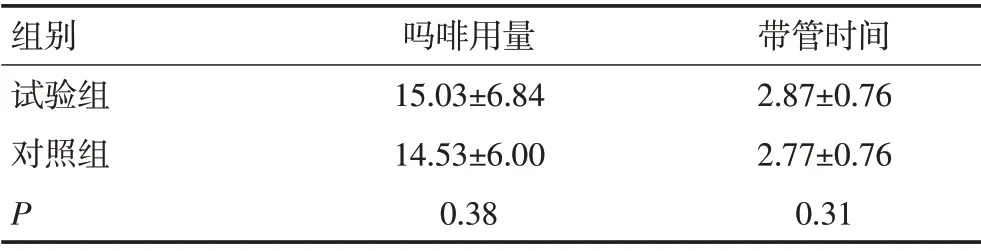

从术后镇痛效果评估上看,两种方法均有效控制了胸腔镜手术后的疼痛,即使在疼痛最为明显的术后24 h内,疼痛程度也均较轻(表1,2)。试验组在术后12 hVAS 评分1.67±1.07,对照组评分1.70±0.97。术后24 h VAS 评分,试验组1.57±0.84,对照组1.60±0.71。两组患者疼痛在所采集时间点的评估上无显著性差异,试验组患者疼痛程度数字上略低于对照组患者。无论是试验组还是对照组,疼痛程度均较轻,结合术后其他镇痛方式,以VAS评价多数为偶有轻微的疼痛,同时PHPS评价系统评价多数为咳嗽或深呼吸时的疼痛,多数患者静息时无明显疼痛。同时两组患者在术后吗啡使用量(P=0.38)及带管时间(P=0.31)上差异均无显著统计学意义(表3)。

表1 胸腔镜手术后患者疼痛情况VAS评估结果

表2 胸腔镜手术后患者疼痛情况PHPS评估结果

2.3 不良反应评估

对照组共发生5 例注射后胸膜下血肿或沿针眼渗血的情况(图1),部分患者需压迫止血;而试验组经胸壁注射的患者仅1例发生胸膜下血肿,后者相对而言更为安全。试验组的患者术后未发现注射部位疼痛或红肿及其他感染征象,由于采用细针头注射,穿刺点无需辅料覆盖或其他处理。试验组的注射部位在注射后部分患者偶有少量渗血,无需特殊处理。

表3 胸腔镜手术后患者吗啡用量及术后带管时间的比较

3 讨论

手术后疼痛是术后较为常见的并发症,对患者手术后康复和治疗效果可能造成不良影响,同时疼痛也可能增加其他手术相关并发症。胸部手术后疼痛的管理无论是开胸手术还是胸腔镜手术都需要给予重视,大部分患者术后住院期间都会经历中至重度的疼痛[4],部分患者会发展为术后慢性(持续性)疼痛[5],给患者带来生活质量的降低。术后镇痛可使用静脉镇痛泵,也可局部给予止痛药物,硬膜外给药是一种常用的方法,有报道其显著缓解开胸手术后疼痛[6-7],能够使疼痛减轻至与胸腔镜手术程度相当[8]。既往的研究报道了肋间神经阻滞在术后止痛中的疗效与安全性[9-10],在有效改善患者术后疼痛同时能够减少止痛药物的使用。通过本研究进一步证实其对胸腔镜手术后止痛效果确切,同时由于是局部使用药物,止痛药物的全身反应少见[3]。

本研究是原有注射方式的改良,将肋间神经阻滞药物(罗哌卡因)由胸腔外自肋间隙由胸腔镜直视下注射。从现有研究结果上看,两者在术后镇痛上都是有效与安全,但改良式肋间神经阻滞过程中胸膜下血肿的发生大大减少。究其原因可能是传统式注射时针头位置不易控制,受进针操作角度及进针走向的影响。改良式注射时是注射针头由胸壁外垂直进入注射部位,直接于肋间神经周围注射罗哌卡因,阻滞肋间神经,这在操作上更为简便易行。改良式注射未穿透壁层胸膜,也更好的保持了壁层胸膜的完整性,一般注射后局部隆起。在保持壁层胸膜完整性的同时,改良式注射可使肋间组织罗哌卡因不易沿针道流出,理论上来说有利于维持神经周围较高的药物浓度。

改良式注射的针眼很小,术后未观察到注射部位的疼痛及感染等不良反应。不过,对于部分肥胖及胸壁较厚的患者,由于针头长度有限,有时术中胸腔镜下看到注射器针尖位置较为困难,从而可能影响局部神经阻滞效果,对于这部分患者而言,传统式注射可能是更好的选择。胸部手术后胸腔引流管带来的疼痛也是术后疼痛的一个主要因素[11],罗哌卡因主要目的是控制术后早期的疼痛,而对本研究入组患者均提倡术后快速康复,包括尽早拔管,平均带管时间3天以内,减少术后带管时间也能够减少术后患者疼痛体验,尤其是中至重度的疼痛多与引流管有关。术后合理镇痛与提倡尽早拔出胸管的结合极大地减少了术后中至重度疼痛的发生,将快速康复的理念与手术麻醉及术后镇痛结合[12]。

胸部手术后疼痛一般较其他手术后疼痛更为明显[14],几种局部镇痛方式镇痛效果无明显差异[13],也有研究认为静脉镇痛泵与硬膜外镇痛泵效果与不良反应相当[14]。目前来看联合应用多种镇痛方式以更好地控制手术后的疼痛是较好的选择[15-17]。从本研究结果上看,改良式经胸壁注射罗哌卡因较传统式操作上更简单,减少了胸膜下血肿及沿针道渗血的发生,较好地控制了胸腔镜手术后患者的疼痛,同时未观察到明显局部或全身的不良反应,值得推广。