本科生《医学免疫学》“学-思-行”课堂初探

刘 娟

(海军军医大学基础医学院免疫学教研室暨医学免疫学国家重点实验室,上海 200433)

孔子的教育思想是我国教育发展悠久历史中一颗璀璨的明珠,对现代教育思想产生了深远而积极的影响。孔子将教学归纳为学思结合、知行统一的有机过程,后代将之总结为“学-思-行”的教育思想[1-2]。“学-思-行”思想既精炼概括了学生的认知规律,也与医学本科生的教育发展目标高度一致。《医学免疫学》“学-思-行”课堂的核心是学思结合、知行统一,是教学过程中师生相互联系、相互促进的融合过程。具体的说,是以《医学免疫学》教学大纲为指引,以培养具有创新性科研思维和扎实临床技能的新型医学人才为目标,针对医学本科生在人格特征、学习基础、兴趣思维等方面的特点而设计的新型教学方法;是在教员指导下,以学员为主体,从学习到思考再到实践逐步发展、有机融合的互动过程。“学”是基础,“思”是灵魂,“行”是方向。

1 “学-思-行”课堂的教学理念

“学”即学习,学员是主体,学习是基础,离开了学员的主动学习,一切教学方法皆为空谈。子曰:“学而时习之,不亦说乎?”“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,强调的就是兴趣是学习最好的老师。学员唯有好学、乐学、博学、恒学,方能主动参与课堂,理解免疫学的基本概念、掌握重点、突破难点。教员要注重激励学员的学习动机、提高学员的学习兴趣、鼓励学员广泛阅读、坚持学习,构建融入式课堂,让学员以学习免疫学为乐趣,融入学习,沉醉于学习。

“思”即思考,思考是灵魂,离开了思考,学习就是浮于表面的形式,“学得快、忘得快”,无法真正有所收获。子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆”,强调的就是思考对于学习的重要性。学员唯有主动、独立思考免疫学知识内涵与外延,提出问题,解决问题,方能领域免疫学的知识内涵,突破书本局限,有所思有所悟。教员要注重启发学员思考免疫学中悬而未决的问题,通过扩大阅读、广泛涉猎,大胆设想,在此过程中建立批判性和创造性思维。

“行”即实践,学有所用、学以致用是学习的最终目标和方向。子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”,强调的就是学以致用的重要意义。学员要理论联系实际,提高用免疫学基本原理解决相关临床问题的能力。教员要丰富实验、实习教学,加强创造性思维训练,将教学与科学有机结合,提高学员的创造力[3-4]。

2 “学-思-行”课堂的教学实践

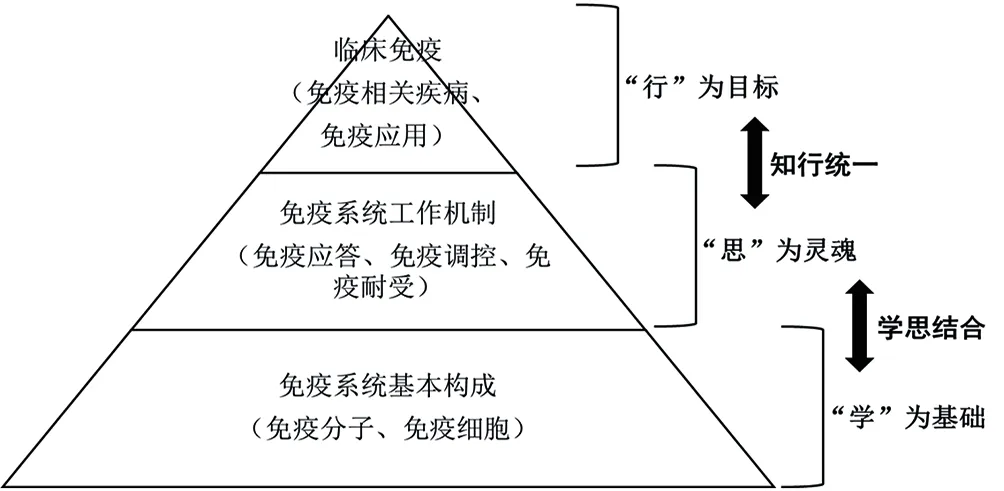

医学免疫学课程大纲呈现金字塔式架构,第一层为免疫系统基本构成,包括免疫分子(抗原、抗体、补体、细胞因子、CD分子、MHC分子)和免疫细胞(天然免疫细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞)等,第二层为免疫系统工作机制,如免疫应答(T细胞应答、B细胞应答)、免疫调控、免疫耐受等,第三层为临床免疫,包括免疫相关临床疾病(自身免疫性疾病、免疫缺陷病、超敏反应、移植排斥、肿瘤)及免疫学的实际应用(医学检验防治)。该总体结构遵循了由浅入深、由理论到实践的基本规律。每一层中的教学内容各有特点,恰好与“学-思-行”模式的三个阶段相匹配(图1)[5]。

图1 医学免疫学教学大纲与“学-思-行”模式的三个阶段

2.1 以“学”为基础,夯实基础知识储备

学员是主体,学习是基础,如何帮助学员好学、乐学、博学、恒学,是教学的关键问题和重中之重。然而,不同于人体其他系统,如消化系统、呼吸系统其中发挥作用的器官较为独立却明确,免疫系统发挥功能依赖其相互交错的复杂整体,这为学员的学习增加了难度。不同的免疫细胞通过不同的免疫分子介导的不同免疫应答,不同的免疫相关疾病机制各异,又可能产生交叉影响和调控。教员如果采取机械的、灌输式、填鸭式教学方法,学员可能学期开始就感觉到挫折而失去继续学习的兴趣和勇气,导致后期学习理解更加吃力。因而,在教学过程中提高学员学习兴趣和增强信心十分关键,教员需要通过多种策略帮助学员在学习中前后贯通、渐入佳境。

在充分尊重所传授知识的科学性和思想性的基础上,增加讲授的趣味性可以有效提高课堂生动性。免疫学发展历史伴随着人类与传染病斗争的漫长过程,免疫学许多关键理论都来自于科学家的创造性发现和突破,讲好这些故事及其背后的故事,能为讲好一堂课打下基础。如在抗体这一章时,讲到抗体的发现来自于德国医学家埃米尔·阿道夫·冯·贝林发现的抗白喉毒素和血清疗法,并获得了1901年第一枚诺贝尔生理学或医学奖诺贝尔奖。仅将这一历史告诉学员并不能充分吸引学员的注意。事实上,冯·贝林曾经也是一名军校医学生,经历过毕业后基层军医的磨练和锻炼,而后在罗伯特·科赫(1905年诺贝尔生理学或医学奖获得者)的实验室继续深造,开展科学研究,才逐步有了后面的科学创造。冯·贝林发现的抗白喉毒素和血清疗法与另外两名科学家——日本的北里柴三郎及德国的保罗·埃尔利希有着紧密联系,而为何只有冯·贝林获得了第一届诺贝尔医学奖呢?这些故事及其背后的故事,能更好地引发学员共鸣,活跃课堂气氛,将学员带入课堂。另外,如免疫学绪论一章中,用雍正因为感染天花当上清朝皇帝的故事讲解疫苗的重要性;抗原提呈细胞一章中,用科学家拉尔夫斯坦曼因为发现树突状细胞成为历史上第三个在死后获得诺贝尔奖荣誉的科学家的故事引入树突状细胞的重要性;I型超敏反应一章中,用花生酱之吻的故事引入超敏反应的发生机制;固有免疫系统一章中,用法医通过中性粒细胞浸润时间破案的故事讲解中性粒细胞在损伤中的作用;免疫缺陷病中一章中,用唯一一例艾滋病治愈患者柏林病人的故事讲解艾滋病的治疗方法,这些举例都能很好地激发学员兴趣,化解重点难点,提高教学效果。

此外,许多免疫学知识与生活常识密切相关,紧密联系这些生活实际有利于学员更好地理解掌握这些知识点。从学员熟悉的母乳喂养、流感病毒传染性等入手能够帮助学员更好地理解抗体的抗原特异性。比如,母乳中含有母体近期感染过病原体后产生的针对特定病原体抗原的特异性抗体,而这些抗体能够帮助婴儿抵御母婴可能共同面对的抗原成分;感染过流感病毒或注射过流感疫苗的个体会产生特异性抗体,而一旦病毒发生变异,其抗原性会发生改变,此时体内的抗体就可能会失去作用;这些现象的原因都在于抗体的抗原特异性。

总之,通过多种手段,如融入趣味故事、联系生活现象等既可以增加课堂生动性,增加学员兴趣,也可以帮助学员对生涩的免疫学概念加深印象和理解,夯实基础知识储备,达到事半功倍的效果。

2.2 以“思”为灵魂,领悟免疫系统内涵

思考是学习的灵魂,只有不断思考,才能突破免疫学基本概念和知识点,领悟到免疫学的内涵本质。随着免疫学学习的深入,学员逐步能够将独立的免疫细胞和免疫分子相互联系,解释免疫应答和免疫调节的基本机制。此时,教员除了用“数学”思维引导学员思考免疫应答中的关键性细胞、分子之间的分工合作,还需要用“哲学”思维引导他们领会免疫系统的整体性和不确定性。

免疫系统为互相交错、动态调控的整体过程,存在不同的细胞和分子间的多种相互联系。“数学”思维即把免疫应答分解为若干免疫细胞和若干免疫分子在一定条件下的辅助(+)、拮抗(-)、放大(×)、终止(÷)。典型的如,Th细胞和B细胞的效应为相互辅助、Th1和Th2细胞的效应为相互拮抗、补体激活途径中C3b对通路的正反馈为放大效应、活化诱导的T细胞死亡为终止效应。然而,“数学”思维仅能解释一些分工相对明确、联系相对单一的免疫学过程,而对于更多的免疫学过程,目前还缺乏明确认识,此时,更需要鼓励学员用“哲学”思维领会免疫学的整体性和不确定性。

中国古典哲学强调阴中有阳,阳中有阴,阴阳平衡。其实,“阴阳”理论这一简朴而博大的哲学思想高度概括了免疫应答的核心特点,借鉴这一哲学思想可以帮助学员深入理解免疫学核心理念[6]。基本上所有细胞都被证明含有活化性亚群和抑制性亚群,如M1和M2细胞、Th1和Th2细胞、Th细胞和Treg细胞、DC和DCreg细胞、NK和NKreg细胞,这些相对应的细胞在免疫应答中相互调控、相互制约,形成完美的平衡状态,维持人体健康。2018年诺贝尔生理学与医学奖授予了发现癌症免疫治疗方法的科学家James P Allison教授与Tasuku Honjo教授。两位科学家创造性地通过“负负得正”的原理,使原本处于抑制状态的T细胞杀伤性功能得以恢复和强化,从而达到了高效广谱的肿瘤治疗目的。这里也很好地体现了免疫学阴阳平衡的核心内涵。Th1应答和Th2应答的平衡调控是T细胞免疫应答的重点和难点,仅仅讲解书本中的细胞因子的调节作用很难让学生真正理解其中的内涵。其实Th1和Th2的平衡与日常生活密切相关:婴幼儿在太干净的环境中成长、抗生素的过度使用使其接触病原微生物的机会大大减少,导致Th1反应减少,而Th2反应随之增加,导致过敏性疾病发生率逐年升高。相反,婴幼儿适当接触脏一点的环境,可增强Th1反应而降低Th2反应,减少过敏性疾病的发生率,这其实解释了“不干不净,吃了没病”这句俗语的免疫学原理。通过这种讲解方式,学员很好地掌握了Th1应答和Th2应答的平衡调控原理。

除了用系统的观点去思考免疫学的整体性和平衡性,还需要用发展的观点去思考免疫学的不确定性。随着高精度检测方法的飞速发展以及生命科学各个学科的交叉渗透,免疫学基本理论得以不断完善和深入,可以说,免疫学是一门发展中的科学。教学中,除了传授确定性的知识,还需要鼓励学员思考免疫学中一些悬而未决的问题、不同观点的矛盾,鼓励学生大胆提出自己的观点、设想、甚至是对已有经典理论的质疑,激励学生探索未知领域的创造精神。例如,可以引入一些开放性的问题,让学员通过查阅文献、大胆思考,大胆提出设想观点并进行讨论[7]。比如,如果人体没有树突状细胞,免疫应答会如何?为什么不同的免疫细胞会有不同的表面标志和功能特点?为什么免疫应答后期会减弱?为什么有的个体注射乙肝疫苗不能产生保护性抗体?这些开放性问题目前还没有确定答案,但是学员在思考的过程中可以养成提出问题、解决问题的良好习惯,更好地领会免疫学知识的内涵的外延,不断提升创造性思维。

2.3 以“行”为目标,提高实践能力

学以致用是学习的最终体现和方向,免疫学教学应当以培养学生的创造能力和实践能力、利用免疫学知识原理解决实际问题为目标。免疫学原理蕴藏于生活的方方面面,免疫学技术与临床医学的预防、诊断、治疗密切相关。这为医学免疫学以“行”为目标的教学过程提供了有利条件,也提出了更高要求。

一方面,应时刻注重理论联系实际,弄懂吃透免疫学基本原理和相关疾病的内在联系。不应在学习免疫应答的时候仅重视具体机制忽略其临床意义,学习疾病的时候只重视临床表现而忽略其发生机制。要前后联系,相互验证,才能建立系统的、深入的免疫学知识体系。这就要求教员在教学过程中要理论逻辑、前后呼应。如在I型超敏反应一章中,从其发生原理到临床表现再到治疗原则具有非常严密的逻辑性,教员抓住发敏阶段抗原-IgE抗体-肥大细胞脱颗粒-释放多种炎性介质的主线,既能连接到不同器官组织的不同效应,又能连接到针对不同环节的防治策略。再如,免疫缺陷病一章中,通过放映泡泡男孩的出生、成长和在骨髓移植之后离开人世的纪录短片,可以引导学员思考泡泡男孩为何只能生活在泡泡中、免疫缺陷病的病因是什么、治疗方法是什么、现代医学发展能否泡泡男孩的存活提供更多可能。学员跟随课堂主线,层次深入、以点带面,能够很好地建立免疫学原理与临床疾病的关联,更加深入地理解免疫学的临床应用,达到最佳学习效果。

此外,为更好地锻炼学员的实践能力和科研思维,除了每学期15~18学时的实验课之外,我校还开设了本科生实践能力孵化基地、大学生创新能力实践课题、第二课堂、本科生导师等项目,这些平台给本科学员提供了接触科学研究的真实阵地[8]。实验课中除了经典的肥达反应、ELISA实验、杀伤细胞活性实验等之外,还增设了流式细胞仪、共聚焦显微镜等实习操作内容,让学员通过真实的实验操作体验前沿的科研工作[9]。这些手段有效地提高了学员的实践能力、培养了其团队意思和创新精神[10]。在第二课堂中,对学员的见习内容进行了周密的计划和安排,让学员有所看、有所做、有所学,而不是走马观花、囫囵吞枣。比如,在学员见习骨髓来源树突状细胞(BMDC)的过程中,首先让学员通过查阅文献学习BMDC的培养的原理,然后通过实际见习观察培养过程中每一天BMDC的形态学变化和功能变化,最后进行实验报告总结和思考。通过这一过程,学员不仅加深了对树突状细胞功能特点的理解,也增强了科研感悟和动手能力。领悟力较强、兴趣较大的学员可以深入地学习如何检测BMDC的成熟状态,如何发掘科学问题并通过设计实验进行探索,循序渐进,使其学有所思,思有所行,行有所成。

3 结语

“学、思、行”既有各自的思想内涵,更具有紧密的内在联系,相辅相成,缺一不可。通过三者内在的有机统一和联系,我们将“学-思-行”的教学理念和思想融入医学免疫学教学过程中,取得了良好效果。教员围绕“学思并重、知行统一”核心,有机融入多种教学方法,充分调动学员的主观能动性,帮助学员探索免疫学无穷奥秘,激励学员的创造精神。学员通过“学思结合、知行统一”,有效地增强了基础知识的积累和储备,加深领悟免疫学的知识精髓,提高了科研动手能力和创新意识,为后续临床医学或科研深造打下了扎实基础。