风险管理在骨科手术患者中的护理效果及对医院感染率的影响

宋艳君

(郑州市第九人民医院手术室,郑州 450000)

随着科学技术的不断发展,骨科学在诊断以及治疗方面有着重要的进步,目前对骨科类疾病主要采取外科手术治疗。由于手术治疗后患者有一段时间无法活动,若没有得到有效术后护理,患者可能出现各种不良反应及并发症,严重者影响患者后期的康复效果。风险管理是一种新型的护理模式,主要根据现代管理思想、安全应用并贯彻以预防为主的理念。实施完善的护理风险管理,能够及时发现患者护理安全隐患,预防不良事件,从而提高患者的治疗效果[1]。本研究探讨风险管理在骨科手术患者中的护理效果以及对医院感染率的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2016年8月至2018年8月郑州市第九人民医院收治的骨科手术术后患者180例,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组各90例。观察组中男52例,女38例;年龄48~84岁,平均(65.24±2.25)岁;股骨颈骨折44例、胫腓骨骨折46例。对照组中男50例,女40例;年龄45~88岁,平均(68.54±3.27)岁;股骨颈骨折50例、胫腓骨骨折40例。2组年龄、性别、疾病类型比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:1)经影像学检查结果确诊,符合骨科手术指征[2];2)患者及家属知情同意;3)术后第1天患者生命体征平稳。排除标准:1)严重心血管等慢性疾病患者:2)合并其他肝肾功能等疾病;3)既往有精神病史者。

1.2 护理方法

对照组实施常规护理,主要包括术前的健康宣教,压疮、跌倒以及疼痛等评估,术后康复锻炼以及预防性的宣教。

观察组在常规护理基础上实施风险管理,具体步骤如下:1)成立风险管理小组,得到医院批准后,对骨科术后的不良反应以及医院感染事件的资料进行讨论分析,得出危险因素,并对患者进行预防性干预;根据患者情况制定风险评估表如心血管系统评估、呼吸系统评估以及深静脉血栓评估等,并做好相对应的应激预案。2)针对患者进行健康宣教,使患者了解术后发生不良反应及医院感染原因。3)对于置引流管患者,每日定期更换伤口敷料,保持伤口清洁干燥;为了预防切口感染,必要时可行红外线照射治疗;经医生同意后指导患者尽早进行床上活动,并指导家属定时对患者翻身、拍背以预防坠积肺炎及压疮的发生。4)根据患者病情制定不同的康复方案,以对患者进行康复训练。

1.3 观察指标

比较2组患者不良事件及并发症发生率、不同部位医院感染率。

不良事件及并发症包括压疮、跌倒、拔管以及肺部感染、下肢深静脉血栓。不同部位医院感染包括手术切口、呼吸道、泌尿道、皮肤及胃肠道感染。

1.4 统计学方法

运用SPSS19.0软件进行统计学处理,计数资料采用例数、百分比描述,比较采用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

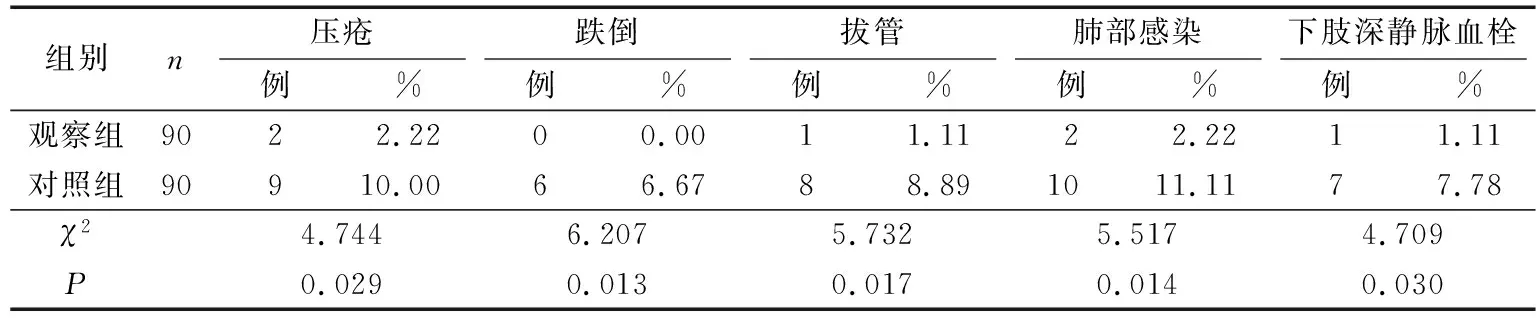

2.1 2组不良事件及并发症发生率比较

观察组患者各不良事件及并发症发生率均明显低于对照组(均P<0.05),见表1。

表1 2组不良事件及并发症发生率比较

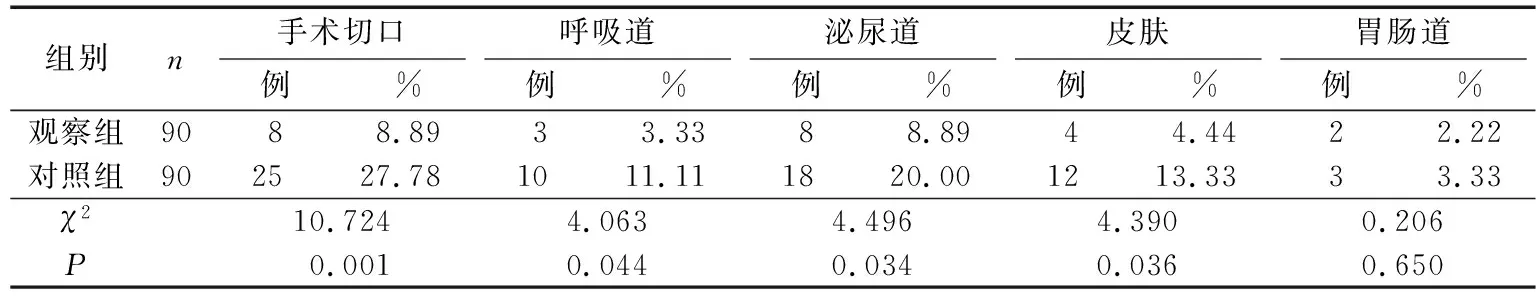

2.2 2组不同部位医院感染率比较

观察组患者手术切口、呼吸道、泌尿道及皮肤感染率均明显低于对照组(P<0.05或P<0.01),但2组患者胃肠道感染发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组不同部位医院感染率比较

3 讨论

骨科患者手术治疗后常需对肢体进行固定而使患者无法活动,使患者易出现压疮、感染、跌倒等不良反应及医院感染等情况的发生。有学者[3]提出,应用风险管理能够提高骨科术后患者的护理效果并降低医院感染率,促进患者术后恢复。风险管理是一种能够减少疾病发生的预防性护理模式,主要是针对危险因素制定有效的护理措施,从而降低不良反应的发生,提高术后康复效果[4]。

本研究结果显示:观察组患者的不良事件及并发症发生率均明显低于对照组,说明患者经过风险管理干预后,能够及时发现患者的各种不良隐患,有效预防患者的压疮、跌倒等情况的发生;观察组患者手术切口、呼吸道、泌尿道及皮肤感染率均明显低于对照组,但2组患者胃肠道感染发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),说明护理风险管理对于降低临床医院感染率的发生有着重要作用。

医院感染是指患者在住院期间获得的感染,绝大部分是由于细菌感染所导致的,能够引发骨科手术患者出现伤口、呼吸道、泌尿道以及皮肤等方面感染,可导致患者病情加重,从而延长住院时间,增加了患者家庭的经济负担[5]。

综上所述,护理风险管理的应用提高了骨科手术患者的护理效果,并能够明显降低患者的不良事件和并发症的发生率以及不同部位医院感染的发生率。