基于学业水平考试的台湾中职英语教学实证研究

乐大杰

(漳平职业中专学校,福建 龙岩 364400)

在现代化职业教育体系建设中,台湾职业教育一直是大陆借鉴的典范,也是经济合作与发展组织(OECD)所指出四大优质职业教育典范之一。台湾中职教育没有学业水平考试,但将“统一入学测验”作为中职和高职衔接的参考评价之一。另外,台湾在中职教育的英语课程与教学改革已经从传统能力本位转向素质本位,更强调学生本位的学习。针对台湾“统一入学测验”从2000年至2018年期间的中职英语课程与教学论文实证研究采取文献综述的系统回顾分析(systematic review),裨为“学业水平考试”背景下的中职英语教学改革的建议参考。

台湾“统一入学测验”在2001年开始实施,笔者从《台湾博硕士论文知识价值系统》数据库,以关键词“中职英语”检索,年份从2000年1月至2019年4月共为98篇,进行文献综述的系统回顾分析(systematic review)。笔者针对实证内容的研究年份、研究对象、研究方法和研究范畴等展开分析。

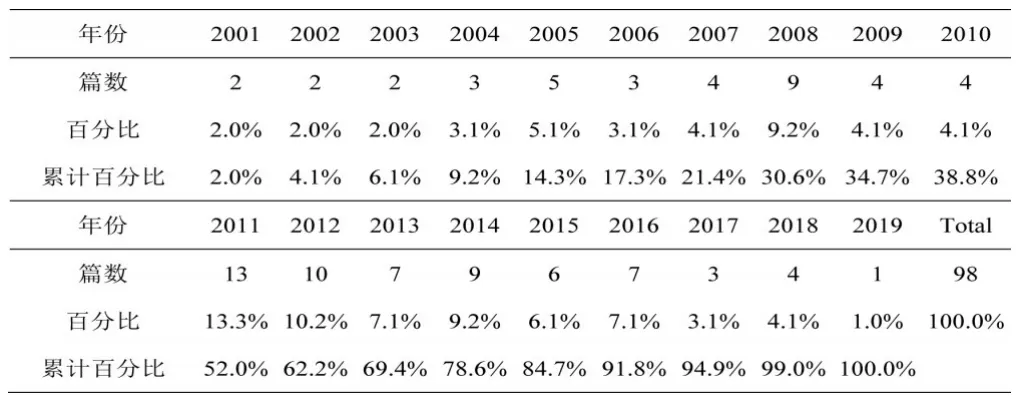

一、实证论文每年5%稳定增长,提供统一测验考试政策背景的教学建议

笔者针对实证论文的出版年份进行分析统计发现如下表,除2019年3月查询为1篇外,每年针对中职学校的英语教育约以平均5%稳定增长,以提供职业教育学者专家、中职学校行政、中职学校教师作为课程与教学改革的参考。

由此可见,台湾在中职英语教学研究扎实,也符合学者Slavin等人主张证据本位教育研究(evidencebased education policy)应该针对想要解决的实际教育问题,提供科学化、数据化、系统化的准确答案,引领教育工作者提升他们的工作质量与效率。[1](见表1)

表1

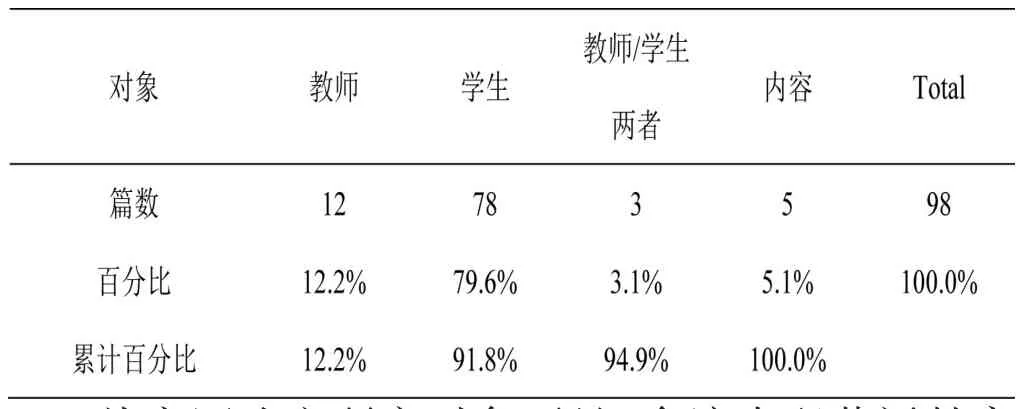

二、台湾中职英语教育实证充分体现以学生为中心的教学模式

笔者分析实证论文中的研究对象,包括教师、学生、教师与学生兼具、教育内容(课程教材/能力指标等)等四类,经统计分析(如表2),笔者发现台湾针对中职英语教育实证以学生对象居多,占所有实证论文的79.6%;其次研究对象为教师,占所有实证论文的12.2%。此外,也有针对中职英语课程教材的文本、课程教材的编排、甚至有中职学生英语能力指标的发展等多方面研究,而不是单一对象的研究。

表2

从实证论文研究对象可见,台湾中职英语教育强调以学生为主体的教育模式,而不是以教师为中心的教学模式。同时,本研究也发现台湾目前中职英语教育实证论文从微观(micro view)角度,探讨教师、学生、课程与教材、能力指标等,而无任何中职英语教育政策等宏观(macro view)的研究。

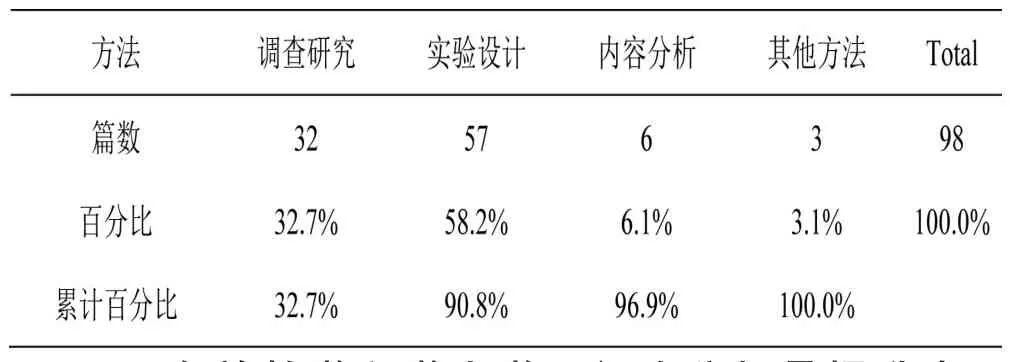

三、实证研究方法以量化为主轴,强调以证据为本的教学改革模式

笔者就实证论文的研究方法进行分析与归类,包括调查研究、实验设计、内容分析、其他方法(诸如Delphi、访谈法、观察法)等四类后,进行统计分析,发现台湾中职英语教育实证论文采用的方法中,以实验设计为最多,占所有实证论文58.2%;其次为调查研究,占所有实证论文32.7%。两种方法占所有实证论文高达90.8%之多。

由此可见,台湾中职英语教育采取实验设计,以验证并找出可让教师有效教学或学生有效学习的诸多因素,以促进中职英语教育的发展。(表3)

表3

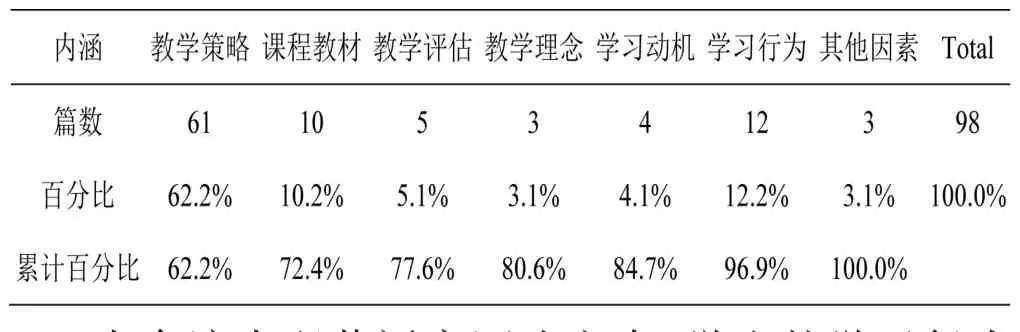

四、有效教学和学生学习行为分析是提升中职英语教育质量的重要因素

笔者对实证论文中的研究内涵进行分析,包括教学策略、课程教材、教学评估、教学理念、学习动机[2]、学习行为及其他因素。经统计分析(如表4)得知,台湾中职英语教育实证以教学策略最多,占所有实证论文62.2%;其次为学习行为,占所有实证论文12.2%;再者为课程教材,占所有实证论文10.2%。

从教育实证论文可以发现台湾中职英语着重在教学策略,教学策略包括信息化教学(20篇)、翻转课堂教学(2篇)、阅读理解教学(12篇)、合作学习和任务导向(7篇)、认知教学策略(7篇)、写作教学策略(2篇)、读者剧场教学(2篇)、口语教学策略(3篇),其他各类(6篇)。由此可见,首先台湾中职英语教学非常重视信息化教学应用(例如影片多媒体、APP等);其次是学生阅读理解能力的提升;再者,台湾中职英语教学高度重视有效的师生互动,而不是单一传授英语学习内容。

表4

在台湾中职英语实证论文中,学生的学习行为亦是焦点。这说明了台湾中职英语教学除体现以学生为主体的教学外,更是突出个性化教学,因为个性化教学或是分层次教学是建立在教师知道学习者的特质基础之上。学者Tomlinson指出,差异化教学是教师在学生学习过程中注意其学习进度,采取各种可行的教学方法,以协助学生达成学习目标。[3]

职业教育国际化的重要前提是职业教育现代化。其中,现代化职业教育体系建设关键是中职上游端学校与高职下游端学校在课程教材、人才培养模式的有机衔接。因此,中职教育的良莠不齐必定影响未来高职教育的优劣成败。基于此,福建省在实施职业教育现代化进程中,为保障中职教育教学质量,出台了《福建省中等职业学校学生学业水平考试实施办法(试行)》(以下简称《实施办法》)《福建省中等职业学校学生综合素质评价实施办法(试行)》和《福建省中等职业学校学生学业水平考试英语学科考试大纲(试行)》。而福建省中职学校如何在全球化、现代化和国际化趋势下,从“就业技能”导向课程与教学,转型为“文化素质+专业技能”导向课程与教学已成为关键。