摩登的诱惑:早期好莱坞电影与上海观众*

王玉良

(南阳理工学院 文法学院,南阳 473004)

上海,作为早期好莱坞电影在远东的重要市场,因其文化形态的混杂性和空间构成的异质性,一直都是各种话语论争的焦点。从影像消费和影像生产角度看,上海是一个“真实的”空间和“想象的”空间的聚合体,它不仅为好莱坞电影提供了理想的放映场地,也激发其创作灵感,为好莱坞叙事注入了特殊的想象元素。早期好莱坞电影与上海观众的关系,在影像的批评与接受中,呈现复杂性和多样化的特征。“电影是工业革命与近代都市兴起的直接产物,与其他艺术样式不同,电影不仅依赖科技的进步,而且需要都市人群的消费支撑。”[1]从接受美学角度看,早期上海观众对好莱坞电影的态度,虽然摇摆于意识形态和个体诉求的困惑之间,却始终没有放弃对“现代性”的憧憬和追求,总能体现一种“摩登风情”与在地心理的缝合趋势。

一、好莱坞电影的“上海情结”

电影自诞生之日起,就与城市有着割舍不断的联系,城市为电影的发展和传播,提供了有利的生存土壤。因此,对电影的研究必然涉及与之相关的城市空间研究,“在迄今为止人类创造的诸种艺术样式中,也许电影是最‘城市化’的艺术,最具‘城市文化’标记的艺术。电影文化作为最‘现代’的文化,本是依赖于城市环境,依赖大都会所特有的物质与观众条件发展起来的”[2]。这种城市文化的空间想象,似乎与法国社会学家皮埃尔·布迪厄提出的“场域”(field)概念有关联,他认为:“从分析的角度看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构型(configuration)。”[3]在这个“网络”中,布迪厄看到了“场域”中市场的纽带作用,以及生产者和消费者之间的交互关系。也就是这样一个“构型”,使电影作品和电影观众在特殊的空间场域中发生作用。早期中国电影史中,“上海电影”成了一个特定的城市空间和电影文化的有效代称。“电影是上海体现其作为国际大都市品性的重要环节,并在上海都市的文化发展与市民生活中起到了特殊作用。因此,探究美国电影与中国的关系,便不能不探究美国电影与上海的关系。”[4]

早期好莱坞电影之所以能在上海得到广泛传播,与这座城市本身的国际影响和市场构型有很大关系。作为中国近代史上国际化程度最高的城市,上海自1843年开埠便成了西方文明传入中国的重要窗口。随后租界的相继开辟和外侨人数的突增,进一步加速了它的都市化进程。到20世纪30年代,上海已经跻身为继伦敦、纽约、东京、柏林之后的世界第五大城市。国际地位的影响和中西文化的交汇,为好莱坞电影的传播提供了适宜的市场环境。外滩建筑、百货大楼、咖啡馆、百乐门、公共花园和跑马场,这些富有现代气息的城市空间和娱乐场所,一定程度上刺激和带动了电影的文化消费。从观众构成看,好莱坞电影的消费群体主要是租界外侨和有一定文化身份的国人。尤其是上海的外侨,已构成当时上海市民的重要组成部分。

据统计,1942年上海的外侨人数达到了最高峰,有15万人之多。即使在上海解放后的1949年底,外侨人数还有近3万,其中以美、英、法国人居多。这些西方观众对自我文化的认同,为好莱坞电影在上海的放映,奠定了广泛的观众基础。“在整个国际范围内,上海既是列强竞相争夺的对象,也是列强竞争实力的晴雨表。19世纪英国人势力大的时候,上海英国人势力大;1930年代日本人力量强时,上海日本人多;1945年以后美国势力大,上海美国人市面大。”[5]1—5纵然到抗战结束后,租界和治外法权已被收回,中国社会战事不断,也丝毫没有影响好莱坞电影在上海的广泛放映。这充分说明它在上海已经培育了稳固的消费市场和受众群体,也印证了在布迪厄式的网络构型中,“场域”运作的逻辑性和必然性。如果从历史和比较的角度考察城市,上海这样一个中西交汇的空间场域,在电影的消费和生产方面,被赋予了城市的多义性和一定的想象色彩。为了降低好莱坞电影跨地传播时的“文化折扣”(culture discount)①文化折扣:霍斯金斯(Hoskins)和迈鲁斯(Mirus)等人提出的一个概念,指产品与受众的文化差距越大,对它的需求和要价就会越低。,有关上海故事的制作,也成了它市场策略的一个重要手段。

在不少西方人眼中,上海是个美丽的地方,是个可以施展才华和抱负的新世界。因此早期许多欧美青年,怀揣美好理想,到上海“淘金”,甚至一些电影制作者,也把镜头对准了上海的城市风貌。据不完全统计,自1898年美国爱迪生公司最早拍摄《上海警察》《上海街景》之后到1950年间,美国共出品了30多部以上海命名的影片。[6]这些影片中的故事要么发生在上海,要么与上海有关,还有些仅仅是借上海之名。它们依托上海的时空概念,重绘了上海的都市景观和跨地想象。由于文化交汇和种族杂居的原因,上海无论在国人还是西方人的印象中,总是包含着一种爱恨交织、褒贬难定的复杂情感。对于国人来讲,他们把上海视为理想天堂的同时,又把它看成罪恶的渊薮;而西方人也“曾把上海描绘为一个激动人心的、颓废的、充满异国情调的、有趣的地方”[5]101。可能正是上海这个都市空间给人带来的矛盾情感,引起了好莱坞制片商的注意。这些以上海为叙事空间的好莱坞影片,无疑强化了它们在上海放映时的在地认同。

抗战结束后,上海题材的好莱坞影片,还时常出现在各大影院中,诸如1947年5月16日金门大戏院开映的《上海风光》(The Shanghai Gesture,1941),1948年4月24日在虹光大戏院开映的《国际暗杀党》(Halfway to Shanghai,1942),1948年7月30日在卡尔登和沪光同时首映的《欲海妖姬》(The Lady from Shanghai,即《上海小姐》,1947),1949年1月18日在大上海、光陆同时首映的《上海女间谍》(Woman in the Night,1948)等。这些影片中,以《上海女间谍》最具代表性,据说它取材于“联合国信息办公室”(United Nations Information Offices)档案中的真实案例。该片讲述1945年8月二战末期的上海,德国纳粹、日本军部和地下反抗特工,围绕杀伤性武器“宇宙射线”展开的殊死搏斗,歌颂了6名女大学生在德国俱乐部与敌人周旋的英勇故事。影片以上海作为故事的展演空间,一定程度上折射了它的混杂性特征和特殊的政治地位。首先是它的国际混杂性,体现在影片中就是各国公民在这里杂居一处,除了日本人和德国人,影片着力描写的6个女大学生,分别来自法、美、英、澳、苏、墨西哥这些二战中被轴心国侵占的国家。其次强调了战时上海重要的政治地位和军事作用,上海沦陷后,日德同盟控制了整个上海的社会命脉,他们在这里呼风唤雨、肆意妄为,随意以莫须有的罪名逮捕学生。再次它还暗示了上海是堕落和邪恶的代称,特别是影片中的德国俱乐部,不仅是纳粹敌人荒淫享乐的场所,而且也是他们从事肮脏交易的中转站。

不像《上海小姐》那样仅借上海之名讲述美国故事,《上海女间谍》把故事的一切矛盾和冲突,都安排在这个国际大都市中。在这里既可以看到各种政治势力的角逐争斗,也可以看到不同文化间的冲突摩擦。虽然本片带有明确的政治倾向,但其离奇的情节已经暗示出,上海作为一个被悬置的都市空间所体现的文化属性。《上海小姐》之所以把片名冠以“上海”二字,无疑在暗示这个文化杂陈的大都市,到处充斥着道德沦丧、各种犯罪和诱人堕落的陷阱,和该片黑色阴郁的影像风格相得益彰。在《上海女间谍》中,影片的重头戏大多安排在德国俱乐部这个地方,着力展现德国纳粹如何强迫几位女大学生为日本军官提供性服务的情节,强化了上海这座城市在文化交汇中的负面形象。像以往的《上海快车》《上海风光》《陈查理在上海》等作品,好莱坞电影中的上海形象,正如早期西方人对中国人的印象一样,始终带着挥之不去的偏见。

早在1926年,郑正秋就宣称,“中国之上海,犹如美国之好莱坞。影片公司,星罗棋布;电影明星,荟萃于此”[7]。上海,无论是作为一个“真实的”空间,为好莱坞电影在中国的传播提供了理想场地,还是作为一个“想象的”空间,为好莱坞电影的类型叙事增加了异域风情,都被赋予中西文化交互时的现代气质。作为这样一个有着双重属性的摩登都市,上海在与好莱坞电影的对抗与协商、排斥与兼容的过程中,体现了更加明确的地域特征。从文化消费角度看,早期好莱坞电影的这种“上海情结”,无意间培育了上海观众独特的审美心理和地域气质。

二、上海观众的审美心理

按照美国社会学者玛丽·道格拉斯和拜伦·依舍尔伍德的观点,消费既是一种经济行为,又是一种文化行为,在这一过程中,物品被消费的方式会对消费者的地位和身份赋予意义。[8]电影消费也带有相当明确的此种特征。从影片选择到影院观影,再到后续评价,观众在整个消费流程中,无形地被赋予了各种不同的社会身份和文化意义。作为电影研究的重要组成,观众研究不仅要通过对“接受—反应”模式的分析,探究观众在情感和理智层面的反应,还要把观众放置到更加宽泛的社会历史和文化语境中进行考察。丹尼斯·麦奎尔曾在《受众分析》一书中,将受众研究划分为三大传统,即结构性受众研究、行为性受众研究和社会文化性受众研究。[9]在研究内容上,结构性研究主要强调数据上的量化分析,行为性研究突出受众接受时的外在表征,社会文化性研究则聚焦于社会文化对受众主动性的影响。在研究方法上,前两种主要采用调查统计和心理实验的定量研究方法,后者则采用民族志和定性研究方法。麦奎尔对观众研究的这种划分和对研究方法的区别,体现了“受众控制”(audience control)和“受众自治”(audience autonomy)两个不同目的的端点,为电影的观众研究提供了更为宽泛的视角和灵活的选择。

与麦奎尔的分类不同,托比·米勒(Toby Miller)在探讨电影与观众的关系时,提出了两种分析模式:观众研究(audience research)和观影研究(spectatorship theory)。前者主要关注观看电影观众的数量和行为;后者“运用精神分析理论来探索作用于主体建构的假定性和普遍性的内部斗争是如何在银幕上和观众精神世界中发生的”[10]。米勒的这种分类,既看到了作为社会群体的观众(audience),也看到了作为社会个体的观众(spectator),既有社会学层面的宏观考察,也有精神心理学层面的微观分析,基本上对电影观众做了全景式的解读和梳理。

虽然米勒和麦奎尔对观众研究提出了不同的见解和表述,但他们不谋而合地都看到了社会环境和文化语境对观众审美心理的影响。而以往那种简单的“刺激—反应”式的“皮下注射”理论模型,在研究好莱坞电影的跨地消费时,无疑会捉襟见肘,也绝对解释不了好莱坞电影跨文化传播中的复杂现象。尤其是对好莱坞电影的跨国研究,由于文化的差异性,在观众的消费方面体现了更为复杂的特征。中国观众在消费和接受好莱坞电影时,要受到经济能力和文化知识等各种因素的制约,即使是租界内的外国观众,在上海欣赏好莱坞电影时,也要先经过与本地文化对接的适应过程。这一切,都与上海特殊的市场环境和文化氛围,及上海观众特殊的审美心理有着密切的关联。

“观众研究不像观者研究那样容易被归纳,它更多地考虑的是能够解释观众行为的本土的和特定的因素。”[11]这种“本土的”和“特定的因素”在上海观众这个群体身上,体现得尤为明显。上海自开埠之后,在城市结构上就体现了复杂和多元的特征。这里汇聚了来自全世界各大洲的侨民,他们“将世界各国的生活方式、生产方式、风俗习惯带到上海,将外国的物质文明、制度文明、精神文明带到上海,……所有这些都对上海社会演变产生了极其广泛而复杂的影响,使得上海成为外国气味最浓的中国城市。”[5]3—4上海的电影消费,就在这种环境下发生发展了。因此,上海观众的最大特点就是结构的混杂性,尤其在好莱坞电影的消费方面,更体现一种文化身份的差异和阶层地位的区别,恰如电影院的划分有不同的轮次一样,好莱坞电影的观众也被无形地区分归类了。在空间布局上,豪华的首轮影院都聚集在公共租界和法租界,其他轮次的影院则大多分布在苏州河以北的虹口和闸北区。影院地理位置的差异,体现了上海社会阶层的分化,折射出了不同区域的消费能力。这种区域格局和消费样态,即使到了抗战结束后,都没有太大变化。

虽然上海观众有明显的混杂性特征,文化差异必然引起观影趣味的不同,但他们对好莱坞电影的审美心理,却有着惊人的一致性。对于上海观众而言,观看好莱坞电影除了精神娱乐的诉求,又往往体现了一种身份和时尚。无论租界中的外侨,还是有一定文化程度的中国观众,在首轮影院观赏好莱坞电影是一种身份的象征,不仅说明了他们消费能力的层次,也拉近了与文明人的距离。因为这些影院相当讲究,不仅设施条件先进,而且对职员要求很高,服务也比一般影院更为周到。与早期上海电影的茶馆文化相比,这些专映好莱坞影片的首轮影院代表了新的文明。有人曾偏执地讲,与首轮影院中的观众相比,“中国电影的观众大部分有点‘低等’,一上中国片,院内秩序,就难维持多了”[12]。好莱坞电影之所以广受欢迎,另一原因是它紧跟时代节拍,往往传递最新的流行时尚,例如,“在外商公司、洋行做事的职员以及部分家庭经济条件较好的学生,往往以看美国影片作为与众不同的生活方式的表现,作为赶时髦的谈资”[4]。电影中的生活方式,甚至服装、发型也是时尚的符码,成了当时观众竞相模仿的对象。好莱坞电影除了在豪华的首轮影院放映,同样会出现在后续的二、三轮影院中,这就为普通的上海观众提供了观看机会。对他们来讲,观看好莱坞电影虽然也是一种时髦风尚,然而却往往因为知识水平和文化认同的原因,与真正的精神享受相去甚远。由于这些美国影片在主题、语言和节奏方面“和我们中国绝大多数人的生活不符合,引不起他们的兴趣和共鸣”[13]。但无论如何,好莱坞电影与上海观众这种根深蒂固的情感,不会因为文化的差异和审美趣味的不同而发生变化。

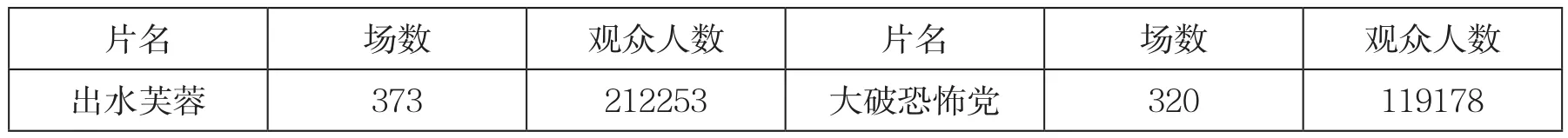

早在1929年国民党内政部公布的《检查电影片规则》中就指出,“沪上民众知识和风俗习惯与内地迥不相同,在上海认为可以映演者,在内地多不甚适宜”①《我国电影检查行政之改革》,中国第二历史档案馆,国民党中央宣传部档案(718—976)。。从中可以看到,上海的社会环境和民众习惯,很早就为好莱坞电影提供了特殊的生存土壤,也为市场的多元化发展提供了适宜的生态环境。在这种环境下,上海观众逐渐形成了好莱坞电影特殊的审美心理和观影习惯。抗战结束后,上海观众并没有因为时局动荡和经济萧条而无暇观看好莱坞电影,相反,大量美国电影的上映再次印证了它广泛的观众基础和巨大的市场潜力。即使上海解放后的一年多时间内,虽然观众人数较之前有所下降,但好莱坞电影仍占据上海市场的半壁江山。据统计,1949年4月至1950年11月14日,上海市各电影院共上映英美片3368场、观众人数多达14505773人②《上海市文化局填报上海市各电影院上映英美片每部场数、观众人数统计表》,上海市档案馆(B172-1-35-1)。,其中最卖座的十部好莱坞电影放映情况见下表:

表1 1949年4月至1950年11月间上海影院最卖座的十部好莱坞电影放映情况

续表

可以看出,上海观众对好莱坞电影的热情即使在政权更迭的特殊时期也有增无减。例如位居榜首的《出水芙蓉》,自1946年4月12日在大华大戏院开映,就一直不间断地在各大影院上映,在当时的上海引起巨大轰动。女主角埃丝特·威廉斯(Esther Williams)身着泳装的照片,登上了各种报纸杂志的封面,充分说明了上海观众对好莱坞电影的挚爱。

这些最受欢迎的影片类型,折射出彼时上海观众的审美口味。在市场上最卖座的影片是商业娱乐片,诸如歌舞、惊险、奇幻、爱情、战争等类型仍是观众的首选。这不仅反映了好莱坞类型片稳固的市场基础,也体现了上海观众一贯的审美心理,尤其娱乐片为战乱时期的中国观众在情感上带来了些许安慰。此外,这一时期上海观众与大洋彼岸的好莱坞交互也日益频繁,他们通过各种途径,获取有关好莱坞的最新信息。上海的各种电影杂志,也辅助性地提供了相关便利。例如《电影杂志》不仅从1947年第四期开设“读者信箱”,解答观众关于好莱坞电影及明星的问题,而且还与美国影片公司合作,开通好莱坞专栏,专为上海观众服务。像该杂志与雷电华公司合作,观众可以“就婚姻、恋爱、国籍、家庭、服饰、育婴,以至任何无关政治之问题,均可请求答复。”[14]通过与好莱坞的近距离接触,上海观众获取了审美心理和情感上的满足,自觉地促成了一套摩登风情与“在地心理”的缝合系统。

三、摩登风情与“在地心理”的缝合

上海作为当时的国际化都市,是中国与世界接触的前沿阵地。好莱坞电影为了争取更多中国观众,通过各种方式进行宣传,其中杂志承载了这种跨文化宣传的重要功能。在1948年出刊的第22期《电影杂志》中,有一篇标题为“怎样使你的足动人:现代美人不再埋没她们的粉腿玉趾”的文章。内容由两部分组成,第一部分介绍了从前中国女性如何把腿以下的部位看得很紧,“羞不见人”,而今天在“欧风东来”的影响下,出现了“玉腿竞美”的现象。第二部分则向读者介绍了好莱坞明星薇琪妮梅育(Virginia Mayo),赞扬她毫无保留地把自己护理粉腿玉趾的“秘方”公布于众,并配以6幅漫画及文字说明分析。尤其是第2幅,性感漫画下面配的文字是:“这个步骤使你的腿胫光滑。你可以坐在椅子上,用剃刀轻轻剃去寒毛,然后抹上一层润肤剂使之滑润。”对于当时的中国女性来讲,好莱坞明星这种护理美腿的做法,相当大胆前卫。“用剃刀剃去寒毛”这种举动,即使是今天,估计也没有哪位中国女星敢在杂志上,把自己的这个爱美经验传达出来,这充分体现了西方女性独立自由和追求自我的现代意识。这种现代意识,对于20世纪40年代的国人来讲相当“摩登”,它不仅是一种时尚追求,更是现代性的身体体验。

李欧梵从茅盾小说《子夜》开头部分的4个英文单词:“LIGHT(光),HEAT(热),POWER(力)和NEON(霓虹灯)”,看到了一种“历史真实”,就是西方现代性的到来。[15]5“modern(法文moderne)”在上海也有了它的第一个谐音,在他看来,“‘现代性’既是概念也是想象,既是核心也是表面”[15]71。西方文化在中国的现代性过程,首先是从物质形式开始的。这些物质形式,构成了现代性在上海的外部表征,也体现了早期上海别样的“摩登风情”。对电影来讲,“电影文化(如公司宣传、明星、影迷杂志等),印刷文化(如畅销故事、歌曲、漫画、广告等),都市文化(如电影院、建筑风格、内部装修、时装、卫生等)种种方面已成为早期电影研究不可或缺的组成部分”[16]。研究上海观众对好莱坞电影的接受,必然要涉及对这些“摩登风情”的建构。电影与上海社会的交互,最能代表它现代性的一个面向。西方各种流行文化通过电影传递给上海观众,正如史淑美在《摩登的诱惑》一书中所说:“现代性从它的出发地到它的目的地,绝对不会以单一的形式出现。”[17]好莱坞电影给上海社会带来的这种“modern”,既是一种流行元素,也是一种时尚符码,其核心是对“现代性”的想象和实践,在与上海观众“在地心理”对接时,同样要编织在形象与观众之间的缝合体系中。

与现代性的物质层面不同,精神层面的现代性不是以直观、具象的形式出现,而是通过潜移默化的过程影响着受众意识。好莱坞电影的意识形态带有明显特征,它不动声色地把一种世界观、价值观甚至是人生观传递给观众,让他们不自觉地效仿和接受。上海观众在接受好莱坞电影的过程中,无形中就被植入了西方文化的现代性观念。早在20世纪20年代,西方文明的现代意识已经在上海市民的价值观里逐渐形成,“并且塑造了上海日益‘世界主义’、‘国际性’和‘异质性’的城市气质和市民意识——上海的‘本土性’”[19]。特殊的城市气质和市民意识造就了特殊的消费心理,呈现出中西合璧和文化混杂的特质,这种特质形成于中西文化的交互中,摇摆于传统与现代的对抗间。对于当时的上海市民来讲,“影片底输入给当时文化程度较低的中国民众带来一种进步的世界性的观感”[20]。他们对这种新鲜的玩意儿趋之若鹜,把外国电影视为一种认识世界、增长见识的窗口。在观赏外国电影的过程中,精神层面的现代意识也逐渐萌生。

要探讨当时上海社会对好莱坞电影的消费,不仅要考虑到城市空间、电影文本和消费主体间错综复杂的交互关系,还要考虑到在地观众的消费心理。以抗战结束时为例,由于市场调控和政策干预,很长一个时期电影票价的上涨幅度低于其他娱乐形式,好莱坞电影已经从过去的高级娱乐降为大众娱乐。“旧历年以来,电影院观众突增数倍,即以《月宫宝盒》《万众欢腾》二片而言,每日观众何止万人。……票价便宜,比咖啡馆贱多了,咖啡馆卖七百多元一杯茶,只能听听歌女们伤风喉咙的‘京戏’,不如以三百元看电影实惠得多。”[20]据统计,1946年上海电影观众总数为1954万人,1948年为3897万人,比1946年增长了近1倍。①《民国卅五年度影院观众统计表、民国卅六、卅七年度上海市电影院商业同业公会工作报告》,上海市档案馆(S319-1-10、11、12)。由此带来了观众成分的巨大变化,市民阶层观众人数的增加,对好莱坞电影的接受产生了一定的影响,既存在感官机制层面的集体无意识审美,也存在因文化层次不同而导致的个体性差异。但由于上海这个城市特殊的社会环境和文化熏染,市民对摩登的追逐和时尚的向往,却是共同的心向往之。上海不同于内陆城市——在农耕文明影响下,传统保守的心理较为明显,上海更明确地代表了文明程度和中国社会的发展方向。上海观众的消费心理往往与摩登关联,对摩登的追求可以拉近他们与文明的距离,甚至可以提高其阶层身份和增加自身的文化资本。

按照历史学者唐振常的观点,“西学东渐的过程,挟精神文化和物质文化而俱来”,只不过上海人对西方物质文化的认同和接受要比精神文化容易得多,遵循了“初则惊,继则异,再继则羡,后继则效”的过程。[21]李欧梵也认为,上海的摩登风情不仅仅体现在西方人留给上海的各种物质遗产,更在于思想层面对这个城市的影响。摩登风情带来了新都市文化的特殊审美和新生活方式的风靡,使上海成了一个可以与纽约媲美的国际化都市,并把美国的社交礼仪和文化时尚作为自我提升的典范。例如代表新生活方式的“舞厅”,虽然上海的歌舞文化与欧美不同,有其特殊的在地特征,却最能体现上海的摩登风情。“据1946年统计,上海舞厅有100多处,正式注册登记的舞女全市有3300多人。”[22]这一庞大的数字不仅仅说明了当时上海城市娱乐业的兴盛,更说明了这种现代性生活方式对上海市民的重大影响。好莱坞电影正是传达这种现代观念和生活方式的媒介,“随着时间的推移,是媒介为既有社会群体提供了内容,还是媒介提供的内容创作了新的社会群体,两者已经愈发难以分清”[9]36。好莱坞电影已经深深地融入上海市民的日常生活中了。

正如米莲姆·汉森(Miriam Hansen)所认为,经典好莱坞电影之所以能在全球范围内进行文化扩张,最主要是“由于这些电影为美国国内外的大众观众提供了一个现代化及现代性体验的感知反应场(sensory reflexive horizon)”[23]。在此基础上,她提出了“白话现代主义”的概念,把早期中国默片与日常生活经验联系起来,解释电影作为“集体感官机制”的外在表征。汉森的这套“白话”理论在阐释早期好莱坞电影与上海社会的关系时,有一定的有效性。就像1947年度的奧斯卡影后洛丽泰·杨(Loretta Young),给中国观众传达“如何保持女性气度”一样。[24]好莱坞电影对上海市民生活的影响是方方面面的,它不仅阐释了“现代性”的内涵和外延,而且极大地影响了这座城市的整体风貌和文化走向,使摩登风情与在地心理产生了有效的缝合。