中国无声电影中的影像元素与意义生成

滕小娟

(南京大学 文学院,南京 210023)

影像是电影的原初形态。无声电影时期,影像是电影意义的表达载体。因此,影像元素的选择及其意义就成为了解无声电影的钥匙。从《定军山》开始到《歌女红牡丹》宣告有声片的到来,无声电影已经发展出一整套成熟的语言形式系统。人体、建筑与风景一同参与到影像世界中,因此,分析其影像元素的选择原因和效果、探寻其意义生成的机制尤为重要。

一、人体——原初的迷恋

在麦茨看来,人在观看电影之时通过两次认同将自己的欲望投射于影片中的人物,并因此达到共情。默片时代,人物情感的表达对人体尤其是面部的倚重尤为明显。从电影史资料和现有影像资料可见,镜头对人体的表现经历了从整体到局部的过程,这种变化过程也是电影语言逐渐成熟的标志。法国电影史学家萨杜尔在评价英国布赖顿学派的特写镜头时写道:“现在摄影机就象人的眼睛、观众的眼睛,或片中主人公的眼睛一样,变成了活动的东西。从此以后,摄影机成了能动的、活跃的物体、或片中主人公的眼睛那样,变成了活动的东西。从此以后,摄影机成了能运动的、活跃的生物,甚至成为剧中人物了。导演使观众从各式各样的角度来看电影。梅里爱的舞台银幕破裂了,‘乐队指挥’坐在飞毯上随处飞翔了。”[1]与世界电影同步,经过早期编创者的探索和国外电影的引入,我国电影同样从最初的记录性影像片逐步发展到偏重故事性的影片。不过此时仍受戏剧舞台的影响,加之摄影机不便移动,多数影片皆以全景展现。但是人们很快发现面部最具表现力,它可以让观众更加“真实”地参与到人物的喜怒哀乐中。巴拉兹·贝拉在其《电影美学》中曾这样表达对创作者发现特写、发现面部时的惊喜,“面部表情最足以表达人的主观意识活动,它比言语还要主观”[2]。与客观记录相比,主观情感更能激发观众的共情体验,满足故事片的叙事冲动,因而更能显示电影似真似幻、如梦如醉的特点。

1922年的《劳工之爱情》中郑木匠在寓所中想起老医生之女的两个近景镜头,虽然仍有手部动作和叠印画面的辅助,但镜头核心显然是郑木匠的脸部表情,一会笑逐颜开,一会愁眉不展,生动非常。这种用表情、肢体、叠化甚至插卡字幕来提示剧情、辅助表现人物心理的方式在无声电影中非常常见,这也就意味着此时人物面部的表现力仍然没有被真正发掘,电影表意行为需要其他叙事手段的介入才得以完成。此后,在1929年的《情海重吻》中,王起平与谢丽君离婚后一个人失魂落魄地在屋内枯坐,镜头虽然仍是近景,也同样带有回忆内容,但已经不再需要叠化和插卡字幕,而是完全由人物面部表情的变化来展示内心世界。镜头聚焦王起平的面部,那种缓慢的忽悲忽喜的表情被镜头极为细腻地记录下来,人物的情感在此刻呈现出动人的韵味,它完整地展示了一段绵延的时间,而且这段时间是在人物的面部表情变化中流逝的。巴拉兹·贝拉把这种情形称为“多音部”的面部表情。

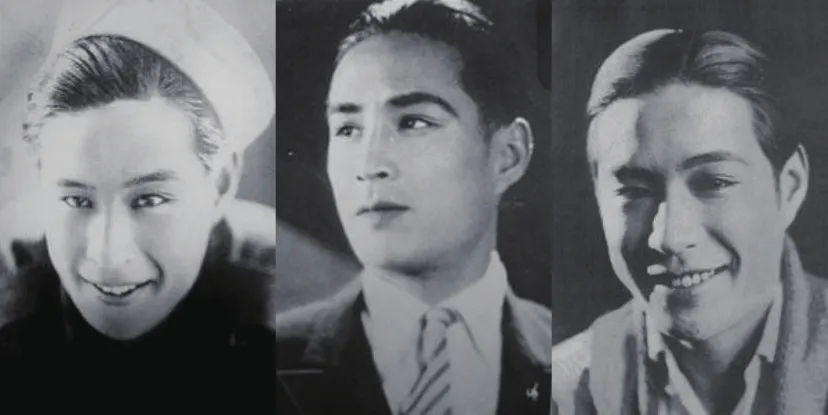

电影镜头对人物面部的偏爱显然具有肖像学的意味,面部承载的象征和隐喻含义往往是当时文化通力合作的结果。以金焰为代表的男性形象和以阮玲玉为代表的女性形象是无声电影中最为重要的两张脸庞。欧文·帕诺夫斯基认为图像意义的理解有三个层次,前图像志描述、图像志分析和图像学阐释。起初是可见的线条、色彩和体积等帮助人们认识人物或动植物的形状和行为,更进一步的是理解图像中的观念和思想,最终则是将这种不断被发掘的主题和象征与时代、民族、民众相连,阐释其在特定的历史情境中的特定作用,并以此勾连和解读更深远的文化现象。金焰的脸带有男孩和男人的混合气质,既符合人们对传统文化中才子、公子、少爷的想象,又兼具着当时进步学生、青年的形象特征。虽然纤细的眉毛常常使得人物过于敏感脆弱,但配合金焰周正的面部轮廓、高挺的鼻梁、厚薄适中的唇部,反而为其营造出颇富意蕴的银幕形象(图1)。《一剪梅》中金焰饰演的胡伦廷虽然从军官落草为寇,然而即便是粗布烂裳也无法遮挡其意气风发的面容。用程式化并且带有相当理想主义色彩的容貌来喻指某种精神和某类人群是肖像学最关注的内容之一。金焰面部被赋予痴情、感性、勇敢、正直等积极含义,使得其既能在公子小姐的故事中游刃有余,亦能在现实主义的叙事中灵活应对。与金焰的通融性不同,阮玲玉的脸更具特定的时代性和人物性。阮玲玉圆润的鹅蛋脸、一笑就微微下垂的眼角,以及眼神中隐隐约约的哀愁,常常使其在苦情、悲情的故事中大放异彩,并且尤为擅长扮演都市中的时髦女子、凄惨女子。这种固定的人物形象导致阮玲玉一旦脱离这个范围就颇为不适,就像《桃花泣血记》中的琳姑,乡土性、朴实感与阮玲玉面部的都市性、忧愁感不甚协调。但是,阮玲玉的脸以及其扇坠儿般的身材仍然是当时都市流行文化偏爱的形象,她描眉画眼、身着旗袍的形象是中国二三十年代摩登上海的标志(图2)。

图 1 金焰

图 2 阮玲玉

无声电影中人物服装同样重要。服装作为人体的第二层皮肤,在影像中承担着相当重要的象征与叙事作用。服装不仅体现一个人的自我审美和心理状态,而且是社会阶层、身份和社会环境的表征。

《情海重吻》中,主妇谢丽君初次出现时身着流行的文明新装,上身穿带花纹的倒大袖短衣,下身并未搭配当时流行的黑色长裙,而是时下流行的高腰阔腿裤,配绣花平底鞋。这身装扮显然意在突出她的新女性身份。“新女性”是颇具时代特点的女性命名,特指“(二十世纪二三十年代)具有新的社会风貌的女人群,特点是有思想、有追求,具有谋生的一技之长,而且在生活的各方面,包括衣食住行很具时尚,与传统家庭主妇有着明显的角色差异”[3]。民国时期,社会运动风起云涌,服装作为女性解放运动的重要部分也受到重视。“中国与西方一样,在女装的现代化进程中,无一例外地选择了简朴作为去除传统的第一步。”[4]然而,创作者通过服装显示出的“新女性”身份,只是一个华丽的外壳或者说吸引观众的奇趣点,因为观众很快就知道谢丽君作为有夫之妇还与其他男子打情骂俏、私相授受。然后谢丽君抛弃深爱自己的丈夫王起平、与游手好闲的富家子弟陈梦天姘居的第一件事,是换掉旧日朴素的衣物,穿上平日想穿而不能穿的艳丽旗袍。陈梦天甚至从抽屉里拿出一双崭新的高跟鞋,并亲自给谢丽君穿上。这种服饰转变显现的是谢丽君幼稚单纯、向往享乐的性格,另一方面也显示出服装作为场景交换的媒介,是谢丽君重回公共生活空间的途径。在《情海重吻》中,谢丽君从文明新装到棉布旗袍到缎面旗袍,一步步走向毁灭。而编创者显然是否定这种行为的,他让谢丽君穿着新女性的文明新装,却只取其形,强调的是谢丽君幼稚追逐浪漫爱情的行为;他让谢丽君换上华服,并且详细生动地展示了整个换衣过程,无疑是把这种堕落状态形象化地展示于影像当中。可以看出,当时社会对女性解放的认识非常局限,新女性追求自由简单化地被理解为追求浪漫爱情。同时,正如江霄所言,女性解放所需要的公共空间生活体系尚未形成,女性解放口号大于实践。①详细论述可参见江霄:《中国无声电影中的性别政治与“新式家庭”的重建》,《当代电影》2016年第8期。谢丽君的女学生、新女性身份仍然无法改变其锁闭于家庭生活空间的困境,而试图冲破束缚的结果又因缺少必要的社会支持,最终变成无奈的婚姻背叛者。

这种由服装的变化带来的强烈的批判意味在《桃花泣血记》中同样存在。比如琳姑的变化就是用农家妇女的袄裙和城市女性的旗袍做直接对比。琳姑身着农家旧式服装时,镜头展现的是一个善良淳朴勤劳的女性美德形象。导演借男主角之口赞道:“城中女子是脂粉的美,这才是纯洁的美。”而到琳姑与之私定终身、珠胎暗结时,老父寻到城里,琳姑本是欢欣鼓舞迎接老父,不料却遭呵斥:“我不愿我的女儿有这种贱样,快去换原来的衣服来见我。”人物的心理状态和彼此间的态度也由此生动地显现。服装作为一种附着了相当意义的能指符号,在这两次交换的过程中,显示了编创者对当时社会和艺术表达的趣味。在这部影片中,从旧式农家服装到旗袍是淳朴的美德堕落的过程,而这种自觉或不自觉的堕落最终导致这种美德无法挽回。旗袍因此成为一个罪恶的城市象征,它引诱了善良的农家姑娘走上邪路,最终万劫不复。如果说琳姑的选择是被迫或者说不自觉的,那么《天明》里的菱菱则有了更多的主动性。面对死刑,菱菱换上了农家衣服,重新梳起两根辫子,戴上了那串老菱角做的项链,坦然以对。农家装扮成为菱菱赴死仪式中最重要的部分。在这个情节中,编导意欲通过服装回归完成人物初心的回归,进而在这种“牺牲”中达到情感高潮。

除去单个人物的服装变化,另一个突出的现象是混杂的服装状态。既有旧式妇人装的守寡老太太们,也有开汽车、喝红酒、穿西装的少爷们,亦有文明新装、青春靓丽的青年学生,还有穿着各式旗袍、摇曳生姿的新女性们……多种服饰的共存,鲜明地展示了当时社会新旧交替的特殊状态。正因如此,不同服装的寓指意义才相对凸显。《野玫瑰》里赤脚走路的小凤正是因为穿不惯紧紧包裹身体的旗袍、束缚双脚的高跟鞋才在舞会上闹出笑话,无法获得江波专制父亲的同意。自然环境中的小凤身体是完全放松的,她光着脚在田间地头行走,大胆热烈地接受和表达自己的喜爱,但是在城市里这种天性被服装捆绑,使得她根本无法像舞会上身着华服的先生小姐们那样从容不迫。正是在这样的服装意义引导下,袄裙、长袍、文明新装、旗袍等都成为极具象征意义的视觉符号。

二、建筑——看得见的精神世界

无声电影早期,受戏剧观赏模式影响和摄影机技术所限,基本以全景形式展开,因此,建筑的选择显得尤为重要。与严格意义上的建筑电影不同,无声电影中的建筑更多显示的是其视觉元素的作用,体现的是电影把建筑从倚重功能性的日常生活中剥离出来的状态。在电影中,建筑至少承担着双重作用,一方面是作为人物的空间载体,另一方面是与人物、风景一起成为影像的组成部分。在无声电影中建筑同样承担着多重意蕴的表达,大致可概括为指示、象征、叙事和奇观四种功能。

“建筑是人造环境延伸到自然的领域,为人们感知、体验和理解世界提供了场地,建筑能够将人们的注意力和存在体验导向更为广阔的视界。”[5]91建筑的直接作用是指称生活于此的人群特征。建筑、人群、事件的关系经常会因约定俗成或强制规范的行为固定下来,因而一旦出现某种特定的建筑必然会让人联想到特定的人群、事件。在电影中,建筑的指示作用同样存在。

在数字技术尚未出现的当时,影片的真实性需求往往需要建筑的真实感来支撑。从无声电影可知,这种建筑真实带来的指示作用常常通过两种方式表达,一方面是实景拍摄,以真显真,符合“眼见为实”的传统真实观;另一方面是艺术再造,选取某类人群或场所的特点,重新搭建相应的建筑,是为虚假的真实建筑。前者比如《一串珍珠》里的街景记录,后者则如《天明》中的弄堂阁楼。无声电影时期,建筑的指示作用是将想象化为现实,将抽象化为具体,在“眼见为实”的心理暗示下锚定人物、景观、时代、社会的位置。

戏曲舞台上《西厢记》里的白马寺是用僧侣的袈裟、拂尘来代指,在侯曜的《西厢记》里,一直存在于幻想中的白马寺则以眼见为实的方式出现在观众面前。在无声电影中建筑的出现营造出独特的气氛,这种气氛是通过人物与建筑间的体验和感知产生的。卒姆托认为“我们是通过我们情绪的感受性和灵敏度来知觉气氛的”[5]68。格诺特·波默则在他的“气氛美学”中将气氛定义为“某人、某物在空间中的刻意被察觉的在场”,是人们在进入某个场、境时直接觉察到的“染上了情感色彩的宽与窄,是迎面袭来的流体”。[6]真实建筑的出现,清楚明白地标志出故事发生的场景,生动形象地展示了场所中的人物活动。真实建筑参与到故事叙述中,形成实景实人实事的欣赏感受是与注重虚、倚靠想象的中国传统戏曲艺术完全不同的,电影呈现的新鲜感受极大地丰富和拓宽了国人的感受。在《劳工之爱情》中,水果店、茶馆、诊所和公寓楼四处场所链接着一个小巧完整的故事,各处建筑物之间有着内在的逻辑联系。不过,也必须指出此时选择某个建筑出现,还只是为配合情节刻意为之,因为在《西厢记》中就能看到创作者只是简单地将故事发生的场所展现出来,并未思考其内在的深刻联系。比如影片中,编创者把两位将军的打斗安排在一处丛草蔓生的老城墙上,城墙的含义和作用不甚明了。这个跳脱前后环境的段落更多是对打斗戏的迷恋,一种人体的炫技,类似戏曲舞台上博人眼球的打斗戏设置。然而,即便如此,建筑的出现仍然对影片至关重要,它所形成的氛围是以往中国艺术种类中所没有的,它通过视觉乃至身体将观众与影片相联系,并最终获得全新的艺术感受。此后,建筑的真实性不断增强。比如《野玫瑰》中就真实地出现了渔民生活的场景,渔船、渔屋、鱼档,生机勃勃。“野玫瑰”小凤带着她的童子军在田间农舍中快乐奔走,人物与建筑相互呼应。如果说,《西厢记》里建筑从虚到实仍有不足,那么《野玫瑰》这组渔屋图真真正正地落在了实处。

从指示到象征,是电影语言不断丰富和加深的结果。这种挖掘和拓展可从两个方面体现:其一,利用建筑之间的差异呈现不同的视觉效果,达到强化和突出的作用。侯曜在《一串珍珠》里为了说明爱慕虚荣的严重后果,用宽敞高大的公寓楼房与狭小逼仄的破屋相对比,其寓意清楚明了。《情海重吻》中,王起平和谢丽君家是简单的欧式风格,格局进深都颇为狭小,而曹梦天虽只是一名学生,其住处却宽敞华丽,视野开阔。谢丽君弃夫求爱的行为显然也可从其父母家中的建筑风格略窥一二,谢家中式西式的建筑元素杂糅,大厅内高挂巨大的吊灯,正门又有刻着福字的影壁,影壁上头又安着一串小灯,扇形拱门以旧式花纹装饰,屋中更是以希腊立柱与木质家具同置,显示出混杂的思想状态,既受到西方审美的影响,自身的传统又坚固异常。其二,直接将建筑作为一种人格化的外现用以展示人物的内心与性格。“海德格尔在‘筑·居·思’ 一文中道出了建筑的本质 , 他把建筑的本质理解为人的栖居,把栖居理解为人在大地上‘是’的方式 ,归属于栖居的建筑以场所的方式聚集天、地、神、人四重整体。”[7]在《一剪梅》中,施洛华的居所设计突出使用了梅花。房门两边、室内墙壁上都有梅花造型的装饰,房间拱廊也直接做成了梅花形式。在我国,梅花寓意着坚强、高洁、谦虚的品格。这里,创作者把梅花形象加诸施洛华身上,她成为梅花的化身,建筑以此外化的方式将其性格和心理展现出来。《南国之春》楼台相会则是将象征的写意性更往前推了一步。一派生机的南国春光里,两座相邻而立的楼台,表面虽然看起来是现实建筑,但深入观察可知这其实是高度艺术化处理的结果。楼台在这里成为重要的象征媒介,它连接了洪瑜和陈小鸿的爱情,又隐喻了二人之间必然会发生的隔阂。楼台作为一个独立出来的建筑局部,它承载的是俗套却精巧的恋爱故事。因为这种颇具罗曼蒂克气质的(显然借鉴了罗密欧与朱丽叶的桥段)场景,本身乏味与俗套的故事倒显示出一点新鲜别致的趣味了。

通常而言,电影是否具备叙事能力是衡量电影是否成熟的重要标准。20世纪20年代正是中国电影发展的初始期,开创者们在西方影视、文明戏、传统戏曲的多重影响下探索电影叙事的魅力。这个过程中,建筑也参与了早期电影完善自身叙事机制的过程。建筑在无声电影中的叙事作用首先表现为为情节服务的机巧道具,比如郑木匠做成的使人滑倒的楼梯,又如《雪中孤雏》中杨大鹏攻破的密室,楼梯和密室都成为推动情节发展的重要动力。建筑在叙事中的作用在《儿子英雄》中愈发凸显,儿子与歹徒搏斗的最终场所选在了山顶上的破屋。陡峭的山势和破旧不堪的屋子形成一种武侠故事中的对决场面。二人因一块木板在窗户边上互相制约的戏剧性场面极具张力,建筑与环境合力营造了一个惊险刺激的情节。

图3 《神女》影片卖身段落首景

图4 “神女”走进黑暗

但是建筑更深层次地参与叙事中是在表现人与建筑的关系表达与变化中显示出来的,它表现的是人与空间的依存关系。人从自然环境中创造性地开拓了一个空间——建筑,这意味着建筑成为人内心世界的外化。孙瑜《野玫瑰》中创造性的升降镜头表现对象就是一座极具上海特色的三层楼房。与开阔田野间的渔船小屋和富丽堂皇的江家大宅相比,旋转逼仄的弄堂阁楼展现了完全不同的生活空间。镜头跟随江波一行人缓缓往上生动细致地展示了这栋住了10家人的弄堂阁楼。对于此时刚刚开始新生活的江波和小凤来说,这一热闹新鲜的地方表现了强烈的生命力和新奇感,大家喜笑颜开。楼上的墨汁滴落到楼下的饭菜里,一群人笑成一团,生活仿佛充满着阳光。这座在制片厂内真实“虚构”的建筑完整地参与到了电影的叙事中,不仅具有形式上的独特性,像罐头盒一般展示楼房中的不同空间,同时又能轻易地将各个空间联系起来。在吴永刚《神女》的第一个卖身段落中(图3),导演先是将其安排在一个巨大当铺前来回走动,而后又远远望着女人清晨从酒店门中出来,最后镜头停在楼梯下面,女人的背影一点一点消失在楼道尽头。当铺、酒店、楼梯,三种不同的建筑景观的呈现,不闻一字却含义清晰地完成了一个完整的叙事段落。毫无疑问,这个段落是电影蒙太奇理论的生动体现,它的流畅完整显示了当时创作者电影思维的成熟,其成功又来自于建筑自身与人物之间固有的依存关系。吴永刚美工出身的背景使其更注重运用画面本身进行叙述表意。在《神女》表现女人第一次摆脱地痞的纠缠之后的段落中,建筑再一次与人物一起完成了叙述。镜头先出现一个巨大的烟囱、再一次放大景别至烟囱的大部,到可以看到整个烟囱工厂的局部,然后镜头一转,工厂建筑塞满了整个画面,女人只是角落中的一个小点(图4)。强烈的阴暗与大小对比,使一个简单的过渡性叙事具备了相当震撼的艺术效果。在美学范畴内,高大、雄伟往往给人崇高之感,激发人的审美感受,但是在这个段落中,横平竖直充斥画面的现代水泥工厂却展示了坚硬、冷峻、疏离的特征。再与影片中反复出现的城市夜间高耸的大楼相联系,女人的命运正是走向黑暗和悬浮空中,无藏身之处无立锥之地。

叙事之外,无声电影中的建筑也承担着影像奇观的作用。20世纪初,看电影是一件很时髦的事情。就像西洋镜,电影打开了一扇新世界的门,人们纷纷涌入电影院,一窥究竟。袁牧之的《都市风光》更是直接以西洋镜作为都市生活的隐喻。在左翼电影产生以前,早期电影内容多集中于才子佳人、书生小姐的故事,富丽堂皇、新颖洋气的布景成为吸引观众的重要因素。这时期在摄影棚里搭建的室内建筑显示出极强的展示性。与真实的建筑内部着重实用不同,布景搭建的室内空间多体现为一种奇观化景象。彼时的中国慕欧、学欧已是国民共识。富家公子的房间总是会出现Art Deco风格的桌椅门窗造型,墙壁上挂着的也不再是水墨或字联,取而代之的是油画和照片。Art Deco的建筑风格是20世纪初资本主义黄金时代最生动的展示,这种建筑风格强调装饰感,注重线条和形状,并且常常故意显示极强的机械感来表示对工业文明的热爱。在这种空间中,端着红酒杯、跳着交谊舞的俊男美女们就与建筑一起成为观众投射的欲望对象,它所承担的正是彼时人们对于西方生活,尤其是城市资产阶级生活的向往。

此外,营造这种奇观效果的方法是展示不为人熟知的空间。1931年摄成的《银幕艳史》是最具代表性的一部。这部作品中,电影的幕后——摄影棚与女明星的隐私一起作为猎奇对象被全面地展示出来。影片借女明星重入影坛为契机,为观众一一展示了诸如群众演员化妆、片场拍戏等场景,虽然与主线剧情毫无关系,但是镜头仍然细致、全面地将其描摹出来。当镜头停在巨大的风扇和正在拍摄的《火烧红莲寺》摄制场景之前时,这种纯粹为了满足视觉及窥视心理的奇观需求达到了顶峰。建筑所承担的视觉需求远远超过了人物所产生的叙事张力,人物在此刻是被弱化,甚至取消掉的,他只承担了一个替代观众的眼睛的作用。

三、风景——会说话的背景

作为重要的视觉存在,风景一直是电影探索自身艺术可能的审美对象。一般而言,风景是指自然风物,它处于一种中性客观的状态,但对电影中的风景而言,这种状态是不复存在的,正如哈普尔(Harper)和热内(Rayner)所言:“也就是说,所有的景观概念都是由人类选择性的解释产生的,仅仅是因为人类生理或政治或文化偏见的差异。”他更进一步指出:“因此,景观不仅是有选择性的,而且在意图或接受上从不中立。景观的描绘往往具有象征意义,往往有助于社会的形成,影响人类的交往和社会规范。”[8]无声电影时期,创作者对风景的选择和表现都经历了深化的过程,风景在无声电影中的功能增强,一方面源自电影本身对视觉影像的挖掘,一方面来自中国古典美学中的风物抒情传统。那么,风景在无声电影中是如何通过视觉呈现,又是如何参与文本意义构建的呢?

1927年拍摄的《西厢记》把摄影机搬到了室外,湖光山色之间,崔莺莺与张生的爱情故事第一次有了鲜活生动的自然风景。此时风景是一个并不明确的“地点”和一个相对真实的“空间”,但是两者同时为故事提供了一个演出舞台。当白马将军带着军队从田野山间一路穿行而来,与戏曲舞台相比,这种真实感的环境和人群无疑将危急与气势表现得更为生动。当然,此时的风景仍然是作为剧情的附属物而存在的,它尚未获得完全的叙事能力和意义作用。此后,《南国之春》与《情海重吻》都将风景的视觉呈现探索逐渐加深。作为一个通过片场实践成才的导演,蔡楚生对视觉元素的使用极其出色。《南国之春》虽然是一个俗套的才子佳人故事,但是蔡楚生凭借他对影像的敏感把控,仍然获得不少肯定。影片开始就以一个移动镜头展现了生机勃勃的春日景色,画面中依次展现了茂密的树林、盛开的鲜花、飘拂的柳枝,在优美动人的风景中,年轻的学生或在亭下交谈,或在湖边群舞,或在树下弹琴歌唱,人物与风景相互交融,画面充满活力,这无疑为即将发生的恋情提供了似真似幻的美妙空间。与此同时,《南国之春》的空镜头显现出导演对风景的熟练运用。比如影片中多次出现的月亮意象就是将传统美学中的“共婵娟”具象化了(图5),而在另一个镜头里导演就用一架挂满蛛网、丢弃在石柱之旁的小提琴来表现洪瑜与李小鸿二人的情感阻隔(图6)。《情海重吻》中羞愤难当的谢丽君欲自决于海,镜头追踪着她走过小道、穿过芦苇丛,最终一个人呆坐在海边。之前,《情海重吻》的所有场景都是发生在室内或城市当中,而这场最终的忏悔与原谅戏却被导演安排到空旷的海边,显然不是无心之举。谢丽君的移情别恋源自其对花花世界、流行事物的迷恋,她抛弃深爱她的丈夫,一头扎入时髦少爷的爱情陷阱之中,无疑是受城市浮华生活的吸引。而大海呈现的包容姿态,亦如丈夫对妻子悔过之心的接纳。大海不仅为二人的重修旧好提供了背景,更重要的是显现出与城市环境不同的情绪色彩。

图5 《南国之春》转场图:月光洒进屋内

图6 布满蛛网的小提琴

克里斯·路科贝尔(Chris Lukinbeal)认为, “风景”是以四种不同的情形出现的,“空间”(space)、“地方”(place)、“景观”(spectacle)与“隐喻”(metaphor)。①转引自罗婷:《新世纪“作者化”武侠片中风景之发现及其不同面向: 以〈卧虎藏龙〉、〈英雄〉及〈刺客聂隐娘〉为例》,《南大戏剧论丛》2017年第1期。“空间”和“地方”是风景最易指认的情况,而“景观”与“隐喻”常常需要细致的分析与解读才能获得。《桃花泣血记》(1931年)是卜万苍的代表作品之一,在这部讲述地主之子德恩和佃户之女琳姑的凄惨爱情故事的影片里,风景不仅成为电影的重要视觉对象,而且参与了影片意义建构的全部过程。故事开篇以宽阔的牧场全景出现,善良勇敢的佃户陆起击退了嚣张的盗牛贼,迎来了满心疼爱的女儿陆琳姑。然后,导演用一个名为“田园之乐”的专门段落细致描绘了陆起夫妇的归家行为。陆起之妻背着琳姑在田间劳作,风拂叶动,画面祥和,陆起赶着牛车出现,陆起之妻粲然一笑,嗔怪道:“今天怎么回来这样晚,快带我们回去吧!”牛车缓缓行驶,阳光从树叶中洒落,一家三口安详宁静。琳姑突然啼哭不止,此时来到一片桃林之地,陆起下车折了一支桃枝逗弄琳姑,琳姑破涕为笑。陆起一家从桃林穿过,通过一条树林掩映的乡间小路回到家中,画面最终定格在陆起之妻把折来的桃枝种在院中。在这个段落里,由树林、田地、桃林、小路、小河组成的田园风光是导演精心选择的结果。事实上,这些真实的景物指代的是导演幻想中的田园世界,它虽然是一个具体存在的空间,但其实是一个寄托了淳朴、善良、美好、幸福的田园景观。此时的中国正处于民族苦难当中,资本经济的入侵,传统的小农体系破产,大量农民流离失所,农村土地荒芜。《桃花泣血记》里,当琳姑与德恩在乡下相遇、相知时,两人惺惺相惜,漫步在花海树林之中,情感纯真动人。当琳姑与德恩在城市的花园里相谈相拥时,遭遇的是城市时髦女子的讥讽和德恩之母的阻挠。圈禁起来的花园和自然田园成为两种对比强烈的意象,由此可知影片导演对城市生活的否定及对田园生活的向往。

在《桃花泣血记》中,桃林与桃花承担了非常重要的视觉符号作用,对它们的选择和使用深刻反映了当时部分国人对现实环境的思考。它是故事中琳姑与德恩情感关系的显现,更是作者对传统中国文化生活的一种隐喻。桃花源作为理想生活的模板自陶渊明写成之后就一直存在于国人的向往当中,尤其是遇到灾难之时,这种向往就会愈发强烈。在左翼思想进入电影界以前,大部分的影片不是沉浸在各种奇闻逸事中,就是游荡在凄凄惨惨的爱情故事中。电影界一方面不遗余力地展示城市生活的新奇、绚烂,另一方面又不断用各种淳朴女性来呼唤和想象古老中国的“桃花源”理想。《桃花泣血记》中对桃花与桃林的关注显然源自国人对这一理想生活的向往。

这种通过描摹城市与乡村风景进行的情感宣泄与叙事强调在其他影片中同样存在。当然,与《桃花泣血记》完全沉溺在桃花源不同,《天明》里的风景是导演对乡村美好生活的深情回望,前者为现在时,后者为过去时。《天明》中表现乡村生活的段落只有两个,一个是菱菱受辱归家,翻出菱角项链,忆起与张表哥荷塘采菱之事;一个是二人阔别多年再次相逢,并排而坐想起以前溪边戏水之景。在孙瑜的镜头之下,乡村生活承担着美好记忆,更重要的是它的逝去与破坏激发的反思和抗争。当镜头一再跟随小船在荷花荷叶中穿行,聚焦菱菱那纯真灿烂的笑脸、自由舒展的身体时,城市拥堵的建筑与逼仄的房屋都成为破坏美好景象的罪魁祸首。在乡土世界里,人物与风景是和谐互动、彼此依存的融洽关系,但在城市里,城市风景不动声色,森然冷寂。《天明》正是通过这种对比来引领观众的思想走向。

更为重要的是,《天明》中菱菱及其所代表的乡土生活和《桃花泣血记》中琳姑及其所代表的桃花源理想都是抽象化后古老中国的一种具象表现。纺织、耕种、打鱼、采菱等平凡日常劳作活动都被赋予了深刻的文化寓意,而这种风景自然而然成为被观看的对象。

笔者认为,观察无声电影影像元素的选择与其意义生成的效用,不仅可以看出电影语言熟练和丰富的过程,又能看到当时社会意义、文化意义等如何嵌入历史过程之中。影像元素的选择有着复杂的时代与历史因素,人体、建筑与风景只是窥探其奥妙的路径而已,以后必将有全新的视角发现其广博与深厚。