对幼儿园区域材料的思考

——以一次区域活动材料观摩为例

文/ 周娟 江苏省宿迁市泗阳县幼儿园

“以儿童为本”是当下幼教改革的基本共识,它要求遵循儿童需要、兴趣,关注儿童的年龄特点、个体差异,促进个体和谐持续发展。区域活动之所以作为幼儿园课程组织形式之一,是因为区域材料能让幼儿在现有的水平上自主操作、自我建构,通过操作的过程来直接感知、亲身体验,从而获得经验。材料丰富的环境给幼儿提供丰富的刺激和挑战,幼儿能够根据自己兴趣和需要自主选择、自主操作、自主游戏,有选择才有个体的需要和兴趣,才能激发其学习的内在动力。

为丰富幼儿园游戏活动,了解各班游戏材料的投放状况,幼儿园从材料的安全性、趣味性、丰富性、层次性、关联性等方面进行了全园性各班游戏材料量化观摩。通过本次活动的观摩研讨,大家发现了亮点,找到了不足,也引发新的思考。

一、识其容颜,发现亮点

(一)各班材料,趣味多样

区域活动中的材料往往会激发幼儿对区域的兴趣。观摩中,各班提供的材料都能体现教师的教育智慧所在,提供的材料玩法趣味多样。如:大1 班的最强大脑扑克牌,大3 班的玉米棒、电池游戏,大5 班的纸杯棋,大6 班的纸板群数游戏,大8 班的自制跳棋,中1 班的苏打吹气球,中3 班的棋类游戏“捉乌龟”,中4 班的种子粘贴,中8 班的滚球画,中9 班的动物排队,小1 班的投掷游戏,小3班的冰棒棍的利用,小4 班的废旧纸板材料找图形,小5班的废旧牛奶杯,小7 班的废旧材料颜色对应,小11 班的跳跳乐等游戏材料的提供,吸引幼儿积极参与活动,体验操作的乐趣。

(二)游戏材料,多彩呈现

1.自然资源,有效利用。

“自然材料”是指来自于自然、未经人类精加工、幼儿可感知到的物品,例如:水、树叶、小麦、田埂等。自然材料,对幼儿游戏行为限制得比较少,目标隐蔽,但对幼儿来说自主操作和创作的空间更大,幼儿可以凭借自己的经验、能力、兴趣,充分地想象,并赋予材料独特的意义。如大3 班的玉米棒,中4 班的种子粘贴,中7 班的石头、玉米皮、小树枝,中11 班的树叶,小9班的松果等对自然资源的利用,为幼儿游戏的开展提供了丰富且富有自然气息的原料和素材,使幼儿感到亲切,易于操作。

图1 教师观摩现场

图2 中2 班材料摆放

图3 观摩后的研讨

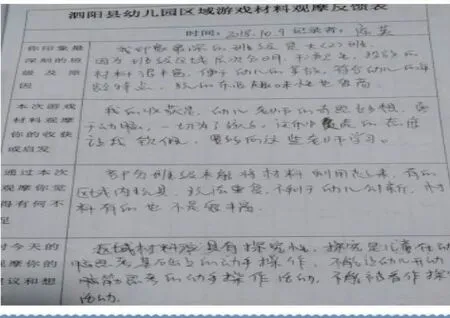

图4 观摩反馈表

2.联系生活,废物利用。

《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)指出:“指导幼儿利用身边的物品或废旧材料制作玩具、手工艺品,来美化自己的生活或开展其他活动。”对废旧材料的合理利用,能充分体现其教育价值:提高幼儿的动手操作能力、审美能力,培养其环保意识、创新意识。如大4班对废旧灯罩、纸袋的利用,大10 班的乡土风味游戏,中2 班的废旧纸盒益智游戏,中5 班的建构区辅助材料丰富,中6 班的创意画毛线使用,中9 班的废物隔音板自制材料,中10 班对益智区橡皮筋的利用,小3 班对冰棒棍的利用,小4 班的废旧纸板材料找图形、系鞋带,小5 班的废旧牛奶杯,小6 班的废纸板爬爬乐,小7 班的废旧材料颜色对应等,利用废旧物,既锻炼幼儿的动手动脑能力,又培养了他们的环保意识。

3.空间开发,因地制宜。

不少班级的材料投放还充分利用地面和墙面的空间,如:小1 班的投掷游戏,小2 班的数字配对,中3 班的溜溜乐、夹夹乐等游戏材料的投放,都充分地利用了空间。

二、深入思考,知其不足

1.关联性欠缺。

区域活动中,幼儿虽然是自选需要或喜欢的游戏区域,但多是以“独白者”的身份和方式进行着游戏,缺少沟通、互动和交流。同时,区域材料的提供与主题教学活动也缺少关联和渗透。

2.安全性不够。

安全工作是幼儿园一日生活工作中的重中之重,它的重要性已经在《纲要》里明确指出,那么在材料的投放上安全性应放第一位。教师为幼儿投放的材料应是无毒、无味、对幼儿无伤害的材料,如图钉、小牙签的提供都要特别注意,要思考有什么材料能替代并达到相同的游戏效果,避免一切对幼儿可能造成的安全隐患。

3.适宜性不足。

皮亚杰曾提出:“儿童的智慧源于材料。”活动材料是幼儿探索和学习的工具和桥梁,教师需要合理调配。有些班级的游戏材料操作过难或过易,有些班级的成品玩具只能吸引幼儿暂时的兴趣,不能长久地利用,教师都要客观分析。

如果活动材料的目标过低,落后于幼儿经验,教师就可以对材料加工改造,提高难度。比如,幼儿对益智区“套指环”的游戏没有兴趣,教师可提高难度,加上数字和颜色进行配对,难度增加了,同时也增添了趣味。

如果材料投放难度过大,远远超过了幼儿的能力水平,导致幼儿不感兴趣,那么教师不妨先将材料收起来,等待时机再适时投放。

4.支持性不够。

如何支持幼儿及利用环境隐性的资源来引导也是教师要关注的问题,如活动中不少班级的科学区探索活动很少有记录,难以呈现幼儿的实验情况。有的班级建构区缺少图文的提示或教师的引导和支持,导致建构游戏不能持续推进。

三、共同商讨,优化改进

1.材料的收集方面。

(1)材料的种类。

游戏材料有不同的种类,可分为低结构材料、高结构材料、非结构性材料。低结构材料结构简单,可变性大,操作性强,无固定玩法,无具体形象特征,可以按幼儿的想法任意操作、改变、组合。高结构材料有自己固有的形状和结构,功能单一(如购置的仿真玩具),操作时有一定的规律可循。非结构性材料是指玩法不受限制的材料。

在活动中,我们发现各班级的材料以成品和高结构材料居多,而低结构和非结构的材料偏少,这也剥夺了幼儿想象的机会。因此,在材料提供上,可多提供些低结构的能让幼儿积极想象和创造的材料。

(2)不同年龄的选择。

在材料投放上,要注意不同年龄幼儿的身心规律和特点,依据他们的动作发展及身心特点投放适宜的材料。如小班的幼儿特爱模仿,可投放一些形象直观的,投放材料类型是半成品加成品。中班幼儿创意意识刚萌芽,需引导,这时可投放半成品材料。大班幼儿运用已有经验能力较强,所以投放的原始材料居多。

2.材料的使用方面。

(1)同一材料的不同使用。

在观摩中,发现了这样一个现象,就是小、中、大班的益智区都有蘑菇钉这个操作材料,那么同一材料不同年龄的幼儿使用是否有区别呢?为此,观摩后我们就围绕这个话题进行了交流讨论。最后的结论是各年龄段都可使用,如小班进行手指肌肉锻炼活动,进行抓、夹、拧等手指精细动作训练,中班幼儿可利用蘑菇钉进行颜色及形状分类、数物对应等操作游戏,大班幼儿可进行按规律排序、主题拼画、下棋等操作活动。

(2)材料的推介和指导。

在区域活动中,很多活动需要幼儿了解规则和玩法后才能操作,而且许多活动对幼儿的学习品质、思维能力的要求相对较高,如果没有教师适时的指导与帮助,幼儿会因为操作过程的失败和挫折而放弃活动,所以教师对材料适时的推介和指导是有必要的。

(3)材料的动态呈现。

活动中的材料不应是一成不变的,而应该是动态变化、适时更新的,教师要根据幼儿的经验水平的提升、兴趣点的变化、主题活动的开展等情况及时地更新、调整材料。

3.材料的归类方面。

区域活动后,材料如何整理,是教师包办还是幼儿自己动手?答案是不容置疑的,但是材料归类的前提就是教师是否为幼儿提供了归类的标识和图示。

4.基于观察。

区域材料的投放与调整必须建立在幼儿与材料的互动关系上,要真实了解幼儿的已有经验和水平、兴趣和需要,重要的途径就是观察。教师要在活动中观察,看幼儿对材料的选择、材料的使用、材料的探索等,去发现不同幼儿的不同发展水平,并考虑下一步活动的投放调整,助推幼儿的探索发展。

美国心理学家科恩指出:材料有助于幼儿把感觉转变为行动,把想法转变为形式,把概念转变为形状,把印象转变为作品。希望我们提供的材料不是只在于形的摆设,而是来自于根植于心的实践,不是光有空壳而无灵魂,否则我们就背离了教育的初衷。让我们尊重幼儿天性,尊重幼儿的学习方式,让幼儿在与游戏、材料的互动中自由、愉悦地发展!