清代错案追责制度运行中的困境及原因探析

□ 白 阳

内容提要 为了避免错案的出现,清廷建立了以“连带责任”与“结果归责”为主要方式的错案追责制度,但该制度在运行中却遭遇困境,地方官员结成利益共同体予以抵制和规避。造成这一困境的原因实际上是基于制度设计与既定目标相悖,面对无法完成的目标和强大的处罚压力,官员不得不作出规避性应对,使制度运作未能实现目标。

为了实现“案无疑窦”、“无枉无纵”,保证案件得到正确的审理,中国传统社会较早形成了以错案追责制度为代表的官员司法责任规范。已有学者对该主题进行了一定的研究,既包括对某一朝代错案责任规范的梳理,①也包括对整个历史发展脉络进行的宏观分析,②还有通过比较研究试图从古代错案追责制度中获得一些借鉴与反思的文章。③

既有研究似乎缺乏对中国古代错案追责制度运行效果的微观考察,进而也就无法对该制度展开深入的探究。本文通过对清代错案追责制度施行方式及运行状况的分析,指出以“连带责任”与“结果归责”为主要方式的错案追责制度在实施过程中效果不佳,产生了官员对其的规避现象。而其之所以在实际运行中产生困境,最主要的原因是制度设计与既定目标相悖,面对无法完成的目标和强大的处罚压力,官员在实践中不得不结成利益共同体来对抗相应制度。

一、清代错案追责的主要方式

清代对于官员错案责任的规范不仅包括《大清律例》中的相关条文,还体现在《吏部处分则例》的详细规定中。正如瞿同祖先生所指出的:“《官司出入人罪》条规定官吏故出入人罪者,即以所出入之罪反坐之,处以杖、徒、流或死刑,失出失入者,减等拟罪。但实际上,寻常失出失入皆按《吏部处分则例》议处(罚俸、降级、革职),向不引用刑律。只有情罪严重的案件,经皇帝降旨交刑部议处时,才引用刑律。”④

的确,除了《大清律例》中“官司出入人罪”、“断罪引律令”、“断罪不当”等条文的规定外,⑤《吏部处分则例》对官员错拟案件的情形作出了规定,其既包括了改造口供、草率定拟导致故意出入人罪的条文,还有失出失入、失错遗漏、秋审错误等处分办法。⑥不论《大清律例》还是《吏部处分则例》,均体现出清代两种主要的追责方式,即“连带责任”与“结果归责”。

(一)清代官员的错案“连带责任”

顾名思义,官员的错案“连带责任”就是指因案件裁判有误,从承审官员到各级审转官员均需承担责任。通过这种方式,清廷希望既保证上级官员积极发挥监督职能,又使得承审官员在上级监督的压力下妥善履行职责,减少错案的出现。

《大清律例》“官司出入人罪”条十分明确地规定了这种连带责任:“并以吏典为首,首领官减吏典一等,佐贰官减首领官一等,长官减佐贰官一等科罪。”⑦这表明承办案件的官员均需承担责任,而其处罚力度则是逐级降低的。

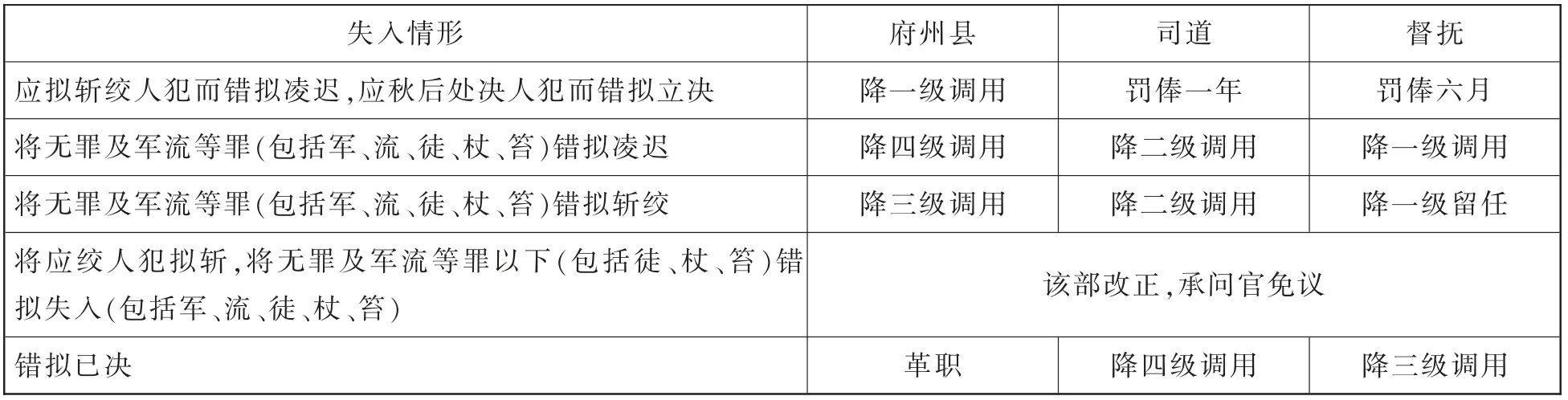

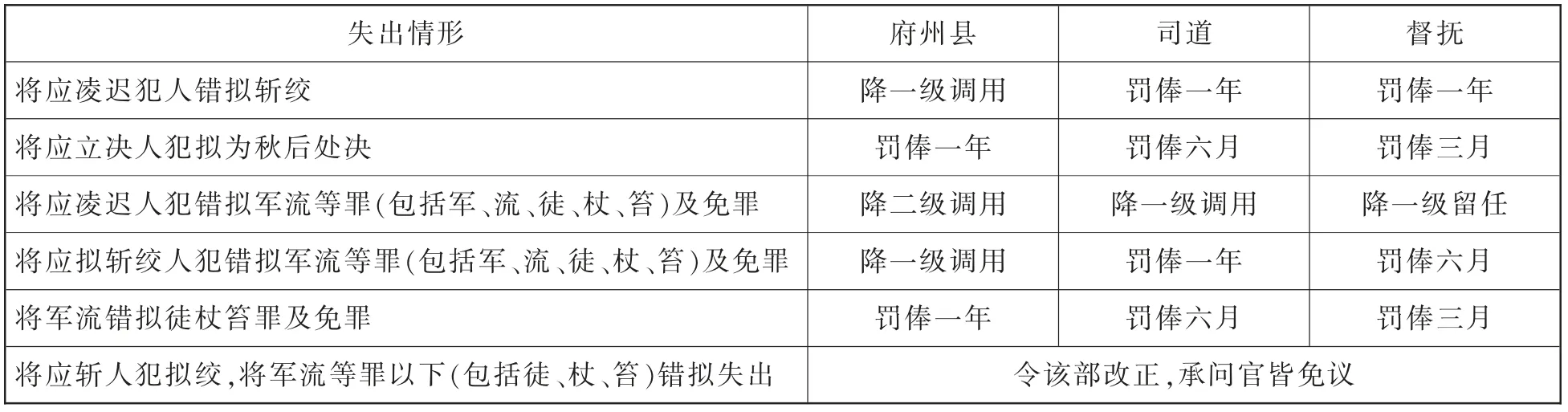

同样地,《吏部处分则例》中的相关规定也体现了连带责任的特点。例如,早在康熙九年(1670),清廷就规定了官员因过失导致案件判决有所出入的处罚标准,其依照府州县、司道、督抚三个层级分别予以处罚。⑧(参见表1、表2)

上述则例规范虽然在其后经历了一系列的修改与完善,但各级官员连带责任的特征并未发生改变。

(二)清代错案追责中的“结果归责”

从清代法律规范的构建来看,尽管存在一些免除或减轻处罚的条文,但其总体上仍呈现出有错案必追责的态势,即只要官员承审或核转的案件最终被认定存在错误,就需要承担相应责任,即笔者所称的“结果追责”。

《大清律例》的相关律文鲜明地体现出了结果归责的特点。“官司出入人罪”条规定,对于故意出入人罪者,其所承担的责任是根据其将罪犯出罪或入罪的程度来决定的,即如果将无罪者判为有罪或有罪者判为无罪,则相关人员须被判处与错判刑罚相同的刑罚;若仅是增加或减轻刑罚,则其根据其增减的程度来折抵刑罚。对于过失造成拟罪出入的官吏,同样是根据上述原则予以处理,只不过是在故意造成错案的处罚结果上予以减等。⑨“断罪引律令”条规定,对于皇帝临时断罪的特旨,不能作为定律来比照使用,若官员混行比照,从而造成罪有出入的,需按照“官司出入人罪”的处罚标准来定罪量刑。⑩其同样是基于造成错案这一结果来作为追责的标准的。

《吏部处分则例》中的错案责任规定也反映出以结果为导向的追责倾向,其同样区分了故意与过失,但不论何种情形,只要造成了拟罪出入的,则例就会将其纳入错案责任的考量范围之中,而其处罚的力度恰恰就是根据其错误的严重程度来决定的。尽管也有一些条文涉及到了官员司法活动中的具体行为,如改造口供、草率定拟等,但清廷并非以其行为本身作为追责的标准,而是将其作为判断官员主观方面的依据,即通过这些行为反推官员主观上存在故意,从而加重处罚,因此这些条文的侧重点仍是在改造口供、草率定拟之后所导致的“故行出入”、“枉坐人罪”等具体后果。

从上述规定可以看出,一般情况下,只要拟罪结果与最终判决结果出现偏差,即从司法结果上看,未能实现情罪相符的最优结果,就形成错案,追责制度便立即启动。而有关故意或过失的主观因素,仅是错案追责开始之后处分程度的考量因素;即便是涉及官员行为的条文,也不过是为了考察其主观过错程度,以便增减相应处分。由此看来,清代错案追责制度具有“结果归责”的特点。

表1 失入错案处罚

表2 失出错案处罚

二、清代官员对错案追责制度的规避

尽管清廷构建了详细且全面的错案追责制度,但相关规范的执行效果并不理想,出现了地方官员规避、对抗错案追责制度的现象。笔者主要以“部驳改正例”的形成与发展为线索,分析“连带责任”与“结果归责”为特征的清代错案追责制度在适用中遭遇的困境。

(一)“连带责任”的崩溃——“部驳改正例”的出现与修正

连带责任之设置初衷是通过增加承审官员所面临的压力来督促其切实履行审判职能,从而防止错案的出现,亦即当承审官员意识到自己的错误将连累上级官员时,会促使其更加谨慎地作出判决。但该制度在实际运行中却并未体现出上述效果,反而促成各级官员基于抵御连带责任之风险而结成利益共同体,来规避错案责任。

这一现象在康熙五十七年(1718)都察院左都御史蔡升元的奏折中得以体现。其指出:“督抚审拟案件,有宜驳正者,如所引律例不符,或前后请词互异,经部院衙门驳回,令其详审,该督抚恐承审各官有失入失出之罪,而伊等亦自涉朦混之愆,遂始终徇庇,不即改正。”根据他的描述,当错案发生需要追究官员责任时,督抚官员会为了避免连带责任之风险而庇护下属官员,不立即对部院驳回案件予以改正。清廷随即认可了蔡升元的奏请,批准了他的立法建议,于是,在《吏部处分则例》之中有了如下规定,即所谓“部驳改正例”:

凡督抚具题事件内,有情罪不协,律例不符之处,部驳再审,该督抚虚心按律例改正具题,将从前承审舛错之处,免其议处。若驳至第三次,督抚不酌量情罪改正,仍执原议具题,部院复核其应改正者,即行改正,将承审各官、该督抚,皆照失出失入例分别议处。这也就是说,一旦督抚对刑部指出的错误之处予以纠正,各级官员可以免受处罚。这一规定基本免除了官员由于过失导致错案时的责任。只有当驳至第三次,督抚对于应该改正之处仍然不予改正的,督抚及其下属官员才予以追责。

从清廷的这一反应可知,这种督抚庇护下属从而对抗错案追责的现象有可能呈现普遍化的趋势,从而引起了清廷的注意。同时,基于原有连带责任的方式遭到规避,反而容易导致错案难以发现和纠正,因此清廷立即通过立法的方式予以弥补,终止了督抚与下属官员之间的连带责任,以便保证督抚可以没有顾忌地及时上报并纠正错案。尽管其后清廷对该例文不断地进行调整,逐渐恢复了对部分官员错案责任的追究,但这种限制连带责任的做法始终得以保留。这显然表明,由于实践中该规范遭到地方官员的抵制与规避,通过“连带责任”来追究官员错案责任的方式宣告崩溃。

(二)“结果归责”追责方式的恢复及其效果

根据上文对“部驳改正例”的描述,在免除督抚责任的同时,清廷也免除了其下属各级官员的失出失入责任。这显然是为了保证中央政府能够得到充分的信息,避免错案被掩盖而难以纠正,于是打破原有规则,在减轻了连带责任的同时,也部分牺牲了原本以“结果归责”为特征的错案追责制度。该规范的出台导致错案追责的目标发生了偏移,从原本为了在地方上减少、消灭错案的初衷转变为便于中央纠正错案。既然目标发生了偏移,原有规范被限制,错案核查的压力基本上移归刑部,则自然也就无法发挥地方上努力减少错案的效果。

清廷也意识到了这一问题,在乾隆三十八年(1773),根据给事中富尔敏的上奏,皇帝认为涉及凌迟斩绞立决的案件关系重大,若按之前的规定,对于过失错拟的州县官与知府不予追究责任,则“揆之情理,原未允协”,不仅难以减少错案的发生,还会导致官员在审理案件时掉以轻心,增加错案出现的风险。

于是,清廷逐渐将错案追责的重心恢复到推动地方官员努力减少错案的目标上来,主要通过限制“部驳改正例”中基层官员错案免责的适用范围,复归以“结果归责”为特征的错案追究模式。

具体而言,根据乾隆三十八年的旨意,对于刑部将错案驳回后予以改正的情形,知县与知府丧失了原有的免责优待,若其将“凌迟斩绞立决重案,拟罪失之过轻”,则须“照例实降”;若“监候以下罪名错误”,则需由督抚“出具考语,送部引见”,听候处分。其后乾隆朝的《吏部处分则例》便出台了细则,对于部驳案件,承审之府州县官员要区分三种情形追究错案责任,即罪名轻重悬殊,罪名出入不甚悬殊,以及情罪基本相同、仅是在斩绞立决与监候之间或徒杖与军流之间有所出入,并分别施以实降一级调用、降一级调用、罚俸一年的处罚。虽然其并不适用失出失入例予以处分,但这表明清廷已经极大地限制了官员错案免责的“特权”,转而开始注重对造成错案的官员的追责,特别是针对知府、知县。与此同时,乾隆四十五年(1780)核准的条例对上司改拟的情形也相应进行了调整,按照新的规定,州县官员即便依照上级意见对案件及时予以改正,也需承担错案责任,而处罚的标准则是按照经过修订后的部驳改正例。这同样表明,清廷已经把追责的标准着重于错案发生,恢复了有错案即有责任的特点。

嘉庆年间,部驳改正例经历了重大修改,并于嘉庆九年(1804)修入则例:

凡督抚具题事件,内有案情不确、律例不符之处,部驳再审,该督抚转饬复审各官,遵驳改正具题。除审转之督抚司道免其议处外,承审及审转各官,原审律例不符者,照失出失入例减等议处;原审官未经审出实情,如罪有出入者,仍照失出失入例减等议处;罪无出入者,照不能审出例减等议处。例应革职者,减为革职留任;例应降级调用者,减为照所降之级留任;例应降级留任者,减为罚俸一年;例应罚俸一年者,减为罚俸六月;例应罚俸六月者,减为罚俸三月。如系刑部径行按律改正具题者,照失出失入本例议处,毋庸减等。

这表明免责适用的情形又进一步缩小,对于部驳案件,只要由于拟罪出入而被刑部驳回,府州县官员都必须在失出失入例规定的处分上减等议处;若刑部直接改拟,则承审官员直接照失出失入例议处。错案免责范围的不断缩小体现出了错案追责的结果归责特征,即免责情形的减少使得错案与官员责任之间的关联性逐渐加强,对于一般情形下的错案,均需有相关官员承担责任而无法免责,从而形成了以初拟错案为标准的归责模式。

那么,在恢复了以“结果追责”为核心的错案追责制度后,其施行情况又如何呢?事实上,其遭遇了同样的困境,存在督抚庇护下属官员,规避错案追责的现象。

例如,嘉庆二年(1797)的一起案件中,督抚将“例得免议”作为借口,试图为其下属官员开脱责任。此案为强盗案件,初审官员未审出真正盗首,而将尚未捕获之从犯误作主犯审拟定案,按照则例规定应当依照不能审出实情例降一级调用。但巡抚在题本中声称,由于该官员未来得及复审就已离任,该案是经继任官员审出实情,且“尚未招解,例得免议”,故此应免除承审官员的错案责任。吏部查核之后指出,则例中并没有该免责条款,该官员仍应依照规定受到处分。由此可见,为了使承审官员免于错案追责,督抚不惜谎称“例得免议”,从而试图阻挠错案责任的执行。

又如乾隆六十年(1795)的一件题本中,两江总督苏凌阿由于包庇下属错案责任,试图使藩司道府各级官员免受处分,而被依照意存回护降二级调用例予以处分。此事起因是有两起案件承审错误,拟罪有所出入,因而需要追究相关官员的责任。理论上,由于该案由总督与藩司道府各级官员会同审理,故而参与审理的官员均需承担相应的错案责任,但苏凌阿却在奏折中声称该错案是因其改拟错误所导致,并未由下属各级官员成招。根据《吏部处分则例》的规定,若原拟本无错误,而是由该上司更改失当,则只需将该上司亦照部驳改正例议处,原审官免于议处。因此,该总督隐瞒审理实情的做法无疑是为了庇护下属,希图为各级官员宽免处分。皇帝发现后认为其“见好属员,沽名邀誉,实大不是”,于是下旨要求交部严加议处。

然而,上述这种官员对错案责任的规避真的仅仅是为了博取名声吗?究竟是什么原因导致了以“连带责任”与“结果归责”为特征的错案追责制度在实践中施行效果不佳,无法实现减少错案的目的,反而遭到官员的规避与抵制呢?

三、制度设计与既定目标的错位

实际上,这种地方政府通过作假、变通、包庇等行为来规避责任、应付共同上级的做法具有一定的普遍性,并非中国传统社会所独有。有学者从组织社会学的角度对该现象进行了深入的分析,将其称为“共谋行为”,即“基层政府与它的直接上级政府相互配合,采取各种策略应对来自更上级政府的政策法令和检查监督。”

学者在分析这种“共谋行为”时指出:“由于某些激励机制的设计与实际组织运行逻辑不符,导致了相互间不兼容甚至冲突;而这些矛盾冲突造就了与中央政策相悖的利益共同体,为基层政府间共谋行为提供了利益基础。”与此同时,正是基于激励机制与实际运行中的偏差,官员往往面临无法完成的目标和巨大的惩罚压力,这促使其只能通过共谋行为来予以应对。而当激励(惩罚)强度加大,则意味着问题暴露后官员将面临更加严厉的处罚,这无疑会进一步增强了其通过共谋行为来规避风险的冲动。换言之,“在激励与组织目标不一致的情况下,正式激励机制力度越大,目标替代的现象越严重,共谋行为的驱动力便越强”。换言之,如果制度设计的激励作用与既定目标偏离或相悖,则官员不管如何努力都无法实现既定目标,那么仍然坚持适用这一制度或增加激励强度只能促使官员寻求作假、变通、包庇等行为来规避这一制度,即产生“共谋行为”。

反观清代错案追责制度,“共谋行为”则特指在面对错案追责时的地方各级官员结成利益共同体,通过各种方式来规避风险、逃避责任的现象。那么,该制度在实施中体现出的这种“共谋行为”是否也是基于制度设计与既定目标的错位所造成的呢?

如前文所述,清代错案追责的两种主要方式为“连带责任”与“结果归责”,而其均体现出对错案“零容忍”的态度。诚然,这种错案追责制度会对司法官员产生威慑的效果,但当官员在既有制度的激励下妥善履行职责、认真审理案件后,是否就能保证错案不再出现了呢?显然,清廷在错案的发生与官员的渎职之间构建起了单一的因果关系,认为冤假错案之所以不断出现,是由于承审官员未认真履行职责造成的,因此,只要加强对相关官员的追责力度,施行严厉的错案追责制度,就能够起到惩罚和预防的作用,从而避免错案的出现。

而实际上,错案的形成是由多种原因所导致的,承审官员的行为仅仅是错案发生的充分但非必要条件。若仅仅依靠上述错案追责制度而寻求错案的消失,则不论官员如何努力,不管制度多么严厉与完善,都无法实现这一目标。

具体而言,错案的产生可能与案件本身的复杂性、外界环境的影响、制度本身的局限性等一系列因素有关。

首先,案件本身的复杂性与官员认识能力的有限性决定了彻底根除冤假错案是不可能的,即便审判官员并没有任何主观上造成错案的故意。试举一例,嘉庆年间,叶华卿因欠租不交,经县官断令退佃,但其仍霸占田地,不肯退佃,反而在公共地内搭盖草屋住守。叶成礼、叶和正等人欲乘稻成熟之时前往割稻抵租,但叶华卿已提前割取。叶成礼气忿,放火烧毁草屋。此时,叶华卿之孙恰巧因病身亡,故其起意借尸诬告,以叶成礼烧屋、叶和正掷石致毙其孙为由控告。该县知县初审时,叶和正自然不会承认掷石杀人这一诬告之情,而叶成礼也拒不承认其烧屋之事。有趣的是,叶华卿此时因害怕承担诬告之罪,就托词其孙之死系其妻怀抱失跌所致,甚至连烧屋之真实案情也谎称房屋系失火延烧。此案经知县通报,由府提审查找转详上级官员。而此时,叶华卿又突然翻供,坚称确有烧屋杀人之情,巡抚便委派杭州府知府等官员重新审理。此时叶成礼承认其烧屋属实,而叶华卿乘机诬告叶和正掷石殴毙其孙。叶和正不能分辩,畏刑妄认。于是,该案就以烧屋杀人予以定拟,后审转至臬司、巡抚,其均未发现其中有疑,仍照烧屋杀人定拟招解。与此同时,由于原审案件错误,提请将原审知县革职参奏。该案就此予以定案,并得到皇帝谕旨,将原审官员分别革职解任审拟。此刑事案件至此告一段落,而由于此案所争山地的情形尚未勘查清楚,故清廷又委官查核山地状况,以期将民事争端一并解决。就在此时,该案可谓峰回路转,在审核山地归属时,叶和正对杀人之案予以翻供,而叶和正之父又赴道员处呼冤。最终,官员审出实情,实系上级官员审拟错误,案件最终真相大白,而各级官员也由于该错案而受到了降级、罚俸等相应处分。

该案由县初审,未审出放火之实情,后经府审出放火之犯,却又误将该犯定为杀人凶手,经过臬司、巡抚、刑部层层审核,仍然未能发现错误、审出案件真相,直到案件审理接近尾声,犯人翻供、亲属呼冤,经过复审才将案件审明。由此可知,即便在清代严格的错案追责制度之下,由于官员的认识能力的限制及案情的复杂性,司法审判也不能保证绝无冤假错案。

其次,官员有可能是基于外界的影响,特别是在上级官员的干涉下对判决作出修改。以乾隆四十八年(1783)的一起案件为例。该案基本案情为强盗行劫,殴伤事主身死,而其中人犯余时臣存在引线指路的犯罪情节。云南巡抚将该犯定拟斩立决,刑部第一次审核时,认定其拟罪错误,指出应照“强盗”律的规定,即“凡强盗已行而不得财者,皆杖一百、流三千里”,并“照名例改遣罪”。该案驳回后,承审官员依照刑部的意见进行改拟,将该犯定拟遣罪,再提交刑部审核。但此时刑部又突然改变了意见,认定应依照“强盗引线”例的规定,将该犯与盗首一同问拟斩监候。由于案件拟断失出,将应拟斩监候之犯定拟遣罪,故而刑部要求追究承审各官的错案责任。云南巡抚显然对于刑部的做法十分不满,其指出:“其间边轻边重,乃系部中随时权衡援例改拟,并非部驳应拟斩候,委审各员错拟遣罪,应请毋庸开送。”但吏部仍坚持追究错案责任:“此案盗犯余时臣既经刑部按例改拟斩候,委审各员错拟遣罪,失出罪名即有应得处分,未便以部中随时权衡援例改拟邀请免议,应仍移咨该抚,即将应议职名查明,送部查议。”最终,该案承审知县、知府还是依照部驳改正例中,原拟军流部驳改为斩候的规定,受到降一级调用的处分。

此案中,所谓的错案实际上是由于刑部意见改变所造成的,而此时若追究承审官员的错案责任恐怕不仅难以实现杜绝错案的目的,反而容易促使地方官员结成利益共同体来规避此种风险。

最后,错案的产生还有可能是现有制度本身的局限性所引发或推动的。此时若将责任完全归结于承办案件的官员,实际上是“国家(制度)通过转嫁危机来规避国家(制度)错误造成的后果……是将国家(制度)应承担的责任转移到法官个人身上”。其既不能实现惩罚的目的,更掩盖了制度本身的问题。

如乾隆四十一年(1776)吏科题本中提及的一起诬告致死案件,原审知县因犯人年逾八十,声请将其减为流刑并收赎。该案先由刑部驳改绞罪,后奉皇帝恩旨将该犯免死收赎。尽管最终该犯仍予以收赎,但承审官员却因为未完全依照律文定拟而被认定为错拟失出。巡抚在上报时声明该承审官员与一般的失出不同,可否免议,而吏部却坚称该案审拟生死出入攸关,未便邀免责任。该案原审的判决结果其实符合了情罪相符的原则,但官员还是由于未严格依律定拟而被追责,因此,为了避免错案责任,最为稳妥的办法似乎是完全依照律例规定予以定拟。然而,事实远非想象中那么简单。在另一起因诬告而致死的案件中,原审依照律文规定将罪犯定拟绞监候,但刑部此时又指出该案虽起衅于诬告,但被害人实际是由于官员滥刑差押导致其自缢身亡,并非是因被诬难明而自杀,因而该犯“与诬告致死平人有间”,最终将其减为流刑。巡抚反复提及“承审之员只有诬告致死之正条,并无减等拟流之定例,是以按律问拟绞候”,换言之,既然官员是按律定拟,即便与刑部有所出入,也与一般的失出情形不同,因而提请免议。遗憾的是,吏部并没有考虑这一因素,仍然依例追究错案责任。

从上述题本可以看出,不论是拘泥于律例规范,还是超越律文规定追求情罪相符,官员都有可能在疑难案件中面临被追责的可能,尽管官员已经尽力保证对案件审慎的判决。显然,造成这一困境的原因并非官员本身未切实履行职责,而是基于法律规范本身的局限性、滞后性,而清廷一方面追求情罪相符的判决,另一方面又要求官员恪守《大清律例》为裁判标准,官员不得不面临两难选择:或是依律裁决而丧失个案的情罪相符,或是超越条文的束缚寻求最适当的量刑。然而,如果官员不论在哪种情形下都可能面临被追责的命运,那么其最终也许只能通过结成利益共同体来规避、抵制这种风险了。

综上,清代以“结果归责”、“连带责任”为主要方式的错案追责制度主要发挥了督促官员谨慎勤勉审理案件的作用,但其既定目标则是彻底避免错案的出现,由于错案可能基于多种原因而产生,故而这一目标在现实状态下是无法实现的。因此,清廷在处理错案问题时,将其原因单一化和简单化,制度设计的原理存在明显缺陷,与既定目标之间发生了偏离与不协,不论错案追责制度如何完善与强化,不管官员多么努力与勤勉,都无法实现消除错案的既有目标,因此,相关激励机制越强化,即错案追责规定越严苛、力度越强,其产生的反作用也就越大,官员选择规避的可能性也就越高。面对无法完成的目标与日趋严厉的处罚,官员不得不结成利益共同体,对错案追责制度予以抵制、规避。

结 语

为了实现杜绝错案的目标,清廷不断地完善错案追责制度,试图通过“连带责任”与“结果归责”两种方式来避免错案的出现。但实际运行中,其实施效果并不理想,反而出现了官员共同规避、抵制的现象。究其根源,清廷在制度设计时,未能充分区别导致错案的各种情况,对既定目标的可实现性过于乐观,从而制度所能实现的效果无法保证目标的实现,两者出现了偏移与背离,因此才促使官员在面对无法实现的目标与日趋严苛的处罚压力下,转而选择规避与抵制。

当下,在司法改革的关键时期,如何最大程度地减少错案并规范司法官员的行为无疑成为重中之重。以法官错案责任制度为例,我国自1990年于河北秦皇岛市海港区法院率先确立错案责任追究制度以来,便逐渐对其予以进一步的推行,并着力加强配套制度的完善。1992年,河北省开始将该制度在全省推行,随后最高人民法院也将错案责任追究制度在全国予以推广,并制定了相关的试行办法。与此同时,学界对错案追责制度也展开了讨论:一些学者坚持建立和维护错案责任追究制度;另一些学者则更为重视错案责任制度存在的问题,并提出相应的完善措施;更有许多学者则旗帜鲜明地对错案责任追究制提出了批评。而随着2013年《关于切实防止冤假错案的规定》以及2015年《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》等规范的发布,我国对于错案责任制度的构建进入了一个新的阶段。笔者认为,在完善法官责任制度的过程中,如何充分考量机制运作内在的因果关系,设立明确且妥当的目标,怎样保证制度构建与既定目标保持一致,避免两者相悖产生的不利影响,都是值得进一步思考的问题。而中国传统社会中已有的经验教训恰恰能够为如今的改革路径提供有益的参考。

注释:

①季怀银:《宋代法官责任制度初探》,《中州学刊》1993年第1期,第111~116页;明廷强、张玉珍:《试析唐律的“官司出入人罪”》,《齐鲁学刊》2003年第3期,第81~84页;李凤鸣:《清代州县官吏的司法责任》,复旦大学出版社2007年版;李燕:《清代审判纠错机制研究》,中国政法大学博士论文(2008年);田也异:《宋代法官错案追究制的再审视——兼评我国现行错案追究制》,《研究生法学》2014年第2期,第54~64页。

②王广彬:《中国古代司法官责任制度研究》,《政法论坛(中国政法大学学报)》1998年第5期,第114~121页;巩富文:《中国古代法官责任制度研究》,西北大学出版社2002年版;张勇:《中国古代司法官责任制度及其法文化分析》,中国政法大学博士论文(2002年);李麟:《中国古代司法官责任制度探析》,《兰州大学学报(社会科学版)》2003年11月第6期,第100~105页。

③周永坤:《“出入人罪”的司法导向意义——基于汉、唐、宋、明四代的比较研究》,《法律科学》(西北政法大学学报)2015年第3期,第3~10页;范依畴:《冤狱追责虚化势必纵容错案复发——今日呼格案与昔日杨乃武案比较与反省》,《法学》2016年第9期,第3~15页。

④瞿同祖:《清律的继承与变化》,载氏著《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社2004年版,第431页。

⑤《大清律例》,田涛、郑秦点校,法律出版社1999年版,第579~588、595~596、601~602页。