“纯美”的追求

——从《美育》杂志看李金发美育思想

丁英英,王宏超

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

一、李金发美育思想的来源及其特点

“五四”新文化运动以后,新思想传播得越来越快,20世纪二三十年代,民国期刊发展到一个高峰[注]这就是人们所称之为的“杂志年”。参见刘晨:《民国时期艺术教育期刊与艺术教育发展》,北京:团结出版社,2010年,第23页。。在蔡元培“美育”的提倡下,各种艺术刊物在这一时期出现了井喷式的发展,《美育》杂志就是其中之一。《美育》杂志1928年1月由李金发创办于上海,至1937年1月终刊,共4期[注]第一份专业性美育刊物是1920年4月由中华美育会主办的《美育》杂志。,是近现代中国第二份专业性美育刊物[注]前三期由商务印书馆出版,分别为:1927年1月、1927年12月、1928年10月。后由于时局的变化,第4期迟至1937年1月才在广州东明印务局出版。其实在第3期出版后还有一期,但当时因为李金发和商务印书馆的合作出了一些问题,于是把本来应该发在第4期的文章刊发于《世界杂志》1931年第1卷第1-4期中。。《美育》杂志是以李金发为“主干”的同人刊物[注]《美育》杂志第2期《本报同人合影》下列有五位“同人”:金发、屐妲、野牛、肩阔、法无。所谓“合影”,其实是李金发和夫人屐妲各一单张,野牛、肩阔、法无合一张,而三人合照中的肩阔即是李金发。所以“同人”实为四人,其中野牛即与李金发同留法德的同乡黄士奇,法无即叶法无。虽是同人刊物,但是基本由李金发一人编辑,所以《美育》杂志具有极强的个人色彩。见陈厚诚:《死神唇边的笑:李金发传》,天津:百花文艺出版社,2008年,123页。(图1),杂志内容丰富,图文并茂,印制精美,在当时的艺术刊物中确属罕见,令人耳目一新。《美育》杂志侧重于艺术鉴赏,对欧美艺术、现代文艺思潮和西方生活方式的介绍都比较丰富。

图1 本报同人合影(《美育》杂志第2期)

李金发在《美育》杂志上署名的文章共有32篇,其中25篇论文、7篇译文,有关艺术教育理论的文章共有6篇[注]分别为:第1期的《神话与艺术》、第2期的《记以美育代宗教的思想家》《吾国艺术教育》、第3期的《科学与美》《艺术之本原与其命运》《艺术在道德上之功用》。《世界杂志》上李金发还发表一篇《自然美与美术美》。。在这些文章中李金发详细表达了自己对艺术的本质、艺术的功用、艺术美的典范、艺术与民主和科学的关系等的看法。

(一)李金发美育思想的来源

李金发对艺术的观点来源于对生命自由的向往。李金发在第1期中谈到了对希腊文明的向往:“我们所崇拜是希腊文明,或即称之为Neo Heldenisme。我们厌弃现世社会、经济、政治的纠纷,要把生活简单化,人类重复与自然接近。在爱伦比亚山上,赤足科头,轻歌慢舞,或疏林斜晖中,一阕harpe,看群鸦绕树啊,这是什么生涯啊!什么理想呀!同时我们崇尚享乐的人生,就是带奥奈萨斯(Dionysos)的创造冲动的人生,在此乌烟瘴气中,过我们的艺术生命。”[1]李金发深受法国社会派美学家居友“生命美学”的影响,生命自然有发育之能力,一切艺术、宗教等都要以生命为中心。一切艺术都是在满足生命本性,而生命本性是道德之源,所以艺术和道德,美和善是合二为一的,所以李金发认同居友的“美善统一”说。艺术是在已知世界上建立新的世界,美是建立在社会的情感之中,艺术的最高目的是唤起具有社会的美的情绪。李金发和居友一样在科学和民主大行其道的年代,对艺术的未来抱着乐观的态度,科学是为生命,艺术是为生命,科学精神可以拥护着艺术的未来,科学精神与艺术的调和改造着艺术的未来。

李金发在《美育》杂志中不仅翻译了居友的一些文章,如《艺术与诗的将来》,并且在撰写《艺术在道德上之功用》等文章上,多次引用居友的观点。但是他绝不是简单的认同,他所引论的往往是部分赞成、部分修改[2]125。李金发的艺术教育理论很难说是属于那一派别的,但我们可以从他发表在《美育》杂志上的文章中窥见某些基本观点,探究其来源。

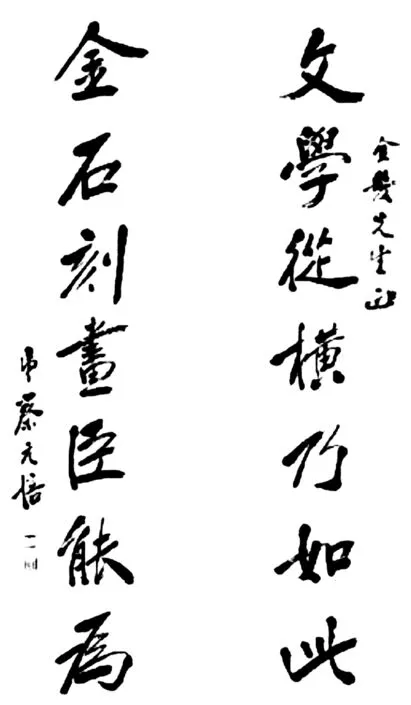

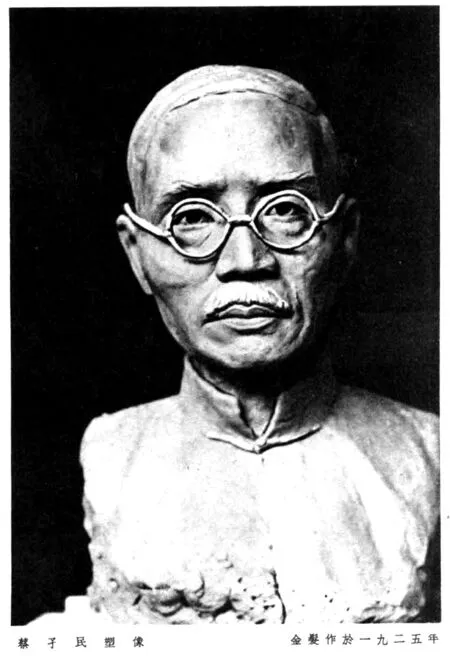

李金发的美育理论还受到蔡元培的影响(图2)。李金发是1926年在上海沧洲饭店才第一次见到蔡元培,“以后恐怕是他喜欢美术家的缘故,我们时常往来,他为我题过‘意大利艺术概要’、‘雕刻家米西盎则多’两本书题,我们因为申报赵君豪的要求,(赵是他介绍去申报的,蔡先生说过。)为他塑了一胸像(图3),内铅外铜,但是自己觉得塑来不好”。[3]244李金发与蔡元培关系密切,“不久他在南京为教育行政委员会委员,当我于十六年回到南京的时候,他正发表为大学院院长,见面后,他毫不迟疑的叫我做秘书”[3]244,并且在大学院任职期间,李金发建议蔡元培将在北京艺术专门学校当校长的林风眠请来大学院共商大计。蔡元培采纳李金发的建议,并请他以蔡元培的名义写信邀请林风眠入南京。1927年11月27日,蔡元培在上海马斯南路98号主持召开大学院艺术委员会第一次会议,出席者有蔡元培、林风眠、王代之、李金发、萧友梅等9人。会中决议:举办全国美术展览会,筹设国立艺术大学。[2]108

图2 蔡元培题赠(《美育》杂志第2期)

图3 蔡孑民塑像(《美育》杂志第3期)

在实际的艺术教育过程中,李金发深受蔡元培关于美育主张的影响,如艺术教育要以学校为中心,倡导以美育代宗教来填补民众精神世界等。李金发对蔡元培评价很高,“蔡孑民先生是国内学者中最了解艺术的人,他的以美育代宗教的言论,已在北大做校长时代,风动全国”[4]。过去人的思想和情感世界均附丽于宗教,后来随着科学的进步、民主的倡导,人的知识、意志都脱离了宗教,所以蔡元培认为与宗教关系最密切的情感也应该独立出来,而解决办法就是用艺术来陶养情感,李金发创办《美育》的目的就是“陶养情感”“快慰身心”,这与蔡元培的“陶养吾人之感情”是完全一致的。李金发创办的《美育》杂志正是蔡元培美育理论的一种探索和实践。[2]121

(二)李金发美育思想的特点

李金发创办的《美育》杂志被称为追求“纯美”的杂志[5]184,是“五四”潮流中的“散兵游勇”。五四时期出版的艺术杂志大多将响应新文化的号召作为自己的责任,提出改造人生、改造社会的目标。而李金发提出:“中国社会美育还极幼稚,故暂主张不纯粹登载美术的作品,而杂以新颖的影片及小说等,以引起读者之趣味。……将来定能进化到纯为研究美术之刊物,并将努力由季刊而改为月刊,这是敢自信必能实现的。”[注]见蓝帝:《等于零的话》,载《美育》,1928年第2期。蓝帝即李金发。李金发将《美育》杂志的目标定位研究“纯美”的刊物,使人们“在此乌烟瘴气中,过我们的艺术的生命”[1],“可以说,这种对‘纯美’的执着追求,就是《美育》的‘灵魂’所在”[5]185。《美育》杂志创刊号的开篇之作《烈火:生命的燃烧》中提到:“可见艺术是不顾虑道德,也与社会不是共同的世界。艺术上唯一的目的,就是创造美;艺术家唯一工作,就是忠实表现自己的世界。所以他的美的世界,是创造在艺术上,不是建设在社会上。”[6]所以艺术家是自由的,艺术也是自由的。艺术本身对于美的创造至关重要,艺术教育是目的而不仅仅是手段,李金发希望通过艺术的鉴赏、艺术的创造而使人们感受到美的存在。同时李金发认同艺术和人生、社会的密切关系。在《美育》第2期《吾国艺术教育》中李金发提到“对于民众要尽力鼓吹艺术教育,使他们于生计疲乏之余,得到精神的慰藉”[7]。他期望美育可以起到类似宗教的作用,来填补精神世界,“艺术底有益于人生,这是不消说的了”[8]。在艺术和社会的关系中,李金发提到“教育是成了文化兴衰的关键”,“现在中国的艺术教育,可以学校为中心,但以我的观察所得,实是一个失望的现象,和文艺前途的危机”。[7]因为艺术教育的缺乏,“民众更毫无美的陶冶,野蛮无文而至于道德丧乱者多,衣服褴褛,连Pittoresque性都没有。民众之有无道德与审美性,是与一个民族文化与俱来的,吾以是更对文化抱悲观”[7]。他认为,美和社会是有很大关联的,因为中国美育的缺乏导致社会上丑的事物的居多。只有进行真正的革命才可以变革社会丑恶的现象,真正的革命是艺术的革命,因为艺术的革命是关于内心的革命,因此“真实的艺术家,通通都是为着人类心情上的革命而努力的”[8]。所以艺术家应该不仅要拿艺术安慰民众,更要以艺术教育来培养国民的审美能力。

二、美育的内涵

(一)美育的根源

李金发将美育界定为艺术教育,借助艺术以其作用于情感的特质而进行美感教育活动。艺术起源于对现实的不满足,并对良好生活的需要,即起源于对美的主观需求。李金发在《艺术之本原与其命运》中谈到“吾人不能说艺术是产生于舒适中,继续而完成之,宁可说它是产生于痛苦与希望中”,“艺术产生于人类不耐烦于现实,代替以感情所创的外表之时”。[9]艺术是在现实条件下理想对现实的反抗,正因为此,艺术才被需要,而艺术的主旨正是“良好生活之爱的灵魂之担忧的不足”[9]。艺术起源于需要,但是并不是所有需要都可以产生美,李金发引用居友的一句话:“这个需要,成为自知的,明智的,而为一个意欲,就是:试着看这个意欲,能成为美的冲动之泉源与否?”[9]这个意欲就是一种感情,艺术的关键就在于这种感情是否可以产生行动并创造出艺术,产生美。

但是行动的意欲本身并不是美,“凡是美的,不是意欲的本身,乃是肉的谐和,及兴感的意象之合乐”[9]。“谐和”在李金发的艺术教育中占着非常重要的位置。感觉与感情的谐和是创造艺术的关键。李金发并没有否认感觉产生美的可能性,“感觉”有时候也会产生美,但是“感觉”与“感情”的美是不能分开的,美是感觉与感情的互相渗透,感觉与感情之有美,需要两者相综合,“第一瞬间感觉,受一个强或弱刺激,第二瞬间他就是快活或痛苦了”[9]。感情的美不在于道德,而在于所觉察到的意象本身的丰富谐和。李金发提到居友有一次在山间走了很久,精疲力竭之时喝到牧人给他在河道山间流水中储藏的冰冷的牛奶,因此感到“像牧人的合奏之乐”[9],这是感觉的扩张。就是感官所产生的第三个瞬间,感觉引起感情与思想之联合或启示,侵入良知,在此时只有舒适与不舒适的感觉成为美或不美的了,这是感觉、思想、感情的谐和。

真正的艺术是含有道德的意义并有感情的真实,创造出超越自己的艺术。“美的感情之最后的形体,是自在美的感情也”[9]。何为自在?“在开化的人而论,没有一个感觉不是想伸展到良知的全部,从联合与启示中,记起一群感情或思想上去,他因之成为自在的象征。”[9]在良知的引导下,感觉与思想联合,世界因此活动起来,深入人道之中。感情和感觉,混合着道德观念,慢慢成为美学的,这样快乐就是美,一切舒适的动作都是艺术的,每一个美的动作都会深入道德生活的深处去。“这样艺术是永远存在,我们则因良知的扩大,而不断地领受到生命的谐调,及各人的快乐,亦将为美的(beauté)神圣性矣。”[9]

李金发从近代心理学出发来探究艺术教育的必然性,艺术发源于主观情感的需求,并以其独特的语言表达对“和谐”的追求和对感情真实表达的需要,同时肯定道德对美的影响,真正的艺术教育是包含道德的自主的艺术。艺术的本质是精神的表张,作为艺术教育的美育正因为艺术的特性,所以起着陶养情感,纯洁人格,提升人的精神境界的作用。

(二)美育有无功用?

美育是借助艺术和其他审美活动而进行的美感教育活动,所以美育就体现着一般艺术的性质和特点。李金发反对“艺术游戏说”,他认为将艺术完全非功利化会使得人们将艺术看作儿戏,将艺术看作虚假的泡沫,“如果艺术是一游戏,那美(beauté)不是仅主观幻想吗?”[9]这里李金发引用了居友“美善统一”的观点,“美的娇艳,是了解全人类的”[9]。但李金发认为美善不总是一处,“我们不否认美会有时与善碰见在一处,但总不免遇到善的没有美,或两者互相反抗”[9],并举例说从前法国学者Yago报复其堂姊妹的事实,虽然有精致的心理学家在罪犯中发现什么自成道德,但还是不能称为美的。

艺术可以用来代替宗教。因为艺术作用于情感的特质,李金发多次提到艺术可以“快慰身心”与“陶冶性情”[7]。同时李金发在蔡元培“美育代宗教”的提倡下,也寄希望于美育起到宗教的作用。李金发在《艺术在道德上之功用》中详细阐述了历代西方哲学家关于艺术与道德关系的评论,最后总结提出:“因为艺术总之是普通的科学,亦是最易使民众了解的形式,可用它去填代古代宗教,去普遍其时代的假科学,那末,它至少有多少dogme的意义。”[10]李金发是认可用艺术来代替宗教的,期望通过培养审美来填补国民的精神世界。同时李金发也认识到以美育代宗教实施的艰难:“这个杂志,吾绝不敢希望在吾国文化上,有什么影响,亦不敢望美育将来会代替宗教。但若读者读了,能觉到人生尚到处是美,尚有一息可以留恋,而来同我们共同研究,则是欣幸的。”[1]

李金发关于美育功用的看法正是美育超脱性和普遍性特征的体现,但是与“五四”潮流中心的美育思想家对美育持有的较强功利色彩不同,李金发将美育不只是看作手段,更重要的是目的,将提高人的欣赏美的能力看作美育最基本的性质,由艺术出发又归于艺术。

三、历史发展中的美育

(一)美的典范是以希腊艺术为代表的欧洲艺术

李金发推崇以希腊艺术为代表的欧洲艺术,在《美育》杂志中翻译了大量西方的艺术理论文章,在《中国宝贝》中以无限深情赞美西方的音乐、绘画和舞蹈,在《艺术之本原与命运》中对西方美学家居友的思想做了长篇述评,在《艺术在道德上之功用》中论述了从柏拉图到康德等人的艺术功利观的发展,等等。同时《美育》杂志因刊载大量图片成为特色,其中西方人物图、西方国家的风景图和一些雕刻图片占大部分。《美育》杂志第1期中,共有87张图片,76张是对西方建筑、雕塑、艺术家的介绍,涉及中国的画作仅11张,其中绝大多数是中国瓷器和山水画。李金发提到:“我们所崇拜是希腊文明,或即称之为Neo Heldenisme。”[1]他欣赏西方艺术,认为西方艺术是审美的艺术、自主的艺术。

另一方面李金发有些贬低中国传统艺术,期望通过美育来改变中国的审美习惯和生活方式,完成整个社会的改造。“本刊的材料,自知是太侧重于欧美,但实系因中国艺术太无精彩,丑的事物居多,深望以后读者能多找出些美的分子来。”[1]李金发在《中国宝贝》开头就说:“我选了这个‘中国宝贝’(Chinoiseries)的题目,来做一篇小文,实是出于内的冲动,并不欲故扬家丑。因为回国一年余来,都在这个社会中鬼混推移;虽然没有被消溶剥食,但可幸得到了一些经验和教训,就是要在中国社会生存所必需的教训。当回国之初,做起事来,总是东碰西撞,发生或结果都是出人意料之外;其原因当然是我所持的西洋生活态度,不适于这个社会啊!……但是我现在谈起‘中国宝贝’来,真是如吴先生所说一部二十四史,从何说起。……我这个艺术界小子,实犯不着同他们有权有势的人开衅,只好把我所能见到的文艺界及丑恶的生活,谈谈就算了。”李金发也具体地对中国的艺术进行了评价,如在对中国戏剧的讨论中说“中国古戏应该淘汰(服饰之都丽可观除外),是无疑义”,因为“这是瞎闹的,非陈死人不愿听的,亦不会在真、善、美上发生价值的”。最后提出中国生活中无美的结论,“世界上著名之肮脏无文的是中国人。一方面固然是他们生活艰难,无暇兼顾;但一方面是一种劣根性,及恶教育使之然。他们的居住,安适过么?他们的衣裳,好看过么?常常见欧美很穷苦的人,他们的生活是有甜愉与美丽。中国人则常富有巨万,亦蓬头垢面,奄奄一息。常常在中国最高级之社交与生活中,亦可发现可怕的丑恶,虽西洋最平庸之人,亦不会做到。这是因为民族太少审美性的缘故。这个社会若不‘美育’之,是罕有文明可言的。”[11]

这里可以看出李金发对艺术判断的一个标准是基于在真善美上产生的价值。“但何以西洋人承了希腊文化,更日进千里,而中国则同样跑了四千余年历史,而至今仍是用凡上尺去做乐谱。……中西文化有同样的发源,结果何以如此其悬殊,就是一个有教育、一个无教育的缘故”[7],从中我们可以看出李金发通过对希腊艺术的推崇和中国艺术的贬低目的是为了表达艺术教育的重要性,审美能力对于社会的重要性。

(二)艺术教育与科学教育的对立

在科学教育的背景下,艺术教育该如何发展?李金发在《吾国艺术教育》中首先提出了西方现在的文化思潮是科学教育与艺术教育:“现代欧美各国家文化之成分,可概言之为科学与艺术之文化。其成功的根原,是由社会上之科学教育与艺术教育。这两个趋势,就在原始人类,亦已有之,现在犹在野蛮时期之民族亦如之。简言之,科学教育之原因于要解决生活,战胜环境;艺术教育原因于官能的需要,而创造出一些动作来,去快慰身心,而至于陶冶性情。”[7]

但是在科学理性下艺术会如何发展?美是否会因为科学的固定规则而消失呢?就像希腊的形体艺术随着希腊人体美的消失而断裂呢?艺术是否会因为未来不能供给他们养料而消失呢?李金发首先肯定了科学理性会影响“诗意想象”的存在,而艺术正需要诗意想象才可能发展,“诗意的想象,似乎需要一些迷信于其中,如此它不宜于用冷酷的理想去解释其现象”,而“科学之光多少是凶暴生硬,它分解那明显的东西,及活动的谐调,它只用奥昧的公式去解说原素之关系。科学一兴,诗再也不会开花了”。[9]对此李金发与居友保持一种相同的乐观态度,无论如何“诗”有理由在科学之旁存在。首先,艺术是涉及人的无限,包含人的精神、肉体、感觉、感情等,能满足人的全部,而这是科学所不能代替的:“诗与科学一样同为世界的翻译,但是科学的翻译,断不能及诗的翻译之给我们以事物亲切之意义,因为科学,只注到有限的智能,不能达人的全部,此诗所以不会死亡也。”[9]其次,艺术没有产生科学可以代替的法则,“假如艺术有一个固定的观念,我们可以用一定的方法去实现它,那是可以起而代之的,可是艺术只有它自己相授受的观念,它面前是没有的,它自己创造出来的”[9]。艺术满足的是人的精神本能,这是不能以科学的理性代之的。

科学不能代替艺术,艺术反而会在科学下进行改造。科学的智识会帮助艺术去探究更为精细的世界。所以艺术教育在科学教育的发展下,依然可以存在,艺术教育使得人更加完整,精神更加丰富,并且艺术因为其来源于主观情感的特质,所以不能被科学教育所代替。但是科学改造的艺术还是艺术本身么?艺术经过改造是否算是破坏呢?这是李金发在《艺术之本原与其命运》中提出的问题,同时他也进一步给予了回答,“从线条颜色的配合等,可认定科学是艺术之辅助品”[12],科学可以使得艺术家的感觉更加精微,感情与思想的融合将更为明智,感情将较为理性、较为哲学而不至失去其毅力与诗意,同时理性的呼唤可以避免艺术去寻找绝对不可能的诱惑及空幻的期望。

(三)艺术教育在民主下的发展

美育是以艺术为基本途径来实现的,在民主逐渐建立的时代下,艺术的存在与否全以天才为依归,天才会在民主中消灭么?李金发的艺术观受到居友天才论的影响,认为艺术的本质是贵族的、自由的。而在民主大行于天下的时代,居友是反对民主的,民主使得人类相互间的政治与经济趋于平等,这个平等将扩大而产生智识的平等,“这个世界化的平庸,将置艺术于死地”,“如艺术家要想法使一切人都高兴,那只有成为平庸了”。[9]但是李金发并没有反对民主,他乐观地认为,民主不能置天才于死地,“因为在同一打击中,他先受伤倒毙了,生存竞争是人的法则,这竞争中必要之力是智慧。如果德先生必会杀却天才,使人道后退,则我们亦愿意赔偿我们加入‘国家生活’的错误,视死如归”[9]。生存竞争的本能会使得天才存在,“天才并不是那种神秘的、天生的,只出身于高贵血统之家的龙种,而是像十九世纪法国大雕塑家吕德那样出身于炉匠之家,但凭自己的天资与勤奋而获得成功的杰出人物”[2]128。所以艺术需要的天才,是勤奋努力下的天才,民主并不会消灭天才,更不会消灭艺术。但李金发也没有放弃忧虑,民主不会阻碍艺术的发展,但是民主也并不能给予艺术所要的鼓励。

李金发以希腊艺术为代表的欧洲艺术作为典范,在批判中国艺术的同时,强调了艺术教育对于提高国民审美的重要性,并解释了艺术教育与科学教育在冲突中的融合发展,表达了艺术教育和民主的深层联系。在艺术的发展道路中,李金发和居友一样抱着乐观的态度,科学精神拥护着艺术的未来,科学精神与艺术的调和预示着艺术的未来,生存竞争的本能将不会使得天才陨落。

四、李金发美育观在近现代美育发展中所处的地位

《美育》杂志以对经典艺术品的欣赏和对艺术理论的精研探讨为主,通过艺术的纯粹性和趣味性来实现美育的效能,是近现代美育发展过程中的一个断面。在《美育》杂志中,“时代的、社会的历史主题被遮蔽,艺术因其纯粹而永远、无限,因其纯粹而使人远离现实的纷扰”[13]。第4期《复刊感言》中提到在这饥荒、战争之年,艺术期刊都相继陨落之时,“不识时务的谈论,饥不可食,寒不可衣之艺术,想来与人争一日之长,必然是失败的,但大家要知道,我们不是要来凑热闹,或想博取虚名,我们在尽我们的天职……艺术才是永远,无限,我们憧憬着埃及希腊罗马的光辉”[14],这与新文化背景下艺术的使命是建造新国民、改造旧社会是完全不同的。

这其中的原因与李金发的个人经历也有关。李金发1917年离开家乡梅县赴香港罗马书院读书,1919年19岁时,正逢吴稚晖、蔡元培、李石曾提倡“劳工神圣”,在“五四”新文化风起云涌之时,李金发离开祖国,卷进赴法勤工俭学大潮,到巴黎补习法文,后又开始学习雕刻,师从巴黎国立美术学院雕塑家布谢。1921年渐渐受到法国颓废派诗人波德莱尔和象征派诗人魏伦的影响,开始写短诗,写作象征主义诗歌《微雨》《食客与荒年》《为幸福而歌》等,直到1925年归国。[15]所以“五四”思想启蒙,由思想而改造社会、挽救民族危亡,由艺术而疗救人生和社会的思潮对李金发影响很小。

李金发以其追求“纯美”的《美育》杂志在“五四”美育浪潮中产生了很大的影响。如《美育》第1期、第2期的《书法比较》中,李金发展示了与蔡元培、李石岑、刘半农等的书信往来,蔡元培对《美育》杂志表示了认可。李金发写道:“《美育》出版后,我曾送给孑民先生一本,以后我在西湖会见他,第一句话他就说感谢你送我的《美育》,但何以你只一个人能搜辑这许多材料,真是难能……”,“美育出版后很多相识或不相识的人写信来庆贺,销数亦很大”。[16]《美育》第1期出刊之后,引起了很大的轰动,“自《美育》杂志出世以后,本(主干)在兴论、印刷、销数方面,得到出乎意料之外的安慰,远至里昂、马达加斯加、吉林、察哈尔的人,都千辛万苦的寄着稿子来,偏僻至小学教师,肖像模仿之小地方的炭画家,也手执一本,悉心的研磨,可见他们是在沙漠中炎日下般饥渴着,这点小小的食物,能使他们延长呼吸,而至于目有视,耳有听”[17]。李金发对自己所创办的《美育》杂志也是心怀慰藉的,他在《复刊感言》中评价道,“虽然是不定期的只发行了三次,但我敢说,美育自有其光荣的历史的,相识或陌生的智识界中人,谈起以前的美育,惟有赞美,这绝不是夸口的空话”[14]。

李金发所创刊的《美育》是新文化运动过程中美育发展的一个断面,纯粹的唯美的艺术观,以艺术为载体,融形象性的欣赏与文学的趣味为一体,通过东西方艺术的比较,通过西方艺术的推介,围绕艺术的主题展开。这与整个五四时期的艺术教育运动是不同的,与之前中华美育会创办的《美育》杂志也是不同的倾向,“此四册厚的《美育》基本上由李金发一人撰写,翻译和编辑,以引介西方美术思潮为主,也属那个时期已经比较少见的个人刊物”[18]。“可以说,李金发之创办《美育》杂志,是蔡元培的‘美育’主张在艺术领域的一种探索和实践”[2]122。李金发关于艺术教育的基本理念都是从艺术的纯粹性出发,强调对主观情感的表现而非客观现实的再现,美育由艺术出发并归于艺术,《美育》杂志以其内容的丰富和精美扩充了民国时期的艺术教育活动。