略论中国诗、书、画的空间美

——由宗白华美学思想引发的思考

史 远,王中焰

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 311121)

一、中国艺术中的空间意识

中国艺术之美的灵魂和精髓在中国传统的诗、书、画艺术中得到了充分的体现,从中可以看到中国的艺术家把握世界的独特方式以及在作品中所呈现的特有的空间观念。宗白华《中国诗画中所表现的空间意识》一文中以西方艺术为参照,阐述了中国绘画艺术中空间观念的这种独特性,并进一步论述了这种特性与诗、文化相互间的深层关系,使人领会到中国诗画艺术所传达出的意境,感知中国画的空间处理与诗歌空间处理的一致性以及诗歌空间对绘画空间的影响与作用。

《刘海粟艺术随笔》曾述:

诗、书、画都要学,一定要学书法,一定要懂诗。在一张画面上,没有画到的地方也要有画意。题一题可以使画面更美、更完整。有了书法基础,懂了诗词,笔墨就不同了。[1]

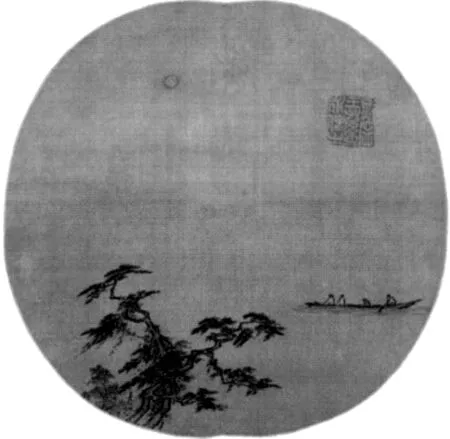

与西画不同,这种空间观念在中国画中,通常是通过“留白”这一手段而产生的。“留白”可以营造出让人无限想象的空间,如同文学中的“言外之意”,音乐中的“弦外之音”。山水画家在创作时,都会有意识地精心营造画面中的空白。南宋画家“马一角”“夏半边”就是将“留白”手段所产生的艺术魅力发挥到极致的代表画家。夏圭《松溪泛舟图》(图1),画面构图采用上虚下实的布景方式,作者仅于画面左下描绘一老松若干短枝、右下一横线式扁舟,主体位于画幅以下三分之一的位置,而孤零的一轮圆月,系于画幅上方,手法上删繁就简、大开大合,留出的大片空白,衬托出水天的浩渺与绵远。从整体上看,边角的处理更为巧妙,通过四角剪裁形成的圆周,更增添了作品整体上含蓄、圆融、深邃之意境。很显然,这种布白形式既加强空间的感染力,是创作过程中“计白当黑”技巧的实际运用,同样在欣赏过程中,也给欣赏者留下意象再创造的空间,这较之于面面俱到的描绘,无疑更富有美学价值。除了物象的选取、概括和布置外,诗文、印章、题款也是中国画空间的组成部分,有着不同的功用,或为均衡构图重心,或为连接物象关系,或为凝聚画中气势,或为丰富色彩对比。

图1 夏圭《松溪泛舟图》

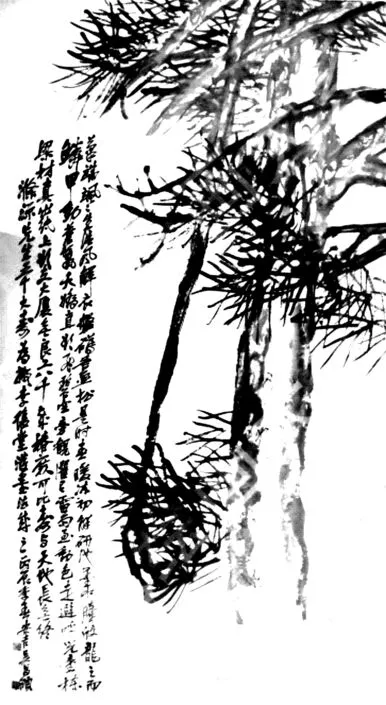

图2为吴昌硕所作《松》图,系吴氏73岁时所作,松之主干直耸云霄,而下垂一枝似银钩虿尾,既打破画面竖向的分割,也增添了题材的生动性。松针多呈横势且密集于右上角,与四行密集长款相呼应,使简约的画面彰显出大匠之门径。为了突出空间层次,吴氏选择性地用湿淡笔墨勾染主干,而用浓墨勾写松针。松针、松干的虚实、远近呼之欲出。松针用笔书写性强,全出自吴氏习石鼓文之篆书笔意。松针虽以浓墨为主,然又能注意浓淡枯湿的变化应用,近处松针浓墨湿画,显得痛快淋漓,远处松针干墨淡墨相间,显得萧散超然,赋予整体居于实处的松针层次与节律上的变化,可谓造化相通、生意盎然,一派浓厚的金石气息。花青、赭石淡色的运用,更衬松干、松枝的高冷峻拔。地面淡墨落点,亦自得惬意、轻松致远。从空间的角度,最为值得一提的是,画幅右侧四行行书长款,和右侧的松树共同作用,方构成了画面的完整性,老松似虬龙盘空的势态和审美感受由这组长款得到了强化,这种诗跋长款的形式,正是作者的匠心妙思所在。

图2 吴昌硕《松》

当然不恰当的空间分割和利用,有时也会极大破坏画面的空间效果,前文所举夏圭的《松溪泛舟图》右上方钤有一方朱文印,从印文来看,显然是收藏印,而不是作者根据画面需要所钤盖,这方印章的出现就大大破坏了画面中虚远之境和空间美感,从印章形制大小、刻制水平以及所钤位置诸方面判断,收藏者的鉴藏、审美水平都不太高明,印文中饱含的寄子孙永保之的愿望,恐怕亦为徒劳。

二、中国艺术与西方艺术空间观念的差异

西方绘画其实也注重空间的构造,特别是西方现代美术流派兴起,例如野兽派代表画家马蒂斯的画面中(图3)就有较大面积的空间处理手段,这与中国画中的留白意图实则是异曲同工的。野兽派特别注重发挥线形的抽象表达和大块高纯度色块间的强烈对比,因此马蒂斯的画面中,空间处理起着强化画面节奏和色彩表现力的作用。但是,西方的这种空间处理,多呈现于形色的维度,而缺乏中国艺术中那种让人产生遐想的诗意般空间。

图3 马蒂斯《穿罗马尼亚衬衫的少女》

关于中国绘画处理空间表现方法的问题,清初画家笪重光《画筌》云:

空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣。虚实相生,无画处皆成妙境。[2]

中国传统艺术讲究阴阳虚实对比的审美感受,中国画中有笔墨处为“实”,留白处即为“虚”。“虚实是营造空间意境的重要手段,中西绘画都讲虚实,但虚与实在两者的处理上着眼点是不一样的,中国绘画的虚是极其重要的,虚实关系是互动的;西方绘画的虚是辅助实的,实是画面的主体。”[3]中国艺术精神追求的是“无限空间”,用心灵去体悟外物,这是中国人观察世界、把握世界的独特方式。西画讲究焦点透视法,近大远小的准则背后是近实远虚的空间营造。实际上,在中国美学中,这种“远虚”仍是实,显然,物理学上的透视与中国美学中的虚实是有很大差别的。中国人并非不讲透视,但不注重科学式的理性分析,更注重主观感知。宗白华说:“中国画家并不是不晓得透视的看法,而是他的‘艺术意志’不愿在画面上表现透视看法,只摄取一个角度,而采取了‘以大观小’的看法,从全面节奏来决定各部分,组织各部分。”[4]97中国画家的眼睛不是从固定角度集中于一个透视的焦点,而是如同坐飞机俯瞰大地万物,以独特的构图方式组织画面,但又不是简单的画面堆积,而是用“心灵”去体悟大自然,在运动中把握视域之内全部、甚至包括想象之中意境的阴阳开合、高下起伏。采取数层视点以构成节奏化的空间,就是中国画家的“三远”之说。宋代的画家郭熙在《林泉高致》中指出:“山有三远:自山下而仰山巅谓之高远,自山前而窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远。……高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而飘飘渺渺。”[5]画家的视线是流动的,由高转深,由深转近,再横向于平远,成了一个节奏化的动态。并在作画时运用构图技巧和处理虚实关系来营造画面,通过有限的笔墨传递无限深远的意境。

中国画中艺术空间的处理方式与中国古人的宇宙观、时空观有密切的关系。在秦汉以前的哲学中,时空不是纯认知的,它是在人们的感觉中形成的,这种时空是生命化了的感觉时空,宗白华写道:

用心灵的俯仰的眼睛来看空间万象,我们的诗和画中所表现的空间意识,不是像那代表希腊空间感觉的有轮廓的立体雕像,不是像那表现埃及空间感的墓中的直线甬道,也不是那代表近代欧洲净胜的伦勃朗油画中渺茫无际追求无着的深空,而是“俯仰自得”的节奏化的音乐化的中国人的宇宙感。[4]98

因此,中国画家对空间的认知,是对大自然充满节奏又不失和谐的全面感知。在中国绘画实践中得到了验证的“三远法”,是具有诗意的艺术空间,既趋向于音乐境界,又渗透着时间节奏。

以抽象的笔墨为表现方式的中国画空间构造很大程度上根源于书法,因此,研究书法的空间表现力,可以进一步增强中国画的空间意识。宗白华言:

中国的字不像西洋字由多寡不同的字母所拼成,而是每一个字占据齐一固定的空间,而是在写字时用笔画,如横、直、撇、捺、钩、点(永字八法曰侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔),结成一个有筋、有骨、有血、有肉的“生命单位”,同时也就成为一个“上下相望,左右相近,四隅相招,大小相副,长短阔狭,临时变适”,“八方点画环拱中心”的一个“空间单位”。[4]139

“书法”乃是一件有生命、有空间意味的艺术品,书家利用线条的长短、粗细、曲直、方圆构成文字的韵律,利用字型的欹侧及章法的疏密虚实营造空间动态,利用墨色的枯湿浓淡、行笔力度的强弱与速度的疾徐强调意象的再现。一幅好的书法作品必定特别讲究笔墨与空间造型,要将各式造型要素协调在一起,才能表现出最强烈的视觉效果,富有生命力的节奏感才会随之而生。

三、中国艺术空间意识中特有的诗性

宗白华美学观念的高明之处,就在于他抓住了书法艺术的时间、节奏特征:

中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术。它具有形线之美,有情感与人格的表现。……中国音乐衰落,而书法却代替了它成为一种表达最高境界与情操的民族艺术。[4]138

所以,中国人的空间意识是音乐性的、诗性的,画家所画的是数层视点构成的节奏化的空间。书法的结字、章法和墨色,大致相当于音乐的音符、旋律及和声,书法的空间构成也是在时间过程中依序展开的,与音乐有很大的相通之处。在创作中通过书写速度的缓急和笔画间的离合断续,使原本静态的笔墨符号变成了饱含书家情绪的动态形式,这在草书上体现得最为强烈,这也是众多书体中,草书最为抒情、最为让书家钟爱之因。书法书写过程中的笔顺和笔势的连贯,以及与之对应的所有书写动作,又如同乐手演奏音符时的依序推进,二者在时间的延续与推移上都是不可逆行的。

诗的语言总是言有尽而意无穷,如同中国绘画,在创作诗歌时,对其空间感的营造往往采用的亦是散点透视法,“诗意空间”极大地丰富了作品的审美内涵。例如我们耳熟能详的李白的《望庐山瀑布》:“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”[6]“生紫烟”是因“日照”的缘故,香炉峰在阳光照射下生起的紫色烟霞飘渺于青山之间,浪漫的色彩空间为瀑布置立背景,拉开大自然的前后空间关系,更衬托出巨大瀑布挂于山川之间的空间美。“飞流直下三千尺”又写出了瀑布的空间动态和空间尺度,同时体现出山之高。到底有多高?——“疑是银河落九天”。那激越的水柱从云端坠落直下,一个“疑”字增添了画面的神奇色彩,这正是一种超越现实存在的想象空间。

诗意中远近空间的营造,王维的《北垞》描述得更是分明:“北垞湖水北,杂树映朱栏。逶迤南川水,明灭青林端。”[7]380前两句写近景,中景是一片青林,远景则是在视觉中更渺茫的南川水。这首诗清晰地表现了西洋风景画通常采用的焦点透视规律,是一种物理化的空间意识体现,荷兰画家霍贝玛(Meindert Hobbema)的名作《密德哈尼斯的林荫道》常被教科书上选作解析“焦点透视”的典型例子(图4),与《北垞》一诗体现的是同一空间规律。诗中的南川水并不是在画面垂直方向上展开,而是明灭于青林之端,和青林朱栏构成了一片平面。

图4 霍贝玛《密德哈尼斯的林荫道》

如果说《北垞》一诗,以通篇表现了“线性透视”[注]黑格尔在《美学》中把透视分为线性透视和空气透视两类。《美学》第三卷上册第278页:“线性透视……涉及物体的线条和人眼的远近距离所产生的差异。”前文所说的“焦点透视”就是“单点线性透视”。的画意而饶有情致,那么,王维《南垞》则以通篇表现了“空气透视”的画意而富于生趣:“轻舟南垞去,北垞淼南即。隔浦望人家,遥遥不相识。”[7]377由于湖水相隔,距离遥远,可望而不可即,致使原本熟识的“人家”竟然不认识了。这就间接地写出了由距离造成的轮廓形态、明暗色彩的改变,逼真地表现了客观静物深广的空间感和审美主体朦胧的迷茫感。这就是“空气透视”。黑格尔这样解释:“就是通过空气透视,所描绘的各种对象部分地在它们的轮廓形态上,部分地在它们的明暗和着色上,受到了改变。……光与阴影的对比在近的地方显得最强烈,而轮廓也显得最明确;反之,对象离眼睛愈远,它们在形体上也就变得愈无颜色,愈不明确,因为光与阴影的对比就逐渐消失,直到整体消失在一种明亮的灰色里。”[8]简而言之,空气透视的规律就是近实远虚。这种用色彩才能表现的透视关系,中国诗人却毫不费力,不加雕琢地表现出来,给人留下了味之不尽的想象空间。

细细品味,王维作诗如作画,而且充满想象力。在诗词的空间营造方面,古往今来少有人能如王维般出神入化,这与他能诗善画的艺术素养紧密相关。“王维不仅以画作诗,把绘画思维中各种有益的造型成分融和到诗境中去,而且以诗作诗,充分发挥文学语言的独特功能,从而一方面帮助欣赏者创造想象中的画境,另一方面又以此进一步超脱画境,构成诗所特有的艺术境界,提供诗所特有的审美情趣。”[9]前文吴昌硕《松》图所题诗文长款:“笔端飒飒生清风,解衣盘礴吾画松。是时春暖冻初解,砚池墨水腾蛟龙。之而鳞甲动苍鬣,夭矫直欲飞碧空。旁观惧有雷雨至,动色走避呼儿童。栋梁材真出纸上,欲支大厦无良工。八千岁椿庶可比,寿与天地长无终。”可谓诗意、画意相得益彰、熠熠生辉,这无疑是中国诗、书、画空间意境的绝妙交响。

中国艺术的这种空间美感还体现在音乐、舞蹈、园林等艺术门类中,都能反映中国人独特的空间意识,也突显了中国艺术所特有的空间美感。更值得一提的是,现在越来越多的设计师开始在中国传统艺术中寻求突破,运用古人营造空间的方法进行构思,例如茶道会所设计、舞台场景设计、现代中式建筑设计等方面,这正是古为今用、借古开今的具体实践,也是中国式的空间意识被大众日益接受并得以尊崇的体现。