否定形式自我谈话在高尔夫推杆任务中的自我控制逆效应研究

黄志剑,李佳俐,朱孟雪

否定形式自我谈话在高尔夫推杆任务中的自我控制逆效应研究

黄志剑1*,李佳俐2,朱孟雪2

(1.湖北大学 体育学院,湖北 武汉 430062;2.武汉体育学院 研究生院,湖北 武汉 430079)

:自我谈话(self-talk)是优秀运动员在训练比赛中经常使用的自我控制方法之一,但在实践中如何正确合理地使用自我谈话仍存在一些疑惑和争论。从自我控制的角度出发,通过2项现场实验,分别检验否定形式的指导性自我谈话和情绪性自我谈话与肯定形式自我谈话相比对高尔夫推杆任务表现的影响。:共有60名大学生高尔夫球运动员分别参与了实验1(=20)和实验2(=40),通过随机分组接受不同实验条件的现场实验。实验设置了不同形式的自我谈话方式(实验1、2)和状态情绪水平(实验2)等条件。:在实验1和实验2中,否定形式的自我谈话组在高尔夫推杆任务表现上显著低于肯定形式自我谈话组。:否定形式的自我谈话在认知和情绪自我控制过程中表现出明显的逆效应,并对高尔夫推杆任务造成消极的影响。今后研究应加强对自我控制逆效应的可能机制进行分析探讨。

自我谈话;自我控制;逆效应;高尔夫;推杆

0 前言

随着运动心理学知识的普及,运动员和教练员在很多场合下都有机会接触到这样一个信息:不要使用否定的或负面的语言调节控制运动员的行为。类似“不要紧张”的言语,往往会导致运动员更加紧张。但是这一信息的科学证据来源却很少有人谈及。特别是在中文文献里,很少有实证研究研讨(自己或他人的)否定性的言语和运动表现之间的关系。

在心理学范畴内,研究者将这种在个体行为控制过程中出现的行为表现或结果与控制意图(control intention)相反的现象称为逆效应或反语效应(Ironic effect)。20世纪90年代,Wegner等(1993)和Wegner(1994)首先提出了心理控制逆效应的双过程理论(Ironic Process Theory, IPT),尝试从操作过程(operating process)和监控过程(monitoring process)两个并存内部心理过程之间的相互作用对逆效应这一现象产生的原理加以解释。此后,关于逆效应的研究开始在认知心理学、语言心理学和运动心理学等领域内引起越来越多的研究兴趣(郑猛 等,2007)。

目前,对逆效应的研究大都是将其作为自我控制行为的一种特例,从自我控制的视角加以研究。但是现有研究中大都存在2个方面的不足:1)大多数研究在实验室条件下进行,实验任务更多采用与运动技能无关的计算机操作任务;2)在控制条件的处理上大多采用外部指导语(Wegner et al.,1998)或Stroop任务范式来引发或模拟受试者的自我控制行为过程(Dugdale et al.,2003; Liu et al.,2015)。也就是说,这些研究中的“自我控制”实际上都是由外部要求或任务引发的自我控制,这与运动情境中运动员经常使用的,以自我谈话等形式为主的自发性自我控制存在较大差异(Karamitrou et al.,2017)。因此,研究结果的生态学效度较低,对体育运动实践的借鉴和指导意义不够明确(Taylor,2000)。

根据Hackfort等(1993)的定义,自我谈话是个体通过与自己对话的形式解读(自己)情绪和认知,调节和改变评价与信念,并给予自己指导和/或强化的行为,自我谈话是运动员在竞技运动过程中经常使用的自我调节/控制方法。Theodorakis等(2008)总结了自我谈话的自我调节功能,主要包括引导注意指向/对象、增强信心、调节控制努力程度、控制情绪和认知反应、促进(动作控制的)自动化执行等几个方面。Van Raalte等(2016)认为,这种有意识使用的自我谈话可以通过心理演示和反射性加工等机制促进自我控制,从而提高运动表现。

由于自我谈话作为一项有利于表现促进的心理技能在包括体育运动在内的多个领域被广泛使用 (张烨 等,2017; Hudson et al.,2013; Van Raalte et al.,2015),目前对于自我谈话的定义和分类都相当丰富(Van Raalte,2017)。就本研究而言,主要涉及的分类方式包括指导-情绪(instructional-emotional)和肯定-否定两种分类方式。

此处需要区分的是肯定-否定(affirmative-negation)与积极-消极(positive-negative)两种不同分类方法。这两种分类方式之间既有联系又有差异,并不存在必然的对应关系。肯定-否定更倾向于自我谈话的言语表达形式,即在语法上使用肯定句式还是否定句式;而后者更着重于从自我谈话所表达的内容性质进行分类,即积极自我谈话的内容多以鼓励或自我肯定为主(如“太棒了!”),而消极自我谈话的内容则更多具有自我毁败和自我怀疑的色彩(如“真糟糕!”)。积极或消极的内容既可以通过肯定的也可以通过否定的句式加以表达,如“我不会输”,在形式上是否定的,在内容上则是积极的。在实际应用和研究中,经常会出现对上述两种分类方式的混淆,现有文献大都关注积极-消极的自我谈话对操作表现的影响,而对于肯定-否定形式自我谈话的效果及作用机制则较少有专门的区分和探讨。

基于上述原因,本研究拟以大学生运动员为对象,通过2项现场实验,研究考察自我谈话作为现实体育运动情境中的一种常见自我控制手段在高尔夫推杆任务表现中是否存在逆效应,以及可能的特点与规律。主要研究假设包括:1)否定的指导性自我谈话在自我控制中存在逆效应,并对操作任务表现有不利影响;2)否定的情绪性自我谈话在自我控制中存在逆效应,并对操作任务表现有不利影响。

1 实验1:否定的指导性自我谈话对高尔夫推杆任务表现的影响研究

1.1 实验参与者与器材

研究在某高校社会体育专业选取高尔夫专项大学生运动员共20名(男性11名,女性9名),年龄在19~22岁之间,所有被试裸眼或矫正视力正常,且均为右利手(表1)。实验过程中统一使用Titleist推杆和高尔夫球,实验场地的果岭速度为9 m。

表1 被试的描述统计信息

1.2 实验设计与实验过程

研究采用两因素混合实验设计。自我谈话指令属于被试间因素,设有2个水平:否定的、肯定的;组块属于被试内因素,设有2个水平:基线值与实验值。将20名被试随机分配到否定形式自我谈话组(=10)和肯定形式自我谈话组(=10)。

实验开始前先由主试集中讲解“自我谈话”的定义并适当举例进行说明。随后向参与者介绍实验任务是在不同类型的自我谈话条件下完成若干次果岭推杆任务。每个参与者可以根据自己的时间(self-pace)开始任务。

所有的参与者在第1组推杆任务中不给予任何的自我谈话要求,所测得的成绩作为基线值。在第2组推杆任务中根据分组情况给予参与者相应的自我谈话指导语。1)否定形式自我谈话组的指导语:请将注意力集中到你的手臂肌肉上,在推杆的过程中小声默念“不要向左/右击球”,并在自我谈话的同时将球推进球洞中去;2)肯定形式自我谈话组的指导语:请将注意力集中到你的手臂肌肉上,在推杆的过程中小声默念“向左/右击球”,并在自我谈话的同时将球推进球洞中去。

所有被试均站在距球洞2 m的位置,肯定形式自我谈话的指令(向左/右)和否定形式自我谈话的指令(不要向左/右)都以ABBA法进行平衡,最后的测试指标为落球点到球洞的相对位置和距离。

1.3 数据统计

将参与者每次任务操作测得的距离和方向进行统计。如果球的落点方向和指令相同,则录入的距离为正值(如指令是“向右击球”,结果球落在了球洞的右边,则数据录入为正值)。如果球的落点和指令的方向相反,则录入的落点距离为负值(如指令是“不要向右击球”,结果球落在了球洞的右边,则数据录入为负值)。采用SPSS 21.0对数据进行统计分析。显著性水平为=0.05。

1.4 实验结果

分别使用Chi-square检验和单因素方差分析对实验结果进行相应的统计分析。首先,对两组自我谈话条件下球的落点与球洞之间的相对位置进行比较。当落点与球洞的相对位置和自我谈话的指令(向左/向、不要向左/右)相同时,结果计为“一致”,反之则计为“不一致”,球落入洞中的情况计为“击中”(表2)。

表2 不同自我谈话条件下落点位置与指导语内容的对应关系分布

对表2中各种结果的分布频数进行Chi-square检验,结果2=8.62,<0.05。说明,否定形式自我谈话组与肯定形式自我谈话组相比,更多地出现了操作结果与自我谈话指导相悖逆的情况,即当被试使用否定形式自我谈话对自己的推杆任务进行控制调节时,操作结果更有可能出现与控制意图相反的情况。初步验证了否定的指导性自我谈话对高尔夫推杆这种精细自主(Self-pace)任务操作的控制具有逆效应。那么,这种结果与控制/调节意图相逆的程度如何?本研究对两组的推杆落点与球洞(目标)之间的偏差距离进行了比较分析。

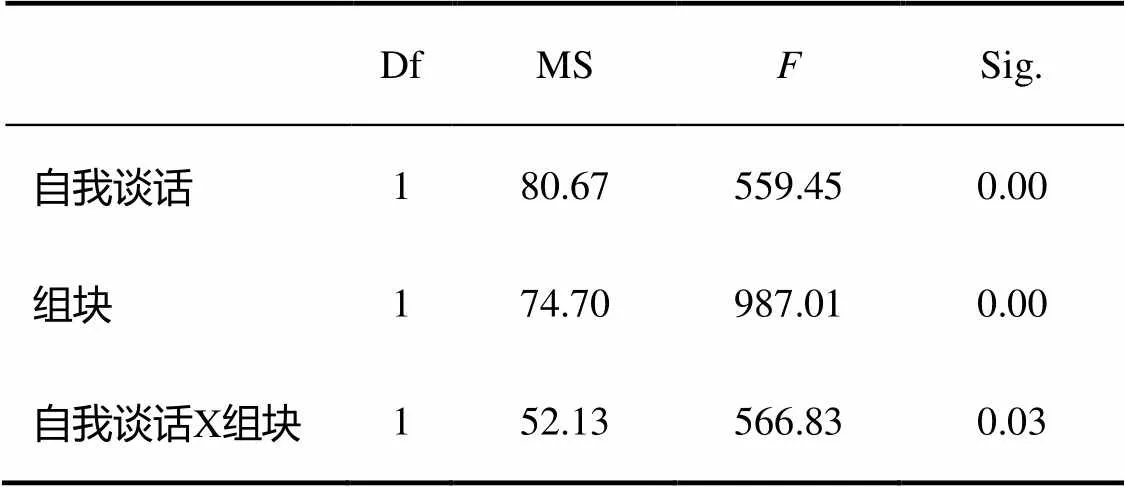

在表3中对结果进行2(肯定的和否定的自我谈话)×2(基线值和实验值)的2因素重复测量方差分析(Repeated measurement ANOVA,RMANOVA),结果表明,自我谈话的主效应极其显著(=0.00),组块的主效应极其显著(=0.00),自我谈话因素与组块因素的交互作用显著(=0.03)。

表3 2因素重复测量方差分析结果

表4 自我谈话变量的简单效应检验结果

随后进行简单效应(simple effect)分析。从表4可以看到,肯定形式自我谈话组和否定形式自我谈话组的推杆任务表现在基线水平上不存在显著性差异,两组的推杆任务表现对于实验水平上存在显著性差异。

2 实验2:否定形式的情绪自我谈话对高尔夫推杆任务表现的影响研究

2.1 实验参与者

采用校园募集的方法,在某体育院校选取球龄超过1年的高尔夫专项大学生运动员40名参与本研究,其中,男性27名,女性13名,年龄在18~22岁之间,平均年龄20.15±0.89岁。专项运动年限为最长54个月,最短12个月,专项平均运动经历为3.25±12.69月。

2.2 实验场地与器材

实验在该校高尔夫训练场进行。使用长4.5 m、宽1.5 m的推杆练习垫,无坡度且中间没有路径标志线。球速为11.3英尺。参与者携带自己惯用的高尔夫推杆完成实验推杆任务,实验用球是他们平时训练所使用的白球,不带方向标志线。模拟球洞的直径为7 cm。此外,实验中还使用了精度为毫米的卷尺和可录像的手机。

使用Martens等编制的《竞赛状态焦虑问卷-2》(Competitive State Anxiety Inventory-2,简称CSAI-2)对实验参与者的焦虑和自信心分别进行基线测量和实验测量。该问卷包括认知状态焦虑、躯体状态焦虑和状态自信心3个分量表,每个分量表包含9个条目,共27题。该问卷的3个分量表在我国已修订发表了大学文化程度的运动员(男/女)常模(张力为 等,2004)。

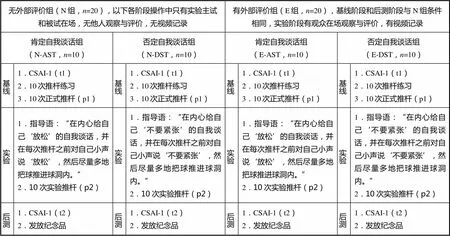

2.3 实验设计

研究采用2(有/无外部评价)×2(肯定/否定形式情绪自我谈话)组间设计。先将参与者随机分配到有外部评价情境和无外部评价情境中,每个情境分配20名参与者。再将各组参与者随机分配到肯定形式自我谈话组和否定形式自我谈话组(图1)。

2.3.1 自变量

本研究中的自变量主要包括外部评价和自我谈话。外部评价分为2个水平:有外部评价和无外部评价。自我谈话也分为2个水平:否定形式的和肯定形式的自我谈话。否定形式自我谈话的内容为“不要紧张”,肯定形式自我谈话的内容为“放松”。

2.3.2 因变量

由于本项实验中的自我谈话内容未涉及对于击球方向的指导,所以因变量中不涉及实验1中与落点方向一致性有关的指标。因此,将主要因变量设为两轮推杆任务的高尔夫球落点与球洞之间距离(简称推杆距离)的差值,即将实验中第2轮推杆距离的平均值减去第1轮推杆距离的平均值。若因变量为正值,即第2轮中的推杆距离平均值大于第1轮推杆距离的平均值,说明该参与者的推杆表现下降;若因变量为负值,即第2轮中的推杆距离平均值小于第1轮推杆距离的平均值,说明推杆表现提高。

根据高尔夫教师的建议,将击球点置于距离球洞2 m的位置,操作任务目标是在相同的击球点将球推入球洞内。实验中所测量的所有距离都是指高尔夫球落点与球洞中心点连线到洞杯边缘的切线距离。需要特别说明的是,高尔夫球洞的洞口标准直径为4.25英寸(约10.8 cm),而本实验所用的模拟球洞的洞口直径为7 cm,在一定程度上提高了任务难度。这样被试在任务操作时会增加心理努力程度,同时提高被试对实验任务的参与程度。

2.3.3 实验程序

无外部评价组(N组,n=20),以下各阶段操作中只有实验主试和被试在场,无他人观察与评价,无视频记录有外部评价组(E组,n=20),基线阶段和后测阶段与N组条件相同,实验阶段有观众在场观察与评价,有视频记录 肯定自我谈话组(N-AST,n=10)否定自我谈话组(N-DST,n=10)肯定自我谈话组(E-AST,n=10)否定自我谈话组(E-DST,n=10) 基线1.CSAI-1(t1)2.10次推杆练习3.10次正式推杆(p1)基线1.CSAI-1(t1)2.10次推杆练习3.10次正式推杆(p1)基线1.CSAI-1(t1)2.10次推杆练习3.10次正式推杆(p1)基线1.CSAI-1(t1)2.10次推杆练习3.10次正式推杆(p1) 实验1.指导语:“在内心给自己‘放松’的自我谈话,并在每次推杆之前对自己小声说‘放松’,然后尽量多地把球推进球洞内。” 2.10次实验推杆(p2)实验1.指导语:“在内心给自己‘不要紧张’的自我谈话,并在每次推杆之前对自己小声说‘不要紧张’,然后尽量多地把球推进球洞内。” 2.10次实验推杆(p2)实验1.指导语:“在内心给自己‘放松’的自我谈话,并在每次推杆之前对自己小声说‘放松’,然后尽量多地把球推进球洞内。” 2.10次实验推杆(p2)实验1.指导语:“在内心给自己‘不要紧张’的自我谈话,并在每次推杆之前对自己小声说‘不要紧张’,然后尽量多地把球推进球洞内。” 2.10次实验推杆(p2) 后测1.CSAI-1(t2)2.发放纪念品后测1.CSAI-1(t2)2.发放纪念品后测1.CSAI-1(t2)2.发放纪念品后测1.CSAI-1(t2)2.发放纪念品

Figure 1. Groups and Treatment Operation Procedure

本研究实验程序如图1所示。事先邀请几名大学生在有外部评价组(E组)实验阶段扮演观众在场边观看被试的操作。观看过程中可以小声地交谈,但不能恶意干扰被试的推杆过程。该轮实验任务操作结束后,观众会结合参与者第1轮的推杆成绩对他/她第2轮的推杆表现进行评价,同时还对第2轮的推杆过程进行录像记录。高尔夫教师根据参与者的平时表现,结合实验任务录像对第2轮推杆的技术动作与成绩做出专业评价,并给予简要反馈。

2.4 结果

2.4.1 外部评价设置的有效性

本研究通过设置外部评价引起实验参与者在任务操作时的不同情绪状态。因此,在进一步对数据进行分析之前,首先需要评价该处理(外部评价)在实验中是否有效。也就是说,检验外部评价作为一种外部压力源对实验参与者情绪状态所造成的影响是否显著。因此,通过CSAI-2测量参与者在基线任务(t1)和实验任务(t2)中的焦虑及自信心水平,再分别比较不同外部评价情境中的状态焦虑水平和状态自信。

结果显示,在无外部评价组(N组)中,t1与t2的CSAI-2各分量表之间的差异不显著;在有外部评价组(E组)中,认知状态焦虑和躯体状态焦虑在基线任务(t1)和实验任务(t2)上存在显著性差异(=3.23,<0.05;=3.80,<0.05);状态自信在两次实验任务中差异均不显著(=0.10,>0.05)。上述结果一定程度上说明本实验中的外部评价设置有效引发了受试者的情绪焦虑。

进一步分别对E-AST组和E-NST组的CSAI-2基线值和实验值进行组间比较,结果表明,两组在基线水平没有显著性差异,而在后测的实验值上,两组之间的认知焦虑分量表存在显著性差异(=-2.12,<0.05),E-NST组明显高于E-AST组。躯体焦虑和状态自信两个分量表得分没有显著性差异,说明使用否定性自我谈话对情绪进行自我控制时出现了一定程度的逆效应,即在认知焦虑维度上,否定形式自我谈话的自我控制结果与控制意图不一致,被试没有变得“不紧张”,而是更加紧张了。

2.4.2 否定的情绪性自我谈话对高尔夫推杆任务的影响

在由外部评价导致的焦虑情绪下,实验参与者采用不同形式的(肯定/否定)自我谈话进行情绪自我控制,这些自我控制对其高尔夫推杆任务会有怎样的影响?

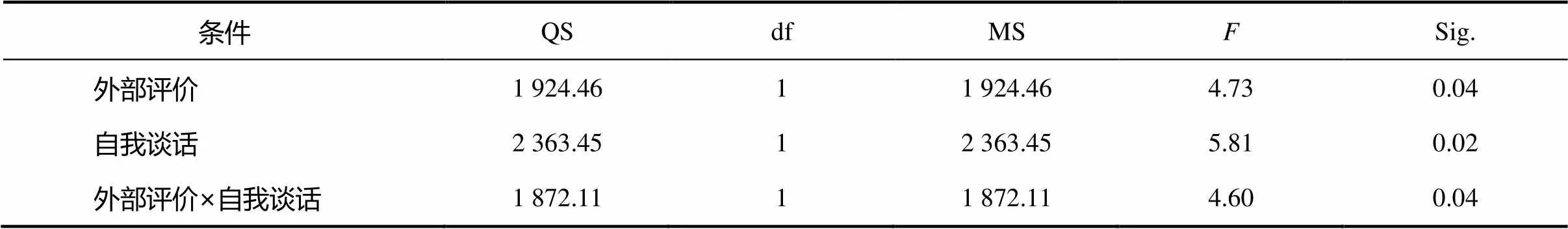

以各组参与者前、后两轮推杆任务操作中的高尔夫球落点与球洞距离的差值(p2-p1)为因变量,外部评价和自我谈话为自变量,进行2(有/无外部评价)×2(肯定/否定形式自我谈话)方差分析(表5)。

表5 两轮推杆中高尔夫球与球洞距离差值的方差分析

表5中的结果表明,外部评价因素的主效应达到显著水平,(1,36)=4.73,<0.05,partial η2=0.13;自我谈话因素的主效应达到显著水平,(1,36)=5.81,=<0.05,partial η2=0.19;且外部评价和自我谈话因素的交互作用也达到显著水平,(1,36)=4.60,=0.04<0.05,partial η2=0.14。

不同外部评价条件下两个不同形式自我谈话组在推杆任务表现上均存在显著性差异,为检验两者交互作用的变异来源,对外部评价不同水平上的自我谈话进行了单因素方差分析ANOVA(表6)。

表6 不同外部评价条件下自我谈话效果的方差分析

表6显示,肯定形式和否定形式自我谈话组的推杆表现在无外部评价的情况下差异不显著,=0.03,>0.05,η2=0.02;在有外部评价情境下则存在非常显著的差异,=9.42,<0.01,η2=0.06。具体来说,肯定形式的情绪性自我谈话(“放松”)会显著提高参与者的高尔夫推杆任务表现,而否定形式的情绪性自我谈话(“别紧张”)则会使被试的高尔夫推杆任务表现显著下降。

3 讨论

本研究通过两项实验分别比较检验了否定形式的指导性自我谈话和情绪性自我谈话对高尔夫推杆任务的影响。结果表明,无论内容是指导性的还是情绪性的,与肯定的自我谈话相比,否定形式的自我谈话对高尔夫指标任务的影响都表现出与自我控制意图相悖逆的情况。具体表现在以下两点:

1.与肯定形式自我谈话和无自我谈话(基线)条件相比,两项实验中的否定形式自我谈话组在对控制目标的自我控制效果上都出现了明显与控制意图相反的结果。在实验1中表现为行为控制(球的落点与球洞的相对位置)的结果出现更多与指导语不一致的情况;在实验2中表现为情绪(竞赛状态焦虑)变化更显著地与否定形式自我谈话内容相悖。

2.与肯定形式自我谈话和无自我谈话(基线)条件相比,两项实验中的否定形式自我谈话组在高尔夫推杆任务上的表现都出现显著的下降。这与通过自我谈话进行自我控制以达到任务操作的更佳表现这一基本意图相悖。

以往关于自我谈话对操作表现影响的研究中,大都强调自我谈话的性质(积极-消极)以及自我谈话内容与任务之间的匹配等问题(Hatzigeorgiadis et al.,2011)。对于在语言表达的肯定-否定形式的影响,尚未见系统的研究和明确的结论。这可能与“积极-消极”和“肯定-否定”两组概念之间容易出现的混淆有关。在本研究中,自我谈话的表达形式明确区分为肯定的和否定的两种,而在性质上,无论是在实验1的指导性自我谈话还是在实验2的情绪性自我谈话中,谈话内容的性质都没有明显的积极或消极色彩,而更多地属于中性(neutral)。那么,应该如何看待和解释否定的自我谈话对个体自我控制的逆效应和高尔夫球推杆任务操作的影响。

3.1 否定形式自我谈话的认知加工机制

关于否定的研究最早较多地出现在语言学、哲学和逻辑学等领域,心理学领域对于否定的研究可追溯到20世纪五六十年代,其研究内容主要集中在:1)否定加工的整体效应(Global effects of negation),侧重探讨否定对于整个句子理解加工的影响,比如对于否定句式的加工时间要显著长于肯定句式,否定句式所传达的信息比肯定句式更易引起人们的关注;2)位置效应(Local effects of negation),主要探讨位置对否定信息认知加工的影响,比如研究对否定认知加工的过程是如何受到句子局部信息表征的影响,随着研究的深入,这一领域已经形成了较为成熟的理论和研究范式。

目前,关于否定的知觉表征研究主要有两种相互竞争的代表性观点。观点一是两阶段模拟假说(Luedtke et al., 2008)。该假说认为,对于否定句式的加工分为两个阶段,先是第1阶段在头脑中模拟被否定的状态,随后在第2阶段对真实状态进行表征,即加工被否定的状态和加工真实的状态之间是有时间间隔的。另外一种与此相近的图式加标签模型也认为存在先表征被否定状态,再表征实际状态的两个步骤(Ruth et al.,2004)。因此,两阶段模拟假说和图式加标签模型可以被归为两步加工模型。

另一种观点的代表整合模型则认为,个体在对否定句进行加工时会将否定标签和中心概念进行整合,即自发地整合否定的信息,然后将否定转换成对立信息的肯定(闫国立, 2004)。因此,这一模型属于一步加工模型。关于否定的知觉表征研究,上述两种模型都有待进行进一步的探讨和验证。但是两种观点也存在一些共同之处,如都认为对于否定形式语言的认知加工在容量和/或时间上占用了更多的认知资源,增加了认知的负荷。这对于本身就需要较多资源的自我控制过程和复杂技能的操作过程都是相当不利的。

因此,可以初步认为,消极自我谈话对操作表现的影响主要是在信心和动机的层面;而否定形式自我谈话的不利影响则主要表现在自我控制过程中的逆效应现象,这一现象更多地与认知负荷增加和注意资源的不合理分配(认知加工层面)有关(Dugdale et al.,2003)。

3.2 风险回避偏好的借鉴与启示

除了上述语义加工过程与特征的分析,还可以尝试从损失厌恶(loss aversion)的视角分析讨论否定形式自我谈话在自我控制中的逆效应现象及其对操作任务表现的影响。根据前景理论的相关研究,人们面对同样数量的收益和损失时,损失带来的负效用是收益正效用的2~2.5倍(Johnson et al.,2006)。损失厌恶反映了人们的风险偏好并不是一致的(刘欢 等,2009)。而在收益和损失的语言表达形式上,常见否定形式自我谈话的表达(不要向左/右击球,不要紧张)可能更直接地与控制意图未达成后的“损失”相联系。与肯定形式自我谈话这种趋近目标达成——收益的表达方式相比,否定形式自我谈话更多地传递了对目标未达成——损失的回避含义,进而引起个体出于损失厌恶的偏向而对否定形式自我谈话的内容有更强的关注,分配更多的注意资源,干扰了正常的任务操作过程。

由于个体对损失(目标未达成)的厌恶大于对收益(目标达成)的喜爱,而否定句式表达的控制目标有可能更直接地与目标未达成的(损失)状态相联系。因此,对个体造成了更多的心理负荷。根据Wegner的IPT理论,一定程度的心理负荷是自我控制逆效应出现的有效条件(Liu et al.,2015)。后续研究与应用中,需要对否定形式自我谈话所表达的信息与个体损失厌恶之间的关系进行更加深入和系统的研究。

4 结论与建议

本研究通过两项高尔夫球推杆任务现场实验,分别检验了不同形式指导性和情绪性自我谈话对自我控制和操作表现的影响。结果发现,与肯定形式的自我谈话和无自我谈话相比,否定形式的自我谈话更容易引起行为和情绪自我控制的逆效应,进而对高尔夫推杆任务表现产生消极影响。

分析上述结果的可能原因,一方面,对否定形式自我谈话的认知加工可能在任务操作过程中占用了更多的有限心理资源和时间资源;另一方面,否定形式的自我谈话可能更直接地与任务目标无法达成的情形相联系,容易给个体造成目标损失的压力和更多大程度的心理负荷。

今后的研究应对自我控制逆效应现象的心理机制进行更多探讨。特别是在行为决策和风险偏好的层面上如何理解个体自我控制的意图与行为结果之间的关系,尚需要开创性的研究。在应用实践方面,运动心理工作者和教练员应注意引导运动员在训练比赛过程中有意识地培养正向思维习惯,并采用恰当的干预策略以提高自我控制的效果(毕晓婷 等,2015),将技战术要求简单化、具体化、可操作化,并形成适合运动员个性特征和技术特点的自我控制方法体系。

毕晓婷,张力为,2015. 对自我谈话形式的干预改善竞赛压力下的自我控制意向和表现[C]//中国心理学会. 第十八届全国心理学学术会议论文集. 天津:天津师范大学.

刘欢,梁竹苑,李纾,2009. 行为经济学中的损失规避[J]. 心理科学进展,17(4): 788-794.

闫国立,2004. 阅读发展心理学[M]. 合肥:安徽教育出版社.

张力为,毛志雄,2004. 体育科学常用心理量表评定手册[M]. 北京:北京体育大学出版社.

张烨,张力为,2017. 运动员自我控制训练的分类研究进展[J]. 中国运动医学杂志,36(10): 910-914.

郑猛,张力为,2007. 竞技运动中自我控制的逆效应[J]. 心理科学进展,15(1): 174-178.

DUGDALE J R,EKLUND R C,2003. Ironic processing and static balance performance in high-expertise performers[J]. Res Q Exerc Sport,74(3): 348-352.

HACKFORT D,SCHWENKMEZGER P,1993. Anxiety[C]// Singer R N,Murphey M,Tennant L K. Handbook of research on sport psychology. New York: Macmillan:328-364.

HATZIGEORGIADIS A,ZOURBANOS N,GALANIS E,et al.,2011. Self-talk and sports performance: A meta-analysis[J]. Perspect Psychol Sci,6(4): 348-356.

HUDSON J,WALKER N,2013. Self-talk in sport injury rehabilitation [M]// Hudson J. The psychology of sport injury and rehabilitation. New York: Routledge:122-135.

JOHNSON E J,GAECHTER S,HERRMANN A,2006. Exploring the nature of loss aversion[J/OL]. [2018-03-05]. IZA Discussion Paper: No. 2015. https://ssrn. com/abstract=892336.

KARAMITROU A,COMOUTOS N,HATZIGEORGIADIS A,et al., 2017. A self-determination approach to understanding of athletes’ automatic self-talk[J]. Sport Exerc Perform Psychol,6(4): 340-354.

LIU S,EKLUND R,TENEBAUM G,2015. Time pressure and attention allocation effect on upper limb motion steadiness[J]. J Motor Behav, 47(4): 271-281.

LUEDTKE J,FRIEDRICH C,DE FILIPPIS M,et al.,2008. Event-related potential correlates of negation in a sentence-picture verification paradigm[J]. J Cogn Neurosci,20: 1355-1370.

RUTH M,YAACOV S,EUGENE B,2004. I am not guilty vs I am innocent: Successful negation may depend on the schema used for its encoding[J]. J Exp Soc Psychol,40: 433-449.

TAYLOR J,2000. Isn’t it ironic? Or irony is in the unconscious eye of the beholder[J]. Sport Psychol,13: 225-230.

THEODORAKIS Y,HATZIGEORGIADIS A,CHRONI S,2008. Self-talk: It works,but how? Development and preliminary validation of the functions of self-talk questionnaire[J]. Meas Phys Educ Exerc Sci,12: 10-30.

VAN RAALTE J L,MORREY R B,COMELLUS A E,et al.,2015. Self-talk of marathon runners[J]. Sport Psychol,29: 258-260.

VAN RAALTE J L,VINCENT A,BREWER B W,2016. Self-talk: Review and sport-specific model[J]. Psychol Sport Exerc,22: 139-148.

WEGNER D M,1994. Ironic processes of mental control[J]. Psychol Rev,101(1): 34-52.

WEGNER D M,ANSFIELD M,PILLOFF D,1998. The putt and the pendulum: Ironic effects of the mental control of action[J]. Psychol Sci,9(3): 196-199.

WEGNER D M,ERBER R,ZANAKOS S,1993. Ironic processes in the mental control of mood-related thought[J]. J Pers Soc Psychol,65: 1093-1104.

Ironic Effect of Negation-formed Self-talk on Self-control and Golf Putt Task Performance

HUANGZhijian1*, LI Jiali2, ZHU Mengxue2

nnnnnnn

As one of the most popular psychological skill used in athletes’ self-control, self-talk (ST) has significant effect on athletes’ performance. However, the reasonable use of ST remains confusion and disagreement in practice. Based on the perspective of self-control, 2 field-studies were carried out to examine the influence of negation formed instructional ST and emotional ST on the performance of golf putt task in college student athletes.Sixty college student athletes participated in Study 1 (=20) and Study 2 (=40) separately. All of the participants were randomly arranged into different trials which were classified according to various kind of ST forms and emotion states.As observed in study 1 and study 2, the golf-putting performance was significantly lower in negative ST group by comparing with affirmative ST group.The negation formed ST expressed significant ironic effect on athletes’ self-control which have a negative impact on golf-putt task. Possible mechanisms of the ironic effect is necessary to be discussed in further studies.

nn

2018-09-04;

2019-05-05

黄志剑(1972-),男,教授,博士,主要研究方向为竞技运动心理学, E-mail: hzj@hubu.edu.cn。

G804.86

A

1000-677X(2019)06-0048-07

10.16469/j.css.201906006