吐蕃时期的织锦纹样初探

格桑多吉

(西藏大学艺术学院 西藏拉萨 850000)

一、关于吐蕃织锦相关概念的界定

《旧唐书》卷196有吐蕃赞普松赞干布曾向唐“请蚕种及造酒、碾、硙、纸、墨之匠,并许焉”[1]的记载,然而高原特殊的自然环境并不适宜蚕桑的生长,因此在高原腹地没有出现与丝绸织造相关的行业。虽然吐蕃腹地不产丝绸,但是曾处于吐蕃治下的于阗和敦煌曾是中亚地区丝绸产地之一。北京大学林梅村教授通过对和田麻扎塔格山发现的古藏文文书的解读,认为于阗人在被吐蕃统治期间仍大量生产丝绸,而吐蕃统治下的沙洲(敦煌)在粟特人的参与下,帮助吐蕃建立了自己的丝绸纺织业。“吐蕃至少建立过两个丝绸生产基地,一个在于阗,另一个在敦煌。在于阗生产的织锦,史书称为胡锦,而吐蕃统治敦煌时期生产的织锦则被称为番锦”,[2]尽管这些在吐蕃统治下由粟特人参与生产的织锦被称作“吐蕃织锦”,然而无论是花饰图案还是织造工艺都具有典型的粟特特征,以至于学界将这些归结为中亚系统的织锦。

从活跃于丝绸之路并成为中西方丝绸贸易主角的现象来看,当时也只有中亚系统和中原系统的织锦而已。尽管吐蕃治下的于阗和敦煌也出产丝绸,但是其工艺和纹饰依然保持着中亚文化色彩,并没有发现注入吐蕃文化的元素。严格地讲吐蕃治下于阗和敦煌生产的织锦实际上还是属于中亚系统的织锦。

因此,历史上曾经记载的有关吐蕃通过和亲、通使、贸易、战争掠夺等方式获得的丝织品,除了中亚系统之外还应该包括中原系统的织锦。而所谓的“吐蕃织锦”实际上是指流入吐蕃境内的中原、中亚的织锦而已。

二、关于中亚、中原织锦纹样的解读

中亚系统的织锦纹样设计中最大特征是团窠结构,所谓的团窠结构是指圈定在圆形框架结构内的纹样类型。古代文献中把具有圆环形外框,内填动植物、人物等图形的纹样,称之为团窠纹样。

根据考古发现织锦实物来看,团窠类织锦纹样早在魏晋南北朝时期就已经通过丝绸之路从中亚传入了东方,到了隋唐时期这种花色的织锦已经成为一种流行图饰。这种花色织锦主题纹样多为各种带翼的神兽、含绶立鸟、对马、对鹿、对羊、狩猎、太阳神锦等图形,纹样一般以成双成对的对称图形呈现。团窠也多为几何图形构成,如联珠圈纹、连涡圈纹、花瓣形联珠纹等(见图1-1、2、3、4)。

含绶对鸟联珠纹(图1-1)

团窠联珠翼马(图1-2)

红地猪头锦(图1-3)

萨曼王朝时期的对狮锦(图1-4)

中亚织锦图饰传入中原之后,唐代的匠人吸收了这种图饰结构并根据中原人的审美进行了改造,衍生出了花环式、喜相逢、缠枝式、盘式团花等团窠新样式。这种图饰结构的最大特点是摒弃了中亚几何图形的团窠结构,采用植物缠绕方式构成团窠骨架,团窠犹如花环围绕。组成团窠的植物多为宝相花和缠枝花。此外,也有植物或动物直接盘绕形成团窠图形。

唐代是中国植物纹样的发展时期,中西方之间物质与文化的频繁交流带来了石榴、葡萄、棕榈叶、生命树之类的植物纹样;宗教文化的兴盛尤其是佛教的兴盛促进了佛教题材的莲花、忍冬草之类植物纹样的普及;而贵族文化和士庶文化的兴起将中国的诗词创作推向了高潮,诗词意境中借物言志创作手法也影响到了纹样的设计,在织锦纹样中出现了象征吉祥富贵和寓意美好事物的宝相花以及比喻爱情的并蒂莲等。此外,新出现了牡丹、小蔟花、朵花纹等具有自然气息的植物纹样。

上述的植物纹样均以枝花形式呈现,这些植物纹样根据组织结构又可分类为缠枝花式和折枝花式两种。唐代的莲花、忍冬草、宝相花、并蒂莲、石榴、葡萄等纹样大多以缠枝花的结构呈现。小蔟花、朵花纹等植物纹样一般以折枝花式的结构呈现。

相比中亚系统略带几何造型的植物纹样,中原系统织锦上植物纹样已经摆脱了几何图形的束缚,开始向具象的、现实的物象图形转型了。

以单独纹样的连续排列形成装饰效果的纹样被称之为连续纹样,这种纹样有二方连续和四方连续之分。连续式组织结构本身无所谓中西文化的差别,因此,区分连续式纹样的文化属性只能从图样上进行甄别。通常情况下,中亚系统织锦中的连续纹样多见于各种几何图饰。尽管中原的工匠也在仿制类似花色的织锦,但从审美属性上讲,这种花色还是属于中亚的纹样系统。

中原系统的连续式纹样十分丰富,较为常见的有小窠宝花、宝花缠枝、对羊对鸟宝花、宝花团纹、彩条朵花、缠枝朱雀、对鸳鸯团花、折枝花、小蔟花等(见图2-1、2、3、4、5)。

三、流入吐蕃的织锦及其纹样的梳理与分析

团花奔鹿绫(图2-1)

缠枝朱雀纹锦(图2-3)

联珠羊锦(图2-2)

对鸟花环锦(图2-4)

宝相花锦(图2-5)

吐蕃通过和亲、通使、贸易、战争等方式获取织锦现象在汉藏文献中多有体现,如藏文典籍《王统世系明鉴》记载,文成公主出嫁,“唐王以释迦佛像、珍宝、金玉书橱、三百六十卷经典、各种金玉饰物作为公主的嫁奁。又给——金鞍玉幢,狮子、凤凰、树木、宝器等花饰的锦缎垫帔”;[3]《新唐书·吐蕃传》有金城公主入藏和亲时“赐锦缯别数万,杂伎诸工悉从,给龟兹乐”[4]的记载;《册府元龟》有开元七年六月,吐蕃赞普遣使请和,唐“赐其束帛,用修前好”[5]的记载,另在开元二十一年唐朝工部尚书李属出使吐蕃时,“以国信物一万匹、私觐物二千匹,皆杂以五彩,遣之”;[6]《全唐文》有吐蕃商人在唐长安购买丝绸的记录:“鸿胪寺中土蕃使人素知物情,慕此处绫锦及弓箭等物请市”;[7]在新疆和田神山堡发现的吐蕃文书中也有与丝绸相关的记录:“青稞七十五克,绢缯千匹,白银九百两,金子六百两。”[8]而吐蕃人使用织锦的相关记载也屡见史籍中,如藏文典籍《西藏王统记》在描述布达拉宫就提到了使用丝绸帷幔做为宫殿的装饰:“飞檐女墙、走廊栏杆、以宝严饰、铃声震动、声音明亮、视无厌足,并以各种丝绸,作为采(彩)帷璎珞,美妙如意。——诸宫室顶竖立刀枪剑矛,每十长矛,悬挂红旗,而以采(彩)绫联系之”;[9]藏文典籍《拔协》有吐蕃赞普赤松德赞为刚刚在桑耶寺落成的石雕菩萨像涂金披绫的记载;另在新疆出土的吐蕃简牍中有将丝绸、珍珠、绿松石、珊瑚等物品献神的记载;在《莲花大师本生传》中对丝绸的认识甚至与宗教的象征寓意联系了起来:“戴有五色锦缎冠,意味着调服众生以五明——五种锦缎作项巾,具备五种智慧的空赢——身披锦缎斗篷,意味着向世间发出彩虹与光芒——”[10]这些现象足以说明丝织品在吐蕃人生活当中的重要价值。

步辇图(图3-1)吐蕃大相噶尔·禄东赞锦袍呈现的纹样

涅槃举哀莫高窟第158窟(图3-2)吐蕃显贵穿服饰呈现的团窠纹样

松赞干布的鎏金铜像(图3-3)

吐蕃棺板画中人物服饰的领饰、袖缘、襟饰呈现的织锦纹样(左图3-4)

吐蕃银瓶上的龙纹(图3-5)

此外在吐蕃时期遗存的绘塑作品中也出现了织锦纹样,比如唐代著名画家阎立本所绘的《步辇图》表现的是吐蕃名臣噶尔·禄东赞赴长安来迎娶文成公主时被唐太宗接见的历史场面,其中噶尔·禄东赞所穿之服为锦袍,呈现的纹样为立鸟团窠纹与鳞甲鹿纹(见图3-1);在敦煌莫高窟第158窟表现释迦摩尼涅槃举哀的壁画中,绘有一组吐蕃显贵人物由两个侍从搀扶的画面,其中吐蕃显贵人物服饰纹样是一组莲瓣团窠(见图3-2),相似的织锦纹样在吐鲁番曾有发现;在西藏有一尊表现吐蕃赞普松赞干布的鎏金铜像(见图3-3),据传是吐蕃时期的金属造像。尽管学界对此造像时代颇有争议,但是松赞干布所穿的大翻领袍服以及其上呈现的纹样却符合公元6-9世纪流行服装的特征。值得注意的是联珠团窠内部缠龙纹样曾在吐蕃时期的银瓶上也呈现过(见图3-5),考古人员也在新疆吐鲁番发现了类似的龙纹织锦,尽管图形与吐蕃金属工艺品上的纹样有所差别,但是此锦的出土说明艺术品上出现的龙纹,并非完全是艺术家凭空想象的;在青海都兰吐蕃墓出土的一系列棺板画的人物服饰上也可以见到联珠团窠纹样的踪迹(见图3-4)。

然而,无论是文献还是绘塑作品所反映的“吐蕃织锦”都与现实中的织锦存在一定的差距,无法直接判断其图案风格究竟如何。随着近年来考古的新发现以及部分流失海外“吐蕃织锦”陆续公布,为我们了解吐蕃时期织锦纹样打开了一扇窗户。

根据对现有资料的统计、梳理、分析的结果来看,流入吐蕃的织锦主要有团窠式、枝花式、连续式三种纹样组织类型。

(一)团窠式结构的织锦纹样

在流入吐蕃的织锦中,团窠式纹样不仅数量最多而且种类也最为丰富。根据目前掌握的资料分析结果来看,团窠式织锦纹样有联珠团窠、花瓣形联珠团窠、联涡式团窠、花环式四种类型。

1.联珠式团窠

联珠式团窠是织锦纹样中出现频率最高的类型,这种团窠由圆点或六菱形圆点沿圆环形结构连续排列形成联珠,故名联珠纹。都兰吐蕃墓葬出土的织锦中联珠式团窠有两种样式,分别为单层联珠圈纹、双层联珠圈纹。

单层联珠圈纹的织锦纹样。此类圈纹的织锦在流入吐蕃的织锦中数量较多,据目前公布资料的统计,纹样完整的有五件,此外发现了若干残件。

联珠衔物立鸟:此类立鸟纹样有“鹘衔瑞草”“雁衔绶带”“含绶鸟”“戴胜立鸟”“戴胜衔绶鸾鸟”等不同的称呼,一般是指喙衔璎珞绶带,脖子后有飘带的立鸟系列织锦纹样。这种立鸟纹样有单鸟和对鸟之别,造型有如鸭似雁,也有似鸡如鸽的。通常立鸟站立在棕榈叶之上,或站立在联珠板之上。组成团窠的图形也有多种样式,最为常见的是联珠式,此外还发现有花瓣式、花环式团窠结构。本节重点解读联珠式立鸟织锦纹样。

目前保存完好的联珠团窠织锦分别出现在美国芝加哥私人收藏的小孩裙衣(见图4-1)和美国克利弗兰艺术博物馆收藏的一件对襟小衫上(见图4-2)。这两件服饰上的织锦表现的纹样是“衔物立鸟”,立鸟为一对,面对面地站立于棕榈叶纹座上,口衔三株串,鸟头后飘扬有绶带,鸟喙形如喇叭,脖系联珠绶带,翅如勾状,身躯饰有两朵四瓣花纹,鸟翅和尾翼有联珠纹装饰。立鸟外围一圈联珠纹,形成团窠。此织锦以二方连续展开,每组联珠团窠的四角各有十字形花纹做宾花图案。

左衽小衫孩童裙衣(图4-1)

对襟小衫(图4-2)

青海都兰热水、夏日哈吐蕃墓葬中出土的织锦残件线稿(图4-3)

联珠衔物立鸟纹样(数字化还原图)

在青海都兰热水、夏日哈这几座吐蕃墓葬中,出土了一批曾用于服饰的织锦残件,其中一部分残锦的纹样也是联珠团窠衔珠立鸟。编号DRXM9:S20-2为2件残锦,似为1件织物上的不同部分。其中1件上残存有身、足和部分团窠,鸟相对而立,几何化的羽毛布满鸟身,尾如板刷平直,其中一鸟存有羽翅,组成团窠联珠为六菱形,以一大一小间隔排列。另一件鸟首已残但可见鸟首后有一绶带飘扬,残存的团窠联珠也是六菱形以一大一小间隔,作为宾花使用的图案是由椭圆形包裹的花蕾式植物纹样(见图4-3)。

联珠带翼对马:翼马题材是隋唐时期出现频率较高的织锦纹样,这种纹样组织结构有四方连续式、联珠式团窠、花瓣式团窠三种样式。翼马题材纹样的出现与波斯、粟特织锦的传入有着密切的关系,传入中原后翼马纹样依然保留绶带、双翼、联珠等中亚图形的元素。

流入吐蕃的翼马织锦出土于都兰热水一号大墓中,纹样是带翼对马图案,马有翼,相对而立。马颈上系有一对向后飘扬的绶带,马头前有一对团花和双棱图案,看似像一对折枝花。马足下有忍冬花纹,双马外围有联珠圈纹形成团窠。联珠圈纹用四朵花瓣纹分隔为四段并相连其他的团窠。根据该织锦尺寸的大小可以推测出此织锦是四方连续式团窠组织结构(见图5)。

织锦系斜纹经锦,以黄色作地,浅黄色勾勒,各区域中再以蓝、绿分区显示主要花纹。

联珠对虎:虎纹出现在织锦上的现象多见于两汉时期,如新疆尼雅出土的五星出东方锦、延年益寿常葆子孙锦、长寿光明锦中都有虎的形象。此后的魏晋南北朝时期的织锦纹样上也有相似的动物图形,到了隋唐时期虎纹织锦变得较为少见了。

图5青海都兰出土的联珠带翼马锦

都兰吐蕃二十五号墓中出土的这件虎纹锦(见图6-1)已不再是两汉时期“盘旋于山峦长云中穿越的老虎”,而是以联珠团窠对虎呈现,这种构图显然是中亚系统团窠纹样影响的结果。纹样以黄色为地,紫、棕色勾描出联珠纹圈,在圈内中心为一生命树,树叶用四簇绿叶黄花色图案表示,树干为界,左右各有两虎相对而立,虎前肢做扑状,后肢一足踏地,一足腾空,虎尾上翘,虎面张嘴瞠目,似咆哮。这种张嘴瞠目立姿的造型让人联想起了吐蕃马具杏叶中的立狮(见图6-2),同样的构图同样的姿态,再次证明了中亚图饰风格的影响。该锦幅宽110厘米,尺寸较大,根据当时织锦的尺寸分析,此织锦应该是二方连续图案结构(见图6-1)。

联珠对羊:织锦上出现羊纹是受到中亚织锦影响的结果,中原文化通常将“羊”与“祥”并用,视“羊”如“祥”,如秦汉多以羊为祥,《说文解字》“羊,祥也”。因此羊纹锦传入中原之后很快流行了起来,并衍生出许多符合中原人审美的羊纹锦(见图7-2、3、4)。

早期的羊纹织锦具有大羊角、踏花台的中亚特点,经过中原匠人的改造联珠、花台等图形逐渐消失。这件出土于都兰热水一号大墓中的联珠对羊织锦保留着花台、联珠团窠等中亚织锦特征,羊首张口回望,羊脚是忍冬花纹构成的花台,联珠圈纹用四簇小花相互衔接,团窠的空隙以植物作为宾花。织锦以黄色为地,联珠圈内以紫红色为地,蓝、灰绿变区交替显示主要花纹。采用四方连续展开(见图7-1)。

都兰热水一号大墓出土的联珠对羊织锦(图7-1)

新疆吐鲁番阿斯塔纳出土对羊纹锦(图7-2)

上图:联珠对羊锦丝绸博物馆藏(图7-3)下图:联珠羊锦四川博物馆藏(图7-4)

黄地联珠骑士锦:此锦因青海海西德令哈市破获盗掘古墓案件所得,纹样结构为联珠圈纹,颜色为红、白、绿、黄四色,联珠圈内有一对骑士返身对视,人物形象深目高鼻,胡须浓密,所骑马有翼,二马前蹄奔空,骑士中间有生命树(见图8)。

图8黄地联珠骑士锦

骑士锦这类具有浓郁波斯文化色彩织锦可能在隋朝时期就已经开始仿制了,相关史料显示,隋唐时期许多粟特人移居中原,《隋书·何稠传》就有移居益州(四川)的粟特人何稠奉隋炀帝之命仿制波斯织锦的记载:“波斯尝献金绵锦袍,组织殊丽。上命稠为之。稠锦既成,逾所献者,上甚悦”,[11]在仿制波斯织锦中可能有骑士锦这类花色的织锦,日本法隆寺收藏的唐代“四天王狩狮纹锦”可见“山”“吉”汉字,正仓院收藏的“联珠天王狩狮纹锦”也见汉字“吉”,可见纹样虽是波斯图案,但是织造地点应是中原无疑。

2.双层联珠团窠圈纹

在织锦纹样中联珠团窠结构不仅有单层也有双层的,都兰吐蕃三号墓中出土了一件暗花图案的双层联珠团窠翼鹿织锦残件,这件残锦上的动物形态似鹿,呈卧坐状,头部已残,前肢处生有翼,四肢下残存有半截双层联珠团窠以及可能脱胎于宝相花的宾花图案。从经线显花工艺来看应是中原织造无疑(见图9)。

图9双层联珠团窠翼鹿纹锦

(二)花瓣式联珠团窠

花瓣式联珠团窠因形如花瓣而被人误解花瓣团窠,事实上在花瓣结构内沿均有排列密集的联珠。因此,此类结构也应该属于联珠团窠。这种结构由多个半圆形图形沿中心团窠边缘展开,形如盛开的花瓣,故名花瓣式联珠团窠。

根据花瓣的数量又可分为八瓣花形单层联珠圈纹、十二瓣花形双层联珠圈纹、十八瓣花形多层联珠圈纹。

1.八瓣花形单层联珠圈纹

在青海都兰吐蕃墓葬中发现有“衔物立鸟”和“花瓣团窠鹰纹锦”两个主题的八瓣花单层联珠圈纹。其中“衔物立鸟”出土时已残,经复原此锦纹样为椭圆形的团窠,在团窠的外围有八片形如花瓣围拢,在这些花瓣的外沿排列有密集的联珠纹,在花瓣的间隙又有心形图案。团窠的中心立有一鸟,似鸭,站立于联珠板上。鸟纹咀衔项链状物,其上有联珠纹,下方垂有三个珠串,鸟首后有两条向后飘扬的飘带。鸟身羽毛如鳞甲,羽翅弯钩上翘,用棋格纹和条纹表示羽毛。尾翼短小,以斜条纹表示,其形如板刷。其色以红为地,用青、绿、黄显花(见图10-2)。

“花瓣团窠鹰纹锦”出土于青海省都兰县,其团窠结构“衔物立鸟”完全一致。团窠的中央为圆形,内饰有一展翅鸟纹(似鹰如鸽),鸟纹翅膀、颈部、尾翼均有联珠纹,鸟首面向左侧,鸟首后有光环,鸟的腹部有一立人,双手上举,似裸露上身,造型奇异。其色以黄为地,用红、蓝绿色显花。此件现藏于成都博物馆,从展品文字说明来看,此锦可能是依照中亚花色在蜀地生产的织锦(见图10-3)。

2.十二瓣花形双层联珠圈纹

十二瓣花形双层联珠圈纹的织锦出现于芝加哥私人收藏吐蕃马鞍障泥上,这件“红地花瓣团窠对狮纹锦”外围是十二瓣花形团窠,在花瓣形的团窠外沿排列有密集的联珠纹,每个花瓣的间隙又有心形图案穿插。

团窠的中央为圆形结构,与上述织锦所不同的是圆形圈纹的外沿又饰有一圈联珠纹,这样就构成了两层联珠圈纹。团窠圈内为一对带翼狮子,狮呈吼状相对站立于联珠板上,狮子鬃毛直立,尾巴上翘,狮纹下有一对兽。锦以红为地,用黄、蓝、浅绿显花,以四方连续展开(见图11)。

3.十八瓣花形多层联珠圈纹

此织锦是早年流失海外的吐蕃文物,这件织锦虽为残片,但尺寸较大(残片尺寸为160厘米×230厘米,团窠直径约65厘米),根据瑞士藏学家艾米·海勒解读认为,这件织锦可能在四川或中亚粟特地区织造,然后流入吐蕃,可能用作帐篷的帷幔使用。[12]根据残片图案的结构推算,这件织锦团窠的花瓣应该有十六瓣,与上述织锦一样,团窠的中央为圆形,圆形外围有两层联珠纹夹杂着心形图案。这组圈纹内有一对带翼狮纹,后肢半蹲,前肢腾空,尾巴向下绕过后肢。狮子鬃毛为波浪状,狮脖带联珠饰。狮足下有对兽(见图12)。

(三)联涡式团窠

这是一种由连续相同方向形如浪花的涡卷纹,此类纹样最早见于古埃及和古希腊时期,通常以辅纹用于框架结构上,大约在汉代出现在今新疆地区的毛棉类织物上,魏晋南北朝时期开始在丝织物上出现。隋唐时期的织锦上目前仅见于青海都兰热水一号大墓二号陪葬坑中出土的几件表现希腊太阳神赫利奥斯织锦,在这些织锦中联涡纹以团窠结构呈现。

青海都兰出土的联涡式团窠有两种,其中一件造型似卷云状。这件织锦由两个联涡式团窠上下排列,上部团窠中央有太阳神端坐在四马所拉的车上,双手下垂相合于腹间,如同佛像之禅定印,有头光,上有华盖,华盖上有如云似龙的饰带飘扬。两侧各有两小人面向太阳神,手举一物,骑于奔兽上。太阳神座下为马车,但造型如亭台栏杆,其下左右各有两匹奔马。下部团窠内从上到下分布排列着一对骑士骆驼、一对吼狮、一对骑于马上的骑士和似狗的动物以及相对而立的大象。两组团窠之间用六瓣花相连接,宾花图案由走兽和卷草组成(见图13-1)。

另一件织锦的团窠是联涡和联珠纹共同构建的双层团窠,这件太阳神锦出土时缝在一件幡上,幡上有三块残片,其中两块残片的团窠结构和构图是一致的,根据曾经出土同样题材的织锦来看,这两件应该是一织物上的不同残片。

其中一件残片上纹样表现的是太阳神乘坐在一辆由六马拉着的车上,手结禅定印,头戴菩萨宝冠,身穿尖领窄袖紧身上衣,交脚坐于莲花宝座之上,两侧各有一持杖的侍从。太阳神有头光,光圈内饰有一圈联珠纹,上方有一华盖,盖顶有龙形的饰物,华盖的两边各有人头像,均头戴中国式的幞头。在马车的两旁有龙首幡,迎风招展。左右团窠以铺首连接,上下团窠以花瓣纹相连。而另一件残件仅剩半截,现存纹样为四组骑士人物,上层为一对骑骆驼持弓的武士,武士张弓搭箭呈预射状,骆驼背后有一扑状兽,下层为一对骑马持弓的武士,武士回首预射一兽,兽身有斑点,似鹿。这两件织锦宾花较为复杂,图案由圆点纹、对兽以及汉字“吉”“昌”等字构成(见图13-2)。

图13青海都兰出土的太阳神锦(图13-1)

青海都兰出土的太阳神锦(图13-2)

青海都兰吐蕃墓中出土的联涡团窠太阳神锦纹样显示出复杂的文化杂糅的现象。如取材于希腊题材的神,但华盖、头光、莲花宝座、手印等图形均为印度佛教造像的元素。同时又有中亚风格的簇四骨架、联涡式联珠圈纹以及对兽武士等元素。太阳神及其侍从的造型均有东方人的特征,也能见到汉字“吉”“昌”和龙首幡、铺兽等中原文化元素等。在一件织锦的纹样上涵盖了希腊、印度、波斯、中国等多种文化元素。

(四)花环式团窠

织锦纹样上采用植物做团窠结构的现象起于初唐流行于盛唐,这种花饰团窠结构的出现显然是受到中亚团窠织锦影响的结果,根据目前掌握的资料来看,唐代的花环式团窠花色品种十分丰富,主要有花环式、喜相逢、缠枝式、盘式团花等样式。

流入吐蕃此类织锦为花环式团窠类,花色主要有宝花和枝花两种。

1.宝花团窠

唐代的宝花式团窠图形脱胎于宝相花,这种集莲花、石榴、云纹、缠枝各类元素为一体团窠结构能够营造出花团锦簇、艳丽多变的视觉效果,是唐代织锦纹样最具代表性的花饰图案。

青海都兰吐蕃墓中出土的宝花团窠锦目前发现的有三种类型分别是立狮宝花团窠锦、对狮宝花团窠锦、立鸟宝花团窠锦。

立狮宝花团窠锦为八朵缠枝组成的宝花团窠,中央为一对立狮,立狮后肢并列,前肢上扬,尾上翘,呈扑状,狮头部位漫漶不清,双狮对立后形成三角形空隙,空隙处有形如莲花的宝花纹(见图14-I型)。

对狮宝花团窠锦为八朵并列形如花瓣的宝花团窠图形,中央为对狮,狮纹三足着地,左前肢上扬,狮子瞠目张嘴,鬃毛后扬,似相斗状。双狮上下之间分别饰有似花的图案(见图14-II型)。

图14 I型缠枝宝花团窠结构

立狮宝花团窠锦青海吐蕃墓出土

II型花瓣形宝花团窠结构

对狮宝花团窠锦青海吐蕃墓出土

III型形如卷云的缠枝宝花团窠结构

立鸟宝花团窠锦青海吐蕃墓出土

立鸟宝花团窠团窠锦为八朵形如卷云的缠枝宝花团窠,团窠的中央为一对立鸟,立鸟漫漶不清,立鸟下部有缠枝花(见图14-III型)。

2.枝花团窠

这种团窠由花朵和叶子环绕而成,此类织锦主要产地在四川,纹样则脱胎于中亚衔物立鸟织锦纹样。都兰出土的这件枝花团窠对鸟纹织锦,双鸟共衔一个绶带,鸟首后有飘带,脖与胸前系联珠带,足踏棕榈叶纹座,鸟身上的羽毛以棋格纹象征,翅膀与尾羽形如勾状。团窠有诸多小簇花相连而成(见图15)。

图15相似的织锦四川博物馆藏品唐代

青海夏日哈吐蕃墓出土图片摘自于徐新国《都兰吐蕃墓出土含绶鸟织锦研究

(五)枝花式结构的纹样

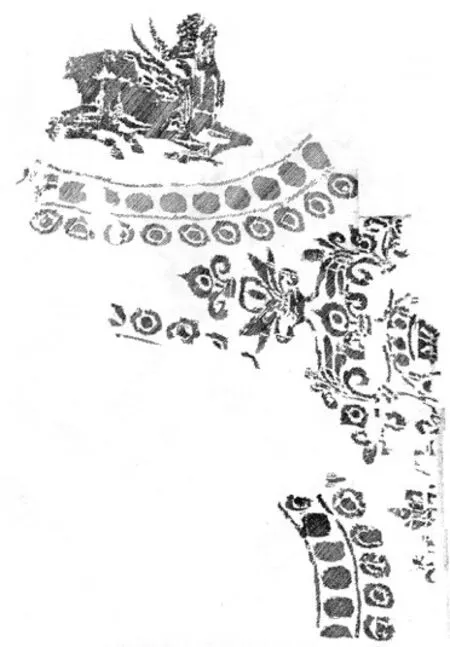

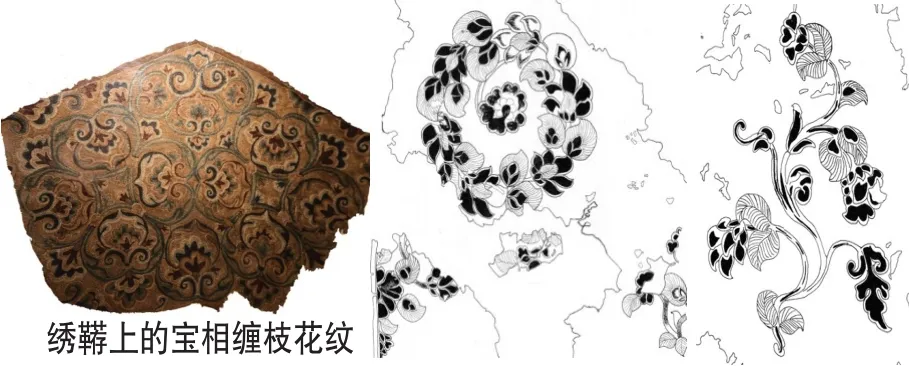

流入吐蕃的织锦中枝花类纹样发现的不多,只有一件缠枝宝相花纹绣鞯和几件墨绘花绫的残片,似乎暗示着吐蕃人选择织锦时偏重动物类题材的纹样。

绣鞯上的纹样为宝相缠枝花,宝相花是唐代装饰艺术中标志性的纹样,它以团花的造型、多变的结构、华美艳丽的风格独领风骚。这种植物纹样吸收了莲花、石榴、云纹、缠枝花等诸多元素与一身,成为花卉中一种模式化的纹样。这件都兰吐蕃墓出土的缠枝宝相花纹绣鞯,花朵似莲如云,缠枝由花下伸展后又左右分叉向上合拢,形成朵花形四簇骨架结构并周而复始向四周延展,形成连续纹样。其色暗黄为地,灰绿、乳白、暗红显花(见图16-1)。

唐代在纺织物上显花除了织、绣、染、印工艺之外也有绘制工艺,这类织物在新疆阿斯塔纳、敦煌藏经洞、西安法门寺都曾出土,表现的内容包括宝相花、璎珞纹、花卉虫草等,材质有绢、绫、麻、布等,可谓内容丰富。

青海都兰吐蕃墓出土(图16-1)红地墨绘花绫上的折枝花纹(图16-2)

在青海都兰吐蕃三号墓中也出土了几件红地墨绘花绫的残片,纹样采用了单色墨绘技法,图饰有团花、折枝花(见图16-2)。

(六)连续式的纹样

所谓的连续式结构是指图案的布局方式,这种图案以一种单独纹样为母图,通过复制母图以阵列的方式单向排列或多向延展形成的花饰结构。单向延续的图形称之为二方连续,多向延展的图形称之为四方连续。

纺织品作为面料在使用过程中需要裁剪和拼贴,同时为了方便织、印、染和批量化生产,纹样设计会采用连续式构图。如前文中叙述的团窠、枝花式织锦纹样都是采用了这种布局结构。但是有些花饰图案没有团窠、枝花的结构特征,而是采用了图案阵列排序的方式,由此形成了一种连续式纹样。

流入吐蕃的织锦中的此类花饰图案的丝织品,基本上出土于青海都兰吐蕃墓中,有绫、绢、锦。花饰图案基本上是几何化的植物纹样和几何纹样。显花有织花和印花两种工艺。

1.几何化的植物纹样

此类植物纹样是一种高度提炼后形成的花饰图案,因此很难与自然界的植物相对应,根据其形态特征分为簇花形、花瓣形、朵花形。

其中簇花形的植物纹样有两件,一件是印花绫,纹样由类似花蕊图案和四瓣花组成,主花为蓝色花蕊,宾花为浅黄色四瓣花,采用四方连续展开。另一件簇花图形出现在一件锦靴上,锦靴有多片不同花色的锦缝合而成。簇花锦用于鞋帮上,纹样是“米字形”结构的类似花瓣图案和“十字形”花瓣组成,主花为色黄,地色蓝,采用四方连续展开。花瓣形的植物纹样有两件,其中一件是深蓝地,浅黄显花的印花绢,这件印花绢纹样为花瓣,形如梅花,以四方连续展开。从花瓣造型各异的现象来看,似乎这件印花绢采用了镂空注蜡防染的蜡缬工艺,由于蜡液的渗透性难以控制,导致了花瓣纹样形态各异。另一件是深褐色为地,浅褐色显花的四瓣花绫,花瓣修长似柳叶,以四方连续结构展开。朵花形植物发现有两件,出土时已残,但可以复原。复原后的朵花放置在鳞形结构内连续展开,其中的一件朵花似待放的玫瑰,另一件似花瓣。

2.几何纹样

纯粹的几何图形织锦纹样发现有四件,分别是菱形条纹锦条、心形联珠边饰锦条、十字形锦条和齿轮形锦条(见图18)。这些花色图案具有浓郁的异域色彩,根据这些纹样的特征此类织锦可能属于丝绸之路沿线中亚诸国所产织物。

图18菱形条纹锦条

齿轮形几何纹锦条

结语

通过对隋唐时期中西方织锦、史籍文献、前人的研究成果、吐蕃时期绘塑作品、考古发现以及部分流失海外织锦的比较研究,可以梳理出流入吐蕃的织锦为中原系统和中亚系统两大体系。其中,中原系统的丝织品的品种有锦、绢、绫等,显花工艺有织、绣、绘、印,纹样类型不仅有模仿中亚织锦的联珠团窠、联涡团窠也有符合中原审美习惯的花环式、缠枝式、盘式团花等团窠新样式,唐代的织锦纹样除了团窠之外还有各种花色的枝花式纹样。中亚系统丝织品虽然品种和显花工艺不如中原丰富,但是图饰内容风格却十分独特和精彩,以致于成为唐代匠人创新的一种参考范式。

通过对隋唐时期中西织锦纹样的梳理研究,不难发现存世的“吐蕃织锦”基本上包括了当时的流行样式,但是遗存至今织锦实物上呈现的纹样因数量有限,我们所见的只不过是冰山一角,对“吐蕃织锦”纹样的研究也不过是初探而已。