风险防范护理在儿科的应用效果

因为医院儿科接受的大多数儿童都年龄小,并且他们表现出很强的抗拒心理,治疗依从性低下[1],此外,儿科疾病发展得更快,病情复杂,再加上儿童自身的新陈代谢快,免疫力低下,这增加了治疗的难度,也有更大的护理风险,容易引起临床护理的各种风险问题。为了有效降低风险,减少不适和更好满足患儿的需求,应在护理工作中进行风险防范和护理,以提高护理质量和满意度,减少护理过程中风险事件的发生,降低医患纠纷的风险。本研究选入我院2017年4月—2018年7月100例儿科患儿,数字表法分组,对照组用普通护理,风险防范组用风险防范式护理管理模式,分析了风险防范式护理管理模式在儿科的建立及效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选入我院2017年4月—2018年7月100例儿科患儿,数字表法分组,风险防范组男患儿28例,女患儿22例。年龄2~9岁,中位年龄(5.24±2.01)岁。消化道疾病有11例,呼吸系统疾病14例,神经系统疾病10例,骨科疾病10例,其他科室5例。对照组男患儿29例,女患儿21例。年龄龄2~9岁,中位年龄(5.24±2.01)岁。消化道疾病有11例,呼吸系统疾病14例,神经系统疾病11例,骨科疾病10例,其他科室4例。两组一般资料差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。本研究经患者家属知情同意,经医院伦理委员会批准。纳入标准:符合儿科相关疾病诊断标准,家长签署知情同意书。排除标准:除外不配合治疗和护理的患者。

1.2 方法

对照组用普通护理,常规根据儿科的护理流程开展护理工作,护理人员遵医执行护理工作。

风险防范组用风险防范式护理管理模式。(1)结合儿科护理工作潜在的隐患,研究和总结儿科病房以前的病例数据,结合儿童的实际情况,分析护理过程中可能发生的风险情况,然后根据当前护理工作中的条件,制定具体的管理计划,积极落实计划[2-3]。(2)积极在儿科护理工作中建立风险管理工作组,组员由具有丰富经验的护理人员组成,各司其职,积极防范风险的发生。例如,由于药物的错误状况,需要加强三查七对的执行度。护理文件的书写方面需要整洁,正确记录。穿刺方面有必要加强对护理人员的技术和业务能力的培训,提高一次穿刺成功率。密切监测孩子的状况和体征,加强夜间巡视。优化病房环境和管理,从而不断降低风险。(3)结合我院儿科开展科学护理培训计划,还需要定期开展各种专题教育工作,如组织护理人员学习相关法律知识,对纠纷案例进行分析,提高护理人员法律意识。(4)注重家长告知。在各项操作前注重家长的知情权,有效告知,加强家长和护理人员的合作,更有效地预防风险事件。

1.3 观察指标

比较两组满意程度(发放满意量表给家长,分为满意和不满意两个选项,家长打勾后收集问卷统计);儿科风险评估、识别、预防和处理评分;护理前后患儿视觉模拟烦躁心理积分;儿科风险发生率。

儿科风险评估、识别、预防和处理评分均采用自制百分制评估量表评估,0~100分,分值越高则风险护理质量越高。

视觉模拟烦躁心理积分采用视觉模拟评分方法,以0~10分为尺度,根据患儿的表情、表现等进行评估,0分为平静配合治疗,随着分数增加,烦躁越明显。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS 22.0进行数据处理,以(±s)表示计量资料,采用t检验;计数资料用%表示采用χ2检验,若最终比较结果显示为P<0.05,则说明数据差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组满意程度分析

风险防范组满意度100%(50/50),满意例数50例,对比对照组满意程度80%(40/50)更高,χ2=6.034,P<0.05,差异有统计学意义。

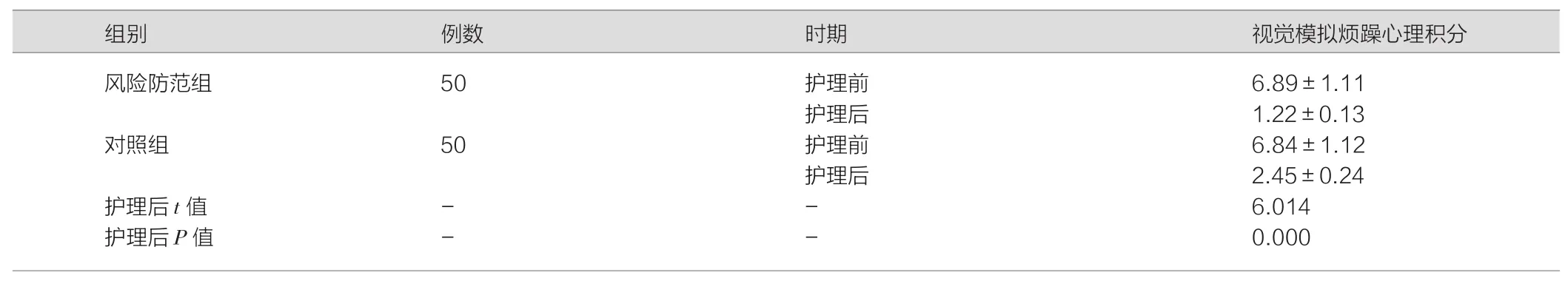

2.2 护理前后患儿视觉模拟烦躁心理积分分析

护理前两组患儿视觉模拟烦躁心理积分接近,P>0.05,差异无统计学意义;护理后风险防范组患儿视觉模拟烦躁心理积分的改善幅度更大,P<0.05,差异具有统计学意义。如表1。

表1 护理前后患儿视觉模拟烦躁心理积分分析(分,±s)

表1 护理前后患儿视觉模拟烦躁心理积分分析(分,±s)

组别 例数 时期 视觉模拟烦躁心理积分风险防范组 50 护理前 6.89±1.11护理后 1.22±0.13对照组 50 护理前 6.84±1.12护理后 2.45±0.24护理后t值 - - 6.014护理后P值 - - 0.000

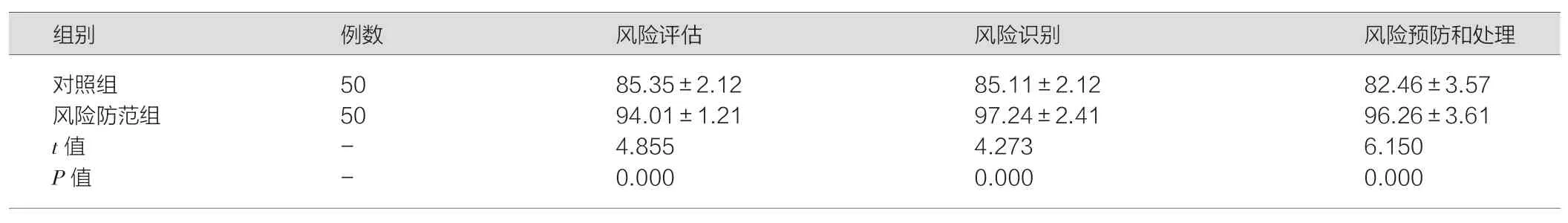

2.3 两组儿科风险评估、识别、预防和处理评分分析

风险防范组儿科风险评估、识别、预防和处理评分(94.01±1.21)分、(97.24±2.41)分、(96.26±3.61)分,更有优势,对照组是(85.35±2.12)分、(85.11±2.12)分、(82.46±3.57)分,P<0.05,差异有统计学意义。见表2。

表2 两组儿科风险评估、识别、预防和处理评分分析 (分,±s)

表2 两组儿科风险评估、识别、预防和处理评分分析 (分,±s)

组别 例数 风险评估 风险识别 风险预防和处理对照组 50 85.35±2.12 85.11±2.12 82.46±3.57风险防范组 50 94.01±1.21 97.24±2.41 96.26±3.61 t值 - 4.855 4.273 6.150 P值 - 0.000 0.000 0.000

2.4 两组儿科风险发生率分析

风险防范组儿科风险发生率更少,χ2=6.013,P<0.05,差异有统计学意义。风险防范组儿科风险发生1例,发生率为2%,对照组风险防范组儿科风险发生9例,发生率为18%。

3 讨论

儿科是一个特殊的临床科室。孩子们身体抵抗力差,他们的情绪和语言能力和理解能力都很差。孩子入院后的环境变化,加之疾病因素导致身体不适,所以孩子容易出现紧张,焦虑等情绪,难以表达只能通过哭闹排出,使各种护理操作无法进行,心情差,健身状况差的孩子,对治疗有较大的抵抗力,协调性差,如果强行开展护理只会增加孩子的疼痛,增加抵触心理,引起纠纷。作为医院的重要科室之一,儿科孩子通常都很小,他们的控制能力和自我保护能力都很弱,无法很好表达自身的感受,这导致儿科的许多纠纷,也增加了护理的风险,这不仅对儿童的治疗产生了较大的影响,也影响治疗和护理工作进行,甚至影响医院形象。风险预防护理管理是一种有效护理模式[4-5],结合护理管理产生的风险,分析风险成因,采取相应措施解决,积极规避风险发生,不断提升护理质量,规避风险,可以更多提高护理满意度。风险防范式护理在儿科儿童的实施和护理可产生积极作用[6-8]。原因可能是在风险事件发生之前有针对性地进行风险预测评估和预防护理,并且在面对各种护理风险时具有相应的对策,从而最大化减少风险带来的危害。风险预防护理要求护理人员提高自身护理质量,严格按照医生的建议进行给药,避免用药错误。还需要加强和家长的有效沟通,改善父母与护理工作的合作度,从而提高患儿临床护理和治疗的质量[9-12]。

本研究中,对照组用普通护理,风险防范组用风险防范式护理管理模式。结果显示,风险防范组满意程度,患儿视觉模拟烦躁心理积分,儿科风险评估、识别、预防和处理评分,儿科风险发生率方面相比对照组更有优势,P<0.05。

综上所述,儿科患儿实施风险防范式护理管理模式效果确切。